Литература

ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин

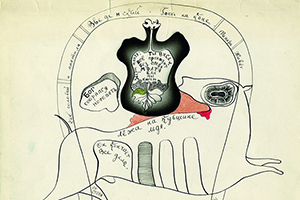

Д.А. Пригов в Тарту, 1987© Ain Protsin

Д.А. Пригов в Тарту, 1987© Ain ProtsinВ последний раз я видел Дмитрия Александровича Пригова пять лет назад, в середине июня 2007 года: я ехал по Тверскому бульвару, остановился на переходе у «Армении» и увидел Д.А. — он шел вниз по Тверской широким шагом, который хочется назвать армейским, в крепких, нелетнего вида ботинках. Эта, в общем, несоответствующая возрасту крепость, четкость и уверенность и поступи, и всего его облика — в светлой рубашке, с сумкой на плече, — помню, удивили еще тогда, и я восхищенно проводил его взглядом: вот, мол, она, победительная поступь гения!

Что Пригов гений, я догадался двадцатью годами ранее — осенью 1987 года, в Тарту. Студенты филфака организовали тогда, на первой перестроечной волне, что-то вроде гостевой литературной программы: приглашали и привозили в Тарту авторов неофициальной литературы, чьи имена были тогда у кое-кого на слуху. Из Ленинграда приезжали Елена Шварц, Виктор Кривулин и Михаил Берг, из Москвы — Ольга Седакова. Но первым был Пригов. Его приезд совпал с научной конференцией в университете, помнится, Пушкинской. В лекционной аудитории университетского Главного здания, где выступал Пригов, помимо нас, студентов филфака, и нескольких наших друзей с русскоязычных факультетов медицины и физики было много заезжих филологов-пушкинистов. Кажется, на выступление не известного никому толком москвича вместе с нашими молодыми преподавателями И.А. Черновым и М.Б. Плюхановой пришла и Зара Григорьевна Минц. Лотмана, разумеется, не было — тартуская школа относилась к текущему художественному процессу настороженно-отчужденно, и собравшуюся аудиторию никак нельзя было априори назвать благодарной. Для Пригова, как я сейчас понимаю, подобные выступления вне своего круга — московского и, уже, неофициального — были еще совсем непривычны, и он, стоя перед доской со свежестертыми лексическими формулами, поначалу заметно волновался. Минут через сорок после начала чтения я оглянулся на зал: студенты, иногородние коллеги, Зара Григорьевна и другие наши учителя — все буквально лежали на столах-партах от смеха и с энтузиазмом аплодировали каждой новой вещи. Зал был абсолютно побежден, и Пригов, чувствуя реакцию приятия и понимания, читал долго и увлеченно — и «Рейгановский» цикл, и «Милицанера», и «Москву и москвичей», и чудесные лирические тексты 70-х, и Азбуки, и Некрологи, и переделку «Онегина». Исполнял ли свой знаменитый впоследствии крик кикиморы — не помню.

Все мы пережили тогда удивительный опыт, благодарить за который должны были, строго говоря, советскую власть. Перед нами, профессиональной филологической аудиторией, вдруг явился давно состоявшийся 46-летний автор огромного масштаба, абсолютно не известный никому из нас. Говоря словами поэта и одновременно пользуясь терминологией Жолковского—Щеглова, в одночасье мы узрели огромный очерк поэтического мира — поражающе нового, многосоставного и блистательно талантливого. Только дикие формы подсоветской литературной жизни, беспрерывно порождавшие ситуацию «подземного классика», могли обеспечить подобный эффект — когда живая, современная нам литература не развивалась на глазах, от текста к тексту, а сваливалась тебе на голову, уже набрав внушительнейший вес, как если бы, скажем, современники году эдак в 1930-м открыли для себя вдруг и разом Ахматову, Ходасевича и Пастернака. Так в 1987-м мы открывали Пригова, Седакову, Шварц, а кто-то и Бродского.

Бродский и Пригов, кстати говоря, ровесники. Когда Бродский умер, чуткий Парфенов позвал в телеэфир комментировать это событие именно Пригова — и был, несомненно, прав: уход последнего поэта русской романтической парадигмы высвечивал не его соперников или оппонентов, но автора, который персонифицировал собою альтернативу завершившейся с уходом Бродского традиции. Величие Бродского не в последнюю очередь питалось романтическим мифом изгнания и, так сказать, его живым посмертием на родине, позволявшим сооружать ему прижизненные памятники из бронзы и издавать комментированные собрания сочинений. Величие Пригова парадоксальным образом строилось не на отрицании механизмов поэтической славы Бродского, а на их игнорировании и сознательном аналитическом дистанцировании от них.

Пытаясь закончить стихотворение / Впадаю в отчаяние: / Оно нескончаемо!

Слово «сознательном» — ключевое для всего, что бы ни делал Пригов. Мощнейшая (авто)рефлексия, (само)ирония и интеллектуальное препарирование реальности были едва ли не главным катализатором его деятельности. В ситуации социокультурного кризиса и девальвации всех традиционных для русско-советской культуры ценностей, вызванной возвращением капитализма в Россию, такая метапозиция Пригова видится пусть не единственно достойным, но единственно победительным ответом на реалии нового времени. Этой победительности, выражавшейся во всем, от походки до статей-манифестов, ему не могли и не могут простить многие из современников — при жизни и даже посейчас фигура Пригова существует вне архивного спокойствия национальной классики, целиком в полемическом контексте актуального искусства.

Надо сказать, на самого Д.А. это не оказывало решительно никакого влияния. Я знаю мало кого из деятелей семидесятых-восьмидесятых годов, не говоря уже о более молодых фигурантах культурного поля, кто был бы так далек от ресентимента любого рода. Природа авторского успеха и неуспеха, стратегии и тактики литературной борьбы были областями, настолько обжитыми мыслью Пригова, что простое эмоциональное восприятие чьей-то негативной реакции на его творчество было, казалось, исключено для него. Место эмоций занимало трезвое понимание, так сказать, видение истоков и смысла того или иного культурного жеста. Это качество Д.А. я могу назвать уникальным — другого примера такого поистине стоического интеллектуализма я не знаю.

Д.А. был адекватен любому культурному и человеческому контексту, и где бы я ни видел его за эти годы — в Петербурге с Кривулиным, на московской кухне Айзенберга, на вернисаже с Ярославом Могутиным, на трибуне исторического зала заседаний Государственной думы в Таврическом дворце, наконец, — везде он был органичен, оставаясь самим собой.

Природа этой адекватности и органичности заключалась между тем в самых, казалось бы, ординарных, но, увы, чрезвычайно дефицитных в нашем культурном сообществе вещах — в информированности и неподдельном интересе к окружающему. Д.А., говоря попросту, непрерывно следил за происходившим в культуре, более того — вещь абсолютно уникальная сегодня! — в нескольких ее областях: в арте, литературе, музыке. Люди, знавшие его ближе меня, свидетельствуют, что и в политике он был сведущ на экспертном уровне. Помню, как он поразил меня тем, что, собираясь в дорогу после какого-то круглого стола, перекладывал бумаги в сумке и достал пачку журнальных страниц без обложки. Заметив мой удивленный взгляд, он показал мне листы — это был вырванный из свежего номера обширный рецензионный блок «Нового литературного обозрения», заменявший ему в метро дорожное чтение. В этом, как говорится, весь Пригов с его лишенным библиофильского пиетета заинтересованно-функциональным подходом к культуре.

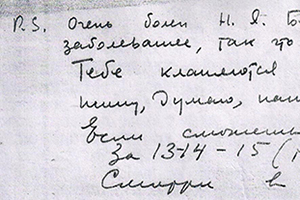

Дня через два после «встречи» на Тверском бульваре, 18 июня, я получил от Д.А. письмо:

Ув. тов. Глеб! Я нашел у себя неопубликованные тексты, которые, как мне показалось, могли бы подойти для Вашего издания. Не сочтите это за навязчивость.

Пока, ДАП

К письму прилагался цикл 2000 года «В присутствии». Я успел пообещать в ответном письме, что с радостью опубликую его в ближайшем номере «Критической Массы», которую тогда редактировал. Еще через несколько дней Д.А. попал в больницу и 16 июля 2007 года умер. Мой журнал тем же летом закрылся, ближайшего номера не случилось и текст Д.А. остался у меня в почте. Пришло время выполнить свое обещание.

Предуведомление

Взаимоотношения названия и следующего за ним текста всегда неоднозначны. Мы избрали для рассмотрения весьма узкий аспект этой необозримой по объему проблемы — отношения тавтологические.

И в этом случае открывается несколько смысловых возможностей и, соответственно, толкований. Текст, следующий за названием и почти полностью его воспроизводящий, может нести на себе значения:

Удивление — Надо же, действительно, все так и есть!

Подтверждение — Да, да, именно так и есть!

Повторения: ведь порой заголовок и сам текст могут разделять годы, безмерная пропасть пропадания, тьма всего произошедшего и вдруг — вот те на! — оказывается, выжило! подтвердилось! — все так и есть, как и заявлено через многие годы и расстояния. Да, к тому же, в пределах внешней сохранности и почти абсолютной неизменности от времени наросла даже дополнительная пыль значений и смыслов.

В присутствии утки, наблюдающей меня

Сижу

В присутствии утки

Наблюдающей меня

Строго

На ступеньках храма в пережидании дождя

Сижу

На ступеньках храма

В пережидании дождя

Долго

Очень долго

Разговаривая с человеком о смысле жизни

Разговариваю с человеком

О смысле жизни

Истерично и бестолково

Ночью пишу стихотворение о бессоннице

Ночью

Пишу стихотворение

О бессоннице

Не получается

Размышляя о чем-то неземном

Размышляя

О чем-то неземном

Думаю:

Так бывает

За мытьем посуды в чужом доме

Опомнился

За мытьем посуды

В чужом доме —

Что это я?

В постели, не зажигая света

Лежу в постели

Не зажигая света —

Лампа перегорела

В метро, глядя в лицо неимоверной красавице, думаю

Сидя в вагоне метро

Глядя в лицо неимоверной красавице

Думаю:

Ни хуя себе!

На кладбище наблюдая мертвецов

На кладбище

Наблюдая мертвецов

Не впечатлен

За кружкой пива ожидая приятеля

Сижу за кружкой пива

Ожидая приятеля —

Не идет

Не пришел

Переругиваюсь с кошкой в самом неприглядном виде

Переругиваюсь с кошкой

В самом неприглядном виде —

В длинных выцветших черных сатиновых трусах

Над чужой книгой, безумно завидуя

Склонившись над чужой книгой

Безумно завидую чужому письму:

Господи!

Прямо хоть умри!

У окна задумавшись, не вижу смысла умирать

Гляжу в окно

И не вижу смысла умирать

Во всяком случае

Прямо сейчас

Не зная, где, не зная, что, решаю

Не зная, где

Не зная, что

Но решаю:

Я со всем и всеми рассчитался

Глядя на некоторых, пропадающих в независящей от них нищете

Глядя на некоторых

Пропадающих

В независящей от них нищете

Ужасаюсь:

Не приведи, Господь!

На огромной сцене, выступая с другими поэтами

Сижу в огромной зале

На сцене

Выступая с другими поэтами

А ведь не хуже их! —

Проносится в голове

Ем смородину и ощущаю неимоверную кислость во рту

Съев смородину

Почувствовав неимоверную кислость во рту

Отворачиваюсь

И незаметно для всех выплевываю на пол

Не дочитав газеты, бросаюсь навстречу

В каком-то вестибюле

Не дочитав газеты

Бросаюсь навстречу

Долгожданному другу

На улице вослед некоему думаю

На улице

Вослед некоему

Думаю:

Мерзавец!

Смотря фильм Падение Берлина

Смотря фильм

Падение Берлина

Неожиданно восклицаю:

И все-таки он пал!

Пытаясь закончить стихотворение, впадаю в отчаяние

Пытаясь закончить стихотворение

Впадаю в отчаяние:

Оно нескончаемо!

(2000 год)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20222499 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего

18 января 20221819 Литература

Литература Общество

Общество Искусство

ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции

17 января 20222197 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Литература

Литература Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа

13 января 20225353