Академическая музыка

Академическая музыка«Я могу читать партитуру Бизе так, как будто она написана каким-нибудь товарищем Невским»

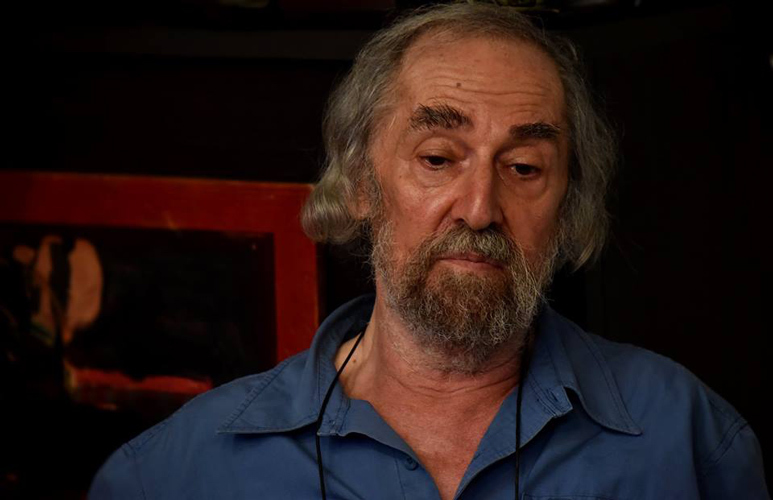

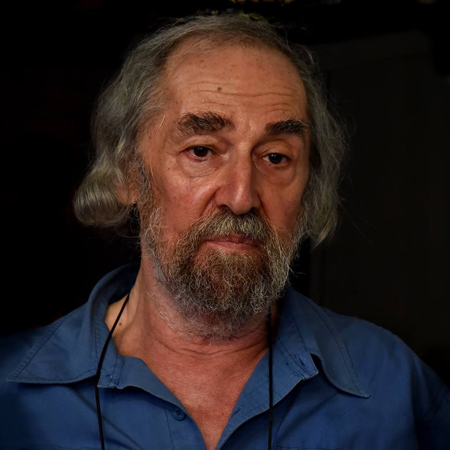

© Василий Юрьев

© Василий ЮрьевВладимир Ханан — поэт, прозаик и важная фигура того, что Владимир Эрль называет «той культурой», — то есть неофициальной ленинградской культуры семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века. Печатавшийся до перестройки только в самиздате (и иногда за границей), впоследствии Ханан стал автором нескольких изданных книг стихов и прозы. Недавно в израильском издательстве «Лира» вышел его трехтомник. Евгений Коган поговорил с Владимиром Хананом о «второй литературной реальности», «Клубе-81» и «ленинградской школе».

— Прежде всего, к той среде, о которой мы говорим, не подходит слово «андеграунд», которое вообще появилось позднее, точнее сказать, тогда, когда это явление перестало существовать. Мы не были подпольем ни в одном из смыслов этого слова. Мы издавали машинописные журналы и альманахи, устраивали квартирные чтения, которые собирали народу не меньше, а пожалуй, и больше, чем официальные вечера. Нас — и мы сами себя — называли «левыми», «второй литературной реальностью», точного определения попросту не было. Думаю, эта реальность сложилась — а может быть, и оформилась — где-то к середине семидесятых. Хотя какая-то общность появилась уже к концу шестидесятых — на основе личных знакомств. Лена Игнатова и Витя Кривулин учились на одном факультете университета, Борис Куприянов и Юра Алексеев были царскоселами. Так, постепенно, люди знакомились друг с другом, но это были просто знакомства, пока не литературный круг. Надо еще учесть, что литераторы сходного мировоззрения из предыдущего поколения — Бродский, Бобышев, Рейн, Найман, Вольф, Довлатов — не были ни андеграундом, ни «второй литературной реальностью», их не печатали персонально. А нас не печатали, потому что наступили времена, когда перестали печатать вообще всех. В литературе пышным цветом цвел маразм, руководство и члены Союза писателей печатали только друг друга, поэтому нас не печатали всех, скопом. Кроме того, в Ленинграде среди пишущих было очень много евреев, что тоже играло свою роль, естественно, негативную. Да и печататься было особенно негде: четыре журнала на пару сотен членов Союза писателей — и всё. Хотя все мы прошли через попытки напечататься. Да, конечно, мы пытались. Кто-то прошел десять редакций, кто-то — пять, я — три.

— «Мы» — это кто?

— Я имею в виду тех, кого сегодня называют «андеграундом». В результате вышеописанной ситуации сложился целый слой литераторов, который сознательно отказался иметь дело с официальной литературой и зажил своей — независимой — жизнью.

— Но вы понимали, что вас не будут печатать?

— Год или два поначалу я, как и многие, предполагал, что напечататься в принципе возможно. Мои стихи постоянно отбирали для публикации. И однажды в «Авроре» мне сказали, что подборка готова, нужен только «паровозик».

— Это еще что такое?

— Это стихотворение явно выраженного патриотического содержания. Такого стихотворения у меня, понятное дело, не было, писать я его не собирался, и публикации не случилось. Сейчас я даже благодарен той ситуации: если бы они печатали все, что я приносил, я стал бы автором большого количества публикаций, за которые не то чтобы было бы стыдно, но которые лучше бы все-таки не появлялись. Нам — но не буду говорить обо всех, скажу о себе — всегда очень трудно было ответить на вопрос, почему нас не печатают. «Вы пишете что-то антисоветское?» Следует заметить, что, в отличие от москвичей, ничего антисоветского мы не писали (сегодня очень хочется добавить: а зря), проблема была в том, что мы не писали «советское». Хотя сегодня, когда советская власть сыграла в ящик, объяснить, что такое «советское» в поэзии, еще труднее.

— Но вы можете хотя бы предположить, почему не печатали конкретно вас?

— Наверное, имел значение круг общения. И еще, конечно, национальность. Первые стихи, которые я предложил к публикации, я подписал «Владимир Бабинский». Хотя по паспорту я Ханан Бабинский. Ханан — так меня назвал отец, неожиданно для семьи. Маме и бабушке это имя не понравилось. И моя бабушка — бывшая буржуйка, жена небедного человека, у которого революция отобрала все имущество, — после некоторого раздумья сказала: пусть будет Вова, как Ленин. Нравилось ей это имя или здесь существовал политический подтекст, этого я не знаю и уже не узнаю. О том, что в документах я значусь как Ханан, я узнал, только когда пошел в школу. К слову сказать, отец, который дал мне это имя, ни разу в жизни меня так не назвал. У меня с отцом были не очень хорошие отношения, мы мало общались, но однажды он рассказал мне, что, когда шел в загс меня записывать, вспомнил своего погибшего в оккупированной Одессе дедушку Хунэ и брата Наума, тоже погибшего во время войны, как потом выяснилось, в штрафбате. Так и получилось имя Ханан — кстати, библейское. Но все детство и юность я был Владимиром, пока не начал общаться с девушками, которым имя Ханан нравилось больше. Потихоньку я привык и к этому имени, мне стало его жалко, и я сделал из него фамилию. Так вот, когда я второй раз принес в «Аврору» подборку, она уже была подписана «Владимир Ханан». Им сразу стало ясно, что я сионист (не уверен, что я в то время знал это слово), которого безоговорочно нельзя печатать.

— Когда у вас появились первые литературные знакомства?

— В 1971-м я познакомился с Витей Ширали, Петей Чейгиным, Леной Игнатовой и, главное, с Юлей Вознесенской, у которой был «салон» — комната в запущенной коммунальной квартире, где мы собирались вечерами, которые часто длились до утра, читали друг другу свои стихи и пили чай без сахара и довольно редко какой-нибудь алкоголь — не столько из-за отсутствия денег, сколько оттого, что мы были молоды, писали много, нужно было поделиться новинками и так далее.

— У вас были какие-то авторитеты?

— Не могу сказать, что были какие-то авторитеты. Как нас не признавало предыдущее поколение, так и мы не признавали их. Хотя были исключения. Но именно исключения. Может быть, они боялись конкуренции, не знаю, — поймите, печататься-то, в общем, было негде. К тому же их — предыдущее поколение — тоже не слишком активно печатали. Скажем, Александр Кушнер говорил мне, что Соснору не любит начальство, потому что «он рифмует не как все». Хотя и Кушнера тоже начальство не любило. Но был раз и навсегда заведенный порядок — членов Союза писателей периодически должны печатать. Тот же Кушнер говорил мне: Володя, я могу вас куда-нибудь порекомендовать, но, будьте уверены, именно поэтому вас не напечатают.

© Василий Юрьев

© Василий Юрьев— Почему вы не вступали в Союз писателей?

— Даже вопрос такой не стоял! В союз принимали людей, у которых были две напечатанные книги, а у меня даже до подборки дело не дошло. Ситуацию тогдашнего идиотизма и маразма трудно объяснить. Например, был Лениздат, издательство обкома партии. Если писатель подавал туда книгу, где встречалось слово «смерть», эту книгу не издавали. Или, скажем, одна моя знакомая, которая всегда писала очень хорошие стихи, хотела, чтобы книжка была с белой обложкой и черным названием, а в издательстве «Советский писатель» ее уговаривали сделать книгу более «оптимистичной» — голубенькой или розовенькой. Еще у нее было посвящение В.Х. — мне, про которое ей сказали: надо снять, это нескромно. Эпиграф из Пастернака — и этого не надо. Вот вы спрашивали про авторитеты, имея в виду поэтов предыдущего поколения. Пожалуй, я таких не знаю. Мы могли ценить какие-то их стихи. Но авторитеты… Можно сказать, что литературных отцов у нас не было. Поэтому наше поколение «уотцовило», если так можно выразиться, поэтов Серебряного века. Мы считали себя их продолжателями.

— А друг с другом вы дружили?

— У поэтов нашего круга были в основном дружеские, теплые отношения. Конечно, кто-то с кем-то общался больше, с кем-то меньше, это естественно. В общем, можно сказать, что мы были дружной компанией. Но вот в восьмидесятых, когда уже существовал «Клуб-81», в нашем обществе проявились разногласия, приведшие к расколу и в конце концов распаду еще недавно, как казалось, единого сообщества. Будучи противниками советской власти, говоря точнее, ее культурной политики, мы все считали себя демократами и, соответственно, западниками. Когда же общий враг — давление этой самой власти — ослабел, начались поиски внутренних врагов, и некоторые бывшие «западники» оказались славяно-, а точнее, русофилами. Можно сказать, что в этом мы оказались весьма похожими на писателей, принадлежащих к официальной литературе.

— В вашем поколении вы кого-то выделяли?

— Для меня очень интересным — не авторитетным, потому что писать так, как он, было невозможно, — был Борис Куприянов, очень своеобразный, очень талантливый поэт. Оригинальными, ни на кого не похожими поэтами были также Александр Миронов и Алексей Шельвах. Первыми «левыми» поэтами, с которыми я познакомился, были Виктор Ширали и Петр Чейгин — поэты очень своеобразные, мы быстро подружились. В некотором отдалении держались прекрасные поэтессы Ольга Бешенковская и Зоя Эзрохи. Настоящим мэтром выглядел Олег Охапкин… Однажды меня попросили написать автобиографию и, в частности, указать, кто на меня оказал наибольшее влияние. Я написал, что наибольшее влияние на меня оказали все.

— В какой-то момент начали появляться всевозможные неформальные объединения, круги и так далее. По какому принципу вы объединялись? Например, вы дружили с Владимиром Эрлем, но не входили в так называемый круг Малой Садовой.

— Впервые я увидел Эрля в самом начале семидесятых у Юли Вознесенской, и он произвел на меня огромное впечатление совершенно безумными глазами и белыми волосами до поясницы. Подружиться с таким человеком — эта идея мне даже в голову не могла прийти. А подружились мы, когда работали в одной котельной, дружим и доныне. Но что касается творчества, у нас нет ничего общего. Как мы объединялись… Скажем, кто-то был постоянным посетителем «салона» Юли Вознесенской, кто-то был завсегдатаем дома Тамары Валенте. Надо еще заметить, что Ленинград был в литературном смысле довольно «тесным» городом, где все знали всех. В отличие от Москвы, где группы «левых» зачастую не знали друг о друге. Следует, наверное, сказать, что последние годы — лет семь — перед репатриацией я отдалился от всех, меня страшно раздражало все, что там происходило, в том числе и литературная публика — по причинам, названным выше. Знаете, когда я в 2004 году, второй раз приехав в Нью-Йорк, звонил кому-то из знакомых, выяснялось, что они переехали или телефон изменился. Я звонил кому-то, с кем общался тот, кого я искал, спрашивал новый номер и слышал в ответ: я тебе телефон дам, только не говори, кто тебе его дал, — мы в контрах. Позволю себе повторить то, что говорил не раз: несвобода сближает, свобода разъединяет.

— В начале восьмидесятых свободой еще не пахло. Почему вы не вступили в «Клуб-81», в который пошли очень многие?

— Наверное, я все-таки убежденный нонконформист — это первое. А второе — однажды Боря Куприянов сказал, что у него «некриминальное тщеславие», так вот и меня Бог тщеславием явно обделил. Но, поскольку я все-таки был заметной фигурой, я участвовал в собрании, когда решался вопрос о создании клуба. Были оглашены условия — в частности, не печататься на Западе. Я выступил и сказал, что если речь идет об изменении государственной политики относительно нас, об отсутствии цензуры, о возможности печататься на общих основаниях — тогда есть о чем говорить. Но если нас просто поманили, пообещав по одной жалкой книжонке, причем при условии не печататься на Западе, то я решительно против как создания клуба, так и принятия каких бы то ни было условий КГБ. Большинство, однако, было «за», и клуб создали. Туда вошли почти все, кроме Юры Колкера, Олега Охапкина, Володи Эрля, Ивана Мартынова и меня. Как жестко, но библейски точно выразился Эрль — «нельзя ходить на собрание нечестивых». Правда, острого конфликта не было — мы иногда приходили на их вечера, даже что-то там читали, в первый и последний раз там читал Алик Альтшулер. Мы не игнорировали «Клуб-81», но в него не входили, о чем я до сих пор не жалею. На мой взгляд (и я об этом писал), единственный грех ленинградского андеграунда — именно создание «Клуба-81», просто потому, что нельзя вступать в переговоры с чекистами.

— В результате вы, не вступившие в клуб, остались ни с чем…

— Так и они остались ни с чем — ну, может быть, кроме какого-то помещения, которое клубу все-таки отвели. Там проходили чтения, встречи. Помню, квартет американских саксофонистов играл музыку, непохожую на ту, которую мы до этого слушали. Рядом со мной сидела директор музея Достоевского, где проходил концерт, — она отвернулась от сцены, у нее было дикое выражение лица, потому что она не понимала, где находится и что происходит…

— Вы можете сформулировать, в чем заключались особенности ленинградской неофициальной литературы, в чем было ее отличие, скажем, от московской или какой-то еще?

— Ленинградская неофициальная культура в целом и литература в частности действительно выделяются на общероссийском фоне. Видимо, ленинградская, петербургская архитектура, своеобразная история этого города оказывали какое-то влияние на все. Скажем, ленинградская поэзия более классическая, в ней больше строгости, дисциплины. Москва — это ведь не совсем город, это сотня деревень, собранных вместе (сейчас, наверное, уже несколько сотен). Москва более русская, а Ленинград… И хотя Лена Шварц писала: «Но рухнула духовная стена — / Россия хлынула — дурна, темна, пьяна. / Где ж родина? И поняла я вдруг: / Давно Россиею затоплен Петербург» — что, разумеется, верно, — все-таки, несмотря на это «затопление», город остался Европой. Или, скажем так, российской Европой. И ленинградская литература, конечно, всегда ориентировалась на Запад. В свое время были нередки нападки именно на эту ее особенность: «А, это “ленинградская школа”, все понятно…» У «ленинградской школы» действительно есть недостатки, за неимением места я не стану развивать эту тему подробно, замечу только, что само существование «школы» их обязательно подразумевает. Куда важнее, что эта школа была и что можно говорить о сопутствующей этому понятию преемственности, чем-то, продолжающемся во времени. И еще в двух словах о том, что, собственно, есть литературная школа. Это, во-первых, высокий профессионализм, во-вторых, стабильность этого профессионализма.

— Мне кажется, жизнь под ленинградским серым небом рождала очень разную, но очень узнаваемую литературу, которая не могла бы родиться больше нигде.

— Я помню совещания молодых авторов Северо-Запада, в которых в 1971 году принимал участие, а в 1973-м присутствовал в качестве гостя. Помню семинар, который должны были вести Кушнер, Владимир Соловьев и Майя Борисова, но последняя заболела. Среди гостей, в частности, была Юля Вознесенская, и, когда кто-то начинал читать, она моментально реагировала: «О, “ленинградская школа”!» Ее действительно трудно не заметить.

— Эта школа осталась?

— Мне сложно судить — я очень хорошо знаю поэзию своего поколения, но не слежу за тем, что происходит в России сейчас. Еще живя в Ленинграде, я обратил внимание на то, что у нас нет литературных детей, нет следующего за нами поколения. Если мы считали своими учителями, условно говоря, поэтов Серебряного века, то у тех, кто пришел следом за нами, учителя были совершенно другие — дзен-буддисты, битлы, панки. У них были другие источники творчества — например, скажу я без уверенности, музыка, которая на мое поколение влияния не оказывала. Короче, что там сейчас происходит, я не знаю, хотя бы настолько, чтобы об этом говорить.

— Сейчас вы поддерживаете отношения с кем-то из времен «второй литературной реальности»?

— Мой друг Витя Ширали родился 7 мая 1945 года, а я — 9 мая, один раз мы даже отмечали наши дни рождения вместе — вот ему я звоню регулярно, но он лежит, очень плохо себя чувствует, почти не говорит. Иногда мы разговариваем с Чейгиным. Умер Олег Охапкин. Умер Миронов. Совсем недавно умер Володя Алексеев… Я общаюсь с Володей Эрлем, Борей Лихтенфельдом, Валерой Скобло, Лешей Шельвахом, Сашей Танковым, с которыми я дружил и дружу уже, можно сказать, десятилетия.

— Это «отечество нам — Царское Село» или просто дружба?

— Просто дружба. Ленинградский андеграунд — дело прошлое. Это уже история, о которой пишут много, давно и, как всегда, многое выдумывают. История, которую приятно вспоминать — например, наши вечера у Юли Вознесенской, Тамары Валенте и Гали Грининой. Необыкновенно приятно вспоминать квартирные выставки таких же, как мы, «левых» художников, которые мы старались не пропускать. Это было золотое время — бедное, нервное, веселое, пьяное и очень дружелюбное. Но оно закончилось.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Академическая музыка

Академическая музыка Кино

Кино Общество

ОбществоПочему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева

19 марта 2021230 Современная музыка

Современная музыка«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»

19 марта 2021261 Общество

ОбществоСегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»

19 марта 2021282 Colta Specials

Colta Specials Кино

КиноИсторик Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР

18 марта 2021224 Литература

Литература Литература

Литература Искусство

ИскусствоАнастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете

16 марта 2021176 Литература

Литература Кино

Кино