Современная музыка

Современная музыкаВитамин деконструкции

Ян Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»

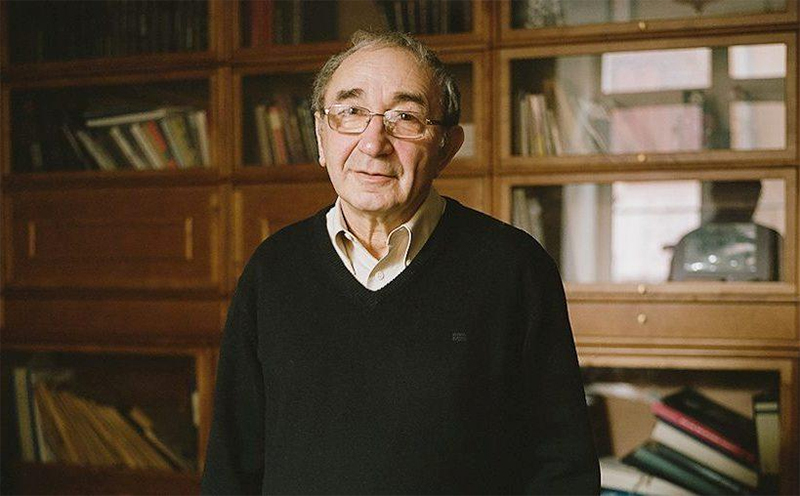

15 июля 2021170 © Международный Мемориал

© Международный Мемориал25 ноября должен состояться суд, который решит судьбу «Международного Мемориала»*. Как известно, 11 ноября Генеральная прокуратура подала иск о его ликвидации.

На прошлой и этой неделе Кольта поддерживает коллег. Мы публиковали письмо деятелей культуры в защиту «Мемориала» (вы можете его подписать). Ксения Лученко выдвигает версию, почему «Мемориал» мешает властям. А историк Ирина Щербакова рассказывает о части исторической работы, которой был занят — и по-прежнему занят «Мемориал».

В этом тексте Глеб Павловский возвращается к самым началам «Мемориала» и объясняет, что стоит за угрозой его уничтожения.

Русские катастрофы — всегда катастрофы со временем, привязанные к делам поначалу малозначимым. После не вспомнить, что здесь-то время свернуло в нечто, прежде непредставимое. Например, катастрофа 1970 года — разгром редакции «Нового мира», руководимой Твардовским. Сколько читателей было у «Нового мира»? Тысяч сто-двести от силы. А взорвали этот мост к умеренному преобразованию Союза в человечный вид в 1965–1969 годах. Солженицын тут пророчески случайно, говоря над гробом Твардовского, в точку попал — когда придут молодые обозленные, будете землю царапать, доставать Трифоныча, да поздно. Так и было — злые пришли. Планета покачнулась и ходит ходуном, а тогда казалось, пустяк, подумаешь! Журнал выходит, название не переменилось, — где катастрофа?

Катастрофа с «Мемориалом» подобна разграблению музея Навуходоносора в Багдаде в апреле 2003 года. Поскольку есть вещи, которые не вернуть, если они прекратятся хоть на день. В эти редкие моменты нечего думать о государстве. Государство здесь не в делах, его нет. Ликвидация «Мемориала» не вскрывается политической и государственной логикой. Мнимый выбор мотивов — месть КГБ, спустя 30 лет поданная остывшей, или «новый виток репрессий» — по-человечески успокоительны. Опознать в страшном знакомое легче, чем сильно испугаться. Но испугаться в данном случае лучше. Продуктивней.

«Мемориал», по крайней мере, «Мемориал» Арсения Рогинского — не политическое учреждение, и вообще не учреждение. Это тегированное облако памяти, ансамбль следов прошлого, устроенный строго определенным образом. Созданный из прошлого (и именно им созданный) оттиск русской истории. Не просто и не только архив, а машина обработки материала (памяти, архивов и так далее), не исторического самого по себе, — в историю. Принцип работы машины — дело рук Сени.

Говоря проще, Рогинский решил сделать репрессии историческим фактом, а не свалкой моральных назиданий. Он провел собственную десталинизацию, которую уже не изгнать из памяти. Михаил Гефтер недаром говорил, что прошлое — единственная стоящая государственная проблема.

Разрушению «Мемориала» предшествовало разрушение политики. Враги «Мемориала» вне политики, и это не политический жест. Но, обнуляя проект Сени, они делают репрессии из исторического — политическим фактом. Опять. Не «не забыли и не научились», нет. Просто они больше ни черта не понимают.

Я имел к «Мемориалу» при его возникновении очень косвенное авантюрное отношение, с рядом сильных включений. «Мемориал» не возник в стерильной среде. Исходно была идея Юры Самодурова, и она называлась «Памятник». На съезде неформалов в 1987 проект «Памятник» приняли в качестве одного из основных. Тут налетел деятельный тогда Игрунов. Возник таинственный Глазычев, вскипел срач концепций и интересов, конечно.

Демократы подозревали Глазычева, как и всякого тогда, в «связях с КГБ» — даже Союз дизайнеров казался чем-то криптосоветским. А тут пришел Рогинский спрашивать у меня, стоит ли ему войти в проект?

Давным-давно в семидесятые так сложилось: перед принятием сильных личных решений мы с Сеней зачем-то шли один к другому советоваться. В феврале 1980-го Рогинский долго водил меня в подмосковных полях, и после того разговора я окончательно передумал уезжать. А ведь уже подписал бумагу с обязательством выехать из Союза «в течение 30 дней», но Сеня говорит — зачем это? «Нам будет недоставать этих здешних покалываний под кожей». И когда мы говорили про «Мемориал», Сеня так же внутри уже все решил, еще до разговора.

Он недолюбливал общественные дела, общественниц и общественников. Не про это он был, как говорится. Занимаясь прошлым, он всегда разделял исследования прошлого и их современное эхо. Кто не хотел заниматься прошлым, из «Мемориала» тихо ушел, пылких неформалов там не осталось. У Рогинского был жесткий подход, такое мне нравилось.

Его амбиция шла дальше политики. Текущая политика была тесна, пока она не становилась прошлым. Сеня не третировал государство и его не боялся. Просто у него было свое дело, параллельное, но в нашем неэвклидовом пространстве с правозащитой где-то смыкающееся. Сеня хотел, чтобы, обращаясь к истории, люди хорошо отмывали руки. Он был другом правозащиты, от звонка до звонка отсидел четыре года.

Сеня — ученик Лотмана, я — Гефтера. У Гефтера в середине 70-х мы и столкнулись. Рогинский тогда издавал сборник «Память» — невероятный для самиздата имплант русской current history, XX века.

Для меня история — некий способ выживания человека. Если существование homo sapiens понимать как долгий статистический ряд смертей, история — аномальный способ жить. Ненадежный способ, дурацкий. История учит лишь, что все всегда могло обернуться иначе. Историк дробит сплав сбывшегося и показывает, как могло случится иначе, но не случилось. Иначе истории как способа жизни нет, не только как дисциплины.

Сеня понимал историю не так. Он тоже антиредукционист, но другой. Само по себе ничто историей не становится. Превращение прошлого в историю — труды историка. Историк восстанавливает связность прошлого. Было как было, но только когда историк сделал прошлое связным, оно защищено. Хорошо защищенное прошлое и есть история. Презентизм потому не пройдет, что, спасибо историкам, прошлое может отбиваться. От финтов политики, от идеологий, от наших хотелок и сантиментов.

Легко превратить тему сталинских репрессий в политическое оружие, вепонизировать ее, как сейчас модно говорить. В 60-е годы так было, в конце 80-х так делали все, но Сеня ровно этого не хотел. Прошлое как оружие банально. Это не его «Мемориал». «Мемориал» это наоборот — история, которая дает отпор, отбивается от любого, от меня и от вас.

У Рогинского, на мой взгляд, два манифеста. Речь на суде в декабре 1981 года, «Положение историка в СССР», где он говорит о праве историка на архивы, то есть о праве прошлого сбыться историей. И лекция, которую он несколько раз читал, уже ближе к концу, отвечая на главный вопрос своей жизни — сколько их было? Сколько именно всего репрессировано — до человека?

Сеня строил «Мемориал» как сложноустроенный архив. Без архива нет тяжеловооруженного прошлого, истории, которую затрепали как понятие и как ресурс обработки опыта.

Сеня — маньяк архивов, просто это не мания, а программа. Он стягивал к себе документы еще в 70-е, для сборника «Память». И я нес ему все, что попадало в руки. Он сам утащил у меня без спроса хронику нашей одесской коммуны СИД. К концу 70-х ленинградский «архивный юноша» скопил горы интервью с членами семей репрессированных. Все это не могло не закончиться арестом, им и закончилось. Незадолго до ареста Сеня шутил, что каждому — свой арест; его-то непременно возьмут под белы руки в Ленинской библиотеке. Почти так и вышло: арестовали и осудили за якобы подделку направлений от научных учреждений для работы в архивах.

Его способ определять, что, собственно, есть «репрессии», элегантно скандален. Жертвы репрессий — это жертвы внеправовых юридических процедур. Именно тут вкус историка Рогинского — внеправовых по меркам советского же права. Задолго до «Мемориала» он не разделял бинарных схем противостояния «они — мы». Не его это взгляд.

История потому больше политики, что может дать ей отпор. И тогда «Последний адрес», «Возвращение имен», да хоть Музей современной истории с подарками Сталину — все тоже не политика. Как-то в «Мемориале» Сеня жульнически внезапно вдруг накинул на плечи мне шинель министра госбезопасности Игнатьева (семья отдала). И тихо прошептал на ухо памятную нам фразу из «Архипелага» — «А свистни Малюта Скуратов нас?».

Пока машина обработки опыта прошлого в исторический работает, жить безопасней всем — превращение в палача ей тормозится. История — это правозащита всем скопом, на будущее. Вот чего не понимают те, кто хочет сделать из «Мемориала» разгромленный Багдадский музей. Политик в здравом уме не покусился бы на опасное детище Сени. Перед нами заговор глупцов о счастье коллективной амнезии. Подрывная штука.

Что с нами происходит? Мне не дает покоя мысль, что описать решения, принимаемые тут незнамо кем, в политическом языке уже нельзя. Ни «друг-враг», ни «субъект-объект» не укладываются в политическую повестку. Мы все волочем термин «политика» на поле боевых стратегий, не замечая, что это совсем разные вещи.

Стратегия не адресуется ничему, кроме неприятеля и себя. Она всеядна. У нее нет эроса, она ничего не хочет создать. Активная программа играет в победу сама с собой. Политическую цель можно изменить, приспособить к обстоятельствам, отменить наконец. Потому что за политической целью есть ценность. Стратегическая цель неотменима, за ней ничего не стоит, кроме воли к победе. Стратегия — это войны из бункера, иными словами — антиполитика.

Вы продвигаете свою повестку задач? А стратег-неприятель собирается нанести вам невосполнимый урон. Где тут политический конфликт? Ему нет места.

«Мемориал» — жертва стратегии, а не политики. Его идут уничтожить не как фабрику новейшей истории России, а как небывалую «партизанскую базу». Оппозицию разгромили за два дня зимой, но стратег, в отличие от политика, не дает себя остановить. Его мотив — не репрессии и не месть за Сталина.

Призрачное окно обещанного смягчения для «иноагентов» — часть стратегии, никому, кроме дозировщика репрессалий, не адресованная. Призрачную «базу партизан» торопятся разбомбить, пока не сузилось законодательное окно. Не здесь ли причина?

Одна из садистских радостей мира, тонущего в стратегиях, — это смакование кровавых деталей чужих стратегий. Дрон, сбросивший бомбу на свадьбу, поскольку заканчивалось топливо. Ракетный удар при удобных метеоусловиях, убивший десятки живых, занятых личным выживанием. «Боинг», рухнувший с небес нипочему, ведь «нас там никогда не было».

Сеня вряд ли представлял себе этот наш новый мир. Мир, которому не нужен историк, нейтралитет общего опыта, «Мемориал». Мир, которому вообще не нужна связность, кроме боевой. В стратегии, по Клаузевицу, связность войны достигается беспредельной эскалацией силы. С трудом ухожу от мысли — может, оно и к лучшему, что ты не дожил.

Записал и отредактировал Константин Гаазе

* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЯн Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»

15 июля 2021170 Современная музыка

Современная музыка Искусство

Искусство Академическая музыка

Академическая музыкаНа Новой сцене Мариинского театра поставили «Байку про Лису», «Мавру» и «Поцелуй феи»

14 июля 2021192

Театр

Театр

Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы Ксении Федоровой, Kutman, The RIG, Onuka, Заразы и еще пять примечательных релизов месяца

12 июля 2021264 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПолная авторская версия финальной главы из книги Александра Кушнира «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Публикуется впервые

9 июля 20211045 Кино

КиноАнна Меликова беседует с режиссером фильма «Луна, 66 вопросов». Его показывают в «Гараже»

8 июля 2021226 Общество

ОбществоПсихоанализ гетеропатриархально обслуживает власть, утверждает квир-философ Поль Пресьядо. Психоаналитики в ответ идут в атаку. Александр Смулянский — о конфликте и его последствиях

8 июля 2021343