Молодая Россия

Молодая РоссияНепрерывная ферма

В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов

9 ноября 20211277 Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Ася Володина

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Ася ВолодинаДо 19 сентября в ММСИ открыта персональная выставка Арсения Жиляева «Будни распознавателя образов», посвященная деятельности фантастического Института овладения временем. По словам куратора Алексея Масляева, выставка-мистификация должна вовлечь зрителя в погоню за бессмертием, отправляя нас в путешествие во времени или пространстве к самым границам Вселенной. Продолжая рубрику «Разговор на выставке», COLTA.RU публикует диалог Арсения Жиляева с Кети Чухров. Впрочем, беседа почти сразу преодолевает формат интервью и перестраивается в равную беседу философа и художника, обнаруживающих себя на едином дискурсивном уровне.

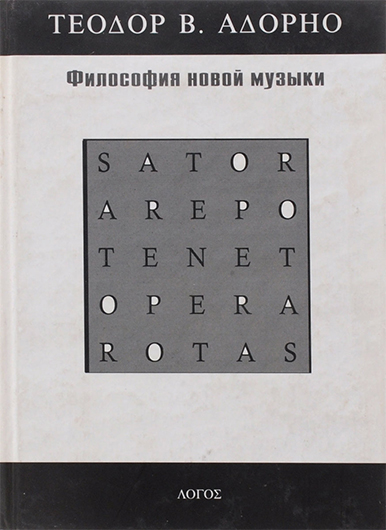

Арсений Жиляев: Кети, я нашел в архиве Института овладения временем документ, относящийся к расследованию инцидента с потерявшимся грузовым космическим кораблем. В документе говорится, что корабль на протяжении более 10 000 лет работал над созданием максимально возможного количества сценариев предыстории человеческого искусства. А отправной точкой для его активности стало обнаружение скана книги Теодора Адорно «Философия новой музыки», точнее, ее обложки, на которой изображен палиндром «Sator Arepo tenet opera rotas». Я так понимаю, идея с оформлением издания принадлежит тебе, и это, конечно, удивительное совпадение... Помню, что в начале нулевых ходил читать книгу в самый модный на тот момент воронежский книжный. Кажется, мы даже впоследствии немного обсуждали эту публикацию, но уже позже, в Москве. Ты не могла бы рассказать подробнее о книге и о том, почему была выбрана именно эта обложка?

Ната Пирцхалава. Обложка книги Теодора Адорно «Философия новой музыки»© «Логос»

Ната Пирцхалава. Обложка книги Теодора Адорно «Философия новой музыки»© «Логос»Кети Чухров: С этим латинским изречением «Sator Arepo tenet opera rotas» («Сеятель Арепо трудится не покладая рук») я столкнулась в лекциях Антона Веберна, ярчайшего представителя Новой венской школы, которые я читала в музыкальном отделе Ленинской библиотеки, готовя предисловие к книге Адорно «Философия новой музыки» («Логос», 2001 год). Для Веберна этот бустрофедон, как ты его назвал, олицетворял необходимость нового метода и возможность творческой свободы невзирая на ограничения, присущие методу. Лекция, в которой Веберн цитирует это изречение, прочитана 2 марта 1932 года, уже после создания Симфонии op. 21 (1928) — вершины творчества Веберна, в которой, собственно, и продемонстрированы его положения о совмещении предельного минимализма средств и при этом глубины трагизма.

Как известно, 12-тоновую композицию многие обвиняли в формализме, в ограничении сочинения 12-тоновым рядом, который якобы сковывал полет творческой идеи, отменяя мелодию, музыкальную тему и пр. Веберн же в данной лекции пытается убедить свою аудиторию, что музыка — несмотря на то что в XVIII и XIX веках главными ее качествами стали эмоциональная выразительность и драматическая риторика — всегда основывалась на ограничении. Просто раньше это были семиступенный лад и тема с ее обращениями, а впоследствии — 12 тонов при отказе от всех семи ладов, то есть при отказе от ладовой (тональной) композиции. Например, в «Искусстве фуги» Баха все 18 контрапунктов построены на одной-единственной теме: d-a-f-d-cis-d-e-f-g-f-e.

Другими словами, изречение «Sator Arepo…» для Веберна — это метафора редукции, олицетворяющая в искусстве тайную суть, до которой художник дошел, преодолевая многие препятствия, но это еще и «наглядность» (Fasslichkeit), то есть просматриваемость повторов, обращений, связей внутри формы. Палиндром «Sator Arepo…» воочию демонстрирует нам такую просматриваемость связей и повторов.

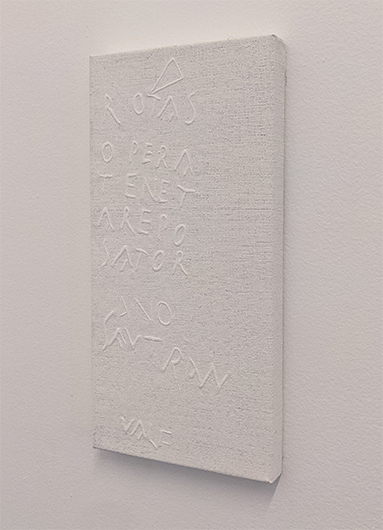

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений Жиляев

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений ЖиляевЧто касается того, как все это ложится на контекст самой книги Адорно, то, как помнят ее читатели, основным в этой книге является противопоставление правильности метода Новой венской музыки, с одной стороны, и «неправильности» метода Стравинского, с другой. Как известно, для Адорно Стравинский олицетворяет то, что впоследствии стало принципом постмодерна, а именно — принципом модульного использования уже готовых паттернов, которых бесконечное количество. Это предполагает цитирование и всеядность по отношению к любой информации, которую можно использовать комбинаторно. Метод же Новой венской школы предполагал противоположный подход — здесь важно было создать свой метод с нуля и не использовать никаких samples из настоящего и прошлого.

Жиляев: Для Института овладения временем идея всякого палиндрома связана в конечном счете с желанием победить смерть. Логично, что древняя поэтическая форма часто использовалась в заговорах или молитвенных практиках. Тот же «Sator Arepo...» был пересобран христианами в «Pater noster…» (лишь две буквы остались лишними — A и O, то есть альфа и омега). Мне кажется, главная причина веры в мистическую силу палиндрома — это его структурная организация, которая уравнивает прошлое и будущее. Или то, что нам таковыми представляется. Прошлое нам кажется более очевидным, стройным, стабильным, будущее — темным, случайным, ведущим нас к старению, исчезновению. В палиндроме же времени нет, он симультанен и дает интуицию мира, отличающегося от привычного нам и, возможно, более подходящего для современной физики. Конечно, «Sator Arepo...» для искусства — это всегда лишь сконструированная модель, метафора, как ты говоришь. Но мы всегда имеем дело с моделями. Вопрос в том, насколько продуктивно использование той или иной модели сегодня.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений Жиляев

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений ЖиляевПалиндром выступает в «Буднях распознавателя образов» в роли правил игры. Но что может быть приятнее скрупулезного создания незыблемых правил, которые потом должны спонтанно нарушаться? Мне кажется, это главное кредо искусства. Конечно, меня интересует игра с каноном, игра в канон. По легенде, потерявшийся грузовой корабль «ТЕНЕТ» находит возможность для возвращения на Землю или, по другой версии, создает реальность, где эта возможность реализуется, — посредством освоения канона истории искусства. Однако освоение превращает историю в истории. Вальтер Беньямин из берлинского Museum of American Art много сил посвятил борьбе за «деартизацию» модернизма, превращение его history в story. В схожем направлении сегодня двигаются многие теоретики. Клэр Бишоп, например, выложила план своего семинара по истории искусства с предложением переосмыслить ее основания через black studies, performance studies, антропологию и другие подходы, оказывающие существенное влияние на рецепцию художественного производства сегодня. В отличие от коллег, она призывает не отказываться полностью от самой концепции истории искусства как рожденной европейским патриархальным просвещением, но указать на их неразрывную связь с колониальной спецификой западных систем знаний и власти. А если так, то никакая история искусства не может быть написана без признания его внутренней связи с колониализмом, капитализмом и патриархатом. Вместо того чтобы пытаться ассимилировать второстепенные позиции в расширенную «глобальную» историю искусства, Бишоп предполагает посмотреть на историю искусства как предельно открытое поле, поле, которое, возможно, «необходимо разрушить и перестроить с других точек зрения».

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМАОдна из главных тем обсуждения с коллегами последнее время — отказ или переизобретение истории искусства. Правда, как заметил Анатолий Осмоловский, нам и отказываться не от чего. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. История отечественного искусства, по сути, не написана, есть лишь отдельные подходы, эскизы. «Будни распознавателя образов» — мой лабораторный эксперимент с альтернативной организацией нарратива искусства. И существует он где-то уже за пределами традиционных институциональных рамок, отведенных художественной деятельности (впрочем, для меня отправной точкой в этом вопросе стали не опыты воскрешенного Беньямина или же новые деколониальные тенденции, а марксистские экспозиции Федорова — Давыдова).

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМАВозвращаясь к палиндрому: как, по-твоему, могло бы выглядеть вневременное искусство, продолжающее кредо Вебера в 2021 году?

Чухров: Согласна, что палиндром выбрасывает из хронического времени. Но произведение искусства производит этот выход из времени очень часто. При этом нельзя сказать, что сам факт временения полностью исчезает в «теле» палиндрома: ведь мы в этом четырехграннике, образованном «Sator Arepo…», перемещаемся слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Просто это уже «другой» тип времени, вырванный из хроники «просто» жизни.

В целом идея произведения как кристалла, не подверженного увяданию, присутствует у многих предшественников Веберна — который, в свою очередь, тоже был одержим идеей сжимания времени в кристалл, отсюда и стремление к метакомпозиции. Среди таких предшественников — йенские романтики, голландские полифонисты XVI века (Ханс Сакс) и даже Шуберт. Кстати, Адриан Леверкюн в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» — олицетворение этой стези в творчестве: не вглубь мира и жизни, а прочь от мира в поиске «тайного знания», средством достижения которого станет искусство.

Мне кажется, ты отправляешься в некотором смысле тоже от формульно-математической способности палиндрома генерировать разные возможности при сохранении самой матемы палиндрома. И в связи с этим возникают два вопроса. Можно ли сравнить палиндром с алгоритмом, который произвольно (контингентно) генерирует различные артистические модели, или все-таки палиндром предполагает иную этику, в которой важна не машина генерирования, как в алгоритме, а незыблемая буква канона? Ты задействуешь палиндром «Sator Arepo tenet opera rotas» как машину производства текстов, образов, самих путей истории искусства. В какой степени тексты, представленные на твоей выставке, — результат машинного автоматизма? Или там есть твои композиционные штудии, которые как бы имитируют то, что они порождены машиной? Например, поэтические тексты.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений Жиляев

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений ЖиляевЖиляев: Все тексты на выставке разделены на три группы — созданные «машинным» способом, мной и нами вместе. Различить, где какие, почти не представляется возможным. Но мне не так интересна проблематизация границы между человеческим и нечеловеческим сама по себе. Скорее, хотелось выйти к тем пространствам, которые открываются благодаря автоматизации. Если концептуалисты XX века занимались в основном тем, что вскрывали и критиковали существующие паттерны, то сегодня мы все чаще производим еще не данное. Мне вспоминается здесь деятельность канадского поэта-неоконцептуалиста Кристиана Бека. Наверное, его самое известное произведение — это «ксенотекст» — внедрение стихотворного кода в ДНК бактерий, которые, развиваясь, меняют его. Но еще у него есть книга «Кристаллография», посвященная кристаллизации поэтического языка и наблюдению за этим процессом. Казалось бы, выращивать вечные кристаллы искусства — что может быть прекраснее? Для сравнения: у Ильи Иосифовича есть лишь одна инсталляция, где художник ЖЭКа бросает воспроизводить шаблоны и внезапно пишет серию метафизического ЖЭК-арта для будущего…

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Виктор Жуков / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Виктор Жуков / Предоставлено пресс-службой ММОМАВ середине нулевых у тебя вышел текст, где ты разбираешь две тенденции в российском современном искусстве, говоря о «выборе между эстетизацией и онтологизацией; искусством и жизнью; формой и содержанием; качественным арт-объектом и истиной; вещью (произведением) и бытием человека». Оба полюса были представлены твоими любимыми художниками Ольгой Чернышевой и Виктором Алимпиевым. В юности мне была близка идея растворения искусства в жизни. Меня завораживали тавтологичность, буквализм, копирование и в целом произведения, стремящиеся к убедительности факта, сырости содержания. Чернышева в этом отношении была очень убедительна, равно как и проекты, настаивающие на выходе из искусства по политическим причинам. С возрастом стал обнаруживать себя в окрестностях полюса предельно возможной формализации. Хотя не скажу, что я полностью на стороне «абсолютного искусства». Или так: я бы хотел в него верить, это такое credo quia absurdum. Мне ближе поиск более опосредованных, гибридных, диалектических отношений между этими полюсами. И выставка в качестве медиума — хороший пример такой гибридизации, где происходит слияние прозы жизни и светящихся построений искусства. Художественная деятельность видится мне игрой детей в лабораториях пыльного НИИ с целью по ходу дела производить «слабые изобретения». Знаешь, как в детстве, когда ты рассказываешь о событии, которое произошло с тобой в игре, как бы понарошку. Оно значимо, в каком-то смысле даже фактологично. И в то же время речь идет о факте внутри фикции. «Будни распознавателя образов», как и многие последние проекты, акцентируют этот особый модус существования искусства как игры.

Хочу еще вернуться к твоему выбору между эстетизацией и онтологизацией: мне думается, если их усилить, можно получить две версии выхода из современного искусства. И если я стремлюсь изнутри довести искусство до предела, то ты в качестве художницы, скорее, действуешь изнутри жизни, доводя ее до очень хрупкого состояния, когда она может быть маркирована в качестве эстетического опыта, но не попадать при этом под определение «современное искусство». В твоих терминах это звучит как выбор в пользу «истины», которая требует чувственного переживания и оказывается невозможной в условиях конструктивного, концептуального режима. Это очень любопытно, очень необычно, особенно для человека, которому мы среди прочего обязаны изданием книги Адорно о нововенской школе.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМАЧухров: Начнем с того, что в случае выбора мной метода чувственного проникновения в реальность посредством художественной работы — это не я отказываюсь от «современного искусства», это оно само не может принять тех, кто в таком режиме работает. И это правильно. Потому что большинство из тех, кто сегодня претендует на трансляцию «жизненной реальности» — на «чувственное» повторение реальности, — производят либо шоу-бизнес (кино, ТВ, театр, литература, дизайн, музак, мода, соцсети), либо государственный заказ.

На самом деле фигуры, подобные Адорно, очень глубоко и отчаянно продумали эту невозможность соприкосновения с реальностью в условиях абсолютного капиталистического отчуждения и приняли ее. Потому что искусство в условиях капиталистической негативности не может не быть негативным. Так вот, именно современное искусство соответствует сегодня такого рода негативности. Художников, которые умудряются не состоять в совриске и при этом избежать шоу-бизнеса — попсы и китча, можно пересчитать по пальцам; они скорее исключение, нежели правило; я не буду их называть, чтобы сохранить интригу. В книге «Быть и исполнять» и в драматургии я пыталась нащупать эту тонкую грань, на которой можно подключаться к событию в реальности эмпатически, но сохранять при этом философскую дистанцию обобщения.

Текст из «Художественного журнала», который ты упоминаешь и в котором противопоставляются абстрактный формализм Виктора Алимпиева и «реализм» Ольги Чернышевой, написан очень давно, в 2005-м. Но в нем я, скорее, имела в виду не столько выход из современного искусства, сколько возможность такой художественной работы с реальностью, которой в совриске по определению не может быть. И этот тип работы с реальностью я пыталась усмотреть в работах именно Чернышевой (но не Алимпиева). Хотя сейчас считаю, что при всем объективном погружении в «серую» реальность работы Чернышевой — в процессе все большего институционального вписывания в международный контекст совриска — формализовались и концептуализировались. И это неизбежно.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМАВ целом причина, по которой я сегодня скептически отношусь к идеям «выхода» из современного искусства (см. об этом у Сухейля Малика), состоит в том, что современное искусство как институт само формировалось как выход из искусства, из эстетики. Другими словами, совриск и есть этот постоянный выход из искусства (то есть из себя самого) и осмысление этого акта постоянного снятия; это форма концептуализации отсутствия, и твоя выставка в MMoMA — которую ты очень верно назвал «выставкой выставки» — очень артикулированно это демонстрирует. Немудрено, что, претендуя на выход из совриска — то есть заявляя о выходе из стратегии «выхода», — мы только и делаем, что оказываемся в массмедиа, шоубизе или госзаказе, дигитальном дизайне — сферах, которые и есть области эстетического сегодня. C другой стороны, современное искусство сегодня как никогда раньше испытывает натиск сфер удовольствия и потребления, так как именно они главным образом переплетены с когнитивным капиталом и воображаемыми утопиями, а также с нарциссическим и эстетизированным производством «себя».

Причина, по которой твоя выставка «Будни распознавателя образов» выделяется из потока выставок, в том, что она исторгает из себя как изобразительное, так и эмпатически-эмоциональное и эстетическое содержание, всего лишь формально опираясь на футурологическо-космологический нарратив, и поэтому становится методом организации отсутствия, пустоты. Без этого метаподхода современное искусство было бы невозможно. Это меня и впечатлило.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМА

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Иван Новиков-Двинский / Предоставлено пресс-службой ММОМАЖиляев: Мне близка позиция воскрешенного Беньямина и Федорова — Давыдова. Они последовательно негативны, но при этом стремятся к деартизации, метапозиции в отношении искусства. Если же мы остаемся внутри искусства, то тогда чуть ли не единственной убедительной линией продолжения Адорно становятся новый нигилизм и ксенопоэтика. Как говорит Эми Айрленд, «приверженность модернистскому проекту суть приверженность будущему, а приверженность будущему суть приверженность нечеловеческому», и если так, то «поэзии следует отказаться от своей претенциозности и просто признать, что вскоре она нас всех уничтожит». Вопрос, который волнует меня, — действительно ли у нас нет альтернатив и все, что не негативное, превращается в сентиментализм, ностальгию или же в новые «пирамиды» вроде колоссальных музеев в форме пятиконечных звезд?

Чухров: Претензию сегодняшней поэзии, современного танца или театра на самодеконструкцию и негативность действительно можно считать антигуманистическим продолжением модернизма; но если в начале XX века это имело идеологическую силу (ибо тогда еще у искусства не было столь радикального и цинического опыта снятия себя, свойственного совриску), то сегодня эти попытки самодеконструкции медиума застревают на играх с морфологией. Это всегда умозрительно, недостаточно концептуально, недостаточно цинично и нигилистично. Поэтому, думаю, Адорно и компания сегодня — уже после опытов современного искусства — должны были бы придумать что-нибудь порадикальнее.

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений Жиляев

Арсений Жиляев. «Будни распознавателя образов», фрагмент экспозиции. 2021© Арсений ЖиляевЧто же касается ненигилистической, квазиавангардной стези производственного искусства, которая описывается, например, в программном тексте Беньямина «Автор как производитель» (1934), то надо учитывать, что этот текст написан под впечатлением ознакомления Беньямина с практиками производственного искусства раннесоветского авангарда, с работами Сергея Третьякова, Бориса Арватова. Применить их в Германии 1930-х было сложно. Однако, мне кажется, так называемое социально ангажированное искусство за последние 50 лет вдоволь задействовало эти аффирмативные социальные практики, в которых и искусство снимается, и социум не отменяется; то есть искусство в подобных практиках снимается не негативно, а ради аффирмативных социально-конструктивистских целей. Анри Лефевр, Ги Дебор и ситуационизм, работа искусства с темой commons репрезентировали эту стезю. Однако я всегда считала, что лексикон авангарда в данном случае был, скорее, формальным интерфейсом; «начинка» же оставалась модернистски-негативной. В условиях капитализма сложно заниматься некапиталистическим социальным конструированием. Это возможно разве что в рамках статьи или выставки, уже гораздо сложнее — в рамках институции. А уж в условиях авторитарной олигархии постсоветских стран это и вовсе невозможно. Не зря в твоей выставке все исторические аллюзии на выставки авангарда намеренно аннулированы.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Молодая Россия

Молодая РоссияВ своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов

9 ноября 20211277 Кино

Кино Общество

ОбществоТрилогия «Записки сумасшедших» завершается историей бывшего партийца Богомолова, который просто хотел отдохнуть (и понять диалектический материализм)

8 ноября 2021156 Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка«Внезапно пошел первый снег, и я успокоился»: дух московской осени в новом клипе рок-мэтров

5 ноября 2021308 Искусство

Искусство Общество

Общество

Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)

3 ноября 2021437 Colta Specials

Colta SpecialsЧетыре молодых поэта из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска помогают сверстникам справляться с травмами, возрастным кризисом и страхами

3 ноября 2021178 Искусство

ИскусствоТибо де Ройтер о Красноярской биеннале, «Очумелой выставке» и сибирско-немецком сотворчестве

3 ноября 2021204 Современная музыка

Современная музыкаКак сохранить деревянную архитектуру Томска средствами современного искусства и экспериментальной музыки

2 ноября 2021220 Академическая музыка

Академическая музыка