Искусство

ИскусствоТяжба о пенсии

Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 20229321 Хосе Мануэль Баллестер. Место для рождения. С оригинала Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». 2012© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»

Хосе Мануэль Баллестер. Место для рождения. С оригинала Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». 2012© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»Как выглядел берег Киферы после торжественного приветствия рожденной из пены морской Венеры? Какими были скалы грота после того, как святые Мадонна и Анна с младенцами покинули их? Задаваясь этими вопросами, испанский художник решает провести эксперимент: не мысленный, а реальный.

В музее «Новый Иерусалим» подмосковной Истры выставлены работы Хосе Мануэля Баллестера. Экспозиция открылась еще в апреле, но посетить ее можно до 29 октября.

Художник родился в Мадриде в 1960 году и начал выставляться в 1990-х, занимаясь скульптурой, живописью и архитектурной фотографией — цифровой и аналоговой. Над серией картин с исчезновениями он начал работать с 2006 года. Именно эта серия «Скрытые пространства», получившая широкую известность в интернете, и дала название выставке в музее «Новый Иерусалим».

При взгляде на картины Баллестера хочется с досадой сказать: «Я что, опять опоздала и все уже разошлись?» «Стирая» с шедевров мировой живописи персонажей, он оставляет лишь пространство, в котором свершались исторические, мифологические и религиозные события. Среди объектов исследования — узнаваемые даже без человеческих фигур полотна да Винчи, Диего Веласкеса, Сандро Боттичелли, Рафаэля Санти, Иеронима Босха, Яна Вермеера. Можно даже поиграть в угадайку: попробовать распознать шедевры еще до того, как приблизишься к поясняющей этикетке с изображением-исходником.

Хосе Мануэль Баллестер. Место для Благовещения — 2. С оригинала Леонардо да Винчи «Благовещение». 2012© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»

Хосе Мануэль Баллестер. Место для Благовещения — 2. С оригинала Леонардо да Винчи «Благовещение». 2012© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»Многие видели работы Баллестера в интернете. Особенно популярны они стали во время пандемии, когда шумные днем и ночью площади и улицы непривычно опустели. Во всем мире люди предпочитали оставаться дома (и сидеть в соцсетях). Как здесь не пошутить, что богини, нимфы и святые с картин тоже, очевидно, пошли по домам.

И что же остается, когда все персонажи уходят? Остается фон: лоно природы, архитектурные детали, комнаты, мебель. И, конечно, пустота. Практически все произведения в итоге выглядят незавершенными. Это естественно: ведь с уходом людей из картин нарушается композиция, снимается динамика, образуются цезуры. А главное, мы много раз видели эти картины — и память нам подсказывает, что в прошлый раз они определенно были более людными.

В «Менинах» без менин по голым стенам гуляет эхо, а в «Саду земных наслаждений» без праведников и грешников слишком тихо: никто не купается, не целуется, не катается на единорогах и коровах, не засовывает ни в кого цветы, лишь повсюду разбросаны поломанные вещи, как после бурной вечеринки. Некоторые картины получились до того неестественно пустыми и сюрреалистичными, что напоминают о живописи де Кирико: на них та же четко выведенная прямая перспектива, фрагменты архитектурных построек и ощущение не воздуха, но вакуума.

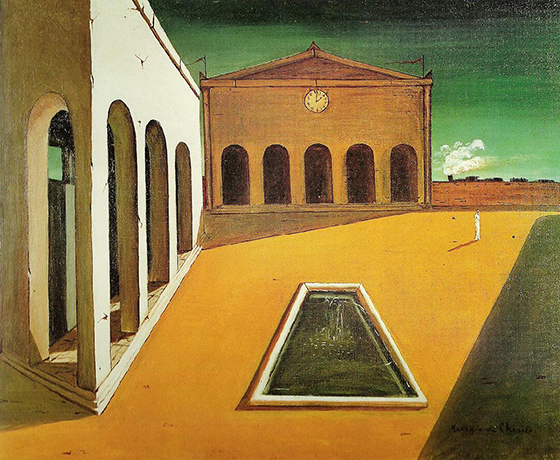

Джорджо де Кирико. Наслаждение поэзии. 1914

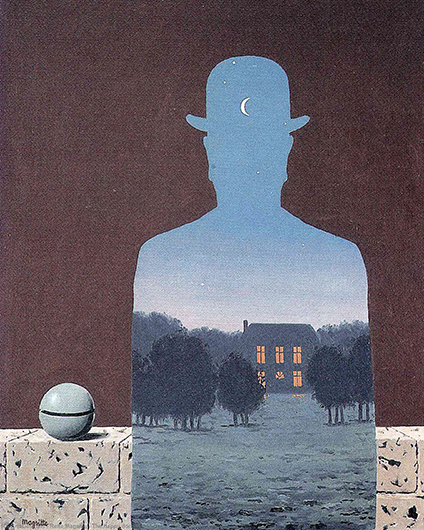

Джорджо де Кирико. Наслаждение поэзии. 1914С уходом свиты Венеры оставшаяся на берегу раковина приобретает значение единственного персонажа картины, как преувеличенные предметы сюрреалиста Магритта. У бельгийца есть ряд картин, пейзажи на которых помещены в форму силуэта джентльмена в шляпе. Получается ситуация, когда человека нет, но есть напоминание о нем — пустота, прорезь в некой стене в форме человеческой фигуры, открывающая вид на океан или лунный сад. В этом случае силуэт работает как след, означающий отсутствие. Не природа сама по себе, а природа, лишенная присутствия человека. Примерно так же работает зримая пустота на картинах Баллестера — как знак отсутствия.

Рене Магритт. Счастливый даритель. 1964

Рене Магритт. Счастливый даритель. 1964Можно задуматься и пофилософствовать, почему пустота стала излюбленным объектом изображения в последние полвека и на уровне сюжета, и на уровне композиционном. Почему так хочется провести этот эксперимент и увидеть пир без гостей, сад без наслаждений, мастерскую без художника? Только ли пандемия? Глобально за этим стоит целое мировоззрение эпохи. Человек одинок, человек мал, человека вообще скоро не станет. Конкретно я одинока, мала, и меня скоро не станет.

Но сам художник не хотел углубляться в онтологию настолько. Его художественный эксперимент граничит с научным — он выявляет композиционные принципы мировых шедевров и предлагает их новое прочтение. Мыслительно искусствоведы и не такое проворачивают с произведениями искусства: увеличивают, режут, зеркалят и рисуют поверх, чтобы выявить оси, ритм, композиционную формулу и еще неизвестно что. Помню своего университетского профессора: он ритуально извинялся перед художественным произведением, переводил его в черно-белый — и после этого рисовал на нем спирали, линии, треугольники, губы, лук, что же там еще было...

Хосе Мануэль Баллестер. Мастерская художника. С оригинала Яна Вермеера «Искусство живописи». 2008© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»

Хосе Мануэль Баллестер. Мастерская художника. С оригинала Яна Вермеера «Искусство живописи». 2008© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»Постинтернет-искусство — не живопись и не требует носителя. Баллестер — художник «старой закалки», его работы напечатаны на холсте, но при этом сохраняются не все тонкости мазков и лессировок. Автор не делает акцент на мастерстве гениев прошлого — его эксперимент заключается в изучении фона, а не живописной поверхности. Уходят не только люди, но и аура, о которой пишет Беньямин, — ощущение уникальности картины, что перед нами. Сухой остаток — место действия, где след выступает знаком отсутствия. Однако увидеть в полном размере искусство, ранее виденное в интернете, до сих пор остается «музейным экспириенсом» во всех смыслах. Зрелище, атмосфера, участие: можно также сделать фото на фоне опустевшей картины, будто ты Венера или инфанта, а детям на мастер-классах предлагают дорисовывать картины по-своему.

Когда выставка открылась, еще продолжалась другая — «Младшие Брейгели и их эпоха». Кураторы протянули нить от нидерландской живописи Нового времени к сегодняшней цифровой, разместив при входе «Место охоты» Баллестера — заснеженный пейзаж по мотивам Питера Брейгеля Старшего. Эта забавная перекличка, кажется, даже не о преемственности, а об апроприации — методе постмодернизма, всеядно присваивающего любые шедевры прошлого: если он не подвергает их переоценке, как модернизм, то, по крайней мере, расставляет свои акценты.

Хосе Мануэль Баллестер. Вариация на тему Малевича — 1. 2017© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»

Хосе Мануэль Баллестер. Вариация на тему Малевича — 1. 2017© Предоставлено пресс-службой музея «Новый Иерусалим»Для выставки в России Баллестер предоставил четыре работы из еще одного большого цикла — «Вариации на тему Малевича». Автор исходит не из посыла, что супрематическая живопись себя исчерпала, а из идеи, что повторение за мастером дает возможность понять ход его мысли и интенцию. Так импрессионисты учились, копируя живопись Лувра, а в Санкт-Петербурге во второй половине XX века организовалась Эрмитажная школа Григория Длугача [1], участники которой создавали «аналитические копии» полотен западных мэтров с целью выявления их скрытой геометрии.

«Через систему взаимоотношений между формами, составляющими композицию, мы можем наблюдать, как различные напряжения, притяжения или отталкивания происходят от их расположения в пространстве, раскрывая тем самым типичную для Малевича игру магнетизма формальных, хроматических, пространственных и тональных качеств», — читаем мы в авторской аннотации к проекту. Любопытно, что сказал бы о желании актуализировать и заново интерпретировать его творчество спустя сто лет сам «пророк нового искусства», который не желал смотреть назад, на «бабушкин старый лифчик» мирового художественного наследия, видел искусство непрерывной эволюционной прямой и активно призывал художников двигаться только вперед, не оборачиваясь.

Можно вспомнить еще цитату из литературного наследия Казимира Севериновича, которая создает еще одну связку между супрематическим проектом Баллестера и его серией с исчезновениями: «Композицию тоже нельзя считать за творчество, ибо распределение фигур в большинстве случаев зависит от сюжета: шествие короля, суд и т.п. Король и судья уже определяют на холсте места лицам второстепенного значения» [2]. Проверить эти слова можно на практике — теперь, когда Баллестер «стер» с картин действующих лиц, мы можем переставлять на них фигуры или располагать новые, чем и занимаются дети на мастер-классах в музее. Видимо, чтобы решиться на такие смелые манипуляции, нужно быть либо ребенком, либо художником.

Проект Хосе Мануэля Баллестера можно воспринять как шутку, мем или творческую находку, актуальную в условиях пандемии. Можно увидеть его художником-постмодернистом, который апроприирует мировую художественную культуру, совершая над ней очередные манипуляции. Но можно попробовать отнестись к его подходу как к инструменту, с которым стоит работать и дальше: и художникам, и исследователям, и зрителям. Тем более что автор показал: его метод применим даже к беспредметному искусству.

[1] О.Ю. Кошкина. «Эрмитажная школа» Г.Я. Длугача: творчество как подстрочное толкование живописи старых мастеров // Три века поисков и достижений. Отечественное искусство XVIII–XX веков. — М.: БуксМАрт, 2020. С. 16–19.

[2] К. Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму // Черный квадрат. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. С. 19.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 20229321 Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Искусство

ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 20228825 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая Россия Театр

Театр Кино

Кино Современная музыка

Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 20229389