Современная музыка

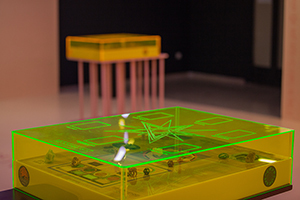

Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»

Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы

25 ноября 20211553 © Colta.ru

© Colta.ruСовременная отечественная литературная критика находится в странном положении. Ее все время кто-нибудь отрицает. Тонкожурнальным обозревателям кажется, что толстожурнальная критика скучна и устарела, потому что ее никто не читает. Толстожурнальные их коллеги в долгу не остаются и, борясь за чистоту жанра, лишают почетного статуса критика коллег из более периодических или менее толстых изданий — за их легковесность и прагматизм. А интернетные люди вообще уверены, что критика в ее нынешнем виде — это такой атавизм, который постепенно сам рассосется под напором рецензионной активности рядового читателя. Тем более что соцопросы показывают: критика отнюдь не является определяющей для читательского выбора инстанцией. Авторитетные близкие, медийные лица — да. Но не критики. Глянцевые ли, газетные ли обозреватели, их ли толстожурнальные коллеги — тут все примерно в одинаковом положении.

Одинаково неопределенном и непонятном. Потому что если главной функцией критики считать отбор годных текстов и влияние на мнение потребителей книжной продукции, то в ее исторически сложившемся виде это институт избыточный и, как бы сказали наши чиновники, «неэффективный». Зачем писать длинный и вообще какой-либо текст, если достаточно указующего жеста, осуществленного медийным лицом, — и книга становится бестселлером?

Для того чтобы обосновать необходимость критики в мире горизонтальных сетевых связей и интернета, нужны какие-то иные, не вполне утилитарные основания. Впрочем, об основаниях в подобных спорах речь обычно не идет. Одним достаточно того, что они «статусны», другим — того, что они «исторически укоренены». Но и те, и другие, как кажется, не проговаривают главного: в современной информационной и культурной ситуации институт литературной критики нужен для другого и работает иначе, чем им хочется и кажется.

Надо заметить, что избыточность по отношению к любому утилитарному определению — это вообще фундаментальная характеристика культурных институтов. Потому что главная функция культуры — вовсе не обслуживание государственной идеологии или потребительского рынка, а производство и оборот смыслов. Банальность? Да, пожалуй. Но в обстоятельствах, когда так велик запрос на «эффективность», такие вещи кажется уместным вновь и вновь — и при каждом удобном случае — проговаривать вслух.

Значит, роль критики — это вовсе не рост продаж и не формирование читательского мнения. Читатель, как ни странно, тут вообще ни при чем. Критика — вовсе не медиатор между автором и читателем, как это почему-то до сих пор принято думать. Критика — явление внутрилитературное, шире — внутрикультурное. Ее задача — встраивание уже-приобретенного и уже-прочитанного в процесс смыслопроизводства. Книга, которую все купили и прочли, но о которой никто ничего не написал, безусловно, становится значимым фактом, но значимым не для литературы, а для книжного бизнеса. Чтобы стать «литературным фактом», такая книга должна выйти из зоны непроговариваемого. Нужно, чтобы пришел критик и вербализовал те смыслы, которые она обретает по мере обращения в социуме, или — сам наделил ее значением, вбросил во внутрикультурный, внутрилитературный общий разговор, концептуализировал, облек в слова.

Тексты, в которых эта процедура смыслонаделения производится, я предлагаю считать собственно литературной критикой, независимо от места их размещения. Критика — рефлективный аппарат литературы. И неважно, насколько широк круг людей, для которых релевантна эта рефлексия. И неважно даже, сразу ли прочли тот или иной текст и сколько он собрал «лайков» в социальных сетях. Такой текст работает совершенно иначе. Сказанное поступает в виртуальную «копилку интерпретаций» и в какой-то момент актуализируется.

А как же история критики, которая вся — от Белинского до Немзера, от Полевого до Данилкина — сводится к созданию и разрушению репутаций, к внушению именно публике разных идей относительно значимости текста или, напротив, его совершенной бесполезности? Что же это такое, как не смыслопроизводство?

А как же быть с тем фактом, что от критиков прошлого остаются только имя и — уже их собственная — репутация, тогда как о том, что там они написали, помнят лишь специалисты? Как бы полагается, чтобы критик был накрепко связан с текущим и «бренным», с литературным сиюминутным, был «приводным ремнем» и «расходным материалом» литпроцесса. Что остается от критика после его (профессиональной) смерти? Тексты? Нет, образ (неистовый взгляд, круглые очки, долги, скандалы, серый пиджак, густые усы — или совсем ничего). На худой конец — мемуары. Что такое критик — без публики? Критик и читатель — они же близнецы-братья. Разве не так? Да, так было.

Литературы как чего-то данного и определенного больше нет.

Наша старая толстожурнальная школа — именно «школа», поскольку у нее помимо отцов-основателей, большинство из которых когда-то входили в Академию русской современной словесности, есть и продолжатели в молодом поколении, к каковым можно причислить весь «ПоПуГан» (литературно-критическая группа Елены Погорелой, Валерии Пустовой и Алисы Ганиевой. — Ред.), — так и определяет критику, опираясь на неустранимые из национального «культурного бессознательного» матрицы. Старая школа «делает жизнь» с Белинского, понимая под критикой — да, смыслопроизводство, но только определенного типа. Представители ее либерального крыла, проявляя толерантность по части идей (каждый, конечно же, имеет право на мнение, каким бы парадоксальным оно ни было), оказываются пуристами, когда речь идет о «форме» выражения этих идей. Они борются за чистоту дискурса (в скобках замечу — и формата, и жанра). И тем самым, быть может, подогревают пыл «утилитаристов», ибо создают систему, внутрь которой заложено некое фундаментальное противоречие.

Вот показательный и относительно недавний пример. Сергей Чупринин возобновил свой, начатый еще в конце восьмидесятых, проект «Критика — это критики» и написал несколько «репутационных» очерков о ныне действующих участниках литературно-критической сцены.

В частности, расположив персонажей парами, он со(противо)поставил Льва Данилкина и Илью Кукулина. Очерк о Данилкине он назвал поощрительно — «Мыслящая единица», а очерк о Кукулине, напротив, уничижительно — «Миноритарий».

Одним из параметров противопоставления была как раз вот эта стилистическая составляющая. Так что же не устраивает мэтра нашей критики у «миноритария» Кукулина?

Чупринин пишет:

«В сравнении с соседями по профессии Илья Кукулин пишет не так чтобы очень: вяловато, тяжеловесно, а бывает, что и просто занудно. Ни тебе яркой эвристической метафоры, ни игры с интонацией, ни остроумно выстроенных литературно-критических сюжетов.

Erste Kolonne marschiert… Zweite Kolonne marschiert...

Считается, что это научный стиль, филологическая, мол, критика.

Ну, не знаю, не знаю…

Читывали мы и у вполне себе филологов, причем не только у отцов формального метода, тексты поярче.

Впрочем, Кукулин тоже, кажется, умеет поярче — но только когда выступает не как журнальный критик, а как сетевой рецензент и обозреватель, колумнист. Посмотрите, например, его работы в архиве безвременно усопшего электронного ресурса OpenSpace: тут тебе и слог пружинист, и шутки едки, и заголовочки на загляденье: “Шарашкина контора”, “Следим за руками”, “С зашитым ртом”, “Во глубине потайных карманов”… И вообще — “Мы все в ответе за козла”.

Зато стоит ему вернуться на “бумагу”, хоть в “Новое литературное обозрение”, где он печатается чаще всего, хоть в “Дружбу народов”, “Новый мир”, “Знамя”, где он появляется тоже, как сразу же начинается: “Авторы, склонные к решению подобных задач, стремились воссоздать меняющееся, имеющее свой путь развития переживание непредсказуемых и многоуровневых связей явлений и событий мира. Такая апелляция к сложным и многозначным связям среди “монтажа образов” была не у всех представителей этого круга” (“НЛО”, 2003, № 59).

Уф!.. Так вязко не пишут, пожалуй, уже и в ученых записках Урюпинского, если есть такой, педагогического университета.

И возникает вопрос: зачем?

Ради какой цели критик с неплохими вроде бы задатками полемиста, умеющий, когда захочет, устанавливать контакт с ни в чем не повинным “широким” читателем, превращает свои журнальные статьи в нечто, может быть, и толковое, но заведомо неудобочитаемое?

Ради того, я догадываюсь, чтобы еще и этим — преднамеренно затрудненным и оскучненным, демонстративно неартистичным слогом — выделиться из ряда статусных (назовем их толстожурнальными) критиков современной литературы».

Итак, с Чуприниным у Кукулина, похоже, именно стилистические расхождения. Именно аналитический, незанимательный, терминологически насыщенный стиль кукулинского письма, а не его содержание раздражает Чупринина, который цитирует Кукулина в том числе и по «Знамени», в котором он — главный редактор. Однако, пытаясь объяснить этот, как ему кажется, намеренно, искусственно усложненный стиль, Чупринин меняет местами причину и следствие. Нет, Кукулину вовсе не приходится специально ломать себя, свой язык, чтобы показать свою разность с окружающей речевой и идеологической средой.

Все ровно наоборот. Кукулин пишет так не для того чтобы, а потому что. Потому что исходная для него, но, быть может, еще не до конца отрефлектированная им модель литературы предполагает иную задачу и иное устройство литературно-критического высказывания, чем то, где уместны весь тот риторический антураж, все те яркие метафоры, ловко скроенные сюжеты и прочие «литературные» приемы, о которых пишет Чупринин.

Сам Кукулин, рассматривая прежде всего «социальный» аспект поколенческого противостояния (например, в статье «Конспект о критиках», цитируемой Чуприниным), считает, что расхождение проходит по линии «советское-несоветское». Чупринин же и кукулинскую стилистику интерпретирует в том же ключе: «он специально пишет так скучно и запутанно, чтобы не писать по-советски», так сказать, отстроиться.

Позволю себе не согласиться ни с тем, ни с другим мнением. На мой взгляд, причина расхождения между Кукулиным и Чуприниным — глубже, чем кажется им обоим. Эта «лихость стиля», которую отказывается имитировать Кукулин в своих «толстожурнальных», то есть собственно критических, статьях и которую так ценит Чупринин, — вовсе не советское наследие. Это рефлексы той почтенной «белинской» модели, которая предполагает, что есть некий вообще-«читатель», носитель общественного «мнения», единый книжный рынок, единая и единственная литература, про которую мы точно знаем, что она такое, и которая является главной и единственной идеологической инстанцией. Отсюда и «просветительская установка», и риторика влияния, которая рассматривается как особая профессиональная добродетель, как вовсе не стилистическая, а моральная категория. Такая критика не то чтобы боится сложности, длиннот и темнот, но ощущает их как чужеродные и враждебные своей основной миссии. Как своеобразную провокацию. Интеллектуальное лукавство.

Это не «советское», а «классическое». Классическая модель литературной критики с литературоцентризмом в качестве своей основной предпосылки.

Современная же критика отстраивает свои границы в ситуации резкой маргинализации своего предмета. Что как раз и означает, что литература давно уже — вовсе не тот единственный «агент» всех возможных идеологических влияний, единственная «трибуна», с которой интеллигенция обращается к «народу», а, во-первых, одна из многообразных (среди других, конкурирующих) форм интеллектуального досуга, а уж во-вторых — один из способов (для тех, кто именно такой способ предпочитает) трансляции идей и идеологий. Ничего сакрального, ничего, что бы автоматически облекало критика властью, пригоняло ему толпы благодарно внимающих, ищущих «истины» и «вразумления» читателей, — ничего этого больше нет.

Для привлечения аудитории есть методы гораздо более эффективные, чем литературная критика, как уже было сказано. В «классической» же модели, которой и следует толстожурнальная школа, у критики есть безусловная и неоспоримая, очевидная «миссия». Критик выстраивает свой способ речи (дискурс), как бы «имплантируя» себе, включая в себя сознание читателя, «среднего», «массового», «простого» и «любимого». И дело не в том, что это читательское сознание — «примитивное» или тем более «советское». В классической модели критик становится носителем гуссерлианской «естественной установки», согласно которой все существующее существует вне нас, само по себе, естественно. Вот и литература при этом взгляде — да, есть нечто заранее данное и «естественное». Мы можем легко сказать, что есть «поистине» литература, а что литературой не является. И нет нужды задумываться, откуда мы это знаем. Ведь и «вкус» тогда есть нечто абсолютное, понятное, сущностно определенное. Можно назвать книгу критических работ «Дело вкуса» (ибо критика в «классическом» смысле есть именно «дело вкуса») и считать, что дело в шляпе, все и так понятно. И совершенно не нужно задумываться о том, что такое вкус. Классическая критика везде ищет подлинного, сущностного, того, что «останется» (будто это «останется» что-нибудь объясняет). Она дает вещам имена, она угадывает литературное будущее и транслирует эти догадки, ни минуты не задумываясь о том, кто она, что она и откуда взялась. Но иначе и нельзя — практическая жизнь, жизнь «читателей», этого требует. Естественная установка помогает строить и жить, но очень мешает мыслить. Ведь мыслим мы всегда, «выходя за», рефлектируя границы и условия собственного мышления.

Читателя, который имплантирован в классическую модель литературной критики, больше нет. Потому что и литературы как чего-то данного и определенного больше нет. Открывая новое произведение и начиная думать о нем, мы теперь должны спрашивать себя не «что это и что я могу сказать об этом», а «как возможно это», задаваться вопросом, почему, в силу каких причин и каким образом литература существует «здесь и теперь». И это будет всегда новое и заново определяемое «здесь и теперь».

Для такого собирания-деконструкции недостаточно обыденного языка. Для этого нужен аппарат, который позволяет выйти за пределы опыта. То есть термины и категории. Вот их-то и боится больше всего классическая критика. Кажется, что они избыточны, что они бессмысленны — как бессмысленно для человека все, что разрушает уют его знакомого мира.

Именно отношение к «естественной установке», а не место размещения текстов и даже не поколенческая принадлежность определяет демаркационную линию между направлениями в современной литературной критике. В этом смысле и «глянцевый» Лев Данилкин — вполне себе критик классической формации, а Игорь Гулин, пишущий для «Коммерсанта», напротив, абсолютно выламывается из «традиции».

Ту модель критики, которую разрабатывает Илья Кукулин, принято в литературной печати называть «филологической». С этим можно согласиться, если филологию понимать расширительно, в духе «НЛО». Но, как кажется мне, речь идет о чем-то большем. Речь должна идти о новой, «неклассической» модели критики. Как существует «неклассическая» физика или неклассическая парадигма в философии.

Цель неклассической критики — не трансляция, а анализ, не воздействие, а рефлексия, точнее, саморефлексия, постоянное собирание — всякой раз заново — литературы и поиск для нее новых — философских (как это реализуется в текстах Михаила Ямпольского о современной поэзии или в эссеистике Александра Скидана), социологических (как у Бориса Дубина), онтологических или, раз уж на то пошло, филологических (тексты Данилы Давыдова — чистый пример такой филологической, классификаторской критики) — оснований.

Критик становится чем-то вроде летчика-испытателя самых невероятных, самых экспериментальных, небывалых летательных аппаратов. Такой пилот знает, почему и как работает машина. Это пилот-инженер, пилот-аналитик. Он совершает не всегда понятные с земли виражи. И не работает на публику.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы

25 ноября 20211553 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта

24 ноября 20211883 Общество

ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации

24 ноября 2021264 Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа

22 ноября 2021184 Общество

ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова

22 ноября 2021332 Молодая Россия

Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина

22 ноября 20211574 Colta Specials

Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем

22 ноября 2021196 Искусство

Искусство She is an expert

She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала

19 ноября 2021260