Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

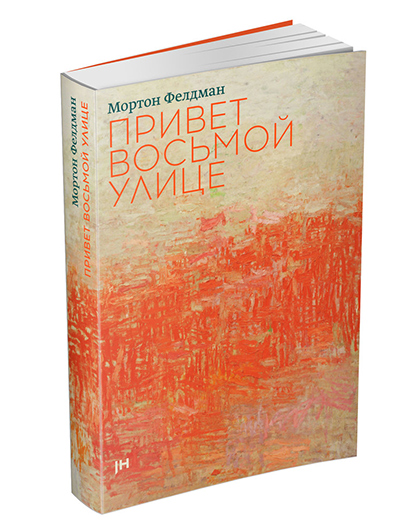

Мортон Фелдман

Мортон Фелдман«Привет Восьмой улице» — книга культовая, разошедшаяся в художественном мире на цитаты, анекдоты, эпиграфы. В нее вошли избранные тексты композитора Мортона Фелдмана (1926–1987): воспоминания, эссе, рецензии, комментарии к собственным сочинениям, пластинкам и концертам, лекции — лучшая часть его критического наследия 1958–1986 годов, подготовленная и опубликованная художественным критиком Бернардом Фридманом (Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman. — Cambridge (MA): Exact Change, 2000).

Участник Нью-Йоркской школы, объединившей послевоенный американский авангард, Мортон Фелдман в своей остроумной и парадоксальной манере пишет о Джоне Кейдже и Филипе Гастоне, Марке Ротко и Фрэнке О'Харе, Джексоне Поллоке и Крисчене Вулфе, Виллеме де Кунинге и Эрле Брауне, о звуке и шуме, цвете и свете, времени и ритме, о турецких коврах и Мондриане, о Пьеро делла Франческа и Шенберге.

Книга Фелдмана только что вышла в петербургском Издательстве Яромира Хладика. Перевод Александра Рябина.

Текст публикуется в редакции источника.

Недавно я услышал новость из Европы о том, что Булез перенимает «технику случая» Джона Кейджа и отчасти мою. Подобно Матье, он хочет показать нам, «братцам Катценяммер» [2], как амбициозный француз может это сделать по-настоящему. До Москвы Наполеон легко дошел. Любопытно посмотреть, как Булез вернется домой в Дармштадт.

У Булеза нет ни изящества, ни телесности. Его звук состоит из миллиона жестов, сплошь устремленных ввысь (разумеется, не в небеса) — этюд, карикатура на наше время, оммаж Арто и Францу Листу.

Как бы то ни было, он великолепный академист, именно благодаря его успеху мы сможем чаще слышать музыку Вареза, Джона Кейджа, Крисчена Вулфа и мою.

Когда слышишь то, что сочиняешь, — и я имею в виду не только музыку на бумаге, — как можно не соблазниться чувственностью музыкального звука? Печально, что в погоне за этой чувственностью выясняется, что мир музыки не круглый, и когда этот мир исчезает, остается лишь дьявольская бескрайность.

Шум — нечто другое. Он не путешествует по далеким морям опыта. Он врезается, как гранит в гранит. Он телесен, он волнует — стоит организовать его, и он приобретает силу воздействия и величие Бетховена.

Здесь борются чувственность, то есть изящество, и то новое, чего легче достичь, — возбуждение.

У вас нет представления о том, насколько академична музыка, даже самая возвышенная. Академично для меня то, что просчитано. Случай — самый академичный из всех известных приемов, ибо он тут же определяет себя как метод. И, поверьте, бросок костей может возбудить игрока, но никак не крупье.

Действительно ли шум так легко достижим? Шум — это слово, слуховой образ которого слишком легко ускользает. С одной стороны, звук понятен тем, что вызывает чувство, хотя само по себе чувство может быть непонятным и завести далеко. Но именно шум мы действительно понимаем. Только шума мы желаем втайне, поскольку величайшая истина обычно скрывается за величайшим сопротивлением.

Звук — это наши сны о музыке. Шум — сны музыки о нас. Те моменты, когда контроль потерян, и звук подобно кристаллу формирует собственные грани, и вдруг, в одно мгновение, не остается ни звука, ни тона, ни чувства, ничего, кроме важности нашего первого вздоха, — такова музыка Вареза. Он один дал нам это изящество, эту телесную реальность, это впечатление, что музыка сама пишет о человеке, а не сочиняется им.

© Издательство Яромира Хладика

© Издательство Яромира ХладикаМои первые воспоминания о музыке — мне было не больше пяти — мать держит мой палец и играет им «Эли, Эли» [4] на фортепиано. Как почти у каждого, мои первые учителя были очень плохи. В двенадцать лет мне, тем не менее, повезло попасть в обучение к мадам Мавриной-Пресс, русской аристократке, которая после революции зарабатывала на жизнь уроками фортепиано и играла в трио со своим мужем и деверем. Они были весьма известны в те дни. Именно она, не будучи излишне требовательной, привила мне скорее живую музыкальность, а не музыкальное мастерство.

Сейчас я понимаю, что образ мадам Пресс, непрофессионала со всеми способностями и блеском «профи», — этот ее «дилетантизм», — навсегда остался со мной. Она была близким другом Скрябиных, поэтому я играл Скрябина. Она училась у Бузони, и поэтому я играл его транскрипции Баха и тратил больше времени на его примечания, а не на игру.

Годы шли, ничего не менялось, я плыл по течению — так же, как в начале этого текста. Я сочинял пьески в духе Скрябина, перестал выполнять и без того небольшие домашние задания, в итоге расстался со своей учительницей и в пятнадцать стал учеником Уоллингфорда Риггера, который был так же нетребователен ко мне.

По-видимому, я все-таки втайне хотел избавиться от этого мечтательного отношения к музыке и стать «музыкантом», поскольку в восемнадцать лет оказался у Штефана Вольпе. Но мы только и делали, что спорили о музыке, и я чувствовал, что ничему не учусь. Однажды я перестал платить ему. На это мне ничего не было сказано. Я продолжал приходить, мы продолжали спорить — и всё еще спорим восемнадцать лет спустя.

С Джоном Кейджем я познакомился в Карнеги-холле, когда Митропулос дирижировал Симфонией Веберна. Думаю, это была зима 1949/1950 года, и мне только что исполнилось двадцать четыре. Реакция публики была такой враждебной и такой обескураживающей, что я ушел сразу же после Симфонии. Я старался по мере сил прийти в себя в пустом вестибюле, когда вышел Джон. Я узнал его, хотя мы никогда прежде не встречались, подошел к нему и, словно мы были знакомы сто лет, спросил: «Разве это не прекрасно?» Спустя мгновение мы оживленно беседовали о том, как чудесно эта вещь звучала в таком большом зале. Мы тут же договорились, что я приду к нему в гости.

В то время Джон жил на верхнем этаже дома на Гранд-стрит, с окнами, выходящими на Ист-Ривер. Это был потрясающий вид, четыре комнаты были переделаны в две. Простор Ист-Ривер, всего несколько цветов в горшках, длинный низкий мраморный стол и множество скульптур Липпольда вдоль стены (он жил в соседней комнате).

Я задерживаюсь на воспоминаниях о том, как жил Джон, потому что именно в этой комнате я нашел такое понимание и столь оригинальную поддержку, с какими прежде не сталкивался. Здесь же я встретил Филипа Гастона, который потом стал моим ближайшим другом и без которого моя жизнь в искусстве была бы совершенно иной.

В тот раз я принес Джону струнный квартет. Он долго смотрел в ноты, а затем спросил: «Как ты это сделал?» Я подумал о постоянных ссорах с Вольпе и о том, как буквально неделю назад, показывая свое сочинение Милтону Бэббиту, так глубокомысленно отвечал на его вопросы, что он сказал: «Мортон, я не понял ни слова из того, что ты говоришь». Поэтому я едва слышно ответил Джону: «Я не знаю, как».

Реакция была поразительной. Джон подпрыгнул, издал какой-то обезьяний визг и завопил: «Разве это не восхитительно! Разве это не чудесно! Это так красиво, а он не знает, как он это сделал!» Откровенно говоря, я задумываюсь иногда, какой стала бы моя музыка, если бы Джон не придал мне тогда уверенности в моих инстинктах.

Через пару месяцев я и сам перебрался в этот волшебный дом — только мне достался второй этаж и всего лишь проблеск Ист-Ривер. Я тогда прекрасно понимал, как это было символично.

Бывая у Вольпе, я подружился с Дэвидом Тюдором. Я представил его Джону. Вскоре появился Крисчен Вулф, затем Эрл Браун, который познакомился с Джоном во время его гастролей по Среднему Западу и решил начать новую жизнь в Нью-Йорке, чтобы быть рядом с новой музыкой.

С Джоном мы мало говорили о музыке. Всё менялось слишком быстро, так что мы даже поговорить об этом не успевали. Но было очень много разговоров о живописи. В шесть часов вечера мы с Джоном обычно шли в бар «Кедр» и вели там разговоры с друзьями-художниками до трех утра, когда бар закрывался. Я без преувеличения могу сказать, что в течение пяти лет мы поступали так каждый день.

Новая живопись возбудила во мне жажду звукового мира, более непосредственного, более ощутимого, чем всё, что было прежде. Элементы этого встречались у Вареза. Но он был слишком «Варез». Проблески этого ощущались у Веберна. Но его творчество было слишком сковано дисциплиной двенадцатитоновой системы. Новая структура требовала большей сосредоточенности, чем статичная фотография, в которую, как мне кажется, превратилась точная нотация.

«Проекция II» («Projection II») для флейты, трубы, скрипки и виолончели — одна из ранних табличных партитур [5] — была моим первым опытом воплощения этой новой мысли. Моим желанием было не «сочинить», но спроецировать звуки на время, освободить их от композиционной риторики, для которой здесь не было места. Чтобы не связывать исполнителя (то есть себя) с памятью (отношениями), и поскольку звуки больше не имели внутренней символической формы, я допустил неопределенность в отношении высоты звуков. В «Проекциях» были заданы только регистр (высокий, средний и низкий), продолжительность звучания и динамика (всегда тихо). Позднее в том же году (1951) я написал для оркестра «Пересечение I» («Intersection I») и «Маргинальное пересечение» («Marginal Intersection»). Обе табличные партитуры содержали только указания регистра, в котором должны звучать инструменты в заданной временнуй структуре. Вступления внутри этой структуры, как и высота звуков, и динамика, свободно выбирались исполнителем.

После нескольких лет сочинения графической музыки я обнаружил ее самый большой изъян. Я давал свободу не только звуку — я также освобождал исполнителя. Я никогда не думал о графической музыке как об искусстве импровизации, но скорее как о целиком абстрактном звуковом приключении. Это осознание было важным, поскольку сейчас я понимаю, что если исполнители звучали плохо, это было связано не столько с погрешностями их вкуса, сколько с тем, что я всё еще мыслил пассажами и непрерывностями, и потому их присутствие все равно ощущалось.

Между 1953 и 1958 годами таблицы были заброшены. Я чувствовал, что даже при неточности средств результат должен быть кристально ясным. Мне не хватало этого ощущения ясности, чтобы продолжать. Я надеялся найти ее в точной нотации, то есть в «Расширениях для трех фортепиано» («Extensions for Three Pianos») и прочем. Но точность нотации также не сработала. Она была слишком одномерной. Как картина, в которой непременно есть горизонт. Работая точно, всегда необходимо породить движение — здесь по-прежнему не хватало пластичности. Я вернулся к табличной нотации в двух оркестровых сочинениях — «Atlantis» (1959) и «…Из “Последних пьес”» («…Out of “Last Pieces”», 1961), используя более вертикальную структуру, в которой сольные пассажи были бы сведены к минимуму.

Это ведет нас к «Длительностям» («Durations») — серии из пяти инструментальных пьес, четыре из которых были недавно записаны на студии Time Records. В «Пьесе для четырех фортепиано» и других подобных все исполнители играют по одной партии — получается нечто похожее на серию ревербераций из одного и того же звукового источника. В «Длительностях» я прихожу к еще более сложному стилю, позволяющему всем инструментам жить своей индивидуальной жизнью в индивидуальном звуковом мире.

В каждой пьесе инструменты вступают вместе, а дальше свободны выбирать собственные длительности в рамках заданного общего темпа. Сами звуки указаны.

Все пьесы, хотя и выглядят сходно на бумаге, были задуманы совершенно разными. В «Длительностях I» совместное звучание именно этих инструментов потребовало подробно выписанного калейдоскопа звуков. Чтобы достичь этого, я написал каждый голос отдельно, выбирая интервалы, которые как будто стирают или отменяют каждый предыдущий звук, как только мы слышим следующий. В «Длительностях» с тубой вес трех использованных инструментов заставил меня относиться к ним как к одному. Я написал все звуки одновременно, зная, что ни один из инструментов не будет сильно отставать или опережать остальные. Истончая и уплотняя звуки, я сохранил цельность образа. В «Длительностях IV» была комбинация того и другого. Здесь я был чуть более точным — дал указания по метроному. Я также позволил инструментам проявить свой индивидуальный цвет более отчетливо, чем в других пьесах.

Художник, вероятно, согласится, что, независимо от его желаний, цвет хочет быть определенного размера. Он может полагаться на иллюзионистские свойства цвета, чтобы соединить его, скажем, с рисунком или иными средствами разграничения; или он может просто позволить цвету «быть». В последние годы мы поняли, что и звук имеет склонность предлагать свои собственные пропорции. Развивая эту мысль, мы обнаруживаем, что если мы хотим, чтобы звук «был», необходимо отбросить желание разграничивать его. На самом деле, вскоре выясняется, что все элементы разграничения предсуществуют в самом звуке.

∗ ∗ ∗

Когда звук понимается как серия горизонтальных событий, все его свойства должны быть извлечены, чтобы сделать его податливым для горизонтального мышления. Сегодня способы извлечения этих свойств для многих стали процессом композиции. Чтобы прояснить сложность такого тесного временнуго порядка, можно сказать, что разграничению стало уделяться основное внимание в сочинении. В известном смысле про сочинение, созданное по такому методу, можно сказать, что в нем нет «звука». Мы слышим скорее копию звука, и, успешно исполненная, она пугает нас, как любая из фигур в знаменитом музее мадам Тюссо.

∗ ∗ ∗

Крисчен Вулф однажды заметил, что в итоге всё становится мелодией. Это так. Время распутывает сложность. В итоге нам остается одномерность — циферблат часов, а не их внутренний механизм. Время в отношении к звуку похоже на солнечные часы, чья загадочная стрелка совершенно незаметно движется по своему пути. Но если звук по своей природе и есть почти природа, давайте тогда понаблюдаем за нашими солнечными часами в те моменты, когда солнца больше нет, но света достаточно. Парадоксально, но именно в этот момент время менее неуловимо. Все тени ушли, оставив нам видавший виды предмет. Тогда-то время меньше всего замечается как движение и больше всего воспринимается как образ. В первом случае наше время-звук находится под пристальным вниманием отмеренного света, чтобы вскоре стать застывшим взглядом мелодии. Во втором — время застыло внутри звука. Движение всё еще есть — но оно теперь не более чем дыхание самого звука.

∗ ∗ ∗

Ошибка заключается в попытке рассматривать чье-то произведение так, как это делал Пастернак, когда писал о своей любви к «живой сути исторической символики» [7]. Это объясняет своеобразный тон его сочинений, тон человека, колеблющегося между лучшими из всех возможных альтернатив.

∗ ∗ ∗

Для Филипа Гастона искусство в своем истоке синонимично скорее всемогущей динамике природы, нежели рукодельной человеческой истории, замаскированной под природу. Его волнует не то, как соотнести человека с искусством, но как соотнести искусство с человеком. В таком случае искусство вместе с Гастоном обречено на упадок. Подобно древнему талмудисту, он тщится найти в своем сознании причину его беспрестанного краха.

∗ ∗ ∗

Искусство в отношении к жизни не более чем вывернутая наизнанку перчатка. Вроде бы у нее те же форма и очертания, но ее невозможно использовать в тех же целях. Искусство ничего не говорит о жизни, как жизнь ничего не говорит об искусстве.

Чтобы понять интеллектуальную атмосферу, в которой возникла «музыка случая», нужно знать кое-что о ренессансе живописи, случившемся в начале 1950-х в Нью-Йорке. Это была своеобразная атмосфера фронтира, в которой царила невероятная свобода действия, laissez faire. Люди работали и разговаривали с безрассудством одержимых золотой лихорадкой, и у каждого был вотум доверия. Это возбуждение, этот социальный феномен до сих пор оказывает влияние на бульшую часть того, что создается в живописи и музыке. Это было связано с ощущением широчайших возможностей, подогретым тем необъяснимым инстинктом, который Джон Кейдж называл «Real McCoy» [9].

Я вступил в этот мир зимой 1950 года, и Кейдж был моим проводником. В его кругу были не только музыканты, но и художники, скульпторы и поэты того времени. Мне было чуть за двадцать, и я мало кого знал в других художественных кругах. Меня крайне удивило, что человек может знать стольких людей и при этом неподдельно интересоваться ими.

Мы, казалось бы, не расставались, но при этом сделано было невероятно много. И я стал понимать (слишком быстро), что «идеи» мало чего стоят. На самом деле именно «идеями», которые Стравинский обаятельно называл «швами» в своих сочинениях, для меня уже тогда была испорчена бульшая часть музыки. То, что я начал искать, и то, что вскоре нашел, — было едва намеченным контуром процесса, лишь смутно определяемым действием: на нелинованной бумаге пишется свободней.

В тот же год, когда я встретил Кейджа, появился Крисчен Вулф. Ему было шестнадцать — Орфей в теннисках. Сын Курта Вольфа, очень крупного европейского издателя (он первым опубликовал Кафку, еще при его жизни), Крисчен вырос в насыщенной интеллектуальной атмосфере. Как Пастернак, Вирджиния Вулф и многие другие творческие личности, выросшие в подобной атмосфере, он чувствовал себя уверенно на той территории, которую иные находили неуютно абстрактной. Первые сочинения Крисчена Вулфа, его развитие, его находки постоянно занимали мои мысли. Поскольку он еще очень молод и ведет замкнутый образ жизни, он известен меньше Кейджа, Эрла Брауна или меня. Человек, однажды посетивший Диего Риверу, удивился, обнаружив работы Миро, Арпа и других абстрактных художников в доме величайшего соцреалиста Мексики. Ривера ответил: «Эти картины для меня». То же самое я думаю о музыке Крисчена Вулфа.

Сочинения Вареза были (и остаются) чрезвычайно важны для меня. Возможно, потому что его музыка, в отличие от Веберна или Булеза, не имеет характера замкнутого «объекта». Композиторский инструментарий Вареза, кажется, удовлетворяет лишь тому, что он сам называет «организованным звуком». Такой эмпирический подход усиливает качество ex cathedra [10] его музыки. Штокхаузен применяет это в «Momente» [11]: эти быстрые решения, которые связаны практически личными отношениями, неизбежно «варезианские» по силе воздействия.

У Веберна тоже можно расслышать красоту симультанности движения и окраски. Но пространство Веберна слишком одномерно. Музыка Вареза привела к более открытому, менее замкнутому подходу. Поствебернианское влияние выразилось в постоянно возрастающей фрагментации всех элементов музыки, ведущей, в свою очередь, к сегодняшней мании «отношений», когда ужас перед «инцидентом», отчаянное стремление избежать несчастного случая больше всего напоминает «полицейских из Кистоуна», которые несутся в разных направлениях, и все не туда.

Происходящее в искусстве в течение последних пятидесяти лет (чуть дольше в живописи) многим представляется возвращением в Вавилон. Наша идолопоклонническая традиция меняется. Даже консерваторы сегодня осмеливаются переступать законы, установленные несколькими небожителями. То, что раньше казалось этическим, теперь воспринимается как этническое. Вокруг так много композиторов, точек зрения, что тот, кто цепляется за традицию, обречен на неудачу. Жизнь прошла, быстро, сложно и мимо них.

Если по-прежнему считать, что музыкальная традиция, идущая от Баха и Бетховена (а это и есть наша музыкальная традиция), обладает неприступной святостью, тогда, конечно, то, что делаю я и несколько моих коллег, никогда не будет принято на наших условиях. Ошибка традиционалиста заключается в том, что он берет из истории лишь то, что ему нужно, не понимая, что Бёрд без католицизма, Бах без протестантизма, а Бетховен без наполеоновского идеала были бы второстепенными фигурами. Именно этот элемент «пропаганды», точнее это отражение духа времени, наделили творчество этих людей мифологическим статусом.

По иронии, техническая машинерия, связанная с этим творчеством, для многих композиторов превратилась в священный ритуал. Отсюда неистовый, лихорадочный, глубоко укоренившийся интерес к технике.

Штокхаузен, проницательный наблюдатель времен, вообще хочет создать «беспристрастное» искусство, которое охватит все техники разом. Однако на деле у него получается эклектизм, достойный Гаргантюа, фактически устраняющий необходимость в оригинальности. От блестящих фрагментов литературных реминисценций прошлого до эсхатологических пространств Ла Монте Янга — парень использует всё! Этим ослепительным блеском ярмарочного аттракциона, этим tour de force [12] Штокхаузен и привлекает молодые умы.

Что касается меня, то большинство наблюдений о своей работе я делаю постфактум, а техническое обсуждение моей методологии может ввести в заблуждение. Я не чувствую себя «свободным», когда перестаю контролировать высоту звуков в одном сочинении, ритм и динамику в другом, и так далее. То есть я совсем не уверен в том, что касается моей роли, но полон надежд на конечный результат. Контролирую я лишь собственную волю — а это посложнее, чем страница музыки. Если я и хочу что-то показать своей музыкой, то лишь то, что «природа и человеческая природа едины». В отличие от Штокхаузена, я не чувствую себя избранным «посредником» между ними. Штокхаузен верит в Гегеля, я верю в Бога. Проще некуда.

— Оставь звуки, Карлхайнц, не подталкивай их.

— Даже чуть-чуть?

Как-то раз, пару лет назад, я провел вечер с коллегами. Каждый из нас так или иначе был связан с музыкой, которая в разное время по самым разным причинам вызвала полемику. Нам было что вспомнить — истории «скандалов», старых и новых, — всё это подливало масло в огонь и без того веселой и достаточно рискованной встречи. Мне стало не по себе. Я знал, что меж нами нет единства. Каждый представлял свою группировку. Каждый угрожал существованию остальных. А главное, их представления о музыке были совершенно противоположны моим. Мы могли бы снова встретиться в непринужденной обстановке, но когда ты знаешь, что кто-то отстаивает какую-то идею, ты знаешь, что он стоит особняком.

Мы с Пьером Булезом покинули встречу довольно поздно и пошли в бар «Кедр». Мы были последними посетителями. В прямом смысле последними: здание собирались сносить. Мы разговаривали об американской литературе, совсем немного о музыке. В баре не было ни одного знакомого: привычная компания перестала ходить туда какое-то время назад. Почему-то мне казалось неправильным, что этот вечер я провожу с Булезом. Он — воплощение всего, чем искусство быть не должно. Из сегодняшних композиторов Булез сделал больше всех для того, чтобы вернуть престиж системе, — Булез, который однажды заявил, что его не интересует, как звучит пьеса, только как она сделана. Ни один художник не сказал бы так. Филип Гастон однажды признался, что когда он видит, как картина сделана, ему становится скучно. Озабоченность деланием чего-то, системами и конструкциями, пожалуй, и характеризует сегодняшнюю музыку. Именно эта озабоченность во многих случаях стала подлинным содержанием музыкальных сочинений.

Довольно интересно, что многие композиторы прошлого известны еще и как легендарные исполнители. Возможно, именно это придавало их музыке особый реалистический, физический аспект. В отважных гармонических путешествиях Бетховена в поздних сонатах движение его пальцев по клавиатуре ощущается столь же явно, как и особенности его слуха. То же самое можно сказать о пассажах в сочинениях Шопена, Листа, Скрябина, Дебюсси. Варез тоже был легендарным исполнителем. Его инструментом была сонорность.

Разумеется, история музыки — это в некотором смысле история ее создания. Музыка всегда была занята реорганизацией систем контроля, потому что этому, казалось, не было альтернативы. Альтернативы не предложили и переход к атональности в самом начале века, и ее последующее превращение Шёнбергом в двенадцатитоновую технику композиции. Это был еще один способ организации, который идеально адаптировался к старым формам.

Идея конструирования как содержания музыки широко распространилась в последние пятьдесят лет благодаря всплеску музыкальных новаций. Предполагалось, что все эти новые идеи смогут вписаться в существующий логический порядок. В первой половине века это работало. Инновационные возможности звука не рассматривались в качестве композиционно значимых. Выделялось лишь то, что связывало все эти новые музыкальные элементы в значимую форму. Акцент на этом гораздо более неуловимом элементе — звуке — расстроил бы шаткий баланс «идеальной композиции».

Когда после Второй мировой войны музыка усложнилась еще больше (двенадцатитоновая техника использовалась также для ритма, динамики и прочего), звук стал диспропорциональным элементом, слишком заметным, чтобы его игнорировать. Когда композиторы попытались собрать своего Шалтая-Болтая, произошел звуковой взрыв. Со звуком было не совладать. То, что не вызывало интереса у Булеза, в итоге одержало верх.

Между 1950 и 1951 годами четыре композитора — Джон Кейдж, Эрл Браун, Крисчен Вулф и я — подружились и стали постоянно общаться. И что-то произошло. К нам присоединился пианист Дэвид Тюдор. Каждый из нас внес свой вклад в концепцию музыки, чьи элементы (ритм, высота, динамика и т.д.) были освобождены от контроля. Эта музыка не была «зафиксирована», и потому ее невозможно было нотировать по-старому. Каждая новая мысль, каждая новая грань этой мысли предполагали собственную нотацию.

До сих пор всевозможные элементы музыки (ритм, высота, динамика и т.д.) воспринимались лишь в рамках формальных отношений друг с другом. При отказе от контроля обнаруживается, что эти элементы теряют присущую им идентичность. Но внутри композиции элементы могут быть объединены лишь благодаря этой идентичности. Без нее не может быть самого объединения. Из чего следует, что недетерминированная музыка может привести лишь к катастрофе. Мы дали этой катастрофе произойти. Ее причиной был звук — он объединил всё. Только лишая фиксации элементы, традиционно используемые для создания музыки, можно позволить звукам существовать в себе — не как символы или воспоминания, которые являются прежде всего воспоминаниями о другой музыке.

Хотя недетерминированная музыка и порицалась за антиинтеллектуализм и даже за иррациональность, методы, которые привели к ней, спустя время вызвали некоторый интерес. Разные влиятельные композиторы, особенно люди с такими широкими интеллектуальными аппетитами, как у Карлхайнца Штокхаузена, стали пользоваться этими новыми «техниками». Парадоксально, но теперь они служат новым критерием контроля. Штокхаузен предполагает, например, что недетерминированный процесс может иметь тот же эффект в «статистическом» смысле, что и самая сложная и тщательная нотация. Очевидно, он думает, что мы пытались найти новый путь, чтобы прийти к старому результату.

Здесь, конечно, имеет место нечто большее, чем просто техническое недопонимание. Вообще это блестяще иллюстрирует историческую функцию истеблишмента. В итоге они говорят: «Хоть ты и отец этой музыки, ты недостаточно ответственен. Поэтому мы намерены стать опекунами твоего искусства».

Круг замкнулся. Одержимость «порядком» в музыке завела в тупик. Чтобы выбраться из этого тупика, теперь приходится прибегать к самому радикальному разрыву с историческим процессом.

Что была бы моя жизнь без Вареза! Дело в том, что в тайниках моей лицемерной души я — подражатель. Я подражаю не его музыке, не его «стилю», но его позиции, его способу существования в мире. Время от времени я ходил в концертные залы, чтобы послушать одно из его произведений, или звонил ему, чтобы договориться о встрече, чувствуя себя кем-то вроде паломника в Лурд, который надеется на исцеление.

Вместо того, чтобы изобрести систему, как это сделал Шёнберг, Варез изобрел музыку, которая говорит с нами посредством невероятного напора, а не своей методологией. Слушая Вареза, мы задаемся вопросом «как он это сделал?», а не «как это сделано?».

Под конец жизни Кьеркегор вдруг забеспокоился, каким был бы его ответ, если бы на небесах его спросили: «Ты внес ясность?» Он понял, что для внесения ясности ему пришлось бы сказать, что ни один из датских прихожан не испытывал никаких чувств к Богу. А мы? Что, если мы будем поставлены перед тем же вопросом? Быть этой музыкой — наша жизнь, она дала нам жизнь — но внесли ли мы ясность? То есть действительно ли мы любим Музыку, а не системы, ритуалы, символы — мирскую, жадную гимнастику, которой мы ее подменили? То есть отдали ли мы всё — были ли мы абсолютно преданы нашей собственной уникальности?

Разве у нас нет подобных примеров? Не таков ли Варез? Неужели нам нужны образцы только для того, чтобы мастерить звукоряды и бряцать инструментами? Считаем ли мы теперь Вареза пригодным для анализа? Мы приготовили пробирки? Запомните, похорон не было. Он сбежал.

Дюшан сказал как-то, что искусства не существует, есть только художник. В этом убеждении Эрл Браун и Джон Кейдж сходятся. И хотя их пути давно разошлись, эта идея в некотором роде связывает их, хотя бы потому, что они вместе держат оборону. Недетерминированная музыка всё еще «антиискусство» для недоброжелателей. Они для нас всё еще «антихудожники». Они обвиняют нас в том, что мы променяли «контроль» на случайное и беспорядочное, будто променяли брак на свободную любовь. Для нас же их «выбор» — это просто выбор системы, которая чувствует, думает и слышит за них.

Уникальность Эрла Брауна в том, что он, обладая умом, великолепно приспособленным к анализу, отвергает идею системы. «Мне интересно, — пишет Браун, — найти ту степень обусловленности (концепции, нотации, реализации), которая удержит произведение в равновесии между контролем и его отсутствием. <…> Окончательного решения этого парадокса нет, <…> почему и существует искусство».

Браун родился в Новой Англии, что важно для понимания всей этой ситуации «гамлетовского вопроса», состоящей в очень практическом, деловом типе ума. Говоря о музыке, возникшей в других частях Америки, легко впасть в обобщение — «урбанистическая», «ученая», «народная». Но искусство Новой Англии, откуда пришли не только Айвз, но и Рагглз, не описывается готовыми категориями. Дикинсон, Рагглз, Айвз — все они говорили своими собственными голосами, находили свои собственные пути. Для Америки они были всего лишь иконоборцами, но для Европы это и была Америка.

Как и Айвз, Браун родился в Массачусетсе, а точнее, в Луненберге, 26 декабря 1926 года. Первые уроки композиции он брал у Рослин Брог Хеннинг [16] в Бостоне. Тем не менее объективность по отношению к музыкальному материалу, определяющую для его творчества, выработало в нем изучение метода Шиллингера [17]. Именно эта объективность, это освобождение музыки от любых готовых идей и привели его к пониманию, что звук сам по себе может быть не только чем-то эфемерным, но и вполне конкретным опытом.

В начале пятидесятых такой тип объективного подхода к музыке можно было понять, но только с точки зрения ее организации. Совсем не поняли того, что Браун был математиком, в математику не верящим.

И Кейдж, и Браун драматизируют структурный аспект процесса. Браун отличается от Кейджа тем, что хотя его исходный материал и предзадан, он достигает максимума возможностей, позволяя музыкальной форме быть импровизационной. У Кейджа всё наоборот: структура фиксирована, а материал лишь предполагается.

Наше с Кейджем влияние на авангардное сообщество было по большей части философским, тогда как влияние Брауна было более конкретным и практическим.

Его «временнбя нотация» стала частью современного композиторского арсенала. Звук здесь находится в приблизительном визуальном соотношении с тем, что его окружает. Время не указано механистически, как и ритм. Для исполнителя оно артикулировано, а не интерпретировано.

Эффект двойной. Когда исполнитель в большей степени осведомлен о времени, он также более осведомлен о своих действиях или о звуках, которые он собирается сыграть.

Результат — повышенная спонтанность, которую способно передать лишь само исполнение. Фактически нотация Брауна направлена лишь на то, чтобы препятствовать расхождению между написанным на странице и реалиями исполнения.

Традиционная нотация исходит из того, что каждый отдельный звук должен зависеть от целого. Звуки у Брауна зависят лишь друг от друга. Относительность времени в его музыке вкупе с «абстрактностью» материала парадоксальным образом дают ощущение сверхточности. Но это происходит только потому, что звуки сами по себе возникают с предельной отчетливостью. Следует помнить, что движущая сила здесь не линия и не ритм, но звук.

Покойный Эдгар Варез говорил однажды о времени, необходимом звуку, чтобы заговорить. Лишь немногие композиторы поняли эту мысль. И никто не понял ее лучше Эрла Брауна.

Оскар Уайльд говорит, что есть два пути истолкования картины — ее сюжет и ее поверхность. Однако, продолжает он, если мы ищем смысл картины в ее сюжете, то делаем это на свой страх и риск. В свою очередь, если мы ищем смысл картины в ее поверхности, мы также делаем это на свой страх и риск [19]. Не хочу никого пугать, как Оскар Уайльд, но эта проблема действительно возникает, когда мы отделяем одну неотъемлемую часть произведения искусства от другой.

В музыке, как и в живописи, есть свой сюжет и своя поверхность. Мне кажется, что сюжетом музыки, от Машо до Булеза, всегда была ее конструкция. Мелодии и двенадцатитоновые серии не возникают просто так. Их необходимо сконструировать. Ритмы не являются из ниоткуда. Их необходимо сконструировать. Выражение любой формальной идеи в музыке, будь то структура или «стриктура», — это вопрос ее конструкции, в котором методология есть определяющая метафора процесса композиции. Но при попытке описать поверхность музыкальной композиции мы сталкиваемся с трудностями. Здесь нам может помочь аналогия с живописью. Два художника прошлого приходят на ум — Пьеро делла Франческа и Сезанн. Мне хотелось бы их сопоставить, чтобы описать (на свой страх и риск) их конструкцию и поверхность, а потом ненадолго вернуться к обсуждению поверхности, или «слышимости», в музыке.

Пьеро делла Франческа соткан из тайн. Как и у Баха, его конструкция — это его гений. Мы вглядываемся в мир, чьи пространственные отношения вобрали в себя только что открытые принципы Перспективы. Однако Перспектива была всего лишь инструментом измерения. Пьеро игнорирует это и дарит нам вечность. Его картины, кажется, действительно уходят в вечность — в своего рода юнговскую коллективную память о заре христианского этоса. Поверхность кажется всего лишь дверью, в которую мы входим, чтобы воспринять картину как целое. Можно даже сказать, несмотря на факты, что поверхности здесь нет. Возможно, потому что перспектива сама по себе является иллюзией, отделяющей объекты друг от друга для того, чтобы завершить синтез, который установит между ними систему отношений. Поскольку этот синтез — иллюзия, мы можем воспринимать разделенность и единство как одновременный образ. Результат — род галлюцинации, и таков весь делла Франческа. Все попытки использования организующего принципа, в живописи или в музыке, носят черты галлюцинации.

Сезанн, с другой стороны, не отступает в мир зачарованного времени. Конструкция картины, которая может начинаться с изобразительной идеи, исчезает, оставляя слабый след организующего принципа. Вместо вовлечения в мир памяти нас вталкивают в нечто гораздо более безотлагательное в своем требовании картинной плоскости. Поиск этой поверхности стал навязчивой темой живописи.

Абстрактный экспрессионизм перенес вздымающуюся сезанновскую поверхность на шаг вперед к тому, что Филип Павиа [20] охарактеризовал как «сырое пространство». Затем Ротко обнаружил, что поверхность не обязательно должна быть заряжена ритмической витальностью Поллока, чтобы оставаться живой, — она может существовать как своего рода странные, гигантские, монолитные солнечные часы, на которых внешний мир отражает еще один смысл — еще одно дыхание.

Боюсь, мне пора взяться за проблему слышимой поверхности в музыке. Что это такое? Контур интервалов, за которыми мы следим, слушая музыку? Может быть, это вертикальное или гармоническое расширение звука дарит нам это слуховое ощущение блеска? В какой-то музыке оно есть, а в какой-то нет? Существует ли вообще поверхность у музыки или же это феномен, связанный с другим медиумом, живописью?

Размышляя обо всем этом, я подошел к телефону и позвонил своему другу Брайану О'Доэрти [21]. «Брайан, — спросил я, — что это за музыкальная поверхность, о которой я тебе постоянно говорю? Как бы ты определил или описал ее?» О'Доэрти, естественно, начал с извинений. Не будучи композитором, ничего толком не понимая в музыке, он затрудняется с ответом. Поддавшись-таки на уговоры, Брайан предложил такую формулировку:

«Поверхность для композитора — это иллюзия, в которую он помещает нечто реальное — звук. Поверхность для художника — это нечто реальное, из чего он потом создает иллюзию».

Получив такой отличный результат, я продолжил: «Брайан, не мог бы ты теперь объяснить отличие музыки, у которой есть поверхность, от музыки, у которой ее нет?»

«Музыка, у которой есть поверхность, конструируется из времени. Музыка, у которой нет поверхности, подчиняется времени и становится ритмической прогрессией».

«Брайан, — спросил я, — у Бетховена есть поверхность?»

«Нет», — категорично ответил он.

«Известна ли тебе западная музыка, у которой есть поверхность?»

«Кроме твоей, ничего на ум не приходит».

Теперь вы понимаете, почему я позвонил именно Брайану О'Доэрти.

Когда О'Доэрти сказал, что поверхность существует, если композитор конструирует музыку из времени, он был очень близок к моему пониманию — хотя я и считаю, что идея скорее в том, чтобы позволить времени быть, а не воспринимать его как композиционный элемент. Нет, даже конструировать из времени не стоит. Нужно просто оставить время в покое.

Если говорить о конструировании, то музыка и живопись двигаются параллельно друг другу до начала ХХ века. Так, византийское искусство, по крайней мере в своей лаконичной простоте, не слишком отличалось от григорианского песнопения или хорала. Более сложная ритмическая организация материала у Машо сродни тому, что привнес Джотто. Во времена раннего Возрождения музыка также обрела «иллюзионистические» элементы, введя пассажи, включающие одновременно тихие и громкие звуки. Чудесное соединение или сплавление регистров в гомогенную сущность, как в хоровой музыке Жоскена, может быть обнаружено и в живописи той эпохи. Барокко характеризуется взаимозависимостью всех частей и их последующей организацией посредством разнообразной и изысканной гармонической палитры. В девятнадцатом веке верх взяла философия — или, если быть точным, диалектика Гегеля. «Единство противоположностей» объясняет не только Карла Маркса, но и долгую эпоху, включающую и Бетховена, и Мане.

В первые годы двадцатого века появились (хвала небесам!) последние значительные организующие идеи в живописи и музыке — аналитический кубизм Пикассо, а десятилетие спустя — шёнберговский метод сочинения двенадцатью тонами. (Веберн даже больше соотносится с кубизмом в своей фрагментированности форм.) Но как кубизм Пикассо стал итогом — анализом истории формальных идей в живописи, обеспечившим его собственное будущее, — так же и в музыке того времени Шёнберг, Веберн, Стравинский — это скорее история музыки, чем продолжение музыкальной истории.

Из кубизма, взятого у Сезанна, Пикассо сделал систему. Он не разглядел куда более перспективный вклад Сезанна: дело не в том, как создать объект, не в том, как объект существует во времени, внутри времени или относительно времени, а в том, как этот объект существует в качестве времени. Времени как предмета поисков, говоря словами Пруста. Времени как образа, следуя Аристотелю. Той области, которую позднее стали осваивать визуальные искусства. Той области, которой музыка, ошибочно считая, что время считает секунды, пренебрегла.

Как-то раз я беседовал с Карлхайнцем Штокхаузеном, и он сказал мне: «Знаешь, Морти, — мы живем не на небесах, а здесь, на земле». Он начал колотить по столу, приговаривая: «Звук существует здесь — или здесь — или здесь». Он был убежден в том, что демонстрирует мне реальность. Что пульс, бит и возможное расположение звуков по отношению к нему — это единственное, на что композитор действительно может положиться. То, что он низвел звук до чего-то вроде квадратного фута, позволило ему считать, будто он способен управлять временем и даже дробить его как угодно.

Откровенно говоря, такой подход ко времени наводит на меня тоску. Я не часовщик. Мне интересно время в его неструктурированности. То есть мне интересно, как этот зверь живет в джунглях, а не в зоопарке. Мне интересно, как время существует до того, как мы наложим на него свои лапы — вложим в него наше сознание, наше воображение.

Можно подумать, что музыке сподручнее, чем прочим искусствам, исследовать время. Но так ли это? Счет времени, а не само время, был подсунут музыке как нечто реальное. Бетховен, к примеру, замечательно демонстрирует это в «Хаммерклавире». Вся мозаика, всё это лоскутное одеяло идей, происходит в правильное время. Человек чувствует, что его постоянно спасают. Но от чего? Возможно, от скуки. Я думаю, что он спасает себя и нас от тревоги.

Что, если бы Бетховен продолжал так и дальше, без какого-либо элемента дифференциации? Тогда у нас бы было Непотревоженное Время. «Время стало пространством, и времени больше не будет» [22], — провозглашает Сэмюэл Беккет. Потрясающее состояние, способное вызвать в любом из нас тревогу. На самом деле мы даже представить себе не можем такого Бетховена.

Но что делает Сезанн, обнаружив путь к поверхности своего холста? В сезанновских модуляциях интеллект и прикосновение становятся физическими вещами — вещами, которые можно увидеть. В модуляциях Бетховена мы не видим его прикосновения, лишь его логику. Нам недостаточно, что он написал музыку. Нам нужно, чтобы он сел за рояль и сыграл нам ее. У Сезанна больше нечего просить. Он весь в своем холсте. В музыке Бетховена — только его ум. Время, вероятно, можно лишь увидеть, не услышать. Поэтому обычно мы размышляем о поверхности с точки зрения живописи, а не музыки.

Моя одержимость поверхностью — это сюжет моей музыки. В этом смысле мои композиции вовсе и не «композиции» на самом деле. Их можно назвать временнымми холстами, которые я так или иначе грунтую общим тоном музыки. Я понял, что чем больше сочиняешь или конструируешь музыку, тем больше препятствуешь Непотревоженному Времени стать контролирующей метафорой музыки.

Оба термина — пространство и время — стали использоваться в музыке и визуальных искусствах, как и в математике, литературе, философии и науке. Но несмотря на то, что музыка и визуальные искусства терминологически могут зависеть от других областей, исследование и полученные результаты будут разными. Например, когда я изобрел музыку, которая предоставляет исполнителю возможность выбора, те, кто был теоретически подкован в математике, критиковали термины «неопределенность» или «случайность» применительно к этим музыкальным идеям. Композиторы, напротив, настаивали на том, что сделанное мной не имеет никакого отношения к музыке. Что же это тогда было? Чем стало? Я предпочитаю думать о своей работе так: между категорий. Между временем и пространством. Между живописью и музыкой. Между музыкальной конструкцией и ее поверхностью.

Эйнштейн сказал где-то, что чем больше он узнает о Вселенной, тем более непостижимой и отчужденной она ему кажется. Медиум, будь то звуки Джона Кейджа или глина Джакометти, может быть в той же степени непостижим. Техника может лишь структурировать медиум. Это ошибка, которую мы совершаем. Структура — и только структура — оказывается постижимой для нас. Запирая «дикого зверя» в клетке, мы сохраняем лишь представителя вида, чью жизнь мы теперь можем полностью контролировать. Очень многое из того, что мы называем искусством, сделано по такому же принципу — как будто кто-то собирает экзотических животных для зоопарка.

Что мы видим, когда смотрим на Сезанна? Что ж, мы видим, как выжило искусство; мы также видим, как удалось выжить художнику. Если наш интерес в том, чтобы узнать, как выжило искусство, — мы в безопасности. Если наш интерес состоит в том, как Сезанн, то есть художник, выжил, мы в беде — там, где и должны быть.

У меня есть теория. Художник раскрывает себя в своей поверхности. Его бегство в историю — это его конструкция. Сезанн хотел и того и другого. Если мы спросим его: «Ты Сезанн или ты История?» — он ответит: «Выбирай любое на свой страх и риск». Его способность одновременно быть Сезанном и Историей стала символом нашей собственной дилеммы.

Всё началось с греков. Они говорили: чтобы нечто было красивым, оно должно быть разумным. Ничто не иллюстрирует эту идею лучше, чем музыка. Когда мы слушаем музыку, нас поражает точность ее решений. В то же время музыка поет нам о трансцендентном. Нам одновременно даны две сущностные вещи — та, что красива, и та, что разумна. И всё-таки мы не можем сказать, что музыка меняет нашу жизнь. Она, возможно, и возносит нас к экстатическим вершинам, но когда она заканчивается, мы оказываемся там же, где были до начала путешествия. Нам остается лишь эта двойственность — точных средств, создающих неопределенные эмоции.

Всё это, конечно, не относится к нынешней ситуации. На сегодняшнем «холодном» языке музыка воспевает лишь собственную конструкцию. Интересно не то, что такие люди, как Булез и Кейдж, представляют собой противоположные крайности современной методологии. Интересно их сходство. В музыке обоих вещи таковы, какие они есть, — не больше и не меньше. В музыке обоих слышимое неотличимо от процесса. Можно сказать, процесс сам по себе — это Zeitgeist нашей эпохи. Дуализм точных средств, порождающих неопределенные эмоции, теперь ассоциируется только с прошлым.

Разумеется, многие композиторы — особенно Стравинский — чувствовали, что самый захватывающий аспект музыки — это ее архитектура, ее форма. Они не признавали этого дуализма, этой дихотомии. Но мы-то признаем, не так ли? Если эти люди желают такой чистоты, такой свободы от всевозможной двусмысленности, почему они не изобрели новую форму искусства — как сделал Малевич много лет назад? Они не изобретают ничего нового, ничего действительно оригинального. Они крадут гром у других, а после отказываются признать, что гремел он ради совсем других целей.

Попробую внести ясность. Я не оплакиваю смерть поэзии и эмоций. Это и мое поколение, а не только поколение Булеза и Бэббитта, и я тоже хочу, чтобы вещи были такими, «какие они есть». Меня тоже интересуют факты, а не философия. Я тоже, как Булез, хотел, чтобы музыка стала автономным объектом.

Но всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, понимаете ли. И слишком хорошо, чтобы продолжаться. Никакой дихотомии? Это было почти что состояние благодати. Что-то должно было случиться — и оно случилось. Чем ближе я, своим способом, подбирался к действительно автономной ситуации, тем отчетливее были предзнаменования новой дихотомии. Эти предзнаменования принимали форму странного сопротивления самих звуков обретению инструментальной идентичности. Как будто, почувствовав вкус свободы, они отныне захотели быть действительно свободными.

Франц Кляйн однажды сказал мне, что редко когда появление цвета на его картинах не выглядит как вторжение. И Гастон чувствовал это. Самым важным для него была непосредственность расположения форм; его цвет непрерывно проходил через стадии стирания, чтобы обрести визуальную подлинность.

В музыке цвет создают инструменты. И, как мне кажется, инструментальный цвет лишает звук его непосредственности. Инструмент стал для меня трафаретом, обманчивым подобием звука. По большей части он преувеличивает звук, размывает его, делает его больше, чем в жизни, придает ему смысл, акцент, которых у него нет на мой слух.

Согласен, думать о музыке без инструментов немного преждевременно, слишком по-бальзаковски. Но я не могу оставить эту мысль. Создавая неопределенную ситуацию, я начинаю чувствовать, что звуки не интересуются моими идеями симметрии и композиции, что они хотят петь о других вещах. Они хотели жить, а я их подавлял. Это не вопрос контролируемой или неконтролируемой методологии. В обоих случаях это методология. Что-то создается. Создавать что-то значит это ограничивать.

Я не нашел решения этой проблемы. Моя творческая жизнь — просто попытка приспособиться к ней. Мало что еще меня беспокоит, мало что увлекает. Мне кажется, что, несмотря на все наши усилия растоптать ее, музыка уже сбежала из тюрьмы — вырвалась. Есть старая поговорка: «Человек строит планы, Бог смеется». Композитор строит планы, музыка смеется.

[1] It Is. No. 2. Autumn 1958. P. 46 (здесь и далее прим. ред.).

[2] Герои популярного американского комикса.

[3] Kulchur. Vol. 2. No. 6. Summer 1962. P. 57–60. Впоследствии аннотация к пластинке «Feldman/Brown» (Time Records, 1963).

[4] Песнопение на текст псалма 21 («Боже мой! Боже мой! [для чего Ты оставил меня?]» (др.-евр.)).

[5] Особый тип графической нотации.

[6] Kulchur. Vol. 3. No. 11. Autumn 1963. P. 37–38. «Вертикальные мысли» («Vertical Thoughts») — название пяти композиций Фелдмана 1963 года.

[7] «Охранная грамота», ч. II, гл. 18.

[8] Listen. Vol. 1. May/June 1964. P. 14.

[9] Здесь: подлинный (англ.).

[10] Здесь: непререкаемость (лат.).

[11] Сочинение Штокхаузена для сопрано, четырех хоровых групп, четырех труб, четырех тромбонов, двух электроорганов и трех ударников (1962–1964).

[12] Здесь: ловкость, высший пилотаж (фр.).

[13] Написано в 1965 году, опубликовано в: Composer. Vol. 19. Spring 1966. P. 3–4.

[14] Perspectives of New Music. Vol. 4. No. 2. Spring/Summer 1966. P. 12.

[15] Universal Edition Brochure (1966). P. 1.

[16] Рослин Брог Хеннинг (1919–1981) — американская пианистка, скрипачка, композитор и педагог.

[17] Система музыкальной композиции Иосифа Шиллингера (1895–1943), основанная на графической нотации и математических методах.

[18] Composer. Vol. 1. No. 2. September 1969. P. 73–77. «Между категорий» («Between Categories») — сочинение Фелдмана 1969 года.

[19] См. предисловие к «Портрету Дориана Грея».

[20] Филип Павиа (1911–2005) — американский скульптор, издатель журнала It Is.

[21] Брайан О'Доэрти (р. 1928) — американский художник-концептуалист, скульптор, художественный критик, писатель.

[22] Cм.: «Texts for Nothing», 8.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202365593 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202361034 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202344072 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202369021 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials