Colta Specials

Colta SpecialsПисьмо папе

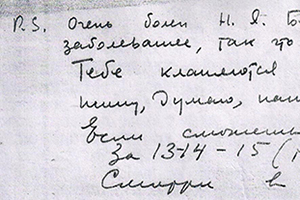

Поэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221902 © Московская государственная консерватория им. Чайковского

© Московская государственная консерватория им. ЧайковскогоВ Московской консерватории прошел фестиваль, приуроченный к 70-летию пианиста Алексея Любимова, уникального музыканта с широким кругом интересов, от барокко до музыки XXI века, вот уже много десятилетий не устающего пропагандировать и искать. Григорий Кротенко обстоятельно поговорил с юбиляром.

— Алексей Борисович, лестно ли вам было бы получить в день рождения телеграмму от Путина?

— Я об этом не думал, но, честно говоря, это мне нисколько не будет лестно. Я себя не позиционирую на таких уровнях, чтобы мою личность хоть как-нибудь затрагивали политические деятели. Никогда — ни в советское время, ни в постсоветское — я не соприкасался с политиками, с КГБ; меня эти люди не интересуют, и контакта с ними я избегаю. Быть обласканным высокой политической персоной для меня означает загрязниться.

— Как говорилось в советское время, «есть мнение», что с ростом количества законодательных запретов и ужесточением цензуры авангард только получит новый шанс стать интересным. И снова смелые, странные программы будут вызывать зрительский ажиотаж. Как вам кажется?

— Не думаю, что в политических бедах стоит искать выгоды для частных событий, какими являются события искусства. Беда есть беда, и никуда от нее не деться. Мне кажется, цензура коснется не столько авангарда, сколько возможных выходок артистов и перформеров в общественно-политической сфере, когда искусство — может быть, даже каким-то абсурдным образом — станет утверждать неприемлемую политическую идею.

Я не вижу предпосылок для возникновения чего-то похожего на железный занавес от буржуазной культуры, европейских движений в области искусства. Мне кажется, это уже пройденный этап. Цензура возможна только на уровне идеологии, но не на уровне стиля или техник.

— А как получилось, что для вас лично словно и не существовало того, настоящего, железного занавеса, который, кстати, у многих академических музыкантов и культурных чиновников до сих пор застрял между полушариями мозга? Вы свободно обращались и к нововенцам, и к Стравинскому, и к старой музыке, к той самой актуальной западной буржуазной культуре.

— Для меня высочайшим примером была Мария Вениаминовна Юдина — этим сказано очень много. Она абсолютно бесстрашно шла против любых запретов, против любого столбового течения и даже фрондировала этим. Собственно, фрондером был и Волконский тоже, существовал также круг художников-нонконформистов, хотя с ними у меня в то время было мало контактов. Фронды во мне самом было гораздо меньше. Насколько я помню, уже с 13—14 лет я поставил себя так: существует неизвестная, недоступная нам музыка, существуют ее творцы, и существуют способы ее все-таки достичь. А все остальное мне было, что называется, по фигу.

С Марией Вениаминовной мы познакомились через Анну Артоболевскую, которая учила меня все 11 лет в ЦМШ и которая, в свою очередь, была ее ученицей. Я оказываюсь как бы внуком Юдиной по педагогической линии. Артоболевская же привела меня потом к Нейгаузу, и я этому нисколько не сопротивлялся, но с Нейгаузом, а точнее, с его школой большого соприкосновения у меня не было. И Наумов, у которого я стал заниматься впоследствии, это очень хорошо понимал.

Съездив на два конкурса, я обзавелся друзьями за границей, которые мне посылали ноты; помогали композиторы Денисов и Шнитке, они тоже получали множество партитур с Запада. Открывая для себя новую западную музыку, я просто становился европейцем, а отнюдь не советским человеком, к которому она не допускается.

Есть музыка, есть я, а какая власть — все равно.

Послушайте, в конце концов, надо было просто заинтересоваться! Я приходил в консерваторию со школьным билетом, смотрел в каталоге и говорил: «Мне Сюиту Шенберга, опус 25, 10-ю Малера, факсимильное издание». Мне отвечали: «Мы не выдаем цээмшовским, принесите специальное разрешение от директора или от педагога». Я приносил разрешение, и мне все выдавали абсолютно.

— Как же тогда Волконского выгнали из консерватории за партитуру Стравинского?

— Это было раньше. Он поступил в консерваторию в 51-м году, и в 54-м его выгнали. Я же окончил школу в 58-м, это были другие времена, послесталинские, и все было уже легче. И я оказался как бы на волне вот этой кажущейся легкости. К сожалению, в то время у меня не было никаких исполнителей — компаньонов по новой музыке. Один мой друг — музыкант, но теоретик, другой — художник, третий был писатель-поэт, с ними я в основном общался, мы прорывались вместе на концерты, но играть мне было не с кем. Даже с учениками Юдиной играть мне не приходило в голову, они были меня старше на 10 лет. Только позже, в конце 60-х, в консерваторские годы, появились Борис Берман, Олег Каган и Марк Пекарский.

Когда я еще учился, Юдина давала мне переписывать ноты — Шенберга, Берга и Стравинского, Волконского и Веберна, и сразу же по окончании консерватории я стал играть этих авторов — много и публично. Она видела это и только благословляла, но я просто знаю, что мне все доставалось легче, чем ей. Из-за своей строгой религиозности Мария Вениаминовна была нежеланной персоной, ее выгоняли по наветным письмам из консерватории, потом из Гнесинского института, а потом отказали ей в концертах, и ее материальное существование поддерживалось лишь одними записями. Но это вы все знаете, что сейчас об этом говорить.

Что касается меня, запретов было не так уж и много. А в 69-м году я смог даже созвать первый свой состав — «Музыка — ХХ век». Вы понимаете, у меня не было страхов, в отличие от людей старшего поколения, которые привыкли опасаться конфискаций, преследований, арестов, тюрем.

Как-то Юдина принимала у себя в гостях скрипача Андре Гертлера и пригласила на эту встречу Лину Прокофьеву, еще нескольких людей, среди которых был и Лев Маркиз. Я был гораздо младше их, и мне неловко было их расспрашивать. Но я видел, что они все травмированы — ну, разве что кроме Маркиза — либо своим прошлым, либо своей национальностью, либо чем-то еще. У меня таких страхов не было, даже когда меня «закрывали» в Госконцерте (КГБ наверняка тоже приложил к этому руку). «Закрывали» меня, то есть запрещали выезжать за границу, два раза. Впервые — на четыре года, в 71—74-м годах, и тогда меня вытянул Кондрашин. Я с ним сыграл «Предварительное действо» Скрябина—Немтина, Первый концерт Бартока, Первый концерт Брамса, а затем он меня «пробил» солистом в гастроли со своим оркестром Московской филармонии. С 74-го до 79-го я мог ездить.

Меня предупреждали: «Вы там смотрите!» — ведь за это время я смог провести два авангардных фестиваля, в Риге и в Таллине. Меня вызывали на ковер и допрашивали — сначала латвийский министр культуры, а потом Кухарский, наш министр: что, мол, вы там играете, а знаете, чем это вам грозит? «Чем грозит, не знаю, — отвечал я, — но зато знаю, что скоро эту музыку будут играть гораздо больше, чем я это делаю теперь». И министры просто отпадали.

А потом, когда я в очередной раз дал Кейджа в госконцертовскую программу, меня опять «закрыли» — с 80-го по 87-й. Многие музыканты ходили, обивали пороги. Я же не стал: вступать в отношения с отделами КГБ значит показать свою зависимость от них. Концерты в СССР мне не запретили, следовательно, я могу заниматься этой музыкой здесь сколько хочу. Но мы открыли для себя барокко и с 80-го до 86-го занимались исключительно ранней музыкой и старинными инструментами. Так что одно плохое повлекло за собой другое хорошее. Но опять-таки: если бы все это происходило на 20 лет раньше, так бы я не говорил.

— Афиши ваших программ, посвященных Кейджу, украшали фойе Большого зала консерватории до последнего ремонта, служили предметом гордости, не говоря уже о чрезвычайном зрительском интересе. А в прошлом году, как мне показалось, вы были расстроены недостатком внимания к кейджевскому фестивалю…

— Не в прошлом, а в 12-м, когда Кейджу исполнилось 100 лет... В 90-е у нас проходил не один, а несколько таких больших концертов, а самый крупный был в 92-м году, через месяц после его смерти. Ему должно было исполниться 80 лет, но в августе Кейдж неожиданно умер. А 5 сентября мы отмечали День Кейджа, и с тех пор в «Доме» каждый год мы праздновали этот день. Так продолжалось вплоть до смерти Коли Дмитриева в 2004-м. У меня сохранилась афиша концерта 2002 года, соответственно это было уже 90-летие Кейджа, ее вы и имеете, наверное, в виду, ее название…

— «Кругом, возможно, Кейдж»?

— Нет, так назывался концерт в 1992 году — аллюзия на Введенского. А в 2002-м — «Пустые слова в тишине»: «Empty words» и «Silence» — сборники его текстов; такое название сложил Ваня Соколов из заглавий этих двух книг. А день этот начался с того, что мне принесли рояль к памятнику Чайковскому…

— Этому я был свидетель! Грузчики тужились, тащили его, наконец поставили, а вы, положив часы на пюпитр, исполнили «4'33''». Каково же было их недоумение, когда вы поклонились и скомандовали уносить рояль!

— Да, а потом все плавно перешло в Малый зал. Тогда действительно случилось столпотворение. И если в 92-м Кейдж был из композиторов, совсем еще недавно запрещенных и не исполнявшихся, то в 2002-м он уже представал фигурой могущественной, очень повлиявшей на музыкальный поставангард и концептуальное искусство вообще — у нас там были и танцы, и электроника, и мультиперформансы.

Раскачав спустя еще десять лет, к столетию Кейджа, уже целый фестиваль из шести концертов, я рисковал, конечно: ведь многое из того, что нам хотелось играть и казалось важным, мы уже сыграли. Фестиваль касался ответвлений от Кейджа: в сторону прошлого, в сторону настоящего — его окружения и в сторону будущего, то есть его влияния на теперешних уже русских композиторов.

— У меня осталось впечатление, что вас расстроило тогда, что пресса вяло откликнулась на это событие.

— Может, и расстроило. Но было гораздо важнее поставить некий знак, свидетельство о том, что Джон Кейдж — художник, философ и музыкант очень крупный, и не только для музыкантов и специалистов по Кейджу, но и для всех. Вот это удалось. А отклики все-таки были, но, с другой стороны, как охватить в одной заметке такой громадный фестиваль? Послевкусием от него оказались локальные кейджевские концерты в других местах, что меня очень обрадовало: через три месяца в Питере, в Малом зале филармонии, — огромный, в трех отделениях, концерт; параллельно прошли программы в Нижнем Новгороде, организованные мной и моим окружением, а уже в 13-м году в Екатеринбурге на фестивале «Евразия» Кейдж был заявлен одной из центральных персон, поскольку это фигура, через которую проходил как Запад, так и Восток. Так что, видите, это послевкусие, последействие оказалось значительно важнее, чем частные рецензии.

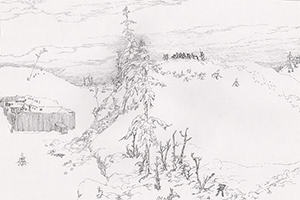

Лауреат международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро Алексей Любимов, 1965© РИА Новости

Лауреат международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро Алексей Любимов, 1965© РИА Новости— На концерте 15 сентября вы представляли нескольких своих друзей-композиторов. В его афише значились Карманов, Батагов, Мартынов, Сильвестров, Пелецис; не значит ли это, что вы все же после долгих лет, проведенных в авангарде и альтернативе, в итоге склоняетесь к благозвучию?

— Нет, не значит, я в этом концерте специально объединил своих друзей — композиторов-поставангардистов. Потому что других я уже наигрался, меня московский слушатель прекрасно знает по музыке от Шенберга до Кейджа. Сейчас мне физически трудно учить новые сочинения, требующие больших координационных и зрительных усилий, поэтому я более не включаю в концертные программы произведения сложные и новые, поскольку просто их не одолеваю быстро. С другой стороны, я не могу сказать, чтобы я не принимал таких авторов, как Курляндский, Раннев или Филановский, просто я вижу в их творчестве — опять-таки пусть другой меня поправит — большую локальность как во времени, так и в пространстве. То есть послезавтра — я не хочу говорить «содержательность» — желательная осмысленность этой музыки выветрится. И это я вижу по примерам даже таких классиков, как Булез и Штокхаузен. Желаемое величие и масштабы, которые мнились в них еще 20—30 лет назад и действительно виделись и слышались (и они даже БЫЛИ!), со временем как-то у этих композиторов поистончились. Сейчас, как бы ни позиционировали Булеза, для меня он остался автором немногих сочинений своего классического периода, начала и середины пятидесятых годов. То же самое со Штокхаузеном. Какие-то его более поздние вещи для меня померкли после сильного увлечения, даже, можно сказать, перелома, связанного с классическим роком и с музыкой неевропейских культур.

Это некомпозиторская музыка, созданная коллективно или даже индивидуально, незаписанная. Такая музыка больше, чем простой фольклор: индонезийский гамелан, или индийские раги (что инструментальные, что вокальные), или японская ритуальная музыка как различных сект, так и сословий, многие другие явления, которые не только открывают совершенно иной мир звуков, иной инструментарий, иные техники исполнения, но прежде всего говорят о том, что музыка — одна составная часть чего-то большего. Ритуала, существования, жизни, космоса, божеств каких-то, и такая многомерность присутствовала в ней всегда. Последняя стадия такой многомерности — это, по сути, классический ХХ век: классический модерн и чуть-чуть классический авангард.

Сейчас этой многомерности почти что не наблюдается — за исключением композиторов, из-за поисков этой многомерности обратившихся в прошлое, ставших немного «ретро» или воспользовавшихся моделями, которые могут оживить усохшие щупальца нашей коллективной памяти, протянутые в иные измерения. Из-за этого возникли «Новые сакральные пространства» Мартынова, из-за этого проявилась духовная тематика у Кнайфеля и у Пярта, открылись выходы в романтику у Сильвестрова, образовались репетитивные вещи у Райха или по-своему не менее замечательные — у Рабиновича.

Я знаю, что программа концерта 15 сентября очень узкая. Я бы с удовольствием сюда включил и американцев, и Уствольскую, и если уж говорить о друзьях, то всегда моими большими друзьями были Стравинский и Веберн. Но Стравинский и так был в программе 16-го числа. А Веберн, я считаю, не для этих концертов. Будет звучать музыка, в которой, во-первых, можно очень хорошо ПРЕБЫВАТЬ, а во-вторых, которая заставляет переживать не только настоящее, но и некоторое, пусть фрагментарно зацепленное, прошлое.

— Мне кажется, лучше подальше держаться от того, что нравится. Или того, кто нравится. Чтобы не перестало. А вы, такое впечатление, в близкой дружбе со всеми композиторами, которых играете, и они регулярно присутствуют в зале на ваших концертах, даже если уже умерли.

— Могу вам сказать, что предпочитаю почти не встречаться с Шопеном. Потому что он и так залапан, мне его жалко. Избегаю встреч и с Бахом. Просто потому что чувствую, что не дотяну до его уровня. Честно говоря, парочка композиторов из той компании, которая была собрана 15 сентября, мне тоже уже поднадоела. Потому что я их часто играю. Но мне не хочется никого обижать, и исполнителей тоже. Мне стали звонить, как только обозначился состав участников моих юбилейных концертов: «А можно мы тоже выступим, мы же очень вас любим!» Вот так афиша разрасталась, разрасталась… А то, что надо дальше держаться от музыки, которая нравится, — это хорошая идея! Замечательная. Но тогда придется радикально от нее отойти, потому что у меня столько симпатий!

— Однажды я ехал в машине с товарищем, по радио передавали бурный, острый, даже истерзанный классицизм, и был он исполнен очень резко, выпукло. Мы стали спорить, кто автор. Для Моцарта — слишком густо, для Бетховена — тонко и изобретательно, для Гайдна — проблемно. Оказалось, запись была сделана на вашем концерте, совместном с Concerto Köln, и звучал до-минорный концерт Моцарта. Вы преподаете в зальцбургском Моцартеуме…

— Четыре года назад закончил. Это обыкновенная Hochschule, иными словами, университет, такой же, как и Московская консерватория, но там есть правило: после 65 лет преподаватель обязательно должен уходить на пенсию. А что?

— Кажется, с Моцартом у вас все же совершенно особые отношения.

— И да, и нет. Пожалуй, он композитор, у которого есть вещи, подсознательно мне наиболее близкие и отражающиеся в моей собственной внутренней организации. Это некоторого рода легкость, светскость, вот что еще: абсолютная доступность. Иной раз, чтобы войти в композитора, освоить его язык, нужно думать и ломаться, примеряться и так, и эдак. К Моцарту примерка моей головы, моих рук произошла почти внезапно, не совсем в юности, но каким-то озарением и очень естественно, ловко. В правильности моего восприятия моцартовского разговорного языка я убедился, найдя впоследствии подтверждение в розысках и интерпретациях Арнонкура, его рассказах о том, каким музыкальным, конструктивным, образным языком пользовался Моцарт. Единственное, что мне не нравится в Моцарте, — это его вещи, основанные на легкой грациозности и пустячковости, что ли. Это именно те модные клише, из которых потом произошла вся романтическая белиберда о том, что он — «вечное дитя», «солнце» и так далее. Особенно их много в фортепианных вариациях, поскольку это не продуманные композиции, каковыми являются его сонаты или даже концерты, — это записанные импровизации. Ему давали темку, и он тут же на нее импровизировал: фактурно, перекидывая руки, туда-сюда, меняя тональность, — по схемам; и это иногда не то что скучно, просто заранее знаешь, что он скажет.

— Мы с вами как-то встретились в Париже, в гримерке у дирижера Юровского, и вы тогда предлагали повесить режиссера Чернякова за его постановку «Воццека» в Большом театре.

— Да, и не отказываюсь от своих слов! Но, правда, повесить его можно не только за это.

— Что же он такого проделал с «Воццеком», чтобы заслужить от вас подобную кару?

— Знаете, может, я экстремально выразился. Хотя могу сказать: в своей сценической работе он уничтожил все то, что вкладывал в свою оперу Берг. Он снял экспрессионистское сгущение музыки и происходящих событий. Он как бы развел их в разные стороны, и музыка тогда потеряла опору в драме, а драма перестала быть подлинной. Я понимаю, что театр есть театр и что существует и постпостмодернистский театр, да. Но нашим людям, не знавшим, не слышавшим «Воццека» никогда, незачем было подсовывать такую неклассическую, нетрадиционную интерпретацию. Если бы она еще усиливала какие-то моменты в драме и придавала мощь музыке Берга! Как, например, постановка «Моисея и Аарона» Шенберга на Триеннале в Бохуме, у меня есть эта видеозапись — она меня потрясла. Моисей и Аарон тоже в современных костюмах, со всеми теми же киноделами — сцена раздвигается, хор бродит, аквариум, в котором плавают то кровь, то змеи. В сцене пляски вокруг золотого тельца все актеры обнажаются и происходит оргия, очень натуралистическая, которую себе Шенберг вряд ли и представлял. Но дело в другом. Эта вещь у Шенберга замыслена как вневременная философская драма. Здесь сценическое решение, полное современных представлений, вольностей, достигает своего результата, потому что постановщик смотрит в корень смысла происходящей оперы, драмы и музыки; а Черняков — он осуществляет свой смысл помимо музыки. И это мне мешало больше всего. Не потому что это плохо, а потому что это идет мимо музыки.

Алексей Любимов во время сольного концерта «От сыновей Баха до Бетховена» в Камерном зале Московского международного дома музыки© Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

Алексей Любимов во время сольного концерта «От сыновей Баха до Бетховена» в Камерном зале Московского международного дома музыки© Дмитрий Лекай/Коммерсантъ— Вы все еще хотите передать государству вашу коллекцию фортепиано?

— Я слышу голос Петра Айду! У меня два проекта. Один внутренний, другой, увы, на вынос. Инструменты у меня все-таки не такие уж особенные, в мире таких достаточное количество. Но они уникальные для разгромленной и разграбленной России. Если такие инструменты еще где-то и есть, то они плохо отреставрированы и беззвучно стоят в богатых гостиных. Мои же фортепиано идеально было бы оставить здесь, в Москве, чтобы на них играли последующие поколения. Как это будет осуществляться, я не знаю. Если воплотится идея создания фонда или общества, при котором эти инструменты как некое замкнутое целое смогут существовать и сохраняться и в то же время к ним будут приложены реставрационные усилия, я буду только приветствовать это. Но продавать или отдавать их в руки государства, которое не будет заниматься восстановлением и эксплуатацией инструментов, я не собираюсь. А как это будет дальше — посмотрим.

— В чем смысл реставрации старого фортепиано? Не проще ли купить новое?

— Мне кажется, на это ответила просто музыкальная практика нашего времени, последних сорока лет. Как в чем смысл?! В том, чтобы любой исторический музыкальный инструмент, не только фортепиано, продолжал быть носителем звука, языка эпохи, которую он представляет. Чтобы отобрать у современного рояля хотя бы часть незаконно занятой им территории. А как еще можно сказать.

— 90-е принято ругать, но в 1997 году у вас получилось создать в консерватории уникальный факультет, на котором изучаются самые актуальные на сегодняшний момент исполнительские практики. Однако до сих пор этот факультет выглядит нелюбимым пасынком консерватории: клавесинисты ютятся в углах, на лестницах и в проходах, инструменты в жалком виде, и отношение к «барочникам» снисходительное. Вы уже сделали все что могли и далее пусть им занимаются те, кого вы туда привели и воспитали, или есть еще какие-то идеи?

— Знаете, у меня такое ощущение, что в этой стране все держится на энтузиазме одиночек. Существующие направления либо очень традиционные, начатые еще при царе, либо служат культурно-политическим целям, которые ничего общего не имеют с музыкой. Например, поддерживается пафосно-патриотическая или консервативная программная политика дирижеров и оркестров. Эти оркестры кормятся на государственных дотациях и ничего нового в продвижение нашей музыки не вносят.

— А не вы ли играли Пярта с Горенштейном?

— Послушайте, я мог бы отменить этот концерт, если бы он не проводился в рамках кагановского фестиваля Наталии Гутман. Тогда произошло почти что убийство музыки Пярта, в этой ошибке я могу лишь раскаиваться — я говорю о выборе дирижера. Но не надо забывать, что у нас бывали и хорошие исполнения Пярта, например, Четвертая симфония, которую играл оркестр Рудина.

Я думаю, что консерватория вполне приняла идеологически и наши программы, и факультет. Трудность в другом: серьезность занятий старинной музыкой не осознана до конца не консерваторскими, а послеконсерваторскими инстанциями. Людям очень трудно устраиваться. Нет оркестров, нет других ансамблей, кроме маленьких начинаний, которые организуют сами наши воспитанники. И кроме того, консерватория никак не может выкрутиться из очень сложных формулировок, навязываемых госстандартом.

У нас в государстве нет программ, которые помогли бы разворачивать новые направления. Хорошо бы клавесинных и фортепианных мастеров направить на обучение — нет этой программы; надо сделать хотя бы общемосковские, я уж не говорю — общероссийские, образовательные семинары. До последнего времени ЦМШ была настроена абсолютно против клавесина и всех барочных инструментов, а ЦМШ — это главный поставщик музыкантов для консерватории. Нет образованности, люди не информированы, существуют вне мирового контекста и продолжают думать, что российская исполнительская школа — лучшая в мире.

— А где теперь лучшая школа?

— А нет никакой исполнительской школы в какой-то определенной стране. Это было когда-то, до 60—70-х годов. А сейчас учебные заведения стремятся иметь интернациональный состав педагогов, и ученики тянутся за своими педагогами из разных стран, сейчас нет национальных граней — в Европе и Америке, по крайней мере. Есть, пожалуй, школы определенных педагогов, это можно так сказать. И существуют, к сожалению, не школы, а антишколы, выработанные современными международными конкурсами. Это школы против музыки. Конкурсы — это фабрики уничтожения музыкальных индивидуальностей.

— Есть школа Любимова?

— Если уж говорить об этом, во-первых, я слишком молод для того, чтобы создавать школу, — молод педагогически, я имею в виду, потому что педагогикой я занимаюсь с 1997 года и выпусков у меня было не так много. Мои ученики все очень разные, я никому не навязываю единого исполнительского стиля, у меня самого его нет. Я специально себя позиционирую так, что за разными инструментами ты должен иметь разный стиль. Я пробуждаю в своих учениках умение маневрировать в музыке, умение прочесть эту музыку в контексте эпохи, в контексте сегодняшнего дня, в других контекстах. И если человек феноменально одарен, из него прет настолько все свое, не похожее на то, что есть у меня, я только приветствую это и ни в коем случае не заставляю его делать что-то под какую-то общую гребенку. А средние — средние должны обучаться стилистике. Поэтому, я бы сказал, у меня не школа — у меня хороший аппарат из моих учеников и друзей. С большинством из них я играю часто, не только здесь, но и за границей, и в четыре руки, и на два рояля. Я не вижу необходимости говорить о школе, это значит вообще что-то замораживать. Ни в коем случае. Прикалывать живую бабочку к планшетке — это не мое занятие.

— Вы скучаете по кому-то, кого невозможно вернуть уже даже с помощью музыки?

— Из исполнительских сожалений — певица Виктория Иванова, которую я очень любил, с которой мы часто выступали. Все время о ней вспоминаю. У меня большое сожаление об одном из ушедших людей, с кем я мало, недостаточно общался, — это Филипп Моисеевич Гершкович, ученик Веберна, композитор, теоретик, потрясающий аналитик не только творчества нововенцев, но и Моцарта и Бетховена. Это абсолютная легенда, хотя композиторских достижений у него мало, и я бы не сказал, чтобы они были слишком оригинальными, но он обладал потрясающим умом, чрезвычайно интересный для общения человек!

И есть, конечно, неосуществленные «идеальные» встречи с людьми, с которыми у меня чуть-чуть не сомкнулось. В частности, со Стравинским. Я был в «Шереметьево» с Юдиной, когда он прилетел в Россию в 1962 году, ему как раз исполнилось 80 лет. Там же присутствовала компания всей той гадости, прислужников из официальной делегации. Стравинский хотел пообщаться с Юдиной, и она с ним, но Хренников все время садился в кресло между ними, чтобы таким образом не дать им побеседовать. Я подошел робко к Юдиной сбоку, а у меня с собой было единственное сочинение Стравинского, изданное в СССР, — Итальянская сюита на темы из балета «Пульчинелла», скрипичное переложение. Я говорю:

— Мария Вениаминовна, мне очень бы хотелось взять у него автограф, пока он здесь.

А мне было тогда лет 15.

— А что это у вас, Алеша?

— Итальянская сюита.

— Ой, ну что вы! Ведь это совсем незначительная музыка.

И все! Таким образом она меня отвела. Но зато когда я был в Венеции несколько лет назад (а, как известно, Стравинский там похоронен на кладбище Сан-Микеле), он мне три раза снился, напоминая о себе, и я потом поехал на его могилу.

— Последний вопрос, Алексей Борисович.

— Мне очень понравились ваши вопросы, а у меня нет больше ответов, как сказал Кейдж. Вы можете написать как итог: интервью актуально на сегодняшний день, а через год, может, я буду думать совершенно по-другому.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221902 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего

18 января 20221345 Литература

Литература Общество

Общество Искусство

ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции

17 января 20221665 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Литература

Литература Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа

13 января 20224210 Общество

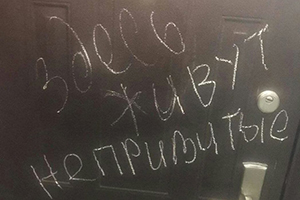

ОбществоАлександра Архипова изучала гражданскую войну «ваксеров» и «антиваксеров» на феноменальных примерах из сетевого фольклора и из народной жизни

13 января 20221983