Современная музыка

Современная музыка«Очень хотелось вернуть “Колибри” на волну современного звука»

Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»

18 мая 2021406 Казанская психиатрическая больница. 1994© Веленгурин Владимир / ТАСС

Казанская психиатрическая больница. 1994© Веленгурин Владимир / ТАССВесной 1921 года первый шеф советской политической полиции Феликс Дзержинский решал проблему. Что делать с известной революционеркой, одним из лидеров левых эсеров Марией Спиридоновой? К 1921 году Дзержинский был по уши в крови и вряд ли бы задумался хоть секунду перед тем, как подписать еще один смертный приговор, пусть и женщине. Однако проблема Спиридоновой заключалась в том, что западные социалисты в те годы еще обращали внимание на репрессии против своих единомышленников в России. Там вроде бы победила социалистическая революция, и в то же время именно там репрессии против социалистов были более жестокими, чем в любой другой стране.

Ссориться с западными социалистами большевикам было не с руки, поэтому Дзержинский задумался над неким иным решением. Такое решение он нашел. Дзержинский пишет своему подчиненному короткую записку, в которой предписывает следующие меры:

Надо снестись с Обухом и Семашкой [1] для помещения Спиридоновой в психиатрический дом, но с тем условием, чтобы оттуда ее не украли или не сбежала. Охрану и наблюдение надо было бы организовать достаточную, но в замаскированном виде. Санатория должна быть такая, чтобы из нее трудно было бежать и по техническим условиям. Когда найдете такую и наметите конкретный план, доложите мне [2].

«Пожелания» Дзержинского были выполнены, и в Москве быстро обнаружилась «санатория», отвечавшая всем требованиям, — ею стала Пречистенская психиатрическая больница. История нарисовала вокруг этого места причудливую кривую. В 1834 году там помещалась полицейская часть, где содержался под арестом первый русский либерал Александр Герцен. В советское время Пречистенская психиатрическая больница вырастет в Институт судебной психиатрии имени Сербского, а институт, в свою очередь, станет одной из важнейших шестеренок машины карательной психиатрии.

Спиридонову поместят в «санаторию» под чужой фамилией, но пробудет она там недолго. Через пять месяцев Спиридонову отправят в ссылку в подмосковную деревню, затем последует череда ссылок — уже в отдаленные места. Вскоре после начала войны, перед приходом немцев, Спиридонову вместе с другими заключенными Орловской тюрьмы расстреляют в лесу под городом. Тут снова Клио прочертит свою загадочную кривую. В здании, где последние годы содержалась первая жертва карательной психиатрии, через много лет будет создана психиатрическая тюрьма — Орловская специальная психиатрическая больница МВД.

Записка Дзержинского датируется 19 апреля 1921 года. Эта дата, по чистому совпадению стоящая вплотную к дням рождения Гитлера и Ленина, стала днем рождения советской политической психиатрии.

Идею о том, что и психиатрические учреждения должны служить делу революции — вернее, террора, — среди большевистского руководства разделял не только Дзержинский. В 1926 году она была закреплена в новом Уголовном кодексе, который предписывал применять к совершившим преступления душевнобольным две различные меры: (а) принудительное лечение; (б) «помещение в лечебное заведение со строгой изоляцией». На практике «строгой изоляции» подлежали исключительно арестованные за «контрреволюционные преступления». Здание бывшего монастыря в Сарове (Нижегородская область) использовалось как раз в качестве такого «лечебного заведения». В 1935 году более ста его заключенных были переведены в условия столь же «строгой изоляции» в психбольницу Казани [3].

Еще через четыре года это отделение было названо Казанской тюремной психбольницей (ТПБ), ставшей первой психиатрической тюрьмой, матерью всех и доныне существующих психиатрических заведений закрытого типа. Согласно инструкции 1945 года, заключению в ТПБ подлежали исключительно «государственные преступники». Одной из таких «государственных преступниц» была женщина, которая находилась в Казани с 1935 года почти 20 лет — за то, что бросила камень в сторону Мавзолея Ленина.

В 1945 году была создана еще одна ТПБ в Ленинграде; она была оборудована в здании бывшей женской тюрьмы на улице Арсенальной.

Специальные клиники для социально опасных душевнобольных существовали и существуют во многих странах, однако советское новаторство заключалось в том, что ТПБ находились в подчинении НКВД, бывшего и тюремным ведомством. В ТПБ заключенные находились в закрытых камерах почти круглые сутки под надзором сотрудников НКВД, да и психиатры также были офицерами НКВД.

В ТПБ заключенный становился тем, кого Оруэлл назвал в своей книге unperson. Если обычный заключенный ГУЛАГа формально имел некие права, то заключенный ТПБ уже как бы не существовал. Его заявления в советские органы не рассматривались, увечья и смерть не расследовались, да и срок не определялся законом — до смерти Сталина на свободу из Казанской ТПБ не вышел почти никто. Все ТПБ были сверхсекретными учреждениями, о которых даже в ГУЛАГе больше ходили пугающие слухи. Там за ними закрепилось страшноватое название «вечная койка» — и это было почти правдой.

С точки зрения заключенных, главным отличием ТПБ от обычной психбольницы было питание. В ТПБ кормили по голодным гулаговским нормам — с закономерным результатом. В военные годы смертность в Казанской ТПБ была на уровне гулаговской (примерно 25% в год). Неудивительно, что до конца войны почти все заключенные ТПБ «освободились» в могилу, — голод и холод убивали вернее пулеметов.

В 1941 году в Казанскую ТПБ попал художник Василий Ситников. Ситников выжил только благодаря тому, что получал дополнительное питание за выполнение различных грязных работ — от уборки замерзших экскрементов в туалетах зимой до захоронения покойников [4].

Другим источником питания для Ситникова была гнилая картошка, которой кормили свиней на ферме, устроенной врачами якобы для благих целей питания заключенных. Заключенным, конечно, не доставалось ничего, кроме копыт, да и то изредка — так что работавшим на ферме, чтобы выжить, в свою очередь, приходилось обворовывать свиней. Если кого-то за кражей картошки ловили, то сразу отправляли в камеру на вязки — и на верную смерть.

В послевоенные годы ситуация чудесным образом изменилась. В 1952 году в Казанскую ТПБ привезли актера Владимира Гусарова. Гусаров сгусарил в ресторане «Савой», спев «Интернационал» и обругав кого-то из клиентов «сталинскими выбл∗∗ками». Не будь его папа первым секретарем компартии Белоруссии, Гусаров уехал бы на Воркуту — а так отбыл два нетяжких года в Казани.

ТПБ к тому времени выглядели некими загадочными островами ГУЛАГа, условия на которых отличались от лагерных примерно так же, как в пятизвездочном отеле на Мальдивах — от условий современных зон. Питание стало нормальным, передачи были почти неограниченными, ну и лечения тоже не было — чисто за отсутствием лекарственных средств. «Лечили» валерьянкой и бромом, была распространена «сонотерапия» — когда заключенного по две-три недели накачивали снотворным. Эффект, конечно, был нулевой.

Систему этого «безумия» с первого взгляда понять нельзя. В каждом лагере на каждом острове обширного «архипелага» сидело по несколько «городских сумасшедших», которые быстро умирали на общих работах или в «мертвецких» — бараках для инвалидов. (Еще в 1938 году в пересыльном лагере под Владивостоком умер от душевной болезни и истощения Осип Мандельштам.) При этом несколько сотен «избранных» душевнобольных в Казанской ТПБ «наслаждались» приемлемым питанием и даже не обязаны были работать.

Однако, как и во всяком безумии, в этом тоже была своя система. Можно догадаться, что «либерализм» архитекторов ТПБ мотивировался, в первую очередь, собственными интересами. Номенклатура создавала «райские острова» для защиты себя и «своих».

Вместе с Гусаровым в Казанской ТПБ сидел адмирал Лев Галлер, обвиненный в шпионаже в пользу союзников во время войны, племянник жены Молотова Дмитрий Лешнявский [5], сын судьи на процессе Зиновьева—Каменева Юрий Никитченко. С 1953 года в Ленинградской ТПБ сидел генерал-лейтенант, начальник штаба при Жукове Иван Варенников (пробыл там меньше года — умер Сталин). Так же, как и Гусаров, все эти люди были в статусе VIP.

Среди VIP в Казанской ТПБ находился и бывший президент Эстонии Константин Пятс. Пятс просидел там 10 лет. В 1952 году, когда он потерял свое значение как политическая фигура, Пятс был осужден на 25 лет — и все же умер в психиатрической больнице поселка Бурашево Калининской области. Гораздо меньше времени провел в Казанской ТПБ Ян Пилсудский — польский политик и младший брат «отца польской независимости». Ян Пилсудский был арестован НКВД в Вильнюсе в 1939 году и отправлен в Казань, но вскоре после нападения Германии на СССР был освобожден и смог уехать в Англию.

В середине 1950-х годов маховик истории крутанулся в другую сторону, и в ТПБ оказались сталинские чекисты. Самым известным из них был один из отцов международного терроризма генерал Павел Судоплатов. В Бутырке Судоплатов бездарно косил, требовал кормления из ложечки, но ломался, когда приносили передачу с домашней пищей от жены — фрукты, жареную курицу, фаршированную рыбу: это он ел сам.

Психиатры, конечно, все понимали, но в общей неразберихе не понимали политических задач текущего момента — так что на всякий случай отправили Судоплатова в Ленинградскую ТПБ. Там его соседями стали бериевские генералы — Ювельян Сумбатов и начальник охраны Берии Рафаэль Саркисов (Саркисов известен тем, что это его «служебной обязанностью» было поставлять Берии девочек). Лишь к концу 1950-х Хрущев вычистил из КГБ чекистов, покрывавших коллег-симулянтов, и отправил Саркисова и Судоплатова во Владимирскую тюрьму (Сумбатов к тому времени умер) [6].

Ленинградская специальная психиатрическая больница

Ленинградская специальная психиатрическая больницаПри Хрущеве тюремные психбольницы переименуют в специальные (СПБ) — что ничего не изменит. Изменится то, что с этого времени СПБ станут заполняться уже не случайными жертвами и номенклатурой, а идейными противниками режима. Одновременно там появятся и медикаменты — пока еще только аминазин и сульфозин.

Сульфозин был одним из средств так называемой пирогенной терапии. Метод был изобретен еще в 1920-х годах австрийским врачом — и по совместительству нацистом — Юлиусом Вагнер-Яуреггом (Julius Wagner-Jauregg). За это изобретение он даже получил Нобелевскую премию. Для лечения психозов Вагнер-Яурегг экспериментировал со многими средствами — от туберкулина и малярийной инфекции до трупного яда, — пока наконец стандартным средством «пиротерапии» не стала взвесь серы в персиковом масле.

Позднее в мире «пирогенную терапию» перестанут применять из-за ее неизбежных болезненных побочных эффектов, но в советской психиатрии ее будут использовать вплоть до самой перестройки.

Владимир Буковский, оказавшийся в Ленинградской СПБ в 1963 году за копирование книги Милована Джиласа «Новый класс», позднее в интервью CBS опишет эффекты «лечения»:

Вот три типа наказаний, применяемых в этой больнице. Первый тип относится к наказаниям медицинскими средствами. Известно, я думаю, везде средство под названием сульфозин. Оно применяется в случае, если пациент, т.е. заключенный, совершил небольшой проступок. Допустим, грубо ответил врачу на какой-либо вопрос или заявил, что врач — «палач в белом халате». Сульфозин — болезненное наказание. От него поднимается температура до сорока градусов Цельсия. Человек чувствует лихорадку, он не может встать, не может пошевелиться. Это продолжается день-два. Если же такое «лечение» повторяется, то такое состояние может продлиться и неделю, и десять дней.

В качестве второго наказания применяется средство под названием аминазин. <…> От него пациент чувствует отупение, сонливость, он может спать несколько суток подряд. Если такое средство применяется как система, то пациент может спать в течение всего срока его употребления.

Третьей мерой наказания была, как у нас называлось, укрутка. Это использование влажной парусины, которой обматывался пациент от пяток до головы. Обматывался настолько плотно, что ему было трудно дышать. Когда эта парусина начинала сохнуть, она садилась, сжималась, и человек чувствовал себя еще хуже [7].

Все, что рассказал Буковский, было правдой и к тому времени — шесть лет отделяли его пребывание в СПБ от интервью CBS — уже не всей правдой.

Появлялись все новые и новые медикаменты, которые изобретались для лечения больного мозга, а также могли оказывать сильное влияние и на мозг здоровый. Эти медикаменты легко разрушали волю, память, интеллект и к тому же имели физически болезненные побочные эффекты. Примитивная триада — сульфозин, аминазин, укрутка — отошла на второй план, освободив место длинному ряду новоизобретенных нейролептиков. Все они немедленно брались на вооружение в СПБ для борьбы с инакомыслящими. С конца 1960-х годов политическая медицина в СССР стала медициной пыточной.

Черняховская специальная психиатрическая больница

Черняховская специальная психиатрическая больницаМесто аминазина занял препарат аналогичного действия, но гораздо сильнее по воздействию — тизерцин. Тизерцин вызывает затуманенность сознания, резко понижет кровяное давление, из-за чего случаются обмороки.

Член Литовской Хельсинкской группы философ Альгирдас Статкявичюс в Черняховской СПБ терял сознание трижды. Ему везло, и все три раза он падал на деревянный пол, повредил себе голову и руку, но остался жив [8]. Сосед его по койке Тумаков был не столь везучим и упал в туалете на бетон. Произошло кровоизлияние в мозг, он потерял зрение на оба глаза. Через два дня Тумаков скончался.

На меня уже с малых доз тизерцина по утрам нападало какое-то странное состояние, сравнимое с параличом, — тяжелое тело ни в одном члене своем не слушалось и не двигало ни мускулом. Так с закрытыми глазами лежал я по часу, слыша через звон в ушах все вокруг, но не в силах пошевелить и пальцем. Медицина дала этому свое название — дискинезия, обездвиженность.

В 1977 году в Казанской СПБ политзаключенному Борису Евдокимову от уколов тизерцина было так плохо, что он тоже не мог вставать по утрам. Евдокимову было 54 года, и шел шестой год его мытарств по разным СПБ. К тому времени он уже страдал ишемической болезнью сердца с частыми приступами сердечной астмы, диабетом, бронхиальной астмой. Поэтому Евдокимову по утрам медсестра впихивала в рот таблетку теофедрина, и с теофедрина он кое-как начинал двигаться — но курс уколов не прерывался ни на день [9].

Примерно так же «лечили» в Днепропетровской СПБ выданного в СССР финскими пограничниками Александра Шатравку:

Тело превратилось в какую-то ослабевшую, неповинующуюся массу. Голова ничего не соображала, рот и нос так пересохли, что трудно даже было выговорить слово, хотелось пить... Кое-как сел на край кровати и попытался встать, но не тут-то было. В глазах потемнело, и темнота перешла в черноту, унося меня в какую-то бездну [10]...

Позднее Шатравка заметил, что

нейролептик совершенно притупил и мышление, и круг интересов. Начались провалы в памяти. Однажды, проснувшись утром, я поймал себя на том, что никак не могу вспомнить, с какой стороны должно всходить солнце: с запада или с востока [11].

Шатравке довелось попробовать и другое блюдо из меню карательной психиатрии — трифтазин. Это в некотором смысле противоположность аминазину-тизерцину. Трифтазин вызывает беспокойство, от него начинается бессонница. Проходит полчаса-час после приема, и вдруг появляется ощущение некоего смутного неудобства. Вроде того, какое бывает, когда человек засидится или залежится, — хочется потянуться, подвигаться, походить. Нет сил, но и нельзя остановиться, и приходится ходить и ходить, пока у заключенного не закружится голова и он не рухнет на кровать в кратковременное забытье. Медицинское название всего этого — акатизия.

Вот ощущения, описанные Шатравкой:

Вначале человек испытывает ощущение непонятной неусидчивости. Сядешь — вдруг хочется встать. Пойдешь — вдруг хочется остановиться или прилечь. Ляжешь — тоже долго не улежишь. Срываешься с койки и начинаешь носиться по палате неизвестно зачем. И так до полного изнеможения… Взгляд ни на чем не может остановиться, мысль не может принять какую-то конкретную форму, даже свидание с родственниками становится в тягость. Полностью пропадает аппетит. <…> Мир становится пустым и ненужным. В душу вселяется непонятный и ничем не мотивированный страх. Состояние жуткое и трудно поддается описанию [12].

Аналогичным — и еще более сильным — действием обладает французский препарат мажептил. Действие мажептила я заметил уже через час после приема первой таблетки в Казанской СПБ. После прогулки надо было вернуться в полуподвальное отделение, спустившись на несколько ступенек. Тут я с удивлением обнаружил, что ноги не гнутся. Я прошел эти ступеньки как полупарализованный после инсульта — опуская одну ногу за другой руками. А вскоре захлестнуло все тело и мозг. Обрывки мыслей путались, язык перестал повиноваться, тело била дрожь, тряслись руки.

Выловленному в Черном море «побегушнику» Юрию Ветохину в Днепропетровской СПБ было не слаще:

После укола мажептила у меня в глазах появились какие-то черные точки. Я шел по коридору, и черные точки рисовались по всему полу. Потом пришло недомогание, сонливость, слабость и еще что-то неприятное, что я не мог объяснить [13].

Еще тяжелее экстрапирамидные расстройства от главного блюда в меню карательной психиатрии — галоперидола. Его назначали за самые серьезные проступки, самым тяжелым больным, особо часто — политическим. Галоперидол назначали и тогда, когда нужно было убить.

Вот бродит по проходу между койками заключенный, только что получивший горсть мелких белых таблеток галоперидола: его гоняет неусидчивость, глаза остекленели. И вдруг замечаешь, как непроизвольно у него отходит вниз челюсть; он возвращает ее обратно, пока это еще удается, но она отпадает все дальше, и уже мускулы не справляются с напряжением. Рот разверзается все больше и больше, зэк пытается вправить челюсть руками, но тщетно — в выпученных глазах его ужас. Спазм не проходит, и челюстные мышцы растягиваются на всю возможную длину, причиняя невыразимую боль.

И тут же начинается другой спазм, и глазные яблоки закатываются вверх, заходят под самые надбровья, и дальше закручивает уже все тело. Вздергивается вверх голова, скрючивает пальцы, ступни подгибаются внутрь. Несчастный падает на пол, мычит и стонет, бьется, как раненое животное. Его позвоночник выгибается вперед (это называется опистотонус).

Спазм может напасть и на мускулы челюсти и пищевода (медицинское название — дисфагия, тризм). В 1976 году в Казанской СПБ вернувшийся в СССР летчик-перебежчик Валерий Янин уже не мог есть, его кормили через шланг — и честно через шланг же вливали с водой таблетки. В Днепропетровске в таких случаях для простоты делали уколы, а кормили еще оригинальнее. Вот как описывает это Ветохин:

Санитар взял с подноса <...> миску супа, поднял ее и опрокинул на ту часть лица Савченко (заключенного. — В.Д.), где ориентировочно находился его рот. Я уже не говорю, горячо было больному или не горячо. В рот попала только незначительная часть супа. Остальное полилось за ворот рубахи и на пол. Но Савченко не сделал ни одного глотательного движения. Он не мог глотать [14].

Галоперидол получал правозащитник Леонид Плющ в Днепропетровской СПБ. Вот каким его увидела на свидании жена:

Когда в комнату для свиданий ввели Леонида Ивановича, его невозможно было узнать. В глазах боль и тоска, говорит с трудом, с перерывами, часто откидывается на спинку стула в поисках опоры. Видно, как он сдерживается, временами закрывает глаза, стараясь вести разговор, отвечать на вопросы. Но вот внутренние силы истощились, кончились. Леонид Иванович начал задыхаться, его начало ломать, лицо исказилось судорогой, стало сводить руки и ноги. Он то судорожно вытягивался, напрягаясь всем телом, то бессильно падал на стол. Было заметно, что временами он теряет слух [15].

Казанская специальная психиатрическая больница

Казанская специальная психиатрическая больницаВсе время, начиная с середины 1960-х годов, количество СПБ в СССР возрастало. Соответственно росло и население «психиатрического ГУЛАГа». Если в 1956 году в Казанской и Ленинградской ТПБ находилось чуть более 700 заключенных, то в 1970 году их было 3350, а к 1979 году в одиннадцати СПБ содержались уже 6308 человек.

Однако и этого было мало. В 1978 году специальная комиссия Совета министров с подачи шефа КГБ Андропова принимает решение о строительстве еще шести СПБ и одновременно — обычных психиатрических больниц на 59,3 тысячи коек [16].

Обычные психиатрические больницы были той околицей психиатрического ГУЛАГа, за которую простой советский человек мог попасть легче всего. Если в СПБ отправляли людей, против которых возбуждались уголовные дела, то в психушку можно было угодить, и не совершая никаких «преступлений». В карательной психиатрии действовал свой уголовный кодекс, и причин для «госпитализации в административном порядке» был миллион.

Формальное членство в диссидентской организации и просто подписание каких-либо открытых писем уже составляли психиатрический corpus delicti — так же как и чтение «литературы, запрещенной к обращению в СССР». Наконец, можно было просто собираться за чаем или водкой, слушать западное радио и вести политические разговоры.

Обычно «административно госпитализированных» сажали в буйные отделения, где наказанием было уже само соседство с тяжелыми душевнобольными. Припадки, ссоры, насилие санитаров, драки — все это приходилось наблюдать 24 часа в день. Не было это и безопасным.

В московской психбольнице № 15 Валерии Новодворской сломали две пары очков и облили раз кипящим чаем. В Тольяттинской психбольнице художник Михаил Зотов получил от душевнобольного удар металлической кружкой в глаз. Глаз ослеп, позднее процесс атрофии нерва постепенно перешел и на второй. Для художника это было трагедией — большей, чем для Бетховена глухота.

Украинский студент Виктор Боровский написал курсовую работу по докладу Хрущева на XX съезде — что в 1975 году уже было плохой темой. Говоря о коллективизации, Боровский применил слово «геноцид». Этого было достаточно: милиция поймала его прямо на улице и отвезла в психбольницу. Боровский писал:

Я там находился в течение 3-х месяцев и подвергался тяжелому лечению. За 20 дней мне сделали 10 уколов (кислота и сульфаты [17]), которые вызывали ужасные физические страдания. Действие такого укола длится несколько дней. Когда мне не делали инъекций, меня заставляли слушать стоны других, вызванные или инъекциями, или электрошоком [18]...

Не стеснялись пристраивать в психушки и людей известных. В 1964 году весьма популярный в то время актер Юрий Белов в ресторане Дома кино неосторожно и, наверное, нетрезво высказал, что, по его мнению, Хрущева скоро снимут. В ресторане Дома кино уши были повсюду, так что Белова вскоре вызвали в КГБ и «профилактировали» — закрыли на полгода в психбольнице. Скоро произошел переворот, Хрущева действительно сняли — но вместе с карьерой Хрущева на этом закончилась и актерская карьера Белова.

Ставший известным гораздо позднее Никита Джигурда летом 1980 года приходил на Ваганьковское кладбище на могилу Высоцкого и пел там под гитару его песни. Джигурда вспоминал:

Меня отправили в психушку, чтобы там сделать из меня «нормального» человека. Кололи всякой дрянью, лечили электричеством. Я чувствовал себя при этом лечении полным идиотом.

Кто-то пытался вполне официально эмигрировать из страны — и оказывался вместо США или Израиля на койке в психиатрической больнице. Постоянными «гостями» психушек были еврейские отказники. В одном 1980 году там оказались Владимир Кислик (Киев), Владлен Столпнер (г. Электросталь, Московская область), Александр Магидович (Тула), Валерий Сулимов (Рига).

Естественно, что значительную часть госпитализированных в «административном порядке» составляли верующие — всех конфессий и без какой-либо «дискриминации». В 1980-е годы в психбольницах оказались и недавно появившиеся в стране кришнаиты. В психбольницах им приходилось несладко: там их шпиговали уколами и принудительно кормили мясным бульоном. Нейролептики и холестерин смешивались в организме вегетарианцев в довольно опасный для здоровья коктейль. В 1986 году всего через пять дней после госпитализации — и интенсивных инъекций галоперидола и тизерцина — в Ереванской психбольнице скончался кришнаит Мартик Жамкочян.

Каждый четвертый автор анонимных «клеветнических» писем, отправленных в газеты и советские органы, также оказывался в психушке без обвинений. Эта статистика известна благодаря отчетам самих глав КГБ для Политбюро. Андропов докладывал, что за 1981 год КГБ выявил 946 авторов анонимных писем и листовок. Только в отношении 36 были возбуждены уголовные дела, но 229 человек отправили по психбольницам [19].

Значительную часть «административно госпитализированных» составляли «жалобщики» — люди, которые пытались восстановить справедливость после незаконного увольнения с работы, или потери прописки, или после того, как начинали разоблачать коррупцию среди местного начальства и силовиков. Если такая деятельность затягивалась надолго, то у КГБ лопалось терпение — и «чумовозка» отвозила лечить «жалобщика» в психбольницу. Там пациент получал какой-нибудь экзотический диагноз вроде «кверулянтства» или «мании жалоб» (такой диагноз был поставлен в Витебской психбольнице колхознику Ивану Карейше в 1980 году).

Стабильными поставщиками «кверулянтов» были центральные советские и партийные учреждения. Как стало известно из записки Андропова в Политбюро, только в 1966–1967 годах и только из приемных советских учреждений было отправлено в психбольницы свыше 1800 человек — и это не считая тех, кто пытался пробиться в иностранные посольства или достучаться до западных корреспондентов, и только в Москве [20].

Чтобы попасть в психушку, можно было вообще ничего не делать. В апреле 1972 года бывшего политзаключенного Анатолия Пономарева заперли в психбольницу № 3 в Ленинграде только потому, что в СССР собирался приехать Ричард Никсон, а Пономарев мог попытаться с ним встретиться. Как Пономареву удастся добраться до президента США, чекистские умы не занимало.

Ну и, конечно, Пономарев был не единственным. В Москве на время визита, ставшего «большим шагом по пути политики разрядки международной напряженности», в больницу имени Кащенко отправили сына известного актера Крючкова Николая Крючкова-младшего, известно и о других пострадавших от политики разрядки.

На время Олимпиады 1980 года в городах, где проходили соревнования, по грубым подсчетам, госпитализировали не менее двух тысяч человек. Точное число неизвестно, но только в Киеве на Олимпиаду в психушках оказались 320 новых пациентов. Госпитализировали и жителей других городов, если те пытались поехать в Москву — ну или если чекистам так казалось.

Числа с тремя нулями показывают, что в послесталинскую эпоху карательная психиатрия стала главным инструментом политических репрессий. Причем, в отличие от жертв Большого террора, который проводился индискриминационно, все репрессированные были противниками режима. Тогда это знали все в СССР — что любое слово и любое действие против системы могут закончиться не только лагерем, но и психбольницей.

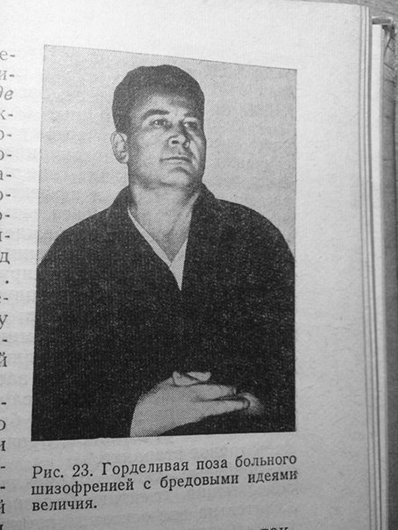

Иллюстрация из советского учебника по психиатрии

Иллюстрация из советского учебника по психиатрииВ ноябре 1989 года ЦК КПСС принял постановление «О совершенствовании законодательства об условиях и порядке оказания психиатрической помощи». Это многое изменило.

В то время в психбольницах еще продолжали находиться бывшие заключенные СПБ. Их «горбачевская амнистия» не коснулась, и людей просто тихо переводили из СПБ в обычные психбольницы без снятия диагноза (в том же году в психбольнице под Нижним Тагилом умер от инфаркта кандидат экономических наук Валериан Морозов; до того Морозов шесть лет пробыл в Казанской СПБ).

Еще отправляли в психушки активистов перестройки. Там брянскому экоактивисту Андрею Бертышу объяснили:

Будешь заниматься политикой — будем лечить. И показали как. Как делают инсулиновый шок, электросон. Электросон — это когда ток пропускают через мозги. Инсулиновый шок — это искусственно вызывают состояние комы, как у диабетиков.

И все же высокопоставленная комиссия проехала по СПБ и дала рекомендации, где что улучшить. Благовещенскую СПБ, где я провел два года, закрыли совсем — поняв, что улучшить там в принципе ничего нельзя. (Вместо нее была создана другая — в Новосибирске.)

В качестве альтернативы СПБ были созданы «психиатрические больницы с усиленным наблюдением» — как правило, строгие отделения обычных психбольниц. (Там отбывали принудлечение «болотные узники» Михаил Косенко и Максим Панфилов.)

Однако и СПБ остались стоять. Теперь они называются «стационары с интенсивным наблюдением» и формально подчинены Минздраву. Одно время оттуда даже убрали охрану МВД — но потом вернули опять. В каждом СТИНе существует «группа быстрого реагирования», которая по вызову делает то же, чем ранее занимались санитары, — избивает больных. Еще чаще — как и в ИТК — для этого используют «прикормленных» пациентов.

Периодически и все чаще мы узнаем о новых случаях «экстремистов», которых отправляют на принудительное лечение по суду. Особо частыми — и особенно в Крыму — стали случаи необоснованного направления политзаключенных на судебно-психиатрическую экспертизу. Там ровно месяц они должны пробыть в компании уголовных преступников и тяжелых душевнобольных.

По всем признакам ставить карательной психиатрии диагноз exitus letalis еще рано. Она в коме — но может вернуться к жизни в любой день.

Автор — журналист, правозащитник, в 1980–1983 годах — узник советской карательной психиатрии.

[1] Высшие медицинские чиновники большевистского режима. Владимир Обух был личным врачом Ленина, Николай Семашко — наркомом здравоохранения (1918–1930).

[2] Цит. по: Анатолий Прокопенко. Безумная психиатрия. — М., 1997. С. 17.

[3] И снова историческая петля: в этой больнице пробыл почти 20 лет революционер Василий Конашевич (1860–1915), психически заболевший в заключении в Шлиссельбургской крепости.

[4] Мне это расскажет сам Ситников, с которым мы будем почти соседями в Нью-Йорке в конце 1980-х. Ситников будет вспоминать прошлое с мефистофельскими усмешками, но все же в итоге голос сорвется — так что придется выпить водки. И мне тоже.

[5] По источникам — иногда Вешнявский.

[6] Судоплатов отсидит полностью 15-летний срок во Владимире, где перенесет три инфаркта и ослепнет на один глаз. Там же будет сидеть и убийца Троцкого Наум Эйтингон. Вероятно, дух Троцкого (да и души всех их жертв) в это время с умилением взирал с того света на Владимирскую тюрьму.

[7] Цит. по: Казнимые сумасшествием. — Мюнхен, 1971. С. 369–370. Стоит поправить Буковского относительно сульфозина: температура от уколов может подниматься и выше. Если достигала 41 градуса, то действие сульфозина купировалось.

[8] Философ Статкявичюс, которого в СССР «награждали» аминазином, в независимой Литве был награжден президентским орденом Крест Витаса.

[9] Евдокимова «лечили» успешно, но зря: не протянув и пяти месяцев после освобождения, он умер.

[10] Александр Шатравка. Если ты болен свободой... — М.: Самиздат, 1990. С. 104–105.

[11] Шатравка, с. 296–297.

[12] Шатравка, с. 158.

[13] Юрий Ветохин. Склонен к побегу. — Сан-Диего, 1986. С. 283.

[14] Ветохин, с. 353.

[15] История болезни Леонида Плюща. Сост. Татьяна Ходорович. — Амстердам: Изд. Фонда им. Герцена, 1974. С. 102.

[16] См.: Прокопенко. Безумная психиатрия.

[17] Соответственно уколы аминазина и сульфозина.

[18] Генрих Алтунян. Цена свободы: воспоминания диссидента. — Харьков, 2000. С. 295.

[19] Власть и диссиденты. — М., 2006. С. 241.

[20] Прокопенко. Безумная психиатрия.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаСаунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»

18 мая 2021406 Современная музыка

Современная музыкаКультовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда

18 мая 2021262 Кино

Кино Общество

ОбществоРазговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя

17 мая 2021142 Современная музыка

Современная музыкаПредседатель Союза композиторов — об уроках Арама Хачатуряна, советах Марка Захарова, премьере оперы-драмы «Князь Андрей» и своем magnum opus «Секвенция Ультима»

17 мая 2021333 Общество

ОбществоРазговор с Арнольдом Хачатуровым о новой книге «Слабые», в которую включены транскрипты разговоров Бухарина перед смертью, и о работе над своими политическими ошибками

17 мая 2021250 She is an expert

She is an expert Кино

Кино Театр

Театр Искусство

Искусство Общество

ОбществоПреподаватель мехмата МГУ, университетский активист Михаил Лобанов — в разговоре с Кириллом Медведевым об академических свободах и борьбе за них вчера и сегодня

14 мая 2021251 Кино

Кино