В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202468299 © Илья Питалев / РИА Новости

© Илья Питалев / РИА НовостиПрезентация и обсуждение новой книги Глеба Павловского «Слабые. Заговор альтернативы» (М.: Век ХХ и мир, 2021) пройдут сегодня, 17 мая, в «Шанинке».

— Глеб Олегович, расскажите о вашей новой книге «Слабые» — чем она отличается от других работ о Гефтере, которые вы уже издали?

— Уйдя из политики, я издал несколько книг разговоров с Михаилом Гефтером на основе старых аудио- и видеозаписей. Мыслями вернулся в эпоху, когда мы обсуждали, что случится в будущем. А теперь мы в нем.

Кстати, одновременно вышли две книги о Гефтере. Одна моя — это «Слабые». Другая — «Антология народничества», которую Гефтер подготовил к столетию атаки народовольцев на царя 1 марта 1881 года. «Антология народничества» — название уклончивое, а фактически это антология русского сопротивления XIX века, которое Гефтер именовал «мыслящим движением». Внутри него сложился образованный политический класс — интеллигенция.

Эти две книги связал обыск у Гефтера. Первомартовская «Антология» в ее исходном виде погибла при обыске в 1979 году. Обыскивающие аккуратно повыдергивали из подготовленной книги все рукописные Гефтеровы тексты — примечания, введения к разделам, но «гуманно» оставили ему ксероксы публикаций XIX века. А на лежавшие рядом другие слепые ксероксы не обратили внимания. И те сохранились. Это и были лубянские протоколы разговоров Николая Ивановича Бухарина в камере смертника.

Я хранил их 25 лет и наконец решился издать, думая приложить к транскриптам мемуар о Михаиле Яковлевиче тех лет. Но застрял в локдауне, и текст разросся, разбился на несколько очерков — разборов мышления Гефтера. О его теории альтернатив в истории, об интеллектуальной подоплеке того, как в начале девяностых готовились нулевые. Вторая половина книги и есть те самые неопубликованные транскрипты разговоров Николая Бухарина в лубянской камере последних недель его жизни, включая ночь расстрела.

— Давайте поговорим об этих записях. Каким образом они вообще попали к Гефтеру?

— Это непростая история. Гефтер не говорил, как достал эти транскрипты. В архивы КГБ его бы никто не пустил, конечно. Но у историка была масса друзей в высоких средах. От Светланы Аллилуевой до Ольги Шатуновской, главы комиссии по расследованию убийства Кирова, или Анатолия Черняева, помощника Горбачева. Гефтер молчал, боялся скомпрометировать передавшего эти копии. Но прошло столько лет, что никого, скорее всего, нет в живых.

Ксероксы протоколов я не обрабатывал, ведь они требуют добротной научной работы в архивах, куда ни я, ни кто-то другой в ближайшее время не попадет. Я просто издал все как есть.

Разговоры и даже звуки в камере записывались, их оформляли протоколом, и Ежов отсылал их в Кремль. Дело Бухарина велось под дотошным контролем Иосифа Сталина, большого друга Николая Ивановича в прошлом. Они действительно издавна дружили, были на «ты», но теперь Сталин выстраивал сцену смерти для человека, у которого взял свои важнейшие идеи, такие, как «социализм в одной стране».

— Бухарин интересовал Гефтера как носитель некой альтернативы сталинизму?

— Да, но в особом смысле. Ведь правый большевик Бухарин — несомненный соавтор сталинизма. И да, для Гефтера он — несбывшийся лидер альтернативы 1930-х. Но и сама альтернатива была сталинской! Гефтер — первооткрыватель короткой «сталинской оттепели» середины 1930-х. Его гипотеза после подтвердилась такими историками, как Олег Хлевнюк. Началась стихийная нормализация сталинского режима. И Бухарин надеялся видеть его в будущем «социалистической демократией». Норму и должна была увенчать новая конституция 1936 года, также бухаринская по замыслу. Сталин середины 1930-х сам вел к этому, но сильно и все сильнее колебался. Казалось бы, вот государство «системного сталинизма», а он — его лидер. Он победил, в стране не оспаривают его власти. Но он не желает быть только лидером, он хочет быть Хозяином. А для этого надо ввести убийство в быт коммунистического истеблишмента. И Сталин дает ход Большому террору, а далее через пакт с Гитлером подводит страну к войне, откуда она едва вышла.

— Но из-за секретности протоколов Гефтер не мог открыто рефлексировать на эту тему?

— Рефлексировал, хотя не ссылался. Медитация над транскриптами вдохновляет последнее большое эссе Гефтера — «Апология Человека Слабого». Его я тоже опубликовал в «Слабых». Оно полностью посвящено Бухарину на Лубянке, но там нет упоминания о прослушках. Эссе разбирает последнее тюремное письмо Бухарина Сталину, опубликованное в начале 1990-х. Письмо исступленное и полубезумное.

Гефтер говорил о неслучайности Сталина. Его концепция истории вообще не детерминистская, но она и постмодернистской не была. Он рассматривал встречу и синтез случайного как творящую силу истории. В историческом событии есть подоплека выбора, сделанного неявно. Подтекст альтернатив. Альтернативы не тонут в прошлом бесследно, они и далее влияют на ход вещей, и, не опознав их, не поймешь самого события. Гефтер, кстати, был критиком всех советских десталинизаций. И в 1956 году не принял доклада Хрущева на ХХ съезде с мифом «культа личности» Сталина. Такие чудовищные вещи не бывают результатом того, что некий злодей сидит и плетет козни. Историк иронизировал над публицистикой гласности — Сталин раскуривает трубку, решая, кого бы еще убить!

Опубликованные транскрипты — это зэковский треп в камере. Бухарину подсадили «наседку» Зарицкого, которого и после подсаживали к другим несчастным. Николай Иванович с ним болтал, ведь сидеть молча мучительно. Последний протокол в ночь с 14 на 15 марта — двое играют в шахматы, Бухарин жалуется: скорее бы кончали, зачем за нутро тянут. Тут дверь открывается — одевайтесь! И последние слова его — «Сердце как бьется». Ничего романтического, как в театре Чехова.

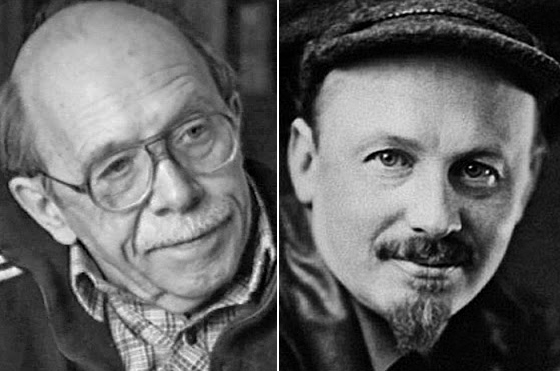

Михаил Гефтер, Николай Бухарин© Gefter.ru

Михаил Гефтер, Николай Бухарин© Gefter.ru— Гефтер называет Бухарина «слабым». Откуда вообще взялось у него это понятие «слабости»?

— Здесь история сплелась с самокритикой. Люди 1930-х годов в коммунистическом движении и на левом Западе считали себя очень сильными, победителями, история была на их стороне, и в этом их беда. Их сила была растлена, победителей частью перебили, частью коррумпировали. Они проиграли Сталину и Гитлеру. И только страшная война смела это поколение, выковала такую силу слабых, что не зависит от партии и готова к вызову тирании. Новое поколение тех, кто, как Гефтер, занимал окоп и стоял в нем до конца. Летом 1941-го, попав в плен к немцам, Гефтер бежал, вернулся на фронт. В знаменитой «ржевской мясорубке» он был тяжело ранен и до конца жизни остался инвалидом.

По Гефтеру, Бухарин сопротивляется Сталину не как «сильный духом», а как стойкий, но слабый человек. Кстати, и понятие «социалистического гуманизма» — тоже бухаринская идея, он ввел ее в 1920-е годы. Но вот он на Лубянке. Он потерпел окончательное политическое поражение и ждет смерти, хотя не хочет в нее верить. Чем может сопротивляться человек в состоянии поражения, а не побед, к которым большевики привыкли после Октября? В заключении он, между прочим, написал несколько книг.

Гефтер исследует корни сопротивления слабых. Оказывается, можно вести политическую игру «с позиции слабости», но сопротивляющейся слабости. Потерпев поражение и все проиграв, можно снова восстать. Бухарин, по Гефтеру, — как Дубчек 1930-х годов. Ведь и Дубчек был слабым лидером. Такова была и позиция советского диссидентства, то, что Гавел в эссе о диссидентах назвал «силой слабых».

Для мышления Гефтера о России характерно сопротивление русскому рабству как «преступной власти над человеком, которой вообще не должно быть». Он называл ее «социумом власти». И тогда интеллигенция остается заместительницей общества. В конфликте с властью она притязает на представительство всей страны, но не в силах политически уточнить, кого, собственно, представляет.

Ну а власть действует через прямой нажим на живого человека. Отсюда гигантская роль тайного сыска в России, роль тюрьмы и пытки и манипулирования тем и другим. Ведь в либеральнейшие времена Бориса Ельцина число заключенных только росло. Триста политзаключенных освободили, а миллион посадили за кражу куртки или еды в ларьке. Россия вышла на первое место в мире по проценту зэков, опередив США и Китай, поскольку жизнь в зоне перестала волновать общество. Выйдя по горбачевской амнистии, Валерий Абрамкин создал организацию помощи з/к «Тюрьма и воля» и пытался, как он говорил, «вернуть тюрьмы народу». Но тщетно.

— Свою антропологию слабости Гефтер вывел из опыта зэков и интеллигенции?

— В последние десятилетия жизни друзья Гефтера — заключенные сталинских и брежневских лагерей. Тут взаимная симпатия, основанная на антирабстве. Гефтер считал антропологию сопротивления сердцевиной русского опыта. Он так сросся с диссидентской средой, что в горбачевские времена удивлялись, считали, что он давно в эмиграции.

Но Гефтер никогда не сидел, а в 1950-е — 1960-е годы был человеком истеблишмента. Руководил ведущим сектором методологии в Институте истории, проектом многотомной «Всемирной истории». Сегодня по архивам известно, что его арест обсуждался минимум дважды — в начале 1970-х и в 1980-е. Но решили, что арестовывать ветерана войны несколько скандально. Гефтера изгнали из академии и, чтобы ликвидировать его сектор, ликвидировали весь Институт истории АН целиком. Институт разделили надвое, и по сей день есть Институт всеобщей истории и отдельно Институт истории России. Так что понятие «слабость» Гефтер отчасти проецировал на себя. Он потерпел поражение и никогда этого не забывал.

— Возвращаясь к документам: насколько я понимаю, у Бухарина были особые условия содержания?

— О да, его не пытали, это совершенно ясно из транскриптов. Сталин оставил ему неслыханную возможность получать на Лубянке справочную литературу. Его пытали психологически — протоколов его разговоров с Ежовым нет, и они велись не в камере. Конечно, он спасал молодую жену Анну Ларину с младенцем Юрием. Это ему удалось. Сталин выполнил обещанное: за судьбой вдовы он проследил лично, и она сохранила жизнь. Анна Ларина дожила до перестройки. Перед арестом Бухарин заставил ее выучить наизусть письмо «Будущему поколению руководителей партии», ставшее одним из первых документов самиздата.

— Как Гефтер интерпретировал бухаринское письмо Сталину?

— Жуткий текст не понять вне того, что Гефтер называл «диалогом судеб» или «собеседованием жертвы и палача». Он убедительно доказывает, что Сталин — не дурилка картонная и он ужаснее Гитлера, поскольку Гитлер был, в общем, банальнее. Демонизм фюрера был не в нем, а в немецком нацизме. А Сталин — сам себе режиссер. Он выстраивал драматургию, которая до сих пор во многом непонятна. Потому, в отличие от фюрера, генералиссимус антропологически преуспел. Оставил в наследство, как говорил Гефтер, «сталиноподобного человека». Страшно устойчивого и в либеральные, и в путинские времена. Путинизм, собственно, — это мутация сталиноподобия.

Письмо Бухарина надрывное и в свете опыта диссидентства читается как больное. И зачем такое писать, когда знаешь, что тебя убьют, — и, в принципе, к этому готов?

— В письме есть совсем странные (если смотреть из сегодняшнего дня) пассажи — например, предложение Бухарина отправить его в США, чтобы шпионить за Троцким…

— Так мог писать только человек, который искренне в это верит. Он исходит из того, что как «маршал Сталина» он представляет для него ценность и Сталин ее признает, но в другом роде. Бухарин должен войти в игру Сталина, ее авторизовать, украсив своим именем список «врагов народа». Сталин его не раз проверял на верность. За полгода до ареста Бухарина отправляют в Европу за архивом Маркса, хранящимся у социал-демократов. Сталин отпустил его за границу с молодой женой, за три месяца до расстрела Каменева и Зиновьева! У него нет гарантий, что Бухарины не останутся на Западе, но он парадоксально доверяет ему, уже внутренне готовясь принести в жертву. И Бухарин — соавтор концепции конституции 1936 года, наиболее демократической в истории СССР.

— Это тоже поразительный момент из письма: Бухарин до последнего верит, что репрессии Сталина нужны для перехода СССР к демократии.

— Бухарин явно решил, что «чистка» Сталина (он ее так и называет в письме) — это переход к гражданскому миру в СССР. Как соратник Сталина, он готов пожертвовать жизнью ради этой альтернативы.

— И все-таки в чем заключалась «победа» Бухарина, о которой пишет Гефтер?

— Я разбираю это в одном из очерков о Гефтере. Конечно, это не победа Юлиуса Фучика с «Репортажем с петлей на шее». Это не моральная победа Анатолия Марченко, своей смертью от голодовки подтолкнувшего Горбачева к политической амнистии. В случае Бухарина не идет речь о моральной победе. Бухарин не трус, его не пытали, в отличие от Рыкова и Тухачевского. Сталин втянул его в сложную игру, общую для двоих. Но Бухарин Сталина переиграл.

На процессе Бухарин повел себя необычно, наблюдатели это сразу подметили. Он признал все, кроме убийств и шпионажа, при этом дал ясно понять, что все было как-то не так. Это заметили все. Бухарин и его странное поведение стали загадкой для мысли. Вот почему Кестлер романом «Тьма в полдень» разгадал столько лубянских тайн. Кроме игры Сталина, конечно. В советских верхах память о Бухарине осталась тревожащим шрамом. Как оппонент Сталина, он остался в актуальной политической памяти и этим влиял на людей в Политбюро. Одним из фанов Бухарина был Горбачев. Здесь не победа, разумеется, но и не поражение в обычном смысле слова.

— В книге «Слабые» вы затрагиваете влияние идей Гефтера на российскую политику начала нулевых…

— Да, есть еще одна линия. Кстати, она косвенно связана с Кольтой. Несколько лет назад возник спор об «этом Павловском». Двусмысленная фигура, работал для власти долго, полтора десятка лет, и не покаялся по сей день. Редакция Кольты тогда просила меня высказаться, а я не хотел. Отчасти потому, что изложил свои взгляды на политику уже в нескольких книгах, а заново все продумать и есть покаяться.

Но была еще одна, более важная, причина. Я в политике применил некоторые из идей Гефтера и не желал втягивать его в свою тяжбу. Но теперь, работая над «Слабыми», я понял, что стал ответвлением его взгляда на русскую историю и политику, причем таким, которое Гефтером не предусмотрено, но оказалось дееспособным, эффективным. Почему?

Гефтер не несет за это никакой ответственности, ее несу я. Но как вскрыть маршрутизацию середины 1990-х, которая через три месяца после смерти Гефтера повела к появлению Фонда эффективной политики? И вот я отправился в странное путешествие в свое затонувшее прошлое, будто в «Желтой субмарине».

— У вас уже во времена ФЭПа было понимание, что вы превращаете теоретические разработки Гефтера в политтехнологию, или вы поняли это задним числом?

— Понимание было, и я о нем не раз говорил публично, хамски, в своей тогдашней манере. Но я не продумывал глубоко, что же случилось между нами при обмене идеями. И, кстати, обмене или подмене? Гефтерово зондирование слабости советского человека превратилось у меня в апологию верткости. Я восславил Человека Проворного, Homo Agile. Это заметно и по нашим диалогам 1990-х, отрывки из которых есть в «Слабых». Я просто не понимал многих идей Гефтера и особенно идеи альтернативы. В то же время я ими питался и, с моей точки зрения, сам их воплощал! Я полагал, что провожу эксперимент и вправе действовать так, как сочту нужным. Кажется, Джордж Сорос, начиная финансовую деятельность, хотел экспериментально проверить философию своего учителя Карла Поппера. Вот и я экспериментировал с приложением идей Гефтера к политике. Это была заносчивая ошибка.

Ровно 10 лет назад я ушел из Кремля и погрузился в записи разговоров с учителями, куда до того не заглядывал. И наконец ощутил, что готов нырнуть в тогдашнего себя, который для меня давно совсем чужой человек. Через Глеба Павловского девяностых подсмотреть Гефтеров ход мысли, различая, где же пошел от него в противоположную сторону. Применяя его подсказки, я стал контральтернативой, противопоставленной той альтернативе, что мыслил он. И гефтеровская идея политической слабости превратилась у меня в «эффективную политику», породив монструозный ФЭП.

Оба человека, которые помогали мне в работе над книгой, — социолог Костя Гаазе и европейский политолог Иван Крастев — отметили этот риск загубить альтернативность при «большом скачке» от идеи к политике для выигрыша времени и срезания углов. «Слабые» — это и есть мое покаяние. Я прослеживаю за тем, как и где я растлил идею альтернативы, думая, будто ее продолжаю.

— В чем вы сильнее всего разошлись с Гефтером?

— У Гефтера еще лет за 20 до Фукуямы была концепция конца истории. Гефтер считал, что человек — беглец от эволюции, в каком-то смысле изначально слабое существо, проходной вариант, который должен был быть смыт. Но это слабое существо старалось сделать себя неизбежным, необходимым. И этот загадочный побег от эволюции породил явление «хомо хисторикус». История — это борьба за превращение случайности в необходимость, слабости в силу. Гефтер считал, что конец коммунизма — это конец истории, истории как состояния, конец хомо хисторикус, но не конец хомо сапиенс. И здесь возникает опасная ситуация.

Альтернатива и противоальтернатива — гефтеровские понятия. Владея видением альтернативности, Гефтер многое ясно предвидел. Включая то, что вскоре мы войдем в следующий цикл холодной войны. Во втором цикле возникает реальный риск уничтожения человечества — как говорил историк, Россия невольно взорвет мир, «третьего тысячелетия не будет».

Гефтер искал, чем предотвратить реванш холодной войны, неизбежный после лицемерного ее «завершения». Путь к этому он видел через углубленную федерализацию России с превращением Российской Федерации в «страну стран». Десять-пятнадцать высокоавтономных крупных земель, преобразующих РФ в союз. Я ушел в противную сторону, задумав возместить слабость московского центра коммуникативными операциями — в чем и была технология фонда. Зачем воздвигать «институты демократии», которые то ли выйдут еще, то ли нет? Не быстрее ли переоснастить слабый Кремль инструментами медиаполитики? Остальное он сделает сам! Собственно, так и произошло. Но, когда кремлевский «слабый» обзавелся оружием силы, он решил не уходить никогда.

Гефтер умер в феврале 1995-го. Перед смертью он обратился к интеллигенции с политической прокламацией — Кодексом гражданского сопротивления. Фактически это призыв к интеллигентам восстать. Призыв к мирному, но мятежу. И это еще одна загадка, мимо которой тогда я прошел. То была его отчаянная попытка внедрить альтернативность явочно. Я развернулся в обратную сторону, считая, что иду на обгон. К сожалению, тут-то я преуспел.

— Сегодня наследие Гефтера в историографии по-прежнему находится на обочине?

— Гефтер — вообще загадочная фигура. Он выбрал намеренно индивидуальную, неповторимую для других траекторию. Правда, к концу жизни он превратился в ньюсмейкера, у него наперебой брали интервью и цитировали. Он снова давал советы вождям. Насколько знаю, это он подсказал демократам идею денонсировать Союзный договор 1922 года, невольно породив Беловежские соглашения. Но Гефтер не пытался, в отличие от многих деятелей перестройки, вернуть себе преимущества и регалии. Его бы охотно восстановили в академии, а он это отклонил. Говоря, что не хочет стать будильником, который 20 лет назад остановили, затем завели — и он снова звенит.

В годы изгнания Гефтер выработал необычный язык, который и сегодня вызывает нарекания. Он многим непонятен. Это речь говорящего без утайки и оглядки на риск для говорящего, древние греки называли ее «парресией». Язык намеренно опасного речевого поведения, которому Фуко посвятил много текстов. Это не язык эксперта, а искренняя, искушенная, опасная для говорящего речь. А у нас лет 30 назад установилась безопасная форма «экспертной» речи, исключающей неприятные дебаты. Политику описывают с позиции Знайки, даже политики говорят как политологи. Гефтер требовал от интеллектуала прямого рискованного высказывания. Его язык в каком-то смысле не предполагает научной трансляции. Его он определял как «вопросы без ответов», желая вернуть русской речи силу сопротивления русской власти.

Поэтому его наследие ушло в подземелье. Немногие ученики — Арсений Рогинский в Международном Мемориале, сибирский историк Михаил Рожанский или франко-аргентинский историк Клаудио Ингерфлом (его прекрасная монография о самозванстве в русской истории недавно переведена на русский язык). Но я не могу сказать, что существует научная школа Гефтера.

— Насколько понятийный аппарат Гефтера применим для анализа современной действительности — если учесть, что вы его, по сути, перформативно воплотили?

— Как индивидуальный, он малоприменим, но его философия альтернативы в истории остается самой мощной из мне известных. В русском дискурсе, в исторических и политических школах, ей пока ничего не противопоставлено. В большинстве исторических текстов используют полдесятка клише, через которые пытаются все объяснить. Присмотревшись, в этих клише опознаешь советские киноштампы и перелицовку «Краткого курса истории КПСС». Все это — некое невежество в области исторической памяти при отсутствии достоверного опыта. А отсутствие опыта ведет к самым плохим последствиям в политике, что мы и наблюдаем.

Возможно, с выходом «Слабых» и «Антологии народничества» возникнет сдвиг интереса к Михаилу Гефтеру. Это не книга обо мне. Это книга о силе исторического мышления, которое осталось вне мейнстрима, а мейнстрим двинулся в тупик и забуксовал. Интеллектуальное возвращение к Гефтеровым вопросам о России и мире неизбежно: ведь наши ответы ничтожны.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202468299 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202465900 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202467919 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202472290 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202472235 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202474062 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202474956 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202481124 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202479718 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202463066 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials