Медиа

МедиаМечта олдскульных сексистов

Дорогие читатели Кольты, как вы знаете, мы пока не работаем в постоянном режиме и печатаем только специальные проекты. Но дискуссии последних дней и месяцев заставляют нас сделать исключение — и сегодня мы публикуем статью Ильи Кукулина, которая кажется нам необходимой репликой в разговоре о роли, которую играет русская культура в сегодняшней агрессивной войне.

С начала второй фазы российской агрессии против Украины — то есть с 24 февраля 2022 года — в прессе и социальных медиа разных стран идут яростные споры о том, насколько в произошедшем виновна русская культура. Не советская, а именно русская классическая, начиная самое позднее с XIX века. Обвинители говорят, например, что вся русская культура или ее ведущие деятели неизменно заражены духом империализма и подавления других стран и культур. Возражения против этой позиции можно разделить на несколько групп. Некоторые из оппонентов говорят, что не нужно перекладывать на писателей-классиков проблемы нынешнего дня, другие — что целая культура не может быть ответственна за агрессию, пусть даже и поддержанную политическими элитами и значительной частью общества, третьи — что российские офицеры, направляющие ракеты на мирные города, или солдаты, мародерствующие в захваченных деревнях, вряд ли сформированы какими бы то ни было книгами, поэтому вопрос об ответственности культуры вообще нерелевантен. Некоторые из тех, кто оспаривает идею «единой» русской культуры, считают, что авторы, пишущие о такой «целостности», невольно подыгрывают нынешней кремлевской пропаганде: она тоже утверждает, что вся русская культура основана на «коде» и неизменных «ценностях», которые ныне, дескать, заботливо поддерживаются государством — с помощью бомбардировок соседней страны и арестов всех несогласных.

На мой взгляд, рассуждения о «виновности культуры» являются ментальной ловушкой, возвращающей нас к началу ХХ века, когда в гуманитарных науках господствовал эссенциализм, то есть представление об обществе, основанное на уверенности в том, что, например, у женщин и мужчин, или у представителей сексуальных меньшинств (ср. «Люди лунного света» Василия Розанова), у каждого народа и у каждой религии есть своя неизменяемая «сущность», предопределяющая поведение каждого конкретного представителя той или иной группы. В начале ХХ века эссенциализм использовался для обоснования неравноправия: «изначальные свойства» женщин якобы таковы, что их нельзя допускать до участия в выборах, а «изначальные свойства» колонизированных народов якобы таковы, что им не стоит предоставлять широкого самоуправления. Совершенно не случайно на протяжении ХХ века развивались два глубинно взаимосвязанных процесса: общественный — борьба за гражданские и политические права непривилегированных групп (феминистская, антиколониальная, квир-эмансипация), и гуманитарно-научный — преодоление эссенциализма, то есть утверждение мысли о том, что самосознание мужчин и женщин, самосознание больших культурных

Одно из огорчительных проявлений нового эссенциализма — колонка, которую поместил 8 сентября 2023 года в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung живущий в Берлине журналист Николай Клименюк, «Sie wollen, dass wir sie „lieben“» («Они хотят, чтобы мы их “любили”». [здесь и далее перевод с немецкого мой — И.К]) Клименюк доказывает, что современная русская культура (или вся русская культура? из его статьи это неясно) якобы основана на идее насильственной любви, которая не уважает личностные границы и требует ответного «согласия на любовь» со стороны народов, подвергшихся сначала советской, а теперь и российской агрессии. Это представление о незначимости чужих границ, по мысли Клименюка, разделяют те интеллектуалы российского происхождения, которые стали защищать библеиста Андрея Десницкого, недавно уволенного из Вильнюсского университета после бурной публичной кампании в литовских медиа. Организаторы кампании поставили Десницкому в вину, в частности, то, что он в 2012 году опубликовал статью о том, как СССР оккупировал страны Балтии

Рассказывая о Десницком, Клименюк делает неожиданный логический переход. Сначала он пересказывает точку зрения сторонников библеиста:

«Журналистка [писавшая о Десницком — И.К.] была [не журналисткой, а] обличительницей, решение было недемократичным, Десницкий — важный ученый, сделавший честь университету, в цивилизованной стране такого бы не произошло, в Литве наказывают за мнение, и вообще нигде не любят русских.

Эта постановка вопроса пугающе напоминает важную для современной российской культуры дискуссию, которая началась в 1985 году в литературном приложении газеты “

Далее Клименюк пересказывает два эссе, напечатанные тогда в The New York Times Book Review: «Предисловие к вариациям» Милана Кундеры и ответ на этот текст — «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» Иосифа Бродского. Обращение к той старой полемике симптоматично: Клименюк сегодня считает возможным использовать аргументы примерно того же рода, какими два писателя обменивались почти сорок лет назад, — но они и сорок лет назад были, честно говоря, устаревшими. Именно поэтому тут стоит пересказать эти эссе подробнее, чем это сделано в колонке Клименюка: сама эта колонка запускает по второму кругу спор, который один раз уже оказался бесплодным.

Эссе Милана Кундеры начинается с рассказа о том, как в 1968 году автомобиль писателя, изгнанного уже из всех чехословацких институций и полностью запрещенного, на дороге от Праги к Будейовицам остановил советский военный патруль. Офицер, командовавший патрулем, сказал Кундере: «Это недоразумение, но оно разъяснится. Вы должны понять, что мы любим чехов. Мы вас любим!» [пер. с англ. издания

Иосиф Бродский, который тогда был уже известен в США, но еще не получил Нобелевской премии по литературе (это случилось через год после описываемых событий), решил на страницах того же литературного приложения к The New York Times защитить Достоевского от Кундеры. Однако он использовал такую же — или еще более — эссенциалистскую риторику, как и его оппонент, и вдобавок — вероятно, в запальчивости — попытался его унизить.

«…Страх и отвращение [Кундеры к оккупантам] вполне понятны, но никогда еще солдаты не представляли культуру, о литературе что и говорить — в руках у них оружие, а не книги. <…> Милан Кундера — житель континента, европеец. Европейцы же чрезвычайно редко способны взглянуть на себя со стороны» [авториз. пер.

Такие же или примерно такие же мысли, по словам Клименюка, якобы содержатся в головах нынешних российских гуманитариев-эмигрантов, поэтому они и защищают Десницкого и не допускают мысли о связи между российской культурой и российской агрессией — они тоже не видят связи между «оружием» и «книгами».

В оставшейся части колонки Клименюк разбирает высказывания о любви российской писательницы Марии Голованивской (из ее интервью Льву Оборину на сайте «Полка») и ныне удаленный пост Татьяны Толстой в ФБ (довольно безнравственное размышление об изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами), а потом приводит цитату из нового учебника истории для 11 класса, вышедшего под именами Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. После чего констатирует: «[В современной России] высокая культура в очередной раз проиграла в борьбе с репрессивным государством».

Этот вывод тоже кажется мне нелогичным и, пожалуй, ритуальным — он сформулирован словно бы в рамках другой системы аргументации, чем вся предыдущая колонка. Для того, чтобы культура «в очередной раз проиграла в борьбе» с государством, между ними должен существовать конфликт, а Клименюк до этого стремится показать, что между русской культурой и российским государством никакого конфликта нет. Более того, говоря о русской культуре, Клименюк приписывает ей «вечные» мотивы, которые с равным успехом могут быть выражены с помощью цитат из Бродского, Голованивской и Татьяны Толстой. Именно эти «вечные» мотивы и обуславливают, с его точки зрения, связь между русской культурой и нынешней агрессивной войной.

Непонятно, нужно ли спорить с Клименюком. Это хлесткая газетная колонка, правда, напечатанная в одной из влиятельнейших европейских газет. Касательно нападок на Десницкого ему очень хорошо уже ответил (в ФБ) композитор Борис Филановский. Нужно ли еще

Думаю, нужно проанализировать ту психологическую установку, которая стоит за статьей Клименюка. Сегодня такой подход грозит распространиться гораздо шире, чем на одну статью, и не только в медиа, но и в научных работах. Именно поэтому для меня важно говорить не о том, правильно ли или неправильно Клименюк интерпретирует цитаты из Бродского, и даже не о том, как это все связано с увольнением Андрея Десницкого, а о методологии: как можно контекстуализировать и объяснить ту риторику «любви», которую Клименюк, судя по всему, считает

Безусловно, газетная колонка имеет свои «законы жанра»: она должна быстро убедить читателя в правоте автора. Тем не менее — даже с поправкой на эти законы — удивительно, почему Клименюк не обращается к нескольким довольно очевидным текстам XIX века, в которых описываемая им риторика «любви» выражена лучше всего. Из этих текстов, однако, будет понятно, что эта риторика является выражением не универсальных, всеобщих свойств русской культуры, а одной конкретной историко-эволюционной линии, восходящей ко второй половине XIX века. Эту линию можно было бы назвать экспансионистским универсализмом. Созданные в ее рамках тексты стали важным интеллектуальным ресурсом, позволившим сформировать нынешнюю российскую риторику войны, — но не сами по себе, а потому, что позже эта риторика была существенно переработана позднесоветскими русскими националистами [∗].

Первый пример — это обращенное к «славянскому миру» (который был таким же идеологическим конструктом, каким в наши времена является «русский мир», поэтому я пишу это словосочетание в кавычках) стихотворение Федора Тютчева «Два единства» (сентябрь 1870 года) с его знаменитой второй строфой, указывающей на Отто фон Бисмарка как на «оракула наших дней»:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что прочней...

Славянская федерация под началом России, к созданию которой призывал Тютчев, должна была быть основанной на «любви». Знаменитый публицист и поэт Карл Гавличек-Боровский

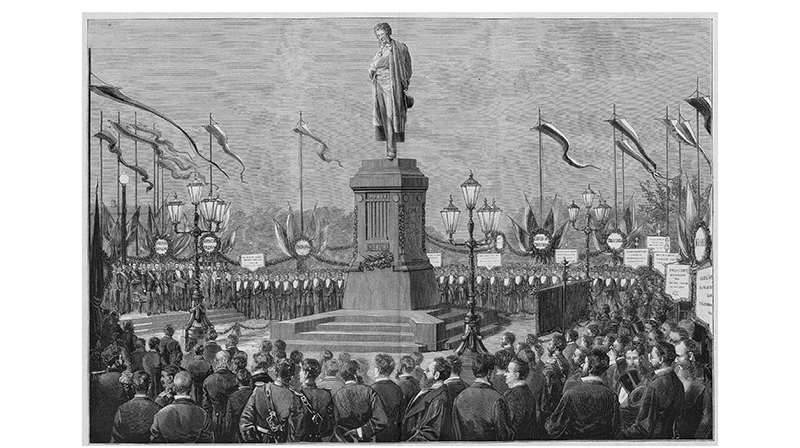

Второй пример — это «Речь о Пушкине» Федора Достоевского, произнесенная в 1880 году. В ней любовь провозглашается основой «всемирной отзывчивости» русских:

«…Мы [русские] разом устремились <…> к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода...»

Третий пример — стихотворение Александра Блока «Скифы» (1918), испытавшее, как писали литературоведы, прямое воздействие «Речи о Пушкине»:

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!

Мы любим все — и жар холодных числ,

И дар божественных видений,

Нам внятно все — и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений...

Версия универсализма, которую отстаивали Тютчев, Достоевский и Блок, предполагала, что представители русской культуры, поздно включившиеся в диалог европейских культур, могут занять в этом диалоге центральное место — потому, что якобы могут всех понять, а эта способность к пониманию обусловлена уникальной русской способностью к «любви». Усвоение чужой культуры, основанное на такой универсальной «любви», становилось формой самоутверждения «любящего». Эта риторика стала способом снять и замаскировать постоянное напряжение между двумя образами России, производимыми в прессе и правительственных публикациях, — напряжение, чувствовавшееся все сильнее на протяжении всего XIX века: Россия как национальное государство русских и Россия как многонациональная империя. Но провозглашалась эта задача «всепокоряющей любви» не от имени государства, а как бы от имени общества. Если в стихотворении Тютчева «мы» еще может объединять государство и общество, то в речи Достоевского и стихотворении Блока «мы» указывало прежде всего на общество, которое было готово, по их мнению, осуществлять культурную экспансию вместо государства.

Эту риторику резко критиковали некоторые из современников. Так, Николай Михайловский уже вскоре после публикации «Речи о Пушкине» заметил, что апелляции Достоевского к «единому арийскому племени» имеют скрыто-антисемитское значение.

Если рассмотреть примеры, приводимые Клименюком, в дальней исторической перспективе, станет видно, что универсализм русской интеллигенции далеко не всегда и не во всех случаях имел экспансионистский характер. У него было еще минимум две вариации. Первая — вестернизаторская, предполагавшая, что русская культура слишком архаична и что ее можно и нужно обновить за счет трансферов западноевропейских культур в Россию. Это направление лежало, например, в основе переводческой стратегии русских символистов, которые

Вторая, более редкая вариация — филантропическая, при которой популяризация в России других культур выражала сочувствие к их носителям и их моральную поддержку. В 1916 году, немедленно после геноцида армян (и ассирийцев) в Османской империи, в России под редакцией Валерия Брюсова вышла огромная антология переводов «Поэзия Армении с древнейших времен и до наших дней». В числе переводчиков были Юргис Балтрушайтис, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Вячеслав Иванов, Владислав Ходасевич — и даже процитированный выше Блок. Тем не менее у этой антологии не было колониальных или захватнических интенций — она выражала солидарность российской общественности с народом, подвергнувшимся геноциду (пусть этого слова тогда еще и не было). Брюсов взялся за руководство проектом только после того, как изучил на начальном уровне — и в авральном режиме — армянский язык и прочитал несколько книг по истории армянской литературы.

В советских условиях, начиная с середины

В позднесоветское время существовал официальный универсализм, в котором риторика «любви» в духе Тютчева или Достоевского использовалась редко, но воспроизводилась характерная для их текстов конструкция «первенства того, кто любит». Русский народ предлагалось понимать как «старшего брата», по умолчанию объединенного с советским государством («Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» — гласила первая строка государственного гимна СССР, текст которого был написан Сергеем Михалковым и Габриэлем

«Вот что вам с нами не жилось? Что было плохо? Государственность ваша у многих появилась за счет нас, культура появилась за счет нас. Кто вас угнетал? Кто вас трогал?»

Именно эта советская версия универсализма, воспроизведенная сегодня в стилистике «реконструкторства», и является одним из интеллектуальных ресурсов агрессии России против Украины. Авторам, писавшим и пишущим в этой традиции, может быть вменена ответственность за то, что происходит сегодня. Однако в российской культуре сохранялись и выживали и другие формы универсализма. Понимание универсализма как сложной, эволюционирующей дискурсивной системы, имеющей много вариантов, позволяет увидеть русскую культуру не как единое вневременное целое, наделенное единой сингулярной ответственностью, но как пространство полемики и борьбы идей.

От рассуждения о разновидностях универсализма я позволю себе перейти к более широким обобщениям, касающимся методологии современных гуманитарных наук. Вероятно, коллегам-историкам они покажутся тривиальными, но в последние полтора года эти базовые профессиональные установки оказались словно бы в тени — и сегодня о них полезно было бы напомнить.

Историк не обязан/а прощать или реабилитировать тех людей, о которых он/а пишет, но очень важно, чтобы он/а их понимал/а в контексте своего времени — о чем они могли подумать и о чем не могли, в каких понятиях они думали, какие знания и ресурсы были доступны для его/ее персонажей, на чьи вопросы они отвечали. Эта парадигма исторического познания была заложена французскими историками школы «Анналов», потом продолжена интеллектуальными историками Кембриджской школы — такими как Джон Покок и Квентин Скиннер.

Сторонников последовательно применяемого историзма иногда обвиняют в том, что он способствует релятивизму: никаких общих правил не существует, у каждой эпохи — свои нормы. Однако пример позднесоветских гуманитариев — таких как Сергей Аверинцев, Арон Гуревич и Михаил Гаспаров — показывает, что для них историзм был не школой релятивизма, а инструментом понимания людей других эпох, а через эту работу понимания для них — особенно для Гаспарова — становилось возможным понять ограничения культурных конвенций того времени, в котором живет исследователь. Представление об историзирующей интерпретации как инструменте понимания они выработали на протяжении

Такое движение мысли — через понимание другого лучше понимать свою ситуацию, а через рефлексию собственной ситуации еще точнее понимать другого — описано представителями философской герменевтики. Однако ни представители герменевтики (Поль Рикер, Ханс Георг Гадамер), ни советские неофициальные гуманитарии не ставили впрямую вопроса о том, как устроено сознание интерпретатора, принадлежащего к репрессированным или замолчанным группам в обществе — хотя неофициальные гуманитарии в СССР, несомненно, принадлежали к такой группе, — или соотносящего себя, свое «я» с теми, кто находится в непривилегированной позиции. (Постоянное обращение Юрия Лотмана к истории русской интеллигенции как стигматизированной и маргинальной группы показывает, что он хорошо понимал позицию, из которой он говорил.)

Критическая теория учит исследователей/льниц задавать вопросы к самим себе — и не только о своих привилегиях («сheck your privilege»), но и об инструментах мышления, которыми они пользуются. В частности, я сам должен думать о том, существуют ли в моем сознании следы, дискурсивные обломки того экспансионистского универсализма, о котором я говорил выше.

Сегодня, если говорить об истории как о результате конкретных и обусловленных социально, дискурсивно, ментально человеческих усилий, — феминистская, квир-, постколониальная, деколониальная теория придают нам зоркости. Но и сами они от историзирующего взгляда могут набраться зоркости, потому что изучаемые ими конфликты и взаимодействия людей были разными в разные эпохи и по-разному реализовывались в каждом конкретном случае.

Теперь нужно сказать о том, зачем нужен такой синтез.

Еще в 2011 году Станислав Львовский писал, что рано или поздно потребуется переучреждение российской культуры на новых основаниях. Сегодня очевидно, что он был прав. При таком переучреждении будет важно понять, каким ресурсами располагают носители культуры для борьбы с теми тенденциями, которые сегодня волей руководства России стали господствующими, — вне зависимости от того, сколько государств возникнет на руинах нынешнего режима после окончания нынешнего политического цикла. Я полагаю, что, если рассматривать разные версии российского универсализма исторически, в рамках подхода, заложенного историками школы «Анналов», мы увидим, что, помимо той пассивно-агрессивной традиции, о которой сказал Кундера, в русской культуре есть ресурсы сопротивления государственной риторике «патерналистской любви» — прежде всего, связанные с неподцензурной литературой и неофициальной наукой.

Я очень надеюсь на победу Украины в этой войне, но мне недостаточно только военной победы. В конце Второй мировой войны ученые в разных странах задумывались, что можно сделать, чтобы подорвать интеллектуальные основания, которые производят нацизм. (Через много лет после окончания войны Мишель Фуко в предисловии к книге Жиля Делеза и Феликса Гваттари

Я предполагаю, что будущее человечества — не за национальными, а за постнациональными государствами: за сообществами, организованными как федерация меньшинств. Одним из общих языков для взаимодействия этих меньшинств может быть методология современной гуманитарной науки, вновь понятой как инструмент понимания другого и других.

[∗] См., например, бесцензурный вариант стихотворения Станислава Куняева «Окину взглядом Северо-Восток…», впервые опубликованного в 1986 году: «Пусть Ермаку воздаст мансиец

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Медиа

Медиа Современная музыка

Современная музыка«Кис-кис», «гурт [О]», «Хроноп», Mirele и еще шесть отечественных альбомов, на которые следует обратить внимание

16 апреля 201962 Искусство

ИскусствоАнна Борисова размышляет, была ли Лондонская школа и почему в Москву не привезли Хокни и Спенсера

15 апреля 2019248 Театр

Театр Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаКонтрабасист-виртуоз объясняет, как ему удается играть барокко и рок с группой «АукцЫон»

11 апреля 2019112 Искусство

Искусство Театр

Театр Мосты

МостыИзвестный болгарский политолог — о России и Европе на шатком переломе их отношений и понимания самих себя

10 апреля 2019167 Мосты

МостыУ Анны Халлгрен тяжелая мышечная болезнь, она фактически прикована к коляске. Значит ли это, что у нее не может быть семьи и секса?

9 апреля 2019124

Арсений Жиляев о деконструкции музея, марксизме, иконах и воронежском гении всех времен

9 апреля 2019100 Современная музыка

Современная музыка