В АРТ4 проходит выставка Анны Жёлудь «ПОЛ БЕДЫ, или Иллюзия быта». Ксения Сорокина поговорила с художницей о ремесле, жизни в больнице и нарциссах.

Ремесло

— Ты часто делаешь site specific работы, они у тебя связаны с пространством, где показываются. А здесь?

— Весь интерес в том, чтобы именно свернуть и организовать пространство. Для меня это нечто основополагающее, отправная точка, чтобы что-то делать. Здесь, конечно, это все не прочитывается, просто множество картин на стенках — очень традиционно. Тумбы посреди залов, как в библиотеке. Я себе воображала такую книгу, в которую можно зайти и ходить, в которой можно читать и смотреть, а можно слушать, и к тому же еще и книгу, в которой можно взаимодействовать с другими людьми и наблюдать динамику их движения.

Если инсталляции — это просто организация пространства, просто навязывание и принуждение к существованию определенным образом в предлагаемой автором среде, то книга — более демократичный вариант. Помнишь, например, такие книжки — открываются страницы и выскакивают фигуры? И вот в эту книгу я предлагаю зайти.

— Я наблюдаю у тебя некую динамику — от фигуративного к совсем абстрактному, как на выставке в галерее XL. Там это были решетки, полоски. А сейчас как будто снова возврат к фигуративу. Но ведь все не так просто. Можешь рассказать?

— В самом начале моего творческого пути я очень боялась и нашла способ себя защитить от этого однообразного облика художника. Вот он такой, вот он Файбисович, вот он Дубосарский. Мне хотелось, чтобы у меня всегда была под рукой палитра и чтобы я узнавалась не подписью, а именно интонацией, которая видна в работе. Не то чтобы можно было сразу идентифицировать имя, а хотя бы просто работа тормозила, чтобы она останавливала, чтобы к ней хотелось подойти. И не важно, из чего она сделана — из металла, пластмассы, глины, живопись это или графика. Тогда я пыталась брать пример с Ирины Наховой — она во всех смыслах прекрасная, но в этом смысле совсем гениальная.

— Я не всегда распознаю Ирину Нахову, но Аню Жёлудь всегда. Я скорее не про технику даже… У тебя была выставка, где преимущественно полосы и точки. А сейчас снова возвращение сюжетов, хорошо знакомых по более ранним работам.

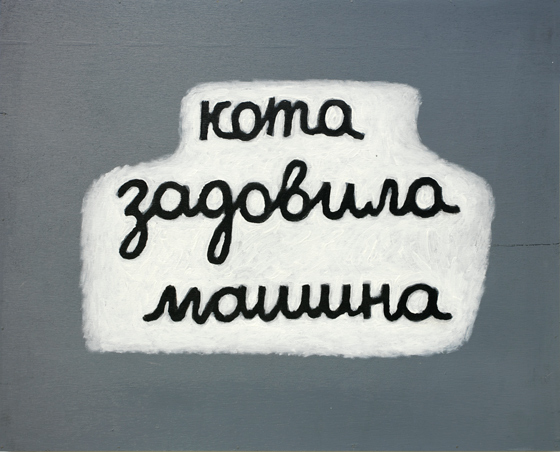

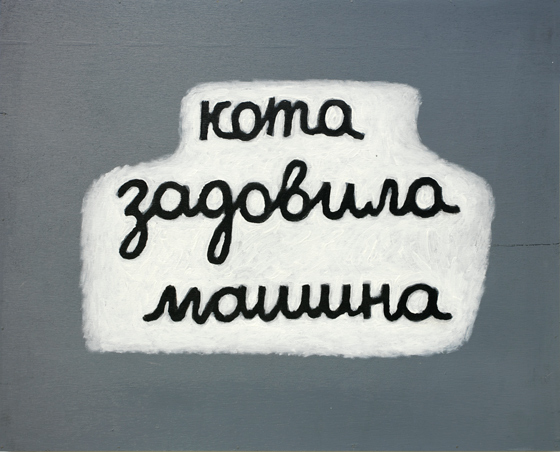

— Вот здесь, например. У меня есть таблички, которые для меня в гораздо меньшей степени тексты, чем картины. Подоплека у них — формальность, абстрактность, картинность, то есть мне важна вот эта конфигурация белого пятна в формате серого, а что там написано — это уже менее важно.

Наверное, через некоторое время вылезет еще какое-то продолжение. Я всегда стараюсь держать определенную линию — не между картинами, а между инсталляциями, выставками, проектами в целом. Мне важна последовательность.

— А точки, я помню, были чарующие. Мне показалось, что они пришли из предыдущих работ, где все остальное было редуцировано до них.

— Грубо говоря, просто захотелось сделать такую наглую буржуйскую вещь, и была возможность. У меня оказалось бешеное количество подрамников, которые я уже так и сяк, не знала, как к ним подойти. Вначале я их купила, а потом уже стала думать, что же с ними делать. Такой размер освоить сложно. Поэтому просто хорошо повеселилась, оттянулась (смеются).

© АРТ4

© АРТ4— А в нынешней серии планшеты возникли не случайно? Ты сознательно выбрала такую форму?

— Не случайно. Тут опять же есть техническая сторона вопроса. Мне жутко не везет с холстами, у них все время тянет углы в подрамнике. А где качественно их заказать, не знаю — всякие наши мэтры своих мастеров не сдают. Поэтому и решила: возьму-ка я доску.

— Доска ведь отсылает к определенным смыслам. Имеет ли это какое-то отношение к иконе?

— Да. Это действительно совершенно другая фактура, и это отсылает к левкасу. Само по себе построение экспозиции у меня затевалось как такой иконостас, как ода бидону, ода чайнику, ода гаражу. Срасталось, подходило.

Потом, в процессе, у меня были моменты, когда я сидела и понимала, что просто расписываю доски, а не живописью занимаюсь. Как такой ремесленник-матрешечник.

— Почему ты выбрала такой способ производства? Мысли нанять кого-то у тебя не было?

— Мне хотелось попробовать себя в качестве профессионального работника. А за наемный труд нужно платить. Можно было бы, конечно, обратиться к студентам (в Гжели есть такой техникум или институт), кого-то зарядить. Но мне хотелось пережить это все на собственной шкуре. В конце концов, каким бы экспериментальным художник ни был, даже если он перформансист, все это прекрасно и удивительно, но в какой-то момент это обязано стать способом выживания и превратиться в ремесло.

— Чтобы зарабатывать?

— Не только чтобы зарабатывать. Даже если это перформанс, это все равно делается ремеслом.

Ужас, что у нас нет меценатства. Для существования качественного, честного, искреннего искусства оно необходимо. В противном случае то, чем занимается художник, либо превращается в его хобби, либо забрасывается, либо ты начинаешь юлить, пытаешься угодить, угадать чьи-то вкусы, стать меркантильным.

Аня Жёлудь. «Выделенная линия»© XL

Аня Жёлудь. «Выделенная линия»© XLНарциссы

— Ведь для твоей работы важна тема страдания — за искусство или экзистенциальное, твои человеческие мытарства?

— Текст такой есть у меня — «Надрыв как неотъемлемая часть художественного процесса». Напрягаться и надрываться мне достаточно свойственно. Без этого не может получиться продукт искусства.

— Мне кажется, ты не можешь уже без этого жить (смеются). Но ты ведь иногда расслабляешься?

— Да. Ничего не делаю.

— Хорошо, что это есть. Просто такое количество работ. Ты трудилась без отдыха несколько месяцев?

— Получилось два с половиной месяца.

— А спина болит? У меня спина болит.

— Я ездила делать уколы и на массаж. В какие-то моменты у меня руки опускались. Я начинала считать: так, в день я могу нарисовать пять гаражей, это значит, что 35 гаражей я нарисую за неделю… (Смеется.)

— Ань, а как и почему появился мотив нарциссов в твоем уже устоявшемся наборе сюжетов? Есть какой-то тайный смысл?

— В прошлом году у меня была выставка. Перед тем как делать инсталляцию для Гридчинхолла, я собирала бюджет на нее, и этим я занималась в галерее А3. Там были, кстати, тоже сплошные белые кастрюли, бидоны и все прочее, но только там были еще и натюрморты со шкафами, стульями, всякой эстетикой, в общем, какая-то «красота — страшная сила», без пяти минут салон. Меня очень сильно поддержали друзья и почитатели моего творчества, и я еще до выставки продала ее всю, хотя и прямо очень дешево, но все равно. И, в общем, среди этих кастрюль в декабре в Гжели мне приспичило написать белые тюльпаны. Я пыталась даже из Москвы их заказать.

— С натуры хотела?

— Конечно, с натуры! Вот эти нарциссы, засранцы, тоже с натуры, это две ходки по 6700 рублей (смеются).

— У каждого нарисованного тобой цветка несколько реальных прототипов?

— Да. И еще их надо найти, отзвониться. Иногда они оказываются не те. В общем, 21 штука, это около 100 рублей, нормальная стоимость цветочка. Но доставка… Те тюльпаны, которые я тогда нарисовала, пользовались популярностью, их хотели еще и еще, но я не поддалась искушению красить цветочки на поток. А Игорю (Игорю Маркину, владельцу АРТ4. — Ред.) не хватило, то есть он выбрал цветочек, а потом оказалось, что его уже купили. Когда я договаривалась про выставку, он мне говорит: «Нарисуй мне цветочки, они мне так нравятся». Я говорю: «Игорь, можно я буду рисовать не тюльпаны, а нарциссы?» — «Ну, нарисуй нарциссы». Они мне нравятся по форме. Вообще нарисовать цветок не пóшло очень сложно.

© АРТ4

© АРТ4Больница

— Давай вернемся к теме иконы и иконостаса в этом проекте…

— …и маленькой часовенки, обители.

— Маленькая часовня Ани Жёлудь и работы, изображающие знаковые для тебя предметы в иконописной технике.

— И эти все излияния души — жалостливые бабские надписи.

— То есть это в сторону мучеников за какую-то свою веру? Может быть, веру в искусство? Давай тогда определимся, какая степень святости к тебе подходит (смеются). Блаженные — это самая низкая, потом мученики, а дальше, мне кажется, нарциссы — высшая степень святости.

— Мученики, наверное.

— Мученики все же, не блаженные?

— Ну, я со своими больничками где-то и от блаженных недалеко.

— Давай тогда вернемся к больнице, что ли. Как больница повлияла на выставку? Она ее в каком-то смысле спровоцировала, как я поняла?

— Получилось так, что вся эта больничная канитель началась в 2011 году, и казалось, что первый раз будет и последним, что это была случайность. Но трудно посчитать теперь за все эти годы, сколько раз я там оказывалась — 10—15, я уже сбилась со счета. Это стало типичной частью моей жизни. И изначально я этого не скрывала. Ну то есть вот такая хрень, у Жёлудь поехала крыша, ну и все. Жёлудь слетела с катушек (смеется) и выпала из обоймы здравых, удачных, перспективных молодых художников.

— Есть случаи успешных художников, живущих и работающих в психиатрических клиниках, — Кусама, например.

— Стесняться я этого не стесняюсь, деваться мне от этого некуда, в больницах, как правило, у меня происходит разнообразная досуговая практика. Обязательно с больными рисую. Начинается все так, что я сижу с блокнотом, они начинают лезть: «Дай порисовать!» И все это заканчивается такими целыми стаями, толпами, группами вокруг меня, которые рисуют. У меня есть специальная техника материализации образом. Я говорю, что можно нарисовать то, что ты хочешь. Кто-то хочет сливу — рисует сливу, кто-то хочет яблоко — рисует яблоко, я звоню, и это привозят. Бывают еще, естественно, какие-то дни рождения, которые хочется отпраздновать. Я тоже говорю: чтобы праздновать, все срочно рисуем торты. У меня есть просто уже такая подшивка, подборка, коллекция рисунков.

Аня Жёлудь. «6 телевизоров» и живопись© Gridchinhall

Аня Жёлудь. «6 телевизоров» и живопись© Gridchinhall— Ты не думаешь их выставить?

— Там нет никакой художественной составляющей.

— Есть антропологическая.

— Ну не знаю, с этим возиться… Понимаешь, это настолько все жутко, что становится похоже хоть как-то на жизнь только с этим рисованием, с этой канителью, с этим шебуршением. Просто остается в памяти, что это было. К тому же там часто попадаются очень приятные девчонки. Но в последний раз вообще хоспис был, все как тараканы ползали. А бывает, в какой-нибудь дружный, веселый коллектив попадаешь.

— А вы встречаетесь иногда? Они ведь возвращаются тоже?

— Нет. Очень редко. Да и встречаешь больше тех, с кем не хотелось бы общаться, и проще сделать вид, что это не ты, и все. Была история с туалетной бумагой. У каждого свой рулон туалетной бумаги около кровати, отщипываешь кусочек и идешь с ним в туалет. А в туалете бумага отсутствует. Мне кажется, Россия, в конце концов, дожила до того состояния, что в туалете бумага должна была бы быть (смеется). Должна быть в туалете бумага! И вот я начинаю оставлять там бумагу. Ставлю три рулона — тырят, еще четыре — опять тырят, я ставлю еще шесть и так далее… То есть чем больше тырят, тем больше я ставлю бумаги. И это продолжается до тех пор, пока люди уже не начинают приносить свои рулоны в туалет и забывать их — начинает появляться другая бумага.

— Победа! (Смеются.)

— Но это тоже не очень. Можешь себе представить — просить Сережу Гридчина со Светой: «Привезите мне 300 рулонов туалетной бумаги». Или Кузькина, или Сашу Повзнера.

— А это всегда одна и та же больница или разные, но все одинаково ужасные?

— Разные. Но чаще всего одна — на улице Восьмого Марта. Она, кстати, не такая уж и ужасная. Я уже вообще ни в чем не вижу ужасного.

Мне туда начинают приносить всякие тетрадки, альбомы, ручки, фломастеры, я рисую, все рисуют. Делаю такие хендбуки, клею, вырезаю. Надо заниматься. И вот частенько образуются эти выхваченные надписи. И где-то между тем, когда они в башке и на бумаге, они выстраиваются в структуру, в изображение, они уже обладают не смысловым значением, а визуальным. И, в конце концов, эта выставка имеет непосредственное отношение к больнице, потому что придумана в больнице, договорились о том, что она будет, тоже пока я еще лежала в больнице.

— У тебя был кабинет, фактически они предоставили тебе мастерскую.

— Кабинет предоставили, но потом все равно отобрали.

— У тебя была палата, где ты была одна.

— Да, два на три метра, изолятор.

— Небольшая мастерская. Окно есть?

— Да. Десяток накрасила, отдала, вывезли, привезли еще. Сиди и рисуй. У меня дома с отоплением непонятно что, зима, денег нет, а там кормят, там ванна есть (смеется). Друзья навещают, самое главное, приезжают. Государство приютило, туда-сюда. Я договорилась с врачихой о том, чтобы остаться до марта, чтобы сделать этот проект в больнице, чтобы сидела и спокойно потихонечку шлепала эти фанерки. Просто другие врачи возбухли, что должна быть дисциплина и все такое, и запретили рисовать. И тогда я сказала: «Выпускайте меня на свободу!» Меня выпустили, и я стала рисовать дома.

— В холодном доме, без душа, без горячей воды. Без одежды и без денег.

— Да (смеется).

Аня Жёлудь. «После зимы»© Галерея A3

Аня Жёлудь. «После зимы»© Галерея A3Бюджет

— Вот, кстати, это важная тема — на что мы живем.

— В лучшем случае у меня происходят одна или две серьезные покупки в год. Самая серьезная для меня — 8000 условных единиц. И если случатся за год, допустим, две такие покупки, то это уже очень хорошо. Но в этом году, например, не было ни одной. А предыдущая была в марте год назад. Она тогда очень помогла, на нее я и жила, пока рисовала эти картинки. А Игорь вот дал денег на доски. Я думала, что я потрачу столько же, но вышло больше. А потом, бюджет же состоит не только из стоимости материалов, нужно, чтобы горел свет, нужно что-то жрать.

— Одеваться еще неплохо было бы во что-то. Тебя друзья поддерживают?

— Иногда случается, что по мелочи кто-то что-то возьмет. Естественно, когда происходят выставки, что-то откуда-то капает. А пока я делала нынешний проект, я жила благодаря тому, что Даша Кротова сделала мне в Третьяковской галерее небольшую выставку.

— За изготовление тебе когда-нибудь платили деньги?

— Да. Но потом я считаю, и у меня по затратам получается в два раза больше. В то же время если сразу указать сумму правильно, то есть посчитать, сколько надо, и умножить на два, то столько все равно не дадут.

Но давай лучше про деньги не надо.

© АРТ4

© АРТ4Бидон

— Что такое для тебя обитель?

— Для меня это место обитания. Место, в котором можно летать.

— А какое оно?

— Оно уютное, там чувствуешь себя защищенным, а не уязвимым. Там все устраивает. Нет ни одной детали, которая была бы не той. Обитель — это убежище, которое я, как правило, строю себе сама в виде своих инсталляций, своих выставок. А для нормальных людей такой вещью является дом, где человек живет, художник же проживает свою жизнь публично, выставляя свой дом напоказ.

В детстве я мечтала, что буду жить в таком высоченном, как маяк, здании из красного кирпича, без окон, без дверей, и оно все будет завалено холстами и красками. Я буду жить наверху и всю жизнь рисовать в этом доме (смеется). Вот моя такая метафора обители.

— Почти башня из слоновой кости. А ты там одна?

— Да. И ведь однажды я этого даже добилась вполне себе убедительно у себя в деревне, в этом своем ангаре. Он, конечно, не такой, как маяк, но, когда там работаешь, испытываешь именно это чувство, что ты в специальном строении, где можешь только рисовать.

— А ты слушаешь музыку, когда рисуешь?

— Когда я занята серьезной работой, я ничего не слушаю. Я даже телефон выключаю, меня может даже звонок выбить. А потом, когда уже вхожу в рабочую фазу, требующую только методичности, исполнения, то да, я слушаю.

— Откуда те предметы, которые ты изображаешь?

— Они как минимум за 10 лет профессиональной художественной практики уже действительно превратились в знаковые для Жёлудь вещи. Я жила с этими бидонами, ела из этих кастрюль и мисок, этими ложками и т.д. Но потом, когда я оказалась по личным коллизиям в Москве, вышла замуж, попала в какую-то другую обстановку, в другой быт, в более благополучную ситуацию, у меня исчез эмалированный чайник, потому что был электрический, появились миксер, стиральная машинка, что-то еще. И спустя совсем небольшое количество времени я просто стала скучать по этим предметам.

— Для меня в этих предметах живут отголоски промышленного дизайна советского периода, «товарищ-вещи», влияния Баухауза. Граненый стакан или тот же бидон — это действительно может быть иконой.

— Вообще наша банка супа «Кэмпбелл» — бидон.

Вначале это была пара-тройка бабушкиных бидонов, кастрюль в Питере. А потом я подбирала на помойках, на барахолках. Раньше я находила в них такую привлекательность, что, например, есть три совершенно одинаковых чайника, их три, и ты вот три одинаковых чайника ставишь, и они прекрасны, и ты рисуешь их — три тупо одинаковых.

— А крынка? Я училась сначала вот в художественном училище, потом в ГИТИСе на сценографа и натюрмортов с крынкой — я перебирала свои работы ученические — нашла пять! Глиняная такая, сверху бумажка, и завязано. Причем в жизни этот предмет, вот так завязанный, с бумажкой, я не встречала никогда. Но крынка меня преследовала. Я счастлива, что сейчас нет крынки.

А вот мне кто-то говорил, что Аня Жёлудь — феминистка, потому что женский быт, кухня, пельмени, что это девственные плевы такие керамические.

— Я себя никогда как феминистка не позиционировала и вообще об этом никогда не думала. Да я что-то вообще плохо в этом разбираюсь — гендерное, не гендерное.

Я довольна, короче говоря, этой херней, которая получилась.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия