Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам

© Иван Ерофеев / V-A-C Foundation

© Иван Ерофеев / V-A-C FoundationВыставка «Московские дневники», которая сейчас проходит в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре, целиком состоит из объектов с не вполне проясненным статусом: это и копии знаковых произведений искусства русского авангарда (некоторые из этих копий выполнены как будто нарочно плохо), и переведенные в живопись черно-белые фотографии, и воспроизведенная конструктивистская мебель, и заново нарисованные лозунги с московской выставки авангардистов начала 1930-х годов, и, наконец, распечатанная на цифровом принтере икона с изображением кормления пророка Илии. Экспозиция напоминает протянувшийся на пять залов, увеличенный до человеческих размеров кукольный домик, как будто построенный Гаргантюа для своего любознательного сына Пантагрюэля, увлекшегося искусством. В этой россыпи «подделок» особенно выделяется самая крошечная из них: помещенный под лупу засушенный клоп, призванный отсылать к своему прародителю, клопу 1928 года, кусавшему в Москве американца Альфреда Барра, а затем убитому и сохраненному им. Куратор нью-йоркского MoMA Барр хотел увезти из холодной России работы Малевича, а увез икону пророка Илии и клопа, которого собственноручно убил и приклеил к странице своего дневника (1, 2). Так клоп, при любых прочих обстоятельствах оставшийся бы безвестным представителем своего вида, вошел в историю искусства как символ неприветливой, кусачей и энергичной послереволюционной России.

Но не только для Барра клоп стал символом столкновения с болезненной прозой жизни: почти в то же самое время, а именно в промежуток с 1928 по 1929 год, Владимир Маяковский пишет своего «Клопа», едкую, как само это насекомое, ядовитую и грустную сатиру на современный ему советский быт, пропитанный лозунгами о будущей коммунальной утопии. В этой пьесе пролетарий Присыпкин, проходимец и разоритель женских сердец, на собственной свадьбе с нэпманкой оказывается заморожен вместе с гитарой и клопом в леднике на 50 лет. Его размораживают в 1979-м, и он попадает в коммунистический рай на земле, где давно искоренены вредные привычки, иррациональность чувств и любое проявление непорядочности. В конце концов клоп (на правах единственного представителя давно вымершего вида) оказывается ценнейшим экземпляром зоосада, а Присыпкин, которому было отказано в праве называться человеком, — «кормильцем» клопа, обреченным остаток жизни сидеть вместе с насекомым в тесной зоологический клетке. Клоп Маяковского — существо, противопоставленное будущему, изображаемому в пьесе. Обладающий характеристиками, прямо противоположными необходимым для включения в процесс всеобщего прогресса, его клоп Присыпкин вынесен за скобки коллективного благоденствия, исключен из сферы человеческого права, а вместе с этим — и из нарратива общественной утопии будущего.

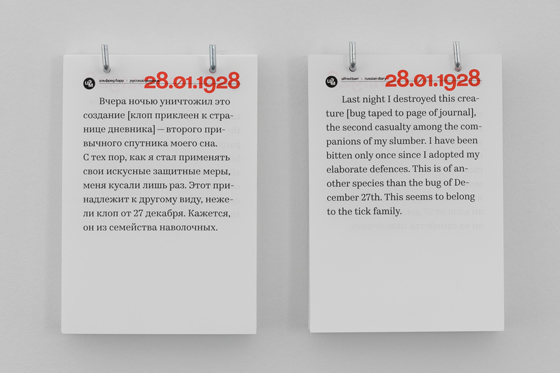

Если присмотреться к клопу «Московских дневников» (экспозиции, не записной книжки Барра), то можно заметить, что и он не вполне вписывается в логику объектов, наполняющих залы музея. Этот клоп — единственный нерукотворный экспонат выставки, в прямом смысле слова нечеловеческий объект, возникший в этом мире совсем не благодаря тонкой игре символических различий копий и оригиналов или дискурсивных и нарративных конвенций внутри современного искусства. Советский клоп был самой реальностью для Барра, которому, по его же свидетельству, приходилось спать в носках, надетых на руки, чтобы эти крохотные прожорливые существа не смогли до него добраться. Неудивительно, что Барр, обладающий высокой степенью чувствительности к реальности, не просто понуро давил и травил насекомых в своем жилище — он кропотливо описывал отношения с ними в своем московском дневнике («С тех пор, как я стал применять свои искусные защитные меры, меня кусали лишь раз. Этот принадлежит к другому виду, нежели клоп от 27 декабря. Кажется, он из семейства наволочных»), а одного из клопов (того самого, из семейства наволочных) 28 января 1928 года, приклеив к листу дневника, сделал вещественной частью личной истории. Такая внимательность к внешнему миру и уважение к населяющим его сущностям были теми свойствами личности Барра, которые впоследствии способствовали тому, что ему удалось создать одну из самых витальных (и вместе с этим виральных) историй развития современного искусства первых 30 лет ХХ века. Так, любознательность по отношению к одному вирусу (полчище разновидовых клопов в собственной кровати) помогла ему создать другой: нарратив западной истории искусства. Клоп, помещенный под лупу на «Московских дневниках», становится живым (мертвым?) свидетельством призыва внимательно разглядеть функционирующий вирус, чтобы быть в состоянии создать собственный.

© Иван Ерофеев / V-A-C Foundation

© Иван Ерофеев / V-A-C FoundationЕсли клоп Барра включен в действующую реальность, то клоп Маяковского полностью исключен из нее. Реальность его (анти)утопии — это душное, замкнутое пространство, потерявшее связь с чем-либо, внешним по отношению к нему. В этом мире полностью утерян иммунитет к вирусу по той причине, что вирус был изгнан оттуда, а память о нем похоронена в «словаре умерших слов», включающем анахронизмы вроде «самоубийство», «самореклама», «бюрократизм» или «Булгаков». Несчастные жители 1979 года, столкнувшись с Присыпкиным, как черная дыра, втянувшим в себя их стерильное обитание, массово заболевают «эпидемическим подхалимством», в то время как другая, еще более страшная, пивная «эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги» у сотен медиков-лаборантов, надышавшихся вблизи Присыпкина пивными парами. Девушка, через стенку слышавшая, как Присыпкин поет романсы, объята приступом «острой влюбленности», отчего начинает читать стихи и нюхать воображаемые розы. Полный разрыв в ткани исторической преемственности — классическая черта антиутопии, особенно делающая ее страшной: изолированный нарратив травмирующе действует на всех, кто тем или иным образом приближается к его границам. С одной стороны, возможность такой изоляции осталась в прошлом вместе с модернистскими принципами рефлексии реальности, с другой — само понятие изоляции на сегодня расширилось и может означать невключение тех или иных неочевидных элементов в сферу обоюдного (а не просто одностороннего) взаимодействия.

В этом смысле Барр отказывается изолировать себя от исторического (биологического?) процесса, расширяя его до принятия внутрь нечеловеческого на правах активного действующего лица. Открываясь навстречу истории, составляемой из самой ткани ежесекундных столкновений с материальностью мира, он становится способен придать собственную скорость временным потокам, внутри которых развивается модернистское искусство. В такой чуткой открытости в том числе скрывается феномен, благодаря которому очевидная фикциональность, подобно фикциональности как такового нарратива искусства, становится самой реальностью, соединяясь с ней в туго сплетенной связке. В этом смысле «Московские дневники» являются выставкой, поднимающей на щит не произвол вымысла, но высокую степень реальности реального, становясь еще одной версией этой реальности благодаря все той же открытости потоку исторического конструирования. Вбирая внутрь себя ряд тщательно сконструированных в свое время нарративов (версии искусства Альфреда Барра, Алексея Федорова-Давыдова, Сергея Третьякова, Вальтера Беньямина) в стремлении построить собственный, кружащий над всем этим метанарратив, выставка вместе с этим остается именно «выставкой в музее», еще одной экспозицией в ряду имеющих место институциональных проектов. Такое обезболивающее, казалось бы, действие по отношению к амбициозному желанию подняться над историей искусства, скорее, свидетельствует о том, что создатели выставки знают, что граница между реальным и вымышленным на сегодня до неразличения стерта и потому по-настоящему действенное перестраивание любого нарратива будет происходить, не нарушая нашего спокойствия и причиняя если только едва ощутимый дискомфорт.

Любознательность по отношению к одному вирусу (полчище разновидовых клопов в собственной кровати) помогла ему создать другой: нарратив западной истории искусства.

Чаще всего человек обнаруживает укус клопа, только просыпаясь утром. У взрослой особи в хоботке имеется два канала: потолще (через него клоп всасывает в себя кровь) и потоньше, через который в рану впрыскивается обезболивающая жидкость, из-за чего человек не ощущает укуса. На вопиющую фикциональность конструкции утопического общества в своей пьесе Маяковский гротескно указывает с помощью мандаринов, которые больше не растут на мандариновых деревьях: вместо этого фрукты на тарелках лежат прямо на ветвях, и каждый может взять тарелку и угоститься. Сидя под деревом и поедая мандарины с такой тарелки, герои пьесы наблюдают столпотворение укушенных и надышавшихся, захваченных реальностью, бессильных перед ней жителей коммунистического города. Не сохранилось точных свидетельств, но, пожалуй, пришедших на постановку «Клопа» в 1930 году в театр Мейерхольда должна была очень развеселить такая сцена. Хотя вполне вероятно, что зрители, сами находящиеся внутри подобной логики уже реальной (виральная амбивалентность укуса клопа) советской фикциональности, могли не заметить горькой иронии Маяковского, застрелившегося в тот же год. Зритель, пришедший на «Московские дневники», также вряд ли почувствует сильный дискомфорт от фикций и подделок вместо оригинальных «Черных квадратов» Малевича или «Зеленой полосы» Розановой. Клоп истории, впрыскивающий обезболивающую слюну в отверстие укуса, молниеносно примиряет свою жертву с ее включением в бескрайний горизонт безостановочного исторического конструирования. В этой точке клоп и становится подобен вирусу: он, как и вирус, всегда располагается внутри — внутри истории, внутри постельных тканей реального, внутри тугих узлов этих тканей, скручивающихся в новые нарративы.

При своем нахождении вне живой клетки-хозяина вирус ведет себя подобно неживому организму, мимикрируя под биополимеры, и только попадая внутрь живого, по-настоящему оживает сам, становясь субъектом приносимых с собой изменений. Благодаря своей структуре, а именно отсутствию собственного клеточного строения, вирус обречен вечно пребывать на границе с живым, никогда до конца не пересекая эту границу, оставаясь одновременно живым и мертвым, хозяйничающим в чужой клетке, но обреченным вечно искать хозяина, чтобы начать действовать. Нашедший своего хозяина в пролетарском диктате молодой России Присыпкин активируется в будущем, разрушая идиллические, стеклянно застывшие ткани утопии «Клопа». Это значит, что, способная активировать вирус, эта страшная утопия будущего — все же живая, живая избыточно, каким был весь модернистский западный мир, живая к тому же и для того, чтобы до всех концов театра долетело громогласное предостережение поэта: перед вами оживает на сцене будущая жизнь уже раскручивающей колеса страшной советской утопии.

© Иван Ерофеев / V-A-C Foundation

© Иван Ерофеев / V-A-C FoundationПрисыпкин, помещенный сначала в стеклянные стены жилой комнаты, как и любой вирус, проходит стадию инкубации. Он пассивен, и все заражения окружающих его людей происходят в отсутствие активных действий с его стороны. Он вяло пытается, но не может войти в контакт со стеклом стены («…какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются...»), лежит на кровати, пьет и поигрывает романсы. Однако в конце действия пьесы он будет помещен уже в буквальную клетку, клетку зоосада, впервые по-настоящему проявит активность и в этом же месте впервые в декорациях будущего будет назван своим вторым именем, придуманным Присыпкиным еще в 1929 году для вхождения в мелкобуржуазный нэпманский круг, — Пьер Скрипкин. Мутировавший, достигший стадии активной деятельности вирус Присыпкин-Скрипкин, посаженный в клетку, чтобы кормить своим телом последнего оставшегося в этом стерильном мире клопа, и в день представления выведенный из этой клетки на обозрение зрителей, внезапно для всех «швыряет гитару и орет в зрительный зал: “Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..”». Реакцией на его выходку ожидаемо становится коллективная паника: родители спешат увести своих детей, распорядитель командует как можно скорее и громче заиграть отвлекающий от безобразия марш, а «насекомое» спешно помещают обратно в клетку, которую немедленно задергивают, чтобы скрыть ее содержимое от напуганной до ужаса толпы.

Как известно, организм, не имеющий иммунитета к инфекции и не готовый к его выработке, рано или поздно будет поглощен вирусом, проникнувшим в него. Мало к чему может привести и наивная попытка изолировать проснувшийся вирус простым задергиванием одной зараженной им клетки — рано или поздно он найдет доступ к следующей. В этой перспективе, оставшейся уже за пределами драматического текста, можно расслышать едва доносящийся, но все же различимый оптимизм Маяковского: нарождающийся человеческий проект, исключающий из себя инаковое существо и включающий в себя саму концепцию инаковости как того, что подлежит уничтожению, будет разрушен вирусом, размороженным представителями самого этого проекта.

Почему же в таком случае спит клоп Барра, этот одновременно живой и мертвый, помещенный под лупу объект?

Вирус противостоит любой концепции исключения: его разные виды обнаруживают себя во всех возможных живых организмах, от растений до бактерий, в то время как в спящем состоянии он заполняет все остальное, «неживое», пространство. Сам вибрирующий на границе неживого с живым, не принадлежа до конца ни первому, ни второму, вирус становится связующим звеном между множеством биологических и небиологических форм. Расширяясь и множась с помощью захвата самых разнообразных организмов, часто никак не связанных между собой генетической или видовой цепью, он перемещается в горизонтальной плоскости таких множеств и пронизывает их насквозь. Действуя таким образом, вирус оказывается в состоянии разрушить простую логику генетической преемственности и явиться причиной неожиданных, случайных, диких скрещений, в результате создающих нечто, никогда до того не бывшее.

Почему же в таком случае спит клоп Барра, этот одновременно живой и мертвый, помещенный под лупу объект? Почему этот вирус остается едва заметным участником выставочных событий, как будто случайным, тихим пришельцем среди лозунгов и картин, вместо того чтобы, подобно Присыпкину-Скрипкину, рушить логику соединения экспонатов и выдергивать нас своим присутствием из процесса спокойного чтения страниц московских дневников? Вероятно, дело опять-таки в том, что Барр, вместо того чтобы задергивать клетку, выбрал стратегию движения навстречу вирусу, одновременно вырабатывая иммунитет и приобретая способность создавать собственные его формы. Следуя этой логике, «Московские дневники» перестают быть выставкой застывших, гальванически оживляемых нарративов, в любой момент уязвимых для разрушительного действия вируса, — в этих пяти залах скрывается сам вирус, возникший в день, когда американец украсил страницу своего дневника приклеенным русским клопом, и сильно мутировавший за 89 лет, прошедших с того момента. В его современных формах при внимательном изучении еще проглядывают вирусы-прародители: с разной степенью четкости распознаются как оригиналы тех картин, чьи копии заполняют залы, так и различные логики сборки этих далеких оригиналов, которыми руководствовались когда-то Барр, Третьяков и Федоров-Давыдов. В конечном итоге даже сами эти имена теряются в мутациях истории и становятся просто еще одними стадиями развития патогена, который несет в себе информацию о них. Эта информация оказывается вместе с этим перемешана с данными бесконечного числа хозяев вируса, последовавших после: цветов, клопов, дельфинов, партаппаратчиков и их собак, слушателей лекториев и комаров, кусающих их в шеи, etc., etc.

© Иван Ерофеев / V-A-C Foundation

© Иван Ерофеев / V-A-C FoundationМы оказываемся лицом к лицу с вирусом, вынесенным из живой клетки, а потому застывшим и прикинувшимся мертвым, способным обмануть нас своей нарочитой безжизненностью. Вокруг — только сухой безыскусный остаток: размноженные страницы дневника Барра, живописные копии картин и фотографий, четыре «Черных квадрата» (копии всех четырех, написанных Малевичем в разные годы), распечатка иконы. Вместе с тем именно таким образом происходит мутация известных людям вирусных форм: вирус создает собственные копии, каждый раз собирая их во все новые комбинации. На этом месте мы можем внезапно столкнуться с дилеммой: вирус «Московских дневников» либо спит, и значит, что территория его нахождения полностью лишена жизни и не имеет никакого отношения к любой из живых форм, либо убит благоприобретенным иммунитетом, и все, что нам остается, — это рассматривать его останки, которые никогда уже больше не смогут скопировать сами себя. Ответ на это затруднение, похоже, содержит в себе то самое крошечное нечеловеческое существо, пробравшееся на территорию этих кружащих музеефицированных реплик: клоп, ощутимо живой для Альфреда Барра, остается живым и спустя 89 лет, несмотря на то что именно этот засушен и приклеен к очередной странице. Едва заметный даже из-под стекла музейной лупы, он бесшумно присутствует здесь, как будто чтобы напоминать, что вирусы, как и клопы, вероятно, исчезнут никак не раньше, чем Вселенная прекратит свое существование. Для нас это может значить, что мы, находящиеся рядом с вирусом и спокойно глядящие в его прямо сейчас сменяющееся лицо, сами в какой-то момент приобрели способность мутировать и жить по обеим сторонам постельных складок, не обратив на этот укус никакого внимания.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

15 сентября 202249969 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 20229996 Общество

ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 20229706 Литература

ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 20229080 Общество

Общество Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Литература

Литература