Литература

ЛитератураУвенчанный Данте и два пламени

Оставаясь верным своему идефиксу, что нон-фикшн сегодня гораздо интереснее, влиятельнее и живее, чем фикшн, раздел «Кино» запускает серию разговоров с важнейшими, на наш взгляд, режиссерами-документалистами. Первым рассказывает о себе, своих методах и принципах работы Виталий Манский, только что получивший «Нику» за фильм «Труба» и уже отбывший в Северную Корею доснимать фильм о девочке из Пхеньяна «В лучах солнца».

Я стараюсь, чтобы мои герои не оказывались перед камерой. Выведение камеры из зоны их внимания — это очень важный, иной раз даже психологический, элемент их существования. Человек понимает, что к нему приехала съемочная группа, что главный среди них — режиссер. Поэтому он фокусирует свое внимание на режиссере, вольно или невольно за ним следит: как режиссер смотрит, куда он смотрит? Подыгрывает ему, заигрывает с ним... Так, наверное, девушка смотрит на парня во время первого свидания, она как-то его анализирует, обращает внимание на его башмаки, на то, на се...

Некоторые герои оказываются капризными, не хотят сниматься. А согласившись, думают про себя: ну, я-то сейчас его обману... Это межличностные отношения, и они столь же многообразны, как жизнь. Каждый раз перед тобой новый вызов. Вот простой пример: бывает, что я просто ставлю оператора с камерой, а сам демонстративно ухожу в другую комнату и беру с полки какую-нибудь абсолютно мне ненужную книгу, листаю ее с большим интересом, как будто я весь в нее погружен. А человек знает, что его приехали снимать, и он не понимает, что происходит. Я говорю: «Ну, тут оператор сейчас посмотрит, выставится...» А если это долго проходит — я очень важно договариваюсь о долгой съемке, — то через какое-то время человек начинает расслабляться, терять контроль. Я сейчас привожу не уникальный прием, а один из сотен вариантов, которые иной раз и спонтанно возникают, когда ты понимаешь, что сейчас нужно вот так вот, а не иначе.

© Сергей Михеев/Коммерсантъ

© Сергей Михеев/КоммерсантъЕсли я пишу интервью (хотя в моих фильмах как таковых интервью очень мало), то стараюсь снимать на очень длиннофокусную оптику, чтобы человек вообще не слышал и не видел оператора. Если позволяет квартира, то камера снимает это вообще из какой-то дальней комнаты через проемы, а сам я сажусь, переключаю внимание человека на себя, и когда мы с ним общаемся — а это именно общение, а не интервью, — я позволяю себе рассказать какие-то свои истории. То есть наша встреча превращается в обмен историями. В этих историях я как бы даю пример степени откровенности, задаю этот тон, рассказываю какие-то достаточно личные вещи.

Человек при этом всегда знает, что его снимают. Ты всегда сообщаешь ему, что производишь съемку, — особенно если ты снимаешь человека в его собственном пространстве, скажем, в пространстве квартиры. Ты договариваешься: «Мы приходим к вам, чтобы снимать кино». Очень часто мы подписываем определенные соглашения. В них обозначено, что я принимаю на себя ответственность за достоверность материала, что я не буду ничего искажать и так далее. Но так как в большинстве случаев я делаю кино без дикторского текста, то мне и скрывать нечего.

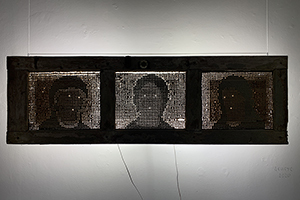

На съемках фильма «Труба»

На съемках фильма «Труба» Вот практический пример — фильм «Девственность». Мы подписываем договор с Кариной Барби о ее участии в фильме. Мы пишем, что обязуемся давать достоверную информацию, не искажать ее и т.д. Она подписывает соглашение, потому что она уверена, что сможет нами манипулировать, что мы будем снимать кино в рамках ее представления о себе самой. Но мы подписываем это письмо, зная, что она занимается разными видами не очень достойного бизнеса, и мы начинаем сначала снимать, так скажем, по ее сценарию, а затем включаем свой сценарий. Мы знаем, в каком она «розовом» заведении служит, мы приходим (пройти с камерой в подобное заведение — вопрос чисто экономический) и просто застаем ее на рабочем месте. И как бы в рамках наших отношений мы ее снимаем. Она говорит: «Ну, я не хочу...» А я говорю: «А у меня с тобой договор подписан».

В принципе, я со своими героями проживаю их жизнь. Конечно, картина картине рознь, скажем, в фильме «Труба» мне не требовались такого рода отношения и лично передо мной стояли другие задачи. А на съемках «Тату» я находился в более доверительных отношениях с этими девочками. Наверное, даже был близок им как никто, потому что там были непростые отношения с продюсером Шаповаловым, родители были достаточно далеко, и потом, дети с родителями обычно не очень готовы что-то серьезное обсуждать. Я был таким старшим товарищем. Поэтому и в картине они коммуницируют внутри себя, между собой, но они не чувствуют себя перед камерой.

Конечно, мы очень часто провоцируем какие-то ситуации. Нужно понимать, что документальное кино — в конечном счете не документ, хотя очень многие говорят о документальности именно с позиции документа, с позиции ксерокопии. Нет, это художественное произведение, созданное на основе элементов реальности. И эти элементы реальности ты, безусловно, сталкиваешь, провоцируешь, ты ими управляешь, жонглируешь.

На съемках фильма «Труба»

На съемках фильма «Труба» И это сложнее, чем игровое кино, — сложнее в том смысле, что на съемочной площадке игровой картины все работают на результат: актеры, операторы, осветители, ассистенты, администраторы, массовка. Все работают на прописанный в сценарии формат. В документальном кино кроме тебя и оператора на тебя никто не работает, все работают против тебя. И ты должен в этом сопротивлении выловить, взять свой улов. Это совершенно иной принцип творчества. Есть, конечно, режиссеры, которые педантично дожимают ситуацию до своей домашней заготовки. Иногда и у меня бывают такие картины, но это, как правило, если ничего не идет, вообще ничего не происходит: тогда ты работаешь на заготовках. Это, конечно, не сценарий, скорее предварительный концепт фильма.

Ты определяешь, где точка входа в историю, а дальше живешь и смотришь, как эта история развивается. Могу привести пример из «Трубы». Мы знали, что будем снимать храм-вагон, отправляющийся в путешествие. Мы разговаривали с настоятелем этого храма. Мы спрашивали, что обычно случается, какие проходят ритуалы, он объяснял, что «на отпевание мы никогда не успеваем, а свадьбы худо-бедно доезжают до райцентра, так что вот крестим». И я себе выстраиваю картину, весьма, как мне кажется, для фильма важную и символичную, как в этом временном вагоне крестят посреди бескрайней заснеженной степи новое чадо Божье. Мы приезжаем, договариваемся, что батюшка пойдет узнать, кто там еще родился, он идет — и мы снимаем историю, как женщина его фактически посылает. И это ломает так называемый сценарий. Я, конечно, могу пойти к этой женщине и сказать: «Слушай, очень надо, тут у нас кино, да вот тебе, в конце концов, бутылка водки...» Я ее могу уломать — но я считаю, что для фильма эта конкретная ситуация ценнее, богаче, важнее и концептуальнее.

Конечно, в каждой картине есть какие-то постановочные элементы, но это, как правило, проходы, что-то в этом роде. Говоришь человеку — надо пройти оттуда сюда, подойти сюда, но не более того. Вот я снимал Владимира Шмитта в картине «Николина Гора», и я вижу, что у него определенным образом выбрита борода. Когда я ходил по его даче, я увидел, что на подоконнике лежит бритва, и тут я понимаю, что в доме темно и он, наверное, как-то там у окна ставит зеркало. Так что я ему говорю: «Давайте уберем щетинку. Мы же снимаем...» — «Да, сейчас-сейчас...» А я уже оператора поставил. И он это делает, и мы снимаем. Что это, постановка? Или, допустим, эпизод с Кариной Барби в финале «Девственности» — да, мы ее посадили на эту машину, но мы и не скрывали, что это прием.

На съемках фильма «Девственность»

На съемках фильма «Девственность» Или вот самая сомнительная сцена «Девственности» — мой разговор с девочкой Катей, приехавшей поступать в институт... Документальна его природа, это разговор взрослого постороннего мужчины с молодой девушкой. Могу рассказать, как это снималось. Мы приехали на Воробьевы горы, сели с ней в машину, оператора я поставил за пределами машины, метрах, наверное, в ста, не меньше, и он нас снимал очень длиннофокусной оптикой. Девушка была абсолютно убеждена, просто в силу своей технологической безграмотности, что это снимается на общем плане, и все ли снимается, она тоже не знала, потому что мы с оператором предварительно все обсуждали и оператор иногда отворачивался, вставал, смотрел на панораму Москвы, а мы просто сидели и очень долго разговаривали. И мы сидим в замкнутом пространстве, у нас очень интимный разговор, а зритель видит его на огромном экране с крупностью, крупнее которой не бывает. В этом существует некая авторская педаль. Если хотите, можете это, конечно, назвать обманом, хотя обмана никакого нет — на ней висит петля, на мне петля, и она знает, что она пришла сниматься. Более того, мы ей заплатили. И более того, мы говорим в фильме, что мы этому человеку заплатили за съемку.

Все остальное... да у них и не получится, просто у них самих не получится сыграть, и это сразу видно. Как только они начинают что-то играть, то все. Видно, даже когда актер играет, а этот-то и не актер.

© Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

© Глеб Щелкунов/КоммерсантъСчитается — по крайней мере, до меня доходят такие разговоры, — что я весьма жесткий режиссер. Да, для меня, в принципе, этических ограничений в фильме не существует, и если так случится, что у меня кто-то умирает в кадре, то он умрет. Мы знаем фильм Косаковского «Среда», в котором он случайно застает смерть собственной матери, и я знаю, как сообщество ополчилось на него. Я помню, как на фестивале в Екатеринбурге Косаковскому не дали приз, председатель жюри сказал, что только через его труп этому аморальному типу достанется награда ... Но он был недалеким человеком, он просто не постарался понять, услышать и почувствовать фильм. Это не была просто снятая смерть матери, этот фильм был о тайне, о тайне рождения человека. Собственно, фильм начинается с семейной тайны о том, что Виктора могли перепутать в роддоме, и он пытается прожить свою жизнь в других людях, родившихся в этот период. И ответить на этот вопрос могла только мать. И этот единственный свидетель умирает, уходит с этим секретом. И если он снимает о других достаточно проникновенно, то он обязан снимать так и о себе, и это непросто. Когда я снимал фильм «Наша Родина» о своих одноклассниках, каждому однокласснику был посвящен отдельный эпизод. И я, зная общий концепт фильма, снял эпизод, посвященный себе, в очень правильном для фильма ключе, но я до сих пор сожалею, потому что я рассказывал в фильме чужие тайны, но не рассказал своей. А у меня была моя тайна. Она там как бы в русле фильма, эта тайна, есть на нее намеки. Я мог бы это рассказать, и фильм бы, конечно, поднялся. Я вот сейчас думаю: черт возьми, я же поднимал фильм за счет рассказов о других, не рассказав о себе.

Пока еще я не видел такого документального фильма, где режиссер был бы столь же жестким по отношению к себе, как к другим. Казалось бы — вот ты, никакого сопротивления, ты сам, пожалуйста, снимай кино! Даже от таких мощных кинематографистов, как ван дер Кёкен. Когда он узнает, что у него неизлечимая болезнь, что ему жить один год, и начинает снимать картину — начинается такой сироп сахарный с ванилью! И даже Герц Франк, снявший одну из самых жестких автопортретных картин, где ему делают операцию на открытом сердце, с неизвестным финалом! Те, кто был близко знаком с Герцем, кто знает, как уходила его жена, — они понимают, что о другом человеке он все-таки снял бы по-другому.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20224201 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20224003 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20224115 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература