Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам

© Gerhard Lahr

© Gerhard LahrДавно замечено, что в современной поэзии «лирическое Я» подверглось непоправимой коррозии. Его место заступили безличные или гибридные конструкции, а речь часто передается мертвым или «цитатным» голосам. Есть искушение связать этот сдвиг с разрастающейся функцией памяти. Риторику такого типа можно сравнить с конфигурацией истерического симптома, о котором Фрейд писал, что он — «мнемонический символ некоторых действующих (травматических) впечатлений и опытов». Истерический симптом, как и современный стих, оказывается компромиссным ассамбляжем, в котором соединяются желания и их подавление. В статье 1908 года «Истерические фантазии и их отношение к бисексуальности» Фрейд, например, приводил пример пациентки, которая одной рукой прижимала свое платье к телу (как женщина), а другой пыталась его сорвать (как мужчина).

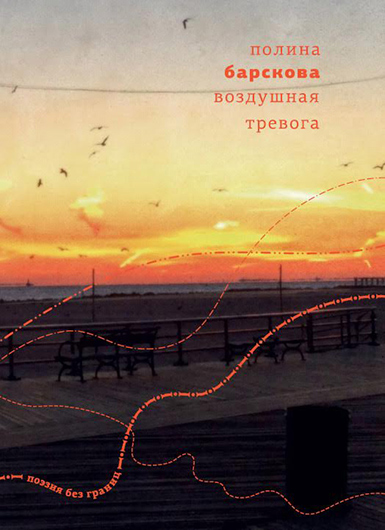

Такого рода риторические конструкции отражают усложняющийся репертуар экзистенциального опыта, которому пытается открыться поэзия, но они же вводят в поэтическую ткань цепочки метаморфоз, отмеченных подчеркнутой неустойчивостью. С этой точки зрения интересно взглянуть на прекрасную новую книгу Полины Барсковой «Воздушная тревога». Начну с одного нетривиального момента, а именно — присутствия в книге отсылок к сказкам Вильгельма Гауфа. Вторая часть книги озаглавлена «Мутабор». В цикле, носящем это же название, есть стихотворение «Мутабор», отсылающее к «Халифу-аисту» Гауфа. Это стихотворение начинается с переклички аистов, которые хотят «разбудить слово»:

Казалось бы какие только слова

Они не испробовали на вкус не использовали на звук

На прочность

Живые слова мёртвые слова

Слова своих родителей безобразные слова своих старших сестёр

Они заполнили себя словарями синонимов рифм

Технических и медицинских терминов

Непристойностей и имён

Слова с нестерпимым звуком со свистом проносились мимо

Оставляя нас пустыми но недоудовлетворёнными...

Оппозиция мертвых (например, родительских) и живых слов вводит оппозицию двух поэтов. Первый — украинский футурист Михайль Семенко, который когда-то «нарисовал» свой автопортрет, перебирая фрагменты собственного имени:

Хайль семе нкоми

Ихайль кохайль альсе комих

Ихай месен михсе охай

Мх йль кмс мнк мих мих

Семенко енко нко михайль...

О нем Барскова говорит:

С ледяною насмешкой Пьеро-то-ли-Арлекина

Мёртвый поэт М. Семенко на краю земли

Пишет тьмы кричащих стихов.

Отсылка к Пьеро и Арлекину тут связана со странной и совершенно противоречащей всякой внятной логике попыткой Семенко напялить на себя личину декадентского Пьеро. Три его сборника 1918—1919 годов назывались «Пьеро задается», «Пьеро любит» и «Пьеро мертвопетлюет». А вот названия некоторых его стихотворений: «П'єро загрожує», «П'єро кохає», «П'єро наївить», «П'єро рїшучить», «П'єро сантїменталить», «П'єро страждає»... Эта неадекватность имени и образа существенна для Барсковой. Мертвый поэт приобретает в стихотворении живого двойника — Александра С. (вероятно, Скидана), который «машет длинными руками: калиф-аист, оценивает, смеётся». Живой поэт-аист прямо отсылает к Гауфу, где халиф и визирь рассмеялись, услышав разговор двух аистов, и от смеха забыли волшебное слово «мутабор», позволяющее им снова стать людьми. Стихотворение завершается так:

Они испробовали все слова

Какие только приходили им на ум:

И муртобор, и мурбутур, и мурбурбур, и муртубур.

Но ничто не помогало,

Заветное слово навсегда исчезло из памяти,

И они как были,

Так навсегда и остались аистами.

Этот перебор сходно звучащих бессмысленных слов перекликается с поэзией Семенко. К тому же Скидану принадлежит стихотворение, посвященное фильму Годара «Безумный Пьеро», в котором звучит мотив неадекватности образа человеку. Вот последние строки этого стихотворения:

...человек

никогда не совпадает

ни с собственной

смертью, ни, собственно, с бытием.

Я подчеркиваю некое подземное сходство Семенко и Александра С. потому, что оно сопровождается внутренним несходством каждого из поэтов — мертвого и живого. Александр С. — аист, который не может стать человеком, а Семенко — Пьеро, которым он тоже не в состоянии стать. И странный перебор бессмысленных слов в самоопределении Семенко, так же как и перебор бессмысленных «муртобор, и мурбутур, и мурбурбур, и муртубур», не позволяет из птицы вновь стать человеком. Утрата идентичности с самим собой, мутация, изменение прежде всего наносят удар по способности слов выражать смыслы. Слова сами лежат в плоскости идентичностей, внятных форм.

© Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017

© Ozolnieki: Literature Without Borders, 2017Двойничество живого и мертвого — один из важных мотивов в книге. Мертвый двойник просвечивает во многих текстах:

Рядом с моей рукой

Появляется другая, точная и хищная рука. <...>

И вдруг я слышу подземный голос:

Потрогай это...

(«Публичная библиотека в Сан-Франциско»)

В окне зазеленеет жижа

И я предел себе увижу,

То вызову по телефону

Замену-тёзку-лепорелло

Он вечно рядом по району

И он моё продолжит дело

Шатенка взвизгнет и блондинка

Вздохнёт, какой он страшный, бедный...

С ним рядом после поединка

Заснём, укрывшись тряпкой, бездной.

(«Признание»)

Эти призрачные двойники-мертвецы находятся в зоне немоты. При общении с ними поэзия вступает в область саморазрушения, немотствования:

Просыпаясь во тьму,

Снова вижу тебя подо льдом:

Приглушённым и твёрдым,

Ушедшим в утробу молчанья.

<...>

Это ты?

Это я?

Мы не виделись долго.

И как мы друг друга узнаем?

Ничего нам не скажут изрытые снегом черты,

Заводные слова.

Это я?

Это ты.

Это ты.

Так же зверя зовёт и находит

Упорный хозяин.

(«Зимний вид. Брейгель»)

Но, вероятно, принципиальным для этой темы является стихотворение с названием «Катулл 68 (A) Лиссабон». В этом тексте Барскова отсылает к 68-й элегии Катулла, посвященной его другу Аллию. В эту элегию Катулл вставил плач о смерти своего брата. Смерть брата — центральный мотив и стихотворения Барсковой:

Я не знаю где ты мой брат

Возможно тебя нет более

Возможно тебя не было никогда. <...>

Я, бессловесный брат, — тебя, словесного брата?

Двойничество с мертвецом выражается в бессловесности. Еще в большей степени текст Барсковой — специалиста по классической филологии — отсылает к 101-й элегии Катулла, в которой поэт посещает могилу брата и обращается к его бессловесному праху: «И безответно, увы, к праху немому воззвать...»

Кстати, непонятное слово «мутабор» — это всего-навсего одна из форм латинского глагола muto — «меняться, превращаться». В данном случае речь идет о символическом превращении в бессловесный прах, а у Гауфа — в бессловесное животное.

Элегии Катулла важны для Барсковой и тем, что вводят, на мой взгляд, иной пласт двойничества, а именно двойничества с другим поэтом, филологом-классиком Энн Карсон, посвятившей смерти своего брата необычную книгу «Nox» («ночь» по-латыни), построенную как раз вокруг 101-й элегии Катулла, необычный, почти дословный перевод которой предложен в этой книге. Сама книга придумана как ящик (гроб), где лежат свидетельства о жизни брата — свидетельства, которые невозможно оживить и превратить в голос смерти. Книга Карсон — это парадоксальный диалог с немым прахом: «I could give you the last gift owed to death and talk with mute ash» — переводит Карсон («…тебя одарить приношением смерти / И безответно, увы, к праху немому воззвать...» — перевод С.В. Шервинского). Этот разговор с прахом у Катулла звучит так: «...et mutam nequiquam alooquerer cinerem...», где mutus — «немой» — прямо перекликается с гауфовским «мутабором». Кстати, у Барсковой в книге есть стихотворение «Переводчик 3», где переводчик превращается в перевозчика «из Аида в Аид», видящего на берегу Стикса тени умерших, которым он должен дать голос:

Это тени нас ожидающих и встречающих

Что ты там различаешь, милый?

Опиши языком не чужим с ненездешней силой

Опиши обрисуй повтори

Почти

На берегу над незримой Полтвой воняют масляные фонари

Наперекор, поперёк нескромной мечте

Об идеальном тотальном слове

Дай мне расслабленных, жалеющих, жалких слов

Слева направо, навыворот, наоборот.

Превращение в мертвого двойника обыкновенно проходит у Барсковой стадию метаморфозы в животное. И эта метаморфоза (привет Овидию и Кафке) часто проходит через эротическое слияние. В книге есть стихотворение «Гауф», которому предпослан эпиграф из «Карлика Носа»: «И увидел Якоб удивительный сон. Ему приснилось, будто старуха сняла с него одежду и завернула его в беличью шкурку. Он научился прыгать и скакать, как белка, и подружился с другими белками и свинками». Многочисленные старухи в сборнике Барсковой, вероятно, отсылают к этой сказке Гауфа. Старуха оказывается промежуточным этапом движения от жизни к смерти. Часто старухи эти обнаруживаются в поездах, как будто едущих из детства в старость и смерть. В стихотворении же «Гауф» этот сон карлика превращается в любовную сцену со своего рода двойником:

Что за дикие звуки истекают вовне?

Что за дивные руки смысла ищут во мне?

Что за белочки-свинки лижут шар ледяной?

Что за карлик в кроватке придуряется мной?

Превращение в животное, связанное с нечленораздельным «мутабор», прямо отсылает у Барсковой к наследию блокадных поэтов, изданных ею недавно в двуязычной антологии в Нью-Йорке. В цикле «Мутабор» есть стихотворение, посвященное одному из этих поэтов — Геннадию Гору. В этом стихотворении ворон (птица смерти) прямо обращается к поэту:

Не я ль к устам её приник

И вырвал то и вставил сё

Подруга я ведь твой язык

Скажи чего тебе ещё?

Ворона тискает червя

Из клюва падает земля

И отворачиваюсь я

У Гора поиск единения с мертвецами (например, с мертвой женой) постоянно осмысляется как метаморфоза в животное (он пишет об Овидии, «завидующем белке»). Ворон (Гор отсылает к Эдгару По) взят Барсковой у него. Животными у Гора оказываются не только блокадники с их страшными каннибалистскими фантазмами, но и немцы. Об одном из них он писал:

И сердце открылось кошачье,

Печенка щенячья

И птичий желудок,

И кровь поросячья.

Но через мгновение поэт видит в этом странном ассамбляже животных ворона: «То птица сидела с человечьим лицом, / Птица ночная в шинели». Многие фантазии из стихов Гора прямо переходят в тексты Барсковой. Например, только что процитированный ассамбляж превращается в стихотворении «Сказка странствий» в иной сон:

Птичьими горячими руками

Рыбьими приятными руками

Страшными кошачьими руками

Страшное лицо ласкают мне.

В сборнике Барсковой постоянно проступает тень метаморфозы в животное, связанной с превращением самого тела поэта. При этом эти метаморфозы часто связаны с превращением в старуху — этапом движения к мертвому.

Одно за другим появлялись огромные лица рыб

С таким же как у меня ртом.

Рыба слеза рыба коза рыба вы все угадали правильно стрекоза

Рыба моль рыба узник

Но ближе всего к моему лицу подплыла рыба старуха

Thalassoma ballieui

<...>

Мы были одно.

О дно

Ударилась рыба и стала птицей.

Рыба птица приблизилась к рыбе старухе.

Они недолго там поделили молчанье о сём, о том, повисели рядом.

Или стихотворение «Песня о предательстве», где неопределенная метаморфоза принимает отчетливо сказочный характер:

Я же архивная опись потерь Всех кто в меня проникал через окна Я поутру выставляла за дверь Не убивай меня щука лиса Я пригожусь тебе волк и сова <...> Я пригожусь тебе рысь Я повою(ю) тебе послужу Чуть остраню и немного предам. Время взойдёт становиться самой.

Эти метаморфозы часто связаны с потерей артикулированной речи и погружением в немоту. Превращение в животных напоминает о становлении-животным у Делёза и Гваттари, где такое становление понимается как дестабилизация, «детерриториализация» и где стабильность субъекта подменяется постоянным движением. Делёз и Гваттари связывают такое превращение с мотивом стаи, в которой «множественности непрестанно трансформируются друг в друга, проходят друг через друга. Оборотни, когда умирают, трансформируются в вампиров. И это неудивительно, ибо становление и множество — одно и то же». Философы говорят в связи с этим о становлении-молекулой. В «Тысяче плато» эта молекулярность связывается с образом крысы, крысиной стаи: «И здесь есть все: становление-животным, которое не довольствуется тем, чтобы осуществляться через сходство, и для которого, наоборот, сходство предстает как некое препятствие или остановка; становление-молекулой, связанное с размножением крыс, со стаей, подрывающей великое молярное могущество семьи, профессии и супружества...» Кишение стаи, из которой возникает крыса, — это образ разрушения всякой человеческой стабильности, всех институтов социума. В книге Барсковой есть стихотворение «Чужое письмо», которое отчасти является пересказом письма Тургенева Полине Виардо из Куртавеля (1849). В письме этом Тургенев описывает, как в кухню пробралась крыса. Крыса нашла на стуле платье горничной и спряталась в его рукаве таким образом, что рукав этот в какой-то момент стал шевелиться. Происходит почти мистическое превращение горничной Вероники в крысу, Вероники, которая в письме и стихотворении убивает эту крысу. Это превращение в стихотворении удваивается метаморфозой самого Тургенева, которого Полина Виардо с брезгливостью обнаруживает и разоблачает:

Покуда он

Лежал, отлично спрятавшись, и ждал

Разоблаченья:

Вот-вот найдёт его,

И будет шёлка шум, и башмаков,

И, как стрекозы, плоскеньких её острот

Повсюду звон:

Он пошевелится, она его заметит наконец,

Она в брезгливости закружится, забьётся...

Речь писателя, знаменитая своей стилистической изысканностью, сама превращается в «веселый писк», а Полина (тезка поэта и ее двойник) оборачивается животным, рыбой, с которой Барскова себя сравнивает в ином стихотворении:

И где-то посреди него всего Полина

Её зелёные слегка навыкате глаза

И волосы прямые смоляные

При лёгком смехе чуть дребезжащий голос

И узенький блестящий рыбий стан.

Погибающая крыса появляется еще в одном знаменитом письме — «Письме лорда Чэндоса», написанном Гуго фон Гофмансталем. Здесь также крысы возникают в контексте онемения Чэндоса, утраты им способности использовать слова для описания мира. Как замечает Чэндос, «абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, высказывая то или иное суждение, у меня на языке распадались, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы». Распад понятий и абстракций позволяет ему вступить в новое эмпатическое отношение с миром, которое в полной мере проявляется в эпизоде с крысами: «Не так давно я приказал насыпать в молочные погреба одной из моих ферм крысиного яду. <...> И вдруг перед моим внутренним взором распахнулся этот погреб, где сражался со смертью крысиный народец. Все, все было во мне: и сладковатый, острый запах яда, пропитавший промозглый воздух подземелья, и пронзительные предсмертные крики, сплетенные в судороге бессилия тела, разбивавшиеся о замшелые стены; хаос отчаяния, безумие, рыскающее в поисках выхода, глаза, полные ледяной ярости, когда двое сталкиваются у законопаченной щели. Но что я снова ищу помощи у слов, мною же отринутых!» И это столкновение с «молекулярной» стаей, кишащей на грани смерти в тотальном зверском хаосе, предстает перед взором Гофмансталя как «реальность, абсолютная, высочайшая реальность». Церемониальный узор слов перестает стоять между ним и хаосом мира.

Чужие письма положены Барсковой в основу еще одного текста: цикла (поэмы?) «Воздушная тревога». Они призваны донести до нас речь, в которой исчезает все ритуально-поэтическое и возникает едва артикулированная речь смерти и страдания:

Каждую ночь он кричит на непонятном языке.

Сначала я удивлялся, пытался хоть угадать языковую группу.

Теперь я грущу, томлюсь.

Ночью мне кажется, что это секретное сообщенье, если бы я смог

его разгадать...

Становление-животным — важный момент в интересующем Барскову разрушении формы. Традиционная Поэзия — воплощение формальной организации речи. Но экзистенциальный опыт ХХ столетия — ГУЛАГ, блокада, Холокост — делает поэзию в ее формальном аспекте малопригодным средством выражения. Точно так же, как в катастрофах минувшего столетия происходит крушение формы тела, связанной с идеалом гуманистов и идеалом искусства, коррозии подвергается и речь. И «растление речи» — важный аспект становления-животным, утраты формального в теле и языке. В одном из самых глубоких стихотворений Барсковой «Сорокалетние» этот момент представлен с силой поэтического манифеста:

Мы — растлившие ткань языка,

Тем продолжили чёрное дело,

Что зачали, допустим, зэка

И блатные, затем лейтенанты,

Принцы плена, штрафные войска,

Колоски, в украинских просторах,

Зускин, видевший сны наяву.

Мы последнее ры тех, которых

Обучали языцем во рву. <...>

то отец наш, неведомо, ибо

Глухонем, как нечистая рыба,

Что аквариум мутит собой,

Всё ж сумел изолгаться, голуба,

Шарик, блядь, у него голубой.

Это чванное косноязычье

Мы, развив, разложили: тут птичье,

Тут звериное, крик сторожей,

Вопль червя в тёмной пыточной ямке,

Гул придурка в зелёной панамке

Да стерильное ёрзанье вшей.

(Нечленораздельное «ры» тут, вероятно, взято из блокадного стихотворения Павла Зальцмана «Ры-ры», где, в частности, говорится: «Мы давно уже скребемся, как звери...»)

Соединение с мертвым у Барсковой становится парадоксальным соединением с множеством, с кишением, с неопределенностью животных, постоянно утрачивающих форму и переходящих из одного в другое. Философии известно противопоставление тела и плоти. Тело как форма восходит к греческому пониманию идеала. Плоть связана с библейским понятием (basar на иврите) и понимается как нечто бесформенное, влажное, пассивное, женское, снедаемое голодом и желаниями, подверженное страданиям. Плоть не имеет лица. У Барсковой постоянно происходит распад тела, из которого возникает плоть, и идет поиск речи этой плоти. Энн Карсон писала о женской плоти как не имеющей границ и способной к метаморфозе. В книге «Men in the Off Hours» («Мужчины в часы безделья») Карсон приводит совершенно неортодоксальный вариант сто первой элегии Катулла. Здесь сестра готовит жертвоприношение на могиле брата, смешивая воедино вино, молоко, мед и цветы. И это жертвенное смешение призвано само стать беззвучной (звучащей?) элегией, стихом:

Cut out carefully the words for wine milk honey flowers.

Drop them into a bag.

Mix carefully.

Pour onto your dirty skeleton.

What sound?

(Аккуратно вырежи слова для вина молока меда цветов.

Брось их в мешок.

Аккуратно смешай.

Пролей на грязный твой скелет.

Что за звук?)

Это классическое жертвенное возлияние на могиле уводит в страну мертвых, о которой Мандельштам писал, что там «не едят надломленного хлеба, где только мед, вино и молоко». В другом тексте возлияние становится напитком полумертвых и полуживых: «И, как слепые, ночью долгой / Мы смесь бессолнечную пьем?»

Этот рецепт жертвоприношения Карсон/Катулла напоминает мне рецепт поэзии Полины Барсковой.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

15 сентября 202250061 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202210097 Общество

ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 20229805 Литература

ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 20229179 Общество

Общество Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Литература

Литература