Венеция в книге Глеба Смирнова, главного русского мистагога Светлейшей, импортирует не только ресурсы, но и сами формы существования. Венеция никогда не учреждалась в войнах и народных собраниях, но успешно осуществляла военную и мирную деятельность. Венецианские панегиристы, к которым автор книги питает не меньшую слабость, чем к просвещенным хвалителям Венеции наших дней, воспевали мирный дух города — но этот мирный дух был создан заимствованием даже основных жизненных форм. Венецианцы всему учились как будто с нуля — править морями, вершить справедливость и создавать свои формы общежития; Смирнов отмечает, сколь незаметна венецианская литература — именно потому, что все силы уходили на обоснование институтов и создание на пустом месте непревзойденного изящества. Говорят, что в Испании незаметна философия, потому что танец фламенко превзошел изысканностью и необходимостью быстрого отклика любую философскую систему; тогда в Венеции незаметна литература, потому что ее привозили целыми библиотеками и основывали целыми типографиями, как неподражаемое книгопроизводство Альда Мануция, создавшего покетбуки для чтения в дороге. Всемирность Венеции не в том, чтобы подчинить себе большие пространства, а в том, чтобы и на этих пространствах было что почитать в транспорте. Качественность инфраструктуры оказалась важнее ее торжественной демонстрации; поэтому небольшой клочок земли в море мог принимать патриархов, кардиналов, вождей, целые биржи и банки — как если бы вдруг современные Уолл-стрит и Токийская биржа, прихватив несколько университетов, конфессий и высокотехнологических центров, переехали на неведомый остров. Даже Сингапур не сравнится с Венецией: Сингапур привлекает деловых стратегов, а Венеция — гениальных тактиков.

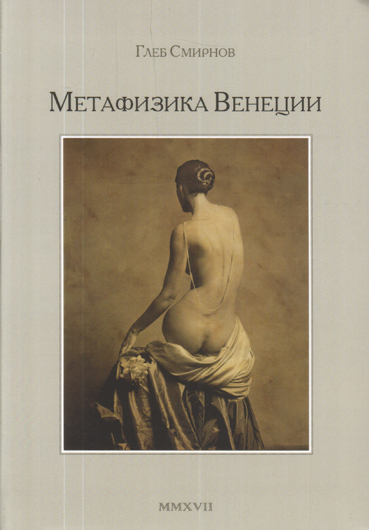

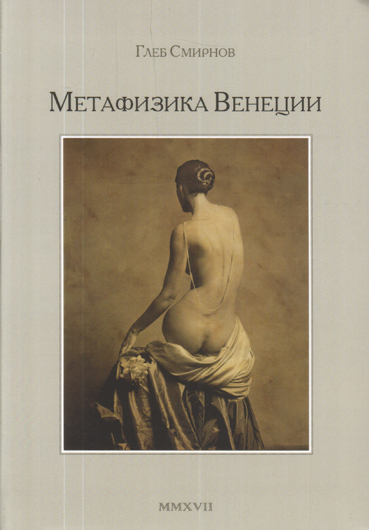

Глеб Смирнов-Греч, каким мы помним его по публикациям 90-х, таинник венецианских библиотек и полководец русской культуры в мире глубочайшего аристократизма, не раз заявлял себя как исповедующего «артодоксию» — религию свободного искусства. Эта религия имеет своих мучеников — нищих и непонятых художников, свои богослужения — биеннале, свои храмы — галереи, напоминающие сразу о монастырских галереях по самому смыслу слова; наконец, своих внимательных клириков, ведущих учет как грехов и правды искусства, так и имущества искусства, которое никогда не подлежит секуляризации. Артодокс всегда показывает, почему это имущество священно; и книгу «Метафизика Венеции» можно вполне рассматривать как опись венецианской культурной ризницы.

© ОГИ, 2017

© ОГИ, 2017Жанр книги называется иногда «разговорами» — один из разделов назван в шутку «Вечерние разговоры с водорослями»: автору претят патетические слова вроде «философ» или «писатель», поэтому разговор с вездесущими и при этом незаметными под водой свидетелями венецианского блеска — главный способ проникнуть в то, что стоит за блистательной славой Венеции и мифом о Венеции в широком смысле. Миф о Венеции — это миф о городе-авантюре, но Смирнов видит в Венеции труд и постоянство: театр, который никогда не закрывает свои кулисы, театр, принимающий каждого, но при этом заставляющий играть по своим законам, — никакого произвола, фальшивой или эмоциональной игры этот театр не допустит, сколько бы толп фальшивых туристов с фальшивыми украшениями и фальшивыми сувенирами через него ни проходило. Фальшивит, впрочем и природа — кашлем на концерте, скажем; уже это учит не раздражаться на дисциплинированных туристов никогда.

Первый герой книги Глеба Смирнова — это смерть, «дворянин в черном». Смерть для автора — не эксцесс и не роковой финал в произвольно отыгранной каждым человеком драме, но продолжение одиночества, благородного внимания и благородной осанки. Как и меланхолики прошлого, исследователь венецианского морского дома видит в смерти не апофеоз бессмысленности, а апофеоз внимания: природа, которая бережет себя от перенасыщения собой, знает смерть — и человек, понимающий недостоинство многих своих жизненных путей, узревает в смерти смысл самых достойных путей: героическое бессмертие, дающееся в Венеции только самым внимательным к трепету жизни и трепету холста душам.

Сами венецианские художники для автора — визионеры, пророки, способные ощутить биение жизни среди массы изображенных людей и предметов. Пророки других земель обличают то, что они увидели; пророки Венеции благословляют то, что оказалось достойно внутреннего чувства. «Утешение Венецией» — так Смирнов называет особое обаяние города, пленяющего тех, кто не строит больших планов на жизнь, кто может огорчаться, обижаться — и не для того, чтобы потом самому отойти к другому эмоциональному состоянию, но чтобы душа сыграла не совсем то, что ты намеревался играть сам. Эпизод за эпизодом, страница за страницей свидетель современной Венеции воссоздает спонтанные игры, невольные прогулки, невольные излияния чувств и вольное осознанное принятие того, что больших стратегий уже не будет.

Взгляд в книге всегда описывается не просто как заинтересованный, а как томящийся, удивленный, изможденный — ведь этот взгляд проделывает огромную работу еще на подступах к Венеции, знакомясь с репродукциями и лелея себе на муку образы Венеции из массовой культуры. Тогда как Венеция, только в нее прибыл, буквально кормит зрение, она не обещает комфорта, но обещает избавление от главной иллюзии — что Венеция якобы выпала из истории, превратившись в туристический аттракцион. Смирнов-Греч, наш славный Глебус, говорит, что даже самый верхоглядный турист все равно заметит, как город обманывает собратьев-туристов и длит свою историю как своевременное присутствие в мире. Венеция давно перестала быть центром политических решений, но она всегда своевременна как часть Европы — без Венеции невозможно представить синхронизацию транспортных потоков в Европе на стыке суши и моря, рек и заливов, воздушных путей и пеших троп. Немыслимо без нее представить и бытие искусства, которое перестает быть воздыханиями любопытных, а становится словами для адептов прогресса — всегда при взгляде на венецианские архитектуру и искусство можно назвать «инновацию», даже не зная истории искусства: здесь она будет не в технологии, а в умении быстро адаптировать под современность чужие радикальные жесты. Квадрига Лисиппа была образом стремительности на своем месте, а на фронтоне Святого Марка она стала гаджетом как бы парящего над сетью каналов, взлетающего на воздушных шарах куполов собора.

Но и общая история человечества для Глеба Смирнова держится на гаджетах интуитивно глубокого искусства: благодаря им возможна политическая история как история людей, не дающих себя обмануть и потому справляющихся с внешними и внутренними тираниями. Венеция была особой империей, порою страшной, но она научила людей не обманывать себя: ни обещаниями быстрого дохода, ни обещаниями славы, которую якобы признают все без исключения. Смирнов и в других книгах разрабатывал эту коренную для его творчества тему: как нужные приспособления создают новые имперские стили. У него был вариант мрачной империи — в наброске книги «Метрополит», где московское метро представлено как катакомбная вера в советский коммунизм и вся техника превращена в бесконечную и безысходную символизацию в этой Культуре Два: вагоны как паломнические поездки, эскалаторы как вознесение божеств, божества как труженики под землей — все кивает на все, и ничто не кивает с почтительностью.

В книге «Метафизика Венеции» появляется другой образ большого стиля — Элизий, мечта поэтов и художников. Элизий, в отличие от метро или даже улицы, — это место почтительности: если на улице можно научить снимать шляпы друг перед другом, то только в Элизии можно научить аристократически цитировать друг друга, воздавать должное трепетному благоговению, а не только скупым знаниям, и видеть состоявшиеся истории любви за вроде бы несостоятельными действиями любящих. «Трактат о вечной любви», включенный в книгу, как и трактат об Элизии, в немного ернической манере объясняет, что любовь бывает незрелая, но почтительность к красоте любви — это всегда зрелое чувство. Без этого последнего чувства погибнет цивилизация.

Переворачивая страницы книги, мы и находим себя между вечной любовью и вечным элизием: между воспитанием аристократических чувств и наблюдением за всей природой как торжеством аристократизма. Скромность заката, величие дуба, жертвующего себя на венецианские сваи, некоторая рассеянность моря — это не менее благородные вещи для автора, чем обстановка дворцов. Смирнов со вниманием натуралиста исследует патину и другие природно-культурные благородства, и это напряженное исследование — единственное полноценное напряжение в несколько расслабленных разговорах. Каталог эпох можно читать из любопытства, но следы эпох требуют серьезности. Эпохи оставляют по себе меланхолию, но никогда не помешают быть остроумными на каждой странице. Это остроумие терапевтическое — в заботе о слове и читателе, а не привычное нам хирургическое остроумие сатиры или коридорное остроумие анекдотов. Мы уже вышли из палаты Доктора и только можем поклониться проделанной молниеносной словесной уже не операции, а простой терапии.

Глеб Смирнов. Метафизика Венеции. — М.: ОГИ, 2017. 368 с.

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество