Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам

Лебяжье. 1904. Бианки и, видимо, Егуновы, подписи тоже рукой Егунова

Лебяжье. 1904. Бианки и, видимо, Егуновы, подписи тоже рукой Егунова

Памяти Василия Кондратьева

Сначала эпиграф, а потом пролегомена А.Н. Егунова к поэме.

«Около Петергофа посреди леса имеется сад ...красивое место; извилистые речушки, устремляющиеся вниз по покрытым мхом камням каскады воды, стилизованные под древность мосты, храмы, руины и хижины — поразительны. В одной из них я обнаружил коллекцию гравюр с сюжетами из “Сентиментального путешествия” Стерна».

Английский путешественник А. Свинтон (A. Swinton)

«Внутри себя он, пораженный, вдруг застает нечаянное наличие и тех начал, которые он склонен был бы считать внележащими. Их разрушительное воздействие на потрясенную психику дает обломки чувствований и руины идей, что соответствует и украшенному ложными руинами и нарочно незавершенными статуями парковому пейзажу города-дворца».

Ниже, перечитывая «Беспредметную юность», я хочу указать на присутствие в тексте поэмы описаний путешествий (вполне сентиментальных), в том числе морских, из Петербурга и Кронштадта в Петергоф; а также исчезнувших петергофских реалий, доказывающих тесное и близкое знакомство с последними автора романа «По ту сторону Тулы» А.Н. Егунова в период с 1903 по 1918 год.

Поскольку интересуют нас обстоятельства биографически-географического характера, начнем с того, что выделим из текста Егунова в «Беспредметной юности» обеих редакций [1] только те строчки, которые явно относятся к упомянутым путешествиям. Причем читать их будем предельно внимательно, пословно, так сказать, рассматривая обломки чувствований и руины идей.

Читать в том порядке, который дан в самой поэме, а потом разберемся — хронологический ли он. Начнем с начала:

Канат, дымок и уголь —

мост пахнет детством.

Почтенные зрители,

вы это зрите ли?

Нечеловеческой давкою

людей и вещей

мечтать еще не отучен,

с горба над Зимней канавкою

слежу плывущие тучи,

как совершенно ничей

Канат, дымок, уголь и пахнущий детством мост — это изображение (в духе Тернера) пассажирского пароходика между набережными Эрмитажа и Летнего сада [2], причем относящееся ко времени до 1917 года (нечеловеческой давкою людей и вещей мечтать еще не отучен). Предшественники таких пароходиков уходили с городских пристаней Санкт-Петербурга, в том числе на Петергоф и Кронштадт, уже начиная с 1815 года. А в 1817 году английским предпринимателем Чарльзом Бердом было открыто регулярное пассажирско-товарное пароходное сообщение между Кронштадтом и Санкт-Петербургом, а также между столицею и Петергофом, не прекращающееся с тех пор по наши дни, за вычетом военных лет и того обстоятельства, что пароходы на угле сменились «Метеорами».

Как известно, отец Егунова [3] в чине ротмистра в 1903 году получил назначение в Морское интендантское ведомство в Кронштадт, куда и переехал для проживания с семьей — сообщение острова Котлин с городом было морским, исключая зимние месяцы, когда существовал и санный путь. В летние же дни вся акватория Невской губы, она же Маркизова лужа, превращалась в северное подобие прибрежных лагун Средиземноморья. На пароходиках и других судах дачники и просто отдыхающие, в том числе изрядное количество семей морских офицеров, разъезжались по побережью Финского залива, в том числе и с городских набережных Санкт-Петербурга, и от причальных стенок Кронштадта. Особой популярностью пользовалась южная часть этого побережья, от Стрельны до Ораниенбаума и далее до Лебяжьего и Большой Ижоры.

Сам Егунов вспоминает об этих путешествиях от имени своего героя в «По ту сторону Тулы» так: «Много лет тому назад по этому морю переправлялся я из Кронштадта не то в Ораниенбаум, не то сюда (в Петергоф. — И.Х.). Была непогодь, и волны захлестывали пакетик, где таилась вожделенная плитка шоколада с орехами. Но он, как оказалось, не очень пострадал от финской влаги. Тогда все мне казалось большим: и статуи, и фонтаны, и плитка шоколада, и даже моя собственная глупость. Сверстники, даже девочки, были, несомненно, умнее меня, и я страдал». Надо полагать, что подобные прогулки сыграли в детстве Егунова немалую роль: ведь его семья жила в Кронштадте с 1903-го до по меньшей мере 1905 года — времени его поступления в Тенишевское училище.

Фото 1. Кронштадт. 1904. Маленький Андрюша Егунов с родителями, слева с ними сидит брат отца, Леонид Андреевич Егунов

Фото 1. Кронштадт. 1904. Маленький Андрюша Егунов с родителями, слева с ними сидит брат отца, Леонид Андреевич Егунов Фото 2. Лебяжье. 1908. Андрей и Александр Егуновы с родителями

Фото 2. Лебяжье. 1908. Андрей и Александр Егуновы с родителямиТо есть Егунову в этот период было от 8 до 10 лет — возраст, когда подобные путешествия не могли не оставить глубоких о себе впечатлений. Мы знаем также по сохранившимся фотографиям из архива А.Н. Егунова (любезно предоставленным для этой публикации Кристиной Константиновой) о его пребывании в уже упомянутом выше Лебяжьем, где семья снимала дачу летом, например, 1908 года (см. фото 2). В силу очевидных географических причин переезд туда из Кронштадта или Петербурга вполне мог включать в себя морское путешествие в Петергоф или Ораниенбаум.

К началу ХХ века морские путешествия из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт составляли неотъемлемую часть летнего досуга горожан и всегда пользовались особой популярностью в среде образованного, как бы мы сказали сейчас, среднего класса, к которой, несомненно, принадлежал Егунов, с 1913 года — студент Санкт-Петербургского университета. И младший брат самого Егунова — Александр (тоже писавший — под «говорящим» псевдонимом А. Котлин), и отец — Николай Егунов, занимавший должности по снабжению подразделений Морского министерства в Финском заливе, несомненно, совершали такие поездки множество раз, и, конечно, совершал их и сам А.Н. Егунов.

Интересно, что после событий 1917–1921 годов, с окончанием Гражданской войны, поездки морем в Петергоф из Петрограда-Ленинграда почти сразу возродились; не в прежних масштабах, конечно, и не по прежним маршрутам — но даже и в среде, близкой Егунову, в конце 1920-х годов они уже не являлись чем-то исключительным. Известна, например, поездка летом 1929 года веселой компании в составе Даниила Хармса, Александра Введенского, Клементия Минца и Юрия Владимирова на яхте последнего из ленинградского Яхт-клуба в Петергоф [4].

Вернемся, однако, вновь к «Беспредметной юности», следующие несколько строк которой и есть, как я надеюсь показать, описание одного из таких путешествий из Петербурга в Петергоф по морю в начале 10-х годов ХХ века, уже с участием героя поэмы (или самого Егунова).

Почти в Италии,

на зеркале лагун,

он размышляет об изъяне:

волей судеб он россиянин,

хотя хотел бы быть драгун.

..............................................

Пока что тихо: пристань, лодочка,

Даже графинчик и селедочка

Почти итальянская, как мы уже уяснили, тут лагуна Финского залива — Маркизова лужа, летом и тихая, и с морскими птицами и лебедями на пролете: вполне себе Северная Венеция или озеро Гарда. Юный герой Егунова (или он сам) мечтает быть драгуном. И ниже мы поймем, почему именно драгуном, а не гусаром, например, что кажется более подходящим для романтических, юношеских мечтаний, о которых, очевидно, идет речь.

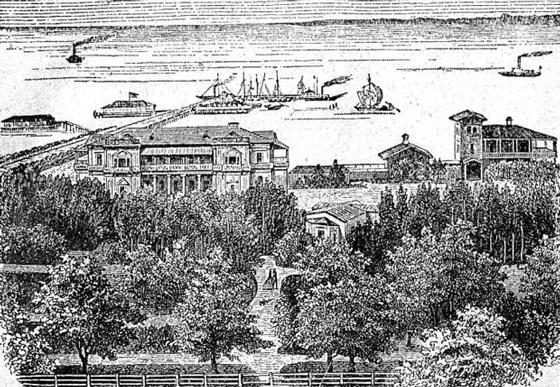

Две последние из цитируемых выше строк — описание причала с буфетом или морского вокзала. Даже и в наши времена в России они повсюду так и выглядят, а тогда они были непременной принадлежностью морских путешествий. Хорошо известно, что морской вокзал в Петергофе был, а на грани ХIХ–ХХ веков даже процветал. Находился он в устье Петергофского ручья, у места первой высадки на этой части побережья Петра Первого; у места, где, собственно, и зародился Петергоф — в Купеческой гавани с пристанью. Рядом с двухэтажным вокзалом с продажей спиртных напитков и продуктов (те самые «графинчик и селедочка») и гостиницей на 12 номеров находился также двухэтажный с башней кофейный дом, получивший название «Бель-Вю» [5].

Петергофская Купеческая гавань. Гравюра К. Брожа. Воспроизводится по цитируемой книге В.А. Гущина

Петергофская Купеческая гавань. Гравюра К. Брожа. Воспроизводится по цитируемой книге В.А. ГущинаРегулярное пассажирское пароходное сообщение между Петергофом и Петербургом процветало всю вторую половину ХIХ века и только с началом нового века пошло на спад. К 1905 году оно было прекращено за малодоходностью, но пристань продолжила свою работу в составе Яхтенного порта Невского яхт-клуба до самого конца империи. Продолжились, пусть и на нерегулярной основе, морские поездки горожан в Петергоф. К сожалению, уже в первые годы советской власти строения Купеческой гавани и Невского яхт-клуба стали сносить, они получили повреждения также в 1921 году, во время событий Кронштадтского мятежа, а наводнением 1924 года были полностью уничтожены [6]. Надо сказать, что сохранившиеся судоходные сооружения в бухте гавани продолжают использоваться и сегодня для нужд Петергофского водно-моторного клуба.

Именно на морской вокзал Купеческой гавани вплоть до открытия Петергофской железной дороги и даже долго после, хотя и в меньшем числе, и прибывали отдыхающие и путешествующие в Петергоф со всех концов города и мира. Достаточно сказать, что в 1858 году сюда приплывал на пароходе во время своего посещения Петергофа Александр Дюма-отец, а позже, в 1867 году, буквально по следам последнего — и Льюис Кэрролл.

Как раз Льюису Кэрроллу принадлежит описание прибытия на Купеческую пристань Петергофа и путешествия на извозчике вдоль той живописной долины Петергофского ручья, которая вплоть до Первой мировой войны вела всех прибывающих в гавань с одной стороны в парк Марли и дальше, в Нижний парк, а с другой — в расположенный выше по течению ручья Английский и Луговой парки с теми «ложными руинами и нарочно незавершенными статуями», о которых и идет речь в эпиграфе и пролегомене. Вот что пишет об этом Н. Демурова в своей биографии Льюиса Кэрролла [7]:

«Они отправились в Петергоф на пароходе по Финскому заливу. Чарльза (т.е. Льюиса Кэрролла, чье настоящее имя, как известно, Чарльз Лютвидж Доджсон. — И.Х.) все удивляло, и он тщательно фиксировал все подробности, связанные с этой поездкой. “Вода в заливе пресная, — записывает он в конце дня, — приливов и отливов не бывает; первое характерно для всего Балтийского моря, второе — для большей его части. Мы пересекли залив там, где от берега до берега миль 15, море здесь мелкое, во многих местах не более 6–8 футов глубины; каждую зиму оно полностью замерзает, причем лед достигает 2 футов толщины, и когда сверху его покрывает снег, образуется надежный наст, который регулярно используют для санного пути, — однако огромное расстояние, где нет ни еды, ни укрытия, представляет большую опасность для плохо одетого пешехода. Мистер Мерилиз [8] рассказал нам о своем друге, который, пересекая залив прошлой зимой, видел на своем пути тела 8 замерзших людей… Во время плавания нам хорошо был виден берег Финляндии и Кронштадт”».

В Петергофе они сели в поджидавший их экипаж и, «выходя из него время от времени там, где невозможно было проехать, осмотрели парки двух императорских дворцов (Нижний парк Большого дворца и Английский парк Нового Петергофского, а также Собственную дачу и Сергиевку. — И.Х.), включая множество маленьких павильонов, прекрасно благоустроенных и убранных с большим вкусом, не стесняясь с затратами». Вечером Чарльз записывает в дневнике:

«Разнообразием красот и совершенством в сочетании природы и искусства эти парки, по-моему, превосходят Сан-Суси. В каждом уголке в конце дорожки или аллеи, который можно бы украсить скульптурой, мы неизменно находили бронзовые или беломраморные статуи; последние установлены в круглых нишах с синими задниками, прекрасно выделяясь на этом фоне. Здесь мы любовались гладкой пеленой водопада, ниспадающего с широких каменных ступеней; тут — длинной аллеей, сбегающей под сводом вьющихся растений вниз по лестницам и склонам; там — огромным камнем, обтесанным в форме гигантской головы с лицом и глазами, загадочными, как у кроткого сфинкса, так что казалось, будто какой-то Титан пытается освободиться из-под бремени легшей на его плечи земли; а дальше — фонтаном, до того искусно устроенным из трубок, поставленных кругами, что по мере приближения к центру вода в каждом из них взлетает все выше, образуя цельную пирамиду из сверкающих струй; а ниже — мелькающей в лесной просеке лужайкой, усыпанной алыми геранями, напоминающими огромную ветку коралла; идущими там и сям в разные стороны аллеями, порой по три-четыре подряд, а порой расходящимися звездой и убегающими так далеко вдаль, что глазу уже за ними не уследить».

В начале ХХ века весь этот пейзаж находился еще в неприкосновенности, оставаясь таковым без особых изменений вплоть до начала Второй мировой, за исключением того, что многочисленные парковые скульптуры Английского парка и Сергиевки почти исчезли уже к середине 20-х годов. Каменная Голова и сегодня хорошо известна в Сергиевке к западу от Петергофского ручья, узнаваемый по описанию фонтан «Пирамида» находится от него к востоку в Нижнем парке, на границе с Александрией, а вот «гладкая пелена водопада, ниспадающего с широких каменных ступеней» и картина «длинной аллеи, сбегающей под сводом вьющихся растений вниз по лестницам и склонам» мало что говорят сегодняшним посетителям петергофских парков. Но вот что, например, пишет М.М. Измайлов в юбилейном путеводителе по Петергофу 1909 года (выпущенном к 200-летию Петергофа) о так называемом Нижнем Английском парке, непосредственно прилегавшем в начале ХХ века к территории Купеческой гавани с пристанью:

«Другим истоком воды Английского пруда служит находящийся у его северного конца шлюз, по уступам которого вода низвергается с большой высоты в овраг, по дну которого бежит речка. Речка эта, в нескольких местах тоже шлюзованная, проходит под так называемым Овражным мостом и далее образует красивое озеро... Весь овраг Английского парка с его многочисленными водоскатами, мостиками, извилистыми дорожками, взбегающими на возвышенности его боков, есть одно из красивейших мест Петергофа. Минуя главный водоскат, Английский пруд углубляется далее в парк. Вдоль восточного берега его тянется густая извилистая аллея, переходящая рядом белых мостиков многочисленные заливчики пруда. Узкие дорожки то убегают от главной аллеи в непроницаемую зеленую чащу, то врезываются полуостровами в воды пруда» [9].

Заметим, что М.М. Измайлов никак не мог быть знаком с содержанием дневников Льюиса Кэрролла, опубликованных только через сто лет после выхода путеводителя. Тем более изумляет почти текстуальное совпадение их описаний парка на пути из Купеческой гавани к Верхнему Английскому пруду.

Как, впрочем, совпадает с ними и вот это описание Егунова из «Беспредметной юности» — с горбами радуг над мостами у водоскатов, дачниками петергофской Большой слободы, непосредственно прилегавшей к Английскому парку, и купанием воинов, тех самых драгунов или конных гренадеров, казармы гвардейских полков которых в начале ХХ века находились по обе стороны от все того же оврага Английского парка. Купания, вполне обычные для летнего времени, в купальнях на заливе или в водоскатах Нижнего Английского пруда, под гребнем высокого древнего берега:

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ.

За морем земля великая,

а у пристани, где лодочка,

дачники, селедка, водочка,

что течет волной безликою

в семикратном разложеньи,

под веселым небосклоном,

синим, красным и зеленым.

Мост горбом внезапных радуг

в воздухе высоком сладок,

но невиннее и проще

воинов купанье в роще.

Говорят на ты, на вы,

под прыгучим водоскатом,

в затенении листвы.

Им берез душистый веник

дан природою без денег.

Преломляется крылатый

свет, плескаемый струей.

Окружились ореолом,

синим, красным и зеленым,

зычно-чистые плевки

и летят, легки, легки.

Так, довольные по горло,

фыркают, полощут горло.

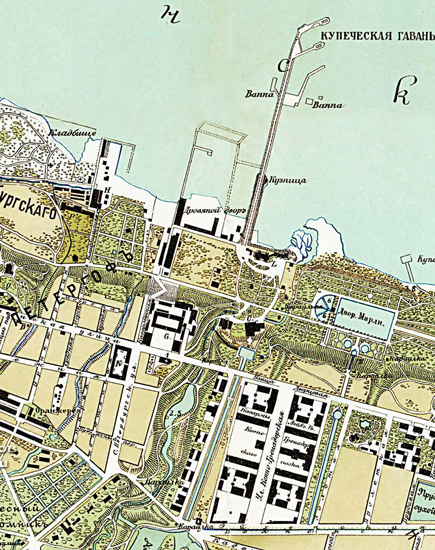

Вот фрагмент плана Петергофа 1909 года из юбилейного путеводителя М.М. Измайлова [10]. На нем в самом центре хорошо различим овраг Нижнего Английского парка с Нижним прудом, многочисленными мостиками и аллеями. Справа от оврага — казармы конных гренадеров, полка, исторически сформированного из драгунской гвардии, чьи казармы находятся слева, на западной стороне от Английского парка. Вверху — причал Купеческой гавани в устье Петергофского ручья, а чуть ниже значком L обозначено здание кофейного дома «Бель-Вю» при морском вокзале.

Переходим к сцене второй — тут к тексту поэмы добавить особенно нечего: ведь вечные облака над осинами и осы у цветущих лип в долине Петергофского ручья наблюдаются летом и до сих пор. Как, впрочем, и ящерицы на сваях в опорах мостов, в прибрежных пусть невеликих, но скалах. Последних, правда, все меньше — овраг совершенно одичал, вся прилегающая к нему местность была тотальным образом изменена Второй мировой, а в самые последние годы спланирована под гигантскую парковку для автобусов с туристами из Поднебесной империи, которых в самые последние дни нашего сегодняшнего мира (пишу эти строки в самый разгар пандемии коронавируса) тоже уже нет.

СЦЕНА 2-я.

Малые и старые,

вечные, как тины,

льются облака,

зыблются осины,

гул журчит осиный

вкруг цветущей липы.

ЛЕЙТЕНАНТ.

В скале, вижу, впадина,

идет душок.

Нагадили чада ль

иль нечто другое?

Похоже на падаль,

но только дугою.

О гадина, гадина.

ЯЩЕРИЦА.

Я, лапкой став на сваю,

по сторонам зеваю,

и хлипкая и липкая

Фото 3. Лебяжье. После 1908 года. Фото семейства Бианки из альбома Егуновых, имена подписаны рукой Егунова: сидят Валентин и Клара Бианки, их дети — Анатолий, Виталий и Лев

Фото 3. Лебяжье. После 1908 года. Фото семейства Бианки из альбома Егуновых, имена подписаны рукой Егунова: сидят Валентин и Клара Бианки, их дети — Анатолий, Виталий и ЛевКак тенишевец, чьи естественнонаучные интересы поддерживались самими принципами обучения, и сосед семейства Бианки [11] по дачам в Лебяжьем (см. фото 3 из архива А.Н. Егунова с его же пометками — семейство Бианки на даче в Лебяжьем, после 1908 года), молодой Егунов не мог не знать и не интересоваться наличием ящериц в овраге Петергофского ручья. Поэтому присутствие одной из них в поэме кажется почти естественным, даже несмотря на способность этой ящерицы говорить.

Далее нас ждет: ПРОГУЛКА ВТОРАЯ.

Этот воздух, он вчерашний,

и соленый и небрежный,

и ведет откос прибрежный

не от печки, а от башни,

в ней отрада суждена,

никого тогда не надо,

лишь бы был судьбою дан

чаю крепкого стакан

из граненого стекла.

Похоже, что прогулка вторая происходит на следующий день после морской, и откос от дачи с башней, столь обыкновенной для взморья Большой слободы (и спускающаяся с высокого берега дорожка к пристани, и башни над дачами тут существовали еще и до Второй мировой войны), ведет нас назад, на пристань. В том же соленом приморском, что и вчера, воздухе — к пароходу или ялику. Для возвращения в Петербург или морской прогулки.

Надо сказать, что особенностью морских путешествий по Маркизовой луже еще с тех пор, когда пароход из Петербурга в Петергоф шел более двух часов, была непременная подача чая пассажирам. Причем именно в граненом стакане. Уже упомянутый Александр Дюма-отец в газетных отчетах своим соотечественникам о путешествии по морю в России даже рассказывал почему. Первые чайные фарфоровые чашки, согласно Дюма, были сделаны в Кронштадте, и на их донышках были виды Кронштадта. И, когда экономии ради заварки в чашку наливали меньше, чем надо, пассажир мог укоризненно показать на дно чашки со словами «Кронштадт виден». Тогда-то и родилась идея подавать чай в граненых стаканах, на дне которых ничего не было видно.

Теперь перед нами сцена третья, на песчаном участке пляжа под склоном высокого берега, — с сестрами Плеядами, может быть, обитающими на даче Большой слободы, и преследующим их Орионом, может быть, приехавшим к ним в гости. И участки песчаного пляжа, и склон высокого древнего берега Финского залива до сих пор существуют на взморье у когда-то бывших тут Купеческой гавани и Большой слободы, от которых не осталось и следа. Вполне разумным представляется желание компании позагорать на песке перед возвращением на пароходе в город. Со склона у Купеческой гавани в ясную погоду и сегодня хорошо виден «подлежащий Петербург», а упоминание о могилах тоже не кажется случайным — непосредственно к западу вдоль побережья от пристани и купален при ней расположено Свято-Троицкое кладбище, старейшее в Петергофе.

Сцена 3-я

ПЛЕЯДЫ.

Ты со мною, я с тобою

мягкою, босой стопою

ходим истово по пляжу,

на песочке после ляжем.

ОРИОН.

Рыхлые везде могилы

нам согреты солнцем милым.

ПЛЕЯДЫ.

Ну, а в городе, там ночь,

и ее не превозмочь.

ОРИОН.

Загораю я на склоне,

шлю приветы и поклоны

в подлежащий Петербург,

связанный из петель пург.

Пятые сутки эти,

гуляю ль, сижу ль, сплю ль,

всё о Лизете, Лизете

сюсюкает июль.

Не так ли тогда в спектакле

всё это было дано —

и волосы из пакли,

и из воды вино.

Упоминание о театре, более того — о летнем любительском спектакле, особенно интересно не только потому, что Егунов был явно неравнодушен к этому жанру (что демонстрирует, в частности, текст «По ту сторону Тулы»), но и потому, что именно любительский театр играл в конце XIX и начале XX века не самую маленькую роль во взаимоотношениях Кронштадта и Петергофа в дачный сезон.

Вот, например, что писала газета «Кронштадтский вестник» в номере от 20 июля 1901 года: «В Старом Петергофе, на даче Ивановых (Заячий пр. д. № 17), в воскресенье, 22-го июля, состоится днем “Детский праздник”, программа которого составлена очень интересно: будет шут и фокусник, и клоуны, и театр комических карликов. В антрактах между двумя отделениями представлений будут устроены на лужайке детские игры на призы. Кроме того, будет демонстрироваться граммофон. Начало праздника в 2 часа. Цена местам 50 и 30 коп. Вечером состоится обычный спектакль. Пойдет “Жених из Долгового отделения”, комедия Чернышева, и “Счастливый день”, комедия Соловьева».

Предыстория этого и множества других схожих театральных объявлений в кронштадтских газетах такова. В 1880-х годах Прасковья Федоровна Морина из рода известных мастеров Императорской гранильной фабрики приобрела участок под № 17 по Заячьему проспекту в Заячьем Ремизе, дачном месте Петергофа. Прасковья Федоровна была замужем за Василием Андреевичем Ивановым, бывшим в то время начальником санкт-петербургской сыскной полиции.

В семье было трое сыновей: Павел, офицер морского флота, служивший в Кронштадте, Александр, преподававший в кронштадтской женской гимназии, и Леонид, чиновник Министерства внутренних дел.

И вот на этой небольшой даче силами младшего поколения Ивановых в 1888 году возник известный не только в Петергофе любительский театр, просуществовавший с 1888 по 1913 год. В пору своего расцвета, пришедшегося на первое десятилетие ХХ века, театр вмещал до 300 человек, но часто зрителей было больше. Как пишет В.А. Гущин в своей книге: «О популярности петергофского дачного театра сообщали газеты: “В Старом Петергофе, в так называемом Заячьем Ремизе, на даче В.А. Иванова… в прошлый сезон, например, число посетителей доходило до 500 человек, и между ними было немало кронштадцев и ораниенбаумцев…”» [12].

Вполне вероятно присутствие молодого Егунова с братом и(или) родителями на каких-либо спектаклях театра в Заячьем Ремизе — может быть, детских воскресниках или одном из тех летних представлений, где «о Лизете, Лизете сюсюкает июль» и где были «волосы из пакли и из воды вино».

Театр на даче у Ивановых дал свое последнее представление летом 1913 года. К концу следующего дачного сезона грянула война.

Радио

Мір в себя, мір в себя

попадает обломками,

про себя ведь никто, ах, никто

не знает, как он страдает.

Прощай.

....

Сады печальные, пустыня юных лет,

не ваши ли причуды воплощали

далёких стран чужие времена,

когда нас плавно, на рессорах, мчало

скопленье чаяний и сна?

И после дали, после шири

вдруг очутиться в этом мире!

Невесел куб, печальна пирамида,

обуздан конус неземного вида,

под стать задумчивым деревьям мерно

подстрижена и всякая печаль,

и бронзой брошено у верного фонтана

в отчаянии изваянье стана.

Так к прошлому печалью ты приближен:

к дворцу — ряд хижин.

К сказанному в поэме можно добавить лишь то, что Английский парк был одним из первых в России образцов парков романтических, пейзажных и что регулярный парк Верхнего сада с его стрижеными боскетами, шпалерами и бронзовым фонтаном барочных времен с началом страшных событий конца 1917 года стал окраиной поля битвы между обитателями хижин и владельцами дворцов.

ПРОГУЛКА ШЕСТАЯ

Стало некуда стремиться,

и запароходный след,

винтовая Гальциона,

жидким гладится пространством.

Свежесть, больше ничего,

проплывает, как морщина,

по наследственной душе.

И тут я умолкаю — о метафоре Гальционы смотрите у Георгия Иванова [13] и вот здесь, у Александра Жолковского.

Хотя Егунов, конечно, вспоминает тут Константина Батюшкова, который вспоминает тень друга, вспоминая, как Секст Проперций вспоминал тень Цинтии:

Я берег покидал туманный Альбиона;

Казалось, он в волнах свинцовых утопал,

За кораблем вилася Гальциона,

И тихий глас ее певцов увеселял.

Вечерний ветр, валов плесканье,

Однообразный шум и трепет парусов,

И кормчего на палубе взыванье

Ко страже, дремлющей под говором валов, —

Все сладкую задумчивость питало.

Как очарованный, у мачты я стоял

И сквозь туман и ночи покрывало

Светила Севера любезного искал...

......................................................

Июнь 1814 г.

Последний акт «Беспредметной юности», конечно же, потрясает. Приведем его полностью:

Но где же акт последний, пятый?

Лишь парк кругом, обломки статуй,

а то, что заросли аллеи,

делает парк ещё милее.

Пойдём, пройдёмся, там безлюдно.

Как трудно жить, и всё ж как чудно

Сквозит приветливая мгла,

в деревьях сок внутри ствола

течёт, не думая о небе.

Он соли горькие земли

до самой кроны подымает,

и горечь в воздухе играет

и просится к тебе в окно.

О как в нём всё отражено!

Оно, закатом быв озарено,

столь обольстительно блистает,

что в город городок бросает,

и невещественный поток

вновь сердце бедное увлёк.

Пронизан город мне родной

мечтой немыслимой одной,

иному, может, неприятной,

но пламенеющей, закатной.

Оно — что, сердце иль окно?

Не всё ль равно?

Оно светло; светло стекает

и никого не упрекает:

что делать, такова природа,

это существенность, не мода,

если угодно, это Рок.

Да, разыгрался ветерок,

наполнились движеньем травы,

склоняясь влево или вправо,

но ветр бессилен: от земли

неотторжимы их скитанья,

прощанья нет, лишь до свиданья.

И в чаяньи осуществленья

прозрачно и каплеобразно,

словно из ангелов вино,

светло мне падают на дно

ещё не бывшие созданья,

невольно с небом заодно.

Но дождь проходит стороною,

ясное небо надо мною,

оно синеет ненапрасно:

и миновенье, и виденье,

и самый воздух — всё прекрасно,

всё как залог разнообразный,

что будет, будет совпаденье,

нечаянное воплощенье

слов вроде я и ты, и т ы.

Как много стало высоты!

Солнце бьёт лучом косым,

этот от земли отрыв

вечностранникам простым,

внутренне всегда босым,

и не страшен, и не нов,

и не нужен, и не важен,

но зато весьма украшен,

как поток бывалых снов,

заблудившихся средь слов,

смысл которых не погашен.

С л о в и с н о в даёт слонов

появленье среди пашен.

О куда с тобой зашли мы,

в край чужой, на край земли

всё становится вдали,

даже собственное сердце

или прежняя душа.

Окружились ореолом,

переливчато-весёлым,

и летят, легки, легки

из сердец и душ клубки.

По сути, это описание финального действия, детальное и натуралистическое, героя и его героини — описание метемпсихоза, переселения душ, в парке у берега моря, на низком петергофском закате [14], рядом со старым кладбищем; выражение отчаянной надежды выжить в другом мире, поскольку в этом мире предметов юности автора уже не осталось.

Вот фотография А.Н. Егунова 1931 года — в том самом новом мире, в котором ему пришлось выживать.

Фото 4. Петергоф. 1931. Андрей Егунов с тещей брата, Александра Егунова, Ольгой Иосифовной Свитальской (мама Ксении Свитальской)

Фото 4. Петергоф. 1931. Андрей Егунов с тещей брата, Александра Егунова, Ольгой Иосифовной Свитальской (мама Ксении Свитальской)Автор выражает глубокую благодарность Кристине Константиновой за предоставленные архивные фотографии, Дмитрию Бреслеру за постановку вопроса о том, почему герой «По ту сторону Тулы» называет себя коренным петергофцем, и Алексею Дмитренко за дружескую и высокопрофессиональную редактуру и поддержку.

Фотография ящерицы (вида Zootoca vivipara), сделанная автором настоящей статьи на Сампсониевском водоводе 31 мая 2016 года

[1] Текст поэмы цитируем по: А. Николев [А.Н. Егунов]. Собрание произведений / Под ред. Г. Морева и В. Сомсикова. — Wien: 1993. Поскольку редакция 1933–1936 годов хронологически более поздняя, почти все цитаты взяты из нее. Исключения — сцена Ориона с Плеядами на песке у берега, которой в явном виде нет во второй редакции, и сцена с ящерицей, которая во второй редакции неимоверно разрослась.

[2] Еще в 1915 году пристани местных пароходных линий были и у Дворцового моста, и у Летнего сада. См.: Планъ г. Петрограда, составленный по изданiю СПб. Городской Управы и другимъ изданiямъ Л.Ф. Юнгъ. Съ приложенiемъ алфавитнаго указателя улицъ, маршрута трамваевъ и др. свѣдѣнiй. — СПб.: Изданiе Книжнаго склада А.И. Загряжскаго, 1915.

[3] «ЕГУНОВ Николай Андреевич, р. 1862. В службе с 1883, офицером с 1888. Подполковник по адмиралтейству. Генерал-майор (произведен после 25 окт. 1917). В эмиграции в Китае... Умер 18 октября 1924 года и похоронен на Русском кладбище в Нагасаки... Рядом с ним похоронена его дочь Анна Николаевна, умершая в возрасте восемнадцати лет 15 февраля 1923 года. Служил в Ашхабаде, где родился А.Н. (служил командиром Лилишского отряда 3-го отдела Томашевской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи); с 20 октября 1903 г. в чине ротмистра переведен в Кронштадт, в Морское ведомство с зачислением по адмиралтейству... События февраля 1917 года встретил в статусе заведующего хозяйственной частью артиллерии Приморского фронта Морской крепости Императора Петра Великого; с лета — возглавлял хозяйственную часть Воздушной дивизии Балтийского моря. В 1918–1919 г. был в Омске, в войсках Колчака, где был начальником Морского хозяйственного управления Морского министерства. После разгрома белых войск — в эмиграции в Китае, а после в Японии». Как пишет автор цитируемой здесь сетевой публикации: «Трудно не заметить здесь таинственного параллелизма с судьбой К.К. Вагинова, близкого приятеля Егунова: его отец был жандармский полковник». Отсюда: <Соболев А.Л.> К биографии А.Н. Егунова (одноклассники). Начало.

[4] См.: Даниил Хармс глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма / Под ред. A. Дмитренко и В. Сажина. — СПб.: 2019. С. 198–199.

[5] В.А. Гущин. История Петергофа и его жителей. Кн. II: Старый Петергоф. — СПб.: 2004. С. 193.

[6] В.А. Гущин. История Петергофа и его жителей. Кн. II: Старый Петергоф. С. 202.

[7] Н. Демурова. Льюис Кэрролл. — М.: 2013 (серия «Жизнь замечательных людей»).

[8] Арчибальд Мерилиз (1797–1877), один из основателей в Санкт-Петербурге торгового дома «Мюр и Мерили́з», существовавшего в России с 1857 по 1918 год.

[9] М.И. [М.М. Измайлов]. Путеводитель по Петергофу. К 200-летию Петергофа. — СПб.: 1909. С. 194.

[10] М.И. [М.М. Измайлов]. Путеводитель по Петергофу. Приложение: план Петергофа.

[11] О семействе Бианки, давшем миру не одно поколение биологов, а также писателя Виталия Бианки, см., например, здесь.

[12] В.А. Гущин. История Петергофа и его жителей. Кн. II: Старый Петергоф. — СПб.: 2004. С. 424–426.

[13] Над морем северным холодный запад гас,

Хоть снасти дальние еще пылали красным.

Уже звучал прибой и гальционы глас

Порывом осени холодным и ужасным.

В огромное окно с чудесной высоты

Я море наблюдал. В роскошном увяданьи,

В гармонии валов жило и пело ты,

Безумца Тернера тревожное созданье.

В тумане грозовом дышалось тяжело...

Вдруг слава лунная, пробившись, озарила

Фигуру рыбака, и парус, и весло,

И яростью стихий раздутое ветрило!

(1914–1922)

Г. Иванов. Избранная поэзия. — Париж: 1987. С. 54.

[14] Низкий петергофский закат, характерное следствие географического расположения и топографии Петергофа, составляет особый мотив «петергофского текста» русской литературы, о котором можно говорить как о части или главе «петербургского». В том или ином виде именно такой закат неоднократно упоминается в мемуарных и художественных текстах Александра Бенуа, Георгия Иванова, Константина Вагинова и самого А.Н. Егунова и даже нашел свое отражение в известном стихотворении Р.М. Рильке «О фонтанах», навеянном и посвященном поездке последнего в Петергоф летом 1900 года. О «петергофском тексте» см. нашу статью: И. Хадиков, А. Дмитренко. Вдоль линий Вагенгейма, или Петергофский травелог Вагинова. Заметки на полях «Козлиной песни» // К. Вагинов. Козлиная песнь. — СПб.: 2019. С. 383–417.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

15 сентября 202249712 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 20229699 Общество

ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 20229424 Литература

ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 20228778 Общество

Общество Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Литература

Литература