Искусство

ИскусствоКвир-боги из силикона и современный Гойя

Огастес Эдвин Джон. Портрет Лали Хорстманн. 1926© Частное собрание

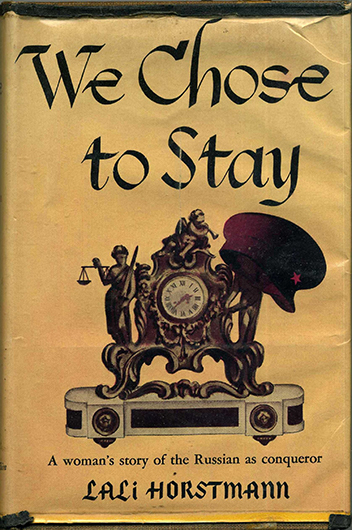

Огастес Эдвин Джон. Портрет Лали Хорстманн. 1926© Частное собраниеПервое издание книги вышло в английском переводе в Лондоне в 1953 году, за год до смерти автора — Лалли Хорстманн [1]: под названием, которое не так просто перевести на русский. Может быть так: Слезами не выплакать [2]. А в первом американском издании книги — в Бостоне, в 1954 году — название было таким: Мы предпочли остаться. На обложке были изображены старинные каминные часы с фигуркой богини правосудия Фемиды и небрежно брошенной на них военной советской фуражкой с красной звездой. Подзаголовок гласил: «Женская история русского завоевателя» [3]. Оригинальное немецкое издание, вышедшее в том же 1954 году, носило поэтическое название Нам остается лишь вечность [4]. В этом же году 10 августа Лали скончалась в Сан-Паулу. Было ей всего 56 лет. В дальнейшем французский перевод ее книги появился в Париже, в издательстве «Ашетт», в переводе Одетт Амсон в 1955 году под названием: По ту сторону слез. Русские в Берлине. Воспоминания. [5] А в 1956 году в Буэнос-Айресе под названием Нам плакать нельзя вышел перевод испанский [6]. По совершенно очевидным причинам эта книга на русский язык никогда не переводилась. А перевести ее, может быть, стоило бы. Ведь это одно из самых знаменитых и сильных свидетельств о конце Второй мировой войны. И не затем лишь перевести, чтобы напомнить о том, что войны, даже те, в которых побеждают (кто-то ведь в них всегда побеждает), — затея дьявольская, и что победителей судят. А затем, чтобы проникнуть в невероятно сложную для внешнего наблюдателя материальную и психологическую атмосферу, сложившуюся в среде германской элиты при нацистском режиме, а затем в первые месяцы после его падения — на территории Советской оккупационной зоны. Мне кажется, русскому читателю многое в этой атмосфере, в этом стиле мышления и поведения, в этом тоне отношения к власти было бы близко.

Первое американское издание. Бостон, 1954© Houghton Mifflin

Первое американское издание. Бостон, 1954© Houghton MifflinЛали, а точнее Леония-Лиззи-Фанни-Елена родилась в Берлине 17 марта 1898 года в семье банкира и историка еврейского происхождения Пауля фон Швабаха (1867–1938). Это была среда не только богатая, но и чрезвычайно культурная. Двадцатилетней Лали вышла замуж за аристократа, дипломата и коллекционера Альфреда Хорстманна (1879–1947), бывшего на двадцатилетие ее старше. В начале века, Альфред — или, как его называли домашние, Фредди — представлял Германию в Америке, Португалии, Румынии, а затем в 1920-х годах возглавлял английский департамент Министерства иностранных дел Германии. Он дружил с Харольдом Николсоном, который позднее написал предисловие к английскому переводу книги Лали. Харольд был также дипломатом и блестящим политическим деятелем; он был мужем писательницы Виты Саквиль-Вест, возлюбленной и музы Вирджинии Вулф. В отличие от брака Виты и Харольда, описанного в романе их сына Найджела Николсона Портрет одной пары, брак Лали и Фредди был подлинным и почти идеальным.

В воспоминаниях Лали Фредди престает как избалованный, своевольный до эксцентричности, независимый до крайности, энергичный и бесстрашный человек, влюбленный в искусство. И это понятно — пишет Лали — дипломаты тогда были словно боги. До прихода нацистов к власти, Хорстманны вели блестящий образ жизни, их салон посещала изысканная публика, они дружили с писателями и художниками. Портрет Лали в 1926 году создал, например, Август Эдвин Джон (1878–1961). Он написан в современном, «французском» стиле, модель — на фоне желтой стены, раскрашенной яркими цветами в духе Матисса или, еще ближе, Боннара. Но своим сильным характером Лали из этой декоративной системы явно вырывается. Она не модель, не «натура» для художника, а прежде всего сама по себе личность. На зрителя внимательно и прохладно смотрят темные глаза; длинное лицо породисто и отдаленно восточно. Молодая женщина тонка и длиннорука, но она отнюдь не хрупкая, а гибкая и уверенная в себе. Свои обнаженные плечи она «несет» с естественностью, которую одним поколением светской раскрепощенности не приобретают. Черное «парижское» платье, нитка жемчуга, короткая стрижка, яркие губы, красный цветок — двадцати восьми лет от роду Лали буквально воплощает как еврейскую, так и женскую эмансипацию.

Но вот наступает 1933 год. Происходит нацистская «революция», и муж Лали немедленно уходит в отставку: служить новому режиму он категорически не намерен. Ему, кроме всего прочего, нужно думать о том, как спасти жену еврейского происхождения. Хорстманны селятся в пригородном поместье фон Швабахов под Берлином, в Керцендорфе и ведут замкнутый образ жизни, разделяя его лишь с самыми близкими друзьями. Они живут в ожидании войны. Ведь этот новый режим иначе как войной удержаться не сможет. Как иначе могут управлять страной эти ни к чему не способные, бездарные, примитивные, невоспитанные люди: только террором внутри и войной снаружи они и способны удержаться у власти. Лали и ее друзья презирают этих «народных вождей». Они издеваются над ними, покупают их фотографии, которые продаются повсюду, и посылают друг другу этих «гитлерков» с их комическими ужимками, этих «герингов» в придурковатых меховых шапках и кружевных манжетках, этих «геббельсов» — Боже, какой цирк! какие идиоты! какой дурной вкус! «Они могут нас убить, но растрогать нас им не удастся. Вся эта комедия до того фальшива, что долго конечно не продлится». Но комедия длится и длится, нависает черной тенью над Европой.

Мало кто из немцев, огромное число которых было против господствовавших идей, был способен открыто выступить против нацистов. И вот эти люди смеялись над своими новыми господами, спасались юмором. Как студенты, писала Лали, которые смеются над своими глупыми профессорами. Что же касается прежних хозяев жизни — продолжает Лали со свойственной ей остротой и точностью — то они вписывались, хоть и нехотя, в существующий порядок: ведь что бы ни происходило, место их было у кормила власти. И все же были люди, рисковавшие жизнью и свободой, героически сопротивлявшиеся режиму. В первую очередь это была интеллигенция — ибо таковы ее природа и назначение: независимость. А за людьми, способными свободно думать, шли поверившие им люди. Среди мужчин и женщин, особенно выделявшихся своим поведением, было немало людей церковных. Был, например, граф Гален, епископ Мюнстерский, представитель стариннейшего рода Вестфаленов. Своими проповедями и циркулярами он будоражил прихожан, открыто осуждал представителей национал-социализма. Когда за ним пришли, чтобы его арестовать, он спустился к непрошенным гостям в полном епископском облачении, и они не осмелились.

«У нас было такое чувство, — напишет Лали, — будто мы живем внутри романа ужасов, знаем, как он кончится, но должны дочитать его до конца, не пропустив ни одного слова, ни одной буквы». Зимой 1945 года дом Хорстманнов в Керцендорфе сгорел. Недалеко от них находился военный завод. Чтобы отвлечь от него внимание, власть развешивала в воздухе над соседними поселками «новогодние гирлянды», выглядевшие с воздуха как огни большого города: их-то, то есть свое собственное мирное население, власть и подставляла под бомбардировки. Хорстманны переехали в дом, принадлежавший семье мужа в другом пригороде Берлина — в Буккове. Ждали конца войны, с риском для жизни слушали разные «голоса». Среди друзей Лали отношение к «врагам» все более напоминало отношение к освободителям. Как ни страшен внешний враг, но внутренний еще отвратительнее. Так постепенно зарождался среди немцев дух гражданской войны. У одной из подруг Лали, Ады, муж и отец сидели в тюрьме. «Кто бы их ни освободил, я буду ему благодарна», — говорила Ада.

Другим ближайшим другом Лали был галерист и букинист Бухгольц. Он прятал у себя запрещенные картины, продавал из-под полы книги запрещенных авторов. Лали ходила к нему покупать книги для отправки заключенным: по абсурдной бюрократической логике, даже осужденные на смерть заключенные немецких тюрем могли получать книги по почте. Лали описывает, как помощник Бухгольца, Георг Хульзен, изображал в лицах, как нацистский инспектор-цензор осматривает якобы их тайную галерею и при виде обнаженного ребенка Франца Марка, вопит: «Запрещается! Могут подумать, что у нас голодают!» А при виде скульптуры полной женщины голосит: «Разрешается! Сразу видно, что эта женщина может нарожать нам кучу арийских детей!» А между тем и эти остроумные букинисты, и эти независимые художники в любую минуту могли отправиться в концлагерь.

Книга Лали полна точных деталей, умных, глубоких наблюдений за людьми, за их поведением в состоянии двойной несвободы, раздираемых презрением, страхом, негодованием, непониманием: как же такое возможно!? Параллельно она постоянно читает и сравнивает их положение с тем, что переживал, например, Виктор Гюго в ссылке. Это еще добавляет ее наблюдениям глубины. Вот, например, русская пленная Паша и поляк Павел, служащие в доме ее знакомых и страстно мечтающие пожениться. В разговоре с Павлом, провожающим ее домой, Лали узнает о том, что влюбленные зажаты между двумя смертельными опасностями: если они попытаются бежать сейчас и будут пойманы, их убьют немцы, если останутся ждать прихода «своих», те их убьют. Ибо выживших пленных Красная армия уничтожает. «Откуда Вы это знаете?» — «А мы радио слушаем».

Но вот дом в Керцендорфе восстановлен, и Лали с Фредди возвращаются в него. Между воздушными атаками Фредди обсуждает с садовником, где они весной посадят рододендроны, какие деревья нужно подлечить или обрезать. Фредди снова вешает на окна старинные желтые шторы XVIII века. Лали с недоверием посматривает на него. «Стоит ли?» — «А что, — возражает Фредди, — если все должно исчезнуть, мы, по крайней мере, воспользуемся этим до конца».

Русские наступают. Друзья Хорстманнов спасаются бегством. А Фредди, как капризный ребенок, не желающий взрослеть, не хочет ни о чем думать, ничего знать. «Я никуда не поеду: вот и весь сказ». Ведь так сладко жить в привычной атмосфере. Лали вдруг понимает, что если до сих пор ее муж был ее оплотом и защитой, теперь она должна взять на себя эту роль, ибо Фредди не способен признать реальность происходящего, включить чувство опасности в систему объективных данных и тем самым оказывается в положении абсолютной слабости.

Вот последние покидающие Керцендорф друзья предлагают им место в своей машине. Лали ждет мужа, чтобы дать им ответ, едут ли они, но Фредди возвращается из Берлина и выуживает несколько стеблей из букетов. «Как много цветов ты сегодня поставила в вазы! На их фоне картины потускнели. Это ведь как женщина, на которой слишком много украшений. Я надеюсь, что ты подала подходящие стаканы для коньяка». Да, стаканы были подходящие… Лали не заразить его своим беспокойством: на ее рассказы о друзьях, покидающих Керцендорф, на известия о том, как ведут себя, особенно с женщинами, русские на оккупированных ими территориях, он описывает Аугсбургскую старинную чернильницу, увиденную им только что у антиквара.

Электричества у них больше нет. Лишь огонь в камине, в котором они жгут архивы, переписку. И разговаривают — как всегда, умно, тонко, нежно, странно. А наутро узнают, что всё, уже поздно. Все уехали, русские совсем близко. «Каждый должен сам решать, — говорит Фредди, — сам!» Он смотрит в окно и смеется: их собака Биби отважно лает на гуся. Потом Фредди переставляет статуэтку со стола на каминную полку: «Так ведь много лучше, как я раньше не догадался».

В полной изоляции, они живут в своем поместье, занимаются садом, каждое мгновение вкушается ими с наслаждением, как последнее. Апрель 1945-го: горит городок в двадцати километрах от них. Женщины перебирают и прячут белье, теплую одежду. Но вот уже русские танки входят в Керцендорф. Лали и Фредди прячутся от обстрелов в подвале. Там они читают книги о французских парковых беседках: Фредди собирается построить такую у себя. «Все будет в китайском стиле. И, конечно же, фарфор не позднее 1730-х. Хотя вот эта золотая каемка…» — «Но фарфор слишком хрупок, — говорит Лали, — он разобьется, если мы станем носить его из дома в павильон». И тут Фредди по-настоящему сердится: «Умоляю тебя, как можно! Кто угодно, но не ты! Красивыми вещами надо пользоваться ежедневно. Думать об их сохранности, это так буржуазно. Если так пойдет дело, то ты начнешь заказывать чехлы на мебель».

Но дело пошло отнюдь не так. На следующий день после этого разговора белобрысый солдат постучал в их дверь. С этого момента началось подлинное хождение по мукам Лали Хорстманн. Об этом можно прочитать в ее удивительной книге: по-немецки, по-английски, по-французски, по-испански… Я не стану рассказывать конца. Авось однажды отважная умница, прелестная женщина, блестящий писатель единственной книги Лали Хорстманн заговорит и по-русски.

[1] Имя Лали пишется по-разному по-немецки (Lally) и на всех других языках (Lali). Моя транскрипция и написание имени — с более распространенного английского.

[2] Lali Horstmann, Nothing for Tears, London, Weidenfeld & Nicholson, 1953.

[3] Lali Horstmann, We Chose to Stay. A Woman’s Story of the Russian as Conqueror, With an introduction by Harold Nicolson, Boston, Houghton Mifflin (1954).

[4] Lally Horstmann, Unendlich viel ist uns geblieben, München, List, 1954.

[5] Lali Horstmann, Au-delà des larmes. Les Russes à Berlin, souvenirs, Paris, Hachette, Choses vues — choses vécues, 1955, traduction de Odette Amson. Одетт Амсон (1914–2003) была еврейского-немецкого происхождения, дочь Фернанда Бруншвига. Она перевела для «Ашетта» в 1950-х годах несколько книг, в том числе Инстинкт у насекомых Роберта Нашвея.

[6] Lali Horstmann, No Debemos Llorar, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1956.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта

24 ноября 20211849 Общество

ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации

24 ноября 2021260 Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа

22 ноября 2021182 Общество

ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова

22 ноября 2021329 Молодая Россия

Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина

22 ноября 20211559 Colta Specials

Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем

22 ноября 2021195 Искусство

Искусство She is an expert

She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала

19 ноября 2021258 Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета

19 ноября 20211500