Искусство

ИскусствоЕе Африка

Виктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает

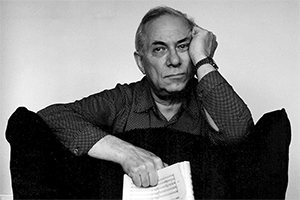

15 апреля 2021219 © Валентина Свистунова / ТАСС

© Валентина Свистунова / ТАССУмер Самуил Лурье — и стало еще меньше резонов читать написанное сегодня на русском. Еще два-три настоящих автора — и все. Тот мир кончился давно уже, лет двадцать как, но некоторые вольные стрелки еще бродили по нынешнему. Потом и они стали по одному исчезать.

* * *

Мой персональный русский мартиролог:

Александр Михайлович Кондратов (1993)

Виктор Кривулин (2001)

Борис Кудряков (2005)

Белла Улановская (2005)

Дмитрий Александрович Пригов (2007)

Александр Моисеевич Пятигорский (2009)

Аркадий Драгомощенко (2012)

Омри Ронен (2012)

Борис Дубин (2014)

Самуил Лурье (2015)

Больше половины из Питера. Если добавить к ним Майка и Курехина из смежных областей, то вот почти и все. Кино не смотрю.

* * *

В 1990-х мы с Алексеем Пуриным и Владимиром Садовским издавали забытый ныне альманах Urbi. В нем — помимо собственно альманаха — в порядке сквозной нумерации выпусков печатались и авторские книжки. Эссеистика, проза и стишки. Серия эссеистики называлась «Новые записные книжки»; в ней в 1997 году вышли «Разговоры в пользу мертвых» Лурье. Года за два до того я познакомился с Самуилом Ароновичем и бросился читать, все, что мог найти. Были напечатанный в 94-м «Бореем» сборник «Толкование судьбы» и отдельные тексты. Раздобыть выпущенного в 1987 году «Литератора Писарева» я не смог.

В том же 1997-м редколлегия Urbi присудила Лурье придуманную редколлегией же Премию имени Петра Андреевича Вяземского. Премию давали «за высокий дилетантизм и художественный аристократизм» (в таком, кажется, порядке). Денежного выражения она не имела, зато лауреат получал какую-нибудь вещицу из воображаемой вяземской параферналии. Первому лауреату, Игорю Померанцеву, вручили специально пошитый для того бордовый халат. Самуилу Лурье — коробочку небольших сигарок. Подарки мы с Пуриным и искали сами, и покупали, конечно, за чужой счет — для нашего брата то были времена пронзительной нищеты. Деньги на покупку призов давали разные люди; в случае вяземских сигарок им оказался один мой нижегородский приятель, который как раз в это время переквалифицировался из неплохого авангардиста в незадачливого бизнесмена. Мы заранее договорились, что он выдаст мне нужную сумму, однако в решающий день приятель заявил, что практически разорен и увы. С неожиданной для себя жестокостью я надавил и вытащил-таки из него деньги. В Питер я ехал через Москву и отправился за коробочкой сигарок в магазин Давыдоффа на Тверской, он, кажется, там до сих пор. Была осень. Я с трепетом зашел в эту консюмеристскую мастурбальню толстосумов, и очки мои мгновенно запотели — там же микроклимат, иначе дорогой товар высохнет. В следующее мгновенье ко мне подскочили две барышни со специальными тряпочками и принялись протирать очки клиента, не снимая их, вроде как ручная мойка машин. С омытым барышнями взором я твердо подошел к прилавку и потребовал сигар. На вручении премии, уже в Питере, Самуил Аронович произнес речь. Вот два последних абзаца ее: «Я сегодня утром пошел на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, имея при себе розы, положил на этот тяжелый гранитный сундук, под которым лежит Петр Андреевич, цветы. Там уже лежали живые гвоздики; тут я подумал, что это, наверное, Urbi меня опередил. Это единственное надгробие, на котором были цветы. На нем написано: “Блажени милостивии, яко тии помиловани будут”. А поскольку там лежит и Вера Федоровна, урожденная Гагарина, она умерла через восемь лет и попросила ее похоронить в той же могиле, — там еще написано: “Господи, помилуй нас!” Я сказал мысленно Петру Андреевичу Вяземскому, что вот сегодня такая как бы церемония, и как бы его позвал — понимая, впрочем, что это немножко похоже на пьесу Пушкина “Каменный гость”. И я, вообще говоря, имею надежду, что он здесь среди нас присутствует. И, хотя я очень уважаю шутливый церемониал, все-таки одно слово скажу серьезно. По-моему, все, что я делал в жизни, — это была моя личная забава, игра, но все равно в ней была некоторая правда, потому что я в самом деле сильно переживал и переживаю до сих пор (иногда трудно вернуть это состояние) некоторую жалость к мертвым, ощущение несправедливости смерти, причем не только физической, а вот когда текст, ради которого жил человек, — текст, которым он стал, — обессмысливают благоговением, тупой юбилейной почтительностью — вот это ужасно обидно.

Чтобы попасть на это кладбище, мне пришлось объяснить служительнице, в чем дело, она меня пропустила, а когда я уже потом выходил, она сказала: “Я вас поздравляю! И храни вас Господь!” — и что-то еще, и, знаете, я ей объяснил, что вот — Вяземский, вот — я, вот — премия, и в этот момент... Я убежден, что — да, мы все — ничто по сравнению с этой огромной чернотой, но каждый из нас только это и делает, это и называется, если угодно, любовью — мы чиркаем спичкой в этой тьме. Это то, что произошло сегодня утром на Тихвинском кладбище, то, что происходит здесь в эту минуту, — я думаю, что это и есть какая-то спичка, озаряющая эту невероятную темноту небытия. В такие минуты мертвые в самом деле живы, и это называется культурой».

Именно-именно: «мы все — ничто по сравнению с этой огромной чернотой». И да, отчаянно чиркали спичками, поднося огонек к символическим сигарам, купленным за чужие деньги. Зато сами, без дураков. Чему, собственно, вольный стрелок Лурье и учил.

Потом была пьянка, и Самуил Лурье раскурил первую сигару из коробочки.

* * *

Оказываясь в Питере, я всегда ходил на кладбище, где могила Петра Андреевича и Веры Федоровны; то есть, получается, я был там несчетное количество раз. В последний приезд (а дело было осенью 2007 года), ровно через десять лет после раскуренной вяземской сигарки, я в лавру не пошел — и времени не было, и время было не то. Совсем другой город, неинтересный мне. Одни близкие люди умерли, другие растворились в обреченной на бессмыслицу жизни, Бог с ними. Книжные магазины позакрывали, не все, но всё же. Особенно отчего-то было жалко «Техническую книгу» на углу Литейного и Жуковского. Да и приехал-то я на полуакадемическую конференцию, которую из непонятного эстетства проводили в молодежном клубешнике. Так что целый день я сидел в обшарпанном клубе напротив Апраксина Двора, затем немного гулял по Сенной и потом до Желябова (не помню, как она сейчас называется), съедал пирожок с чаем в забегаловке и ехал в квартиру, где остановился, неблизко, на Московском проспекте. Но один день оказался свободен, мы созвонились с Лурье и пошли гулять. Он повел меня в лавру, но не к Вяземскому, а побродить вокруг. Помню, мы вышли на Смольную набережную и смотрели, как по ту сторону реки тянется Арсенальная набережная, на ней вечные Кресты, а чуть ближе к нам, перпендикулярно набережной, — Арсенальная улица, на которой тюремная больница, где умер Хармс. Мы еще пошутили, что в прошлом десятилетии нас занимали сигарки и Вяземский, а в это, новое, время — тюремная психушка и Хармс. Читатель уже ждет фразы «И больше мы не встречались». Он прав. Не встречались. От последней встречи у меня осталась подписанная Самуилом Ароновичем книга «Такой способ понимать». Пять лет спустя он передал для меня в Прагу с оказией последнюю свою книгу «Изломанный аршин».

* * *

«Изломанный аршин» — удивительная в своем ледяном пессимизме и холодного накала страсти книга о русской литературе, а также о физиогномии русского государства и эманациях общественного мнения.

* * *

Лурье — истинный литератор. Это определение он предпочитал всем остальным, даже книгу свою первую так и назвал: «Литератор Писарев». Литератор — тот, который буквы и состоящую из них литературу считает единственным своим делом. Тот, кто с помощью «литер», letters, смотрит на жизнь. Дураки и невежды обвиняют таких людей в «книжности», предпочитая смотреть на жизнь сквозь прицел или подслеповатое стекло телевизора/компа.

* * *

Политические взгляды Самуила Лурье были просты. Он презирал убийц и стукачей — и не любил тех, кто испытывает к ним слабость. Оттого отношение его к нынешней русской власти и господствующему уже полтора десятка лет цайтгайсту не требует пояснения.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоВиктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает

15 апреля 2021219 Академическая музыка

Академическая музыка Общество

ОбществоКак работает «Команда 29», которая занята юридическим отстаиванием права граждан на доступ к госархивам, а теперь и делами о государственной измене

14 апреля 2021277 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаИгорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»

12 апреля 2021267 Общество

Общество Современная музыка

Современная музыка«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы

12 апреля 2021134 Кино

Кино She is an expert

She is an expert Современная музыка

Современная музыкаСамобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми

9 апреля 20212669 Общество

ОбществоЛекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?

8 апреля 2021125