Искусство

ИскусствоЕе Африка

Виктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает

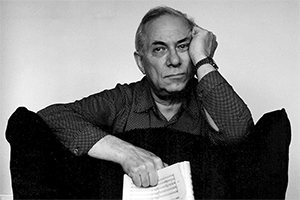

15 апреля 2021219 Павел Зальцман. Смертельная рана. 1932, элементы оформления обложки книги «Зальцман П. Щенки. Проза 1930–50-х годов». Издательство «Водолей», 2014

Павел Зальцман. Смертельная рана. 1932, элементы оформления обложки книги «Зальцман П. Щенки. Проза 1930–50-х годов». Издательство «Водолей», 2014Переведен на немецкий язык и вскоре должен выйти в Германии роман Павла Зальцмана «Щенки» [1]. Маленькое издательство «Маттес & Зайтц» (пережившее новое рождение в 2004 году, когда его возглавил Андреас Рётцер и когда оно переселилось из Мюнхена в Берлин) в 2008 году удостоилось издательской премии имени Курта Вольфа и в 2010-м — премии Берлинской академии: за публикацию сложной классической и современной литературы, прежде всего французских (Антонен Арто, Жорж Батай, Мишель Лейрис, Ролан Барт, Жан Бодрийяр) и русских авторов (проза Марины Цветаевой, полное собрание сочинений Варлама Шаламова, философские сочинения Льва Шестова). Кристиана Кёрнер, переводчица Татьяны Толстой, Дмитрия Пригова, Лидии Гинзбург, Алисы Ганиевой и др., сама решившая перевести «Щенков» и предложившая их издательству, в послесловии к книге [2] рассматривает этот роман в контексте европейской литературы модерна.

Кристиана Кёрнер

Кристиана КёрнерРоман «Щенки» — это выставление напоказ насилия. Оно красной нитью тянется через весь текст. Люди топорами раскалывают друг другу черепа, ломают друг другу кости, ведут перестрелку; в кого-то вонзают нож, кого-то избивают, топчут ногами, заставляют сгореть заживо; женщины подвергаются ужасным надругательствам, детей посылают под град пуль. Мир «Щенков» не знает никаких законов, кроме закона сильнейшего, никакой защиты и никакого сострадания: подобно тому, как котенок невозмутимо и с наслаждением расчленяет мышь (в одной из самых страшных сцен романа), так же и дети — без определенного намерения, только чтобы чем-нибудь заняться, — в свою очередь, топят кошку. Тех же детей позже, во время потасовки между голодными и солдатами, так же бездумно пошлют в смерть — просто чтобы их крики отвлекли чье-то внимание от того, что на самом деле должно произойти. Солдаты, посланные, чтобы убить голодных, будут сами беспощадно убиты ими... В этом текстовом универсуме, по-видимому, никто не является только жертвой или только палачом. Человеческой жизни (да и жизни вообще) принципиально не приписывается никакой ценности: ведь и насильственная смерть зайца — или верблюдов, или мыши — описана здесь с такой же точностью, такой же весомостью. В средоточии текста — страдающее живое существо как таковое.

Мир, «сошедший с рельсов»; мир, полный жестокости, голода, страха, стыни; внучка Зальцмана Мария Зусманович говорит, что первые части текста описывают, по сути, жизнь в концентрационном лагере: или ты сдохнешь от голода, или тебя убьют... Павел Зальцман — не первый, кто изображает эксцессы насилия времен русской Гражданской войны, но он делает это — в литературном плане — совершенно по-новому. По-новому, среди прочего, и в том смысле, что не принимает ничью сторону, что слова «красные» и «белые» в романе даже ни разу не встречаются, что автор делает именно двух щенков наблюдателями происходящего — которое из-за этого полностью деидеологизируется, и обнаруживается вся бессмысленность таких взрывов насилия. Однако изумляющим, новаторским, прекрасным этот роман является потому, что Зальцман инсценирует тогдашний мир экзистенциальной бесприютности и утраты всех ориентиров с помощью литературных средств, которых — в таком виде — в русской прозе еще вообще не было, которые относятся к традиции европейского модерна и в особенности приводят на память немецкий экспрессионизм. Стало быть, речь идет об открытии еще одного представителя «теневой литературы» (Р. Лауэр [3]), который противостоит идеологизированной советской литературе и своим романом вплетает русскую литературу в единое полотно мировой литературы XX столетия.

Этот текст буквально вбрасывает читателя в происходящее. Часто — вплотную приближает его к персонажам, давая возможность увидеть натянутые сухожилия, натертые воротниками шинелей шеи, слепые глазницы, дергающиеся в агонии ноги; а иногда — даже проникает внутрь тела (вывихнутые кости и внутренние кровоизлияния у избитого щенка, с. 117; солитер в кишечнике, «зашибленный» куском колбасы, с. 71). Порой образы романа напоминают макрофотографии: сложившиеся крылья кузнечиков; сваренный червяк, успевший выползти из капусты... Такая близость позволяет читателю видеть, обонять, слышать, чувствовать происходящее — ставит его, так сказать, на уровень «глаза в глаза» с каждым живым существом. Кроме того, Зальцман не избегает никаких физиологических интимных подробностей: он позволяет персонажам мочиться, испражняться, совокупляться, онанировать, блевать, отдирать от своей кожи засохшие корочки и даже самим душить себя почти до смерти. Эффект от такой нещадящей непосредственности восприятия еще более усиливается за счет почти повсеместного использования — в качестве повествовательного времени — настоящего: все переживается именно сейчас, присутствует рядом с нами сейчас.

Как у читателя отнята возможность спокойно рассматривать изображенное с некоей дистанции, так же и персонажи брошены на произвол судьбы, не защищены. Это описано в предложениях, которые, хотя и с большой точностью, отражают «спотыкающееся», «затравленное», навязанное внешними факторами восприятие. Очень часто лишь к концу предложения проясняется, о ком или о чем вообще идет речь:

«По долине над Удой... разгоняя тучи синих мух, мимо вытянувшей ноги, с белым гноем в прорезах глаз, павшей лошади с жадными мухами в ноздрях, ползающими у глаз, по животу и вокруг хвоста;

объезжая ее осторожно колесами в воде...» (с. 9).

Что речь идет о павшей лошади, лежащей на дороге, становится понятным лишь после того, как взгляды изможденных солдат — привлеченные тучами мух, которых сами же солдаты и спугнули, — от ног (вытянутых на дороге) перемещаются к лошадиному глазу (сигнализирующее воздействие белого цвета) и, наконец, охватывают все животное. Кажется, что эту дезориентированность, эти колебания, эту интуитивную реакцию запечатлела для нас неустойчивая ручная кинокамера. Вообще многие описания в «Щенках» напоминают кинематографические формы изображения (вопрос, кто эту кинокамеру обслуживает, будет рассмотрен позже): ближние и дальние планы, быстрые смены перспективы (монтаж), масштабирование, «сдвинутую» фонограмму, иногда также замедленную или ускоренную киносъемку; и всегда возникают точные — выразительные в плане чувственного восприятия — картины:

«Человек десять разбрелось по полю, собирая оставшиеся перезрелые дыни, так что с места навести дула, как черные зрачки, и выбрать согнувшиеся спины нетрудно. Нагнувшийся затылок не выпрямлялся, спина не разгибалась; не подняв лица, солдат зарывался в канаву. Первый треск, сопровождавшийся криками, спугнул остальных. Разбивая локтями арбузы, расквашивая теплые дыни, роя пальцами глину, оставляя следы ползущими коленями, выбранные падали. Все вскочили, оглядываясь во все стороны и никого не видя» (с. 200).

В таких предложениях мир атакует человека, который может чувствовать себя в нем только отчужденным существом, изгоем. Что окружающая среда опасна, в любое время враждебна, а главное, незнакома, непознанна — все это мне хотелось передать в переводе; передать, среди прочего, и посредством необычайно высокой частотности употребления нулевого артикля: явлений конкретных, известных (которые в немецком языке обычно характеризуются как таковые именно посредством определенного артикля) в романе практически и не встретишь; все впечатления обрушиваются на персонажей внезапно, овладевают ими, можно сказать, насильственно:

«С горящего чердака сквозь проломанные огнем щели прыгали обгоревшие солдаты. Их ударами наотмашь по голове бросали на землю и протыкали им вилами и штыками животы, груди и плечи» (с. 203):

«Vom lodernden Dachboden sprangen durch Breschen, die das Feuer geschlagen hatte, verbrannte Soldaten. Man warf sie mit wuchtigen Schlägen gegen den Kopf zu Boden und rammte ihnen Mistgabeln und Bajonette in Bauch, Brust und Schultern».

«Выплеснутый борщ высыхает, жир на костях съедают мухи, щенки подбирают узкие корки...» (с. 9):

«Übergeschwappter Borschtsch trocknet aus, Knochenfett fressen Fliegen, die Welpen klauben schmale Brotrinde…»

Все это показано с пронзительной, завораживающей, иногда прямо-таки невыносимой интенсивностью; каждая картина с непогрешимой точностью «дирижирует» читательским взглядом. Для меня было важно как можно точнее воспроизвести в переводе своевольную последовательность образов в предложениях и текстовых фрагментах, а также — попытаться передать многочисленные, иногда очень быстрые, смены перспективы:

«Щенок на животе отползает от корзинки... когти дырявят платок, нос роет тонкое белье и уткнулся в плетеную стенку. Внутренности узла ворошатся. Внезапно над ним, вокруг, отовсюду, руки вылезли, тянутся, корзинки сдвинулись, их поднимают — кряхтят в воздух бородатые люди» (с. 47):

«Der Welpe kriecht auf dem Bauch vom Korb weg... die Krallen zerlöchern das Tuch, die Nase wühlt in zarter Wäsche und stößt gegen eine Flechtwand. Das Bündelinnere wird umgewälzt. Plötzlich langen über ihm, ringsherum, von überallher Hände, strecken sich aus, Körbe bewegen sich, werden gehoben — in der Luft ächzen bärtige Männer».

«Нахлынувшая кровь отлила от поднявшихся голов, в них звенит голод» (с. 56):

«Das hineingeströmte Blut fließt aus den gehobenen Köpfen zurück, in ihnen sirrt Hunger».

«Когда она вбежала в комнату, а я сбегал по лестнице, я узнал, что она убита, так как услышал выстрел» (с. 151):

«Als sie ins Zimmer lief und ich die Treppe runter, wusste ich, dass sie tot war, weil ich den Schuss gehört hatte».

«Сидящий на вещах с вожжами отбивается, каблуками выбивает зубы и отталкивает руки, его тянут за ноги, стаскивают с телеги, сбрасывают корзины и разбивают их об землю, помогая ногами; отрывают крышки» (с. 50):

«Der auf dem Gepäck Sitzende haut mit den Zügeln um sich, schlägt mit den Absätzen Zähne aus und stößt Hände weg, man zieht ihn an den Beinen, schlenkert ihn vom Karren, wirft Körbe auf die Erde, dass sie aufbrechen, hilft mit den Füßen nach; reißt Deckel ab».

Таков опыт гражданской войны, насилия, анархии: принцип логичности уже не действует, люди могут лишь, ценой больших усилий, различать обрушивающиеся на них события, но уже не способны вложить в них хоть какой-то смысл. И в этом плане «Щенки» продолжают литературные традиции начала XX века (скажем, Кафку, тексты Бенна о докторе Рённе [4] или раннюю прозу Дёблина): глубокий скепсис по отношению к языку и вообще познанию приводит к полному размыванию фабулы, привычного режима повествования, завершенных характеров; синтаксис взламывается, границы между жанрами упраздняются, появляются неологизмы, выражающие новое восприятие мира. Субъекта — как инстанции, истолковывающей происходящее, противопоставляющей себя внешнему миру, — более не существует; и соответственно распадается однородная прозаическая форма реалистического повествования.

С этим корреспондирует «попутная» роль животных в зальцмановском романе. Здесь нет никакого последовательного разграничения между человеком и животным (и не только при изображении их страданий): уже во второй главе щенки, сидя у воды, поют песни, а в начале пятой части стоящие в очереди люди вступают в дискуссию со вторым щенком, как если бы он был для них нормальным собеседником. Верблюды, как можно предположить, — это обретшие зримый облик чувства перевозчика: его искалеченные инстинктивные влечения, его желания, которым что-то помешало осуществиться. Заяц, удивительно светлый персонаж, олицетворяет исполненное любви самопожертвование, привязанность к семье, заботу о близких — качества, которыми в этом тексте едва ли обладает хоть один человек. Медведь — в прошлом человек, который возродился как зверь после самоубийства; Сова может превращаться в человека (и в шестой части опять становится гигантской совой). (Еще одна граница, которая в романе обозначена нечетко, — это граница между полами: прежде чем в конце третьей части Сова впервые появляется в качестве человека, только в двух местах — где она говорит о себе — грамматическими средствами показано, что речь идет о существе мужского рода.) Все это не имеет ничего общего с баснями, или с символикой животных, или с литературным экспериментом Михаила Булгакова по превращению собаки в человека («Собачье сердце»), или даже с той расхожей мыслью, что животное в своем естественном состоянии лучше, чем человек. И все-таки, если уж проводить сравнения, животный-и-человеческий бестиарий Зальцмана больше всего напоминает литературу немецкого романтизма, которую этот автор очень ценил (прежде всего — Э.Т.А. Гофмана). То обстоятельство, что животные и люди в «Щенках» «как ни в чем не бывало» действуют в одной плоскости, указывает на универсальность страдания живых существ, но также — и на конец рациональности и морали, на то, что открылось некое регрессивное пространство, где действия в своем большинстве основываются на инстинктивных реакциях: для мира «Щенков» все это нормально.

Как и в европейских авангардистских прозаических текстах начала XX века, здесь нет никаких поступков, подготовленных психологически, никаких «характеров» в собственном смысле слова, никаких персонажей с рефлексией или мотивацией. Исключениями из этой общей картины можно считать в некоторой мере Таню и перевозчика (из третьей и четвертой частей), пожалуй, еще и племянника; но и у трех упомянутых персонажей главная форма самовыражения — внутренний монолог — отнюдь не подчиняется законам строгой логики. Она представляет собой в высшей степени сложные ассоциативные «потоки сознания», при создании которых Зальцман, кажется, подхватил те тенденции прозы модерна, какие он вообще не мог знать — и в которых рассматриваются такие проблемы, как расщепление «я», влечение к эросу и к смерти, контролирование своих порывов и своего вожделения. С другой стороны, персонажи, впервые появляющиеся в двух последних частях, — мещане периода НЭПа с их гротескным материализмом — своим механическим, технизированным отношением к жизни (позирование для порнофотографий, похожее на физкультурные упражнения, как замена сексуальности, которая присутствовала в первых частях романа) напоминают некоторые эпизоды из романа Дёблина «Борьба Вадцека с паровой турбиной» или марш солдат в «Гинстере» Кракауэра [5].

Романный мир «Щенков» — это мир, распавшийся на фрагменты. «Поток событий» разлетается на куски, на отдельные порожденные шоком образы. Вновь и вновь, как кажется, какая-то взаимосвязь, какое-то отношение в этом тексте «смещается» (или, точнее, «соскальзывает», потому что антиномия Верха и Низа неизменно играет немаловажную роль в описанных здесь подъемах и спусках, соскальзываниях и обрушениях: холмы, горы, железнодорожные насыпи, сосны, лестницы, полет птиц, полки в поезде, труба-воронка, увиденная во сне... — весь этот мир обрывист, и в нем в любой момент можно сорваться и упасть вниз). Что-то здесь «не согласуется»: какие-то необходимые слова, похоже, отсутствуют — или сама система логической связности расшаталась и создается впечатление, будто она повреждена. Вот несколько примеров:

«Его штаны разглажены в складку, и острый нос с глазами улыбается красным ртом с торчащими врозь зубами» (с. 24); «Солдаты не чувствуют сапог, натянутых на колодки, ремни не режут тела, смоченного высохшим потом, исполосованного грязью» (с. 138);

«...Дона, раздраженная ее сопротивлением, прижала ее <свою дочь Соню> к себе левой рукой... Видны только черные головы и белые плечи» (с. 123). Этому противоречит следующее: «<Саша, муж Доны, говорит Тане:> Мне кажется, у вас волосы гораздо темнее <чем у Доны>, и я хочу посмотреть рядом...» (с. 180).

Такие маленькие несообразности можно было бы объяснить тем, что «Щенки» — незавершенный роман и в этих случаях сказывается некоторая небрежность автора. Однако я придерживаюсь противоположного мнения: что такие неточности имеют основополагающее значение для поэтики романа. Вновь и вновь возникает впечатление, что описываемые события имеют сновидческое происхождение, подчиняются сновидческой логике (в этом тоже сказывается родственность «Щенков» романтизму и экспрессионизму). В зальцмановском тексте вообще достаточно часто описываются сны, однозначно обозначенные как таковые (сны щенков в начале романа, «сон наяву» Лидочки и Веры, сон о сорока щенках и девушках, Сашин сон об игрушках, сон Петьки о бульдоге и котенке, сон совы о трубе-воронке, сон племянника в последней части), и их содержание — отчасти — не сильно отличается от содержания эпизодов, которые происходят наяву. Реальность и кажимость «соскальзывают» друг в друга (как в сцене с отражающим стеклом витрины в пятой части), и даже обычные зрительные впечатления искажаются, как если бы поверх вещей лежала некая пленка, которая может сделать их неузнаваемыми.

Уровень «собственных шумов» той эпохи: постоянное насилие или опасность внезапного проявления насилия, подсознательный страх, нескончаемая усталость, ощущения голода, холода, сырости (и другие физические страдания), тоска, депрессия, утраты, личные неудачи, «пустота» (последнее слово встречается в романе поразительно часто) — все эти «собственные шумы» мешают отчетливо распознавать окружающий мир, ориентироваться в нем, понимать сказанное другими. На это же намекают еще и странные смещения места действия, и топографические неувязки (действие первой и второй частей разыгрывается в Прибайкалье, третьей и четвертой — в тысячах километров оттуда, в Приднестровье, однако персонажи романа за короткое время перемещаются с одного места на другое; с каналами и мостами в Ленинграде двадцатых годов тоже происходят «подмены»); но прежде всего ощущение сновидческого восприятия — смутного, искаженного — нагнетается на уровне хронологической последовательности изображенных в романе событий. Сам поток времени здесь образует петли: вновь и вновь — без всякой маркировки — происходит возврат к прошлому, последовательный ход повествования нарушается, отдельные эпизоды переставляются местами. Это особенно заметно в четвертой части. Так, глава I — если придерживаться хронологии — должна была бы следовать за главой III; события, описанные в главе XII, происходят после тех, что описаны в главе XIII; а в главах со второй по шестую время, как кажется, вообще топчется на месте или действительно образует петли, и символическими знаками этого являются: подвода, которая то ли скоро придет, то ли уже пришла; зеленое платье, то надеваемое, то снимаемое; и — ожидание прибытия нового платья Доны, которое между тем уже прибыло и даже было примерено. Все это еще и потому вызывает столь сильное ощущение головокружения, что в самом тексте нет почти никаких указаний на нарушение хронологии, что временные скачки здесь нерегулярны и разнородны и что используемое грамматическое время — почти всегда настоящее — не помогает читателю сориентироваться. Так мог бы воспринимать время человек, либо страдающий от чудовищной нехватки сна, либо совершенно истощенный в физическом и психическом смысле, либо бредящий, либо — именно что видящий сон.

Подобно тому, как пространство и время порой начинают искривляться, так же размываются и границы между разными «агрегатными состояниями» бытия (даже между жизнью и смертью: до смерти забитый первый щенок после трехдневного дрейфа по реке переживает воскресение), да и границы между идентичностями: в романе многообразно обыгрывается мотив двойников и зеркального отражения (это тоже наследие романтизма) — тут можно сослаться на сходство Тани и Доны (и содержащиеся в тексте намеки на обмен ролями между ними); на перекрестно-двойнические пары Таня/дядя, <дядина> жена/племянник (в почти что беккетовских драматических диалогах второй части); и, конечно, на обоих щенков и обоих верблюдов; и на искаженно-зеркальное отражение «возвышенной пары», Саши и Доны, в гротесковой паре перевозчик/кухарка; не говоря уже о том, что некоторые имена (Таня, Вася) используются по нескольку раз — присваиваются разным персонажам. Один из немногих персонажей романа, который не имеет зеркального двойника (и который, по моему мнению, является одним из самых поразительных персонажей в литературе XX столетия), тем не менее воплощает, совершенно особым образом, все смутное, неподлинное, перешагивающее через любые границы: я имею в виду «железного мальчика».

Чтобы приблизиться к этому гибридному существу — не встречающемуся в реальности и все же изображенному с абсолютной убедительностью, — сперва следует задаться вопросом: а что, собственно, гонит вперед повествование, если речь уже не может идти об обычной нарративной динамике? Одним из двигателей литературной речи в «Щенках» совершенно определенно является сам язык. И это мое утверждение следует понимать буквально. Например, медведь — как персонаж — «выскальзывает» непосредственно из речевого оборота:

«Он полез <за ней>, как медведь на дерево» (с. 71).

Уже в следующей главе поклонник, которого так охарактеризовали, превращается в натуралистически описанного медведя — освободившегося от голода, с маленькими глазами и горбатой спиной; и все же этот медведь — не нормальный зверь, потому что он охотно читает книжки и поэтому вламывается в дома, чтобы воровать свечи. (Между прочим, и заяц «выскакивает» из одной истории, рассказанной в первой главе второй части; сразу после этого, во второй главе, он уже действует как персонаж.) Это особенность Зальцмана, единственная в своем роде: ему важно точно ухватить чувственно-воспринимаемую физическую реальность (начиная от лепестка, прилипшего к штыку, и вплоть до телесной клеточной ткани), но одновременно он — в противоположность рассказчикам-реалистам — настолько серьезно воспринимает речь как особую субстанцию, как материал для своей работы, что из фигуры речи у него может возникнуть романная фигура. Тело становится речью, речь становится телом.

Железный мальчик — тоже метафора, превратившаяся в цельный художественный образ. «Фоном» для этого персонажа являются вполне реальные исторические обстоятельства: в результате Первой мировой войны, Гражданской войны, массового голода и репрессий миллионы детей в Советской России лишились родителей и оказались выброшенными на улицу, где им пришлось вести нищенскую жизнь. С другой стороны, этот персонаж приводит на память социалистическую идеологию с ее задачей воспитания нового человека. В словосочетании «железный мальчик» слышатся отголоски романа Николая Островского «Как закалялась сталь» или даже стихотворения «Железный Мессия» (1921) Владимира Кириллова [6]. Железный мальчик олицетворяет закон улицы, волчий закон социализма; он не умирает и не испытывает усталости, он убивает и грабит. То обстоятельство, что он состоит из железа, делает его тяжелым, жестким, бесчувственным, неуязвимым — но отнюдь не гарантирует ему хорошую жизнь: будучи гибридным существом, он тем не менее вынужден бороться за свое существование, защищаться от голода и холода. И его борьба со ржавчиной, то, как у него дрожат руки, когда он возится с подаренным напильником, опять превращает его в страдающего ребенка... Итак, одна из метафор последовательно продумывается до конца: речевой оборот в буквальном смысле обрастает плотью, и благодаря этому из идеологического понятия высекается новая правда: о плачевном крахе уже спроектированного сверхчеловека из-за его неспособности противостоять бедствиям, страху и насилию. Чувствуется некоторая ирония в том, что этот персонаж, со своей стороны, прекрасно владеет словом. Уличный сленг служит ему средством самоутверждения и достижения своих целей, но одновременно дает возможность получать удовлетворение и от самого звучания речи:

«Чем торгуешь? Мелким рисом. Чем болеешь? Сифили́сом! Дай денег, а то укушу» (с. 228):

«Welche Ware? Weizengrieß. Welche Krankheit? Syphilis. Gib Geld, sonst beiß ich dich».

Речь в романе — действительно звучная. Это новый язык, и он должен быть новым: ибо старый язык оказался неспособен назвать по имени новый ужас, а технократический язык нового режима просто репродуцирует такое устройство мира, которое основано на насилии. И получается, что именно новая динамичная речь, использующая кинематографические методы и как бы ловящая словá на слове, толкает вперед мысли этого текста:

«Когда я был чучелом, я видел: в живорыбный садок, в которых я знаток, такая птица должна понимать в рыбах, вы спросите, что это за птица, с берега сходни, а на воде поплавок, такой садок на Фонтанке у Щукина рынка — в мутной воде за решеткой набито разной рыбы с черными спинками. Она уходит вниз, и спины тускнеют, а белых боков не видно вовсе. Вы вылавливаете любую. Вот. Подай, друг, упакуй этого карпа. А это что? — Сазан. На постном масле. И кухарочки на кухне издают не этот постный запах, а скорее скоромный, нескромный. Когда выбирается рыба, если полагают для услуг, то зоркий глаз определяет пригодность. Так и здесь: маленький нос и веснушки» (с. 37):

«Als ich ausgestopft war, sah ichs: zu den Fischen in den Kasten, ich hab was auf dem Kasten, so ein Vogel muss von Fischen wissen, Sie fragen, was für ein Vogel, vom Ufer der Steg, im Wasser die Schnur, ein Fischkasten in der Fontanka am Schtschukin-Markt — das trübe Wasser hinterm Gitternetz zum Bersten voll mit vielerlei Fischen, schwarz die Rücken. Der Kasten sinkt, die Rücken trüben, die weißen Flanken gar nicht sichtbar. Da können Sie jeden beliebigen angeln. Den da. Hopp, Freund, pack diesen Karpfen ein. Und was ist das? — Eine Karausche. Berauschend. Und die Köchinnen in der Küche verströmen keinen Fasten-, sondern Fett- oder gar Bettgeruch. Wenn ein Fisch gewählt, wenn für den Dienst ausersehen wird, dann bestimmt ein scharfes Auge die Tauglichkeit. So auch hier: kleine Nase und Sommersprossen».

Ассоциативность, симультанность, темп, краткость, эллипсис, захватывающая образность, ритм и музыка: все это есть в процитированном отрывке, позволяющем проследить за разбойничьими мыслями Совы, в которых вылавливание из садка рыбы переплетается с насилием над девушками... Такой метод подвергается дальнейшей возгонке в тех немногих местах романа, где Зальцман берет себе за образец стихотворения Велимира Хлебникова, его «заумь», и, как и этот поэт, работает с архаизмами, фольклором, необычными приставками и суффиксами, заменой отдельных букв другими и так далее. Однако контекст, позволяющий приписать каждое из подобных высказываний определенному протагонисту романа, принципиально меняет функцию этих лирических вставок по сравнению с поэтическими экспериментами Хлебникова: в романе мы во всех таких случаях имеем дело с «подхватыванием» полуосознанных или неосознанных осколочных мыслей или впечатлений; с запинающейся речью, бредом, фантазированием, сновидениями, засыпанием, умиранием. Здесь мы сталкиваемся с попытками зафиксировать в слове пограничные состояния сознания, то есть с помощью языка отобразить те реакции, которые еще не успели стать рационально-осознанными, — чтобы еще больше приблизиться к человеческому страданию.

Вот, например, голодные грабят огород и курятник:

«Капусту в зубы арбузы

На капли крови порцыжи

На корки в жмени расскужи

По крустам по кустам расскросьте

По небу поденем хлебом

Дахи вздохи влаз в хутутух

Кух кух горлышко петух. Петушок на огонь без перышок» (с. 117):

«Kohl Melone in Zähne

Auf Tropfen Blut vortridirb

Auf Schale gequetscht zerzenbeiß

Durch Knarschen durch Büschen zerbenstobt

Am Himmel hoch wirropen Brot

Hechel keuchel schlupf ins Kukrikuch

Uch uch Kehl Hahn umdrehl. Hähnchen auf Feuer kein Federchen».

Вот — ассоциации старого человека, смертельно уставшего:

«Больно. Нары́ки выкипел вор труп уносит за хво́д за о́вод вёзги вёзжи летом ви́ро не верую до ро́бленных доро́б. Старик ушел за дичью за слони́ло затемне́ло и свернул закопал до дождя и смыло за ствол сквор горы под рукой. Одиноко над рекой» (с. 99—100):

«Schmerz. Hagesott gesotten Dieb und Leich getragen um Hospe um Wespe Winsel Zinkel Sommer hopp ich glaub nicht bis zu hackten Traßen. Der Alte ging um Wild um Deckling Dunkling und einschlug eingrub zum Regen und abwusch um Gewehr Geraum Gebirg zur Hand. Einsam überm Fluss».

Вот — щенок засыпает, он уже почти видит сон:

«А он и Соня близко в кладовке вдоволь ели горелые голени хрустели без остатка обматываясь сладко слюной по подбородку голубей по углам» (с. 179):

«Doch er und Sonja nahebei in der Speisekammer aßen sattsam brenzlige Haxen knusperten ratzekahl geschlungen süß der Speichel übers Kinn von Finken um die Winkel».

На границе между жизнью и смертью, между бодрствованием и сном формируется особая языковая аутентичность, питаемая обращенным в глубь себя ясновидением. Смотреть друг на друга; видя мир, постигать его — таков один из лейтмотивов этого текста. Персонажи романа спят с открытыми глазами (и видят — в сновидении — лучше, чем когда бодрствуют), видят с закрытыми глазами (это тоже разновидность ясновидения); они слепы (или их ослепили, как верблюдов) и потому вдвойне беззащитны перед насильничающим миром. Дядя в момент отчаянья говорит, что хочет ослепить себя осколком стекла; тогда как Сова, олицетворение деструктивных сил, только в темноте и видит, «боится света»: не может ни к чему присматриваться, не хочет присматриваться.

Неудавшийся визуальный контакт между людьми — это тема не только романа, но также многих картин и рисунков Павла Зальцмана. Зальцман, начинавший как ученик Павла Филонова, занимался рисованием и живописью всю жизнь и со временем разработал собственный впечатляющий изобразительный язык; его работы демонстрировались в Москве (персональная выставка в Третьяковской галерее, 2007), Алма-Ате, Санкт-Петербурге и Иерусалиме, а также в других городах. Его грандиозные архитектурные фантазии — эскизные изображения лабиринтов и зданий, иногда напоминающие «Carceri» Пиранези [7], — проникнуты ощущениями беззащитности, покинутости, «пустоты», подавленности. Поразительно, что на картинах и рисунках Зальцмана люди никогда не смотрят друг на друга: каждый, как кажется, направляет взгляд внутрь себя, а не вовне, и связи с другим человеком не возникает.

Зрение у Зальцмана — это вынужденный контакт с миром, ставшим для человека невыносимым; а веки — наглухо закрытые у спящих и мертвых — дают возможность избежать такого контакта. «Кровавые веки», упоминаемые в двух местах текста (с. 157, 169), ассоциируются с образами насилия или безысходной печали («плакать кровавыми слезами»).

Но, может быть, готовность присмотреться к чему-то, пристально что-то рассмотреть, вникнуть в устройство мира, полного ужасов, есть единственно возможный акт милосердия? В связи с такой мыслью, однако, снова встает вопрос: кто же в «Щенках» управляет взглядом читателя, кто «держит кинокамеру»? Кто выбирает эти перспективы (подчас столь стремительно меняющиеся); кому принадлежат очень редкие — иногда ироничные, иногда циничные, иногда суховатые — комментарии к тому, о чем рассказывается? Можно было бы подумать о некоем Демиурге, который с ненавистью и отвращением смотрит на созданный им самим мир. Но такому толкованию противоречит эмфатический способ письма, совершенно по-новому отражающий человека — вплоть до его кровеносных сосудов, и смертного хрипа, и сновидческого бормотания. Если людей вообще еще что-то может спасти, то, наверное, только сочувствующий им язык. Взглядом рассказчика, направленным на этот невыносимый мир, управляет глубокое, непосредственное, вещественно-языковое сочувствие к страдающим живым существам. Оно, это сочувствие, выкладывает перед нами свое свидетельство. И требует, чтобы мы к нему присмотрелись.

Вступительная заметка и перевод с немецкого Татьяны Баскаковой

[1] Первая русская публикация: Павел Зальцман. Щенки. Проза 1930—50-х годов. — М.: Водолей, 2012.

[2] Публикуется с дружеского разрешения издательства «Маттес & Зайтц», Берлин, 2016.

[3] Райнхард Лауэр (р. 1935) — литературовед-славист, в прошлом профессор Гёттингенского университета.

[4] Речь идет о ранних новеллах Готфрида Бенна (1886—1956), опубликованных в сборнике «Мозги» (1916). Персонаж этих новелл, от лица которого ведется повествование, — молодой военный врач Рённе — переживает кризис рационального мировосприятия.

[5] «Борьба Вадцека с паровой турбиной» (1918) — ранний роман Альфреда Дёблина (1878—1957). «Гинстер» (1928) — анонимный (в первом издании) автобиографический роман немецкого писателя, социолога массовой культуры, кинокритика Зигфрида Кракауэра (1889—1966).

[6] Владимир Тимофеевич Кириллов (1890—1937) — русский поэт; до 1921 г. (до введения НЭПа) был представителем так называемой пролетарской поэзии.

[7] «Carceri» («Тюрьмы»), или «Фантастические изображения тюрем», — серия гравюр итальянского художника Джованни Баттисты Пиранези (1720—1778), первое издание которой вышло в 1749 г.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоВиктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает

15 апреля 2021219 Академическая музыка

Академическая музыка Общество

ОбществоКак работает «Команда 29», которая занята юридическим отстаиванием права граждан на доступ к госархивам, а теперь и делами о государственной измене

14 апреля 2021279 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаИгорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»

12 апреля 2021267 Общество

Общество Современная музыка

Современная музыка«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы

12 апреля 2021134 Кино

Кино She is an expert

She is an expert Современная музыка

Современная музыкаСамобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми

9 апреля 20212676 Общество

ОбществоЛекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?

8 апреля 2021126