В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202443665 © Colta.ru

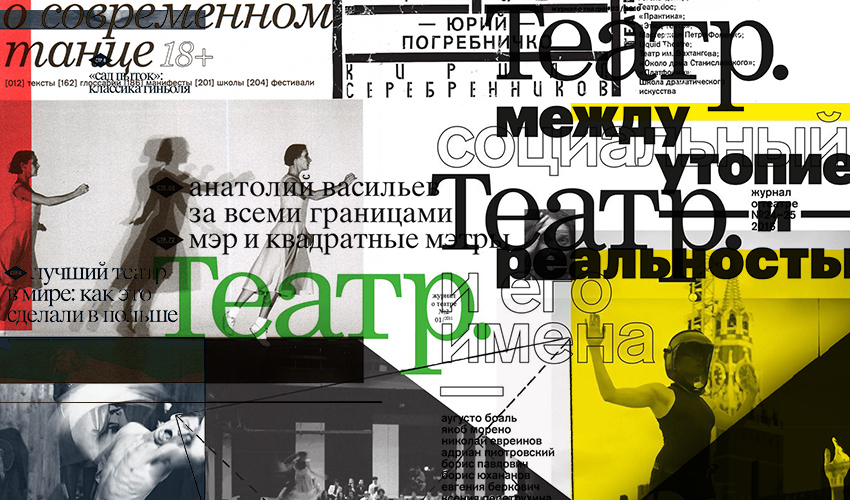

© Colta.ruCOLTA.RU продолжает интересоваться тем, как выживают интеллектуальные медиа в наше кризисное во всех смыслах время. В начале нового театрального сезона мы решили расспросить об этом Марину Давыдову — театроведа, театрального критика, арт-директора фестиваля NET, программного директора театрального фестиваля Wiener Festwochen — 2016, колумниста COLTA.RU и главного редактора журнала «Театр.».

— «Театр.» — одно из старейших советских изданий, выходит с середины 30-х годов. Но первый выпуск под вашим руководством в 2010-м вышел под номером 1. Это теперь, получается, уже другой журнал?

— Когда я возглавила журнал, он уже не выходил около двух лет. Обычно у издания есть коллектив, какие-то традиции, место, макет, что-то, что можно изменить или оставить как есть. Тут было, по сути, пустое пространство — участок земли, обнесенный колышками, и что на нем будет построено, зависело исключительно от меня и команды, которую я стала собирать. Но необходимость полной перезагрузки и без этого была для меня очевидна. Место журнала в театральном процессе я видела несколько иным, чем прежде.

— И никакого продолжения традиций?

— А каких именно традиций? Журнала 30—50-х годов? 70-х? 90-х? Это же совершенно разные журналы. То, что делалось в 90-е годы, мне, пожалуй, ближе всего. Продолжать традиции 30-х или 40-х годов как-то противно. 70-х неинтересно. Да и вообще, мне кажется, нет ничего ужаснее продолжения традиций. Даже если они действительно великие. Бессмысленно продолжать традиции Пины Бауш в Вуппертале — надо или создавать на месте этого театра что-то новое, или просто его закрывать. «Театр.», который возник в 2010 году, — это новый журнал со старым названием.

— Вы сказали, что по-новому видели место журнала в театральном процессе.

— Для меня было очевидно, что журнал не должен быть просто сборником рецензий и его задачей не является мониторинг театрального процесса. Это, особенно в нулевые годы, успешно делали непрофильные медиа. Я сама много лет писала рецензии в газете «Известия», причем крайне оперативно: вечером посмотрел, утром до трех часов дня написал. Ежедневные газеты в то время выделяли много места под культурные разделы, некоторые мои рецензии занимали чуть ли не две трети полосы, открывались сайты, которые мониторили происходящее. Мы завели на сайте журнала блог и публикуем там рецензии. Но соревноваться ежеквартальному журналу с собственным блогом или с Кольтой не имеет смысла. Не говоря о том, что сам жанр рецензии имел другое значение во времена, когда способов фиксации было мало. Описательная часть рецензий десятых или двадцатых годов ХХ века для театроведов до сих пор является главным источником информации о театре того времени. Умению описать спектакль так, чтобы читатель рецензии его увидел, нас учили на театроведческом факультете, и это очень правильно. Но теперь появилось видео, делаются онлайн-трансляции, и, хотя необходимость в описании по-прежнему есть, на первый план вышли другие задачи. Ежеквартальный журнал, по-моему, должен существовать не как площадка для рецензий, а как сборник проблемных материалов, где театральный процесс в целом рассматривается — с разных вышек или, наоборот, откуда-то снизу, неважно. Скажем, наш последний номер посвящен феномену социального театра, до этого был номер, посвященный документальной традиции в театре и искусстве. А в том, над которым мы сейчас работаем, мы исследуем, в какие пространства из регулярной сцены-коробки перемещается театр, как он существует на заводах, на улицах, на площадях, в музеях, в библиотеках, на озере. На самом деле нет такого места, в котором сейчас нельзя было бы найти театр. К примеру, мы описываем спектакль знаменитой датской группы SIGNA «Us Dogs» («Мы собаки») — действие происходит в жилом трехэтажном доме, где просто параллельная реальность выстраивается, другой тип взаимоотношений зрителя и творца — перформера или режиссера, назовем его так. Многие вещи и в жизни, и в искусстве начинают существовать после того, как они названы. Вот это называние каких-то вещей, процессов, трендов и кажется мне принципиальным в исследовании театра — да в любом исследовании, на самом деле. Многие вещи есть, но их в то же время нет — пока ты их не увидел, не навел правильно на них оптику, не поставил правильную линзу.

Провинциализацию, которая случилась с российской культурой после 20-х годов, мы до сих пор не можем до конца преодолеть, она до сих пор веригами висит на нас. Как подумаешь, что мы можем второй раз в это вступить, — становится страшно.

— Оптику, которая позволяет видеть новое?

— Которая позволяет увидеть за деревьями — лес! Скажем, феномен социального театра стал трендом относительно недавно. Это не значит, что прежде этого театра не было. Оглянитесь на пять лет назад — там что-то такое уже найдете. Но мне важно зафиксировать момент, когда количество перешло в качество. Или мы сделали номер про современный танец — не то чтобы читатели не знали о существовании современного танца до нас. Но мне было важно обозначить, насколько важен сейчас современный танец для всего театрального процесса. В принципе, это и есть форпост современного театра, это его экспериментальная площадка и лаборатория. Мы выпустили фактически энциклопедию contemporary dance — сделали глоссарий, персоналии, назвали центральные фигуры, хотя этот список надо постоянно обновлять. Это был один из самых трудоемких номеров, до сих пор им горжусь.

— Как вы определяете тему номера?

— Обычно я сама ее выбираю. Я много путешествую, и у меня есть какой-то общий, немножечко с высоты птичьего полета, взгляд на ситуацию. Это счастливая возможность — не все пишущие о театре люди ею обладают. Кинокритикам проще: даже если ты не поехал на какой-то важный фестиваль, ты все увидишь, просто чуть позже. С театром сложнее — во-первых, видеозаписи спектаклей почти никогда не появляются сразу. Во-вторых, многое просто невозможно адекватно воспринять в записи. Скажем, иммерсивный театр или site-specific theater: как ни снимай, тех ощущений, которые человек испытывает, находясь внутри этого путешествия, этой почти перформативной эстетики, не передашь. Такой театр и перевозить-то непросто. Регулярный спектакль сыграли, к примеру, на сцене «Шаубюне», а потом перевезли, чуть-чуть приспособили и сыграли на сцене Театра наций. А вот Марталер поставил спектакль «Защита от будущего» в клинике Отто Вагнера в Вене, где нацисты производили эксперименты над людьми с ментальными особенностями. Там сами стены играли роль — и эти стены уже не перевезешь.

— Вы каждый раз придумываете новую тему. А есть в журнале что-то постоянное? Рубрики? Сюжеты?

— Поначалу я придумала важный, как мне казалось, рубрикатор, три раздела: on stage, off stage и beyond the stage — на сцене, за сценой и за пределами сцены (по-английски это как-то более выразительно звучит). Я думала, в первом разделе будет идти речь о театральных явлениях, во втором мы постараемся заниматься социологией театра, а в третьем — такой культурологией, когда описывается феномен театральности в других сферах — в кино, в архитектуре, в жизни как таковой. Иногда мы пользуемся этим рубрикатором. А иногда я чувствую, что собранные материалы сложно уместить в эту жесткую схему. Тогда я придумываю другой рубрикатор — или не придумываю вовсе. У нас очень подвижная структура. Мы каждый новый номер делаем как новый спектакль или новую книгу. Мне кажется очень глупым создавать рамки и потом героически к ним подыскивать материалы… Ну нет — и нет, зачем придумывать? Я делаю театральные фестивали, там меня всегда изумляет вопрос «А какой будет тема вашего следующего фестиваля в следующем году?» Тему нельзя искусственно придумать. Она сама тебя находит. Не надо искусственно создавать структуру и под нее подгонять живую, меняющуюся, благоуханную или, допустим, смердящую реальность. Надо увидеть, разглядеть эту структуру внутри самой меняющейся реальности.

— Мы сейчас наблюдаем ренессанс театра. Чем сегодняшняя ситуация в нашем театре отличается от той, что была во времена его прошлого расцвета?

— Нынешний расцвет театра происходит в условиях абсолютно открытых границ. Тот расцвет, который мы наблюдали все советское время, был расцветом в условиях изоляционизма, когда по-настоящему ты не имел никакого сопоставительного пространства. И это был — иногда прекрасный, иногда не очень — заповедник, в котором произрастали диковинные цветы. Открытие границ все изменило. Началось болезненное вхождение в международный контекст. Это было весьма травматично и породило новую волну изоляционизма. Закрыть границы было уже невозможно, тамошние спектакли стали сюда приезжать, произошла мощнейшая фестивализация театральной жизни России, и это вызывало у многих людей, причастных к театру, жуткое раздражение. Когда твое конкурентное пространство так меняется, тебе как-то хочется его сузить. Многие уважаемые люди отказывались это принимать — «на фиг нам нужно это все».

— Боязнь конкуренции или все-таки просто консерватизм?

— Ну, это одно и то же, на самом деле. Но постепенно появилась и масса людей с таким, я бы сказала, космополитическим мышлением. Я совершенно не представляю себе в принципе существования современного театра в национальных границах. Всякая попытка существования в этих национальных границах в любой стране — Польше, Венгрии, Италии, Франции — тупиковый путь. Мы видим, что вершин в театральном деле сейчас достигают именно те, кого можно назвать гражданами мира. Я не могла бы назвать Саймона Макберни английским режиссером — это просто выдающийся режиссер, вот и все. Да, формально у него британское гражданство, но является ли он представителем британского театра и носителем традиций британского театра? Традиции британского театра — как раз самое скучное из того, что там есть. И типичный представитель французской театральной традиции — тоже жуткая скука. А самое интересное — то, что возникает над этим. Современный театральный мир — это мир без границ.

— То есть вы нынешний расцвет российского театра объясняете открытием границ? А то существует популярная точка зрения, что этому застой очень способствует.

— Упаси Бог, время застоя способствует только застою. Это совершенно идиотская точка зрения, я считаю ее опасной и вредной. Самые высокие достижения нашего искусства и театра в частности — это двадцатые годы. Это никакой не застой, это время бурления, в том числе и в политической жизни — там уже возникли какие-то ограничения, но тем не менее это было относительно свободное время. Чем больше закручивали гайки, тем ужаснее и скучнее становился театр. К концу 40-х — началу 50-х у нас вообще ничего не осталось, практически выжженная пустыня. Уже не было ни Мейерхольда, ни Фореггера, ни Михоэлса, ни Таирова — кто-то убит, кто-то эмигрировал, кто-то сошел с ума. Остался только заплесневевший Московский Художественный театр, который превратился в свою противоположность. Мы сейчас тоже вступаем в эпоху закручивания гаек, но потенциал, накопленный в предшествующие времена, невозможно сразу взять и убить. В двадцатые годы было накоплено столько всего, что пришлось потом все это до конца 40-х планомерно уничтожать. Ту провинциализацию, которая случилась с российской культурой после 20-х годов, мы до сих пор не можем до конца преодолеть, она до сих пор веригами висит на нас. Как подумаешь, что мы можем второй раз в это вступить, — становится страшно. Есть надежда, что сейчас это сделать несколько сложнее — все-таки появилось много способов коммуникации. Невозможно совсем уж закрыть информационное поле, все равно что-то будет просачиваться. В этом смысле современный мир менее опасен: появление абсолютно замкнутых тоталитарных систем менее возможно. Что не значит, что этой опасности не существует. Но еще раз повторю: несвобода не порождает свободу, она порождает только зашоренное мышление.

Это раньше можно было говорить: тут мы поем, тут танцуем, здесь у нас комедия, здесь трагедия, тут психологический театр, тут, не знаю, символистский. А сейчас все перемешалось.

— А как быть с расцветом нашего театра в 70-е годы?

— Я не могу не признавать талантов Эфроса, Любимова и Товстоногова, это золотой фонд нашего театра. Но я часто думаю, как много людей при этом не смогло себя тогда реализовать. Я сейчас читаю большой текст про Бориса Понизовского, который как бы есть — и которого нет. Чем он мог бы стать для русского театра в иных предлагаемых обстоятельствах — Бог весть. А что поставил бы тот же Эфрос, живи он в иной стране? Это писатель может положить книгу в стол. В театре в стол класть нечего — надо состояться здесь и сейчас. Сколько талантов было у нас загублено — не знает никто. Настоящая история нашего театра не написана и не будет написана — как ты зафиксируешь все эти нереализованные возможности?

— Театр изменился. А театральная критика, по-вашему, изменилась?

— Задача журнала «Театр.» как раз и состояла в том, чтобы ее изменить, потому что театр менялся гораздо быстрее. И дело даже не в самой театральной критике — а в попытке осмысления театрального процесса с разных сторон. Мне казалось очень важным, чтобы в журнале печатались не только театроведы, но и искусствоведы, социологи, киноведы, филологи, историки, философы. Это была абсолютно сознательная политика — разомкнуть границы театрального, потому что театр на тот момент даже в большей степени, чем другие искусства, существовал в каком-то своем гетто. В какой-то момент интеллигентные люди перестали в него ходить — в него ходили публика, театроведы и театральные критики. А, скажем, поэты, художники считали этот вид искусства каким-то нафталинным, отстойным, выражаясь современным языком. Какой-то формой entertainment'а. Мне было важно, с одной стороны, с помощью фестиваля NET привлечь в театр такую публику — а с другой стороны, привлечь в наш журнал людей, которые рефлексируют по поводу других сфер жизни. На наших глазах исчезают границы между разными видами искусства — между современным театром и современным танцем она уже давно исчезла; я уже не говорю о размывании жанровых границ внутри самого театра! И я с интересом наблюдаю, как люди, сталкиваясь с этой меняющейся реальностью, решают: надо разбить все на подвиды. Вот по поводу «Золотой маски» разные умники говорят: а давайте еще придумаем вот такую номинацию, а вот еще такую, а то появился новый феномен, надо выделить его в отдельную директорию. Но принцип дифференциации в данном случае тупиковый, правильный путь — интеграция. Это раньше можно было говорить: тут мы поем, тут танцуем, здесь у нас комедия, здесь трагедия, тут психологический театр, тут, не знаю, символистский. А сейчас все перемешалось. Новые термины появляются, но через какое-то время понимаешь, что описываемое явление, его границы начинают у тебя на глазах расширяться, размываться, и это тоже надо фиксировать. Это бесконечный процесс. Ты что-то зафиксировал, а через полгода все это снова нуждается в пересмотре. Не надо этого бояться. Как в науке: если мы выяснили, что теория Ньютона описывает только часть реальности, это не значит, что она была неверна. В искусствоведении происходит то же, что и в науке, — бесконечный процесс умножения знаний и переописания реальности.

— Вы сами какие-то издания о театре читаете, следите за ними?

— Спорадически. За ПТЖ (Петербургским театральным журналом), например. Потом, это такие пересекающиеся круги, авторы ПТЖ — это иногда наши авторы, наши авторы — это авторы ПТЖ, огромное количество пересечений. И мы все равно делаем какое-то одно дело. Хотя они делают это несколько иначе. Читаю франкоязычный La revue de théâtre : Alternatives théâtrales, немецкий Theater heute, американские издания Йельского университета. Но у нас несколько разные подходы к деланию журналов, поэтому не могу сказать, что я на что-то специально ориентируюсь. Пожалуй, нет. Журнал — такая штука, она все-таки очень запрограммирована на конкретную страну, конкретного читателя.

— Чем театральный критик отличается от театроведа?

— В западной традиции есть довольно жесткий водораздел между театроведением и театральной журналистикой. Ученые, занимающиеся театром, существуют, как правило, при университетах, рядом с филологами и лингвистами. У нас это несколько иначе. Это вообще, мне кажется, преимущество нашего образования — научное знание о театре существует в недрах театральных вузов, то есть внутри самого театрального процесса в известном смысле. Поэтому жесткого водораздела между театральным критиком и театроведом нет. Вот я закончила ГИТИС, потом аспирантуру Института искусствознания, защитила диссертацию и немало лет работала в качестве сотрудника научно-исследовательского института, читала лекции, а потом стала писать тексты в ежедневные газеты на регулярной основе. Я театральный критик или театровед?

— Вы говорили о думающих людях, которые перестали ходить в театр. Театр в этом смысле — сильнодействующая вещь: один неудачный опыт может отпугнуть надолго. Что бы вы таким зрителям советовали посмотреть, чтобы справиться с театрофобией?

— Ну, есть безусловные, как мне кажется, шедевры вроде того же «The Encounter» Саймона Макберни, который со стопроцентной вероятностью произведет на вас впечатление. Или спектакль Марталера «Защита от будущего», спектакль Мнушкиной «Les ephémères»... Но да, общение с современным театром предполагает некую отдачу. Предполагается, что ты должен затратить какие-то душевные, интеллектуальные и прочие усилия, чтобы вступить в контакт с этой реальностью. И важна твоя готовность к этому. Это не всегда то удовольствие, которое можно было получить на спектакле Джорджо Стрелера «Арлекин, слуга двух господ» или товстоноговской «Истории лошади». Это абсолютно другой тип театра. Все эти спектакли делаются зрителями в той же степени, что и самими артистами. Я видела спектакль Кристиана Люпы «Персона Мэрилин Монро» дважды: в одном случае это было что-то потрясающее, а вот во втором — практически провал. Это великий спектакль, но он создается усилиями публики не в меньшей степени, чем режиссером и артистами. Эти зоны молчания, эта суггестия возникают или не возникают в зависимости от твоего участия. А вообще «дайте-ка нам побольше шедевров» — это не лозунг нынешнего дня. Так в принципе нельзя мыслить о современном театре. Он все меньше и меньше состоит из шедевров. У меня была такая статья, она называлась «Плохо сделанный спектакль», где я рассказывала про спектакли Авиньонского фестиваля. Я на некоторых из них страдала, мучилась, думала, что их надо подредактировать, а потом выходила — и они меня не отпускали день, второй, третий, они засели занозой в моем мозгу, это было сильное впечатление. Но сказать про них человеку: «Ой, иди, ты там такое удовольствие получишь!» — я не могу.

Вот в журнале мы пытаемся понять этот новый тип отношений, новый договор между зрителем и современным искусством. Это наша главная задача. Выбрать новую оптику для себя и попытаться помочь ее настроить зрителю.

Надо найти какого-нибудь театрального критика вроде Григория Заславского, который заведет шарманку про «эффективность театральных изданий». Попробует стравить главных редакторов разных журналов. Руками коллег постарается все уничтожить.

— А наша публика готова к такому театру?

— А к такому до конца никакая публика не готова. Смысл в том, что публика всегда должна быть не готова. Как только публика станет готова, нужно будет опять делать что-то, к чему она будет не готова. Но вообще раньше разрыв между пониманием театра у западной публики и у нашей был огромным, эта пропасть мне представлялась непреодолимой. Сейчас, мне кажется, эта пропасть уменьшается, у нас появился зритель, способный воспринимать современное и сложное искусство.

— Это, надо полагать, и есть целевая аудитория вашего журнала? Кто ваш читатель?

— Человек, который интересуется театром и не боится думать. Зашоренные люди, заранее знающие, как надо, не читают наш журнал — или читают, чтобы получить новую дозу раздражения. Вообще, мне кажется, главное качество, которым должен обладать современный человек, — открытость миру.

— Это журнал СТД, профессионального союза. Вам ведь важно, чтобы его читали театральные деятели?

— Журнал «Театр.» делается не для театральных деятелей, он делается для читателей. Вы знаете, как почти любой артист читает почти любую рецензию? Он читает три строчки, где про него написано, — и все, дальше ему уже неинтересно. А такой читатель неинтересен мне. Мой читатель — тот, кто любит читать, а не тот, кто играет на сцене или режиссирует. Если человек играет на сцене и любит читать — он мой читатель. Но не потому, что играет, а потому, что любит читать. А вообще — чем больше среди театральных деятелей будет читателей, тем прекраснее будет театр.

— Как распространяется журнал?

— Я никогда не хожу с журналом под мышкой и никому его не вручаю. У меня принципиальная позиция: журнал должен продаваться. И он продается — в Москве и в Петербурге. В больших книжных магазинах — «Москве», «Библио-Глобусе» и так далее. У журнала есть подписка, мне часто поступают запросы из Казахстана, из Литвы, из Белоруссии, и мы с СТД придумываем, как отправить туда журнал. Но мы никому ничего не навязываем. Кто хочет — пришлет запрос, достанет, купит и прочитает.

— В прошлом году Министерство культуры РФ инициировало общественные слушания в СТД «об эффективности театральных изданий», где критиковали журнал «Театр.».

— Что думает про нас нынешний Минкульт, и так понятно. У нас множество грехов — и номер про украинский театр, и номер с хэштегом #sex&gender, а на номере о документальном театре были написаны страшные, с точки зрения чиновников, слова — «Театр.doc». Мы какие-то не те события освещаем, много места западному театру уделяем. Но у нас же не могут прийти и сказать: ты себе позволил то-то и то-то, мы тебя по цензурным причинам закрываем — у нас нет цензуры официально. За финансовые прегрешения нас не закроешь — у журнала «Театр.» даже нет юридического лица, мы полностью и целиком принадлежим Союзу театральных деятелей. Ухватиться буквально не за что! Что же делать? Надо найти какого-нибудь театрального критика вроде Григория Заславского, который заведет шарманку про «эффективность театральных изданий». Попробует стравить главных редакторов разных журналов. Руками коллег постарается все уничтожить. С «Золотой маской» было то же самое, та же примерно схема — это старые рецепты. Почитайте стенограммы советского времени. Но план не удался. Наши коллеги за редким исключением оказались порядочными людьми. Руководство СТД — и в первую очередь Александр Калягин — тоже не захотело играть во все эти игры. В общем, почти все повели себя благородно.

— Прошли слушания, и дальше ничего?

— Ну, дальше много чего было. Всего не опишешь. В какой-то момент издательскую деятельность Союза театральных деятелей, например, признали неуставной. Много десятилетий она была уставной, а тут стала неуставной. Сейчас, по счастью, это все пересмотрели. Но в какой-то момент стало ясно, что мы сейчас закроемся — не на что будет издавать журнал. И тут нам помогли (я бы сказала — нас спасли) Ирина Прохорова и возглавляемый ею Фонд Михаила Прохорова. Она нашла для нас деньги — я вот сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать Ирине Дмитриевне огромное спасибо. Потому что судьба журнала буквально висела на волоске.

— Если считать началом журнала «Театр.» 1937 год (его первый номер выложен у вас на сайте), то в будущем году у вас юбилей. Как будете отмечать?

— Да никак! Никакой связи с 1937 годом я ни в каком смысле не чувствую. И вообще — жанр юбилея мне осточертел. Как только начинается: нам 100 лет, нам 120 лет, нам 200 лет, дайте нам денег, чтобы отметить юбилей, — пиши пропало. Не надо ничего отмечать. Надо просто жить дальше и работать.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202443665 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202441522 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202443895 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202449071 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202449477 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202451739 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202452660 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202458318 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202457587 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202448238 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials