Театр

ТеатрНаука убеждать

© 2020, Marinesca

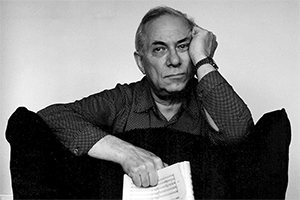

© 2020, MarinescaПахом — это человек-парадокс. Вроде бы он один такой на всю Россию — альтернативный шоумен, противостоящий искусством абсурда шизе нашей реальности, — и в то же время их точно несколько, а сколько именно — непонятно. Но очевидно, что Пахом, вокруг которого сплотилась армия фанатов после участия в телешоу «Битва экстрасенсов», Пахом из культовых треш-фильмов 90-х «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки» и Пахом — автор оригинального музыкального жанра, который он называет «пахомовской фрикатроникой», — это разные люди. А есть еще Пахом-художник, который вышел из московского арт-андеграунда середины 1980-х, но он — герой для другого раздела этого сайта. В связи с появлением нового альбома Пахома «Эskimos», записанного с другим художником Женей Куковеровым, Денис Бояринов поговорил с Сергеем Игоревичем Пахомовым о его жизни в искусстве, его философии, коллаборациях с Крисом Катлером и Maroon 5, преемственности с Мамоновым и о всякой бормотухе.

— Правда ли, что ты учился играть на скрипке, как всякий хороший советский ребенок, но был вынужден прекратить обучение, когда твоя мама случайно сломала инструмент?

— Да, зимой, зимой это было. Была такая скрипка — четвертушечка, кварточка. Мама поскользнулась и на скрипку упала. На этом моя скрипичная техника закончилась. Но меня очаровывали эти занятия: постановка пальцев, постановка смычка, запах канифоли. Я вообще всю жизнь занимаюсь понтами. Для меня важнее не исполнить произведение, а красиво сесть перед белым роялем. Правильно положить руки на инструмент, взять аккорды изящно, откинуть голову, вспотеть. У Фриппа была фриппертроника, а вот это — пахомовская фрикатроника.

Музыка — это невидимая субстанция, я считаю, и, чтобы делать музыку, достаточно издавать звуки. Когда меня спрашивают: «Чем ты по жизни занимаешься?» — я отвечаю: «Я издаю звуки». Это вполне человечно и очень близко всем, это демократичная форма, с другой стороны — это заявление авантюриста, потому что музыка — это, конечно, авантюра.

У Фриппа была фриппертроника, а вот это — пахомовская фрикатроника.

Все мое творчество — это беспринципная полигамия. Во всех начинаниях, в том числе и музыкальных. У меня нет преград никаких. Нет и служения какому-то определенному музыкальному направлению или религии. Или даже привязанностей. В этом мое свойство: беспринципность, возведенная в прием.

Пахом + Женя Куковеров — «Убийство налегке»

— Помнишь первый концерт, который на тебя произвел огромное впечатление как на зрителя?

— Как музыкант я складывался из детских впечатлений. Первая их составляющая — это классическая музыка, потому что мама меня постоянно водила в Большой театр и в филармонии разные: академическое, красивое, сложное музицирование, золото нибелунгов и т.д. А вторая — помню, когда мне было лет 18, я тусовался на Малой Грузинской в сообществе художников-нелегалов, и туда пришел Сережа Летов с самодельными саксофонами и в простыне. Он стал очень громко играть — дудеть, издавать какие-то протяжные звуки, и меня это очень удивило. Я был в компании Андрея Сучилина из «До мажора» и спросил его: «А разве так можно делать? А он вообще может гармонию сыграть?» Сучилин меня успокоил: мол, может-может, Пахомыч, не волнуйся.

А еще я был на какой-то выставке, и там играли какие-то электронщики — я уж не помню кто, но не Алексей Борисов — и с помощью электрических коробочек что-то издавали. Вот это произвело впечатление.

Концерт «Дзю Ом» на Арбате© 1986, Игорь Стомахин

Концерт «Дзю Ом» на Арбате© 1986, Игорь Стомахин— Может, это был Михаил Чекалин? Вообще какую музыку слушали московские андеграундные художники в это время?

— Все зависело от кругов — художники же были разные. Например, я общался с художниками направления хиппи. Они слушали сопливый арт-рок, Emerson, Lake & Palmer, всякий милый нафталин — ну и соответствующие российские составляющие: «Аквариум» и все такое нежное. В других кругах — в аналитическо-концептуальных, у Монастырского — слушали совсем другую музыку: классическую, минимализм. А я был свингер и серфер между этими идеологиями. Как яркого героя, меня хиппи тянули к себе, а концептуалисты — к себе. А я на цыпочках перебегал с кочки на кочку.

А до этого я работал художником в пионерском лагере, и там был прекраснейший аккордеонист Сашенька — маленький странный человек, сексуально озабоченный. Он ввел меня в мир музыкального импрессионизма. Мы с ним целыми днями слушали музыку и ее разбирали — Дебюсси, Перселл и т.д. Это был год 1983-й.

Потом я сделал фреску приятелю, который впоследствии стал бандитом и которого застрелили, и купил себе на гонорар проигрыватель. Стал ходить в магазины пластинок — провел там миллиарды часов. Приходишь в «Мелодию» на Калинина или на Ленинский — и часа три стоишь и смотришь на эти пластинки. Что-то покупаешь. По четыре рубля были иностранные хорошие — польские, чешские. Ну это были сакральные, храмовые вещи.

Я был свингер и серфер между этими идеологиями.

— Эти пластинки сохранились в твоей коллекции?

— Частично сохранились. Потом я увлекся перкуссией — африканской традицией, латиноамериканской. Стал коллекционировать ударные инструменты и перкуссию. Бедности у меня особой не было — я продавал свои работы и скупал разные конги, бонго, джембе. На перкуссии тогда играли очень плохо — я общался со всеми перкуссионистами, но никто не мог нормально играть, не чувствовали ритмической графики. У нас была своя секта перкуссионистов-барабанщиков. У меня был приятель Миша Шпринтс, который у себя на балконе мастерил ударные инструменты. Так я увлекся кубинской музыкой (благо эти пластинки продавались): Irakere, Артуро Сандоваль. Слушал музыку — разбирал партии баса и ударных.

Когда мне инструментальная музыка наскучила, я решил, что мне с моей плутовской натурой лучше всего просто говорить, орать, скриминг и так далее. Не надо таскать ни тубу, ни ударные, ни скрипочку, потому что можно упасть на нее, а пришел — наорал и ушел. Так я и пришел к чистоте жанра.

© 1986, Игорь Стомахин

© 1986, Игорь Стомахин— Расскажи о своей первой группе.

— Моя первая группа появилась году в 1985-м — «Дзю Ом». Тогда я слушал всякий академический авангард — додекафонию, шенбергщину, атональность. Как раз перестройка начиналась, и я вдруг понял, что круто издавать эти странные звуки с не умеющими, но желающими играть людьми. Так и получится самый интересный, сложный, продвинутый авангард. Я собрал группу — к ее участникам у меня было единственное требование: все должны быть психами. Официальными, чтобы была справка. В группе был широкий диапазон болезней — в основном шизофреники и психопаты, но играл с нами и прекраснейший человек с синдромом Дауна. Играл на угольничке — ударял три раза по инструменту за двухчасовой концерт, а потом еще два часа спрашивал, хорошо ли он сыграл. Я ему отвечал: «Великолепно».

— Единственный трек «Дзю Ом», который я слышал, — он выходил на пластинке «Без дыхания» — это очень аккуратная, благозвучная музыка, в которой нет ни атональности, ни шизофрении.

— Да-да-да, в этом тоже проявилась моя беспринципность. Это мы с Юрой Ивановым, гитаристом из первого состава «Скоморохов», записывали. Он, мой давний приятель, был старше всех нас — позвал нас в студию в каком-то театре, и мы записали. Но это был, скорее, трек Юры Иванова, а то, что «Дзю Ом» играли сами по себе, можно в YouTube посмотреть — там висит несколько странных проявлений.

Наша нотная система состояла из трех знаков: волна — это нечто долгозвучащее, точка — отрывистое и еще что-то третье — среднее между волной и точкой. Еще у нас был прием «до последнего зрителя» — я призывал группу выходить на сцену и с нее не сходить, пока не уйдет последний зритель. Играть надо было максимально красиво и максимально уродливо. У нас была брасс-секция — два геликона, саксофон, тромбон, а я играл на ударных и перкуссии и одновременно дирижировал. Просил переключаться с точки на волну. Группа «Дзю Ом» нужна была для анархического врывания в пространство: «А вот и мы — здрасьте. Звать нас никто, но мы вас будем грызть до скрежета зубовного». Это хороший очень прием. Я всей молодежи обосранной и бедной советую: ребята, работайте со своими амбициями, но только талантливо.

Когда меня спрашивают: «Чем ты по жизни занимаешься?» — я отвечаю: «Я издаю звуки».

Например, мы врывались на фестиваль «Альтернатива», который покойная Таня Диденко делала. Там в зале кто-то блям-блям-блям-блям-блям-блям играет Фелдмана, а мы в коридоре дудим-пердим, издаем додекафонические звуки, играем свои точки, и волны, и что-то третье. Нас оттуда выгоняли — были драки, все это сопровождалось радостной динамикой. Но после одного из таких выступлений мне Таня Диденко сказала, что это был один из лучших концертов в ее жизни.

Так мы в своем псевдоавангардном академизме достигли каких-то высот, нас стали звать на фестивали. Вдруг появилась баронесса из Сирии и говорит: давайте вы будете у нас выступать в каких-то холлах. До Сирии мы не доехали, но доехали до какого-то фестиваля в Берлине. Я просил своих друзей изготавливать самодельные инструменты — у нас были гигантские трембиты и ударные установки из фанеры, мощные вещи. Вот такой был авангард.

В мастерской© 2020, Marinesca

В мастерской© 2020, Marinesca— По описанию чем-то напоминает «Поп-механику» Сергея Курехина — он, кстати, тоже работал с психами. Тебе доводилось с ним пересекаться?

— Да, мы с ним познакомились очень нежно — в галере покойного Натана Федоровского в Западном Берлине. Он приехал на Hansa Records писать какой-то саундтрек, и мы оказались соседями по Груневальду. Они жили на Кёнигсаллее, а я жил на Хёманштрассе — у меня была резиденция там, в доме основателя Музея Берлинской стены Райнера Хильдебрандта. Мы с Курехиным провели, не разлучаясь, двое суток. Я ему показывал свой Берлин, он мне — свой. Обсуждали пластинки. Потом мы с ним пересекались несколько раз в России на каких-то концертах. Сережа открытый был человек и очень талантливый. Постоянно фантазировал и что-то напевал.

— Он тебя звал в «Поп-механику»?

— Мы с ним это не обсуждали. Потому что в это время я в основном жил в европах. Когда я показал ему в Берлине свою коллекцию пластинок — у меня в ней были одновременно Tuxedomoon и Вангелис, например, — его, с одной стороны, это удивило: ведь Tuxedomoon — это продвинуто, а Вангелис — сопли. С другой стороны, и сам Сергей постепенно пришел к тому, что музыкальное пространство едино. Там нет разделения на «слащаво» и «элитно». Это все единый мир, одна вселенная.

— А вот и мы — здрасьте. Звать нас никто, но мы вас будем грызть до скрежета зубовного.

— Сольный проект «Пахом» появился в 2008-м. Почему ты решил снова заняться музыкальными практиками?

— Я работал где-то с 1996 года в глянцевых пространствах, и мне всегда это надо было чем-то уравновесить. Сначала мы со Светой (Басковой. — Ред.) снимали «Зеленого слоника». Днем я на каких-то конференциях, заграничные командировки, выступления на английском языке. А вечером «Зеленого слоника» снимаю. Так у меня равновесие восстанавливалось.

Когда я засиделся в глянце, мы встретились с Вивисектором, и на наших первых концертах у меня сублимация накопилась: очень злобные, матерные, извращенные, с хорошим драйвом, с каким-то неистовством были выступления. Это заинтересовало Артемия Троицкого — он увидел в нас какую-то преемственность с московской аррогантной сценой. Он стал нас курировать и подогревать: выпустил нашу первую пластинку с Вивисектором — «Бонча». В ней видна моя многообразная натура — она полистилистическая. Там и ритм-энд-блюз, и то, и се.

— Мне казалось, что это от Вивисектора шло — он любит тяжелый блюз.

— Да, и мрачный серф. Вообще мне всегда на коллабораторов везло — все радость приносят. С Вивисектором — прекрасное содружество и сотворчество. Очень плодотворное.

Так же и с Женей Куковеровым сейчас — мы находимся с ним в одном радостном творческом порыве. А сотворчество — вещь тяжелая. Все союзы творческие распадаются рано или поздно — амбиции, нарушается баланс. Поэтому свингерская деятельность более живуча, но и здесь свои задачи — нужно чувствовать баланс, как общаться, как дать волю своему помощнику и самому в нужный момент стать помощником. Это искусство жизненной оркестровки.

— Говоря о коллаборациях: я прочитал в Википедии, что ты выступал на одной сцене с группой Maroon 5. Вот эта коллаборация у меня в голове не умещается.

— Мне тогда понравилась матрица «Борис Гребенщиков и Eurythmics», захотелось войти в эту воду. Это была разовая акция — полуслучайная. Если мне память не изменяет, в Париже был небольшой совместный концерт. Ну а почему нет? Чем они плохи?

Музыкальное пространство едино. Там нет разделения на «слащаво» и «элитно».

— Да они ничем не плохи, вы вроде бы из разных миров. Они-то не сумасшедшие.

— А для меня нет никаких разных миров, я же говорю, что все едино. Вот сейчас в Берлине меня позвал приятель из компании Netflix, и я сыграл эпизодическую роль в одном из их сериалов. Какого-то маньяка русского. Ну и что, что маньяка, зато у них все организовано хорошо, гримвагены отличные, кормежка, улицу за неделю освобождают от автотранспорта.

Вообще я бы про Maroon 5 не упоминал — это немножко получается как «Ленина видел». Вот я с Крисом Катлером коллаборировал — это мне интереснее.

— Расскажи про Криса Катлера.

— Крис — закрытый человек, знающий себе цену, и, честно говоря, я не сказал бы, что он приятен в общении. Он приезжал в Москву и приходил на пару концертов моих. Катлер — музыкант, а мне-то важнее антимузыка, а Крис Катлер до этого еще не созрел — он все-таки красотой занимается. Но интересный — все его пластинки у меня есть. Мне показалось, что в нем очень много английской надменности (или же это была защитная реакция). Я продемонстрировал ему свою фрикатронику — и смотрю, его голова и маленькое личико сморщиваются: ему стало прямо реально плохо. Это, конечно, была одна из моих побед — победа над Крисом Катлером.

Концерт в клубе «16 тонн»© 2016, Денис Спиридонов

Концерт в клубе «16 тонн»© 2016, Денис Спиридонов— Кстати, о преемственности. Твой образ юродивого Пахома вызывает сравнение с Петром Мамоновым. Ты согласен с тем, что Пахом — в некотором роде преемник Мамонова? Ты вообще любишь Мамонова?

— Я не только люблю Мамонова: мы пересекались с Петром Николаевичем в той или иной степени. Например, в фильме «Шапито-шоу». А на нашей первой пластинке с Вивисектором играл Алексей Бортничук, младший брат Мамонова. Я, на самом деле, за преемственность. Так как я изучал историю искусства, я знаю, что все перетекает и спиралевидно закручивается. Все есть продолжение других начал. Ну как я могу не любить Мамонова, если Мамонов любит Капитана Бифхарта, которого я тоже люблю? А Вивисектор играет в Нью-Йорке с Гари Лукасом. Все переплетено.

Я просто советовал бы молодым людям избегать комплексов и чинопочитания. Надо искать не авторитетов, а соавторов — а они могут быть и из XVI века, и из XXVIII, и современниками. Когда ты находишься на волне соавторства — тогда интересно.

В «Эскимосе» ненависть к человечеству более эстетизирована.

— Пахом, который записал «Эскимоса», — это тот же Пахом, который писался с Вивисектором, или какой-то другой?

— Это, конечно, другой Пахом. У нас даже разные практики. Вот как мы работаем с Вивисектором: я сначала делаю вокализы, записываю их в студии, потом отсылаю километры записей Мише, и он начинает с ними работать.

А с Джоником (Женей Куковеровым. — Ред.) мы как работали: я написал тексты, отправил их ему, Джоник пропустил их через себя, написал несколько мелодий и отыграл их — я потом на эти мелодии напел все у себя в туалете на Zoom. После этого Джоник все это получил и причесал. Потом мы вместе все это причесали; так и получилась эта пластинка.

А если о духовном: наша работа с Вивисектором — анархическая, злая, а с Джоником — она поспокойнее, с мудрыми интонациями, в ней ненависть к человечеству более эстетизирована. Мне захотелось побубнить что-то под хорошую музычку, как у Сержа Генсбура. Бубнишь что-то, бубнишь себе — а музычка все это объединяет талантливо. Мы с Женей заранее решили, что будем делать песенную пластинку — мы их между собой называли «хиты». Хотя, естественно, они разломанные.

— Вы сделали как будто бы поп-песни, которые могли бы оказаться в мейнстримовых плей-листах. Но вот в каких плей-листах вы их видите? Вы ориентировались на какие-нибудь тренды современной поп-музыки?

— Я не ориентируюсь на тренды, я их создаю. Я вообще ни с кем не соревнуюсь, если начинается какое-то соревнование, я сразу ухожу — мне становится неинтересно, у меня «матка опускается», как говорилось в 90-е.

Мы с Женей Куковеровым — художники. Для нас звуки — это червячки живые, для нас композиции музыкальные — это образы. У нас свои техники. А в электронной музыке сейчас много художников, которые работают со звуками, — ну, это та же самая палитра, там много близкого. А мы работаем не только со звуками, но и со смыслами и образами. Но вообще сейчас, в безумном винегрете современности, все искусства едины. В этом и есть главный тренд нашей пластинки — мы объединяем потоки.

Нужно держаться корней, а корни я изобрел сам.

— Я как раз и думал об этом, когда слушал ваш альбом. Еще в 2008-м, когда вышел первый альбом Пахома, такую музыку назвали бы андеграундной. Но сейчас это не андеграунд. И по звуку, и по эстетике, да и по форме бытования — сейчас вся музыка доступна в интернете. Что сейчас отделяет Пахома от группы Maroon 5 или певицы Charlie XCX? Да ничего.

— Да — или от Дэвида Гилмора, который с птичкой играет на гитаре у себя на кухне, или от Роберта Фриппа, который танцует танец маленьких лебедей, естественно, ничего не отделяет. Сейчас такое время бессоревновательное — в смысле, «любер» ты или «пункер»: такого сейчас нет. Это уже милая, анекдотичная история, хотя люди раньше рисковали жизнью ради этих своих племенных различий. А сейчас у людей — чистая радость искусства. И поэтому я, как человек беспринципный, очень современен.

— Мне титульная песня «Эскимос» напомнила песню Дэвида Боуи «China Girl». У тебя в припеве — «О мой любезный эскимоса», у Боуи — «My little china girl».

— Конечно, по форме все там близко. А текст этой песни я написал, когда мне было 13 лет: «Граф Калиостро (неразборчиво) купил у эскимоса». Он как раз времен Дэвида Боуи (смеется). Я к нему лишь дописал припев. Мы с Женей сразу решили, что альбом «Эскимос» — это культура о культуре, поэтому можно массу сравнений и параллелей найти.

С Германом Виноградовым© 2020, Marinesca

С Германом Виноградовым© 2020, Marinesca— Ты хранишь свои детские блокноты?

— Этот текст я запомнил. Но вообще храню. Мне показалось это милым — через несколько десятилетий взять и оживить детское стихотворение. Я все складываю в корзинку: всех своих персонажей, героев, музыкальные пристрастия, опыты. Я бережно к этому отношусь — у меня архивное сознание: у меня есть папки, где я все храню, и я к этому периодически возвращаюсь, потому что это меня вдохновляет. Я сейчас сделал серию живописных работ, где использованы детские и юношеские рисунки. Нужно держаться корней, а корни я изобрел сам.

Ведь это же я ввел бормотуху в искусство.

— Как меломан с огромным стажем, ты слушаешь новую русскую музыку — русский рэп, например? Они там тоже много издают звуков.

— Из русского рэпа мне больше всего нравится, когда говорят с кашей во рту и вообще ни хера непонятно. Бормотуха всякая. Ведь это же я ввел бормотуху в искусство, и вот люди, возможно, даже не зная о моем существовании, проецируют это бормотание, атональщину, которая проявляется через бормотание, неосознанную полиритмичность — такая вот гнусь всякая. Вот это блевотное, гнусное, но при этом завораживающее мне нравится. Все четко артикулированное творчество, попсовое у меня, в свою очередь, вызывает рвотный рефлекс: сделано все слишком аккуратно — там нет души.

Я сейчас слушаю в основном рэндомные звуки — звуки, звуки, песни, машина проехала, кто-то завизжал на улице, потом Apple Music включил — Вима Мертенса середины 1980-х, потом Гласса включил — выключил Гласса, не пошел Гласс. Потом подумал: хорошо бы самому музыку поделать — сейчас я с Патриком Стивенсом из Берлина делаю жесткий индастриал-проект с русским матом. Весь текст из мата — хорошая ткань такая, пустотная (напевает).

— Напоследок хотел спросить, как поживает дед Пахом, который стал безумно популярен благодаря телешоу «Битва экстрасенсов». Что с ним сейчас происходит?

— Да, у меня такая шизофрения: Сергей Игоревич Пахомов, который сейчас с тобой разговаривает, периодически перетекает в Пахома, а главный персонаж, за которого я иногда прячусь, — это некто дед Пахом. Его участие в «Битве экстрасенсов» — это последний гвоздь в гроб жулья и прослойки проповедников: мне нужно было вывести их на чистую воду. Прекрасно себя чувствует дед Пахом: сейчас с коронавирусом борюсь с его помощью.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Театр

Театр Искусство

ИскусствоВиктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает

15 апреля 2021221 Академическая музыка

Академическая музыка Общество

ОбществоКак работает «Команда 29», которая занята юридическим отстаиванием права граждан на доступ к госархивам, а теперь и делами о государственной измене

14 апреля 2021284 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаИгорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»

12 апреля 2021271 Общество

Общество Современная музыка

Современная музыка«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы

12 апреля 2021135 Кино

Кино She is an expert

She is an expert Современная музыка

Современная музыкаСамобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми

9 апреля 20212705