Кино

КиноВыверните карман

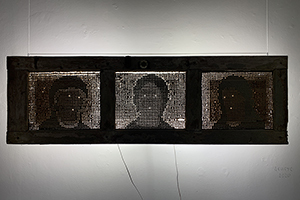

© Jean-Louis Fernandez

© Jean-Louis FernandezЗаниматься метафизикой словесного языка значит принудить язык выражать то, что он обыкновенно не выражает; это значит использовать его новым, особым и необычным способом, вернуть ему все возможности физического потрясения, активно разделять и распределять его в пространстве, выбирать интонацию абсолютно конкретно, возвращая звукам былую способность действительно взрывать и проявлять нечто, — значит восстать против языка и его сугубо утилитарных, я сказал бы даже, озабоченных пропитанием истоков, против его низкого происхождения загнанного зверя; наконец, это значит рассматривать этот язык как форму магического заклинания.

Антонен Арто. «Режиссура и метафизика»

Вообще-то карстовые пещеры, где по сей день бродит богиня Эхо, — они вовсе не в Греции, а где-то на краю света, в Южной Африке… Там под землей, в пластах горной породы, еще со времен архаики развернулись вширь пустые пространства, выдолбленные, развернутые одним лишь усилием голоса, там — сами для себя — они создают и держат тот шум, шорох и свист, что так чудно рифмуется с заклинаниями волшебницы Медеи. А мы тут мокнем в нашем Страсбурге, в его мерцающих проблесках — от неуверенной дождливой весны — к рыжему солнцу в ажурных дырах щелястого собора… Национальный театр Страсбурга не без помощи русской команды заново произвел легендарную «Медею-материал» Анатолия Васильева с нашей русской француженкой Валери Древиль.

Прежде всего, о том вопросе, который непременно встанет сам собою: в чем отличие? Как и чем отличны эти две постановки «Медеи», разделенные пятнадцатью годами? Все так же встречает нас подвешенный посреди сцены экран — белый холст — как парус аргонавтов в переплете железа — как полотно, натянутое внутри мачт, брамселей, изгибов корабельных канатов… Тот же деревянный трон на помосте — как последнее место силы колхидской царевны, ставшей вдруг изгнанницей даже на чужбине, в Коринфе… Высокий табурет с набором мелких предметов и игрушек — каждой найдется свое страшное применение. Все тот же эмалированный таз у ног: отсылка к кабинету дантиста, к медицинским процедурам, к анатомическому театру — вот уж предмет, слишком тесно связанный с жалкой человечьей телесностью, куда полетят еще бинты и марли, все эти покровы, пленки, остатки и шелуха прежней жизни. И вынесенная на авансцену подставочка для двух кукол, для детишек Медеи, которым также суждено принять участие в страшном обряде. И вроде бы, совсем как прежде, экран примет вначале полный текст, куски которого будут попеременно вспыхивать на белом полотне, чтобы зрители прочли целиком драматическую поэму Хайнера Мюллера, чтобы у них не оставалось ни недоумений, ни иллюзий относительно ее конца… Так — да не так. Когда ближе к концу этой проекции литературного текста к нам сзади, из-за кулис, выйдет Медея, направится к своему трону, спокойно сядет, вытащит из кисета пахитоску и не спеша закурит, за ее спиной вдруг вспыхнет и качнется синевой то самое море, которое пересекали беглецы с золотым руном. А за ним, за ним — еще один океан во всю театральную стену, поверх ее красноватых кирпичей. Там в своем ритме раздвинется иное, космическое, пространство, со всех сторон объемлющее человека, подымающее его вверх, — в своем ритме и со своей неумолимой силой.

© Jean-Louis Fernandez

© Jean-Louis FernandezВасильев еще во время последних гастролей той, прошлой, «Медеи», еще на представлении в Дельфах в 2006 году, уже решил для себя: ежели возникнет снова такая возможность, ежели обломится подарок судьбы ему и Валери — он выстроит весь спектакль в амфитеатре. Не в маленьком камерном боксе на двести человек, не как элитарный спектакль для любителей-ценителей-знатоков, но как открытое, почти площадное действо для всех, для той широкой публики, которая поневоле образовалась за эти годы. Поневоле — потому что все эти обременительные, мучительные проблемы нынешней волны беженцев, этого нескончаемого потока бегущих леммингов, — все это возникло и проявилось лишь сейчас. Это Васильев со своей тонкой настройкой истинного художника, со всеми своими мороками темных сновидений мог пред-видеть, пред-чувствовать нечто подобное еще прежде, чем политики обрекли нас на эту беду. Это он догадался заранее. Или скажем так: Хайнер Мюллер со своей постбрехтовской склонностью к «эпическому театру» накликал беду, которая покинула пределы эстетических предпочтений, да вот так и прошлась себе запросто коваными сапогами по судьбам десятков, сотен тысяч — совсем как пришедшие с другой стороны воины Ясона погуляли, куражась, по разоренной Колхиде. Художник слышит издалека. Вот и Васильев знал уже, что будет амфитеатр, огромный зал на манер греческой театральной чаши-линзы, — пространство, монументально укрупняющее действие. И он точно знал, что нужен второй экран сзади, за первым, чтобы сообщить всему действию некий мифологический размах. Но когда мы только приехали десантом в Страсбург смотреть эту чудесную площадку — большой зал, названный в честь моего любимца Кольтеса, — когда только начали примеряться со своими видеопроекторами, осваивая пространство сцены, — нам всем сразу же стало ясно, что лишнего городить ничего не надо, что изображение можно просто положить на кирпичную стенку, где волны и чайки разбрызгались мозаичными осколками, стали светиться красным изнутри, но главное — обеспечили зрителю вот это странное головокружение, ту «морскую болезнь» и «качку», о которой поет Барбара, сетуя на свою коварную, обманчивую любовь.

Художник слышит издалека.

Это второе море неожиданно открыло выход не просто в эпос, в мифологическое пространство, но и в некую метафизическую глубину, которая прежде не читалась в действии так явно. Все так же ведет свой монолог Валери Древиль, бледная до перламутрового блеска, обманчиво-хрупкая в своем сине-зеленом платьице, все так же жалуется на изменщика Ясона. Но в мерной каденции, всплесках и гулких повторах знаменитой васильевской «утвердительной интонации» слышны не просто ярость и боль обманутой женщины. Такое ощущение, будто сам падающий вниз вектор этой мощной речи уводит в тот соленый предвечный океан, где на глубине плавают светящимися медузами последние смыслы, корешки еще не выдуманных мифов, первичные архетипы… Если хватит храбрости — зачерпнем горстями те изначальные образы, которые касаются нас всех. Выстраивая сценическую речь, Васильев сознательно опирается на восточную традицию. Сейчас на проекте с ним вместе работал и мастер по тай-чи, проводивший для Валери физический и энергетический тренинг как основу для тренинга вербального. Я-то через все буддийское посредничество явственно слышу тут отголоски индийской метафизики, которую вполне успешно использовал еще Ежи Гротовский. Само пространство здесь раздвигается и выстраивается по осям благодаря гулкому звучанию гласных, сама Вселенная постепенно развертывается (а кашмирские шиваиты прямо сказали бы — проецируется на воображаемый экран) благодаря сонорной, фонической материи. Гул первого звука, первого слога уже несет в себе электрический заряд, который в конечном счете обеспечит нам и появление мира, и сплетение желаний и поступков населяющих его живых существ — и конечное освобождение, наступающее в последнем пароксизме, в судороге очищающей страсти.

© Jean-Louis Fernandez

© Jean-Louis FernandezВот эта девочка — стареющая женщина — брошенная Медея — осуществляет какие-то свои странные манипуляции со всякими подручными средствами — свинчиваются крышки с баночек крема, вылезают на свет какие-то притирания, компрессы, лекарственные средства, медные зеркала… Последнее усилие увядающей красавицы вернуть себе утраченную молодость? Напоминание о том еще волшебном креме на базе растолченного безымянного цветка, впитавшего в горах Кавказа кровь замученного Прометея, — о том креме, что сама дарила когда-то воину Ясону?.. Да не совсем… Медицинские процедуры? Обертывание мумии, погребальные обряды?.. Попытка склеить расползающиеся швы привычной реальности? Нет, скорее уж — отсылка к свисающей лохмотьями старой коже, из которой нужно выползти, последнее усилие змеиного тела. Медея, царица подземных вод, ведьма и волшебница, которой нужно непременно сменить шкурку! И тут же, и тут же — еще один образ, остающийся в тени, но смутно просвечивающий, мерцающий. Индийская богиня речи Вач, подружка и еще одна тень богини Эхо; змеиная энергия артикулированного слова, тот фонетический импульс, что рождает Вселенную и упрямо, снова и снова распрямляется пружиной: золотая змея Кундалини. Она может впитать в себя все: мутную энергию желания, бесстыдный сексуальный импульс, яростную, пьянящую страсть ревности — обернуть все это несколько раз кольцами, протащить сквозь туннель тела — и вывести наружу в виде светлого, трансмутировавшего всплеска. В виде поэтического слова. В обличье той страсти, что всегда права. Или — как уже в традиции французского Запада говорил еще один васильевский брат по крови, маг и чаровник Антонен Арто: «…разрешить или даже уничтожить все конфликты, порожденные противоречием материи и духа, идеи и формы, конкретного и абстрактного, переплавляя все видимости в одно особое выражение, которое должно быть подобным одухотворенному золоту» (Арто, «Алхимический театр»).

© Jean-Louis Fernandez

© Jean-Louis FernandezЦаревна-Медея продолжает свои колдовские, чародейские кунштюки. Вот она спускает расстегнутое платье, сдвигает его вниз, и мы видим на бледном животе мощный призрачный фаллос (скажет же в конце, признается: «Я — не мужчина, не женщина! Я — Медея!»), эту точку приложения силы, которую она тут же прихватит разлапистой заколкой-крабом. Вот наконец она с чарующим простодушием предлагает это самое платье в дар: тот подвенечный наряд, что переходит в царском роде из поколения в поколение… Возьми, Ясон, ну право, ничего не жалко для твоей новой сучки! «Она обовьет твое тело своим, будет плакать / На твоем плече, порой стонать в опьянении…» Платье варварки, шитое золотом Колхиды, промокшее от пота и крови невест — и замученных жертв, над которыми когда-то надругались воины Ясона, храбрецы-аргонавты… На нем же кровь с соленой морской волной, кровь брата Апсирта, когда-то разрубленного на куски самой Медеей, чтобы уйти от погони. Мерным рефреном: «Ты должен мне брата, Ясон!» Но видишь — не помню зла, видишь — смиренно предлагаю свадебный убор твоей новой невесте. И скинутое платье кружится в руках, танцует, прыгает из ладони в ладонь, ласкается к коже — чтобы в конце концов покорной собачкой устроиться у ног обнаженной Медеи. Туда же опускается и фаллос с этой щелкающей зубами заколкой, все это любовно заворачивается — чем не подарок, чем не приданое для юной красавицы? И последнее усилие — как судорога оргазма, которая сводит руки в прощальном объятии, — из сухого платья, из нарядной подарочной куклы выжата огненная вода, семя страсти и семя смерти. В руках у Медеи револьвер, который сухим щелчком выбивает пламя из кремневого огнива — и вот уже огонь палит и жжет все на своем пути! Он горит все в том же эмалированном тазу, но магическое действие отзывается содроганием во всем под-лунном, под-солнечном мире. И где-то далеко — или совсем рядом — горит дворец Креона, корчится в ожогах и язвах молодая красавица Главка, а с ними вместе подожжено и сгорит дотла все прежнее устройство мироздания.

И внутри всего этого — худенькое, птичье тело Валери Древиль. Эти горизонтальные полоски поперек груди под ключицами: собственное тело как инструмент магии, как волшебная игрушка, как мандала, слои которой нужно правильно пройти, чтобы во Вселенной нечто повернулось и развернулось по-новому. Тело, которое само используется как орудие, как полый канал для имперсонального голоса и как инструмент для обретения бессмертия. (Это хорошо еще, что Валери не знает нашего Заболоцкого с его «Искушением»: «Дева ручками взмахнула, / Не поверила ушам, / Доску вышибла, вспрыгнула, / Хлоп! И лопнула по швам. / И течет, течет бедняжка / В виде маленьких кишок. / Где была ее рубашка, / Там остался порошок».) Ведь уже в совершенно новом своем составе, в новой, трансмутировавшей, сущности она будет сидеть в конце представления внутри ослепительного света, в самом центре белого, а потом зеленого креста, сама как вытащенная на берег, еще дышащая рыба — живое напоминание о перенесенных страданиях.

Весь смысл спектакля записан на ленте голосовых вибраций.

Но пока — Медея-чаровница, Медея-ведьма, размешав хорошенько кочергой пылающие угли, оборачивает улыбающееся лицо к детям, покорно сидящим на крошечном кукольном табурете. Они связаны с ней пуповиной, веревкой — ее плоть от плоти и кость от кости. Медея — мать и нянька — играет с ними в лошадок, подтаскивает кукол к себе, обнимает, раскачивает в воздухе, наконец, крутит над головой в страшной карусели… И вот уже ее ногти погружаются в их плоть… Да что там! Это всего лишь крупа, что сыплется белесыми струйками из продранной мешковины! Видите — и крови-то, почитай, нету… В огонь, в огонь! В языки пламени, что слижут дочиста и прежние любови, и прежние иллюзии, и прежние отражения… На экране, на задней стене, где на разные свои лады бесновалось и пружинилось живое море с чайками и рыбами, мы видим застывшее закатное солнце, которое снова сдвигается под взглядом обернувшейся Медеи. Желтовато-красный свет крови и страсти оборачивается угрюмым сумеречным горизонтом, а затем и вовсе рассыпается белым пеплом, льдистой пеной догоревшей страсти… Вот она, снежная глыба айсберга, которая становится могильной плитой прежней истории, прежнего сюжета. А значит, и концом всего нарратива, крепко завязанного на человечью психологию, на наши эмоции, реакции, на всю человеческую природу. Остается одинокая Медея в белом свете отгоревшей страсти. Остается последний диалог, когда ее же, медейным, голосом Ясон зовет ее по имени в последний раз. А она сидит перед нами, тихая, светящаяся изнутри, и продолжает бесконечно повторять: «Кормилица, знаешь ли ты этого человека?» Она остается с этой длящейся репликой на сцене, нагая, вплоть до ухода последнего зрителя. И видно, и ясно — с какой-то последней ясностью: это не женщина, обезумевшая после совершения чудовищного преступления. Это та волшебница, которая заново обрела покой, и чистоту, и невинность, бесстрашно пройдя через всесожжение, через огонь страсти, который обернут теперь на самое себя… И эта страсть, пройденная до конца, в последнем опьянении трансгрессии собой же и выгорает, оставляя лишь чистый свет сознания, целомудренную свежесть и готовность заново участвовать в построении бесчисленных вселенных. Дальше — к истинному Отцу, Гелиосу, дальше — к новой истории и новой жизни. Дальше — к чистой странице, еще без текста, — не к той, заполненной рифмами и репликами, которую прежняя Медея засовывала себе в вагину, — о нет, к ослепительно чистой странице новой судьбы…

А теперь, пока последние зрители неохотно вытекают из зала, посмотрим еще раз: что же произошло. И чему мы были «свидетелями» (в терминологии Гротовского). Мы видим, как брошенной змеиной шкуркой пылится где-то в углу нарратив, история — даже если это история освященного веками мифа о Медее. Там же, со смятыми катышками бумаги, брошенными заколками и печальными ламентациями, сметены в кучу привычные психологические ключики. Ну как же: оскорбленная женщина! Поруганная возлюбленная! Страдающая душа! Мимо, мимо… Все это безжалостно отброшено в сторону. Да, проговаривается великий миф. Но проговаривается так, что способ этого говорения оказывается куда более важным, чем хватающий за душу сюжет предательства или детоубийства.

© Jean-Louis Fernandez

© Jean-Louis FernandezНе хочу здесь разбирать многократно изложенную васильевскую теорию «игровых структур», которые неизменно строятся от «основного события», от предчувствия последней встречи, личной встречи исполнителя, перформера, с судьбой и смыслом. Тут еще важнее другое: последовательная работа Васильева с интонацией. Не сюжет, не передаваемая картинка — весь смысл спектакля записан на ленте голосовых вибраций. Не восклицательная (ах, эта «воздыхательная», преувеличенная, «театральная» интонация!), не нарративность, передаваемая интонацией «повествовательной»… Здесь работает именно та мрачная, «нижняя», идущая долу интонация, названная им «аффирмативной», «утвердительной»: это интонация самой наэлектризованной «материи» звука, той корневой мантры («биджа-мантра»), которая в низком гуле, в распеве слога «Ом» создает и разрушает миры, творит солнца и вселенные — и позволяет человеку с его куцыми, мелкими чувствами, небольшими опытами попытаться встроиться в этот резонанс. Вообще восточная традиция (в самом широком смысле этого слова) — от восточного христианства исихастов и имяславцев до кришнаитских и буддийских практик теологии и эстетики — целиком завязана не на «аналогию сущности», но на «аналогию делания». Иначе говоря, дело не в том, чтобы понять нечто — понимание тебе ничем не поможет ни в жизни, ни в креативности: главное тут — встроиться в эту попытку реального участия, будь то отраженное эхо самого звучания божественной Вселенной или же постепенно выстраиваемое, тщательно культивированное умение пройти в параллель с миротворящим теургическим процессом. Ну да: все та же идея Арто, Гротовского и Васильева применительно к театру — важен процесс, а не результат. Поэтапное прохождение каких-то ступеней, тщательная шлифовка профессиональных умений — только для того, чтобы построить ловушку, чтобы в эти силки добровольно полезла та самая блестящая змейка Кундалини, та самая предельная страсть, которая — коли надо — умеет быть и такой разрушительной. Фонетические упражнения — не ради самой этой техники, но чтобы поймать вот этой петелькой богиню речи, которая расскажет тебе свои сказки и построит свои миры… «А кто охотник, кто добыча…» — ты ли, гордясь мастерством, правильно сколачиваешь свой скворечник, чтобы заманить туда птицу, или это она, охотница, волшебница, умелица, завлекает тебя в свои тенета, чтобы, опьяненный страстью, ты уж никогда не ушел от нее прочь…

Это Антонен Арто, обожженный все тем же безжалостным голосом, твердил: «В восточном театре… сам этот язык, развертывающий все физические и поэтические следствия во всех планах сознания и во всех смыслах, необходимо вынуждает мышление выбирать те глубинные отношения, которые и можно назвать метафизикой в действии» (Арто, «Режиссура и метафизика»). Именно Арто требовал от театра той «алхимической сублимации», той трансмутации элементов, когда сама человеческая природа (со всеми ее физическими и психическими элементами, со всеми привычками, навыками и умениями) оказывается брошенной в огонь темной страсти, того первичного языка, «языка активного и анархического, где были бы преодолены обычные ограничения чувств и слов». Даст бог, летом выйдет и толстый том моих переводов французского эстетика, теоретика и практика театра, где — среди множества текстов — можно будет отыскать еще немало удивительных схождений и параллелей для этой работы Васильева с архаикой… Не знаю еще, как назовется, пока ищу для него верное слово, верное название, которое должен подсказать сам Арто…

«Медея-материал». Постановка Анатолия Васильева. Исполняет Валери Древиль. Декорации и свет — Анатолий Васильев и Владимир Ковальчук. Творческое сотрудничество — Наталья Исаева. Костюмы, реквизит, макияж — Вадим Андреев и Элен Бенсуссан. Видео — Александр Шапошников и Гийом Сефельман. Работа с телом (практика тай-чи) — Илья Козин. Звуковое оформление — Андрей Зачесов.

Национальный театр Страсбурга — с 29 апреля по 14 мая; театр Bouffes du Nord (Париж) — с 24 мая по 3 июня.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229342 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228782 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20229041 Академическая музыка

Академическая музыка