Кино

КиноВыверните карман

Сергей Вихарев на репетиции балета «Коппелия» в Большом театре, 2009© Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Сергей Вихарев на репетиции балета «Коппелия» в Большом театре, 2009© Юрий Мартьянов/КоммерсантъВыдающийся российский хореограф и один из крупнейших в мире специалистов по реставрации балетной классики Сергей Вихарев выпустил в Екатеринбурге «Тщетную предосторожность». Прабабушка современного балета, впервые появившаяся на сцене ровно за две недели до Великой французской революции — 1 июля 1789 года, за прошедшие столетия не раз меняла название, музыку, хореографию, имена главных героев и структуру спектакля, оставляя неизменным сценарий Жана Доберваля о предсвадебных приключениях пары простолюдинов. Хореографом, придавшим в России классический статус этому названию, стал Мариус Петипа. В Екатеринбурге по замыслу куратора проекта Павла Гершензона к именам Доберваля и Петипа прибавился Винсент Ван Гог, чью живопись для оформления спектакля использовала художник Альона Пикалова, а в качестве пролога к «Тщетной» станцевали «Школу танца» из балета Августа Бурнонвиля «Консерватория» плюс его же Па-де-де из «Ярмарки в Брюгге». О новой версии хрестоматийного спектакля с Сергеем Вихаревым поговорила для COLTA.RU Лариса Барыкина.

— Ваш интерес к реконструкциям балетов возник как внутренняя потребность или так сложились обстоятельства?

— Второе. Все началось с того, что ко мне обратился тогдашний худрук Мариинского балета Махар Вазиев с вопросом, что можно сделать со «Спящей красавицей» — театру нужна была новая постановка. Мы отправились в Гарвард, где раскопали записи Николая Сергеева. У меня не было цели сделать «редакцию Сергея Вихарева» — просто надо было менять картинку. К тому времени все уже устали от художников стиля «пост-Вирсаладзе», на этот театр для бедных уже невозможно было смотреть. Одновременно важно было предъявить доказательства того, что мы возвращаем на Театральную площадь подлинного Петипа. Вообще-то работа была очень в духе девяностых — Ленинград снова стал Петербургом, улицам стали возвращать прежние названия, а Мариинский театр открыл глаза и вспомнил, что у него вообще-то есть корни, есть определенное прошлое. Новому руководству бывшего Кировского театра нужно было на международном уровне представить новый бренд…

— Кем вы себя видели по окончании успешной танцевальной карьеры, были ли у вас амбиции хореографа?

— Нет, хореографом, как Слава Самодуров, я бы не стал, а вот работа с классическим репертуаром — моя стезя. Да, я могу поставить танцы в опере, я работал с Дмитрием Черняковым над «Аидой» и «Жизнью за царя», но creation — это в принципе не мое.

— Мне-то всегда казалось, что ваш случай — на редкость органичное сочетание педагогического дара с балетмейстерским плюс вкус к стилизации. Чего в вашем métier больше — творческого или ремесленнического?

— Когда, например, работаешь с балериной, здесь нужно быть и психологом, и врачом-психиатром плюс видеть физиологию человека, понимать, что ему идет, что нет… Это ведь очень трудная задача — помочь артистке выйти на сцену и стать….

— …прекрасной?

— Даже не прекрасной, а вообще стать «чем-то», чтобы та или другая артистка интересно смотрелась на сцене. Когда ставишь спектакль, то есть еще и кордебалет, миманс, постановочная часть, бутафория… умение составить график репетиций, в общем, нужен большой багаж знаний или умений. А когда ты сидишь дома и сочиняешь или расшифровываешь рукопись — требуется усидчивость. А еще желательно везение: иногда нужно догадаться, чем закончить вариацию, потому что в записях иногда стоит «и т.д.».

Сцена из спектакля «Тщетная предосторожность», Екатеринбургский театр оперы и балета© Елена Лехова

Сцена из спектакля «Тщетная предосторожность», Екатеринбургский театр оперы и балета© Елена Лехова— Размышляя о своих реконструкциях Петипа, вы никогда не употребляете в разговоре столь модное нынче словечко «аутентизм».

— Нет, конечно. Музыканты-аутентисты хотя бы играют на подобии старинных инструментов. А наш инструмент сегодня — это тела современных танцовщиков. И меня при всем желании невозможно убедить в том, что тела сегодняшних артистов можно заставить двигаться так, как двигались танцовщики конца XIX века. Для этого восемь лет нужно учиться этому «другому»! Та «манерка», которую многие сегодня пытаются привить, — это и Никита Долгушин делал, и Алексей Ратманский сейчас, и Юрий Бурлака — я это терпеть не могу. Ратманский, я понял, идет по моим ошибкам, но это лестница, ведущая вниз. Потому что он прививает «манерку».

— А что нужно прививать?

— А ничего прививать не нужно. Для того чтобы стать хореографом, нужно в девять лет пойти на улицу Зодчего Росси, проучиться там положенное время, потом двадцать лет протанцевать в Мариинском театре — и только тогда ты получишь что-то, с чем сможешь работать. Получишь понятие «высокого стиля».

— То есть людям, не проведшим девять лет на улице Росси, в балете ничего не светит?

— Абсолютно! В балете — ничего. Ну, по крайней мере, в России.

— Какую из своих реконструкций — «Спящую», «Баядерку», «Пробуждение Флоры», «Коппелию» — вы считаете главной удачей?

— Честно говоря, я считаю удачными все эти спектакли. Возможно, сегодня я что-то делал бы по-другому, но в любом случае наша работа встряхнула балетный мир. Старые балетоманы рассказывали мне, что у них появился повод вернуться в театр — причем впервые за долгое время в Мариинку стали ходить не на артистов, а на спектакли.

— Не кажется ли вам, что нечто подобное на рубеже девяностых и нулевых произошло и на оперной сцене? Раньше ее слушали, в эпоху режиссерского Sturm und Drang стали смотреть…

— Ну да, теперь ведь хороших голосов не сыскать — остается ходить на режиссеров (смеется).

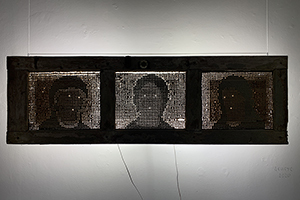

Сцена из спектакля «Коппелия»© Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета

Сцена из спектакля «Коппелия»© Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета— Какой из ваших балетов имел самую долгую сценическую жизнь?

— «Коппелия» в Новосибирске, все остальное снято. Вот будем возобновлять «Пробуждение Флоры» в следующем сезоне.

— А «Раймонда» в Ла Скала?

— Она погибла. Это не репертуарный театр, там каждый сезон меняются люди, текучесть кадров большая. Плюс участие в спектакле детей — если им в школе ничего не передают, все пропадает, и надо начинать все заново. А это два месяца работы! Я в Милане харкал кровью, работал, ничего не видя вокруг…

— Сколько раз прошел спектакль?

— Восемь-десять раз.

— Опыт работы в Милане заставил вас иначе взглянуть на извечный конфликт принятой в отечественном театре репертуарной модели и системы stagione?

— Самая большая проблема репертуарного театра — в необходимости показывать спектакли ежедневно. Публику мы, конечно, обманываем. На то, чтобы отрепетировать все так, как должно, у нас элементарно не хватает времени. И потому, как бы хороша ни была премьера, через месяц спектакль разваливается — теряется стиль, связность…

— Как при этом относиться к спектаклям-долгожителям, не сходящим со сцены по двадцать лет?

— Это все ложь. Спектакли гибнут. Оптимальный выход — совмещение репертуарной модели с системой stagione. Выпускать спектакль — и прокатывать его, к примеру, десять раз подряд. Потом переходить на другое название, а на следующий сезон или через пару лет возобновлять. Кстати, именно так жил императорский театр — нынешние наши менеджеры могли бы многому у него поучиться.

Если бы Дягилев был директором императорских театров, он обязательно заказал бы декорации к «Тщетной предосторожности» Ван Гогу.

— На какое количество названий в репертуаре ориентирована описываемая вами модель?

— Спектаклей будет, конечно, меньше. Не вижу проблемы в необходимости от чего-то отказаться. Например, если в труппе нет Жизели, не надо ставить «Жизель», а если нет Одетты-Одиллии, не нужно прокатывать «Лебединое озеро». Опасно идти на поводу у зрителя — ведь публика, как известно, в любом случае купится на название и пойдет на любой состав исполнителей.

— Директор театра никогда не откажется от названий, делающих кассу, — тем более в нынешней проблематичной финансовой ситуации. А с ограниченным количеством спектаклей в афише это невозможно…

— Ну хорошо, давайте мы вам продадим кофточку, которая через день развалится…

— Зато хотя бы один день я буду в ней счастлива, а уж что там дальше — для женщин, как известно, не так уж важно… Но если серьезно — это ведь заколдованный круг?

— Да. И все это на фоне тотального исчезновения культуры посещения спектаклей… Одна моя знакомая — историк и заядлая балетоманка — живет в небольшом чешском городке. Она чуть ли не каждый вечер ходит в театр, где труппа из двух десятков человек танцует и «Жизель», и «Спящую» — но в каком виде! Я ей всякий раз говорю: «снимите это немедленно», как ты можешь это смотреть… Нет, отвечает она мне, мы привыкли каждый вечер идти в театр — не сериалы же по телевизору смотреть? Мне стало стыдно, и я заткнулся: эта женщина ходит дважды в неделю на оперу, дважды на балет — и лишать ее этого ритуала нельзя.

— Но что все-таки делать нестоличным театрам — с небольшой сценой, с труппой, собранной из разных школ? Пытаться адаптировать классику к существующим пространственным и творческим возможностям — или все-таки пойти по пути создания эксклюзивного репертуара для конкретной труппы и конкретного города?

— Работая в Екатеринбурге над «Тщетной предосторожностью», мы попытались предложить новый путь того, как поступать с классикой. Возможно, он и не новый, не знаю, но, может быть, стоит отойти наконец от писаных задников и перспектив, попробовать решать все в более условном ключе…

— Как вы сами определяете жанр своей постановки?

— Это не чистая реконструкция, как, например, «Коппелия», это более свободная вещь. К тому же запись хореографии, которой мы пользовались, была не совсем полная — мне пришлось вмешаться и часть номеров поставить самому. Естественно, этому предшествовала серьезная исследовательская работа. После революции «Тщетная» надолго исчезла из репертуара и возобновилась уже во время войны в Перми, куда был эвакуирован Кировский театр, в редакции Лавровского — решили, видимо, что во время войны комический сюжет придется кстати… А когда Лавровский возглавил балетную школу в Москве, спектакль перенесли в столицу. То, чего недоставало в записях Сергеева, я заимствовал именно у Лавровского.

Сцена из спектакля «Тщетная предосторожность», Екатеринбургский театр оперы и балета© Елена Лехова

Сцена из спектакля «Тщетная предосторожность», Екатеринбургский театр оперы и балета© Елена Лехова— Реконструируя «Спящую» и отбиваясь от нападок тех, кто ее не принял, вы говорили, что хореография Петипа неотделима от костюмов Всеволожского, от их кроя и колористики… Здесь же, в «Тщетной», вы идете совершенно другим путем, вместо более привычных для сюжета Доберваля картин Буше, Фрагонара, Греза отталкиваясь неожиданно от Ван Гога — художника, чей стиль кажется достаточно далеким от балетной эстетики конца XIX века…

— Ван Гог работал в те же годы, что Петипа делал «Спящую». И если бы Дягилев был директором императорских театров, он обязательно заказал бы декорации к «Тщетной предосторожности» Ван Гогу. Мне, по крайней мере, так кажется, такая у меня фантазия.

— Но в таком случае Мариус Иванович сочинил бы совершенно другую хореографию?

— Но нам-то досталось то, что осталось. Ведь это смотрится, не правда ли?

— Более чем — наблюдать за постмодернистскими играми почти всегда увлекательно.

— Нет, постмодернизм — это все-таки насмешка, ирония, снобский взгляд, а мы не имели в виду ничего такого.

— Как будто вы с Гершензоном не снобы…

— Он — да! Гершензон, конечно, сноб. А я — нет, я пролетарий танцевального труда.

— В своей «Тщетной» вы соединяете не только Петипа с Ван Гогом, но и Петипа с Бурнонвилем — спектакль открывается представлением его «Консерватории»… Вам не жалко трех десятков лет, потраченных на то, чтобы публика наконец начала различать хореографические стили: где Петипа, а где Бурнонвиль — а не просто усредненная классика?

— Не стоит забывать, что старая французская школа — это мать, а Петипа в России и Бурнонвиль в Дании — это ее дети. И вот это столкновение стилей и смыслов в нашей постановке дает определенный объем. Вот только что был вальс во втором акте, и тут же дуэт из «Ярмарки цветов в Брюгге» — они ведь танцуют несколько иначе, не так ли? Вот вам и зацепка — тут есть чем заинтересоваться, не стоит недооценивать публику.

— Не кажется ли вам, что балетный пассеизм несколько затмил у нас поиски нового в хореографии?

— Да, балет — консервативное искусство. Может быть, именно благодаря этому оно и выживает. Но после нашей «Спящей» появился Ратманский, а вслед за ним и другие хореографы — с каждым годом их становится все больше. Мне очень нравится Владимир Варнава — возможно, его последние работы менее интересны, чем отмеченный «Золотой маской» «Пассажир», но все-таки. В Мариинском театре работают Илья Петров, Максим Петров, идущий в определенном смысле по стопам Ратманского… Проблема в том, что поддерживать этих парней никто особенно не хочет. Андриан Фадеев, возглавляющий Театр балета имени Леонида Якобсона и приглашающий к себе ставить Варнаву и Кейхеля, не так давно получил звонок от одного околокультурного начальника — «зачем ты ставишь эту дрянь, приглашай лучше Ноймайера и Майо!». Только представьте себе!

«Раймонда» в Ла Скала© Marco Brescia & Rudy Amisano

«Раймонда» в Ла Скала© Marco Brescia & Rudy Amisano— В чем вы видите главную тенденцию развития современной хореографии? Для вас танец всегда должен быть пуантным?

— Я не знаю, как должно быть, я практик. Можно танцевать на пальцах, можно танцевать так, как угодно. Главное — видеть танец, а это пять позиций плюс еще одна.

— Как при этом быть с разрушающим академические каноны contemporary dance?

— Это вообще отдельное направление искусства, пускай частично и влияющее на академический балет. Возвращаясь к разговору о молодых… Я считаю, что российские театры должны приглашать их, давать им шанс, а критики должны быть чуть более снисходительны в оценке работ дебютантов. Вообще о критике хочется сказать отдельно…

— …в жанре «J'accuse»?

— Когда ваши коллеги начинают «размазывать» первые работы двадцатилетних, то я думаю: ну ладно, у этих уже, возможно, хватит мужества и стойкости противостоять — и идти работать дальше. Но ведь эти же тексты читают и пятнадцатилетние, и восемнадцатилетние — представляю себе, как они говорят: «И что, стану я хореографом, а про меня такое будут писать? Да в жизни не стану!» Это, пожалуй, главная моя претензия к критике. Пожалуйста, пишите про меня, 53-летнего, поставившего три десятка спектаклей, — пишите все что хотите, я переживу, и плевать. Пожалейте молодых!

— Екатеринбургская труппа не принадлежит к элите российского балета, а сам город никогда не числился одной из балетных столиц. Здесь всегда были трудности с набором, не было собственного хореографического училища — недавно объявили о его создании, но когда появятся первые выпускники… С каким настроением вы ехали в Екатеринбург?

— Работа здесь отбросила меня на десять лет назад, во времена моей службы главным балетмейстером в Новосибирске. Проблемы одни и те же и тут, и там: большая текучесть кадров, их качество, материальное обеспечение. Все это с места не сдвинулось — я будто бы вернулся в начало нулевых. Хотя в Новосибирске я, конечно, работал с большим удовольствием, очень любил эту труппу и всегда буду благодарен ей за годы, проведенные вместе. И от екатеринбургской труппы у меня очень хорошие впечатления. Прекрасная Елена Воробьева, просто невероятная. Жаль, что не удалось поработать с Андреем Сорокиным. Отличной получилась Марцелина у Вити Механошина: он очень умный артист, и его работу я оцениваю на уровне Большого театра — а это для меня критерий игры, мимирования. В целом же я доволен результатом процентов на семьдесят — всегда можно сделать что-то чище, лучше работать ногами…

— Местные репетиторы стали вашими союзниками?

— Удивительно, но это первый театр, где я не почувствовал сопротивления педагогов. В Большом театре было очень тяжело, я их всех выгнал, чтобы не терять времени. Здесь же я с самого начала пребывал в восторге, особенно от Лилии Воробьевой — это выдающийся профессионал, я как будто увидел питерскую школу, хотя она училась у москвички Людмилы Сахаровой…

— Поработав с вами, все артисты начинают танцевать по-другому — я наблюдала за этим феноменом и в Новосибирске, и в Большом, и вот теперь в Екатеринбурге. Откройте напоследок секрет — что вы им такое говорите, как вы этого от них добиваетесь?

— Не знаю. Я ведь из очень простой семьи, в хореографическом училище очутился чудом. Мой первый педагог Анна Петровна Бажаева — невестка Ширяева, ассистента Петипа. Потом была мать хореографа Николая Боярчикова — Марина Владимировна. А выпускал меня Владлен Семенов, ученик Пушкина и Пономарева, премьер Кировского театра, муж и партнер Ирины Александровны Колпаковой. Я работаю так, как работали со мной все эти замечательные люди. Ничего не изобретаю. Ну, только, может, какие-то психологические вещи: я люблю юмор, люблю с изюминкой, с перчиком. Но это уже детали… Главное — я прошу сделать правильно, грамотно и красиво. Вот, собственно, и все.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229036 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228487 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20228743 Академическая музыка

Академическая музыка