COLTA.RU публикует сообщение, прочитанное Виктором Пивоваровым 20 сентября 2017 года в Париже, в Центре Помпиду, в рамках сопроводительных программ к выставке русского искусства «Коллекция».

Понятие художника как агента возникло в кругу младшего поколения московских концептуальных художников. Чаще всего этот термин появляется в текстах группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”». У меня самого дискурс художника-агента развернут в альбоме 1993 года «Агент в Норвегии». Да и название моей автобиографической книги «Влюбленный агент» прямо отсылает к этому понятию.

«Агент в Норвегии» — один из самых больших по объему моих альбомов, в нем 73 листа. Альбом рассказывает о деятельности тайного агента, предметом интереса которого являются не военные объекты или секретные разработки новейшего оружия, а жизнь и деятельность норвежских интеллектуалов, художников и поэтов.

Альбом состоит из трех частей. Первая называется «Спецоборудование и действующие лица». Эта часть состоит из фотографий различных шпионских приспособлений типа «третьей руки» или специальных зашифрованных карт и т.п. Здесь же фотографии главных героев — профессора Гертруды Бьернсон, поэта Ивара Холмсена, членов содружества «Белое Вознесение» и группы «Молчание смерти».

Вторая часть альбома называется «Дешифровка донесений» и состоит из донесений агента, которые, как всякие шпионские донесения, зашифрованы, но шифр этот весьма необычен. Донесения выглядят как рисунки. Уже из этого ясно, что агент — это метафора, что речь идет о художнике, об искусстве, трактующемся как тайнопись, для понимания которой требуется расшифровка. Чтобы понять смысл донесений, таким образом, требуется особый специалист, знающий код и способный перевести содержание донесений на доступный другим язык слов и понятий. В самом альбоме такой перевод осуществлен, под каждым рисунком написан текст донесения. Отдельные тексты постепенно складываются в общую картину, в общий контекст, из которого становятся ясными и деятельность самого агента, сфера его интересов, и взаимоотношения между отдельными героями контекста.

Третья часть альбома называется «Тайные операции в фиордах» и показывает различные акции и перформансы, которые реализуют группы «Сияющий цветок», «Сольвейг» и «Молчание смерти» в каком-то таинственном месте в фиордах. Однако в рамках объявленной темы нас интересует только вторая часть альбома, где появляются образ рисующего агента и выплывающая отсюда интерпретация искусства как тайнописи, как системы неизвестных нам знаков, нуждающихся в переводе.

Ясно, что агент — это метафора, что речь идет о художнике, об искусстве, трактующемся как тайнопись, для понимания которой требуется расшифровка.

Мы привыкли к тому, что визуальное искусство (так же, как музыка) пользуется универсальным общедоступным языком, что в переводе нуждаются только искусства, связанные со словом. Это положение требует поправки.

Во-первых, современное концептуальное и постконцептуальное искусство включает слово в свой инструментарий, и таким образом уже самим этим включением создается необходимость прямого языкового перевода. Во-вторых, следует внимательно посмотреть, так ли уж универсален и общедоступен язык визуального искусства вообще.

В своих сомнениях я опираюсь на опыт непонимания между художниками близких направлений, например, на конфликт между Маринетти и русскими футуристами, которые в своем творчестве, казалось бы, говорили на одном художественном языке. Или, на нашей памяти, на печальный опыт идеи Индржиха Халупецкого, идеи общения между московскими и пражскими неофициальными художниками.

Однако, возможно, это не очень удачные примеры. Взаимное непонимание и даже враждебность художников друг к другу — и внутри одной культуры достаточно обычная вещь. Нас же интересует непонимание в более широком контексте встречи разных художественных концепций. Оставляем в стороне вполне понятное непонимание, вызванное тем, что мы встречаемся с культурами, очень далекими от нас по времени и по географии. Например, выставка мексиканского искусства доколумбовской эры, проходящая в Москве или Берлине, естественно, не может быть понята без знания контекста времени и места и требует широкого комментария специалистов.

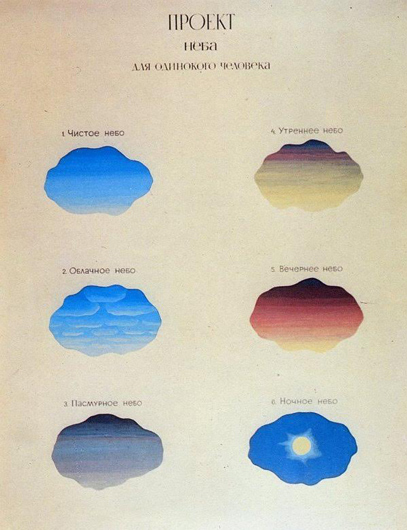

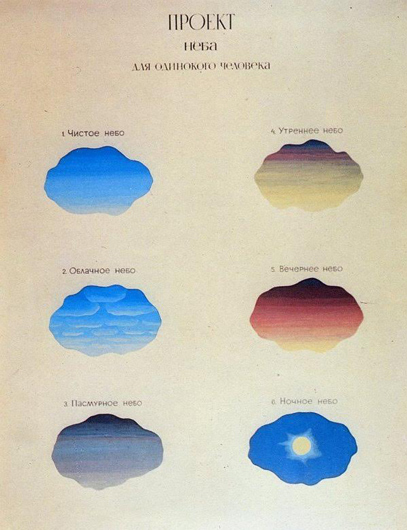

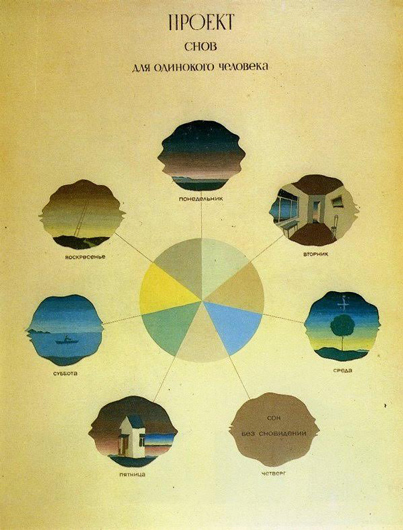

Виктор Пивоваров. «Проекты для одинокого человека», 1975

Виктор Пивоваров. «Проекты для одинокого человека», 1975Вопрос в том, способны ли мы понимать современное нам искусство, возникшее в других странах, в других контекстах, о которых мы либо не знаем ничего, либо знание наше очень поверхностно.

Это вопрос на засыпку, поскольку неминуемо возникает еще более острый вопрос: способны ли мы понимать современное нам искусство нашего собственного культурного пространства без знания контекста места и времени и личного контекста индивидуального творческого пути отдельного художника. Если в случае с мексиканской выставкой нам ясно, что без интерпретатора-специалиста (назовем его переводчиком) мы понять практически ничего не можем, то во втором случае ответ не так однозначен. Необходим ли нам (под «мы» я понимаю зрителя искусства или, в более широком смысле, общество) какой-то переводчик для понимания современного искусства?

И снова ответ на этот вопрос раздваивается. Британский критик Гильда Уильямс пишет, к примеру, следующее:

«Произведение искусства обращается к простому субъективному опыту и не требует “чтения”, то есть извлечения и словесного выражения его смысла. Согласно этой концепции, текст “переводит” визуальный и эмоциональный опыт в чистое творческое письмо, не связанное никакими обязательствами по отношению к произведению, художнику или зрителю».

Это означает, что любой перевод (а интерпретация — это перевод каких-то смыслов, содержащихся в произведении искусства в сжатом невербальном концентрированном виде, в медиум слова) произволен и представляет собой отдельное художественное произведение.

Уильямс далее указывает на возможность иной позиции: некоторые ученые прямо

«…высказывают сомнения в самой возможности <…> “перевода” художественного опыта на язык слов вслед за влиятельным литературным критиком 50-х годов Полем де Маном, который оспаривал взаимную переводимость дисциплин. По его мнению, разрыв между миром “духа” и миром “чувствующей субстанции” непреодолим. Главной мишенью критики де Мана является старинная практика экфрасиса.

Экфрасис — “литературное описание произведения изобразительного искусства” <…> то есть перевод одной дисциплины (искусства) на язык другой (литературы).

“Письмо об искусстве — все равно что танец на тему архитектуры или вязание на тему музыки”, — говорят некоторые, подчеркивая абсурдность подобных усилий».

Как мы были несвободны, так и остались, а ведь искусство, как говорят, — это, прежде всего, школа свободы.

Этот конкретный пример, однако, не представляется убедительным. Соединение удаленностей (танец на тему архитектуры или вязание на тему музыки) непрямым способом может сказать много неожиданного об архитектуре и музыке. Скорее, этот конкретный пример говорит в пользу экфрасиса. Языковое описание произведения визуального искусства, его языковой анализ и интерпретация создают параллельное поле, рядом с которым само произведение получает возможность самораскрытия. Тем более что возможности слова бесконечно превышают возможности танца или вязания.

Скептическое отношение к переводу и интерпретации тем не менее можно понять; но, если встать на позицию, отрицающую экфрасис, зритель, приходящий на выставку, оказывается с искусством один на один, без всякой помощи. Как расценить такую ситуацию? Можно ли считать, что это как раз то, что нужно, что, как это может показаться, зритель оказывается в ситуации свободы?

На это можно сразу решительно возразить. Свобода, если она не дана человеку априори, как дар, что встречается очень редко, — это результат огромной внутренней работы каждой отдельной личности. Все мы, в том числе и этот зритель, который пришел на выставку, несвободны, все мы сформированы разного рода представлениями, нашей личной биографией, общественными вкусами и различными клише, а в ситуации посещения выставки — прежде всего, эстетическими клише. И вот такой зритель, то есть мы с вами, оказывается на выставке перед какой-нибудь скульптурой, картиной или инсталляцией в ситуации, когда он должен найти какой-то ключ к пониманию или чувствованию неизвестного предмета, находящегося перед ним.

Одно из двух: либо мы никакой ключ не находим и покидаем выставку с чувством потерянного времени, либо какие-то движения мыслей и эмоций в нас происходят. Если же проделать самую простую процедуру саморефлексии, то и в этом случае ясно, что мы зря потратили свое время, поскольку мы ничего нового не узнали, мы всего лишь приложили имеющиеся в нас схемы и клише к увиденному. Как мы были несвободны, так и остались, а ведь искусство, как говорят, — это, прежде всего, школа свободы.

Все это — аргументы в пользу экфрасиса, в пользу положения о необходимости какой-то промежуточной инстанции между произведением искусства и зрителем. Традиционно такой инстанцией была критика. Как известно, критика, возникшая первоначально как служебная, прикладная дисциплина, постепенно эмансипировалась и в наши дни превратилась в самостоятельную творческую область, ничего общего с первоначальной функцией интерпретатора искусства не имеющую.

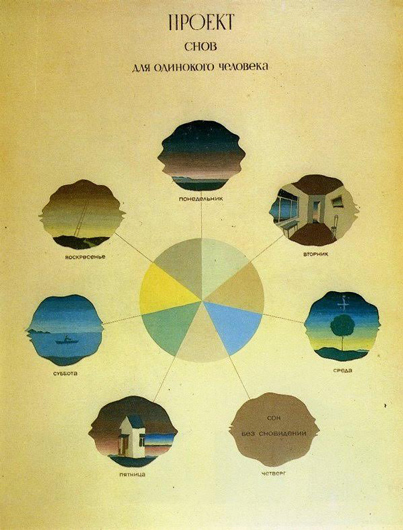

Виктор Пивоваров. «Проекты для одинокого человека», 1975

Виктор Пивоваров. «Проекты для одинокого человека», 1975Единственный в России теоретический журнал об искусстве «Художественная жизнь» постулирует понимание критики «как типа отношения к культуре, обществу и жизни вообще, как основания для современной практики и теории искусства». Иными словами, во-первых, границ критики не существует, ее поле — это «жизнь вообще», а во-вторых, критика является первичной базой, или «основанием», для «современной практики» искусства, то есть искусство должно быть вторичным продуктом критики или уже им является.

Динамика критической рефлексии развивалась так. Автор ХIХ века считал, что «миссия художественного критика состоит в том, чтобы “увидеть вещь такой, какая она есть”». Оскар Уайльд в начале ХХ века меняет эту формулу. «Цель критика, — пишет он, — увидеть вещь не такой, какая она есть».

Современный интеллектуальный гуру Славой Жижек идет дальше и провозглашает: «Не смотри, а думай». Видение стало помехой для того, чтобы думать, надо было перестать видеть.

Согласно этому призыву все и произошло: художественная критика перестала видеть, она ослепла. Современный интеллектуальный инструментарий с легкостью вам докажет, что ослепнуть — это и есть по-настоящему видеть, но король-то гол, и никуда от этого не деться.

Сначала из текстов об искусстве, журнальных статей, рецензий на выставки и свободных критических эссе исчезло отдельное произведение. Никаких описаний, подобных хайдеггеровской поэме о ботинках Ван Гога или столь же знаменитому эссе Вальтера Беньямина об «Ангеле» Пауля Клее, вы давно нигде не найдете. Для написания таких эссе необходимо видеть. В ситуации невидения первой жертвой оказалось отдельное произведение, оно было выплеснуто как ненужное.

Современный интеллектуальный инструментарий с легкостью вам докажет, что ослепнуть — это и есть по-настоящему видеть, но король-то гол, и никуда от этого не деться.

Живущий в Лондоне художник и теоретик Зейгам Азизов пишет по этому поводу: «…художественной критике не обязательно сосредотачиваться на критикуемом объекте. Занятая имитацией критического подхода, она обычно не высказывается однозначно о самом предмете рассмотрения. Вот почему сегодняшняя художественная критика выглядит слишком незаинтересованной в своем предмете, слишком явно демонстрирует свое превосходство над художественным произведением как таковым».

Углубляться в анализ отдельной картины или скульптуры слишком сложно и утомительно, анализ требует не только обширных знаний, но и интуиции.

Однако какое-то время еще оставались рецензии на выставки. В рецензиях на выставки не обязательно было производить тяжелую работу анализа отдельных произведений, а можно было интересно и занимательно порассуждать обо всем на свете. Тем не менее и такая скромная работа создавала какое-то дискурсивное поле, пусть и не очень глубокое, для собственной работы зрителя.

В настоящее время исчезли и эти рецензии. Остаются лишь специальные малотиражные издания типа «ХЖ», доступные узкому кругу самих авторов этих изданий и представляющие важную критическую рефлексию разных современных проблем — социологических, экологических, гендерных — или особо сладких тем, касающихся современного глобального капитализма; представляющие рефлексии, которые касаются искусства вскользь, но уже ничего общего не имеют с первоначальным призванием критики как интерпретатора искусства, как экспертного посредника между искусством и зрителем.

Как пишет та же Гильда Уильямс, «общепринятое мнение гласит, что, с тех пор как влияние Гринберга — последнего из могучей плеяды поборников модернизма — преодолели представители следующего поколения критиков (многие из которых считали его своим учителем), художественная критика начала скатываться в кризис, продолжающийся по сей день».

По мнению многих наблюдателей, речь идет уже не о кризисе, а об исчезновении инстанции художественного критика. Я могу это наблюдать на примере России и маленькой Чехии, где я живу. Когда что-то важное исчезает, его необходимость ощущается особенно остро. Критик, или экфрасист, или переводчик, видящий, а не слепой, необходим, причем неважно, идет ли речь о современном искусстве, возникающем в нашем собственном культурном пространстве, о котором мы кое-что знаем, или в чужом, о котором мы знаем мало. Он необходим для того, чтобы остановить процесс восприятия искусства как одного из винтиков финансово-рыночного механизма или сферы развлечений, для того, чтобы вернуть искусству его гносеологическую функцию, вернуть понимание искусства как области человеческого духа, где рождаются не только новые формы, но и новые смыслы.

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество