Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Амшей Нюренберг на пути в Париж. Брест. 1910© amshey-nurenberg.com

Амшей Нюренберг на пути в Париж. Брест. 1910© amshey-nurenberg.comПроект «Устная история» при поддержке Фонда Михаила Прохорова продолжает оцифровывать и публиковать архивные и новые беседы с представителями науки и культуры XX века. 23 мая 1969 года филолог и пионер устной истории в СССР Виктор Дувакин побеседовал с художником и искусствоведом Амшеем Нюренбергом — первым народным комиссаром искусств в Одессе 1917 года, соавтором Владимира Маяковского по «Окнам РОСТа» и профессором истории западной живописи во ВХУТЕМАСе. В этой части разговора речь пойдет о самом начале пути художника: Елисаветградская гимназия, живописные вывески, одесские меценаты и нелегальный отъезд в Париж за двадцать рублей.

Полный текст беседы доступен на сайте «Устной истории».

Виктор Дмитриевич Дувакин: Амшей Маркович, немножко расскажите о себе сначала, начиная прежде всего с даты рождения, потому что в 13-м томе Собрания сочинений Маяковского в алфавитном указателе упомянутых лиц ваше рождение указано — 1888 год. Я у всех проверяю. Так как — он верный?

Амшей Маркович Нюренберг: Не совсем точно. Родился я 4 апреля в 1887 году.

Дувакин: Где?

Нюренберг: В Кировограде, на Украине. Раньше он назывался Елисаветград, а теперь Кировоград. Город небольшой, юркий, живой, было очень много военных портных, ростовщиков и бедных евреев, которые занимались тем, что маклеровали. Художников там было очень мало, а скульпторов совсем не было. Была небольшая школа живописно-малярного типа. Директором был совершенно простой дядя, некий Глиняный, совершенно не знакомый ни с искусством, ни со своим ремеслом. Он собрал человек двадцать, в том числе и меня, и преподавал нам — преподавал малярное дело. У него я получил первые знания малярного дела: красить, делать вывески, шрифты делать…

Дувакин: Как интересно.

Нюренберг: Копировать. То, что делают живописно-малярного типа художники для парикмахерских: это мужчин бравого типа, с бородками, с очень живописными усами, с яркой улыбкой. И [на двенадцатом году жизни] я несколько таких вывесок написал.

Дувакин: Ах, 11 лет. Значит, это где-то было в 1899 году примерно. А вы учились одновременно где-то в школе?

Нюренберг: А общую школу я окончил в Кировограде — в Елисаветграде, вернее, — в 1905 году.

Амшей Нюренберг. Вид Елисаветграда. Холст, масло. 1933© amshey-nurenberg.com

Амшей Нюренберг. Вид Елисаветграда. Холст, масло. 1933© amshey-nurenberg.comНюренберг: И, помню, один раз я написал вывески для одного инженера, который имел контору — техническую контору. Это был очень жуликоватый дядя, великолепно владевший языками, он обманывал живущих вокруг Кировограда помещиков и всегда судился с ними, всегда выигрывал дела. Ему понравилось, что есть мальчик. С этим мальчиком он познакомился благодаря тому — это я, конечно, — что моя сестра у него была машинисткой. Она ему говорила часто обо мне, показывала мои копии. Так как он считал себя знатоком живописи, то он их забирал, эти копии. Один раз он решил мне дать возможность подработать, и надо было написать на вывесках машины. Пригласил он меня к себе в контору, показал каталоги, на которых были фото этих машин, и спросил, смогу ли я сделать. Я согласился. Он мне дал за них пять рублей.

Дувакин: Прибыльно.

Нюренберг: В то время это были большие деньги.

Дувакин: Да.

Нюренберг: Когда я писал вывески, пришел к нему один помещик из типа тех, которых он собирался охмурить, — немец обрусевший, с хорошим профилем, с приятным лицом и с большими знаниями (он окончил в Москве Тимирязевскую академию).

Дувакин: Тогда она была не Тимирязевская только, Петровская.

Отец считал, что, если я займусь живописью, я буду всю жизнь голодать. «Ты должен жениться, — он говорил, — на богатой старухе, которая сможет тебя кормить и поддерживать».

Нюренберг: Петровская, да. Владелец этой конторы, инженер Гольденберг (дядя Арго, между прочим, — умершего поэта), сказал ему, что вот есть у него этюдик один, написанный художником, который у него сейчас пишет картины, и показал этому помещику. Помещик очень заинтересовался, ему понравился этот этюд.

Дувакин: Это ваш?

Нюренберг: Да. Он говорит: «А где он, этот художник?» — «Вот он, — говорит, — пишет вывески у меня во дворе». — «Покажите мне его». И меня, раба божьего, ввели. Посмотрел на меня помещик, улыбнулся и сказал: «Ну что ж, мне этот этюдик ваш нравится. Вы мне его продадите?» Я говорю: «Пожалуйста». Гольденберг, владелец этой конторы, был счастлив, что устраивает мне такие блестящие дела. «Сколько ж ему дать?» Он говорит: «Ну, как вы найдете». Он вынул золотой пятирублевый шаричек (или плоскую монетку) и дал. Я был, конечно, на самом космическом… небе. (Дувакин смеется.)

Дувакин: Значит, вы пятерку получили за машины и пятерку за этот этюдик.

Нюренберг: И бросил работу, побежал домой показать отцу, что такое живопись, в которую он совершенно не верил. Отец считал, что, если я займусь живописью, я буду всю жизнь голодать. «Ты должен жениться, — он говорил, — на богатой старухе, которая сможет тебя кормить и поддерживать. (Дувакин смеется.) А живопись — это ремесло нищих людей, и я не помню ни одного художника, который бы дожил до глубокой старости на собственные заработки».

Дувакин: А отец чем занимался?

Нюренберг: Отец мой был коммерсант.

Родители Амшея Нюренберга — Магния и Марк. Елисаветград. 1880-е гг.© amshey-nurenberg.com

Родители Амшея Нюренберга — Магния и Марк. Елисаветград. 1880-е гг.© amshey-nurenberg.comДувакин: Так что вы жили не в нищете, более-менее обеспеченно?

Нюренберг: Сравнительно обеспеченно. Но образования мне высшего художественного он не мог дать. И, когда он узнал, что этот помещик купил у меня, он думал, что стоит мне побольше написать таких картин — и я поправлю свои материальные дела. Но помещик, взяв у меня этюд, уехал в Одессу по делам и кому-то показал. Те пришли в восторг. И он пишет этому инженеру Гольденбергу, что «если этот мальчик хочет учиться, то пусть он приедет в Одессу, я ему вышлю на дорогу. Я говорил о нем, показывал профессорам Одесского художественного училища его этюд, этюд им понравился, они сказали: “Пусть он приедет и проэкзаменуется. Если он подойдет, мы его примем”».

Дувакин: А что на этом этюде было изображено?

Нюренберг: Этюд мой был, конечно, не этюдом. Это была копия с открытки немецкого типа с немецким пейзажем, но в чем-то он перезванивался с русским, так что можно было его выдать за русский пейзаж, но опытный глаз опытного художника, конечно, сразу чувствовал, что это не русский пейзаж и может быть копией.

Нюренберг: И, когда я приехал в Одессу и меня этот помещик свел в школу и при мне начал расхваливать мою работу, академик Попов, бывший директором школы, сказал: «Да, но ведь это же не русский пейзаж! Вы говорите — этюд. Это копия». — «Да нет!» — он говорит. И они долго спорили, и этот помещик мой убедил этого академика, что это оригинал.

Дувакин (усмехается): А вы не признались?

Нюренберг: Я не участвовал в объяснениях. Они так горячо спорили обо мне, зачем мне вмешиваться? Тем более это касалось моей карьеры будущей.

Этюд понравился, и я был посажен среди экзаменующихся (в то время шли экзамены). Я сделал набросок головы какой-то — не помню я, не то Гомера, не то Сократа, — и им понравилось. Они нашли, что меня можно принять. Приняли меня во второй класс Одесского художественного училища.

Амшей Нюренберг — студент Одесского художественного училища. Одесса. 1908© amshey-nurenberg.com

Амшей Нюренберг — студент Одесского художественного училища. Одесса. 1908© amshey-nurenberg.comДувакин: Это училище еще среднее? Это не высшее училище?

Нюренберг: Среднее. В Одессе называлось оно «Художественное училище имени великого князя Владимира Михайловича» (или Александровича). Помещику я настолько понравился — не знаю чем, — что он мне сказал такую вещь: «Вот что, Нюренберг, я беру вас на попечение свое, я вам буду ежедневно посылать на учебу восемь рублей, а вы учитесь».

Дувакин: Ежемесячно, конечно.

Нюренберг: То есть «ежемесячно восемь рублей, а вы учитесь. Только одно условие: учитесь честно, преданно. Отец ваш не в состоянии вас учить: у вас большая семья, у вас десять душ! И поэтому у него нет сил и денег вам посылать на художественную учебу. У меня один мальчик, но я очень люблю искусство и люблю талантливых детей. И хотя я к евреям отношусь очень сдержанно — так же как и к русским: я немец, — но я люблю талантливых детей и вот беру на себя миссию — тяжелую, но благодарную: я вас буду учить, пока вы не окончите Одесское художественное училище. Вот вам мой банк, мой счет, вы будете приходить каждый месяц, там будет для вас восемь рублей, мною посланных, и вы их получите, и это будет на вашу школу. Но учитесь. Договорились?» Я его поблагодарил, пожал ему руку, он уехал, а я остался в Одессе.

Дувакин: Это очень здорово. Как фамилия этого помещика?

Нюренберг: У меня есть фотография.

Дувакин: Вы не помните фамилию?..

Нюренберг: Нет, вы его не знаете. У него трагическая жизнь. Когда я был комиссаром искусств, я его хотел спасти.

Дувакин: Его расстреляли, да?

Нюренберг: Нет, он бежал. Он мне говорил: «Нюренберг, — его тон я помню, — не уговаривайте меня, меня расстреляют». Я говорю: «Я имею большую власть в Одессе. Я — комиссар, я с ВЧК в таких отношениях…» — как армяне показывают. «Я вас спасу». — «Нет-нет-нет. Не надо».

Нюренберг: В последнем классе Одесского художественного училища была очень интересная жизнь. Несмотря на то что оно среднего характера, духа, там рождались и росли большие идеи. Ну, во-первых, политические. Там были кружки. Был кружок Союза русского народа. Они ходили с книгами, отращивали себе волосы, носили очки, говорили басом.

Дувакин: Это кто — члены Союза русского народа?

Нюренберг: Это учащиеся. Причем социал-демократов было больше среди архитекторов (там были и архитектурный отдел, и скульптурный). Среди художников было больше эсеровского типа — душевного, живого, скандального. А социал-демократы — это книжники, очкари, и поэтому к ним отношение было другое, понимаете? Но они шефствовали своими башками над всей школой, и, когда нужно было решить какой-нибудь идеологический вопрос, обращались к ним.

Дувакин: И вы что же — водились тогда с социал-демократами или с эсерами?

Нюренберг: Нет, я с социал-демократами. Социалистами.

Дувакин: Но формально вы в партии не были?

Нюренберг: Формально ни в каких партиях, ничего. Просто я тоже носил рубашку… Носили черные рубашки с поясочками — это, значит, социалисты. Пиджаки и не галстуки, а косоворотки — это Союз русского народа.

Дувакин: А эсеры?

Нюренберг: А эсеры такие путаные были.

Дувакин: И лохматые эсеры тоже были.

Нюренберг: Да. Причем были и евреи, и русские. Я помню, социал-демократ… такой типичный, как на юге называли великороссов, кацап — говорил он очень хорошим русским языком и вечно говорил, вечно поучал. Когда началась война, он обанкротился: он встал на точку зрения русского шовинизма и потерял доверие. Ну, о них — это отдельный разговор, это не стоит.

Амшей Нюренберг. Москва. 1977© amshey-nurenberg.com

Амшей Нюренберг. Москва. 1977© amshey-nurenberg.comНюренберг: Интересно то, что в старшем классе установилась связь с Парижем. Так как там больше всего было евреев, то они не мечтали о Петербурге, они мечтали о Париже, куда они могли за двадцать рублей, как я это сделал, поехать.

Дувакин: Это было легче, чем поехать в Петербург?

Нюренберг: Ну, конечно.

Дувакин: Ну, вам же в Петербург черта оседлости мешала.

Нюренберг: Евреям не разрешалось…

Дувакин: …ни в Москве, ни в Петербурге.

Нюренберг: Правда, кто кончал с отличием и кто имел аттестат зрелости… У меня был неполный аттестат.

Дувакин: Простите, Амшей Маркович, я только вот что не совсем понимаю: значит, это все-таки было среднее училище? А после него было там еще высшее?

Нюренберг: Петербургская академия. Там делились ученики: кто заводил роман с Петербургом и академией, а кто заводил роман с Парижем, кого тянуло в Париж. Я был в числе тех, которых тянуло в Париж. Мне импонировало то, что писали из Парижа уже устроившиеся люди: «Какого черта вы сидите в вонючей Одессе, когда здесь так хорошо? Мы вот с такими-то и такими-то устроились. Приезжайте скорее, пока нет зимы этой гнилой. Сейчас тепло. Поехать можно так» — они давали направление. «Только заработайте и хорошенько оденьтесь, чтобы вы не приезжали нищими. Помните, что самое ужасное — если вы приедете в плохом костюме, небритым и в грязном белье. На последние деньги — постарайтесь их достать, заработать — купите себе пальто, костюм и приезжайте». И тут же добавляли, что «сейчас увлекаются художником таким-то» — Аман-Жаном, Симоном, которые вышли из моды теперь. Это были очень хорошие художники, но реалистического направления. Мы уже о них знали. Они нам писали, присылали журналы — и мы горели. Письмо из Парижа поднимало давление у нас у всех и температуру.

Дувакин: Ну а Матисс и прочие уже шумели?

Нюренберг: Не было их тогда. Не было. Ни Сезанна, ни Матисса, ни Дерена, ни Пикассо, конечно, — никого. Эти люди появились в 1910—1912 годах.

Дувакин: Ну Матисс-то раньше?

Нюренберг: Кто?

Дувакин: Матисс ведь раньше, по-моему.

Нюренберг: Боже сохрани. Нет. Матисс появился… первые вещи — в 11-м году, в Salon des Indépendants.

И я начал готовиться к Парижу. Нужны были деньги. Отец не мог дать.

Дувакин: Восемь рублей мало, чтобы в Париж ехать.

Нюренберг: Да. К этому обратиться Гольденбергу — ну, он может дать пять рублей заработать художнику, десять.

Дувакин: Гольденберг — это который контору держал. А помещик?..

Нюренберг: А помещик настроился против меня. Когда я окончил школу, он сказал: «Вы должны ехать в Петербург». Я сказал: «Оскар Васильевич, я собираюсь в Париж». Он мне дал понять, что он больше меня поддерживать не будет, восьми рублей посылать он мне не будет. «Вы — русский и учитесь здесь, и некуда вам ехать. Русские художники неплохие, чего вы лезете в чужой город? Французский язык вы не знаете…» А он великолепно знал немецкий, конечно, свой язык, говорил по-французски как француз, а писал по-русски так, что я их вызубривал, письма, и это первые знания русского языка — культурного, литературного.

Письмо из Парижа поднимало давление у нас у всех и температуру.

Дувакин: А он помещик был местный, около Одессы?

Нюренберг: Около Елисаветграда. Небольшой помещик, двести десятин имел.

Дувакин: Ну, пустяки, чепуха. Из немецкой семьи?

Нюренберг: Из немецкой семьи. Очень много он мне дал уроков жизни, учил меня.

Дувакин: Он вам все-таки очень много добра сделал.

Нюренберг: Очень много. На последней фотографии (я ее сдал сейчас в архив) написано на обороте: «Дорогому Амшею с просьбой простить за все содеянное для него». Я вот сейчас говорю — и у меня слезы.

Дувакин: «Простить»? Почему же «простить»?

Нюренберг: «Простить»… Ну, это такая линия. Он же французского духа человек. Ирония. Понимаете, он же принес мне много радости и горя… Он обиделся два раза. Он у меня нашел книжки Кропоткина, нашел письма Чернышевского, книги. Он мне сказал как-то раз: «Нюренберг, вы же ни черта не понимаете в этом. Зачем оно вам? Учитесь. Ну что вам оно даст? Вы — художник».

В школе я быстро шел. Когда я пришел в натурный класс и написал натюрморт, подошел Ладыженский, талантливейший… король акварелистов, и сказал мне, заикаясь (имитирует): «Ну-ну-ну-ну, что, что вы будете делать у меня? Вам у меня нечего делать. Идите дальше, идите, уйдите, уйдите, вам тут нечего делать». (Дувакин усмехается.) Я пошел к Костанди, о котором написал очень теплую статью, был его любимым учеником и тоже его подвел.

Нюренберг: И вот я начинаю собираться в Париж. Денег нет. Я узнаю, что моя другая сестра, которая служила в редакции и очень дружила с редактором — Горшков, кадет, выпускал «Голос Юга», где я написал первую статью о выставке (там была выставка), — ему нужны два портрета: умершей матери, которую он нежно любил, и отца. Я берусь писать эти портреты, пишу, он очень доволен и платит мне 100 рублей. Я чуть не, понимаете, потерял рассудок. 100 рублей — это же Париж! Но первое, что мне нужно было сделать, — это, конечно, пальто. Я связываюсь с лучшим портным в Елисаветграде. Он достает лучший материал и шьет мне лучшее, как он говорил, в Елисаветграде пальто. Причем он мне говорит так: «В этом пальто вы можете показаться в Париже. Там, вероятно, даже будут интересоваться, кто вам сшил такое пальто». Я покупаю себе костюм, небольшое белье и éду.

У папы был друг, очень приятель хороший, который жил в Брест-Литовске, который занимался всякими делами, в том числе и переправкой евреев в Америку. Он ему пишет письмо, что вот я хочу ехать в Париж. Он: «Пусть он приедет в Брест-Литовск, я его устрою». Приезжаю в Брест-Литовск, живу у него. Там много у меня до сих пор живых сценок из юмористического цикла, которыми я мог бы вас угощать долгое время, но не хочется.

Дувакин: Ну, это уж немножко в сторону.

На первом месте по количеству были евреи, отправлявшиеся в Америку, на втором — поляки (тоже в Америку) и украинцы, которые в Канаду и в Соединенные Штаты.

Нюренберг: Он пишет мне несколько рекомендательных писем евреям, которые работают на самой границе. Пять рублей мне стоило. Казакам, которые охраняют границу и пропускают, — по два рубля. Значит, четыре рубля. Девять рублей я ему платил. С расходами другими двадцать рублей мне стоило все это.

Дувакин: То есть вы нелегально перешли?

Нюренберг: Перешли нелегально. Я подъезжаю к тем местам — это в районе Беловежской пущи — и вхожу в дом одного еврея; он меня принимает, читает письмо, говорит: «Хорошо. Завтра идет группа. Выспитесь, покушайте, ночью мы вас разбудим, и вы присоединитесь к группе, которая отправляется к границе». Я начинаю немножко попугиваться…

Дувакин: Трусить.

Нюренберг: …но это меня интересует как человека, любящего авантюры всякие или интересные вещи. Я вхожу в этот дом, где собираются будущие контрабандисты.

Я им показал письмо от друга отца. Они прочли, улыбнулись и сказали, что мне нужно отправиться в дом, где собираются все те, которые должны перейти через границу. Это была просторная хата такого польского типа. Когда я пришел туда, там уже было много народу. Часть собравшихся пела революционные песни, другие пили, третьи рассказывали какие-то смешные истории друг другу и хохотали громко. Потом все кончилось, полегли спать, потому что в три часа, предупредили нас наши вожаки, надо вставать и идти в лес, к границе. Мы все уснули. Среди нас были евреи, поляки и украинцы. На первом месте по количеству были евреи, отправлявшиеся в Америку, на втором — поляки (тоже в Америку) и украинцы, которые в Канаду и в Соединенные Штаты.

В три часа нас разбудили, выстроили гуськом, и мы пошли по глубокому, необычайно стройному, красивому лесу. Дело было ранней зимой, но снега было много.

Помню очень душераздирающие сцены: какой-то старый еврей со своими внуками шел впереди меня и все поругивал Америку: «Чтоб она сгорела со своими доллáрами, со своими делами, и мне бы не нужно было ходить с этими несчастными внуками и таскать их». Он их брал на спину, они плакали, мерзли, жаловались.

И так мы дошли до одного угла леса, какая-то просека была, где вожак нас остановил и сказал: «Никаких разговоров, ни песен, ни свиста, потому что тут должны быть уже казаки». И вдруг, когда мы свернули в одну какую-то просеку, мы увидели на горке силуэты казаков. Это было в пять часов утра. И я слышал, как один из казаков считает: «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать…» Я был двадцать вторым и был очень рад, что четный. Когда мы спустились — за казаками был овраг, — то попали в руки уже немецких солдат, которые кричали: «Водка! Водка! Водка!» — и им нужно было давать денег на водку. Я дал им какую-то мелочь, отскочил от них и быстро взобрался на горку. За горкой большие сараи, в сараях — столы, за столами — какие-то старые евреи, которые меняют русские и польские деньги… нет — русские на немецкие.

Дувакин: Польских не было.

Нюренберг: Польских не было тогда, да. На марки. Рубли на марки. Вот мы поменяли, и потом нас посадили на арбу большую и повезли в так называемую эмигрантскую баню. Там раздевали, там просматривали, кому ехать в Америку, кому ехать в Канаду. Врач рассматривал глаза, нет ли трахомы, нет ли туберкулеза. Меня не рассматривали, потому что я собирался не в Америку, не в Канаду, а в Париж. Меня отстранили, и я устроился в каком-то углу. И так я прожил там несколько дней, которые не выпускали, боясь, что я хочу обмануть комиссию по просмотру здоровья. Потом я там нашел одного какого-то милого человека, я его нарисовал, он вошел в мое тяжелое положение и сказал, что он поговорит с шуцманом [1]. Шуцман, поглядев на меня и выпив бутылку пива, за которую я уплатил, выпустил меня из этой бани. Я побежал на вокзал и сел в поезд, который идет на Париж.

Амшей Нюренберг. Париж. 1928© amshey-nurenberg.com

Амшей Нюренберг. Париж. 1928© amshey-nurenberg.comНюренберг: Произвел он на меня не то впечатление, какое я ожидал и рисовал себе. Это был серый, дождливый и невысокий Париж. <…> [2]

Я начал рассматривать и нашел, что кафе ничем особенно не блистает, обычное кафе. Потом Теодор подходит ко мне и на ухо говорит: «Амшей, у тебя деньги есть, конечно, французские. Купи этим женщинам круассаны, рогалики и закажи для них кофе». Я говорю: «Почему я должен купить?» — «Это, — говорит, — проститутки, которые остались без работы, их никто не взял, и по принципам, по традициям нашим таких надо подкармливать. Так как ты приехал из России…» Я говорю: «Ну я же не богач, я же не купец гуляющий. Ты же знаешь, что у меня деньги очень скромные». — «Все равно. Ты обязан». И я вынужден был подчиниться французским традициям. Я угостил их кофе и круассанами, они очень мило улыбались мне и благодарили — и ушли. «Вот видишь, — он говорит, — ты уже на пути к тому, чтобы сделаться настоящим парижанином».

На второй день я надел пальто и ждал Теодора. Он пришел ко мне. Поглядел он и говорит: «Слушай, Амшей, в этом пальто я с тобой не пойду никуда, ты производишь нищее впечатление. Это провинция. Где ты его достал?» Я говорю: «Ну, сшили мне». — «Ты его должен скинуть». Я говорю: «Как же? А в чем же я останусь?» Он говорит: «Я тебе, во-первых, дам одного покупателя на пальто, а потом мы достанем. У тебя есть мелочь?» Пришел какой-то покупатель и оценил в пять франков. Пальто мне стоило сорок рублей.

Дувакин: Франк стоил семь копеек.

Нюренберг: Вот первые мои неудачи… И так началась парижская моя жизнь. Потом я устроился в «Парижском вестнике» художественным рецензентом, писал статьи.

Дувакин: Как же вы без языка-то были?

Нюренберг: Русский. Это же русская… В «Парижском вестнике».

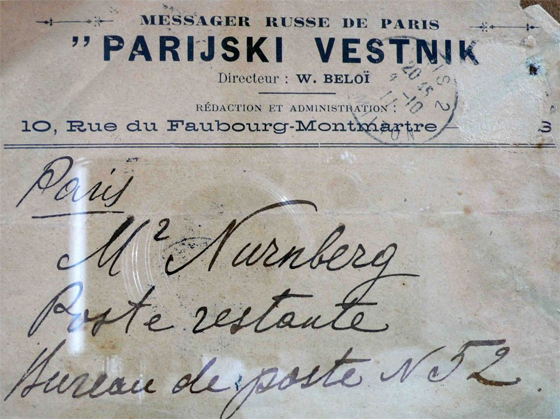

Письмо из русскоязычной газеты «Парижский вестник», для которой Нюренберг писал репортажи о художественной жизни в 1911–1912 гг.© Архив Амшея Нюренберга в Кировоградском областном художественном музее / amshey-nurenberg.com

Письмо из русскоязычной газеты «Парижский вестник», для которой Нюренберг писал репортажи о художественной жизни в 1911–1912 гг.© Архив Амшея Нюренберга в Кировоградском областном художественном музее / amshey-nurenberg.comДувакин: Да. Нет, но вообще-то вам трудно было без языка?

Нюренберг: Трудно, но вообще кумекал там, некоторые вызубрил слова: «bonjour, monsieur», «comment ça va», «dit moi», «s'il vous plaît» там, «la rue» такая-то сякая-то, «à gauche», «à droite». Вот такие простые слова я быстро вызубрил. И потом по дороге в словарике. Вот началась моя жизнь в Париже.

Дувакин: И в Париже вы пробыли, значит, с 11-го года до…

Нюренберг: До 13-го. Два с половиной года.

Дувакин: Вы там учились живописи?

Нюренберг: Ну, конечно, учился.

Дувакин: Где?

Нюренберг: Учился в частных академиях: Жюлиан...

Дувакин: За это надо было платить?

Нюренберг: Да, Жюлиан. Платить? Чепуха. Франк, два франка — приходите, работайте. Очень дешево. Ходил по музеям очень, по выставкам, сам участвовал в выставках. Жил я в гостинице «Генрих IV». Когда я писал домой, что живу в гостинице «Генрих IV», то дома думали, что я устроился как Ротшильд. А это была нищая паршивая гостиница, где ютились самые нищие люди.

[1] Шуцман — член шуцманшафта («охранных команд»).

[2] Пауза в полторы минуты. Стерты случайно ворвавшаяся запись, помеха и несколько фраз, произнесенных Амшеем Марковичем. Он приступил к рассказу о том, как один приятель впервые повел его в парижское кафе и в связи с этим произошел несколько поразивший Амшея Марковича и, по его мнению, характерный для парижских нравов эпизод (звуковое примечание В.Д. Дувакина).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202365355 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202360818 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202343858 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202368729 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials