Молодая Россия

Молодая РоссияНепрерывная ферма

В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов

9 ноября 20211279 Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»© Россия-1

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»© Россия-1Весь апрель российские медиа писали о довольно посредственном сериале «Зулейха открывает глаза», который вышел в прайм-тайм на одном из государственных каналов. А в сети вокруг него же бушевали споры: о советских репрессиях, татарском быте 1930-х годов, нравах и сюжете о том, как раскулаченная татарка Зулейха и комендант лагеря энкавэдэшник Иван любят друг друга. Упрощение, нечувствительность, агрессия в этих разговорах пугали. Оказалось, что у меня принципиально другой взгляд на сюжет сериала, нежели у моих знакомых и друзей из самых разных сфер — бизнеса, науки, правозащиты или феминистского активизма, у многих медийных спикеров, мнения которых я ценила. Мне было больно оттого, что люди рассуждают о моей истории и моей идентичности с колониальной близорукостью, не видят за мелодраматичностью сюжета проблемы советской ассимиляции народов и не понимают, почему я так взволнована. Может быть, впервые в жизни я громко стала говорить: я — татарка. Мои татарские бабушки тоже были раскулачены. Я — носительница постпамяти об их страданиях. И я против того, чтобы спекулировали на моей истории и превращали ее в неосталинский фольклор (а именно это произошло в сериале).

Спекуляцию усиливает соединение в одном сюжете трех вещей. Речь идет о татарах как о неких Других; повествование развивается на фоне конкретных исторических событий — коллективизации и насильственной ассимиляции, жертвами которой стали многие татарские семьи; наконец, в центре сюжета оказывается женщина. Я спрашивала себя: а что, если бы речь шла о мужчине, не о Зулейхе, а о Рашиде? Думаю, я бы не так волновалась. Это бы принципиально изменило сюжет. В культурных практиках, которые мы знаем из истории, у мужчины-чужака другой статус, нежели у чужачки-женщины. Мужчину чаще всего убивают, признавая в нем опасного субъекта; женщину завоеватели забирают как награду. Так происходит и здесь. Имперское приветствие разрыва женщины с ее культурной и религиозной традицией не стоит путать с феминистским пафосом.

Есть еще один важный вопрос: зачем сейчас, в 2020 году, медиаменеджерам госпропаганды вдруг понадобилось выдумывать коллективный образ моих раскулаченных бабушек? Что полезного для российской политики они увидели в сюжете книги, взятой в основу сериала? Я открыла книгу и начала внимательно читать…

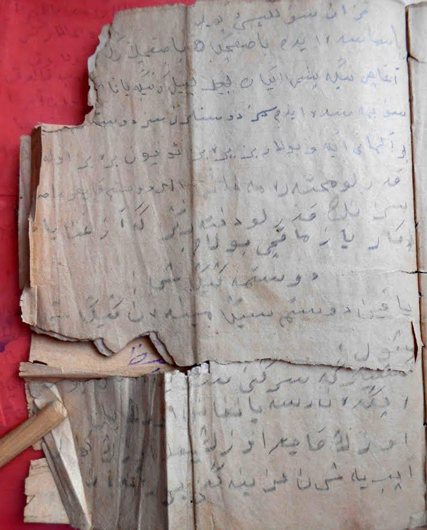

Мухтарьяма Ситдик. Дневник 1914–1930-х гг. Рукопись. Семейный архив

Мухтарьяма Ситдик. Дневник 1914–1930-х гг. Рукопись. Семейный архивВ 2015 году в издательстве «АСТ» вышел дебютный роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Вышел и вышел — как еще много плохих и хороших романов. Литературный критик Галина Юзефович одна из первых написала о нем небольшую рецензию. Немного поругала, немного похвалила. На этом все могло закончиться, но произошли удивительные события. Продажи книги росли, роман попал в шорт-лист «Русского Букера», а через полгода после его выхода стал первым лауреатом премии «Большая книга» и победителем в номинации «Проза года» национальной премии «Книга года». У Яхиной появились именитые поклонники — такие, как Захар Прилепин, на тот момент защитник присоединения Крыма и без пяти минут советник лидера ДНР, ярый сторонник сталинской политики. В интервью 2015 года Прилепин особенно подчеркивал, что роман написан «без перекосов в какую бы то ни было сторону» и «в романе нет ничего политически конъюнктурного».

С тех пор прошло пять лет. И вот на телеканале «Россия-1» большая премьера. Кинокомпания «Русское» сняла восьмисерийный сериал «Зулейха открывает глаза». Медиа из всех идеологических лагерей печатают интервью с режиссером, актрисой и автором.

Гузель Яхина подчеркивает, что в основе романа лежит история ее бабушки. Частная история, семейный миф — какая разница, было так на самом деле или нет. Однако структура книги уверенно обобщает частности в собирательный образ «дремучей» и «жестокой» татарской этничности, противостоящей советской цивилизации, — и теперь эта идея начинает доминировать в большом медийном продукте на государственном канале. В беседе с Сергеем Медведевым Яхина признается, что хотела противопоставить «национальное» и «универсальное». Что же означает это «универсальное» в 2020 году, когда советское осталось в прошлом?

«Мы прекрасно понимали, что возмутятся и коммунисты, и фундаменталисты в Татарстане, и еще масса людей, отрицающих сам факт раскулачивания», — заявила генеральный продюсер фильма Ирина Смирнова. Тут смущает все: и сами термины, и то, что отрицающих факт раскулачивания и татарских фундаменталистов ставят в один ряд. Но именно эти предложенные позиции всплывают в любом разговоре о критиках сериала и оказываются опорными в речи публичных спикеров, обсуждающих полемику вокруг фильма: если вы — не «коммунист» и не «татарский националист», сериал должен искренне заинтересовать вас, не вызывая никакого сопротивления. В этом позиция Андрея Макаревича по сути не отличается от взгляда Захара Прилепина (хотя в этот раз он и признается, что книгу не читал).

Наиболее прямо и грубо принцип этого соединения объяснил Андрей Ерофеев: «Или они уже забыли, как открывать глаза, или пропаганда выколола им глаза. Посмотрите, ведь это все фундаменталисты — те, кто выстраивается против этого фильма. Это такой казарменный фундаменталистский коммунизм, исламский фундаментализм — это те люди, которые выдумывают себе бога: или Сталина, или исламского бога».

Разговоры о национализме начались после действительно бурной реакции татарской общественности на сериал. Негативные отзывы звучали от самых разных групп. Татарских критиков больше всего беспокоило, что фильм прославляет ассимиляцию, опираясь на грубо стилизованный образ татарской культуры, при том что книга подается как новый образец национальной литературы. Многим неприятно, что Гузель Яхину называют татарской писательницей только из-за ее этнической принадлежности. Потомки раскулаченных настаивают, что роман приукрашивает жизнь людей в спецпоселениях. В одной из рецензий на книгу 2018 года образы Зулейхи и Ивана Игнатова интерпретировались как аллюзия на отношения Татарстана и современной России. Наконец, актеры из Татарстана еще в 2018 году публично сообщили, что отказываются сниматься в сериале: «Играть в таком фильме не позволяет совесть».

В социальных сетях можно встретить сочувствие татарам от тех, чьи родственники тоже пережили репрессии. Но большинство говорит о фильме и реакции татар с довольно высокомерной имперской позиции. В этом ряду — как либеральные критики, так и исламофобы: те и другие предлагают татарам признать, что деревни у них были дремучими, а мужики жестокими. Журналист Сергей Медведев и правозащитница Ирина Щербакова в передаче на «Радио Свобода» аргументировали свою позицию тем, что в ответ на миф о «справедливом» раскулачивании татары создают миф о «счастливых зажиточных крестьянах», при том что и русские, и татарские деревни в те времена были одинаково патриархальными.

На противоположном краю спектра комментарием отличилась журналистка Анастасия Миронова (да, это она в свое время беспокоилась, что Москва превращается в Москвабад, потому что в одном из районов депутатом стал мусульманин): «Меня больше удивляет, почему книгу так жестко принимают татары <…> Башкиры живут с татарами и говорят, что все правда там. И я жила среди татар и помню патриархальные татарские деревни. Ничего там такого ужасного в книге нет. У татар просто спесь — их дурное нутро вынули наружу». Впрочем, кто-то зашел дальше и увидел в сопротивлении сериалу «Бирнамский лес» — начало национального мятежа.

Ирина Щербакова права, когда говорит, что мы охвачены постколониальным синдромом. Но в то же время она не замечает, что само обсуждение сюжета сериала и книги происходит в советской колониальной системе координат, где все строится на бинарных оппозициях. Мы втягиваемся в дискуссию о том, были ли татарские женщины грамотными или безграмотными, счастливыми или несчастными, устои — дремучими или «прогрессивными», сталинские репрессии — «зверскими» или «приемлемыми», а в конечном счете решаем, какой должна была быть колонизация народов. В эту ловушку поначалу попалась и я, вспомнив, что мои родные жили в татарской деревне, но были грамотными, — и поспешила сообщить об этом в социальных сетях.

Колониализм заканчивается, а колониальность остается: мы непроизвольно транслируем ее почти всякий раз, когда говорим о географии, миграции или национальностях. По этой же причине в любом признаке осознанной национальной идентичности в России видят «мятеж», понимая национализм как что-то сугубо отрицательное. Многие не готовы признать, что восприятие истории остается разным у разных групп, что национальные нарративы имеют вес и существует немало причин, почему человек считает себя татарином и может быть задет, когда дело доходит до литературных интерпретаций его истории.

Роман «Зулейха открывает глаза» написан как постмодернистский текст и потому эклектичен. В нем есть безжалостные методы сталинского времени и хвала советской эмансипации женщин; сочувствие репрессированной интеллигенции и культ войны; оправдание депортации народов Крыма и осуждение архаической этнокультурности. При этом Яхина верна традиции литературного ориентализма, помещая одних героев в современность, а других лишая пространственного и временного существования.

Отношения между татарским и советским мирами строятся в романе как отношения классической пары Восток — Запад, которые франко-египетский исследователь Анвар Абдель Малек назвал отношениями господина и раба. Раб — пассивный, угрюмый Другой, которого надо либо держать в узде, либо заставить встроиться в нормативное пространство субъекта-Запада, подчиняя «прогрессу». Самые подходящие средства для передачи этой логики — яркий и суггестивный, но ничего не проясняющий язык и мелодраматичность сюжета — как в романе 1875 года «Рабыня Изаура». Именно так написан один из эпизодов «Зулейхи», где в спецпоселение прибывают «превентивно» депортированные люди:

«Весной сорок второго Кузнец явился, как всегда, — снегом на голову, вдруг. Привел с собой баржу, плотно набитую изможденными людьми с темно-оливковой кожей и породистыми выпуклыми профилями — крымские греки и татары. Принимай, говорит, Иван Сергеевич, басурман на свою голову. И обеспечь меры безопасности — как-никак, социально опасный элемент в больших количествах и отменного качества. Смеется.

Басурман депортировали с южных территорий превентивно, не дожидаясь, пока край будет занят оккупантами и малые народы и народцы получат возможность переметнуться к врагу — как говорится, во избежание.

Ну, греки — так греки. Хоть эскимосы с папуасами, Игнатову не привыкать. Он как-то подсчитал интереса ради все национальности, обитающие в Семруке, — девятнадцать штук получилось. Теперь, значит, еще плюс две. Отправили темнокожих в пустующие бараки — вещи кинуть. А затем — в тайгу, граждане социально опасные, еще полдня рабочих впереди. Игнатов поручил басурман Горелову, у того хорошо получалось новичков уму-разуму учить».

Татарские критики правы, когда называют роман не татарским и не о татарах, еще и потому, что татар в тексте можно заменить на любой другой народ. Колониальная традиция не различает домодернистские субъектности и не разбирается в деталях: они все для нее — «народцы», эскимосы и папуасы, загадочный «Восток», населенный суровыми и «социально опасными» экзотическими существами. Депортированные народы встают в ряд «печенегов и половцев», с которыми империи как-то надо было «справляться», чтобы потом использовать как рабов.

В первой части романа речь идет о жизни главной героини в богатом деревенском доме. Главное здесь — схематично выведенные образы, у которых почти отсутствует индивидуальность, а из чувств выражена только злость. Нам описывают жизнь дикарей, хомо татарикусов [1], полумифических жестоких чудовищ, чьи избы холодны, а дети умирают от неизвестных причин. «И слышишь, сынок? Мы их не ели. Мы их похоронили. Сами, без муллы, ночью… По кладбищам людоеды табунами ходили, чуть увидят свежую могилу — разроют и сожрут покойника…»

Муртаза — муж героини — не столько мужчина, сколько Змей Горыныч, демон, олицетворяющий традиционное насилие. Его мать не просто лишена имени (главная героиня называет ее Упырихой), но как будто лишена и человеческого тела. «Вот она, Упыриха, совсем близко: простирается от стены и до стены, как широкое поле. Бугристые старческие кости торчат вверх, столетнее тело рассыпалось меж них причудливыми холмами, кожа висит застывшими оползнями...» Сама Зулейха фигурирует в свой дикарский период жизни под именем «Мокрая курица». Муж ее бьет, насилует, а свекровь изводит работой.

Конечно, с такой жизнью хочется расстаться. Помогает героине в этом отряд НКВД, пришедший окончательно раскулачивать зажиточных дикарей. Во главе операции — Иван Игнатов, которому, как Георгию Победоносцу, положено убить змея «старого мира» — мужа Муртазу. И, как Робинзону Крузо, взять трофей — дикарку, эдакую Пятницу, которая только теперь может получить имя — Зулейха Валиева. Она словно впервые и слышит его, когда ее увозят из деревни. Отъезд описан как праздничное действо: «Зулейха-а-а! — воет ветер в ушах. — Зулейха-а-а!.. Караван с раскулаченными тонкой шелковой нитью тянется за горизонт, над которым торжественно восходит алое солнце».

Вторая часть романа («Куда? В Дорогу») начинается со слов «Хороша баба». Здесь у дикарки появляется гендер, а арест и депортация предстают как неизбежная необходимость: так Зулейха переносится в новый мир «прогресса», в русскую, советскую, а точнее — в сталинскую цивилизацию. «Вы едете освобождаться от оков старого мира — навстречу новой свободе, можно сказать! — продолжает греметь Игнатов». Пока Зулейха жила в деревне, все ее дети умирали (читаем: у архаики нет будущего), но по дороге в спецпоселение она узнает, что беременна, и уже в Сибири благополучно рожает сына Юсуфа. Он, правда, болен — как если бы болезнью было его «кулацкое происхождение».

Лагерная жизнь на Ангаре (третья часть) описывается так, словно репрессированные были первыми переселенцами в Америку, которым предстояло цивилизовать дикие земли. Читающие могут поверить, что, если бы не построили лагерей и спецпоселений, Сибирь так бы и жила в своей средневековой тьме, бродили бы по ее просторам злые волки и медведи. Развитие сюжета осторожно приводит к тезису: какими бы жестокими ни были сталинские переселения народов и раскулачивание, они стали благом для советских людей. Как такую мысль в романе могли одновременно пропустить сталинисты и те, кто готов сравнить Яхину с Солженицыным? Возможно, именно это в книге оценит Захар Прилепин, когда ее прочитает.

Цивилизация приходит из центра — об этом мы узнаем в четвертой части. Просвещенные ленинградцы помогают Зулейхе поумнеть и вдохновляют ее сына искусством. Комендант лагеря, возлюбленный Зулейхи Иван Игнатов, переписывает метрику парня. 16-летний Юсуф превращается в уже излечившегося «Иосифа Игнатова» и уезжает учиться на художника прямо в Ленинград. Роман на этом заканчивается.

Те, кто знаком с исламской литературой, знают, что Юсуф и Зулейха — известная пара имен, такая же, как, например, в православии Борис и Глеб. Иосиф, а точнее, Осип — один из вариантов русификации Юсуфа. Но Гузель Яхина своему читателю это не объясняет, и на первый план выходит другая ассоциация.

Момент счастливого превращения Юсуфа Валиева в Иосифа Игнатова особенно возмутил татарских критиков. Типичный штамп советской литературы о перековывании героя в советского человека, этот прием игнорирует всю рефлексию языковой политики сталинских лет, когда миллионы людей в бытовом общении стали называть нацменами, а национальные имена — конечно, кроме имени Иосиф — превратились в ругательства. Татарам, башкирам, евреям, якутам, ингушам и многим другим для простоты и удобства русского большинства предлагали переименовываться в Вань, Миш и Маш. Так мою бабушку Гульсум превратили в Галю. Дядю Мансура — в Мишу. Да и меня не раз спрашивали: «Как твое имя звучит по-русски?» Эта национальная рана еще не залечена, и сюжетный поворот книги заставляет ее воспаляться.

Тема говорящих имен вышла на новый виток в сериале, где заключенные-татары по неизвестным причинам получили имена исторических и современных муфтиев России, подобно генералам КГБ Пушкину и Гоголю, фигурирующим в бондиане. Невежество и неряшливость сценаристов — явное и громкое подтверждение колониального сознания. Мусульманское духовенство потребовало от создателей фильма извинений.

И еще об именах. Гузель Яхина могла назвать свою героиню любым распространенным татарским именем: Нафиса, Гульнара, Фатима, Накия или хоть та же Гузель. Думаю, что выбор имени Зулейха совсем не случаен: оно отсылает нас к одноименной пьесе Гаяза Исхаки, классика татарской литературы начала ХХ века. В его «Зулейхе» речь идет о христианизации татар на Волге в XIX веке. У героини-татарки отнимают мужа, объявляют ее христианкой, превращают в Марфу и насильно выдают за русского. Не в состоянии вынести отношение к себе и издевательства мужа Петра, она пытается совершить самоубийство.

Идеолог национального татарского движения и талантливый писатель, в 1920 году Исхаки эмигрировал из Советской России в Берлин, а после прихода нацистов перебрался с семьей в Турцию. Вплоть до позднего НЭПа «Зулейха» Исхаки была самой популярной пьесой в татарских театрах, а затем была запрещена в СССР вместе с другими его произведениями, которые до сих пор не переводились на русский язык.

Зулейха Исхаки — татарская Эмилия Галотти. С трагедией Лессинга, где девушка из низшего сословия отказывается быть фавориткой для правящей элиты, пьесу Исхаки объединяет не только антиколониальный, но и феминистский взгляд: в обеих пьесах речь идет о праве на субъектность в сословном обществе. В этом Гузель Яхина явно оппонирует Исхаки. В ее версии главной угрозой для героини является татарский муж, а ассимиляция приносит счастье.

Но и в татарском доме, и в советской ссылке Зулейха Яхиной полностью лишена субъектности, и это героиню совсем не смущает. Она ни за что не борется, не протестует. «Да и с ней ли все это было? Ее жизнь теперь: поймать спокойный взгляд доктора (“С Юзуфом все хорошо, Зулейха, не волнуйтесь”), дождаться Игнатова с охоты и Лукку с рыбалки (“Мясо! Сегодня будем есть мясо!”), свернуться кольцом вокруг спящего на нарах сына и вдыхать, вдыхать его нежный запах…»

В поисках литературной сестры для Зулейхи Гузель Яхиной я вспоминаю фильм «Белое солнце пустыни», где солдат Петруха уговаривает Гюльчатай открыть личико. «Открывающая глаза» Зулейха, по сути, та же Гюльчатай. Не женщина, а трофей, вещь, воспринимающая как хозяина каждого мужчину, который берет над ней «шефство». Должно ли это, как в советской трагикомедии, позабавить читателя романа?

Открывая книгу в первый раз, я обратила внимание только на одну сюжетную линию — энкавэдэшник убивает кулака в татарской деревне и «спасает» его жену, перемещая ее в советский мир, где у них начинается любовь. В истории литературы и кино есть сюжеты про такие отношения. Но речь там идет о стокгольмском синдроме, о травме, выражающейся в садомазохистских практиках. В голову сразу приходит фильм 1974 года «Ночной портье», где встречаются бывшая заключенная концлагеря и нацистский офицер. Но даже такие сюжеты стали возможны после четкого называния одних палачами и преступниками, а других — жертвами.

Трагедия войны и Холокост осмыслены, а коллективизация не воспринимается как травма, аналогичная концлагерям.

В России для новой легитимизации сюжета о любви, описываемой Яхиной, нет условий. Здесь никто не извинился ни перед одним из репрессированных народов, преступления не были озвучены, коллективная память о репрессиях осталась скрытой.

Когда-то — тоже через раскулачивание — в советскую реальность попали и мои татарские прабабушки, бабушки и их сестры — Газиза, Мухтарьяма, Сара, Гульсум и Фатима. Они до конца жизни помнили каждого коменданта и надзирателя, которые били их кнутом, отбирали еду и деньги, заставляли их, голодных, по десять часов копать твердую землю и дробить породу в будущем Магнитогорске. Они не могли простить ни одной смерти, которую им пришлось увидеть.

В советской парадигме мои бабушки были преступницами. Позже их признали жертвами, побочным эффектом индустриализации, но их судьбой особенно не интересовались. Кто же они теперь, в 2020 году, для официальной истории России?

Фоном для создания и экранизации романа Яхиной стали расцвет неосталинизма второй половины 2010-х (все эти плакаты, цитаты, памятники и мозаики в храмах) и политика утверждения русского языка как «естественного духовного каркаса многонациональной страны» — в том числе в Татарстане. Восприятие сериала накладывается на готовый набор идеологем о России как преемнице СССР и Российской империи. Его основной посыл вполне соответствует мировоззрению нынешней власти и подходит для ее культурной политики, где сталинские репрессии подаются как необходимость ради подвига. Депортированные и раскулаченные крестьяне вместе с интеллигенцией и НКВД строят героическую страну, их страдания — вклад в величие империи. А мы с вами — дети жертв и палачей одновременно, нам предлагают на этом успокоиться. Откликнется ли такая идея новой общероссийской парадигмы в людях? Дискуссии вокруг сериала показали, что нет.

Я вспоминаю один важный текст о постсоветском хронотопе исследовательницы колониальности Мадины Тлостановой. В нем она цитирует Вальтера Миньоло, который переформулировал картезианское «Я мыслю, следовательно, существую» на «Я там, откуда я мыслю». Когда биография, география и знание неразделимы, универсальное знание отступает: «на место универсальности приходит плюриверсальность». В постсоветских людях давно сплелись разные идентичности, мы — новые субъекты эпохи, которые уже не расшифровываются с помощью сталинского фольклора. Я не являюсь только татаркой, только постсоветской женщиной, только россиянкой. Во мне не только моя память и мое знание, но и множество локальных и глобальных идентичностей, которые прочитываются не только в России, но и в мире. Нас больше невозможно втиснуть в одно понятие, будь это постсоветский человек или человек эпохи позднего Путина.

Роман и его экранизация выглядят лишь ресентиментом по временам, когда «универсальное» как смесь русского и советского могло сработать на объединение. Это антропологический артефакт нашего времени, слепок российского политического сознания и его имперских комплексов. Но для общества в этой истории тоже есть своя польза. Из постсоциалистической пустоты раздалось многоголосие. Мы обнаружили себя в своей разности, заявили свое право на голос. У тех, кого не замечали, появился шанс сломать парадигму и вылезти из ловушки имперской логики.

В качестве иллюстрации к этому тексту я попросила прикрепить фотографию страницы из дневника моей прабабушки Мухтарьямы. Мне еще предстоит его расшифровать, но из некоторых предложений понятно, что описывала она в нем деревенский быт и свою жизнь. Этот дневник, закодированный арабской вязью, был для моей бабушки самым дорогим, что осталось у нее от матери. Для меня это документ субъектности, памятник личной истории татарской женщины начала XX века.

[1] Я использую логику Малека и другого классика деколониальной теории Эдварда Саида, писавших о создании Западом разного рода лишенных субъектности «хомо» — хомо египтикусов, хомо арабикусов…

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Молодая Россия

Молодая РоссияВ своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов

9 ноября 20211279 Кино

Кино Общество

ОбществоТрилогия «Записки сумасшедших» завершается историей бывшего партийца Богомолова, который просто хотел отдохнуть (и понять диалектический материализм)

8 ноября 2021156 Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка«Внезапно пошел первый снег, и я успокоился»: дух московской осени в новом клипе рок-мэтров

5 ноября 2021308 Искусство

Искусство Общество

Общество

Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)

3 ноября 2021437 Colta Specials

Colta SpecialsЧетыре молодых поэта из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска помогают сверстникам справляться с травмами, возрастным кризисом и страхами

3 ноября 2021179 Искусство

ИскусствоТибо де Ройтер о Красноярской биеннале, «Очумелой выставке» и сибирско-немецком сотворчестве

3 ноября 2021204 Современная музыка

Современная музыкаКак сохранить деревянную архитектуру Томска средствами современного искусства и экспериментальной музыки

2 ноября 2021221 Академическая музыка

Академическая музыка