В одном из стихотворений, написанных среди разрухи 1919 года, «Тебе — через сто лет», Цветаева обращалась к далекому потомку и говорила одновременно о тщетности поисков ее, которую «не помнят даже старики», и об уверенности, что потомок этот всем своим земным привязанностям предпочтет именно ее, «умéршую сто лет назад». В канун юбилея Цветаевой поэт Мария Степанова и филолог, автор литературной биографии Цветаевой Ирина Шевеленко поговорили о работе памяти и забвения, понимания и искажения в посмертной судьбе поэта.

Ирина Шевеленко: Мне давно хотелось поговорить с тобой о Цветаевой в таком вот публичном формате и одновременно без плана, без заранее продуманной канвы, ну то есть так именно, как говорят о важном. Это вряд ли юбилейный жанр, но другого повода может и не представиться.

В свое время Цветаева, раздражаясь привычкой критиков говорить о ее произведениях в терминах реконструкции авторских намерений, писала: «Чем рассказывать мне, что в данной вещи хотела дать — я, лучше покажи мне, что сумел от нее взять — ты». Для меня эта фраза — что-то вроде внутреннего эпиграфа-камертона к нашему разговору, но ее смысл я толкую намеренно расширительно. Что я имею в виду? Автор — и ты, конечно, знаешь об этом больше, чем я, — постоянно видит собственные отражения в зеркалах чужого понимания. Эти отражения он может очень по-разному оценивать (даже не будем намечать спектр этих оценок), в этих отражениях смешиваются или накладываются друг на друга представления о его жизни, окружении, интересах и о том, что автор написал и как это понимать. Переходя в эпоху «посмертия», эти отражения окончательно выходят из-под контроля автора, но и при жизни он невелик. Однако Цветаева, мне кажется, не случайно предпочитает несовершенства этих субъективных отражений (того, что «сумел взять» читатель из прочитанного) прочтениям как гаданию об авторских намерениях. Как человек, много занимающийся последним, я понимаю, что живая жизнь любого произведения — в первом. Читают, примеряя на себя, соотнося с собой, воображая, что это про них (или именно что вовсе не про них!), или что это их глазами увидено, или что теперь они тоже так видят; чужие жизненные коллизии «прочитывают» так же. И эти несовершенные прочтения «заряжают» тексты и фигуры авторов для дальнейшей жизни. Так вот, мне интересно было бы начать с вопроса — а что, как тебе кажется, «сумели взять» у Цветаевой вторая половина русского ХХ века и начало XXI? А к чему оказались равнодушными? Это в равной мере вопрос о поэтическом и человеческом.

Мария Степанова: Это хороший способ начать разговор (сразу с верхнего «до», так говорила Ахматова о том, как устроены стихотворные зачины у Цветаевой) — хочется отвечать сразу на все и, в первую очередь, подумать об исходном тезисе: у меня-то всегда вызывала смутное раздражение логика, в которой к текстам относятся как к поводу — к вещи, полезной в домашнем или душевном хозяйстве. «Это про меня», «я тоже так думал, только не находил слов», «чего бы почитать под пледом зимним вечером» — такое чтение вроде как неизбежно, и стихи (и тот род прозы, который меня интересует) действительно то и дело играют роль этакого, что ли, секулярного таинства: делают заряженными холостые патроны повседневности, сообщают осмысленность нашему способу жить. Поэзия делает вещи освещенными; ну и освященными тоже в каком-то смысле.

Все это как-то слишком, что ли, уютно; и то, что формулировки и смысловые ходы, добытые труднопредставимым для сегодняшнего дня образом, — а они, если говорить о поэтах двадцатого века, кого ни назови, — прямой результат особых обстоятельств: невыносимого давления, страха, самоотречения или отказа от себя; вещей, короче, с привычной повседневностью мало совместимых, — так вот, то, что этот особый опыт теперь можно получить без всякого усилия, зачерпнуть ложкой, как карамельки в магазине… это остается для меня проблемой. То, что сумеет взять читатель, — заведомо меньше того, что дается ему в руки текстом; и так ли здесь важен фильтр, который накладывает на текст моя субъективность? Что я могу сделать с поэтом, кроме как упростить его до того или иного однозначного прочтения? Что можно сделать с Цветаевой как с единством: с этим огромным, до неба, обескураживающим массивом свидетельств, черновых и чистовых записей, стихов законченных, незаконченных, утраченных, с длинным хвостом апокрифов, каждый из которых дает нам в итоге одну и ту же миниатюрную модель существования, несовместимого с жизнью? Самое очевидное — прочитать; но гораздо проще — предложить прочтение; и все ярлыки, которые лепятся к цветаевскому имени второй уже век, все эти «истерика», «мелодрама», «надрыв», как и неизбежные отсылки к женскости, — это ведь и есть то, что сумели взять. Цветаевская история, биографическая и текстуальная, — живой протест против любой нормативности. Уюта в этом немного.

Но у текстов есть свои способы сопротивляться любой функциональности, любому способу сделать их частью чужого уюта, особенно если речь идет о стихах. Знаменитое определение Эмили Дикинсон (она говорит о холоде, о том, как при чтении чувствуешь, что у тебя сняли верхнюю часть черепа, — то есть этот сквозняк нездешнего ты ощущаешь голым, ежащимся мозгом) — о том, что поэзия не подтверждает априорное знание, не легитимирует уже существующий статус-кво. Наоборот, она — способ любое знание утратить, провалиться в него, как в черную дыру. В этом смысле мне кажется продуктивным говорить о цветаевском наследии из этого угла: что не пригодилось? Что оказалось раздражающим, мешающим, не вписывающимся даже в широкие ворота новой чувствительности? У этих текстов (у этого способа соотноситься с окружающим) по-прежнему высокая способность раздражать; никакое «дыр-бул-щыл», впитавшееся в сухую почву учебника, не вызывает такого отторжения. Что это, по-твоему? Что именно мешает (а для меня это бесспорно так) Цветаевой — хорошо вроде как прочитанной, давно и прочно усвоенной — стать историей литературы, закрытым кейсом в ряду подобных? Здесь есть какая-то своя траектория, непохожая на остальные. На мой осторожный взгляд, в системе актуальной поэзии, что бы мы под этим ни понимали, по-прежнему важен Мандельштам; как никогда работает — наращивает новые валентности — Кузмин; остаются заряженными разного рода дуги: от Хлебникова до Введенского, от Гуро до Сатуновского. Другие же тексты, зачитанные когда-то до дыр, до гласных букв, на глазах выпадают из активного словаря. Цветаева не принадлежит ни к тем, ни к этим. С тем, что от нее осталось, мало кто работает; но и остыть этому корпусу текстов не удается. Есть у тебя такое ощущение? Что из того, что она хотела дать, усвоено? Что осталось непрочтенным — и почему?

Шевеленко: Я начну, пожалуй, с остановки в неожиданном месте. Когда я говорю о присвоении (или отторжении) текстов разными читательскими субъективностями, я меньше всего вижу тут отношение к тексту как к «поводу», тем менее как к предмету, сообщающему уют или неуют нашему существованию. Как частность, такое отношение возможно, но это частность. Понимание поэтических текстов их читателями я не могу, на самом деле, описать как серию упрощающих «прочтений». Мы вообще не знаем, что делается со стихами в головах читателей: абсолютное большинство из них никогда ни себе, ни другим про это не рассказывает. (Но едва ли стихи могут жить в нашем сознании как автономные мегабайты памяти, не вступая ни в какие отношения с прочим нашим человеческим опытом. «Примеривание» чужих текстов на себя в этом смысле неизбежно.) Что мы знаем — это публичные суждения очень небольшой прослойки «профессиональных читателей» (из числа современников и потомков), которые всегда касаются тех или иных частностей текста или текстов, но часто принимают риторическую форму обобщающих суждений. Видимо, это ты и называешь «прочтениями» (в плохом смысле), которые по существу начинают функционировать как заместители текстов. Тут я совершенно согласна.

Когда Цветаева требует от читателя показать, чтó он «сумел взять» из прочитанного, едва ли она занимается раздачей карт-бланшей на вот такие «прочтения». Но в том же эссе (это «Поэт о критике») она настаивает на том, что чтение — это «сотворчество» и что «если читатель лишен воображения, ни одна книга не устоит». Есть разные типы письма, конечно, и не любое письмо открыто такому роду чтения — или, скажем осторожно, не всякое письмо ему открыто в равной мере. Мне кажется, что цветаевское письмо ему не просто открыто, а действительно его требует и что это вообще одно из важнейших свойств ее речи. И это, кстати, не позволяет из ее стихов особенно много «получить без всякого усилия», «зачерпнуть ложкой» и т.д. Наоборот, там «на входе» очень суровый отсев читателей; ну если не на входе, то на ранних этапах. То есть «суметь взять» без предварительного вложения собственной «доли» мало что можно. Я здесь говорю совершенно не о том типе усилия, который мы обычно связываем с задачей чтения «сложной» поэзии: не о распутывании цепочек аллюзий, не об анализе языкового или стихотворческого экспериментаторства. Этот пласт «сложности» в Цветаевой необычайно ярок и значителен, но он-то как раз признан, принят, усвоен последующей традицией. А вот областью постоянного дискомфорта, неостывающего напряжения, если не неприятия, областью, порождающей ярлыки, про которые ты говоришь, остается то, что можно назвать речевой прагматикой и что как раз тесно связано с требованием читательского «сотворчества».

Сейчас постараюсь объяснить, как я это понимаю. Прагматика речи связана не просто с задачей донесения некоторого сообщения, но с пониманием говорящим своей позиции по отношению к адресату или адресатам этой речи: я даю команду и подразумеваю, что меня будут слушаться; я жалуюсь и подразумеваю, что мне будут сочувствовать; я учу и подразумеваю, что за мной пойдут. Цветаева говорит: «Я одна в мире. Я хочу понять, почему я в нем одна и как мне в нем быть одной». Кому она это говорит? Богу. Ну или, как ни назови (я вот, скажем, человек нерелигиозный), это инстанция, внеположная миру нашего повседневного опыта, но такая, которой устройство этого мира вéдомо. Можно считать ее воображаемой, неважно. «Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Всё» — это формулировка из «Искусства при свете совести», то есть начала 1930-х годов. Там эти слова говорятся как бы вне соотнесения с собственным речевым опытом, но мне они представляются совершенно непосредственно связанными с ним. Отсюда та свобода говорить все до конца, которую многие читатели Цветаевой считают непростительной. Такая речевая прагматика у Цветаевой, конечно, не сразу складывается, точнее, не сразу становится главной, магистральной. Идет постепенный внутренний рост, а кристаллизует его внешняя встряска: революция. В первые пореволюционные годы все просто сходится вместе: неуют внутренний совпадает с неуютом внешним. Этот неуют Цветаева прорабатывает, проговаривает как избранность, как предназначение:

Бог меня одну поставил

Посреди большого света.

— Ты не женщина, а птица,

Посему — летай и пой.

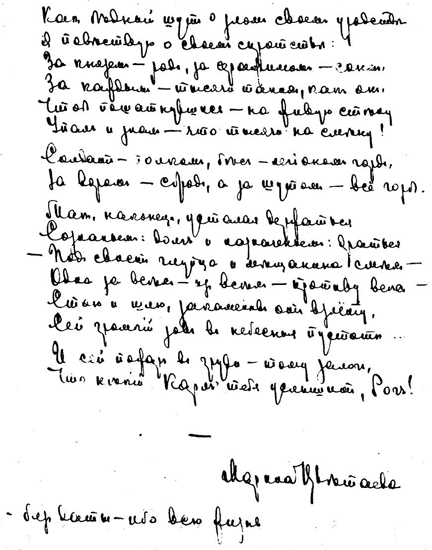

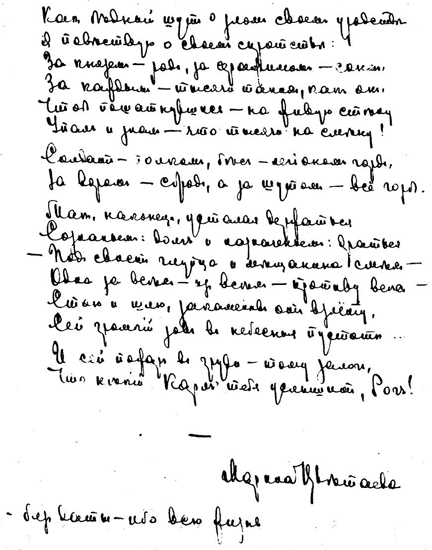

Это ноябрь 1918 года. Меньше чем через три года будет первый набросок «Роландова рога», где та речевая прагматика, о которой я говорю, уже видна как на ладони: «Как некий шут о злом своем уродстве, / Я повествую о своем сиротстве» и т.д. В автографе этого стихотворения, который Цветаева посылает в 1933 году А.Л. Бёму, «некий» заменено на «бедный» (в других вариантах на этом месте — «нежный»), но главное, замечательна приписка: «без даты — ибо всю жизнь». Для Цветаевой, всегда пунктуально датирующей свои стихи, это очень значимое отступление от правила. То есть всю жизнь длится эта речевая ситуация: «Стою и шлю, закаменев от взлёту / Сей громкий зов в небесные пустоты». Однако в прагматику этой речевой ситуации для Цветаевой включено и то, что у этого «зова» должен быть земной слушатель, что «некий Карл тебя услышит, рог». То есть вакансия читателя открыта.

Автограф стихотворения Марины Цветаевой «Роландов рог»© Литературный архив Музея национальной письменности в Праге, фонд А.Л. Бёма

Автограф стихотворения Марины Цветаевой «Роландов рог»© Литературный архив Музея национальной письменности в Праге, фонд А.Л. БёмаНо это особая вакансия. Читатель оказывается в роли присутствующего при разговоре, который ведется не с ним. И здесь — главная развилка для читателя. Можно этот речевой поток ощутить как имеющий какое-то отношение к тебе, и тогда ты делаешь шаг и оказываешься не рядом, но внутри него, между тобой и текстом возникают отношения, и их возможный спектр довольно широк: от идентификации с автором (то, с чем мы сталкиваемся в «наивной» читательской рецепции Цветаевой не так уж редко) до рационализации себя как интерпретатора больших массивов этой довольно сложной в своей внутренней организации речи (исследовательская позиция, — моя, скажем). В любой точке спектра это «сотворчество», быть абсолютным ухом ты не можешь, это роль не твоя. А второй путь от развилки — сказать, что автор говорит не с тобой, мимо тебя, не замечая тебя, и что все это не имеет к твоему опыту никакого отношения. И это-то совершенно нормально, но на этом слишком часто не останавливаются: все, идущее мимо собственного опыта, квалифицируют как «истерику», предельную досказанность — как неприличие, а любому этическому императиву текста противопоставляется знание типа «она была неверной женой и плохо заботилась о детях». Предмет и прагматика речи автора вытесняются из рефлексии полностью, и получается такой «асимметричный ответ». В этом смысле, мне кажется, в рецепции Цветаевой постоянно присутствуют приращение понимания и приращение/поддержание непонимания, и в этом действительно, как ты говорила, особость ее кейса по сравнению с другими поэтами того поколения. Ее тексты не остывают из-за спорящего над ними хора голосов. После стольких десятилетий этих дебатов приходится признать, что эта особость объективная, неустранимая, что ли, по крайней мере, в пределах вéдомого нам временнóго горизонта. Но мне-то кажется, что это не менее яркая форма актуальности, чем другие, тобой перечисленные.

Будет интересно услышать, что ты об этом думаешь. И еще, если получится по ходу, расскажи, как складывались твои отношения с Цветаевой как читателя-поэта. Ты, с одной стороны, больше, чем кто-либо в твоем поэтическом поколении, подчеркиваешь ее особую значимость для тебя, а с другой — эта значимость не того рода, которая порождает зависимость в поэтическом инструментарии. На мой взгляд, так же было с Бродским в поколении более раннем. Хочется понять, как ты сама это видишь.

Степанова: Интересно, как мы с тобой, не сговариваясь, думаем в одну сторону — туда, где разворачивается этот ни с чем не сравнимый обвинительный процесс: Цветаева поверх чужих голов обращается к единственному Собеседнику, обладающему всей полнотой информации, читавшему «каждую хвисточку», помнящему каждый умысел (еще одно слово из ее оперативного словаря), но их разговор невозможен без свидетеля, и этим свидетелем может оказаться только человек, кто угодно, случайный читатель, ты или я через сто лет со всеми нашими неизбежными несовершенствами. И это, кажется, связано с тем, что Цветаева не мыслит свою ситуацию как специальную, уникальную; она, как ни странно, в этом смысле — антипод романтического поэта. Ее случай — ее выпадение из рядов, постоянная требовательная невстроенность в структуры человеческих отношений — не реализация права сильного и уж никак не какое-нибудь «поэтам вообще не пристали грехи». Мы еще, надеюсь, поговорим об этом.

В материалах цветаевского круглого стола, подготовленных «Знаменем», есть замечательные соображения поэта Василия Бородина, и среди них одно, которое мне кажется очень точным. Я его на свой язык перевожу примерно вот как: поэзия начала XXI века не совпадает с цветаевской по главному параметру — по самому типу высказывания. Ее нынешняя задача — распушить предмет разговора, сделать этот предмет средой, имеющей подвижные очертания, внутри которых и в момент письма, и в момент чтения тоже неизбежны движение, вариативность смыслов и возможностей, которая и делает высказывание объемным; таким образом, неполная точность работает на расширение пространства, делает его местом для жизни. Цветаевский текст, наоборот, выстраивает себя по недвусмысленной линии, которую невозможно не заметить или счесть несущественной. Относительно этой явленной неизбежности каждый раз приходится себя определить, найти возможность согласия или отказа. Ты либо здесь, либо там; каждая строчка, каждое утверждение оказывается чем-то вроде компаса, с которым сверяешься, прокладывая собственную траекторию.

Одна из важных для меня черт цветаевского корпуса текстов (или способа существования, тут нет особой разницы) — неизбывная системность всего ею написанного; то, как любой отрезок делового письма, черновой набросок или беглое наблюдение демонстрируют единство метода — до такой степени, что понимаешь, что метод здесь — не вопрос выбора. Он — физиологическая неизбежность, такая же, как отпечатки пальцев или структура волос; может меняться точка зрения или предмет описания, но все, что происходит в подвижной зоне между умом и бумагой, трансформируется одинаковым образом. Был, кажется, постсоветский анекдот про военный завод, решивший переквалифицироваться в фабрику детских товаров, — но раз за разом вместо детской коляски на конвейере сам собой собирался автомат Калашникова. Невозможность и соблазн быть не-собой — вещь, с которой так или иначе имеет дело любой пишущий (шире, любой живущий). Но нигде, кажется, обреченность на себя не проявляется так ярко и так страшно, как в стихах и прозе Цветаевой, — это речь невольника, человека, полностью лишенного права выбора. Когда она говорит Пастернаку «Ты ж у лиры крепостной», она знает, о чем идет речь, — и ключевое слово тут не «лира», а «крепостной»: деваться некуда, счет, который она предъявляет мирозданию, включает не только тот событийный ряд, что мы знаем, но и неизбежность собственных реакций и кромешную зрячесть человека, который не может ничего изменить ни в себе, ни вокруг. Это чувство именно что повседневное, типовое; но жар, с которым Цветаева отказывается считать происходящее (с нею или внутри нее) нормальным, приемлемым, не имеет, кажется, аналогов. Это — движущийся скандал длиной в десятилетия, это совершенно (говоря языком общего пользования) невежливое, неприличное поведение: вот все терпят, и некоторые даже довольны — а эта дама почему-то голосит, требует, не успокаивается. Чем больше мы сумели притереться к миру, чем меньше его зубчатые колеса режут наши собственные бока, тем более неприемлемым кажется цветаевское негодование. Все жили и умерли, что тут особенного-то? Особенное — само это чувство природного права на собственный ответ (в том числе на «ответ с отказом» — на решительное «нет», сказанное этому миру); исходит оно не из представлений о собственной исключительности — романтических ли, каких-то иных, — а из уверенности в том, что любая отдельность должна быть увидена и уважена. В эпоху коллективистских проектов, во времена тоски по единству такая позиция оказывается очень уязвимой. Но она, как бы сказать, несгораемая — со времен книги Иова, где единственный голос, который оказывается адекватным в диалоге с чужим страданием, — это голос самого Бога, чьи аргументы не опровергают собеседника, а превышают, у них попросту другой масштаб, и только эта смена уровня делает разговор состоявшимся.

С другой, литературной, стороны, неподвижность силовых линий, вокруг которых располагается любой цветаевский текст, не мешает ей делать с собственным я — с тем, что тогда было принято называть авторской манерой, — разные штуки, совершенно не похожие на те траектории развития, что были в ходу в те времена. За какой-то десяток лет она сменяет множество языковых масок и оптических систем, которые даже не следуют одна за другой в более-менее привычной логике прогресса, линейного развития, а чередуются, сосуществуют, словно несколько одновременно работающих предприятий, у которых один владелец. «Русская» Цветаева «Мóлодца» и особенно «Переулочков» соотносится с оптикой «Лебединого стана», но совсем уж далека от автора «Приключения» или «Феникса»; эти тексты действительно можно было бы издавать под разными именами, как — если верить цветаевской прозе — предлагал когда-то Волошин. Эта рябь возможностей, это разнообразие — все, что кончается перезагрузкой, стихами «После России», а потом постепенным, неохотным уходом из лирики, — как будто заслоняет даже одну константу, которая, наверное, кажется мне сейчас (или всегда) чем-то главным; ну, для меня главным.

Цветаева — мастер утверждений, которые легко могут показаться слишком радикальными, даже безответственными в какой-то степени: любая стартовая ситуация ею завышается, разворачивается до предельно широкого обобщения, до небесного, недостижимого образца. Проверяется на соответствие какому-то надчеловеческому стандарту. Я все думала, на что это похоже — скорее всего, на автомобильный краш-тест, на эксперимент, когда вещь, предназначенная для жизни и движения, вдруг оказывается в экстремальных обстоятельствах. Рубят ее саблей, лупят по ней кувалдой, плющат, прессуют, пока она не сдается наконец — или не выходит из испытания выжившей, выдержавшей. Цветаевский подход к действительности — такой тест на прочность. Она не признает людей и явлений, непригодных для обработки под высоким давлением. Неудивительно, что проверки не проходит почти никто: в итоге с ней остаются все больше вещи вовсе нечеловеческие — куст да стол. Я все вспоминаю позднее письмо к Пастернаку, то, где она прощается с ним после того, как он впервые за годы оказался за границей и проехал на поезде мимо отца и матери, которые ждали и не дождались. Это страшное письмо, потому что очень уж зрячее; она там говорит «я сама выбрала мир нечеловеков, что же мне роптать» — слишком хорошо понимая чрезмерную степень своей человечности, читай — уязвимости. Вот этот постоянный, в три хода, механизм проверки вещности на вечность (и наоборот, потому что недостаток человеческого Цветаева ведь судит еще строже, чем неспособность к бессмертию), который нельзя отключить и с которым нельзя не считаться, оказывается для меня страшно важным. Все, что делала, что делает Цветаева, размещено в этической системе координат; выжить там по ее законам, наверное, невозможно — но и не считаться с ними не получается.

Шевеленко: Очень здорово, что ты упомянула по ходу совершенно антиромантический этос, который Цветаева — особенно в зрелые годы — настойчиво утверждает. Собственно, это довольно рано начинается. В 1915 году она пишет себе на день рождения стихотворение «Заповедей не блюла, не ходила к причастью...» Начало как будто обещает декларацию романтической исключительности, но уже во второй (и финальной) строфе оказывается, что «я» неотличимо от всего земного мира: «Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи — / Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!» И это вообще-то важнейшая для Цветаевой позиция: она пишет историю себя, пишет свою речь к высшему Собеседнику как свидетельство о human condition, о том, что значит быть человеком, человеком-поэтом, в частности. И, скажем, завороженность или зацикленность русских читателей на подробностях личной, любовной жизни Цветаевой — это, конечно, очень яркая иллюстрация к тому, что сделали с русской культурой изоляция ХХ века и подавление личности в условиях этой изоляции. Именно прямая речь о себе представляется нарушающей приличия, а вовсе не обстоятельства, которые являются ее предметом, — иначе обсуждению подлежал бы приблизительно каждый первый. Цветаева в ранний период своей посмертной славы оказывается «окружена» поколением советских читателей, которое, с одной стороны, страшно стеснено в своих представлениях о частном мире человека императивами тоталитарного единообразия и для которого, с другой стороны, личное — единственная область жизни, которую можно постараться уберечь от публичности и государственного вмешательства. И ее берегут. Понять истоки противоположной позиции, позиции «я не боюсь сказать», оказывается очень сложно: она выглядит чуть ли не патологической. Шлейф этого непонимания тянется к следующим поколениям и едва ли вполне иссяк даже сегодня.

Между тем Цветаева почти единолично (если мы выходим за пределы первых двух десятилетий ХХ века) делает колоссальную культурную работу: дает голос — на русском языке — современному переживанию эротического и дает голос женскому переживанию эротического, вообще женскому чувству. Причем происходит это по ходу какого-то совершенно иного поиска: осмысления, разрешения экзистенциальной дилеммы — между этосом личной свободы и личного выбора и этосом, предписанным традицией/коллективом/верой. То есть она просто проговаривает самые базовые дилеммы современности в том виде, в каком они предстоят каждому. Вообще каждому. Как она запишет в 1932 году в рабочей тетради: «Я мое — не единоличное. Только очень уединенное. Одинокое я одного за всех. Почти что — анонимное».

Степанова: Именно; цветаевская речь — это речь каждого, кого угодно, но помещенного в некие специальные условия — интересно было бы сформулировать, какие именно. Здесь, может быть, важно иметь в виду катастрофический фон, на котором этот способ разговора с миром складывается. Все, что мы знаем о двадцатом веке, заставляет согласиться с Шаламовым, говорящим о бесплодном, уничтожающем личность опыте, с Примо Леви, писавшим, что выживали худшие — все лучшие погибли. Цветаева здесь не исключение, она тоже в числе погибших, и ее смерть меньше всего похожа на романтический суицид, торжество своеволия, — это такой же результат обстоятельств, как гибель Мандельштама или самоубийство Вальтера Беньямина. Это оптовая смерть человека, загнанного в угол; она происходит на миру, это общая участь, ничего особенного в ней нет, это цифра из статистики. Понимание своей ситуации пришло к людям того времени очень рано; тот же Мандельштам говорит о том, как теряет смысл личная история (и вместе с ней обессмысливаются жанровые системы), еще в 1923 году. Это сознание своей незначительности — крах ценностной системы, который переживался каждым из цветаевских современников по-разному. Но, кажется, только у нее он вызвал такую — ни на что не похожую, парадоксальную — реакцию, которая оказывается даже шире своего повода. Грубо говоря, Вагинов и Георгий Иванов каждый по-своему отвечают на крушение мира, на его необратимый слом и свою неспособность перемениться сообразно обстоятельствам. Мандельштам и Пастернак каждый по-разному осознанно переделывают собственную органику во имя жизни со всеми сообща. То, что делает Цветаева, уникально: она отказывается смириться с предложенными обстоятельствами существования как такового. Не только с предложенной рамкой истории, с русской революцией или немецкими войсками в Чехии, не только с частными несправедливостями газетной полосы — но с каждой большой и маленькой несправедливостью этого мира, начиная от проблем с квартирной хозяйкой и продолжая, не заканчивая, существованием страдания, оставленности, смерти.

Бóльшую часть этих вещей бóльшая часть человечества переносит, не замечая, с кроткой покорностью тех, кто заведомо обречен событиям, смысл и исход которых никто не удосужился объяснить. Жаловаться на судьбу считается неприличным; вносить же в это дело большую долю пафоса решается только человек, уже в какой-то степени выпавший за краешек нормы, — скандалист, безумец, бомж, мертвец, тот, для кого уже все и навсегда потеряно. Именно эту вакансию, осознанно или неосознанно, очень рано выбрала для себя Цветаева. Позже она будет точно и трезво соотносить себя с одним из хрестоматийных образцов этого рода: с Катериной Ивановной Мармеладовой, с ее «уездили клячу». С Цветаевой случилось то же самое, но начинала она не с этого — а с попытки сказать наконец все и до конца — все, что сказал бы любой прохожий, если бы не правила человеческого общежития. Лирический герой Цветаевой — это овеществленное право голоса в устах человека, заведомо лишенного всяческих прав. Неудивительно, что этот бунт по-прежнему шокирует. Важно было бы понять, сохранилась ли за ним способность освобождать. Мне кажется — да.

Шевеленко: Я не знаю, называть ли этот эффект «освобождающим» или как-то иначе, но само действие цветаевского текста внутри русской культуры уже кажется мне неотменимым. Это, по-моему, главное, что видно из той точки, где мы теперь находимся. Тот тип поэтической дикции и тот модус существования, которые соединены в Цветаевой, — это, быть может, одно из главных и совершенно новых приобретений русской культуры за последний век. Покойный Михаил Леонович Гаспаров на вопрос, за что он любит Цветаеву, отвечал: «За бесстрашие». Еще короче не скажешь.

Понравился материал? Помоги сайту!

В разлуке

В разлуке