Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам

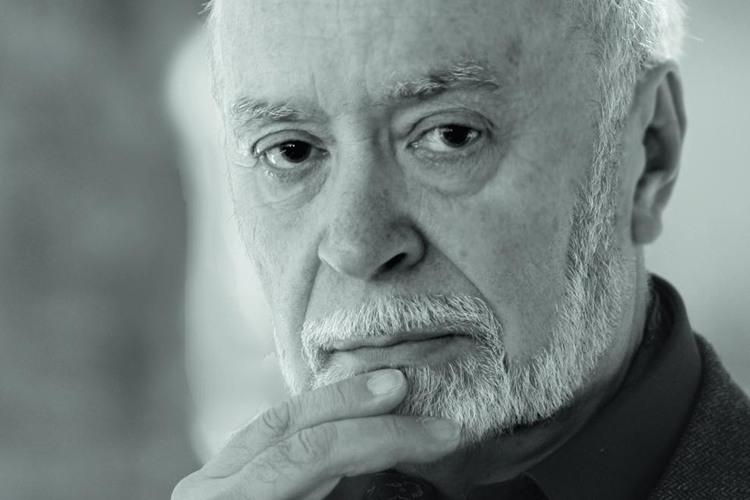

© Пресс-служба Русского музея

© Пресс-служба Русского музеяКак написал сам Михаил Герман незадолго до смерти, его мемуары — его главная книга. Подобное утверждение, на первый взгляд, может показаться странным, если учесть известность автора и множество выпущенных им книг, но «Воспоминания о XX веке» — менее всего мемуары в привычном понимании, в них довольно мало о «внешней», «событийной» стороне жизни — она в них присутствует лишь настолько, насколько нужно пояснить, объяснить движение героя во времени. В главном же — это книга впечатлений и отражений, причем в первую очередь — книга памяти, то есть повествование не о былом, а о том, как это былое помнится-вспоминается.

Наверное, с каждым подобным текстом история схожая — писал Михаил Герман свои заметки с середины 1970-х, начав собирать их, еще не очень намеренно, поверх оставленного дневника и вместе с набросками к книгам в «черную папку». Именно так и озаглавлена соответствующая глава — о периоде в жизни, о том, как начинает срастаться уже некий текст о прошлом, собирание прошедшего: во-первых, ускользающего — и воспоминание есть способ не дать ему уйти окончательно, более того — вернуть: ведь, вспоминая и фиксируя, восстанавливаешь внезапно для себя и то, что казалось уже совершенно забытым. А во-вторых, напротив, того, что значимее настоящего или, во всяком случае, не менее его реально: воспоминание — еще и способ собрать себя, переживать безвременье. Личное или общее — не суть важно, ведь независимо от того, сколь многие переживают настоящее подобным образом, для тебя самого это переживание остается не просто истинным, а одновременно и той реальностью, из которой ты действуешь: безвременье — это ведь «остановившееся время», нечто, в чем нет направленности, то есть осмысленности, — есть чистое течение времени, которое фиксируешь биологически: ты старишься, с тобой нечто происходит, одни умирают, другие, бывшие старшими, вдруг оказываются рядом с тобой по возрасту, поскольку та возрастная дистанция, что отделяла ранее, перестала быть значимой. И в этом пустом протекании времени прошлое становится и обиталищем смыслов — не для будущего, но по отношению к настоящему; последнее в этом случае оборачивается «тем, чем стало прошедшее», что из него выросло.

В этой книге есть и чарующая свобода от «слишком высокого мнения» о своих официальных занятиях: по словам самого автора, презирать награды удобнее тогда, когда они у тебя есть, презирать звания — когда ты ими обладаешь, в противном случае уже и самому трудно разглядеть, где в тебе говорит лафонтеновская лиса. А обладание и признание внешними — в первую очередь, способ обезопасить себя и то, что действительно имеет для тебя значение: значимое вовне никогда не совпадет с собственной оценкой, разве что по случайности, но и если таковая приключится, то лучше не входить в подробности — ведь тогда почти неминуемо выяснится, что и здесь понимание ценимого совершенно иное, совпадение почудилось.

© Азбука-Аттикус, 2018

© Азбука-Аттикус, 2018Замечательный искусствовед, Герман раз за разом повторяет по разным поводам, применительно к себе или ценимым им авторам, одну похвалу и одну цель — «попадать словом в изображение». Отсюда и оценка собственных текстов с пренебрежением к ранним. В них он стремился писать «правильно», соотносясь не с тем, что видит и переживает, не с собственным опытом, а с тем, как писали другие, — и эти книги оказались «чужими» в том числе и потому, что были написаны «хорошо» (в смысле «правильно»), то есть были необходимыми «ученическими», школой, которую нужно было пройти, чтобы начать писать так, как воспринимаешь, ведь это гораздо сложнее — уже хотя бы потому, что не только нужно самому подобрать слова, найти ритм, соответствующий своему опыту, но еще и это найденное должно оказаться внятным для других — для всех, разумеется, писать невозможно, но хотя бы выйти из круга делящих те же личные воспоминания и ассоциации, уметь опереть индивидуальное на значимое для других — так, чтобы они могли проделать путь к индивидуальному хрестоматийному «пирожному “Мадлен”», которое само давно превратилось и во всеобщее, далекое от прустовского, так что образованному читателю при встрече с текстом приходится открывать для себя заново конкретность образа.

В рассказе Германа о себе нет ничего героического или возвышенного: автор не то чтобы суров к себе — нет, себя он понимает, принимает как данность и свободен от желания показаться лучше, чем есть, что освобождает его и от суда над окружающими: ведь сам он вспоминает, не желая подробно повествовать о последних десятилетиях, где грозит переход то ли в публицистику, то ли в очерк современности, фразу Марка Блока: «К несчастью, привычка судить в конце концов отбивает охоту объяснять». От современности невозможно отдалиться в тексте о себе настолько, чтобы начать именно объяснять, — остается либо вычеркнуть себя, либо перейти к суду, но в этом случае текст перестает быть повествованием о времени и оказывается лишь свидетельством о нем. Объяснение же для Германа — это аналитика своего прошлого, переживание событий, от которых — и от событий, и от переживания — достаточно отдален, чтобы можно было разложить их, как цвет на картине, чтобы заново собрать в едином восприятии зрителя. И в этой аналитике именно свободный от пафоса Герман столь ценен — в способности передать читателю и чувство советского страха, столь легко оживающего, липкого и всеприсутствующего — в том, что любая ситуация может обернуться им. Но главное — в передаче образов советской униженности, постоянной зависимости, от которой «простой рабочий» оказывался гораздо свободнее, чем вроде бы значительно более благополучный человек, поскольку благополучие последнего не имело гарантий, было подвешено в воздухе, о чем нельзя было забыть. Униженность везения — в заграничных поездках, где именно «выпущенный» должен был ежеминутно помнить о своей несвободе — о прогулках обязательно втроем, об отсутствии замечаний «по поведению» со стороны наблюдающих, о нищете — и погоне за вещами, стремлении сэкономить несколько монет, отказывая себе в кофейне, поскольку можно было обменять строго означенную сумму. Запад оказывался потрясением даже не сам по себе, а в особых, специально созданных условиях — настолько невероятно прекрасным и свободным он уже неспособен предстать, став доступным, разным, просто сделавшись другими странами, где живут другие люди или ты сам. Соединяя дневниковые записи, фотографии, собственный, уже совсем иной, опыт, Герман воссоздает восприятие европейских столиц и провинции глазами просвещенного, но совершенно дикого советского туриста, каждый раз воспринимающего все как «единственный» или «последний» шанс, не надеясь на повторение, зная, что от него здесь ничего не зависит — перед ним, «выпущенным», чудо. В этом опыте «турпоездок» униженность обнажалась — внутри она притуплялась как неизбежность, здесь же постоянно напоминала о себе на контрасте с миром людей, явно свободных от этого опыта.

Но лучшие главы книги — воспоминания детства и молодости, от Ленинграда 30-х до начала 60-х, — тех лет, когда понималось мало, но воспринималось много: ведь со временем способность впечатляться тускнеет, вытесняясь опытом, — и Герман с чуткостью к бытовому, повседневному, к машинам и лампам, маршрутам трамваев и радиоприемникам, к книжным лавкам и электричкам восстанавливает свою повседневность тех лет через детали, через удивление тем, что запомнилось в наложении на более позднее знание о «значимом», но никак не отмеченном в памяти. В одной из последних глав он спрашивает себя, отчего так мало написал о матери, — и здесь читатель изумляется: ведь мать (непосредственно о которой и правда написано не очень много) постоянно присутствовала во всем предшествующем тексте, была единственным неизменным «другим» на фоне мелькающих разнообразных персонажей, большинство из которых Герман не называет по именам — последняя вежливость мемуариста, не желающего вторгаться своей памятью в существование тех, кому довелось пересечься с ним, и присваивать их себе через каталожную номинацию. Это очень бережная книга — другие в нее входят как память и образы рассказчика, ничуть не претендующего на то, чтобы знать их «как таковых»: жизнь других свободна от авторского всеведения, да и о себе он может рассказать лишь то, что понял или запомнил. О себе — и о матери, вспоминая ее еще молодой — и в последнюю поездку под Ригу. «Верила в меня, конечно, больше всех мама. Но я полагал, что она пристрастна». Ирония — защита самого дорогого, спасение слабых и умных, знающих, что любая сила имеет свой предел.

Михаил Герман. Воспоминания о XX веке. В 2 кн. Книга первая. Давно прошедшее: Plus-que-parfait. Книга вторая. Незавершенное время: Imparfait. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. 560 с.: илл. + 480 с.: илл.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

15 сентября 202257657 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202218435 Общество

ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 202217995 Литература

ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 202217464 Общество

Общество Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Литература

Литература