Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам

Макс Истмен© Library of Congress

Макс Истмен© Library of CongressСокращенный вариант главы из книги «Переводные картинки: Литературный перевод как интерпретация и провокация» (Москва: Рутения, 2022). Публикуется с любезного разрешения издательства.

You were to be my long companion.

Give me your counsel to the end!

I will be hard of soul and faithful.

Like you, my iron-hearted friend!

— Max Eastman, “Dagger” (from Lyermontov)

В центре моего внимания будет первый стихотворный перевод «Гавриилиады» на английский (и вообще на иностранный) язык [1], выполненный Максом Истменом (Max Eastman, 1883–1969) — американским поэтом, романистом, публицистом, социалистом, другом Джона Рида, феминистом, редактором левых модернистских журналов “The Masses” и “Liberator”, а также биографом, переводчиком и неофициальным литературным агентом Л.Д. Троцкого, познакомившим в 1925 году западных читателей с так называемым «Завещанием Ленина».

В июле 1927 года перевод пушкинской поэмы вышел в авангардистском англоязычном парижском журнале “transition” под названием “Gabriliad” (в том же номере журнала был опубликованы переводы «Незнакомки» Блока [“The Unknown Woman”] и рассказа Вс. Иванова «Старик» [“Old Timer”], а также продолжение “Finnegans Wake” Дж. Джойса, начатого в первом номере). В 1929 году перевод Истмена был выпущен в Нью-Йорке отдельным изданием с элегантными иллюстрациями Рокуэлла Кента под измененным заглавием “Gabriel. A poem in one song”. Во вступлении к этой эксклюзивной книжке, напечатанной всего в 750 пронумерованных экземплярах на дорогой рукодельной бумаге, переводчик называет Пушкина и Чосера счастливейшими из всех великих поэтов. Далее Истмен рассказывает историю кощунственной поэмы Пушкина, созданной в 1821 году в период «интенсивной революционной агитации» в имперской России, и не без некоторого хвастовства отмечает, что в своем переводе, написанном в 1923 году в маленьком городке на Кавказе, успешно следовал букве и веселому духу оригинала [2].

Переводчик также признается, что допустил лишь одно серьезное отступление от оригинала, а именно не стал переводить зачина (посвящения) поэмы, в котором Пушкин обращается к некой молодой еврейке (c. IX–X). За скупой информацией о создании и эстетических задачах этого перевода стоит очень интересная и показательная история, представляющая, на наш взгляд, важную культурно-герменевтическую проблему: сознательное использование переводчиком «чужого» текста для выражения «своего» содержания в иной по отношению к оригиналу культурной традиции и ином историко-биографическом контексте.

Макс Истмен на Четвертом конгрессе Коминтерна. 1923© Предоставлено И. Виницким

Макс Истмен на Четвертом конгрессе Коминтерна. 1923© Предоставлено И. ВиницкимПрежде всего следует сказать, что выбор американским поэтом произведения для перевода был явно неслучайным. Сын протестантского священника, атеист и «последний романтик» Макс Истмен был не только известным писателем, но и выдающимся (даже для поколения 1910–20-х годов) ловеласом и пропагандистом гедонизма, нудизма и свободной любви. Он также был восторженным почитателем русской литературы и русского языка, изучением которого (как он писал в своих статьях и мемуарах на протяжении сорока лет) особенно плотно занимался в постелях с русскими женщинами во время своего пребывания в 1922–1924 годах в СССР, куда он, новоиспеченный американский социалист, недавно разведшийся с посвятившей его в эту идеологию первой женой, приехал, чтобы воочию увидеть новый, свободный от эксплуатации, мир. Истмен даже разработал (и разрекламировал) собственную — флирто-лингвистическую — систему изучения русского языка посредством максимального физического сближения с его носительницами (методология, вполне в духе молодого Гете времен итальянского путешествия, но совершенно недопустимая, несмотря на радикальный коммуникативный метод, в современной практике преподавания иностранного языка).

Впервые эту систему, достойную коварно-красноречивого пушкинского змия в «Гавриилиаде», он предал огласке в опубликованной в 1925 году в журнале “The American Mercury” статье “On Learning Foreign Languages” («О преподавании иностранных языков»). Остановимся лишь на заключительных стадиях предложенного Истменом (на основании собственного опыта) процесса, берущего начало в знакомстве с подходящей по внешним данным («ибо вы собираетесь провести довольно-таки много времени созерцая оные в относительной тишине» [3]) носительницей языка в фойе некоего дома отдыха:

Полагаю, что вам удалось различить хотя бы одно слово в безумном потоке слогов, вылетевших из ее уст. Посмотрите его значение в словаре и, пока вы ищете, пробурчите что-нибудь абстрактное вроде: «Это предлог или частица?»

Вы увидите, что выражение презрения на ее лице сменится краской, дыхание задержится на мгновение, и ваша компаньонка, насупив бровки, склонится над вашим плечом, чтобы посмотреть, как вы ищете подходящее слово в вашем словаре, ее волосы тем временем крайне выгодным образом коснутся вашей щеки, а ее голос превратится в истинную симпатию, когда она скажет? «Ну вот, посмотрим, это должно быть — вот оно! Понимаете?»

К этому времени, вне всякого сомнения, вы уже приблизитесь к тенистому древу и к гораздо более важному, нежели понимание слова, осознанию собственной силы. Вы находитесь в особенном положении, ибо знаете больше о том предмете, которому ваша учительница собирается обучить вас. И ежели вы сумеете использовать всю вашу силу с той рекомендуемой мною деликатностью, которая не даст ей ни убежать от вас в страхе как от интеллектуального чудища или в припадке безумной гордости купить учебник грамматики для самостоятельного изучения языка, вы сумеете сохранить это положение возвышенной беспомощности на протяжении всей вашей амурной интриги. Ибо на каждой стадии этого процесса ваш ум узнает больше об изучаемом языке, чем ее; ее знание на кончике ее языка («her knowledge is in her tongue») [4].

Еще одним средством быстрого и эффективного овладения русским языком Истмен считал литературные переводы национальных поэтов. Начал он с Лермонтова, к которому вскоре присоединились Пушкин и Есенин [5]. По собственному признанию американского переводчика, каждый из литературных текстов, к которым он обращался, выражал его личные чувства и мысли. Так, например, “The Sail” (перевод лермонтовского «Паруса») «говорил» о его индивидуальном опыте бунтаря и странника (свои переводы из русских поэтов Истмен впервые опубликовал в сборнике с программным названием “Kinds of Love” 1931 г.).

В мае 1924 года, по свежим впечатлением, Истмен напечатал в журнале “Asia” замечательную статью «Русская душа и русский язык. Темперамент русских, раскрываемый причудами их речи» (“The Russian Soul and the Russian Language. The Temperament of the Great Russians as Revealed by the Whimsies of Their Speech”), посвященную отражению нежной и жизнерадостной русской души в русской грамматике и литературе, прежде всего в поэзии Пушкина. Восторженный почитатель русской культуры, Истмен утверждал, что западный миф о том, что русскому народу свойственны любовь к страданию и мировая тоска, совершенно ложен. Русские от природы веселы и психологически здоровы и лишь отсутствие хороших переводов Пушкина не дает западным читателям возможности понять и оценить эти веселость и нравственное здоровье:

Достоевского, знаете, могли бы и повесить, а Горький мог бы умереть от голода, — или, чтобы добавить оптимизма, Пушкин мог бы быть переведен — и тогда наше представление о русской литературе было бы совершенно иным. Никогда еще ни было веселья народнее, остроумия живее, жизнерадостности прекраснее, чем в поэзии Пушкина. Вы, скорее всего, имеете представление о его стихах, более или менее соответствующее этому грубому, варварскому, мрачному, глубокому, возвышенному, расколотому и мучительному образцу русской души, но, уверяю вас, что это впечатление ошибочно. В поэзии Пушкина больше солнечного, жизнерадостного счастья, чем в какой-либо иной великой поэзии мира, и, пожалуй, в ней есть и еще более утонченная грация [6].

Истмен также утверждал, что русский язык по своей природе близок английскому, хотя и отличается от него (в лучшую сторону) в некоторых существенных чертах (например, в полном отсутствии «всей этой пыли артиклей и предлогов» [7], которое превращает язык в подобие детской игры или игривые телеграммы, отправляемые взрослыми). Более того, русская литература, заявлял он, имеет особую прелесть для американского уха даже в буквальном переводе.

В качестве примеров он приводит дословные переводы фрагмента речи В.И. Ленина о Брес -Литовском мире и — стихотворения Пушкина «Ночь» («Любовь и Революция» — название итоговых мемуаров Истмена 1964 года — всегда в его жизни и творчестве были нераздельны):

My voice for you caressing and languid |

Мой голос для тебя и ласковый и томный |

Этот радикально буквальный перевод, сознательно нарушающий нормы английского языка, представляет собой не авангардистский эксперимент (вроде грамматического ревизионизма друга Истмена e e cummings), но доказательство того, что русский язык, по Истмену, «подобен английскому в своем фундаментальном способе выражения» (p. 373).

Показательно, что в качестве примера языковой прелести русской поэзии американский переводчик и либертен выбирает одно из самых известных эротических стихотворений Пушкина, написанных в тот же южный период, что и «Гавриилиада» (метафорически говоря, этот эксперимент представляет собой своего рода синхронный и перформативный перевод поэтического описания «чужого» любовного акта на свой язык и свой опыт — буквальное слияние с оригиналом в экстазе). Как резюмировал Истмен в упомянутой выше статье об изучении русского языка,

Вы говорите безумные вещи и вы говорите их с невероятным и искренним энтузиазмом — энтузиазмом, свидетельствующим о вашем умении сказать их. Вы не только изучаете язык, пользуясь моей системой, — вы вдыхаете свободную, легкую и мимолетную жизнь богов [8].

Русским языком он стремился овладеть как женщиной (и наоборот). И здесь у него на самом деле была реальная учительница-ученица.

Ранней осенью 1922 года в Ялте Истмен, отправившийся на юг для расширения своих впечатлений о новом мире, познакомился с молодой отдыхающей по имени Нина Смирнова, о которой он вспоминал 40 лет спустя: “хорошо сложена, шатенка, черты лица резко очерчены, глаза едва ли ее слишком настороженно сверкают” [9]. Муж Нины, инженер из Харькова, не смог присоединиться к супруге, потому что был занят на долговременной стройке. Вообще, как намекает Истмен, товарищ Смирнов не был способен к исполнению своего супружеского долга. Истмен и его подруга все лето занимались русским языком, плаванием нагишом и любовью в крымском раю, ностальгически описанном в воспоминаниях писателя «Любовь и Революция». В восприятии Истмена эта любовная история, как бы вышитая по канве «Дамы с собачкой», но начисто лишенная чеховской тоски и нравственных мучений, отражала глубинные революционные перемены в России и обещала будущее счастливое преобразование мира:

Преград для свободного осуществления сексуального выбора почти не было в начале истории «нового мира» социализма. Ни призрак седьмой заповеди, ни суровость брачной клятвы, ни даже, как я думаю, воспоминания Нины о разговоре с мужем о верности, не омрачали наших объятий под небесами. Октябрьская революция, какими бы ни были ее планы насчет пролетариата, уже привела к некоторому освобождению культурных классов. Она устранила множество искусственных барьеров между прекрасным и хорошим, включая привычку надевать одежду, отправляясь плавать. <…> Здесь — в новой стране свободы — это освобождение стало символом простодушного реализма, правдивой жизни, которую, как я думал, может принести в мир отмена классов. Во всяком случае, эта свобода райского сада, отсутствие как ханжества, так и похотливости, хорошо вписывалось в естественную красоту крымского побережья (p. 325).

По словам Истмена, его замужняя возлюбленная однажды призналась ему, что мечтала родить от него ребенка. Спустя несколько месяцев он навестил ее в Харькове и узнал, что она действительно зачала от него, но потеряла ребенка в результате падения и выкидыша (p. 405).

Этот роман в экзотических юго-восточных декорациях («пушкинский» Крым), с отброшенной, как эполеты старого строя, седьмой заповедью, нефункциональным мужем, райскими одеждами и тайным зачатием от любовника, явившегося из другого мира, как мы полагаем, является скрытым подтекстом (или биографическим стимулом) перевода Истмена — поэмы, рассказывающей живым и «смелым слогом» о странностях любви и пробуждении-освобождении плоти. В известном смысле американский гость-переводчик выбрал себе веселого «разговорчивого» русского поэта в наперсники [10]:

Let us discuss the curious ways of love: |

Поговорим о странностях любви |

Между тем главным, или тайным, «адресатом» истменовского перевода «Гавриилиады», судя по всему, была не крымская utchitelnitza Истмена, а другая русская подруга писателя — сестра первого советского командарма, председателя революционного трибунала и будущего наркома юстиции Н.В. Крыленко, с которой Истмен, специальный корреспондент газеты “The New York World”, познакомился в Генуе во время международной конференции.

Крыленко была на 12 лет моложе Истмена и служила секретаршей наркома Михаила Литвинова. Писатель вспоминал, что, в первый раз увидев его, она бросила к его ногам из окошка отеля, где жила советская делегация, розу. Е.В. Крыленко (1895–1956) была красива, похожа, как выразился один из ее современников, на «выразительных ангелочков Джотто с ее длинными, узкими глазами, высокими скулами и короткими, кудрявыми волосами», стройна и мускулиста (“muscular”) [11]. Истмен посвящал ей стихи, изображал в прозе и сделал главной героиней мемуаров, вышедших после ее смерти. Больше всего ему нравились в ней неиссякаемая жизнерадостность, доброта, отсутствие буржуазной ревности и способность любить его таким, каким он был (в “Love and Revolution” Истмен вспоминает, что рассказал ей во всех деталях о своем «параллельном» ялтинском романе и она была счастлива за него). В стихотворении, напечатанном Истменом в 1931 году, он представляет ее как свою веселую и смелую до самозабвения музу:

Most men love in a girl some star,

I love you for the things you are [12].

Большинство мужчин любят в девушке какую-то звезду,

Я люблю тебя за то, что ты есть.

Крыленко не только постоянно заботилась о своем неверном друге (ее любовь он постоянно называл спасительной), но и ввела его в круг советской элиты в период острейшего и судьбоносного кризиса внутри коммунистической партии и международного революционного движения в целом.

Именно эта женщина и привезла Истмену летом 1923 года на Кавказ (точнее, в Сочи, где он работал над своим первым романом “Venture” и биографией Льва Троцкого) пушкинскую поэму. Судя по подзаголовку вышедшего в 1929 году перевода (“Gabriel. Poem in One Song”), это могла быть напечатанная в Тифлисе в 1919 году книжка «Гаврилиада. Поэма в одной песне» (перепечатка брюсовской «Альционы» 1918 года) [13]. Истмен вспоминал, что буквально набросился на эту поэму и ее перевод спас его от временного творческого бессилия, вызванного преследовавшим его демоном отчаяния:

Она нашла и привезла мне редкие экземпляры запрещенной поэмы Пушкина «Гавриилиада», за которую он заплатил свободой и чуть ли не всей жизнью. Это длинное стихотворение, своего рода эпическая песнь, одновременно и смело эротическая и в высшей степени кощунственная, но избавленная чистейшей лирической красотой от грубости и резкости. Увидев, что я все утро перевожу эту поэму, вместо того, чтобы продолжить свой хваленый роман, Елена поняла, что что-то пошло не так. Это действительно была моя хитрая уловка — занять ум чужими, уже написанными словами, так как я не мог сочинять собственные. Этот перевод заставил меня сидеть за рабочим столом [14].

«Я думаю, что мой перевод, — заключал Истмен, — передал в английском языке истинное дыхание пушкинских легкой грации и веселья». По крайней мере никто их читателей его «Гавриилиады» не догадался, что этот перевод был им предпринят для того, чтобы выкарабкаться из «ямы абсолютного отчаяния» (“a pit of absolute despair”, p. 392).

Терапевтический перевод «Гавриилиады» символически выражал уже известную нам страстную любовь американского писателя к выученному им в постелях с русскими красавицами языку и его «самому грациозному мастеру» Пушкину. Между тем, при всех своих языковых способностях и восторженном отношении к русскому поэту, Истмен едва ли мог быстро и столь качественно перевести этот достаточно трудный и длинный текст без помощи носителя языка (в данном случае самой Крыленко). Скорее всего, работа над переводом продолжалась вплоть до его первой публикации в “transition” в 1927 году [15]. Соблазнительно предположить, что русская возлюбленная поэта помогала ему разобраться в языковой игре и «темных» местах «Гавриилиады» и по сути дела была его невидимым соавтором.

Перевод кощунственной эротической поэмы Пушкина (первый на Западе!) удачно вписывался в идеологическую биографию самого переводчика, одним из самых ярких моментов которой был скандал, вызванный публикацией в январском номере редактировавшегося им журнала “Masses” за 1916 год баллады о естественном, а не «непорочном», зачатии девы Марии [16]. Автор этой баллады, скрывший свое имя под псевдонимом “Williams”, воспел Иосифа как “the biggest man in creation”, доброго и любящего супруга, знающего о том, что ребенок, зачат его женою от другого человека и великодушно прощающего жену-грешницу:

Joe was as right as the compass,

Joe was as square as the Square;

He knew men’s ways with women,

And, Mary was passin’ fair —

Passin’ pretty, and he’pless,

She that he loved the most —

Gawd knows what he told th’ neighbors,

But he knew it warn’t no Ghost!

Эта публикация продолжила начатую Истменом еще в 1913 году кампанию против религиозного лицемерия и пуританизма американского общества. Провокативная баллада о деве Марии и Иосифе вызвала целую бурю возмущенных откликов и привела к чувствительным для издания бойкотам. “The Masses” перестали продавать в нью-йоркской подземке (по подсчетам редакции, издание потеряло от 3 до 4 тысяч читателей), библиотека Колумбийского университета убрала с полок все экземпляры кощунственного номера, а канадское правительство отказалось допустить тираж на свою территорию. Один детройтский пастор выразил протест против «осквернения христианской церкви людьми, вроде Истмена, чьи кощунства являются поруганием самых сокровенных идеалов христиан» [17].

В ответе критикам, напечатанном в “Masses” и включенном в отдельное издание скандальной баллады, Истмен обрушился на ханжество своих идеологических противников:

Для вас есть что-то нечестивое в самой жизни, и вы бежали от нее, чтобы найти убежище в вашем священном мифе. <...> Ваши души лелеют болезни и презирают все то, что имеет высшее значение для реальной жизни. Наши души здоровы и полны благоговения. В этом главное отличие между нами [18].

Очевидно, что пушкинская эротическая поэма, впервые полностью опубликованная в России в 1918 году, связывалась в восприятии американского критика буржуазного ханжества с новыми революционными веяниями и вольными нравами в молодой республике после окончания Гражданской войны. В то же время, судя по его позднейшим воспоминаниям, это произведение было прочитано им не в контексте советской антирелигиозной пропаганды — от стихотворного «Предисловия» Демьяна Бедного к «Гавриилиаде» до заказанных ЦК комсомола издевательских празднований «антирелигиозного рождества» [19], — но в общем контексте увиденного им воочию сексуального раскрепощения и экспериментаторства, — того нового, реалистического, в его терминологии, отношения к проблемам пола и любви, которое было равно привлекательно в первой половине 1920-х годов для левой интеллигенции Нью-Йорка, Парижа и Москвы. Последняя, вспоминал он много лет спустя, показалась ему тогда «по своему сексуальному кодексу своего рода обобщенной Гринвич Вилледж» [20].

В статьях и воспоминаниях об СССР начала 1920-х годов Истмен постоянно и со знанием дела говорил о кардинально отличных от консервативной буржуазной Америки свободных и честных сексуальных практиках советских людей и страстных идеологических спорах о свободе секса в партийных кругах и обществе молодой республики. Несомненно, привлекательной для Истмена была и жизнерадостная антидогматическая идеология пушкинской поэмы, высмеивающей ревнивого, скучного, лицемерного и мстительного Творца.

Наконец, эстетико-теоретической основой выполненного Истменом перевода «Гавриилиады», как мы полагаем, была теория юмора и свободы, разработанная им в книге “The Sense of Humor”, напечатанной в 1921 году. В разделе этой книги, озаглавленном «Юмор и Сексуальность», Истмен, отталкиваясь от теории З. Фрейда, утверждал: «Это радость от высвобожденного импульса бессознательного, вырвавшегося на свободу из этой пещеры, чтобы раздуть паруса смеха» [21]. В другой главе, «Юмор и свобода», Истмен утверждал, что смех и есть свобода от сковывающих человека цепей. Находит в этой книге своеобразное преломление и центральная для кощунственной поэмы Пушкина тема непорочного зачатия: «Считается, что Заратустра родился смеющимся, — возможно, более убедительный признак божественной природы, нежели непорочное зачатие» [22]. Врожденная способность смеяться здесь прямо уподоблена высшему божественному чуду.

Показательно, что во второй публикации своего перевода пушкинской поэмы Истмен изменил ее название, поставив акцент не на бурлескно-эпическом жанре, а на характере заглавного персонажа — голубоглазого светловолосого Гавриила, с которым он, очевидно, ассоциировал себя самого — посланника благой вести новому миру. Первое явление архангела Марии так передано Истменом:

Our Mary stands before the face of heaven.

But what so agitates her heart, so beckons?

Who, there, in that celestial retinue,

Withdraws not from her eyes his eyes so blue?

The feathered helm, the sumptuous array,

The gleam of pinions and of golden curls,

The stately shape, the shy and languid glance.

She noticed him — he, only, pleased her well.

Be proud, be proud, Archangel Gabriel! (pp. 6–7)

Судя по всему, перевод Истмена был наполнен аллюзиями, понятными его главному адресату, Е.В. Крыленко (видимо, с этим биографическим подтекстом был как-то связан и отказ Истмена от перевода «несущественного», по его словам, вступления к пушкинской поэме). Как все мы помним, в финале «Гавриилиады» игривый повествователь обещает исправиться, остепениться и обращается к некой Елене, на которой готов (когда-нибудь) жениться [23]. В контексте биографической легенды Истмена это признание, как кажется, обретает глубоко личный смысл. Примечательно, что американский поэт в своем переводе меняет пушкинское «видел» на «уже нашел» и «моя душа подвластна» на «я буду верен»:

А.С. Пушкин |

Макс Истмен |

Досель я был еретиком в любви, |

Till now I’ve been a heretic in love, |

Замечательно (и явно значимо для переводчика), что саму Крыленко — русскую музу и спасительницу Истмена от мучавшего его демона отчаяния — также звали Еленой. Не менее замечательно и значимо в этом биографическом контексте и то, что именно она, как мы уже знаем, привезла своему любвеобильному избраннику пушкинскую поэму в Сочи. Перевод «Гавриилиады» таким образом не только отражал, но и моделировал собственную романтическую историю рано поседевшего (см. далее) Макса и Елены (В.Н. Топоров, анализируя телеологию перевода, характерную для русской поэзии начала XIX века, указывал на то, что «обживание “чужого” и вживание в него “моделирует” и “свое” и потому содержит в себе некое предзнаменование, пророчество») [24].

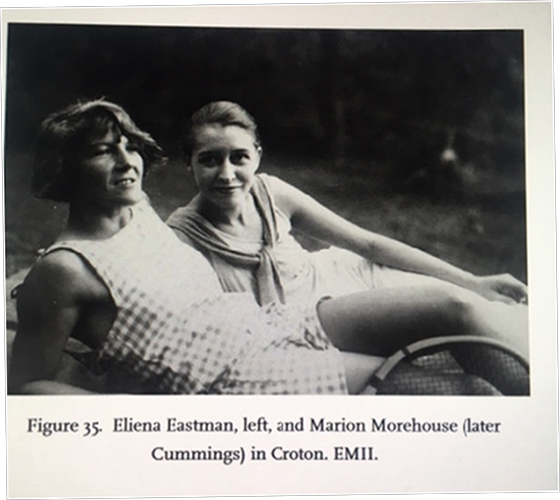

В следующем году Макс Истмен — этот, перифразируя пушкинский стих, посол любви, блестящий сын U.S., — как бы следуя шутливому завету лирического героя «Гавриилиады», действительно женился на Елене. Свой медовый сезон молодожены провели в Антибе, где познакомились с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом и другими представителями американской культурной диаспоры во Франции.

Елена Крыленко© Предоставлено И. Виницким

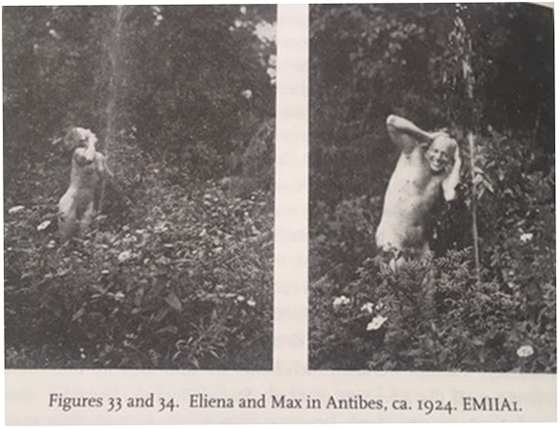

Елена Крыленко© Предоставлено И. ВиницкимЭто время Истмен считал самым счастливым периодом своей жизни. Биограф писателя Кристоф Ирмшер недавно опубликовал фотографии Макса и Елены в костюмах (и райском антураже) Адама и Евы [25]. Обратим внимание на лица и другие части тела этих молодоженов. В счастливой картине мира этих людей точно не было места для представления о первородном грехе и связанных с последним стыдом и раскаянием.

Крыленко и Истмен в Антибе© Предоставлено И. Виницким

Крыленко и Истмен в Антибе© Предоставлено И. ВиницкимПоэтическим комментарием к этим фотографиям вполне может служить описание счастья пушкинских Адама и Евы, открывших для себя с помощью Сатаны восторги любви. Как говорится в переводе Истмена, впервые опубликованном в Париже в 1927 году,

She knew her beauty, knew the bliss of it,

The trembling heart, the lover’s nakedness.

I saw them — O, I saw the exquisite

Beginnings of my science, love! Away

Into the little thicket wood they walked.

Their glances quickly wandered, and their hands,

Between the darling legs of his young love,

Embarrassed, mute and awkward, Adam sought

The lovely drunken ravishment of bliss:

He put his question to the source of joy,

And seething to the deeps, he lost himself,

And Edem unfearful to the wrath of God,

All flame, with her hair thrown wide, and lips that barely,

Barely moved to answer Adam’s lips,

And tears of love, and love’s unconsciousness,

Lay in the palm-tree’s shadow — and young earth

Strewed with her brightest blossoms their young love (p. 18).

У Пушкина тоже хорошо:

Я видел их! любви — моей науки —

Прекрасное начало видел я.

В глухой лесок ушла чета моя...

Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Меж милых ног супруги молодой,

Заботливый, неловкий и немой,

Адам искал восторгов упоенья,

Неистовым исполненный огнем,

Он вопрошал источник наслажденья

И, закипев душой, терялся в нем...

И, не страшась божественного гнева,

Вся в пламени, власы раскинув, Ева,

Едва, едва устами шевеля,

Лобзанием Адаму отвечала,

В слезах любви, в бесчувствии лежала

Под сенью пальм, — и юная земля

Любовников цветами покрывала (т. 4, с. 146).

Как и стоило ожидать, американский Дон Жуан не изменил своим привычкам и после заключения брака. Союз Макса и “ever-giving” Елены был с самого начала открытым. Елена старалась не ревновать мужа к его постоянно сменявшим друг друга любовницам (у нее тоже были любовники, но не в таком количестве). В одной из глав своих воспоминаний, посвященных Елене, Истмен назовет их брак «пактом независимости» (“pact of independence”):

Освободившись от моего демона, я стал неизменным спутником Елены, и моя любовь к ней, хотя физически и адекватная (adequate), была не на столько чувственной, чтобы заставлять меня ревновать ее к другим мужчинам, с которым она состояла в любовных связях. Это была более реалистическая, нежели романтическая любовь [26].

В реалистической философии любви Истмена Елена была реинкарнацией идеальной жены, смысл жизни которой заключался в том, чтобы «развивать творческие таланты художника-мужчины» (“nurture the creative talents of the male artist”). Этот свой идеал (говоря его словами, «материнский принцип» — “the mother postulate”) Макс воплотил в образе Мэри Киттредж (Mary Kittridge) в романе “Venture”, над которым он работал в то же время, когда писал перевод «Гавриилиады» (более того, как мы помним, именно переложение пушкинской поэмы о деве Марии в английские стихи помогло писателю преодолеть творческий кризис и вернуться к работе над романом) [27]. Иначе говоря, Истмен реализовал свои теоретические представления и ожидания в собственном браке, найдя себе очаровательную жену, способную обеспечить безусловную семейную поддержку его интеллектуальным и чувственным авантюрам. О том же, о чем думала его супруга в отсутствие супруга, по всей видимости, говорит следующее стихотворение Елены Крыленко, напечатанное в 1943 году в нью-йоркском «Новом журнале»:

Кто устал от жизни бурной

Горя и забот

Пусть ко мне, волне лазурной

Отдохнуть придет.

Пеной ласковой омою

След печальных дум,

Укачаю, успокою

Тех, кто стал угрюм.

Обовью зеленой влагой

Как руками мать,

И усталый дух отвагой

Напою опять.

И, когда уйдет он, сильный,

Снова в шумный свет

Пены радужною пылью

Я рассыплюсь вслед [28].

В 1927 году Макс и Елена приехали в Нью-Йорк, и в 1929 году в издательстве Ковичи-Фриде в свет вышло то самое, по словам американского рецензента, «очаровательное издание роскошной поэмы Пушкина о человеческих приключениях ангела Гавриила» [29], о котором мы говорили в начале этого «сюжета». Фирма “Covici-Friede” (Pascal [“Pat”] Covici и Donald Friede) специализировалась в то время на эксклюзивных изданиях «высокой» эротики и в 1929 году судилась с властями штата, обвинявшими издательство в распространении опасных для общественной морали книг. Истменовский перевод пушкинской поэмы вышел в иллюстрированной серии Ковичи-Фриде “Polite Erotica”, где печатались (можно сказать, эстетизировались) такие произведения, как скандальный лесбийский роман Маргарет Рэдлиф Холл “The Well of Loneliness” (1928), “Works of Villon” (1928), “Droll Stories, Second Decade” Бальзака (1929), “Works of Rabelais” (1929), “Monsieur Venus” Маргариты Эмери (1929), “Decameron” Боккаччо (1930) и “The Canterbury Takes” Чосера с иллюстрациями того же Рокуэлла Кента (сравнение автора «Гавриилиады» с Чосером во вступлении Истмена к переводу поэмы, как мы полагаем, могло иметь не только идеологическую, но и коммерческую цель — реклама готовящегося к печати издания «Кентерберийских рассказов»).

Весьма вероятно, что выполненное в творческом содружестве с Рокуэллом Кентом издание отразило новую коллизию в любовной жизни американского Дон Жуана. Если в 1923 году под Марией, влюбленной в Гавриила, подразумевалась, как мы предположили, ялтинская подруга Истмена, то теперь у него появилась новая кандидатка на эту литературную роль. С Кентом тогда работала над иллюстрированным изданием “Candide” 16-летняя красавица и талантливая художница, «еврейка» Ионе Робинсон (Ione Robinson). Последняя познакомилась и сблизилась с четой Истменов еще летом 1927 года (она давала первые уроки живописи Елене Истмен, ставшей впоследствии профессиональной художницей). “У г-на Истмен, — писала она матери об их первой встрече, — самые белоснежные волосы, которые я когда-либо видела у мужчины его еще нестарого возраста. Его жена — женщина маленького роста, с вьющимися светлыми волосами; она смеется все время, когда говорит» [30].

Очарованный Ионе Истмен не только нашел способ освободить ее от чересчур требовательного Кента, но и обучил своему катехизису свободной любви: «Никогда не целуй того, кого не хочешь целовать, — и целуй каждого, кого хочешь поцеловать (если можешь), — это первая и самая главная заповедь» (“Don’t kiss anybody you don’t want to — and kiss everybody you do want to (if you can) — this is the first and the great commandment” [31]).

Кажется, что на иллюстрации Кента к переводу «Гавриилиады» изображена именно она в образе шестнадцатилетней Марии (со змием-соблазнителем):

Ионе Робинсон и иллюстрация Р. Кента© Предоставлено И. Виницким

Ионе Робинсон и иллюстрация Р. Кента© Предоставлено И. ВиницкимВыполнив свою обычную счастливую миссию, Истмен «вернулся» к жене, которую, как мы полагаем, он «вновь» призывает в книге 1929 года с помощью пушкинского обращения к Елене как идеальной супруге. (Ионе Робинсон какое-то время пыталась вернуть Макса, писала ему страстные письма [«Я должна видеть тебя! Или я брошусь в море!»] и к одному из них даже приложила свой обнаженный портрет с распростертыми руками) [32]. Иначе говоря, пушкинская «Гавриилиада», переложенная «радикальным эпикурейцем» (А. Гопник) Истменом в английские стихи, и после возвращения на родину из (сексуально) свободной России воспринималась им как игровая поэтическая исповедь и «новый завет» естественной и полнокровной «реалистической» любви, которая, как он полагал, является условием создания идеального общества. В свою очередь, эротический сюжет пушкинской поэмы, спроецированный в консервативную американскую среду, мог интерпретироваться поэтом как призыв к эмансипации чувственности, ведущей современную американскую женщину к познанию собственного тела, самоутверждению и блаженству: “Her body burns with bliss and with desire. // New heat already in her youthful breast […] She is complacent in her nakedness, // With her own grace and loveliness surprised”. Объяснение благовещения пушкинской Марии как «сознательного прославления человеческого тела и его бесконечной способности получать удовольствие» (“deliberate celebration of the human body and its infinite capacity for pleasure” [33]) предвосхитило «феминистское» истолкование поэмы исследователями-мужчинами, характерное для 1970-х — 1980-х годов (Д.М. Томас, А. Бриггс).

Р. Кент. Непорочное зачатие© Предоставлено И. Виницким

Р. Кент. Непорочное зачатие© Предоставлено И. ВиницкимВышедшая маленьким тиражом «для немногих» элегантная публикация 1929 года (столь важная, как мы видели, в биографическом мифе автора) прошла практически не замеченной в Америке, но вызвала — с некоторым значимым запозданием — крайне болезненный отклик в СССР. Причиной последнего была, конечно же, репутация Истмена — активного помощника, биографа, переводчика и неофициального литературного представителя Троцкого в Америке во второй половине 1920-х — 1930-х годов. Гнев Сталина Истмен вызвал еще в 1925 году, когда предал огласке в своей книге “Since Lenin Died” основные положения ленинского «Завещания», опубликованного им полностью в следующем году в “New York Times”. По требованию Сталина и большей части ЦК партии Троцкий — заказчик и бенефициант истменовского разоблачения — вынужден был публично осудить американского журналиста за неточные сведения (впоследствии Троцкий признал, что Истмен — «поэт, писатель, журналист», который «прибыл в Советскую Республику в первые трудные годы ее существования, выучился здесь русскому языку, вошел близко в нашу внутреннюю жизнь, чтобы увереннее и лучше защищать Советскую Республику перед народными массами Америки», — все сделал правильно и вообще является совершенно безупречным революционером, доказавшим «всем своим поведением свою идейность и свое политическое бескорыстие» и стоящим «в этом отношении несколькими головами выше многих из тех чиновников, которые его травят») [34].

В начале 1930-х годов Истмен переводит (при участии жены) «Историю русской революции» Троцкого. В 1932 г. Макс и Елена посещают опального вождя на острове Принкипо. В 1934 году Истмен публикует статью о трагической участи писателей в сталинской России “Artists in Uniform: A Study of Literature and Bureaucratism”, которая вызвала резкую отповедь раскаявшегося троцкиста, заведующего международным отделом «Известий» Карла Радека в напечатанном в этой газете памфлете «Лакей защищает советскую литературу» («Известия», 1934, № 166). В 1936 году Истмен организует американский комитет защиты Троцкого и в конце года заявляет на митинге в Нью-Йорке, что «со строительством социализма в Советском Союзе покончено» (тема его новой книги “The End of Socialism in Russia”). В 1937 году в свет выходит его перевод «Преданной Революции» Троцкого (“Revolution Betrayed”), имевший большой общественный резонанс. Наконец, в марте 1937 года выходит подготовленная Истменом кинохроника революции “From Tsar to Lenin” («От царя до Ленина»), в которой развенчивается миф об исторической роли Сталина в Октябрьском восстании и Гражданской войне. В письме в “New York Times”, опубликованном 2 марта 1937 года, Истмен называет этот фильм одной из главных причин сталинского гнева, вылившегося в целый ряд практических мер по дискредитации американского сподвижника Троцкого:

Мой фильм включает все важные кадры большевистских вождей, снятые во время революции и Гражданской войны. Он включает в себя кадры, показывающие всех лидеров революции, расстрелянных за государственную измену в Москве. Но Сталина в нем всего шестнадцать футов киноленты, снятых после окончания революции и победы большевиков в Гражданской войне. Это потому, что месяцы поисков в фильмотеках Нью-Йорка, Парижа, Берлина и Москвы убедили меня в том, что более ранних документальных кадров Сталина не существует. <...> Сталин возмущается мною не потому, что я искажаю историю революции, а потому, что камера рассказывает всю правду об истинном руководстве большевистской партии и революции в период с 1917 по 1923 год (New York Times. April 2. 1937).

Премьера фильма “Tsar to Lenin” состоялась в Нью-Йорке 6 марта 1937 года, практически сразу после завершения второго московского процесса (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра»). Замысел этой исторической кинохроники — «идея сделать историю видимой» — принадлежал молодому другу Истмена Герману Аксалбанку (Herman Axalbank), собравшему уникальную кинохронику революции, дополненную Максом во время его путешествия в Европу в 1929 году. Подготовленная соавторами «аутентичная иллюстрированная история русской революции» (“authentic pictorial history of the Russian revolution” [35]) была закончена еще в 1931 году, но в силу целого ряда «психо-юридических» факторов смогла выйти на широкий экран только шесть лет спустя, в год 20-летия Октябрьской революции. Истмен в фильме читает написанный им закадровый текст. Центральное место в хронике занимают образы последнего российского императора Николая II, лидера революции Ленина и Троцкого. Сталин действительно появляется всего один раз в конце фильма, причем с саркастическим комментарием повествователя. Остро сатирически в хронике изображена деятельность православной церкви, прославляющей и хоронящей адмирала Колчака, разбитого армией Троцкого. На экране несколько раз крупным планом показан Карл Радек (жертва второго московского процесса), появляются Христиан Раковский и шурин Истмена, первый советский главнокомандующий Николай Крыленко:

Нарком Н. Крыленко (кадр из фильма)© Предоставлено И. Виницким

Нарком Н. Крыленко (кадр из фильма)© Предоставлено И. ВиницкимЗамечательно, что даже в историко-политическом жанре Истмен остается верен своей либертинской идеологии. Во Франции ему удалось приобрести за 1000 долларов уникальные кадры из семейного киноархива Николая II, изображающие последнего купающимся в «царском пруду» нагишом. В фильме эти кадры сопровождаются радостно-ироническим комментарием Истмена, обыгрывающим тему андерсоновской сказки: «В первый раз в истории мир короля таким, каким он является» (“This is the first time the world has seen a king as he really is!”). В мемуарах 1964 года этот старый нудист представляет тему «голого императора» уже без политической окраски: Николай показан «вообще без одежды, без величия, абсолютно голый, сияющий, как выдра, что вне всякого сомнения является уникальным вкладом в изобразительную историю» [36].

Николай I (кадр из фильма)© Предоставлено И. Виницким

Николай I (кадр из фильма)© Предоставлено И. ВиницкимА вот тот «единственный» мимолетный революционный кадр, изображающий Сталина, который, как ехидно заметил Истмен, создатели фильма «удвоили» по времени, чтоб придать ему «большую» значительность:

Иосиф Сталин (кадр из фильма)© Предоставлено И. Виницким

Иосиф Сталин (кадр из фильма)© Предоставлено И. ВиницкимСразу после премьеры “Tsar to Lenin” американская коммунистическая пресса (“The Daily Worker”), по команде Кремля, призвала рабочих и левую интеллигенцию к бойкоту «клеветнического» фильма. Советское посольство заявило американским кинопрокатчикам, что продолжение показа “Tsar to Lenin” приведет к запрету на демонстрацию в США советских фильмов, прежде всего популярного Эйзенштейна.

Наконец, в докладе «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» на пятом пленуме ЦК 3–5 марта 1937 года (то есть почти одновременно с американской премьерой разоблачительного фильма, о существовании которого советское руководство несомненно знало) мстительный Сталин посвятил Истмену целый абзац, в котором назвал его, воспользовавшись словечком М.Е. Салтыкова-Щедрина (в свою очередь, заимствованным последним у «реакционера» М.Н. Каткова, а Катковым — у Б.М. Маркевича), «разбойником пера», «известным жуликом» и вождем оголтелой троцкистской орды в Америке, которая только тем и живет, что клевещет на рабочий класс СССР [37].

Политическую «кличку», данную Сталиным обеспечивающему «резерв для троцкизма» Истмену, немедленно подхватили советские пропагандисты и американские и английские просталинские коммунисты [38].

В цитировавшемся выше письме в “New York Times” Истмен саркастически заметил, что не так уж переживает из-за того, что его обозвали гангстером, но хочет подчеркнуть, что чувствует себя в этом роде деятельности любителем по сравнению с самим обвинителем (2 апреля 1937 г.). Впоследствии он вспоминал, что слова Сталина о нем как жулике и разбойнике пера (“crook and gangster of the pen”) он считал «вышей честью» и «высшей точкой» всей своей политической жизни [39].

О том, что сталинская атака на Истмена на мартовском пленуме 1937 года была не спонтанным, а подготовленным действом, как мы полагаем, говорит опубликованная в февральском номере «Литературной газеты», посвященном грядущей 100-летней годовщине со дня смерти Пушкина [40], запоздалая рецензия-памфлет на истменовский перевод «Гавриилиады», симптоматически озаглавленная «Троцкистский мародер» (рецензия подписана инициалами «Б.Н.»). Статья сопровождалась эпиграфом, взятым из грубой пушкинской эпиграммы на литературного критика М.Т. Каченовского: «Плюгавый выползок...» (многоточие в эпиграфе, конечно же, подразумевало известное знатокам пушкинской поэзии грубое продолжение — «из гузна Дефонтена»). Так как этот памфлет не привлекал еще к себе должного внимания исследователей [41], приведем его текст полностью:

Главный агент Троцкого в США, он же присяжный переводчик «трудов» своего фюрера, Макс Истмен — автор бездарного английского перевода «Гавриилиады» (издан в Нью-Йорке в 1929 г.). Сам по себе этот факт не заслуживал бы упоминания (мало ли буржуазных халтурщиков подвизается на литературном поприще!), если бы не удивительно развязное предисловие, которое троцкистский бумагомаратель предпослал своему переводу.

Начинает Истмен предисловие с весьма лестной оценки... своего же собственного перевода. И дух у него в переводе пушкинский, и мысли пушкинские, и чувства пушкинские, и ритм пушкинский, а ежели подгуляли рифмы («Гавриилиада» поэма рифмованная, а Истмен рифмует через пень-колоду), так для переводчиков больших рифмованных поэм рифмы, оказывается, вовсе не обязательны (!), за исключением тех, которые составляют неот'емлемую часть «духа» оригинала (?!). Поэтому он и ограничился этими рифмами плюс те[ми], которые «стихийно его посетили» (?!).

Вся эта чушь, возрождающая давно забытые времена литературного мародерства в художественном переводе, заканчивается наглой выходкой по адресу Пушкина.

Единственная «вольность», продолжает Истмен, которую он себе позволил, — это из’ятие первых двадцати строк поэмы. Оказывается, его эти строки не заинтересовали, мало того, он нашел их неуклюжими (clumsy) и «к теме не относящимися» (irrelevant). Короче говоря, даже Пушкин не всегда достоин гениального пера поднаторевшего на переводе фюреровских «трудов» троцкистского литературного «мэтра».

Наглость, развязность и бандитский нахрап, как известно, — главные моральные качества троцкистских пигмеев. Выходка Истмена — блестящее тому доказательство [42].

«Глумление» переводчика-троцкиста над пушкинской эротической поэмой, представлено в памфлете в юбилейном номере «Литературной газеты» как бандитская атака на священное для советского человека культурное наследие (так сказать, грубое литературное изнасилование «Гавриилиады», «официальный» текст которой был опубликован в четвертом томе Полного академического собрания сочинений Пушкина, вышедшем в том же самом месяце, что и памфлет на Истмена [43]). Вообще по своей поэтике этот глумливый памфлет принадлежит к «жанру» советских пропагандистских фельетонов и хамских сатир на фашистов-Дантесов, вновь и вновь «убивающих» с помощью своего «вредительства» великого поэта (в данном случае посредством «наглых» купюр и «халтурных» рифм).

Справедливости ради, здесь следует подчеркнуть, что сам Истмен — безусловно, идеологический враг и разоблачитель Сталина — никогда не был ортодоксальным троцкистом. Крайний индивидуалист и противник всякой догматической веры и прямолинейного догматического стиля, он осуждал не только циничный и кровавый культ лицемерного и мстительного «отца народов», но и надменно аскетический образ жизни и доходящую до религиозного фанатизма историко-экономическую софистику («замаскированную религию») Мефистофеля-Троцкого. Последний, в свою очередь, иронически отзывался об индивидуалистическом мировоззрении Истмена, который, по его словам, в итоге «пришел к выводу, что концентрация средств производства в руках государства угрожает его [сексуальной, — И.В.] “свободе”, и потому он решил отречься от социализма», и «этот анекдот заслуживает, чтобы его ввести в учебник по истории идеологии». По Троцкому, мышление Истмена погрязло в «свободе путаницы, свободе индифферентизма, свободе пассивности, свободе литературного дилетантизма».

В этой связи выскажем предположение, что написанный одновременно с биографией Троцкого (“Leon Trotsky: The Portrait of a Youth”) перевод «Гавриилиады» был не только лингво-поэтическим упражнением и попыткой Истмена преодолеть творческий кризис, но и — субъективно — своего рода эмоционально-идеологическим и интонационно-языковым (свободная «болтовня» vs монологический сектантско-политический жаргон) антидотом против догматического марксизма, который американский писатель с самого начала своего пребывания в советской России сравнивал с новой религией, угрожающей свободе личности: «это великий торжественный фетиш диалектического материализма, который есть ни что иное, как старые башмаки всемогущего Бога» (“Marx, Lenin and the Science of Revolution”, 1926). Забавно, что в американской прессе начала 1930-х годов Истмена неизменно — причем в пределах одного предложения — называли переводчиком «Истории русской революции» Троцкого и... «Гавриилиады» Пушкина.

Для самого Истмена пушкинская эротическая поэзия, наиболее ярким манифестом которой была «Гавриилиада», становится в 30-е годы знаковым произведением в идеологической борьбе за «живого», свободного Пушкина, достигшей своего пика в канун 100-летия со дня смерти поэта. Через семь лет после публикации американского издания поэмы Истмен печатает в консервативной “New Republic” (9 декабря 1936 г.) большую статью “Pushkin and His English Translators” («Пушкин и его английские переводчики»), в которой высмеивает известных (просоветских) переводчиков русского поэта Бабетту Дейч (Babette Deutsch) и — особенно — “the sex-bigot” Абрама Ярмолинского (Abram Yarmolinsky) за ханжество и эстетическую глухоту (по его мнению, переводы Ярмолинского свидетельствуют о том, что он принадлежит к иному, чем Пушкин, биологическому виду).

В этой статье Истмен вновь уподобляет Пушкина Чосеру, а также сравнивает с Байроном, причем подчеркивает, что в остроумии и элегантности русский поэт превзошел английского романтика:

Его юмор гораздо деликатнее и “весеннее” байроновского. Он на самом деле является высшим проявлением того, что можно назвать лирическим юмором. Его высокая эмоциональность и истинно-классическая элегантность достигаются чуть ли не с помощью разговорной болтовни. Подобно Горацию, он достиг высшей способности передавать то, что я называю текучей сущностью дружества. И вместе с тем и превыше всего он достиг лирического совершенства. Он сумел передать во многих произведениях тот смысл слова и ту жизнь чувства, которые неисповедимым путем, подобно ветру и силе, управляющей ими, захватывают наше дыхание. Потому имя Пушкина стоит рядом с именами Сафо и Катула, Вийона и Роберта Бернса [44].

Думаю, не будет преувеличением назвать этот фрагмент еще одним страстным признанием американского писателя в любви к Пушкину — поэту, принадлежащему, перифразируя известные слова Блейка, к «партии» Сапфо, Катулла, Вийона, Чосера и Бернса [45]. Забытая (к сожалению) статья Истмена о лирическом юморе и поэтическом свободолюбии Пушкина, как нам представляется, стоит у истоков одной из самых плодотворных традиций в истории англо-американской рецепции творчества поэта: переложение «Евгения Онегина» и комментарий Владимира Набокова, “Golden Gate” Викрама Сета, переводы и подражания легкой поэзии Пушкина Бриггса, Арндта и Д.М. Томаса, а также исследования пушкинской романтической иронии и поэтики литературной «шалости» Билла Тодда, Моники Гринлиф, Майкла Вахтеля, Кэрил Эмерсон, Эндрю Кана, Светланы Евдокимовой, Алисы Гиллеспи и Джо Песшио.

...Так пушкинская «Гавриилиада» нашла себе «конгениального» чужеземного читателя в потомстве. Между тем стоит заметить, что в отличие от автора этой игровой эротической поэмы, американский писатель, проживший долгую жизнь, так, кажется, и остался до старости в очаровательном плену идей и чувств лирического героя своего персонализирующего перевода, который вполне можно назвать шутливым евангелием иконоборческого индивидуализма, модернистского самовыражения и религии свободной любви, исповедуемых американской и раннесоветской богемой 1920-х годов, — элегантным (не)скромным памятником бурной эпохи, ровно на сто лет отстоящей от пушкинской и нашей [46].

Вернемся в заключении к проблеме «персонализирующих» переводов, представленной в “Gabriel” Истмена, вослед за которым последовал целый ряд англо-американских переложений «Гавриилиады» [47]. Почему поэма Пушкина оказалась таким магнетическим текстом для переводчиков на протяжении почти ста лет? Я полагаю, что не только потому, что она воспринималась ими как прелестное, эротическое, экзотическое, конденсированное и бесконтрольно веселое создание главного русского поэта, переводить которое было и легко и приятно. Привлекательность этой поэмы для переводчиков, иллюстраторов и редакторов заключается, по всей видимости, еще и в том, что сама она представляет собой случай шутливого поэтического «перевода» или кощунственной экзегезы центрального для христианской культуры сюжета, исключительно важного для западной романтической идеологии на разных этапах ее развития и в разных интерпретационно-институциональных контекстах [48].

Полемически заостряя свой тезис, я хочу сказать, что «Гавриилиада», сама написанная в период острых споров о русском переводе Библии и о проблеме поэтического перевода вообще, интересна переводчикам (и их избранным читателям) прежде всего идеей кардинального лирического переписывания, творческого захвата священного писания. При этом, в отличие от западных образцов реинтерпретации христианского мифа (от «просвещенческих» переделок Писания во французской эротической поэзии до «высоких» поэм Мильтона, Блейка и Байрона), пушкинский текст, опиравшийся не только на западную антиклерикальную эротическую литературу [49], но и на известные поэту апокрифические евангелия и фольклорные источники [50], предлагал не радикальный рационалистический или романтический антимиф с бунтующим протагонистом-мужчиной, но шутливую версию мариального сюжета, в центре которой находилась невинная героиня, принимающая радости и блаженства любви в их нераздельности и неслиянности.

Парадокс «Гавриилиады» заключается в том, что непристойное и кощунственное по теме произведение по сути оказывается в прямом смысле слова «безгрешным» (отказ от «парных» постулатов о первородном грехе Евы и искуплении его непорочным зачатием Марии) и «богомольным» (поклонение земной любви). Оно легко может быть (и было) прочитано как поэтический манифест свободной любви и эмансипации женщины, привлекательный для авторов-переводчиков с соответствующими идеологическими повестками и — биографиями.

В самом деле, созданная в поэме субъективная модель повествования (шутливые отступления, воспоминания, призывы к «закадровым» адресатам, поэтика биографической загадки [51]) служила переводчикам (и их музам и соавторам, вроде Елены Истмен-Крыленко) своеобразным приглашением к персонализации текста в разные историко-культурные периоды [52]. Так, перевод Арндта, полностью напечатанный в «Collected Narrative and Lyrical Poetry» Пушкина в 1984 году, по всей видимости, имел «внутреннего» адресата — жену переводчика, Мириам (Марию) Бах (1923–2016), к которой, как мы полагаем, обращено посвящение:

Sixteen of age, obedient and modest,

Raven her brow, the maiden mounds below

Swaying against the pendent linen bodice,

A lovesome foot, her teeth a pearly row...

Why did you smile, my little Jewess, making

Your cheeks’ pale ivory petals flush anew?

Oh! No, my love, I fear you are mistaken —

My words referred to Mary not to you” [53].

Мириам Бах, жена Вальтера Арндта (фото 1949 года)© Предоставлено И. Виницким

Мириам Бах, жена Вальтера Арндта (фото 1949 года)© Предоставлено И. ВиницкимМожно сказать, что интерес к «Гавриилиаде» на Западе был обусловлен всплесками радикального индивидуализма, стремившегося не столько к соединению «либертинажа нравов и либертинажа духа, изящного сладострастия и религиозного вольнодумства» [54], сколько к расшатыванию консервативной «пуританской» идеологии с помощью игрового нарратива, заимствованного из «незападной», но высоко престижной литературной традиции.

Так, как мы видели, перевод Истмена с иллюстрациями Рокуэлла Кента, лежащий в основе американской рецепции пушкинской поэмы, выражал убеждения и эстетические пристрастия избранной богемы 1920-х годов, игровые переводы Бриггса («The Godyssey») и, особенно, Арндта, отталкивавшихся от либертинажа Истмена, удачно вписывались в общий контекст сексуальной революции 1960–70-х годов и позднейшей коммерциализации ее «откровений» (многомиллионный тираж рождественского номера «Playboy» 1974 года). Наконец, оживление интереса к поэме в 1980–90-е годы было связано с феминистской идеологией в западном обществе и острыми спорами о романтической религии в американской и английской академической среде (перевод Питера Кокрана [Peter Cochran]). При этом значимые переводы «Гавриилиады» не только отражали свое время и в некоторых случаях разыгрывали (эстетизировали) любовные сценарии и идеологические повестки самих переводчиков, но и предлагали новые истолкования отдельных аспектов оригинала.

Как писал учитель Пушкина, «девственный» до позднего брака романтик В.А. Жуковский («мистические» баллады и «Орлеанскую деву» которого остроумно спародировал в «Гавриилиаде» его «неприлежный» ученик), «переводчик в прозе — раб, переводчик в стихах — соперник». Если это так, то секретом переводческого успеха, возможно, является способность хорошего переводчика и его команды (иллюстратор, редактор) «схватить» в литературной битве с автором последнего за рога (или еще за что-нибудь) и — в идеале — дать свободу и новую жизнь полюбившемуся чужеземному тексту. Неслучайно мифологический прототип счастливого пушкинского вестника Гавриила триждывеличайший веселый бог Гермес считался в древности патроном не только переводчиков, но борцов, воров и разного рода проказников [55].

[1] Второй, французский, перевод поэмы И.М. Сидерским (с иллюстрациями Э. Вийральта) появился в 1928 году. Ицхак Сидерский, переводчик «Двенадцати» А.А. Блока и «Клопа» В.В. Маяковского, был участником Союза молодых поэтов и писателей и режиссером парижского d’Odeon.

[2] Pushkin, Alexander. Gabriel. A Poem in One Song. Translated by Max Eastman. Illustrated by Rockwell Kent. New York: Covici-Friede Publishers, 1929. P. VII–X. Далее ссылки на перевод Истмена даются по этому изданию с указанием страницы.

[3] Eastman Max. On Learning Foreign Languages // The American Mercury. 1925. Vol. 4. P. 368.

[4] Eastman Max. On Learning Foreign Languages. P. 369.

[5] На Кавказе Истмен встретился с Айседорой Дункан, только что покинувшей своего мужа; у Истмена был роман с ее ученицей и приемной дочерью Lise. Истмен написал несколько автобиографий (его любимый жанр). Итоговой историей его жизни стал 600-страничный том «Love and Revolution. My Journey through an Epoch» (New York: Random House, 1964). Наиболее авторитетным исследованием биографии Истмена в историко-культурном контексте является книга Кристофа Ирмшера (Christoph Irmscher) «Max Eastman: A Life» (New Haven: Yale University Press, 2016).

[6] Eastman Max. The Russian Soul and the Russian Language. The Temperament of the Great Russians as Revealed by the Whimsies of Their Speech // Asia and the Americas. Vol. 24. № 7. July 1924. P. 372.

[7] Там же. Тонкое замечание, к которому мы относимся с полным сочувствием!

[8] Eastman Max. On Learning Foreign Languages. P. 369. P. 370.

[9] Eastman Max. Love and Revolution: My Journey Through an Epoch. New York: Random House, 1964. P. 324.

[10] Тот самый принцип поэтической «болтовни» как выхода «за пределы любой фиксированной художественной структуры», о котором писал Ю.М. Лотман (Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 428).

[11] Irmscher, Christoph. Max Eastman: A Life. P. 168.

[12] Eastman Max. Love and Revolution. P. 466.

[13] Маловероятно, что Крыленко привезла Истмену экземпляр берлинского издания 1904 года «Гаврилиада (поэма в одной песне)» (перепечатка текста поэмы, впервые опубликованной Н. Огаревым в «Русской потаенной литературе XIX столетия» в 1861 году, с пропусками имен и некоторых слов). Впоследствии Истмен мог пользоваться и изданием «Гавриилиады», вышедшим в Париже в 1927 году тиражом 500 нумерованных экземпляров (типография Sientifique et Commerciale).

[14] Eastman Max. Love and Revolution. P. 392.

[15] Для своих переводов Истмен обычно пользовался русско-английским словарем в одном томе.

[16] Masses. №1. New York, 1916. P. 13. В том же номере была помещена сатира на первородный грех “Adam and Eve, Her First Mistake”.

[17] Wetzsteon, Ross. Republic of Dreams: Greenwich Village: The American Bohemia, 1910–1960. New York: Simon and Schuster 2002. P. 70.

[18] The Ballad of Joseph the Nazarene by “Williams” and a Sermon of Reverence by Max Eastman. Being two Reverent Utterances commonly accounted Blasphemy. Reprinted from the Masses. New York, 1916 (The Gift Of The Andrew Norman Foundation on behalf of The Freedom From Religion Foundation). P. 8.

[19] В том же 1923 году мастерская В.Э. Мейерхольда поставила пьесу С.М. Третьякова «Непорзач» («Непорочное зачатие»), написанную на основе пушкинской «Гавриилиады» по заказу ЦК комсомола и предназначенную для празднования комсомольского «антирелиозного Рождества» (Третьяков Сергей. Хочу ребенка! Составители: Татьяна Хофман и Эдуард Ян Дичек. СПб.: Алетейя, 2018. С. 288–289). Борьба с религиозной доктриной непорочного зачатия занимала важное место в советской пропаганде и нашла, как хорошо известно, литературное отражение в начале романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

[20] Eastman Max. Love and Revolution. P. 435.

[21] Eastman Max. The Sense of Humor. New York: Charles Scribner's Sons, 1921. P. 41.

[22] Там же. P. 240. Курсив мой, — И.В.

[23] По предположению М.А. Цявловского, упоминаемая в конце поэмы «Елена» есть Елена Раевская, которую Пушкин видел в июле и феврале 1821 года (А.С. Пушкин, Гавриилиада: Поэма, Редакция, примечания и комментарий Б. Томашевского. Петербург, 1922. С. 46).

[24] Топоров В.Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian Literature. 1981. Vol. X. С. 246. Случай Истмена, по всей видимости, не является уникальным.

[25] Попутно заметим, что в блестящем доскональном исследовании Ирмшера почему-то ни разу не упоминается перевод «Гавриилиады».

[26] Eastman Max. Love and Revolution. P. 407.

[27] Biel, Steven. Independent Intellectuals in the United States, 1910–1945. New York: New York University Press, 1992. P. 117.

[28] Новый журнал. Нью-Йорк (1943). Т. 5, С. 138–139.

[29] The American Mercury. Vol. 19. 1930. P. 383.

[30] Robinson, Ione. A Wall to Paint on. New York, E.P. Dutton and Co., 1946. P. 15.

[31] Irmscher, Christoph. Max Eastman. P. 224.

[32] Там же. С. 225. О своих отношениях с Максом и Еленой Истмен Робинсон рассказала в автобиографии “A Wall to Paint on” (1946).

[33] Irmscher, Christoph. Max Eastman. P. 253.

[34] Письмо к Н.И. Муралову от 11 сентября 1928 года // Л.Д. Троцкий. Письма из ссылки. М.: Директ-Медиа 2015. С. 311. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК 23 октября 1927 г. Сталин упомянул Истмена: «Существует некий Истмен, бывший американский коммунист, которого изгнали потом из партии. Этот господин, потолкавшись в Москве среди троцкистов, набравшись некоторых слухов и сплетен насчет “завещания” Ленина, уехал за границу и издал книгу под заглавием “После смерти Ленина”, где он не жалеет красок для того, чтобы очернить партию...» (Сталин И.В. Полное собрание сочинений. Т. 10. М., 1953. С. 173–174).

[35] Love and Revolution. P. 528.

[36] Eastman, Max. Love and Revolution. P. 529.

[37] Сталин И.В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад и заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3–5 марта 1937 г. [М.]: Партиздат, 1937. Имя троцкиста Истмена впоследствии будет фигурировать в процессе над Раковским. В материалах обвинения также упоминается жена американского писателя Елена Крыленко. Ее брат Н.В. Крыленко, народный комиссар юстиции, будет арестован в рамках дела о «контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов» и расстрелян летом 1938 года. В своих мемуарах Истмен пишет, что в СССР была уничтожена вся семья его жены и он сам не чувствовал себя в безопасности даже в Америке.

[38] Блюмфельд, Сидней. «Троцкистские разбойники пера в США» // Литературная газета, 1937, № 22; Э. Браудер, «Резервы троцкизма в США» // Правда, 1937, № 96; “Max Eastman is a British Agent” // Daily Worker, March 1938. Сидней Блюмфельд (Sidney Bloomfield), американский коммунист, работавший в московском Коминтерне и отвечавший за мониторинг освещения в американской прессе деятельности Троцкого, в статье «Троцкистские разбойники пера в США», отталкиваясь от сталинской характеристики Истмена и американских троцкистских «резервов», писал, что эта «банда выкинула лозунг права “политического убежища” для кровавого пса Троцкого с целью дать ему возможность приехать в США и продолжать там свою бандитскую деятельность». Самым главным «разбойником пера» в Америке Блюмфельд называет Макса Истмена — «представителя беспринципной богемы, мещанина, наслаждающегося комфортом богемной жизни», который «стяжал себе дешевую популярность статьями по “теории смеха”» и несколькими злободневно-критическими контрреволюционными троцкистскими книгами против СССР и коммунистической партии (Литературная газета. № 22. 26 апреля 1937 г. С. 6).

[39] Irmscher, Cristoph. Max Eastman. P. 348. Сталинская характеристика американских сторонников Троцкого стала известна в Америке уже в конце марта 1937 года.

[40] Номер вышел под шапкой: «10 февраля — в день столетнего юбилея великого А.С. Пушкина — все народы СССР участвуют в торжестве русской литературы, демонстрируя единство братских культур, национальных по форме, социалистических по содержанию».

[41] Краткое описание ее содержания дается в статье О.Ю. Пановой «Классика как идеологическое оружие: два юбилея Пушкина 1937 года в США» // Литература. Век двадцатый. М. 2016. С. 49.

[42] Троцкистский мародер // Литературная газета. 1937. No 7. С. 4.

[43] Том вышел в печать по распоряжению Академии наук СССР, подписанному 4 февраля 1937 года.

[44] Eastman, Max. Pushkin and His English Translators // New Republic. December 9, 1936. P. 187–190.

[45] В каком-то смысле русский поэт выполнял для его американского почитателя ту же функцию, что и «наглый школьник и ангел ворующий» Франсуа Виллон для О.Э. Мандельштама в стихотворении, датируемом 18 марта 1937 года: «Он разбойник небесного клира, // Рядом с ним не зазорно сидеть: // И пред самой кончиною мира // Будут жаворонки звенеть».

[46] Адам Гопник в опубликованной в “New Yorker” рецензии на биографию Истмена (остроумно приуроченной ко дню святого Валентина) подчеркивает серьезность и современность сексуальной утопии последнего (Gopnik, Adam. A Valentine for Max Eastman (February 14, 2018)).

[47] Pushkin, Alexander. “The Godyssey”. Translated by A.D.P. Briggs, Russian Literature Triquarterly, no. 3 (1972); Pushkin, Alexander. Collected Narrative and Lyrical Poetry. Translated in the Prosodic Forms of the Original by Walter Arndt. Ann Arbor: Ardis, 1984 (сокращенный вариант под названием The Gabriliad. The true story of bliss in Eden and of lovely Mary’s busy day as restored from the original sources for the first time by Alexander Pushkin” в: “Playboy Magazine”, vol. 21, no. 12 (1974). P. 141–146, 318); Pushkin, Alexander. Three Comic Poems: Gavriiliada. Count Nulin. The Little House in Kolomna. Translated and edited by William E. Harkins. Ann Arbor: Ardis, 1972; Pushkin, Alexander. The Bronze Horseman: Selected Poems. Translated and Introduced by D.M. Thomas. New York: Viking Press, 1982; Pushkin, Alexander. Gavriliada. Done into English ottava rima by Peter Cochran (accessed Aug 24, 2020).

[48] Одновременно с работой над «Гавриилиадой» Пушкин предпринял попытку перевода библейской «Песни Песней», повлиявшей, как показал Томашевский, на лирический стиль его эротической поэмы. А.С. Пушкин, Стихотворения. Подгот. текста и примеч. Б.В. Томашевского, т. 3 (Л., 1955): 809. См. также Е.О. Ларионова, Пушкинские переложения из Песни песней, (Не)музыкальное приношение, или Allegro affettuoso: Сб. статей к 65-летию Б.А. Каца (СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013): 195–201.

[49] Вольперт, Л.И. О литературных истоках «Гавриилиады» // Русская литература. № 3. 1966. C. 95–103; Проскурина В.Ю. “«Вторая Гавриилиада», или А.С. Пушкин и князь Д.П. Горчаков” // А.М. П.: Памяти А.М. Пескова. М.: РГГУ, 2013. C. 209–220; Добрицын А. «Гавриилиада» и французская либертинская поэзия” // Russian Literature. Vol. 69 (2). 2011. C. 183–193.

[50] Алексеев М.П. Заметки о «Гавриилиаде» // Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972. С. 281–325; Мурьянов М.Ф. Из комментариев к пушкинским произведениям: 1. Армянское предание в «Гавриилиаде» // Временник Пушкинской комиссии 1971. Л.: Наука, 1973. C. 73–80.

[51] В своем исследовании «истории сердечной жизни» Пушкина П. Губер называл возможные прототипы образа прекрасной еврейки, к которой обращался поэт в посвящении: М.Е. Эйхфельдт, напоминавшая Ревекку из «Айвенго», или некая миловидная содержательница одного из кишиневских трактиров. Губер П.К. Дон-Жуанский список Пушкина: Главы из биографии. Пб.: Изд-во «Петроград», 1923. С. 97. Исследователи Пушкина до сих пор спорят о том, кому адресовано посвящение поэмы и кто был прототипом упоминающейся в финале Елены.

[52] Примером использования пушкинской «Гавриилиады» для шутливого «кодирования» жизненной коллизии переводчика, по всей видимости, служит и единственный перевод поэмы на украинский язык (первое издание: О.С. Пушкін, Гавриїліада. Пер. з рос. Є. Дроб’язка. (Київ: Державне видавництво художньої літератури УРСР, 1957). Его создатель, Е.А. Дробязко (1898–1947), был женат на дочери главного раввина Киева Нухима Вайсблата (на этот факт указала мне Инна Булкина). «Персонализация» пушкинской поэмы характерна не только для переводчиков, но и для некоторых ее исследователей. Так, известный пушкинист Николай Лернер в сопровождение своим новаторским статьям о «Гавриилиаде», опубликованным в бессарабской прессе, придумал (или стилизовал) целую историю о своем сватовстве к 16-летней кишиневской красавице-еврейке, проживавшей, как и он сам, на Пушкинской улице. Эту еврейку Лернер, по собственному признанию в письме к В.Я. Брюсову, обратил в христианство (см.: Валерий Брюсов — историк литературы. Переписка с П.И. Бартеневым и Н.О. Лернером. Издание подготовили Н.А. Богомолов и А.В. Лавров (М.: Литфакт, 2019), 201–206, 209–211). В свою очередь английский исследователь романтизма Питер Кокран (Peter Cochran) в своем вольном переложении «Гавриилиады» октавами вдохновенно разыграл собственную концепцию байронизма.

[53] Pushkin, Alexander. Collected Narrative and Lyrical Poetry. Translated ... by Walter Arndt, 224.

[54] Мазур, Наталия. Поэтический диалог Пушкина и Языкова в середине 1820-х годов: новые перспективы // Пушкинские чтения в Тарту 6. Вып. 1: Пушкин в кругу современников. Acta Slavica Estonica XI. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. С. 65.

[55] Щебень В.И. Искусство прокрастинации: Очерки по историко-культурной герменевтике модерновой эпохи. Глухов: Народное издательство, 2020. С. 13.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны

15 сентября 202257655 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202218432 Общество

ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 202217991 Литература

ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 202217463 Общество

Общество Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Литература

Литература