Современная музыка

Современная музыкаШумов & Борзыкин. «Правильно»

Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета

19 ноября 20211501 © Герман Власов, 2019

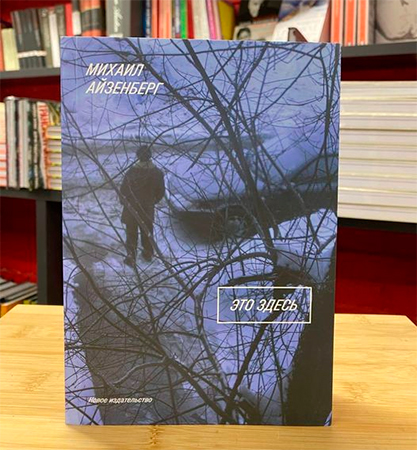

© Герман Власов, 2019В «Новом издательстве» вышла книга Михаила Айзенберга «Это здесь»: мемуарный текст, движущийся от внешнего к внутреннему, от прогулок по городу и воспоминаний об андеграундном круге литераторов, художников и философов 1970-х — к мыслям автора о собственном детстве, снах и смертности. Среди героев книги — Павел Улитин, Александр Асаркан, Зиновий Зиник, Денис Новиков, на ее страницах появляются Д.А. Пригов, Венедикт Ерофеев и многие другие. Лев Оборин поговорил с одним из самых значительных современных поэтов о том, как устроена его книга и какое место в ее мире занимает он сам.

— Возникает ощущение, что эта книга — более вольная, «непредзаданная» проза, чем ваша эссеистика. При этом у книги есть композиция, разделы, объединяющие воспоминания о друзьях, о случайных встречах, о «литературе и жизни», о детстве — ближе к последним страницам; композиция, кажется, вообще яснеет к концу. Ставили ли вы себе какую-то задачу — или книга сама писалась и собиралась?

— У такого эффекта очень простое объяснение: в любом моем эссе была какая-то начальная, именно что «предзаданная» тема. А данная книга сама искала свою тему — и свою форму, так и собиралась — в ее поисках. Мне хотелось, чтобы в последовательности фрагментов не было предсказуемости, а была какая-то скользящая связь, подобная смене тем в живом разговоре. У разговора своя логика и своя пластика: это, собственно, встреча двух родов речи — внешней и внутренней, и в этой встрече разговор отчасти перенимает у реальности ее стихийный и противоречивый порядок.

Появление разделов имеет позднее происхождение, это просто попытка как-то структурировать книгу — именно структурировать, а не внедрить в повествование какую-то последовательность, «историю». Выстраивание «истории» ощущалось бы как насилие, потому что в реальных сюжетах нет такой последовательности, их закон обнаруживается задним числом.

Период «первоначального накопления» длился очень долго. Кажется, что в такой — всему открытый — текст может и войти все что угодно. Но оказалось, что какие-то вещи книга просто не впускает.

Много лет я раскладывал эти фрагменты как пасьянс: вдруг сложится? И в какой-то момент мне показалось, что — да, сложилось.

© «Фаланстер» / Facebook

© «Фаланстер» / Facebook— Эта книга во многом — дань благодарности «старшим», сформировавшим вас («И опять начинается сон, / призывающий старших»). Ваша собственная роль в первой ее половине — не знаю, намеренно или нет, — очень затушевана. Но сейчас уже вы — «старший» для очень многих. Думали ли вы, работая над книгой, кем были вы для тех, о ком пишете? «Думали ли вы о себе», как советовал вам Павел Улитин?

— Появление на страницах этой книги моей собственной фигуры отчасти вынужденное. Я совсем не собирался писать автобиографию (впрочем, надеюсь, что и не написал). Мне хотелось, чтобы моя роль так до конца книги и имела такой дополнительный, чисто служебный характер. Кажется, этого не получилось, но, право же, только потому, что тексту требовалось какое-то единство — какое-то связующее обстоятельство. Вот мне и пришлось им стать. А жаль.

Главная внутренняя тема книги — именно такой «сон, призывающий старших». Отсутствие «старших» еще и сейчас вносит в мою жизнь новое состояние, которое не так просто определить: покинутость, потерянность — что-то из этого ряда. Потребность в наставнике никуда не девается: я все еще жажду чему-то научиться.

Самому быть «старшим» для меня до сих пор непривычно, пожалуй, что и невозможно. Отношения «старший — младший» зависят не от возраста и ума, а только от какого-то центрального опыта в основе личности. (Я как к старшему относился к Григорию Дашевскому, который младше меня на шестнадцать лет.) Опыта сопротивления, что ли. «Старшие» — это те, чей опыт дан нам как другой и недоступный.

Я часто думаю о том, кем был для тех, о ком сейчас пишу. Кем вообще были «мы» в их глазах? Понятно, что ни в каком плане не ровней, а тогда кем? На каких основаниях они с нами общались? Мне это неясно до сих пор, а в молодости я такими вопросами почти и не задавался, что сейчас мне кажется непоправимым упущением.

Собеседников надо не столько заслужить, сколько услышать (услышать именно как собеседников — возможно, с большой буквы). И это как раз не мой случай: я в основном услышал тех, в кого мне как бы ткнули пальцем — «слушай!» И сейчас я возвращаюсь к своим воспоминаниям, как на место преступления. Сколько неуслышанных! Сколько «неузнанных и пленных голосов»!

Собственно, вся эта книга — страшно запоздалый опыт рефлексии. В ее основе — искреннее удивление перед непростительным количеством времени, проведенного в состоянии, как будто совершенно бессознательном: лишенном всяких попыток отстраивания, отделения себя от «потока жизни». Поэтому я так часто вспоминаю фразу Улитина, смысл которой не мог понять лет десять: «Миша, думайте о себе». Я именно что не «думал о себе». А потом вдруг задумался.

— «Ведь если со мной может случиться то же, что так или иначе случается со всеми (несчастье), значит, и я человек, как все. Несчастье уравняло меня с людьми», — пишете вы о перенесенном инфаркте (глава, которая меня, честно скажу, поразила). А что дает это понимание: что уравнивает не какое-то взаимодействие, не чьи-то уроки, а неподвластная вам физиология?

— Равенство как «гордое чувство» мне неизвестно. Может, оно водилось когда-то в наших краях, но до моих дней не дожило. Речь здесь идет не о нем, а о каком-то ощущении, что у людей помимо индивидуальной есть и общая судьба, в ней-то и заключено какое-то «равенство». О понимании себя равноправной частью (частицей) «мира людей» как какого-то общего дела — и общего тела. Потому, вероятно, оно и пришло через телесность, физиологию, болезнь.

— «Будучи человеком простоватым и проживая до нелепости простую жизнь, я никак не могу избавиться от подозрения, что все не так просто». Можно ли подробнее — что это за простоватый человек, почему простоватый? Симплициссимус? «Не небожитель»? Быть простоватым — это хорошо или плохо?

— Вас, видимо, удивило, что я так себя определил. Фраза кажется кокетливой, возможно, таковой отчасти и является. И все же доля кокетства в этой фразе — микроскопическая. Люди, которые интересны самим себе, — категория для меня загадочная. Я действительно не вижу в своем психологическом устройстве особой сложности, в этом нет, на мой взгляд, ничего катастрофического, хотя и достоинством это не назовешь.

Но есть особый опыт позднего возраста: понимание истинного положения вещей, где островок знания окружен океаном незнания. Особое «знание о незнании»: какое-то чувственное, что ли, проникновение в его, незнания, толщу. Подобный опыт, по счастью, доступен и нам, людям «простоватым».

Главная работа человека — понять, на каком он свете. За пятьдесят лет усилий я, кажется, слегка продвинулся вглубь неведомой территории, но моя позиция очень уязвима: это, по существу, десяток разведотрядов, выдвинувшихся рывком и ненадежно закрепившихся в самых разных точках.

— Думаете ли вы о том, что вашу книгу будут читать те, о ком вы пишете, — например, Зиновий Зиник? Или — мало ли! — иеромонах Рафаил, в прошлом художник Сергей Симаков? Задумывалась ли она отчасти как обращение к ним?

— Это, конечно, самая большая проблема (и опасность) в писаниях такого рода: как это будут читать те, кто там упоминается? Люди, как правило, реагируют на свои словесные портреты с тяжелым недоумением (их можно понять).

Когда пишешь о реальных людях, призраки сплетни и сведения счетов всегда стоят в шаге от текста. При переходе из частного пространства в публичное объект меняет положение: оказывается не ближе-дальше, а в другом измерении. И автор, не приноровившийся к такому эффекту, всегда промахивается.

Когда писатель выбирает в герои реального человека (и читатель об этом знает), он не должен описывать его как «типаж». Разница как между «любезный друг» и «друг любезный», а постоянное мучительное ощущение неловкости при этом неизбежно. О реальном человеке и нельзя ничего написать, можно только так подложить бумагу (под таким углом, что ли), чтобы он сам написался.

Хочется надеяться, что можно избежать многих опасностей, сокращая расстояние между автором и читателем: читатель здесь буквально в полушаге от автора, от говорящего. Ведь все решает тон повествования, верно? Мне казалось, что я могу как-то решить эту проблему, если буду не рассказывать другим о своих знакомых, а напоминать им самим нашу общую историю. То, что половины участников уже нет на свете, конечно, не упрощает такую задачу.

— Чем было ваше общество 1970-х — 1980-х, каким было его самоощущение? Могло ли оно чувствовать себя, при всей маргинальности, «солью земли»? Или, скорее, это были, как говорил Олег Юрьев, сотоварищи по выживанию? Может быть, вообще нельзя говорить об «обществе», сложенном из столь разных и сложных людей?

— Одно совсем не противоречит другому, только нужно учитывать, что ощущение себя «солью земли» имело здесь характер не наступательный, а оборонительный: при нем маргинальность не становилась приговором, не вгоняла людей в землю. А несовпадение кружковой нормы и окружающей действительности было оправдано тем, что все обыденно-нормальное осталось за дальними временными границами.

Лет пять назад Лева Рубинштейн вдруг вспомнил, как году в 83-м (самом страшном из всех наших советских годов) мы сидели втроем с Семеном Файбисовичем и говорили друг другу примерно следующее: вот мы сидим, свесив ножки, в кратере вулкана, в самом сердце тьмы и еще умудряемся не только писать-рисовать, но и радоваться-веселиться. Жаль только, что никогда не увидим никакой такой Европы, но и это можно пережить. Все равно: жизнь удалась.

Суть, возможно, в том, что эти наши кружки были одновременно и жизненной необходимостью (личным спасением), и зачатком микросоциального строительства — стихийной самоорганизацией общества. Люди учились жить в обществе, но не по его законам. Такой «культурный обмен», как вы понимаете, и мог быть только «совместным проектом». Любая — пусть и чужая — удача что-то раздвигала в твоем пространстве, что-то определяла и помогала жить. Художественная удача становилась общественным событием.

Социологи часто оперируют понятиями «мы-группа» самого разного — и изменчивого — объема. Я не умею «мыслить социологически», этот язык кажется мне слишком жестким для описания того, что с нами происходило. Едва ли могли стать общественным слоем люди, как раз не желавшие иметь с этим обществом ничего общего. Как-то иначе все происходило, но и такие движения имеют свое социологическое измерение. Может быть, общественная конструкция из них и состоит, а нас обманывает семантика: слово «конструкция» говорит о статическом равновесии, а не о постоянной динамике.

— Ваше многолетнее желание «всех передружить», замечание, что люди одного литературного поколения не хотят «выкатываться на общее поле», — была ли это с вашей стороны бессознательная (или сознательная) попытка создания нормального сообщества?

— Надо сказать, что вся эта история прояснялась очень долго и постепенно, а первоначально существовала как темная, неосознанная необходимость (как и все прочие жизненные движения начала застоя), по своей сути почти биологическая: невыносимую пустоту нужно было как можно скорее заполнить какой-то «жизненной нервной тканью».

Движение было почти инстинктивным и подчинялось какому-то первому и главному чувству — самосохранения. Это чувство заставляло искать или создавать очаг — очаг сопротивления. Но из сегодняшнего дня это видится иначе, чем казалось тогда. Честнее было бы сказать, что тогда это вообще никак не виделось, а делалось вслепую.

Свое «мы» я больше десяти лет собирал как спасательный плот, а без него, думаю, просто не выплыл бы. Программа эта, как у любого утопающего, была не самой продуманной.

Речь шла о существовании в системе, способной производить только смерть — быстрого или замедленного действия. То есть не о выстраивании чего-то, а всего лишь о борьбе за жизнь, — но вполне отчаянной, именно как у тонущего. О замыкании ради выживания, о самообороне. Но не век же такой борьбе быть «бессознательной», когда-то она превращается в достаточно осмысленную работу.

— Вы рассказываете, что водилось на столе того времени. Кислое сухое, портвейн, жареная колбаса. Как влияла на общение бедность советской еды? Становилась ли эта гастрономия предметом разговоров?

— Портвейн вы упомянули напрасно: на наших сходках он совсем не приветствовался. Кроме общей бедности ассортимента нужно учитывать еще и нашу собственную бедность. В одном доме, например, нас долгое время угощали готовыми котлетами за семь копеек. В этом были риск и некоторая кулинарная авантюра, но блюдо было одобрено Асарканом, и мы не роптали. На этом фоне гренки с сыром, жареная колбаса и рисовый салат наших приемов смотрелись вполне пристойно. На более ранних сходках («субботах» Владимира Шахновского) основным блюдом была покупаемая в складчину (у знакомого мясника, а как иначе?) баранья нога, что у некоторых пуристов даже вызывало нарекания: «Какие могут быть разговоры под такую закуску?» Обильная еда действительно не очень хорошо влияет на оживленность беседы. Кулинарный минимализм был вообще в порядке вещей, и в этом прочитывалась даже определенная бытовая философия — составная часть общей «культуры отказа». А то, что в порядке вещей, едва ли может стать постоянным предметом разговора.

— О слове «мы». «Как нас много» — ощущение, которое вы помните с выставки художников-нонконформистов в Измайлове. Это ощущение наверняка повторялось: в 1991-м или 2011-м. Что оно для вас значит? Что значит его уход?

— С течением времени шло какое-то движение по цепочке от одиночек-маргиналов к структуре со своей иерархией, с разработанным этикетом, и через какое-то время ты обнаруживал, что это не «кружок» и не община добровольных изгоев, а некая новая система или страта — не такая маленькая и, как ни странно, довольно влиятельная.

Это и было главным впечатлением на выставке в Измайлове осенью 1974 года. Впечатлением, надо сказать, очень неожиданным. Именно с этого момента понятие «мы» получает для меня какое-то расширительное толкование.

В конце восьмидесятых это впечатление стало более надежным, соединившись с совсем новым «чувством истории». Когда на улицу выходит миллион человек с лозунгами, которые, как ты считал, поддерживает несколько тысяч, это, надо сказать, выглядит неожиданно.

Но история не идет по прямой, и слово «уход» я не стал бы употреблять.

Не уход, скорее, откат. Мы люди немолодые и уже не раз наблюдали, как «новое» возникает внезапно и буквально из ничего.

— Изменилось ли за прошедшие 30 лет то, как вы воспринимаете советское время, советскую атмосферу? Стали ли вы их как-то иначе оценивать?

— То, что происходило тридцать, сорок лет назад, но уже при тебе, — это все равно «недавно», почти сейчас. О себе не думаешь в прошедшем времени. Собственное время — всегда не-до-конца-прошедшее. Его загадочная особенность в том, что оно не отделяется в сознании, не отходит в исторический план. Не становится историей.

Мне не удается смотреть на свое прошлое как на «определенный исторический этап» с имманентными характеристиками, но я и не вижу в этом необходимости. Этот мир, казалось бы, не был способен никого обмануть — просто потому, что нечем было обманывать. А вот поди ж ты, сколько нашлось желающих.

— В книге много говорится об эмиграции, о черте, которую подводил отъезд и которая казалась окончательной, о тяжелых переживаниях при приближении к этой черте. Вы пишете, что лишь единожды сказали себе: «Надо уезжать». Вам приходилось жалеть, что вы не уехали?

— Этой проблематике в моем случае уже полвека, и она, честно сказать, как-то приелась. Нельзя пятьдесят лет думать об одном и том же, и сейчас мне не так просто восстановить свои начальные переживания.

Мне казалось, что эмиграция — занятие на всю оставшуюся жизнь, причем занятие основное. Тратить на него свою жизнь не хотелось. Найти какой-то смысл в своей жизни — задача настолько трудная, что нагромождение дополнительных трудностей делает ее едва ли разрешимой. Ну и, конечно, специфика профессии: стихи — это голос не только времени, но и места. Потом стало понятно, что все не так однозначно. Но в области поступков не может быть ничего безошибочного, как не может быть предмета без обратной стороны. Сравнить два варианта судьбы невозможно. «Оглядываться на прошлое — бесполезное дело», — пишет Гаспаров.

Но даже сейчас, когда половина близких людей живет в других странах, я не могу представить себя в других обстоятельствах. Короче, если в двух словах: нет, не приходилось.

— «Пропасть было очень даже запросто. Примеров вокруг было больше чем достаточно». О чем в точности речь?

— У советского человека не было ни биографии, ни судьбы, только участь. Все было словно нарочно (то есть именно нарочно) приспособлено для того, чтобы твоя жизнь не состоялась. Ты — шарик, который должен скатиться в ближайшую лунку, и это все, что тебе уготовано. От чего люди и спивались: от отсутствия основной свободы — свободы быть самим собой.

Необходимость жить без «почвы и судьбы», без какого-либо прочного основания — очень тягостное положение. Даже умных и достойных людей оно заставляет иногда делать вещи непростительные — только бы какая-то опора! Лишь бы не пустота!

Эту пагубу мы ощущаем еще и сейчас, замечая, сколько «советского» в постсоветском человеке и как ему комфортно чувствовать себя просто клеточкой гигантского организма: атомом государственного тела. Ведь жить, опираясь на пустоту, очень сложно, для этого необходимы особые (и очень изощренные) экзистенциальные техники, а их еще не было, они только нащупывались в каких-то бессознательных жизненных движениях — почти конвульсиях. Собственно, такие поиски и были основным содержанием жизни в семидесятых годах.

Прежде как-то не догадывались, что нестабильность может стать источником организованности иного рода: неустойчивого и лишенного равновесия порядка. Неустойчивость заставляла этот «новый порядок» быть динамичным в самой основе. (Но, если быть точным, люди семидесятых сначала приняли его как modus vivendi, а уж потом — и много позже — начали догадываться, что именно они приняли.)

— Важный мотив вашей книги — переписка с близкими, пусть даже «пораженная жанровой невменяемостью». Кажется ли вам, что сегодня этот жанр, эта часть жизни утрачены — хотя бы в вашем кругу? Или электронные письма продолжают бумажные?

— Не знаю, насколько типичен мой (наш) случай, когда письма становились единственно возможным способом продолжения какого-то важнейшего для жизни диалога с основными его участниками. Письмо и диалог были, по сути, синонимами, становясь едва ли не основной паралитературной продукцией — по крайней мере, в количественном отношении.

Характер такого диалога меняет не смена технических возможностей, ход здесь обратный: изменение эпистолярной формы следует изменению самого диалога, из которого постепенно и необратимо уходит напряжение. Впрочем, последняя по времени активная переписка, по объему и характеру вполне соответствующая прежним образцам, была у меня с Олегом Юрьевым — и сравнительно недавно, уже в новом веке.

Сейчас текущий обмен бытовой информацией участился, стал не таким дискретным. Электронные письма ближе к простому обмену репликами. По существу они ближе к устному разговору — в этом их своеобразие и жанровое новаторство. Письмо здесь чему-то учится у разговора, и это очень важно, потому что разговор — самый свободный жанр с непредсказуемыми возможностями.

— Как вы записываете сны? Есть ли для них отдельные блокноты или файлы? Кажется, что сон в вашей жизни не раз был способен изменить ее ход, — есть ли у вас этому объяснение?

— Первоначальная запись — всегда от руки (это для меня принципиально), поэтому файлы сразу отменяются. Но блокнотами я тоже не пользуюсь, все записываю на отдельных листочках, которые только потом находят друг друга, раскладываются в конверты. Есть отдельные конверты и для снов. Но в последние годы они почти не пополняются: сны, вероятно, стали так опасны для сознания, что оно при пробуждении мгновенно их смывает. Остается только какое-то ощущение. Очень жаль. Больше всего обидно за особую машинерию сна: там всегда столько забавного, столько выдумки, такие хитрые декорации. Иногда просто волшебные (это остается, потому что входит в «ощущение»; а вся интрига исчезает мгновенно).

Не только «был способен», но и менял — причем в отношении вещей, крайне существенных. Этому есть понятные объяснения: бывает, что какие-то решения уже состоялись в «глубине сознания», но, чтобы вывести их в оперативный план, требуется какая-то подсказка. Нужно только ее откуда-то получить — например, из сна.

— Архитектура, студенческие поездки по Русскому Северу — совершенно другая жизнь, о которой говорится во второй половине книги. Часто ли вы сейчас вспоминаете эти места, хочется ли побывать там снова?

— Вспоминаю очень часто, потому что очень многое в моей жизни определилось именно там и тогда. Но повторение этого опыта невозможно, а попытки кажутся довольно опасными. Уже в конце шестидесятых Русский Север вне туристских маршрутов был страной, по сути, исчезнувшей, но еще полной следов, полной памяти о прежней жизни. Почти уверен, что за пятьдесят лет уже и от памяти не осталось следов.

Но и с туристическими местами все не так просто. Меня, например, много раз приглашали съездить в Ферапонтово, но я никак не решусь, потому что мое Ферапонтово 1967 года осталось воспоминанием совершенно лучезарным и за сохранность этого образа мне как-то страшновато.

В общем, это все равно что спросить: вам не хочется вернуться в прошлое? Почему-то нет, не хочется.

— У вас не было желания включить в книгу фотографии?

— Ни разу об этом не думал. По моему замыслу, сама эта книга — что-то вроде цепочки словесных фотографий. Я уже цитировал в ней фразу Кундеры: «Память не снимает фильм, память фотографирует». Зачем это дублировать в другом материале?

К тому же трудно представить себе фотографию лучше, адекватнее, чем та, которую издательство выбрало для обложки книги (автор — Георгий Пинхасов). Там сфотографировано какое-то «вещество времени».

— «Мне 70 исполнилось в 40 или раньше». С другой стороны, отвечая недавно на вопрос о возрасте, вы чувствуете, «как нелепа эта цифра в применении ко мне, словно относится к другому, будущему моему воплощению». Сколько вам сейчас — не по документам?

— Мы меняемся не постепенно, а скачками. Если бы нас не заставляли измениться, мы бы всю жизнь оставались прежними. Возраст — это же просто цифры.

Фраза, которую вы процитировали, принадлежит не мне, а Александру Асаркану, это у него было такое возрастное опережение. Мой же случай совершенно обратный. Хотя в последнее время я довольно стремительно набираю свой внутренний возраст, он, как мне кажется, все равно находится где-то в области «вошел старик сорока лет».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета

19 ноября 20211501 Современная музыка

Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца

18 ноября 2021195 Театр

Театр Общество

ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко

18 ноября 2021199 Кино

Кино Театр

Театр Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века

16 ноября 2021220 Colta Specials

Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией

16 ноября 2021181 Академическая музыка

Академическая музыка Современная музыка

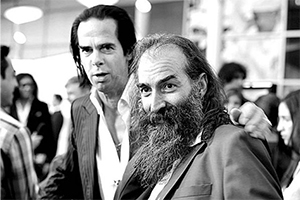

Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата

16 ноября 2021177 Академическая музыка

Академическая музыка