She is an expert

She is an expert«Никто не научил нас проживать травмы, и мы занимаемся самолечением»

Наталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России

6 сентября 2021166 Фрида Вигдорова© Из архива «Мемориала»

Фрида Вигдорова© Из архива «Мемориала»К столетию Фриды Вигдоровой (1915—1965) мы публикуем разговор о ней Ольги Розенблюм с Ириной Емельяновой, дочерью Ольги Ивинской, подруги Бориса Пастернака. Фрида Вигдорова — автор романов о детях, о школе, о семье («Мой класс», трилогия о детском доме, которым руководил ученик Макаренко, дилогия «Семейное счастье» и «Любимая улица»), автор газетных статей, решавших, как правило, проблемы молодежи. Именно из этой журналистской работы выросла запись суда над Иосифом Бродским, сделанная Вигдоровой в 1964 году.

После смерти Пастернака в 1960 году Ольга Ивинская и ее дочь были арестованы и осуждены по сфабрикованному властями обвинению. В публикуемом разговоре Ирина Емельянова рассказывает об одной из записей Вигдоровой, предшествовавших ставшей всемирно знаменитой стенограмме суда над Бродским, а также о том, как Вигдорова помогала ей после лагеря добиваться прописки в Москве и содействовала досрочному освобождению Ивинской.

— Ирина Ивановна, с каких пор вы знали Фриду Абрамовну?

— Я ее увидела на этом чудовищном собрании в Литинституте, которое, по-моему, было в 1958 году, по исключению Панкратова и Харабарова из комсомола. Она просто сидела в зале. Это они с ней дружили, и они ее пригласили, рассчитывали, что ее присутствие как-то изменит ход собрания. Ну, это собрание... это что-то было такое… Сейчас даже, по счастью, невозможно себе представить.

— Это большая аудитория?

— Это актовый зал. Общеинститутский. С бюстом Ленина и с разными лозунгами.

— Какая была атмосфера в Литинституте тогда?

— Переменчивая, нестабильная. Когда я поступала, это был 1956 год, до разгрома венгерского восстания, которое явилось в каком-то смысле поворотом. Это было время либеральное.

Открыли переводческое отделение (с языков, правда, народов СССР), куда попали в основном дети репрессированных, расстрелянных, и вообще тогда этот принцип признавался — брать из семей жертв репрессий.

И был довольно либеральный тогда ректор, критик Виталий Озеров. У него были планы. Как этот период Эренбург называл? «Краткий период растерянности». Была либеральная обстановка. И у Озерова была идея сделать расширенные семинары — не отдельно по прозе, по поэзии, по критике, а общие, в этом же зале — и приглашать туда работающих писателей всех направлений. Это он подчеркнул даже. У него был список: Каверин, Алигер, Пастернак.

Пастернак, конечно, не поехал на эти открытые семинары. Шолохова позвали. Но это было трагикомично, потому что он пьяный был совершенно. И ждали его два часа. Впечатления ужасные остались. Банальности такие, пошлости говорил: «Какая ваша лучшая книга? — Та, что еще не написал».

А кончилось это все, по-моему, на Овечкине. Его очерки нравились, казалось, что это не конъюнктурная проза. А уже ходили слухи, что на Западе выйдет роман «Доктор Живаго», что Пастернак его передал за границу. И Овечкину стали задавать вопросы, как он к этому относится. И он вдруг побагровел: «В поэзии его я не знаток. А то, что роман передал за границу... мерзавец!!» И тут все как захлопали! Не все, конечно. Ни Ахмадулина, ни Мориц не хлопали, ни Панкратов, ни Харабаров.

Очень скоро к лозунгу «Пусть расцветают все цветы!», что висел в коридоре Литинститута, было приписано: «Кроме сорняков». А Панкратов и Харабаров были как раз такими сорняками…

Панкратов считался формалистом, у него были рифмы свободные, а Харабаров был просто ему очень преданный человек. А кроме того, они посещали Пастернака, считались какими-то пастернаковскими выкормышами. Хотя поэтически — ничего общего не было в их творчестве с Пастернаком. Харабаров вообще подражал Есенину.

Но они были верными друзьями. Очень комично выглядели — Юра высокий, худой, а Ваня совсем маленький, коренастый. Он умер в 1969 году. Загубленная жизнь. Он до поступления в Литературный институт работал в артели по сбору грибов и очень хорошо разбирался в грибах. Человек простой, деревенский. Положено было принимать таких, с периферии.

Понимаете, их травили без конца.

© Из архива журнала «Семья и школа»

© Из архива журнала «Семья и школа»— Это собрание не было началом травли?

— Нет, это был финал. Общее собрание принимало решение об исключении, и это решение должен был заверить горком комсомола Москвы.

— Исключение из комсомола или из института сразу?

— Из комсомола. Из института — это уже не могло решать собрание.

В чем их упрекали — я уже не могу эту шизофрению вспомнить. Разумеется, что они ходили к Пастернаку. Все-таки институт идеологический.

Но у них были друзья, у Панкратова и Харабарова, которые тоже готовились их как-то защищать. Со своей стороны они пригласили Фриду Абрамовну. Я помню, что какой-то страшный тип с кафедры марксизма-ленинизма, который вел это собрание, вдруг обратился к залу с вопросом: «Среди нас в зале присутствует человек, не имеющий отношения к нашему институту. На каких основаниях она тут находится?»

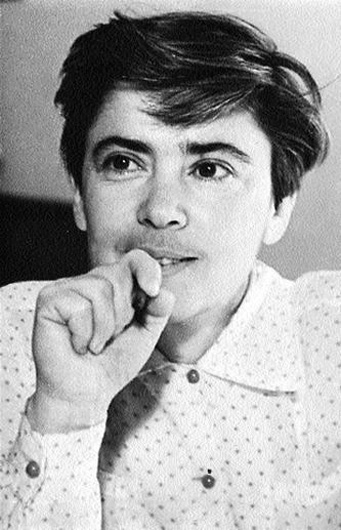

Фрида Абрамовна встала. Я тогда впервые ее увидела, такая стрижечка, знаете, у нее была молодежная. Она была очень привлекательная, стройная, прекрасно говорила. И она им очень здорово дала отпор, показала… по-моему, она показала удостоверение корреспондента «Комсомольской правды»… Что она корреспондент, а корреспонденты молодежной газеты имеют право присутствовать на комсомольских собраниях, чтобы знать жизнь молодежи. И она осталась. Надо знать свои права, а она их как раз знала. Она уже потом, в будущем, сильно мне помогла, вооружив знанием советских — номинальных, конечно, — прав. И иногда эта установка даже срабатывала.

Она осталась в зале, Фрида Абрамовна. Наверное, она записывала.

— В ее блокноте посреди записи идет вставочка, к кому-то обращенная:

«Ты знаешь, я присутствую сейчас на закрытом комс<омольском> собрании в лит. ин-те. Должны исключить Ваню Харабарова и Юру Панкратова.

Вдруг председательствующий:

— Здесь находится представитель “Комс. пр.”. Его никто не приглашал. У него даже документа нет. Зачем он здесь?

Я дала справку. Часть собрания вопит: “Голосовать! Вывести!”

Проголосовали. Дважды! Примерно половина на половину — сначала 26 на 23, потом 28 на 29. Оставили.

Ох и стыд! Ох и гнусность!»

Видно, что это ее очень задело: не так много здесь записано, но она несколько раз к этому эпизоду обращается и готовит ответ: «Я согласна, дело это глубоко личное, семейное, но ведь и “Комс. пр.” для вас газета не чужая. Нам секретарь звонил <зачеркнуто> мне и просил присутствовать…»

— Да, она все это хорошо сказала. И что главное — что это газета молодежная, которая должна следить за всеми тенденциями в молодежных организациях. Было очень убедительно. Она осталась.

— Огромный зал. Кто знает, что она там? Почему это вообще была проблема? Она записывала?

— У них такой был наметанный глаз, у этих типов, которые всем руководили и просто поставили себе задачу провести пятиминутку ненависти. Передали: пришла корреспондентка. Конечно, она записывала. В институте было определенное ядро консерваторов, сталинистов, они ненавидели даже эту ничтожную «оттепель», для них враг был тот же Овечкин, который в то время писал свои «Районные будни»: как он смеет о колхозах что-то не так писать.

Я дружила и с Харабаровым, и особенно с Панкратовым. И они попросили, чтобы я выступила. Но по той же модели Фриды Абрамовны — надо пользоваться этими же самыми советскими трафаретами. Я, помню, сказала: «Вот вы говорите, что Панкратов и Харабаров оторвались от жизни. Это же метафора, а где примеры?» Фриде Абрамовне это очень запомнилось, потому что потом, когда она стала участвовать в моей уже послелагерной жизни, она как-то сказала: «Я вас первый раз увидела выступающей на собрании. Среди лепета вокруг это было построенное по законам советских возможностей убедительное выступление». Да, я помню, что это было очень удачное выступление, даже вызвало какие-то аплодисменты, и ребята потом меня очень благодарили, мы даже пировали у них в общежитии. Но окончательное решение об исключении оставалось за обкомом. Вот этого решения я уже не помню.

— У Вигдоровой в архиве есть их стихи.

— Да, она их ценила, особенно, наверное, Юру. Панкратов очень хорошо начинал. Но это преподавание ужасное, атмосфера все убивает… Его стихи даже нравились Борису Леонидовичу, какая-то свежесть в них была, чистая лирическая интонация... Я думаю, они и Фриде Абрамовне нравились. Юра, наверное, носил их к ней в редакцию, предлагал издать, может быть, там они и познакомились.

Юра должен был оправдываться в формализме. И он говорил, что у него рифмы — да, не совсем канонические, много ассонансов, но ведь и народная поэзия («Заяц белый, куда бегал?») позволяет себе неканонические рифмы. А Ваня Харабаров говорил, что его все время упрекают, что он ходит к Пастернаку, в то время как Пастернак написал лучшие в советской поэзии стихи о Ленине, и продекламировал из «Высокой болезни».

— В блокноте есть запись — выступает кто-то и говорит: «Не замечают о том, выкрутасы, вербы, наивно, неверно».

— Да-да-да, эти рифмы, я вам говорила, у Юры, у Панкратова. «Верба» — и «верно». Вот это обсуждали, как в 1930-е годы, на дискуссиях о формализме. Говорили: «У него несоветские рифмы / советские рифмы». Вот это, значит, несоветская рифма: «Ира» — «ива». Да, несоветская рифма?

— Совершенно несоветская…

— О тонкая веточка,

грустная ива,

печальная девочка,

как твое имя?

Совершенно несоветская рифма.

Зовут тебя Ира,

зовут тебя Вера,

зовут тебя ива,

зовут тебя верба.

Вот это рассматривалось как преступление. На микроскопическом уровне это собрание повторяло дискуссии о формализме 1930-х годов, маразматические.

— То есть на семинарах могли читаться такие стихи, а на общем собрании?..

— …клеймят. Ну, на семинарах, разумеется, тоже какой-нибудь Коваленков давал свое заключение, что это интимность, что это не магистральный путь поэзии, что это закоулки какие-то.

— Дальше в блокноте написано: «Емельянова. Грамота на целине. Можно ли за формализм исключать из комсомола».

— Да, то, о чем я говорила. Речь шла о Панкратове и Харабарове. Они были на целине. Не знаю, за что уж они получили грамоту, но это факты. Я сказала: вы вот говорите, что они оторвались от народа, а между тем они были на целине. На вашу метафору я вам привожу факт. Что-то в таком духе. Про целину и про что еще? А, можно ли за формализм исключать из комсомола, да. Где такой есть указ? Мы знаем, что за вредительскую деятельность <исключают>, а у них ее не было. Ну не могу сейчас воспроизвести, маразматическая совершенно конструкция, «бить их их же оружием», но она как-то понравилась Фриде Абрамовне, она запомнила, и когда мы потом встретились, она говорит: «Ваше было самое толковое выступление».

Она рвалась в бой: «Это нельзя так оставить!»

— Это апокриф или нет — что Фрида Абрамовна помогла вам раньше освободиться?

— Маме. Мне помогла с пропиской. Я уже о ее участии знала по письмам, которые мне писали в лагерь.

— Об участии…

— …ее в организации нам посылок, в хлопотах о нашем освобождении, в проектах писем в правительство: она как человек, наиболее соприкасающийся с советскими органами, давала советы. Не просто советы: она собирала деньги на посылки.

В письмах, которые мне писали в лагерь, ее имя не упоминалось, как-то шифровали. Но я в конце концов догадалась, что речь идет о ней, хотя видела ее только на том собрании <в Литинституте, когда исключали Панкратова и Харабарова>.

— К ней кто-то ходил, пока вы сидели?

— Да-да. Мои друзья. По-моему, они познакомились в Тарусе летом 1961 года. Она там отдыхала, кажется, она дружила с Голышевыми, у которых там был дом. А мои юные друзья, моя команда, собрались там под крылом Ариадны Эфрон, большого друга нашей семьи.

— «Тарусские страницы», где опубликованы два ее очерка, — это 1961 год. И тем летом Вигдорова жила в Тарусе.

— Совершенно верно. У Ариадны Сергеевны (Эфрон) тоже был там домик на берегу Оки. Она ведь тоже была центром помощи нам. И уже из Тарусы друзья мне писали в лагерь, впервые упоминая Фриду Абрамовну: «Вот тебе что-то такое собрали усилиями Али и …» Не помню уже, как иносказательно обозначалось ее участие.

Потом она мне помогала с пропиской, с устройством на работу...

— Это реально было — с кем-то договориться?

— Да, у нее много было связей в издательствах, в журнал «Пионер», по-моему, я ходила по ее протекции. Это не всегда получалось. Видели мой паспорт, там черным по белому написано: «Прибытие из мест заключения». Не брали в отделе кадров. Даже если, предположим, главный редактор хотел взять, в отделе кадров возвращали этот паспорт.

Каким-то образом один раз вышло, но это не она помогла, а КГБ! Пришлось в КГБ позвонить. Что на работу я устроиться не могу: из всех библиотек, из всех музеев, из всех издательств мне возвращают паспорт. Ведь это же советский знаменитый «бермудский треугольник»: ты не прописан — тебя не берут на работу, не берут на работу — не прописывают. Приходишь в домоуправление: вы не работаете, нужна справка с работы. В отеле кадров: а где вы прописаны? И милиционер ночью приходит. Я устроилась с помощью КГБ. В конце концов в отчаянии я позвонила в КГБ: «А, идите в отдел по устройству бывших заключенных на работу. Мы туда позвоним». И когда они туда позвонили, меня устроили машинисткой в Литинститут.

Она просто вложила душу в эту прописку. И тут она знала все ходы. То она звонит: «У меня гениальная идея. Я беру вас секретарем. Есть такое правило, что как писатель, член Союза, я могу оформить — и мы оформим — в специальном профсоюзе для домработниц, личных шоферов и секретарей контракт. И тогда они вас пропишут». Но для этого надо было — это было очень, конечно, забавно — взять справку, что мы не являемся родственниками. Мы пошли в этот профсоюз. Я взяла в домоуправлении справку, и она взяла в домоуправлении справку, что мы не являемся родственниками. Я говорю: «Вы взяли справку, что вы от меня отрекаетесь?» — «А вы не забыли эту справку?»

Мы представили эту справку, она написала заявление, что она член Союза писателей… Взяли на рассмотрение. Но власть оказалась хитрее. Тут была тонкость в том, что я была освобождена с условием выплачивать из зарплаты 15% в течение года. Поэтому на работу было необходимо устроиться. Рассмотрев наши справки и заявления, председатель этого профсоюза домработниц, секретарей и шоферов <говорит>: «А как вы ей будете зарплату платить? Как мы это проконтролируем? Это должно проходить через бухгалтерию. 15% должна отчислять бухгалтерия... Вы кого хотели обмануть?» Так что наш проект лопнул.

© livelib.ru

© livelib.ru— Ее задевала такая грубость — «кого хотите обмануть»?

— Конечно.

— Что она делала? Что значит — письма в правительство?

— У нее были связи. Если прямо писать в Президиум Верховного Совета, то получаешь формальный отказ. Но она была знакома с Эренбургом. По-моему, с Натальей Ивановной Столяровой она общалась. Она сама была <депутатом> райсовета, а он чуть ли не Верховного Совета. Его бланк был гораздо более весомый. И поэтому она меня направила к нему.

Она обо всем с ним предварительно договорилась. Сама она со мной не ходила. Мы встретились на бульваре, на Тверском, дошли до <его> дома. Она меня наставляла: «Надо, чтобы он на бланке написал как депутат, чтобы продлили эту <прописку>, — на бланке написал в Московское отделение по прописке, что он просит вас прописать» (мы с ней на «вы» были). А я уже была благодаря КГБ прописана на три месяца, потому что машинисткой устроилась. Я и думала: «Ну и ладно, три месяца бы прожить». Но Фрида Абрамовна была решительна: «Нет, надо добиваться прописки на год. Через Эренбурга».

Он никакого особенного участия личного не проявил. Старо очень выглядел. Такой усталый, измученный человек: «Да, напишу». Он ничем не рисковал: просто просит продлить мне прописку на год. Хоть бы там спросил, тяжело ли в лагере, ну что-нибудь такое человеческое — нет, ничего не было: «Наталья Ивановна отправит». И вот на этом бланке его секретарь посылает письмо. И мне продлили: вызывают в центральный пункт по прописке на Ленинградском проспекте, безумное количество народу: «Прописка разрешена на год».

Но потом произошла такая, приведшая Фриду Абрамовну в полный восторг, история человеческая. Год закончился. Если я освободилась в 1962-м, в 1963-м закончился срок прописки, полученной благодаря Эренбургу. Что дальше делать? Снова к нему (это уже, по-моему, было летом). Надо начинать с районного отделения. Ты идешь в районное отделение, и тебе отказывают. А потом уже <к Эренбургу>…

И вот тот начальник районного отделения, которого я уже знала, был в отпуске. А замещал его стажер. (Это, конечно, незабываемая история.) Он взял все мои справки об освобождении, потом подошел к двери, запер ее на ключ, сел напротив меня: «У нас есть полчаса. Расскажите кратко содержание романа <“Доктор Живаго”>, я вас сейчас же пропишу». И он прописал меня постоянно.

Я это Фриде рассказываю, а она говорит: «Как люди хотят знать правду!» Ей страшно понравилась эта история.

— Хорошая история.

— Да, плакать хочется.

Теперь что касается мамы. Мы много писем писали, но все официальным путем, адвокаты как-то их передавали в Верховный Совет и прокуратуру. «Оснований для пересмотра дела нет» — такие получали ответы. <Фрида> знала Полевого. И ей пришла идея такая — она разбиралась в политике: «Сейчас хрущевские решения легко оспорить». Все-таки решение о нашем аресте было принято Хрущевым, а сейчас он уже дышит на ладан, уже ясно, что недолго, надо этим моментом воспользоваться.

Полевой был с ней в хороших отношениях. Его приглашали на приемы в Кремль. И надо, чтобы он передал кому-то из членов Политбюро лично письмо в руки. «Я его попрошу». Она его попросила, он согласился. Он передал <письмо> в руки Брежневу и рассказал ему суть дела. Брежнев тогда еще не был первым секретарем, он был просто секретарь ЦК КПСС, но заговор против Хрущева уже назревал — это было летом 1964 года. Брежнев не был злым человеком, злопамятным. Его эта история, может, и растрогала: какая-то больная немолодая женщина... за Пастернака... Тогда распоряжение Хрущева было даже как-то выгодно отменить. Он сказал Полевому, что он этим займется. На другое же утро <Фрида> мне позвонила, помню ее восторженный голос: «Ура, мы победили, Брежнев выслушал сердечно!» Ну, он дал, наверное, какие-то указания Политбюро разобраться. Не сразу, но это очередное письмо сыграло роль. Маму освободили в ноябре 1964 года.

Участвуя в наших делах, она даже вступила в конфронтацию со своей лучшей подругой Лидией Корнеевной Чуковской, которая, как известно, почему-то ненавидела Ивинскую (и меня заодно). Наверное, Лидия Корнеевна клеймила «бедную Фридочку» за то, что та — <как сегодня бы сказали,> «мать Тереза», что надо быть разборчивее в знакомствах. Иногда у Фриды это прорывалось: «Я сейчас бегу к Лидии Корнеевне, вы со мной не ходите, вы меня только проводите до ее дома» — мы с ней часто на улице встречались, на бульваре. «Вы меня проводите, но со мной не ходите, я постараюсь ее как-то убедить…» Но это не получилось — убедить Лидию Корнеевну в нашей невиновности.

…Она была популярна в то время и как журналист, и как писатель. У нее вышла книга в 1963 году, обзор писем читателей: «Дорогая редакция». Эта книга имела резонанс, люди ее читали.

У нее было много очень друзей в Союзе писателей. Я ходила к ней домой, около метро «Аэропорт», где она жила. И там мы вырабатывали стратегию по спасению мамы.

Во-первых, письма в прокуратуру, в Верховный Совет о пересмотре дела, во-вторых — хлопоты о посылках и о свиданиях. Тут она очень помогала: ей удалось даже пройти к начальнику управления мест заключения. Я потряслась — нормальный человек, моя Фридочка, прошел мимо этой охраны. Она как депутат прошла. Правда, она предварительно с этим начальником договорилась. И я за ней. «У нас все назначено». К этому тузу. Сейчас это называется ФСИН, а раньше называлось ГУМЗ — Главное управление мест заключения. Это заведение находилось на Бронной. Она ему подарила свою книгу «Дорогая редакция»: «Я вам надпишу». И более того (что меня потом спасло): «А вы дайте, пожалуйста, свой телефон». И он дал свой телефон прямой. И когда я поехала на свидание к маме в Мордовию и местное начальство отказало мне, я позвонила по этому телефону прямо в ГУМЗ, и он свидание разрешил. Он разрешил и дополнительную передачу. С лекарствами, кажется.

Я с ней часто советовалась по поводу своих интервью, которые мне тогда приходилось давать — и Би-би-си, и итальянскому радио: я только что освободилась, журналисты буквально «охотились» за всякой информацией о нашей лагерной и послелагерной судьбе, наше дело имело очень широкий международный резонанс. Помню, встретились с ней у метро «Кировская». Я говорю: «Ой, я что-нибудь скажу не то» — мама еще оставалась в лагере — «я не хочу, надо от этого отмотаться». — «Нет, это надо. Вы должны проконсультироваться у Голышевых. Это надо, это необходимо. Вы ведь производите очень хорошее впечатление, я уверена, вы сумеете…» И я ее слушалась.

По поводу этих конференций и публикаций в западных газетах в нашем кругу были разные мнения. Я говорю о своем случае. О нашем, когда нас арестовали. Были две совершенно разные точки зрения на этот вопрос. В конечном счете от нашего желания ничего не зависело. Ариадна Сергеевна, например, считала, что никаких интервью давать не надо, надо сидеть тихо. Фрида Абрамовна придерживалась другого мнения.

Слева направо: Фрида Вигдорова, Раиса Облонская, Нора Галь. Нач. 60-х гг.© vavilon.ru/noragal

Слева направо: Фрида Вигдорова, Раиса Облонская, Нора Галь. Нач. 60-х гг.© vavilon.ru/noragal— Считала, что надо?

— Да, надо. Ариадна, которая меня воспитывала всю жизнь, говорила так: «Ни за что сор из избы не выносить, сидеть как мышь под метлой». С одной стороны, она просто боялась дразнить власть, мы знаем, каков ее горький опыт, а с другой стороны — патриотизм: Родина посадила, Родина простит. Но у Фриды был другой, конечно, взгляд. Безусловно. Она показала это публикациями своими. Все помнят ее стенограмму суда над Бродским.

— Насколько это было эффективно, как вы думаете? В вашем случае, например?

— Да.

— Да?

— Конечно.

— Вы вышли раньше.

— Со скрипом... Я вышла раньше, и мама вышла раньше. Мама вышла раньше, причем она намного вышла раньше. У нее же был срок восемь лет, а она вышла через четыре года.

— Какие у вас были адвокаты? Помогли ли они вам? Доверяли ли вы им?

— Тогда только начали адвокаты в процессах участвовать. Когда на Лубянке меня в душ повели, я говорю: куда ведете, тут подвал пыточный. «Какое, сейчас все по-другому! У нас даже адвокатов допускают к делу!» 1960 год. Но допускали не как сейчас, не в самом начале. Уже дело закрыто, следствие закончено, ты встречаешься с адвокатом первый раз. Это просто моральная поддержка: приходит свой человек, которого ты знаешь по Москве, говоришь с ним на общем языке, рассказывает новости, можно через него что-то передать. У нас с мамой были самые лучшие по тем временам адвокаты. Но деньги они все-таки брали за нашу защиту.

— А толк от них был? Было ощущение, что это хоть что-нибудь дает?

— Да нет, едва ли. Говорят какие-то разумные вещи, ты слушаешь и сам для себя понимаешь, что следует писать в жалобах в будущем, если будешь их писать. Но ведь все заранее решено. Поэтому суд прокрутили в один день, чтоб только слухи о нем не поползли, чтоб не пришли какие-нибудь журналисты, не узнали. И главное — судили нас как уголовниц, а суд закрытый. Никого не пустили, даже брата. Друзья стояли около дверей, это на Каланчевке было, — эта самая команда поддержки.

…Она очень любила мои рассказы о лагере. Она даже однажды пригласила каких-то своих приятельниц послушать (соседи, ее подруги, тоже литераторы, сейчас не помню). Про иеговисток истории. Они же не знали этого мира, лагерного. Ведь это были уже новые условия, хрущевские послабления, не Колыма Шаламова... Два года я там наблюдала всякое, в том числе и забавное было.

Как писателю ей особенно нравились рассказы, где трагическое смешивалось с комическим. С глубоким сочувствием к несчастным людям она это слушала. И была полна, как сейчас помню, всяких замыслов.

— Замыслов освободить или написать?

— Освободить. Как, каким путем. Вот Эренбург, вот еще что-то. Лично чтобы в руки передали Брежневу, Хрущеву, неважно. Главное — чтобы лично в руки попали жалобы несчастных старух. Помогала мне писать письма о них, хлопотать.

— Вы писали?

— Да, писали — о Барковой, Санагиной, которые сидели по 30 лет: вообще какой-то кошмар, я обещала им, освобождаясь, что что-то я сделаю, у них же никаких родных. Баркова была старая, больная, астма. Я обо всем этом ужасе рассказывала Фриде, и она рвалась в бой: «Это нельзя так оставить!» Мы с ней планировали что-то писать в прокуратуру.

Этим мы занимались после освобождения мамы, когда главное было сделано. Но она не участвовала уже ни в ее прописке, ни в поисках работы. По-моему, она уже заболела. Она умерла, и мы не успели нашу борьбу довести до конца. Она в 1965 году умерла, а в 1964-м была уже больна. И мне не то Саша [1], не то кто-то из друзей сказал, что не надо уже к ней приходить...

— Вы сказали, что Фрида Абрамовна предлагала обратиться к Брежневу, понимая, что позиции Хрущева слабеют. Как это воспринималось? Хорошо, что позиции Хрущева слабеют?

— Она не политолог была, да и я. Поскольку наши неприятности совпали с Хрущевым, то мы желали ему… да, скатиться. И при нем была Венгрия. Как-то мы не думали, что может быть хуже, и надолго. И как-то забыли неблагодарно, что все-таки при нем было и другое. Помнили про кубинский кризис, про кукурузу... Кроме того, он же начал на церковь второе гонение, и у нас <в лагере> основной контингент был — полуграмотные немолодые женщины: с огромными сроками, сектантки, истинно православные, ИПХ назывались... Их сейчас бы святыми сделали. На Западной Украине — сколько там было иеговисток! Адвентисток, баптисток. Получили срок ни за что, совершенно ни за что. А уж эти монашки... Ну, они тоже, конечно, в своих молитвах его поминали... Едва ли добром.

Фрида любила мои рассказы про монашек. Через несколько лет я описала свои тогдашние впечатления о лагерном контингенте тех лет в своей книге «Легенды Потаповского переулка» в главе «Дочери света». Это как раз то, о чем я рассказывала Фриде Абрамовне.

— А политических не было?

— Очень мало. Женщин — горсточка. Мужчины были, рядом были мужские зоны, большие. А нас было всего-то триста человек. Из них была интеллигенции горсточка, человек десять, остальные — эти все несчастные тетки, сектантки, православные или монашки, и так называемые военные преступники, «лесные сестры», Прибалтика... Но тоже их было уже немного, потому что к этому времени всех уже, конечно, выловили, расстреляли. Литва, Эстония и Латвия. Украина Западная. Вот этот контингент. Они разные были. С некоторыми мы дружили. А были такие, которые очень охотно становились бригадиршами, в совет коллектива входили, антисемитки... Не все эти полицайки были жертвами, еще бы посидели, не жалко.

И были эти несчастные старухи. Они, правда, не работали. В бараке жили.

— Это было можно?

— Комиссия медицинская их освобождала.

— А что они делали?

— Да ничего. Баркова писала стихи. Варила чай безумный, курила страшно. Ее напарница, тип очень яркий, шила что-то, зарабатывала как-то, подрабатывала, продавала. Тоже за курево и за чай. Ходили по зоне. Мама одно время в библиотеке работала, так там у нас клуб был, Баркова свои стихи читала. Обсуждали. И я, когда они мне дали прочитать свое «дело»… — боже… всю ночь не спала. Я вывезла их приговор и показала Фриде Абрамовне, когда мы подружились. Но не вышло уже ничего. Начиналась ее страшная болезнь, не было у нее энергии.

— Насколько лагерная тема ее?..

— Просто она очень добрый человек была. Мать Тереза, такая психология была у человека. Я помню, как я прочла о ее смерти, на улице, в газете… Знала, что она больна, но все же был шок.

[1] Дочь Фриды Вигдоровой Александра Раскина.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости She is an expert

She is an expertНаталья Сидоренко о том, как связаны гендер, эпидемия ВИЧ и наркопотребление в России

6 сентября 2021166 Colta Specials

Colta Specials Литература

Литература Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаК 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»

3 сентября 2021404 Академическая музыка

Академическая музыка Современная музыка

Современная музыкаСентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля

2 сентября 2021267 Литература

Литература Искусство

Искусство She is an expert

She is an expert Современная музыка

Современная музыкаСтудия была для него храмом, а музыка — магией. Егор Антощенко о великом ямайском продюсере Ли «Скрэтче» Перри (1936–2021)

31 августа 2021172 Академическая музыка

Академическая музыкаИнтендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве

30 августа 2021154