Общество

ОбществоАнтифа: что это было? И будет ли вновь?

Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202212987 Владислав Мамышев-Монро в образе Любови Орловой, Эндрю Логан, Андрей Бартенев. Перформанс «Бьющиеся зеркала», клуб «Студия», 2003© Александр Хромов

Владислав Мамышев-Монро в образе Любови Орловой, Эндрю Логан, Андрей Бартенев. Перформанс «Бьющиеся зеркала», клуб «Студия», 2003© Александр Хромов17 июня в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открывается подготовленная Еленой Селиной масштабная ретроспектива одного из главных деятелей российской художественной сцены 1990-х — 2000-х годов Владислава Мамышева-Монро (1969—2013) — «Архив “М”». К выставке приурочен выход в издательстве Artguide Editions книги «Владислав Мамышев-Монро в воспоминаниях современников», составленной Елизаветой Березовской. С любезного разрешения редактора-составителя COLTA.RU публикует три текста из этого сборника.

Прекрасно запомнил первую встречу с Владиком. 1989-й. Какая-то наша выставка в корпусе Бенуа Русского музея. Людей много — самый пик интереса к современному искусству. Открыв выставку, вышел на набережную перевести дух. Там — толпа: лето, оживленные раскланивающиеся люди, маленькие водовороты вокруг знаменитостей, демократическое общение всех со всеми. Все то, что мы сознательно культивировали, — современное искусство как часть городской жизни — стремительно становилось привычкой для сотен людей. И Отдел наш новейших течений становился привычкой — что у вас на очереди? А Бойса еще раз привезут? Говорят, скоро Гайгер? Вот оно — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить: похоже, дело сдвинулось, назад уже «им» не поворотить! Великие иллюзии!

Какое-то движение привлекло мое внимание. Рослая блондинка, подхватив длинное платье оголенными руками в белых перчатках по локоть, поводя бедрами и плечами, двигалась от группы к группе. Первая мысль была — помочь красивой женщине пройти на выставку. Куда-то не туда ее понесло — вот он, вход, милая! Присмотревшись, понял — не на выставку ей надобно, ей надо себя показать, пококетничать, пожеманничать, пострелять глазками. Какая-то слишком уж откровенная кокетка для вернисажной публики! Ну а там уже разглядел и парик, и кадык — мужчина! Владик тогда был поджар, призывен, нервен, Монро получилась фантастическая! «Я Мерлин, Мерлин. / Я героиня / Самоубийства и героина». Вознесенский. С ним, уже больным, почти не контактным, ушедшим глубоко в себя, Владик — самому довелось видеть — вел длинные разговоры в самолете Москва — Лос-Анджелес: каким-то образом достучался сквозь оболочку болезни, контактность у него была потрясающей пробойной силы. Но это много позже. Вернусь к первому своему впечатлению — двойственному.

Владислав Мамышев-Монро с Олесей Туркиной на фоне работы Тимура Новикова на выставке «Текстуальное искусство Ленинграда». Москва. 1990. Собрание Олеси Туркиной и Виктора Мазина© Игорь Рятов

Владислав Мамышев-Монро с Олесей Туркиной на фоне работы Тимура Новикова на выставке «Текстуальное искусство Ленинграда». Москва. 1990. Собрание Олеси Туркиной и Виктора Мазина© Игорь РятовС одной стороны — восторг: какое точное попадание в образ! Откуда у невесть из каких байконуров взявшегося паренька (я, естественно, тогда не знал, что его пестовал Тимур Новиков, великий, перефразирую Розанова, нащупыватель талантов!) такое чувство стиля! Такое бесстрашие — возбуждать публику, не боясь, что возбуждение и соблазн, как обычно у нас в России, обернутся агрессией. (Кстати, это загадка — почему он не был «тем, кто получает пощечины»? Видимо, все-таки тогда шли процессы кристаллизации публики по принципу «чужие здесь не ходят», соблюдавшемуся и вестниками европейской открытости, и ревнителями традиционных ценностей. Сегодня, когда градус охранительства превысил санитарные нормы, подобный рисунок поведения был бы реально опасен.) Было и другое. Я еще в юности начитался битников, Берроуза да Гинзберга, и что такое трансгендер или там драг-квин, вполне понимал. Вместе с тем я был человеком поколения, для которого запреты были чем-то само собой разумеющимся. И само собой подразумевалось, что ломать их надобно последовательно. Сначала дай зрителю «пройти» абстракцию, потом инсталляцию, а там уж и до акции-провокации дело дойдет. Ну а там уж по старшинству: политика, социальная критика, то да се. Так и до гендера — где-то в самом конце, по степени важности. Так мне, по крайней мере, виделось. Или в этом расписании отражались, конечно, мои предрассудки бодрого, но уныло традиционного гетеросексуала? А Владик действовал вопреки всему этому постепенству, взялся прямо за рога, за трансдрессинг. Здесь был риск. Не только получить звиздулей, это само собой. Был риск получить в сухом остатке такой вот преждевременный ауткаминг в диковатой и не готовой к этому социальной среде. И войти в историю именно этим. А этого мало. А в другой среде — и вовсе до смешного мало. Еще раз вспомню Лос-Анджелес. Как-то Стас Намин организовал туда культурный десант: разношерстную культур-компанию — от А. Вознесенского до Гришковца. И я там был, и меду пил. Стас как-то забыл или упустил из виду: в Лос-Анджелесе издавна создалась ситуация господства разного рода трансов, где фрик фрика погоняет… Владик почувствовал себя членом некой стойкой общности, что, конечно же, не отвечало ни его амбициям, ни реальному содержанию как артиста. Он тут же улетел. Так вот, я, видимо, инстинктивно тревожился (естественно, не думая ни о каком будущем Л.-А.): не имеем ли мы дело с разовой акцией, причем сторонней, не от contemporary art? Не навредит ли нашей культуртрегерской деятельности? Ну, покажет паренек себя, а дальше-то что — снова по Вознесенскому, из того же «Монолога Мерлин Монро»: «кому горят мои георгины?» К счастью, никакой одноразовости не случилось. Напротив, случилось большое начало. Владику повезло, что твердой рукой Тимура он был введен в контекст contemporary art. То есть манифестации живого according to Timur. (Могло быть и манифестацией умозрительного — как на многочисленных, условно говоря, феминистских выставках через 20 лет. Впрочем, не скажу о них ничего худого — просто констатирую дефицит живого. Наверное, естественный при всех групповых идентификациях.) И, конечно, сам Владик не сплоховал. Его выход — это бы жест в том числе и сексуальный. То есть тащился Владик от самого процесса самопоказа, поддразнивания, провокации, от всеобщего внимания, подмигивания и пр…. Это был мощный второй план, связанный с авторизацией, персонификацией жеста (акции), — эта сексуальная аура (ограничусь общей характеристикой, слишком много вокруг доморощенных неофрейдистов, желающих копаться в кухонной латыни квазипсихоаналитической терминологии). Без личности Мамышева все обернулось бы или новой декадентщиной («оргиастическое тело», «дионисический ветер»), излюбленной Серебряным веком, или вынужденной театральщиной семидесятников (О. Булгакова, Т. Назаренко и др.), противостоящих брежневскому застою уходом в костюмированное инобытие…

(Е-Е) Евгений Козлов, Владислав Мамышев-Монро и Георгий Гурьянов. Ленинград, 1989© Архив Евгения Козлова / неизвестный автор

(Е-Е) Евгений Козлов, Владислав Мамышев-Монро и Георгий Гурьянов. Ленинград, 1989© Архив Евгения Козлова / неизвестный авторА здесь все просто — телесность такой откровенной силы, что заставляет работать на себя все: не важно, какие маленькие слабости, шалости и девиации тешит в себе автор, не существенно, какова подача (парик, если трезво смотреть, плох, макияж небрежен, платье скроено на скорую руку). Тело — реди-мейд Владикиных желаний и соблазнов — работает как часы. Часы с фигурками. Фигурки разные — то порок выскочит, то храбрость, то бескорыстие, то естественность, то сексуальность. Итак, уже первый выход Владика продемонстрировал начала его поэтики. Я бы определил ее как процессуальность. Владик прежде всего получал удовольствие от процесса. Процесса самопоказа, провоцирования острой реакции, просто — переодевания и даже макияжа: он всегда, выходя из рук профессионалов визажа, доводил образ до совершенства самостоятельно. Просто не мог лишить себя этого удовольствия. В поведенческом рисунке он также не мог остановиться на одном амплуа, он постоянно находился в процессе перехода: от мачо к женственной жертве, от милого лжеца к бесстрашному критику системы, от циничного дельца к святой Терезе. Многие упрекали его в бытовой безответственности: на него нельзя было положиться ни в чем и ни в какой мере. Но это было продолжением поэтики: как отвечать за себя, когда ты постоянно в процессе и пересменок нет. Вот эта самая процессуальность избавляла созданное Мамышевым-Монро от однозначности, одномерности. Худшие его вещи связаны с простым комикованием, пародированием. То есть это вещи соц-артистского плана. Скажем, манипуляции с официальными портретами членов Политбюро. Хотя основания для однозначности были: все эти портреты изначально были симулякрами, за ними не стояло ничего человеческого. Симулякр симулякру глаз не выклюет: перекодировка идеограмм-однозначностей была здесь уместна. Но это — единичный случай. Как правило, от однозначности Владик бежал как черт от ладана. Взять, к примеру, серию «Трагическая любовь». Казалось бы, чистая стилизация. Городской романс в новом изводе. Владик в образе Монро (эта коннотация вторичности важна: именно что в образе, достаточно «самодельном», неуклюжем) и молодой герой, метросексуал, красивый сам собою, asitis. Банальность встреч и разочарований, опереточная, скорее именно романсовая, снижающая интонацию гибель героини: аккуратно сложенные ножки, закатившиеся глаза. Постоянная борьба противоречий: бытового со сказочным, типологичного с постановочным, фотоформы с раскраской, цвета с процарапыванием. Процарапывание идет поверх оптически сильного фона — брусчатки, при этом фона «объектного», почти трехмерного. И все же процарапка — примитивизирующий и одновременно плотный штофный рисунок — в конце концов подчиняет себе все: арабеск уходит в небо. Уходит роскошно — победительно и весомо: оммаж Тимуру Новикову, в ту пору уже перешедшему на шикарные ткани и золотую вышивку.

Ирена Куксенайте, Тимур Новиков, Владислав Мамышев-Монро. 1992. Бал в Мраморном дворце

Ирена Куксенайте, Тимур Новиков, Владислав Мамышев-Монро. 1992. Бал в Мраморном дворцеИтак, как мне представляется, стержнем поэтики Мамышева-Монро является своего рода продолженная, продленная процессуальность: процессуальность удовольствия и процессуальность работы с телесным. С собственным телесным, уточню. В советских фельетонах бытовал такой образ: человек с двойным дном. То есть уподобляющийся чемодану с секретом: подкладкой, за которой нечто незаконное, скрываемое. Владика я назвал бы человеком без доньев (специально посмотрел — со склонением все верно, не беспокойтесь). Он работает со своей телесностью (все последующее — фиксация, изобразительная реализация, отбор — особый разговор) во времени. Хотите — назовите это проживанием образа, хотите — лепкой. Образ реализовывался в неком временном режиме. Не то чтобы отсекалось лишнее, как в красивом мифе про скульптуру. Свое не отсечешь, не укроешь: даже пластический хирург не режет по себе, любимому. Тут другое: какая-то проекция психологических планов на телесную пластику. Гротеск двойной суггестии — психологической и материальной. Плюс — умение остановиться, не дожимать, оставить ощущение совершающегося, но незавершенного (несов. вида, как пишут в словарях)… Конечно, работа над образом Любови Орловой дала ему новый ресурс — физическое, покадровое ощущение временной протяженности. Он успел воспользоваться этим ресурсом.

Ну не любил Влад завершенности, однозначности, приговора. Даже когда проживал (как писали журналисты — перевоплощался) образы самых презренных вождей. О культурных героях я и не говорю: никаких мандельштампов! Даже папа римский в глазах Владика не тянет на однозначную благостность: кошечка на руках, а на лице какой-то отблеск целлофана. То ли намек на бронированное стекло папамобиля, то ли вообще — дохнуть не дают… А вот Достоевский. Прямо wanted какой, а не классик. По Светлову: «Пока Достоевский сидит в казино, / Раскольников глушит старух!»

Надо сказать, приговоров художник не любил и в отношении каких-то базисных проблем русской жизни. В «Русских вопросах» он тоже знал, где остановиться: гротески, комикование, пародийность, выплеснувшись на зрителя, как-то вбираются, втягиваются внутрь — Владик явно не хотел напирать на стеб, эту отраду тусовки. Чего-то он хотел большего…

Не хотелось бы агиографических интонаций. Не был Тимур Новиков святым старцем. И каким-нибудь позднеакадемическим Шамшиным не был. Хотя и пребывал в собственной Академии. Тот, Шамшин, по анекдоту академическому, ослепнув, продолжал вести рисунок и говаривал старухе-натурщице: сидите прямее, молодой человек. А Тимур был человеком насмешливым и остроумным. И Владика оценил и направил в верном направлении — как художника, способного на манифестацию жизни и живой натуры.

Кем же был Влад Мамышев-Монро? Все эти «перформансист», «акционист» — слова, скользящие по поверхности. Что-то другое. В пушкинских «Египетских ночах» к поэту-аристократу Чарскому приходит один персонаж — помните? «Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком».

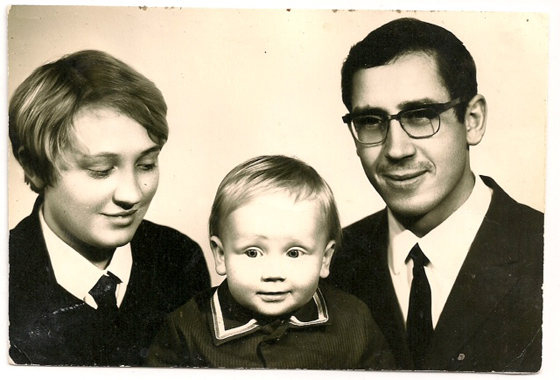

Фото с родителями, Ниной Ивановной и Юрием Михайловичем Мамышевым, Ленинград, 1970

Фото с родителями, Ниной Ивановной и Юрием Михайловичем Мамышевым, Ленинград, 1970В кратком изложении, как в школе: Чарский задает тему, пришелец читает стихи, поразившие хозяина. Пушкин действительно вкладывает в его уста чуть ли не лучшие свои строфы. Чарский изумлен: как это возможно? Пришелец отвечает (тут даю цитату почти целиком): «Так никто <…> не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснить». Пушкин верен высокой романтической традиции, в том числе и в языке описания: «вдохновение», «пылкие строфы», «глаза засверкали». Затем он снижает интонацию — разговор пошел о цене за билет. Тут другая лексика: «с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика», «меркантильные расчеты», «простодушная любовь к прибыли». Каким-то образом все это вспомнилось мне применительно к Владику — высокое и снижающее. Человек в разных обличьях — тут все верно, и политическим заговорщиком мог предстать, и разбойником. А тут чуть подправлю: не к выгоде питал он «простодушную любовь» — к вниманию, узнаванию, обожанию. Падать под лавку конторщика он бы не стал — но костюмерную шоумена любил. Но главное — «тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею» (прообразом, иконографией, каноном, историей вопроса) он держал как никто. Да, был — Импровизатор! А Импровизаторам, по Пушкину, в определенные времена многое дано высказать.

Давно это было. В начале наших беспечных 90-х годов. Владислав гостил у меня в Петербурге, в доме на Дворцовой набережной. Утро. Он любил вставать для художников рано — часов в 8 утра. Раздается звонок в дверь. Я сквозь сон понимаю, что пришел хозяин (квартиру снимаю) — занудный в принципе человек. Ему давно полюбилось заходить ко мне спозаранку, пить чай, вести разговоры об искусстве и при этом съедать все сладкое в доме. Звонит в дверь настойчиво.

Прошу Владислава придумать что-нибудь, но дверь не открывать.

— Валерия нет дома, — говорит Владислав через замочную скважину.

— Откройте, пожалуйста, — просится хозяин. — Я принес ему кое-какие вещи.

— Не могу я открыть сейчас. Я... в ванной. Моюсь.

— Умоляю, откройте. Вещи тяжелые, а я уже старый человек.

— Тогда подождите немного.

Владислав отправляется в ванну, набирает воду, моется и затем, надев халат, оставляя босыми ногами мокрые следы на полу, идет к двери.

— Вы здесь еще? — удивляется, открыв дверь.

— Войдите, пожалуйста, — предложил.

Открывшаяся перед хозяином дверь спрятала меня, прижав к стене. И из той щели я слышу удивленный голос Владика:

— Ой! Куда же вы?! Вещи здесь можно оставить! Ах, на Кухню?! Ага, проходите…

Я выскакиваю на лестницу и трусь полчаса у дверей своей же квартиры, чтобы спасти репутацию таким странным образом. Ожидание меня мучает и вынуждает представлять, что происходит на кухне. Я вижу как Владик открывает холодильник, ведя приятную беседу и… Я больше не могу. Я звоню в дверь и слышу:

— Кто же это к нам пришел?! — уже в моих тапочках Владик шлепает к дверям.

— Ах, Валерий, пришел! Проходите… А у нас гости, — доверительно, по-хозяйски, сообщает он.

Валерий Кацуба, Белла Матвеева и Владислав Мамышев-Монро. Санкт-Петербург, середина 1990-х© Владислав Оршер

Валерий Кацуба, Белла Матвеева и Владислав Мамышев-Монро. Санкт-Петербург, середина 1990-х© Владислав ОршерВладиславу Мамышеву-Монро было не важно, где находилась аудитория, желавшая оценить его талант или даже талант тот не заметить, — в концертном зале, в клубе, в трамвае. И тем более не важно было, что она собой представляла. Все пространство земного шара с его полями, лесами, дворцами и коммуналками готово было в любой момент превратиться для Владислава в сцену. Он с легкостью выступал где угодно и перед кем угодно: политиками, балеринами, двумя-тремя домохозяйками или перед одной вахтершей — настоящий народный артист. Точно так же как и жить мог хоть в сквоте, хоть в апартаментах французских дипломатов, хоть в бочке — и везде был одинаково счастлив.

Желание обрести аудиторию и покорить ее в любой момент само по себе мало что значит. Но если к этому добавляются талант, тонкое понимание чаяний людей и симпатия к ним, как у Владислава, — можно считать себя уже победителем в жизни. Это всегда выручало Владислава тогда, когда он был без дома и без денег, с вечной мечтой жить в замке и быть схожим с римским императором. Хотя у художника была собственность. Но кажется, что обладание материальными благами ему было в тягость. Собственность свою Владислав продал во имя любви...

Его личные вещи хранились и хранятся по сей день в разных домах, в которых Владислав любил часто останавливаться. Он был в чем-то подобен Кэрелю в романе Жана Жене. Плавая по миру, Кэрель прятал украденные им драгоценности в портах разных стран, создавая тем самым для себя иллюзию обладания богатствами мира, которые, впрочем, ему были не нужны. Владислав же оставленными вещами, созданными им самим сокровищами (экстравагантной одеждой, альбомчиками фотографий, где он «выводит на чистую воду светское общество», «расцарапками», рисунками и другими произведениями) создавал иллюзию одновременного присутствия в разных частях мира и обогатил нас всех тем, в отличие от Кэреля. Иногда даже казалось, что один рукав его куртки — в Петербурге, в то время как второй — в Москве. Но как только у Владислава появлялась собственность, он стремился от нее избавиться. И не только от своей. В каком-то невероятном состоянии он по небрежности сжег роскошную квартиру, приютившую его, квартиру Лизы Березовской. На пожарище, как рассказывал Владик, приехал Лизин отец, один тогда из самых влиятельных в бизнесе и политике людей.

C Елизаветой Березовской. Вена, 2009© Илья Киреев

C Елизаветой Березовской. Вена, 2009© Илья Киреев— Кто-о-о? Кто это сделал??!!! — спрашивал он.

— Один известный художник,— отвечали.

— Кто?

— Ну, художник, и он еще переодевается… как это...

— Кто?.. А-а-а... Ну да и бог с ним!

Владислав прощен. Та грань, которую каждый из нас мог с легкостью перешагнуть, навсегда испортив отношения, и быть казненным, для Владислава превращалась в бесконечность. Он был всепрощаем. Он балансировал на грани всеобщего любимца, рискуя упасть, и всегда удерживался. Ему было позволено словами «рубить сплеча». Сказать то, о чем многие думали и не решались. И слова его были точными. Недавно, перечитывая дневники Пушкина, я обратил внимание, что думаю о Владиславе. Слог поэта, точность в словах, ситуации, на которые обращалось внимание, и восхитительный язык в моих глазах делали схожими двух творцов. Словно вылеплены были они из одного теста.

Владислав, полагаю, для многих друзей был своего рода тем «любовником», о котором все время думаешь, мечтаешь о встрече, на которую трудно решиться, поскольку никогда не знаешь, что встреча та принесет и куда заведет дорога его харизмы. Единственный способ противостоять таланту Владислава был — не пойти на встречу; заткнуть уши и ничего не слышать; закрыть глаза и не видеть его завораживающих работ, твердя в ответ на его предложения лишь одно:

«Нет, нет, нет! Не могу!»

«Нет! Нет! Нет!»— говорил я всякий раз после посещения Владиславом моего дома, когда казалось, что у квартиры исчезли стены и она вместила в себя весь хаос мира или, по-другому, стала творческой мастерской Великого художника.

Москва. Владислав принимает меня. Конечно же, в те времена (все еще 90-е) — клубы-рейвы, встречи-напитки. Лишь рано утром мы возвращаемся домой. И я иду в ванную, потому что мне плохо. Очень быстро затем, поскольку боюсь упасть на середине пути, бегу к постели и вижу, что там лежит чертик.

«Чертик», — думаю. Я видел его раньше. Память старается помочь мне, насколько она может, и подсказать, что в квартире Пьера Доза, в которой меня и принимал Владик, были маски чертиков. Осматриваюсь вокруг и вижу, что уже другой чертик стоит в углу.

«Ладно, завтра разберусь», — принимаю решение и засыпаю.

Хмурое утро. Открываю глаза. Надо мной стоит Владислав в потрепанном халатике в цветах, со встопорщенным париком на голове, в руках у него половник, и говорит сквозь зубы:

— Ну что, изверг?!

И затем кричит, подбоченившись:

— Допился до чертиков!

Айдан Салахова и Владислав Мамышев-Монро. Открытие выставки Франческо Клементе, 1991

Айдан Салахова и Владислав Мамышев-Монро. Открытие выставки Франческо Клементе, 1991За эту способность пробудить во мне даже в такое тяжелое утро интерес к жизни я не сердился на Владислава и любил его. И спустя время всякий раз ждал опять, когда он въедет ко мне на своей «невидимой печи» и научит смотреть весело на невзгоды жизни, как он умел смотрел на свои. Надеялся, что когда-нибудь и мне, как ему, станет ясен смысл жизни и ясность эта придаст мудрый блеск глазам, блеск любви, спокойное счастье, обретенное через знание.

Во времена, о которых выше шла речь, я был журналистом, но позже, начиная с 2000 года, стал фотографом. Владислав удивился:

— Валерий, вы ведь летописец моей жизни! Не боитесь ли вы, что вас будет ждать в нашей стране судьба художника начинающего? Это, безусловно, — безденежье, мытарство, бесконечные поиски своего «я», непонимание современников...

Я понадеялся, что «древнейшая профессия» (как называл мой труд Владислав) в тяжелую минуту меня выручит, и решения своего не изменил.

Мы повзрослели, и здесь жизнь предложила нам с Владиком определенные испытания — работу над проектом «Метаморфозы монарха».

Весной 2005 года Марк де Мони, тогда директор Фестиваля старинной музыки, пригласил меня на обед с предложением. И предложение было — снять для фестиваля проект по мотивам «Прогулок короля» Александра Бенуа. То есть ввести современного актера/художника в барочные ансамбли загородных резиденций русских монархов, вдохновившись работами Бенуа.

— Кто, ты думаешь, для такой истории наиболее подходит? — спросил Марк.

Я же, как, собственно, и Марк, кроме как Владика Монро, никого другого в возможном проекте не видел. Однако было одно «но». Подобную историю по мотивам «Прогулок короля» именно с Владиком сняла к тому времени Наталья Жерновская. Мы с Марком задумались.

— Послушай, Марк, — сказал я спустя время другу и директору. — Я так полагаю, что Петр Первый, построивший Петергоф, вдохновившись Версалем, наверняка, любуясь своим творением, думал, что мог бы сказать о Петергофе «король-солнце», и, возможно, даже представлял его своим гостем в Петергофе, блуждающим по аллеям парка. Вот, скажем, стоит в парке Петр, а ему навстречу по Большому каскаду спускается Людовик XIV, а где-то рядом — например, у Марли — читает в закатном солнце Вольтера Екатерина Великая…

Владик предложение наше принял тотчас же, назвал историю «галлюцинозом» и просил еще добавить в список уважаемых особ Елизавету Английскую — Добрую королеву Бесс. А худрук фестиваля Андрей Решетин просил, со своей стороны, о Фридрихе Великом.

Стилистом на проект мы пригласили любимого всеми Юрия Виноградова и вместе с Юрой и Владиком, согласуясь с архивными материалами, отобрали на «Ленфильме» костюмы для истории. Грим же делал сам Владик, поскольку такого чутья, как у Владика, что сделать со своим или чужим лицом, чтобы перевоплотиться в тот или иной образ, я ни у кого еще не встречал. Причем перевоплотиться мгновенно, за полчаса или час. Так делать мог только Владик. У него был дар нарисовать на своем лице углем, сажей — тем, что было под рукой, — линии носа, губ, тени на подбородке так (выглядело это, следует заметить, вблизи не для слабонервных), что через какое-то время перед нами стоял на съемке уже не Владик, а, скажем, Фридрих Великий с оленем Пашей. И я читал перед съемкой нашей группе о Фридрихе (поскольку император всем нам был пока еще мало знаком) историю о том, что когда где-то на конной прогулке по лесу монарх увидел, что в него из ружья целился разбойник, то он лишь погрозил разбойнику пальцем, и тот исчез. Такие истории помогали понять, насколько силен внутренне был герой. И его человеческую и монаршую силу словно обретал Владик. Владик слушал истории о Фридрихе, смотрел его изображения, и казалось, что характер героя вселялся во Владика. Сложно сказать, какие именно истории помогали ему понять героя, какие портреты. Одно ясно — это были детали, те, на которые только он обращал внимание и которые помогали ему обрести стать короля, его жесты, взгляд, наклон головы, выражение лица, блеск в глазах, внутреннюю стройность, строгость и великодушие. Как только Владик чувствовал образ, то есть как только начинал раскрываться его гений, единственное, чем ему можно было тогда помочь, — это не мешать, относиться уже как к Вашему Величеству и так вводить в кадр.

С Салаватом Тимирясовым и Анной Орёл на Хеллоинев Театральной квартире, Москва, 2003 год

С Салаватом Тимирясовым и Анной Орёл на Хеллоинев Театральной квартире, Москва, 2003 годВ те времена в парке Ораниенбаума жил олень Паша, и когда у нас был обед — хлеб и сырно-колбасные нарезки, — он красовался у нашего микроавтобуса. Всем, разумеется, было приятно угостить Пашу хлебом. Он к нам и привязался. И когда мы вышли с Фридрихом-Владиком снимать монарха с видом на Меншиковский дворец, за нами поплелся и Паша. Мы стали располагаться для съемки во дворе-каре перед дворцом, а Паша, выбрав в середине двора единственную круглую клумбу с гвоздиками, зашел на нее и лег в оранжевые пахучие цветы наблюдать за нами.

— Давайте Фридриха снимем с Пашей, — предложил Владик. — А фестивалю выставим счет как за «экспортного» баварского оленя!

— Юра, — попросил я нашего стилиста. — Возьми, пожалуйста, хлеб и хлебом веди Пашу к нам в кадр.

— Но хлеб у нас закончился, — ответил Юра.

— Хм… А сухарики остались?

— Сухарики остались.

— Тогда сухариками веди!

На каждый шаг, приближавший Пашу к нашему кадру, уходило по сухарику. И когда Паша встал рядом с Владиком, Юра выбежал из кадра, исчез, как человек-невидимка. А Паша посмотрел в камеру. Спасибо ему.

Других же героев истории — Петра Первого, Екатерину Вторую, Людовика XIV, Елизавету Великую — Владик довольно хорошо знал, сам мог множество о них историй рассказать и перевоплощался в них легко. Задерживали подчас только сложные костюмы, которые Юра составлял из разных юбок, платьев, воротов, вуалей и «драгоценностей». Они надевались на Владика как капустные листы, где-то сшивались, где-то подкалывались, а где-то просто зажимались скрепками. Костюмы в этой истории были своего рода «совместным творчеством» Юры и Владика. И не первым их опытом.

В проекте «Всякая страсть слепа и безумна», где Владик изображает свои собственные страсти, «протягивая руку» сказочным героям Пьеро и Петрушке, костюм Владика также был создан с помощью Юры. Идею сделать костюм из кусочков ткани, которые были тогда в моем доме на улице Рубинштейна, подсказал Юра. И Владик мастерски костюм тот «сшил», то есть намотал на себя кусочки ткани и закрепил их булавками. «Всякие страсти» человеческие на Владикином лице можно было замечать в одночасье — и любопытство, и отчаяние, и гнев, и влюбленность. Так выразительны были его лицо и душа. Работая с Владиком над этой историей в 2001 году, я заметил, что сыграть самого себя, обуреваемого страстями, которые, как говорил Владик, «рано или поздно покидают здравомыслящего человека», поначалу ему было непривычно, он то и дело «убегал» в образы. Но в итоге история сложилась. Талант опять взял свое.

С Пьером и Жилем в Бангкоке. 2012

С Пьером и Жилем в Бангкоке. 2012Владик, повторюсь, перевоплощался не только на съемках. Как-то, устав от встречи нового тысячелетия в 2000 году, мы с Юрой Виноградовым думали о побеге из города. Позвонил Владик, находившийся тогда в изгнании в Вырице, и позвал к себе в гости. Мы собирались-собирались и выехали в итоге около полуночи. Морозы тогда стояли трескучие-трескучие. Ночи звездные и ясные. Приехали мы в Вырицу вместе с французским бульдогом Жульеном часа в три утра. Ищем улицу, где жил Владик, а найти не можем. Спросить ведь не у кого. Встали мы тогда на каком-то холме, смотрим на деревню, на звезды, на прямые столбы дыма, смотрим на эту укрытую сверкающими в свете звезд снегами «Диканьку» и понимаем, что не найти нам дом друга. А мороз ниже 30. И вдруг замечаем, что в одном из домов горит свет. Мы туда. Заходим в калитку, обходим дом вокруг, подходим к окошкам и видим, что на окошках вырезанные из бумаги снежинки наклеены, а в доме кто-то эстрадный концерт по телевизору смотрит. «Еще теплее!» — подумалось. Постучали в окошко. В доме тишина, а потом грубый голос спрашивает нас:

— Кто там?!

Голос этот мы узнали и закричали в ответ, подпрыгивая от холода и радости:

— Это мы!!!

— Это вы? Это вы-ы-ы!!! — обрадовались в доме и побежали нам открывать. И ночь закончилась тем, что Владик перевоплотился в сельскую библиотекаршу «с непростой судьбой», а мы с Юрой — в трактористов, заглянувших к ней на огонек в Святки. Даже гармошка нашлась.

Владик меж тем в Вырице любил смотреть на звезды. И каждый вечер, когда Юра готовил ужин, мы с Владиком, надев тулупы и валенки, выходили на реку. За нами увязывался Жульен. Дойдя до середины Оредежа, Владик говорил:

— А теперь ложимся!

Мы ложились на укрытый снегом лед, Жульен забирался ко мне под тулуп, замолкали и отправлялись в путешествие по Вселенной.

Тогда в Вырице, пригласив фотографа Евгения Сорокина, мы сняли «Зимние сказки». Перевоплощались с помощью Владика все — Юра, я, и даже бульдог Жульен был Северным оленем в «Снежной королеве». Владик предложил его на эту роль и сделал собаке рога из картона. Сняли мы тогда еще и «Утро в сосновом бору», «Емелю» и «Маленькой елочке холодно зимой». Владик, конечно, чудеса творил на своем лице и на наших. Меня он сделал Емелей буквально за пять минут. Он так изменял черты лица, что если делал кого-то «мымрой», то как бы потом человек ни старался, как мило бы ни улыбался, какую бы доброту из глубин души ни вызывал, а все равно в его гриме «мымрой» и оставался, словно на лицо маска была надета. «Утро в сосновом бору» было снято по картине Шишкина, говорят, что эту картину мастер писал в лесах у реки Оредеж. Там сказочные места. Старожилы рассказывают, что они, бывает, ведрами из колодца щук вытаскивают. Вот мы с Юрой и Владиком там в медведей перевоплотились и взобрались на сосну в трескучий мороз, но зато, когда слезли, наперегонки бросились к багажнику машины, в котором лежала натурально охлажденная «маленькая».

Владик был большим мастером в работе с подручным материалом. В «Снежной королеве» шлейф себе из пленки для теплицы сделал, а корону из примуса. Ах, какие были времена: соленые огурчики, котлетки из Емелиной щуки, которую нам привезли друзья Игорь Токоренко и Дима Егоров, водочка-мороз… 15 лет с тех пор прошло, а представляется все это сейчас словно другая жизнь.

Один из моих любимых проектов художника Владислава Мамышева-Монро — «Любовь Орлова». И здесь я бы хотел вспомнить о его начале, свидетелем которого мне посчастливилось быть. Дело было осенью, по-моему, сентябрь 2002 года. Владик приехал в Петербург снимать проект об Орловой. И решил делать его с фотографами — «молодыми дарованиями». Две недели снимал, а Любовь Орлова не получалась. Тут судьба нас всех столкнула в Ботаническом саду на открытии изящной выставки Антона Горланова и Семена Михайловского «Коринфская капитель». Владик мне пожаловался, что проект все еще идет туго. Тогда я, быстро переговорив с Юрой Виноградовым и Женей Сорокиным, предложил ему поехать в наш терем-теремок, избушку, которую мы снимали в деревне Рождествено («Монплезир» — так называл ее Владик). И прямо из Ботанического сада мы в «Монплезир на Оредеже» и поехали. Весь следующий день Владик работал над образом, весть вечер и даже ночью. Мы все уже пошли спать, а Владик все работал в своей светелке, то есть на чердаке с окошком. И где-то часа в четыре утра я пробудился от странных причитаний:

— И как же мы мою Любовь Орлову будем снимать... Ах, и как же мы ее будем снимать...

Открываю глаза и вижу перед собой за столом у окон, выходивших в вишневый сад, ту самую Любовь Орлову в лиловом пеньюаре и в призрачном свете осенней ночи. Это была моя первая встреча с образом актрисы. Сложные чувства во мне боролись. Она была ведь совсем рядом.

— Владик, — сказал я. — Иди спать ложись. Хотя как же ты спать будешь в таком перевоплощении?..

— Это не беда, Валерочка. Беда в том, как мы этот образ снимать будем без фотографа.

— Что значит без фотографа? Он спит в «нянечкиной комнате». Как проснется, так и съемку начнем.

— Нет его там, Валерочка! Я уж и к реке спускался, и в вишневом саду искал, к церкви ходил и даже к магазину. Нет нигде Женечки.

— В образе ходил?

— Ну да, в образе, а как мне без образа было ходить, если я уже в нем?

Проснулся тут и Юра, и все стали искать Женю. Не нашли. Однако сбежавший фотограф все ж след оставил. Он звонил кому-то по Юриному мобильному телефону. В те времена на всю компанию у нас был мобильный телефон только у Юры. Номер остался. Мы перезвонили и услышали на другом конце провода веселый праздник, на который и сбежал наш фотограф, остановив у церкви фуру.

На следующий день он приехал, и Владик все ж снялся в образе Любови Орловой на осеннем пикнике. Фотография в проект не вошла, но послужила началом прекрасной истории. А тот кадр назвали «Работники торга отдыхают со вкусом».

С Леонидом Куропаткиным 1994 год, открытие клуба Птюч, Москва

С Леонидом Куропаткиным 1994 год, открытие клуба Птюч, МоскваСамым сложным, на мой взгляд, в жизни художника был «балийский период», в котором мы с Владиком нечасто общались, и посему о том времени упомяну вкратце. Сложности были в том, прежде всего, что наступили другие времена в России, которые не вызывали восторга, думаю, не только у Владислава, но и у всех «детей 90-х» — художников разных жанров, людей открытых, любителей дружных компаний, с отношением к деньгам в каком-то смысле социалистическим. Время и перемены Владик тонко чувствовал и точно их характеризовал.

«Я вот еще хотел поделиться одним наблюдением вполне отчетливым, — писал он с Бали в 2009 году. — Люди, как в романах или фильмах про Гражданскую войну, стали делиться на противников, очень лично воспринимают свое стояние по ту или по эту сторону баррикад». Так оно и было, и опять я сожалел о том, что Владик не пишет книг и не преумножает тем самым сокровища русской литературы.

Однако, как мне помнится, идея написания романа во Владике жила, и одно время было даже он завел толстый альбом-тетрадь и в нем начинал писать роман. Во всяком случае, он мне зачитывал начало романа, приехав как-то из Москвы все в тех же 90-х. Но дело дальше почему-то не пошло. Думаю, что Владик был слишком занят, и непосредственные отношения с людьми, по-видимому, дарили ему больше вдохновения и в жизни, и в творчестве. И по этой же, полагаю, причине писать письма друзьям и коллегам ему доставляло больше удовольствия, чем сидеть в заточении и строчить роман. И получается так, что и в литературе Владик реализовал себя, только в ее эпистолярном жанре, и сожалеть ни о чем не нужно. Нужно только собрать его письма, упорядочить и напечатать. Вот и будет роман.

У Владислава всегда находились слова сердечные для друзей, в каком бы затруднительном положении он сам ни находился, и веселый взгляд на, казалось бы, безвыходное положение. Как, к примеру, его положение в Камбодже в 2011 году, где он был, скажем так, в плену, пытаясь найти деньги на билет, чтобы вырваться на свободу, и сообщал мне об этом так:

«Мне кажется, мы должны с тобой переодеться в N (это я) и NN (это ты) и открыть благотворительный фонд, чтобы насобирать по нашим знакомым и незнакомым денег на мое возвращение, чтобы я мог нормально продолжить работать...»

Чаще в наших отношениях стояла ясная погода. И только однажды было облачно, но с прояснениями. Тучи сгустились было после проекта «Метаморфозы монарха». И скорее всего из-за того, что, как часто бывает, претензии-обиды и с одной, и с другой стороны не позволяли спокойно встретиться и все обсудить. Но облачность со временем развеялась, и я получил от Владика следующее письмо.

«У меня уже 16-й день очередного лечебного голодания, — писал он в 2009 году с Бали. — Чищу так свой организм. Вначале засорял-засорял, а теперь вот чищу-чищу. <...> Мозги от голодания просветляются, на многие веще смотришь с непониманием: как можно было так злиться, например, на кого-то. Например, на Вас — моего старинного доброго друга. В общем, приезжайте ко мне на Бали — потрещим!»

С Таисией и Владимиром Фроловыми на Бали© Из семейного архива Таисии и Владимира Фроловых

С Таисией и Владимиром Фроловыми на Бали© Из семейного архива Таисии и Владимира ФроловыхВ последний раз я видел Владислава во сне. Это было в Москве где-то полгода спустя после его ухода. Неожиданный уход Владика долго печалил меня, и на душе было тяжело. И вот тогда, в Москве, я остановился у Владимира и Таисии Фроловых в гостевой комнате их квартиры на Остоженке, во сне мне явился Владик, словно сошел со своей же расцарапки «То не ясно солнышко встает, то Влад Королевич в гости к Вам идет!». Явился он мне спокойным, с веселыми, радостными глазами и светом в них умиротворенным и даже озорным, я бы сказал. Посмотрел на меня таким взглядом и приободрил. Утром я встал в отличном расположении духа, в окошко светило солнышко, и его лучи отражал покрытый лаком светлого дерева паркет. Тяжелые переживания оставили меня. На душе стало легко. За завтраком я рассказал о видении гостеприимным хозяевам. А они мне в ответ:

— Валерка, а ты знаешь, что в этой же комнате, где и приснился тебе такой сон, незадолго до отъезда на Бали несколько недель жил сам Владик.

Пишу все это сейчас и думаю вот о чем: о том, что Владик, как выяснилось спустя время, оказался самым щедрым человеком — помимо того что многим своим друзьям дарил утешение, им же еще и оставил бесценные работы, огромное художественное наследство, которым сейчас мы в меру сил и возможностей будем распоряжаться. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, будут новые веселые истории в добавление к тем, которые я здесь благодаря ему вспомнил.

Владик вкатился, как веселый колобок, в поле моего зрения. Всегда подпрыгивающий, поющий, пританцовывающий и дико всех смешащий.

Как-то раз мы собирались идти на какую-то вечеринку. Группа друзей собралась у Антона Смирнского дома, на Чистых прудах. И как-то вот Владик решил, что перед вечеринкой он должен помедитировать как-то, полежать в одиночестве, и удалился в комнатку. И через какое-то время, зайдя туда, я увидел поразительную сцену. Точнее даже, не в эту комнатку, а я зашел на кухню. И вдруг увидел, что Владик... А, да, надо сказать, что Владик был в роскошных кирзовых офицерских сапогах в тот вечер. Я увидел, как Владик достал из шкафа бутылку с подсолнечным маслом и для чего-то заливает масло в сапоги. Я поинтересовался, типа «Владик, ты че делаешь? [...] ты это делаешь, типа?» На что Владик сказал, что он лег помедитировать, но сапоги не снимаются. А медитировать в сапогах как-то обломно. Самое удивительное, что сапоги все равно не снялись, и мы пошли на вечеринку. И Владик шел, хлюпая невероятно подсолнечным маслом.

Каждый его шаг в этих роскошных офицерских сапогах, напоминающих сапоги Штирлица, был озвучен невероятным жирным хлюпаньем подсолнечного масла.

В результате, конечно же, не просто как бы остались какие-то пузырьки смеха, но гигантская мифология. Кроме роскошных творческих подвигов, кроме прекрасных образов, которые исчисляются десятками, в которые он очень легко и виртуозно перевоплощался, прежде всего надо сказать, что Владик стал героем мифов и легенд, даже анекдотов.

То есть его в этом смысле можно сравнить с такими персонажами, как Чапаев, Штирлиц либо Пушкин и так далее, и так далее. Поскольку, конечно же, ясно, что Владик — гениальный художник, хочется еще сказать, что он и гениальный писатель. И осознание этого факта — видимо, дело будущего.

Я надеюсь, впереди издание его писем и других сочинений. Потому что Владик блестяще владел словом и является роскошным сокровищем русской литературы. Видимо, следует рассказать какую-то дзенскую историю.

Мне вспоминается история, которая получила хождение под названием «Я вам все компенсирую йогуртами». Это рассказали Миша Стойко и Лика Багдасарян, общие наши друзья.

Как-то раз, уже поздно ночью, они собирались спать. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Они открыли и увидели Владика, который нес в руках огромную охапку йогуртов. Он радостно им сообщил, что пришел с презентации каких-то молочных продуктов и вот как бы принес им йогурты. Они, конечно, очень обрадовались и сказали, что вот как бы «мы уже тут собираемся спать, собираемся укладываться на супружеское ложе, а вот тебе, Владик, кроватка, если ты захочешь поспать». И улеглись на супружеское ложе. Когда они попытались заснуть, они вдруг услышали, что Владик ходит туда-сюда по комнате. При этом, хотя они видели, что Владик снял ботинки и находится без обуви, тем не менее слышали какое-то странное постукивание. И, когда Миша приподнял голову от подушки, его разобрало любопытство, что является источником этого звука. Он увидел, что Владик ходит босиком. Но при этом...

При том что Владик явился очень разряженный, надушенный и дико модный, они увидели, что он настолько, видимо, долго забывал подстричь ногти на ногах, что они загнулись колечками и при ходьбе издают специфическое постукивание. Удовлетворив свое любопытство, Миша Стойко уронил голову обратно в подушку, думая, что теперь он, наверное, поспит.

Но на него и на Лику со всего размаха упал Владик. Спиной. И стал вальяжно при этом курить сигарету, лежа сверху. На вопрос «Ты что, Владик, [...]?» Монро крайне расслабленно и важно ответил: «Я вам все компенсирую йогуртами».

Съемки фильма «Фиолетовые птицы». Ольга Тобрелутс и Владислав Мамышев-Монро в роли Солнца, 1989© Иван Мовсесян

Съемки фильма «Фиолетовые птицы». Ольга Тобрелутс и Владислав Мамышев-Монро в роли Солнца, 1989© Иван МовсесянВот это, конечно, один из бесконечных примеров такого дзена по жизни. Которыми Владик награждал своих друзей, просто какими-то перлами. Кто мог эти перлы переварить, тот переваривал, кто не мог — тоже переваривал. Но в целом это был, действительно, гейзер и фонтан такого рода перлов. Ну как бы не только такого рода, а любого вообще рода перлов, жемчужин, алмазов, халцедонов, сапфиров, рубинов и других драгоценных камней, включая невероятно остроумные замечания, рассказы, поступки и произведения.

Так образовывался целый космос, который, надо сказать, был очень гостеприимно распахнут для всех. Даже можно сказать, что этот космос не то чтобы приглашал в гости, а сам приходил.

Да, то есть можно сказать, что в этом космосе не было гостей, потому что этот космос сам всегда был гостем. Он приходил, его можно было лицезреть. В нем соучаствовать. Потом космос укатывался, ну, как и положено космосу. Космос же шарообразный.

Познакомились мы с Владиком (не помню, как это было) где-то на переломе 80-х и 90-х годов. Зато очень хорошо помню, наверное, первый момент, когда он мне врезался в сознание.

Был день рождения Сережи Ануфриева, то есть это был 1990 год, и мы вначале встретились с Сережей и с Африкой. Втроем решили, что мы будем тусоваться, специально не будем планировать день рождения. Что он как-то сам собой организуется. И так, конечно, и получилось.

Сначала по предложению Африки мы ездили на машине. Потому что у него был мешок презервативов, который какая-то компания вручила ему в рамках борьбы со СПИДом, и мы ездили, раздавали девушкам презервативы и заодно с ними знакомились.

Потом мы пошли на вернисаж какой-то выставки. И в результате всего оказались в домике: такой был Магнус, шведский то ли посланник, то ли культурный атташе, который обитал в собственном домике в центре Москвы. Совершенно импровизированно создался роскошный день рождения, который при этом сопроводился импровизированным и совершенно роскошным концертом. Именно здесь я видел Владика впервые в роли шоумена, можно сказать, на сцене, хотя сцены не было. Владик спел свою коронную песню «Гремит январская вьюга». Все дико разрыдались и одновременно рассмеялись. Затем выступил, очень круто тоже, Гор, который пел свои гордые песни. Потом выступила звезда нашего рока Жанна Агузарова с прекрасным исполнением своих невероятных песен. В результате концерт очень мощно завершила жена посланника, которая исполнила песни своей родины. Какие-то шведские, а может быть, даже исландские баллады на родном языке. Что всех до глубины души потрясло и повергло в состояние северного мистицизма и магизма.

В общем, все это было невероятно весело, и мы с Владиком подружились и долго очень дружили. Конечно, никакую дружбу нельзя описать словами. И в принципе о ней вообще невозможно рассказать.

Однажды в Берлине мы с ним пришли на пресс-конференцию выставки «Москва—Берлин». Официальная пресс-конференция, министр культуры Германии, бургомистр и так далее. Владик пришел в виде Гитлера. Причем он очень аккуратно подошел к вопросу. Он полностью преобразился в Гитлера, но при этом обошелся без какой-либо нацистской символики. То есть придраться было как бы не к чему. Человек такой с усиками, с портфельчиком, без каких-либо свастик или чего-то такого. Мы специально сели в первом ряду, прямо перед лицом всех этих важных особ, которые сидели за специальным столом и давали пресс-конференцию.

Владик устроил невероятный мимический как бы концерт. Что, кстати говоря, было полной инновацией. Потому что мы знаем в основном мимику Гитлера по его выступлениям. А Владику удалось изобразить слушающего Гитлера, причем виртуозно.

На ярмарке FIAC c Еленой Селиной, Париж, 2006© Фаина Балаховская

На ярмарке FIAC c Еленой Селиной, Париж, 2006© Фаина БалаховскаяОн постоянно демонстрировал невероятную увлеченность произносимыми речами. Экспрессивно наклонялся вперед, сжимал руки, иногда ронял кожаный портфель, который держал под мышкой.

Я видел, как люди морозятся за этим. Все эти министры германские, видя, что выступают неожиданно перед самим фюрером. Как у них по лицам пробегают волны паники, потому что непонятно, как это все воспринимать. С одной стороны, вроде бы скандал, а придраться-то как бы не к чему. То есть нет никаких фашистских значков, ленты со свастикой, ничего такого нет. Но перед ними сидит Гитлер. Из их коллективного бессознательного, видимо, выплывало очень двойственное желание. То ли дать ему [...], то ли, наоборот, как-то вежливо вытянуться в струнку перед ним. Или еще как-то отреагировать. Никак не отреагировать они вроде бы не имели права. Соответственно они держали себя в руках. Характер у них был нордический, выдержанный. И все получилось. Но далось им это нелегко, потому что, конечно, Владик делал все, чтобы вывести их из равновесия. Они выдержали, а я, конечно, не выдержал. И периодически ползал там где-то, возле Гитлера, от хохота. Был шанс, что меня выведут из зала вместо Гитлера, который как раз вел себя вполне прилично.

В другой раз, я помню, был поздний-поздний вечер. А может быть, даже ночь. Как я иду по Покровке в Москве, падает снег, такая романтическая московская ночь. Хрустящий такой, искрящийся январский снежок, который так Владик любил воспевать в песне «Гремит январская вьюга». И действительно, можно сказать, сквозь январскую вьюгу ко мне приближается показавшийся мне гигантским православный священник. Мне казалось, что это почти великан — очень толстый, большой священник. Я подумал, что надо же, какие священники крупные бывают.

Когда мы сблизились, я увидел, что это Владик. Дико румяный, дико веселый, где-то откормившийся невероятно, ликующе сообщил мне, что у него хорошее настроение, потому что он развелся с женой. Я был немного поражен, потому что успел забыть, что у Владика, оказывается, есть жена. Монро радостно сказал, что развелся и идет тусоваться.

То, что как бы имелось в виду, — что он вернулся в родные себе ориентиры.

Конечно, очень много еще можно рассказать про Владика.

Владик был большим поклонником классической музыки, и особенно любимым его композитором был Жан-Батист Люлли. Он так заражал окружающих любовью к этому композитору, что один раз, придя в некую сильно запущенную, заброшенную квартиру, которую Владик временно занимал в центре Москвы, я увидел двух рослых охранников. Уж не знаю, откуда они прибыли. То ли это были охранники супермаркета, то ли еще чего-то. Видимо, это были охранники 1-й аптеки. Они лежали рядышком с возвышенными лицами, с открытыми глазами и слушали музыку Жан-Батиста Люлли, которая звучала на полной громкости. Самого Владика в квартире не оказалось.

Владик говорил, что он прошел огонь, воду и медные трубы. После огня, известного пожара в квартире Лизы Березовской, последовала вода. Это был знаменитый потоп клуба «Птюч». Который осуществил Владик, когда в очередной раз все тусовались, а он зашел в туалет и, закрывшись там, видимо, воспарил духом. В этот момент он решил помыть руки. Включил воду на полную мощность, но тут, как назло, перед ним оказалось зеркало.

Владик, как настоящий нарцисс, был полностью заворожен собственной внешностью. В этот момент у него было откровение. Вдруг он увидел перед собой самое прекрасное существо мироздания. При этом он как-то уже забыл, что это он сам. Просто увидел ангела небесного поразительной красоты. Владик не мог понять, откуда пришло это существо, из какого измерения оно к нему явилось. Воздействовало оно так же, как на Нарцисса его собственное отражение в воде. То есть зрелище его обездвижило. Прошло много времени, вода текла. Тем временем очень большое количество желающих поссать, а также другие какие-то надобности выполнить выстроилось к этой двери в тубзик. Из-под которой уже стала просачиваться вода. Потом стали пытаться открыть эту дверь, но это было практически невозможно. Действие происходило в бывшем бункере, и дверь была очень серьезная, крайне толстая и так далее. В итоге, конечно, нашли человека, обладающего каким-то специальным рычагом для открытия бункерных дверей. Возможно, это был человек, еще уцелевший с тех времен, когда там действительно был бункер для ядерной войны. Он открыл наконец эту дверь, и оттуда хлынул гигантский поток воды, который вынес, как бледный цветок, тело Владика. Очень довольного, очарованного. Да, по-прежнему очарованного. Вода бурным потоком залила всех присутствовавших. Что же касается медных труб, то я не могу вспомнить, в чем состояла эта фаза сакраментального прохождения разных уровней. Думаю, что какая-то конкретная история содержалась в понятии «медные трубы», но почему-то мне она не вспоминается.

В общем-то, конечно, ощущение есть, что Владик продолжает где-то с нами тусоваться. И где-то сейчас придет, войдет и всех снова как-то обрадует, рассмешит. И в общем-то нет ощущения, что его нет. Есть ощущение, что он есть! Владик является, безусловно, гордостью русской культуры, ее сокровищем. Я думаю, что это уже осознали очень многие и скоро осознают все.

Интервью: Сергей Чубраев

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202212987 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20221561 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 20224092 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 20223897 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20221604 Литература

Литература Общество

Общество Кино

Кино