Кино

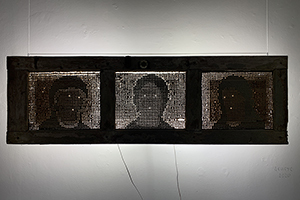

КиноВыверните карман

© Евгений Гурко

© Евгений ГуркоЯ родился в семье врачей: папа — хирург, мама — провизор. После школы сначала поступил в МГИМО, хотелось ездить за границу, но через полгода бросил и поступил в Первый мед (бывшая Академия им. И.М. Сеченова) — то есть занялся тем, чем был должен.

Бадма Башанкаев© Евгений Гурко

Бадма Башанкаев© Евгений ГуркоЯ очень всегда любил поджелудочную железу: это большая и темная область в хирургии. Заболевания поджелудочной лечатся очень плохо. Врач должен быть виртуозом, в противном случае получит кучу рецидивов.

Мой близкий друг с детства страдал диабетом первого типа: эта болезнь не лечится, в общем, я загорелся: надо помочь. И стал заниматься этой темой. Моим ментором был профессор Александр Борисович Молитвословов, чудесный человек, искусный хирург, один из самых азартных популяризаторов хирургии. Научная работа в итоге привела на стажировку в Мюнхен.

Полгода в Германии — это была клиника Гросхадерн — я участвовал в пересадках поджелудочных с трупов живым людям под руководством профессора Ландта. Ландт — один из основоположников пересадки поджелудочной и почки больным диабетом. Мы сделали сорок трансплантаций почек и более десятка поджелудочных. Нам выделили комнаты в общежитии, которое находилось в двух часах езды поездом. Обход начинался в 7:30 утра. Тогда, чтобы не вставать в четыре, я подружился с ребятами, которые выдали мне ключ от сторожки охранника. В сторожке были туалет и горячая вода. Медсестра старшего отделения дала матрас и подушку. Часов в 11—12 вечера, когда заканчивалась работа, я шел спать в сторожку, расстелив матрас на столе — на полу было холодно. И к семи утра возвращался в клинику. Иногда меня будила женщина, которая приходила пылесосить сторожку: заходила и ужасно меня пугалась.

О том, как происходит трансплантация. Существует европейская служба трансплантации органов. Они сообщают больницам: «мотоциклист, удар головой, мозговая смерть, органы существуют, сутки поддерживаем жизнедеятельность, родственники не против, можно брать на “разборку”». И мы выезжаем на забор органов. Сначала заходят сердечные трансплантологи — забирают сердце, его нужно правильно отрезать, потом положить в лед и в специальный раствор — оно там не бьется, а лежит тихо, холодное. Потом идут печеночники, легочники и почечники. Мы в самом конце. Стоим и ждем, пока другие выходят с баночками. Заходим, забираем поджелудочную, свой крошечный кусочек, — и с мигалками несемся в больницу, куда вызывают пациента и его родственников. Иногда даже летали на вертолете. Такая операция длится от четырех до восьми часов.

Вернувшись, я защитил диплом о причинах хирургических осложнений, которые после трансплантаций развиваются в ранний послеоперационный период. Проблемный — примерно каждый пятый больной. Когда человек получает органы, максимально подходящие по антительным системам, собственный иммунитет набрасывается на чужое и сжирает или отторгает орган. В этот момент в России случился печально известный скандал, связанный с 20-й больницей, где я хотел начать карьеру. Трансплантологов обвинили в незаконном заборе органов у чуть ли не еще живого бомжа. Я совершенно уверен, что это был заказ. Трансплантация, например, печени стоит около полумиллиона долларов; посредники отправляют больных в Израиль или в Германию, получая огромные деньги, развитие трансплантологии в России им было невыгодно.

Поступая в аспирантуру, я выбрал колопроктологию своей темой. У меня к тому времени уже были публикации в медицинских журналах. В итоге я подал документы на президентскую стипендию для молодых ученых — на всю Россию их выдавалось штук двадцать — и попал в стипендиаты. Хирург П.В. Царьков, известный в сфере колопроктологии, посоветовал мне ехать к Стивену Уэкснеру — человеку, у которого я в итоге учился в Америке, в Кливлендской клинике, второй по значимости в мире. Я поехал на полгода — в итоге остался на четыре.

В Америку я впервые попал в школе по обмену и стал потом приезжать на каникулы. Друг семьи, в которой я жил, был терапевтом: я устроился к нему подмастерьем и все каникулы с 6:30 до 12 ночи ездил с ним на осмотры. Так проездил два лета. На третье он отправил меня к хирургу. Доктор Лапалоччи работал в Нью-Йорке: я выезжал в пять с потоком машин из Нью-Джерси. Там сделал свою первую аппендэктомию. Медсестра громко ругалась, но доктор сказал: «Цыц! Это мой ученик». В хирургии по-другому не учат.

Тогда еще не наступило 11 сентября, и к иностранцам относились очень лояльно.

То, что я увидел в Америке, стажируясь у Уэкснера, сильно отличалось от того, что я видел в России. Две разные вселенные. Банальный пример — лечение неспецифического язвенного колита. В России это оперировали так: толстую кишку убирали не до конца, выводя две кишки вбок; в итоге молодые люди 20 лет — а именно на этот возраст приходится первый пик заболевания — страдали по многу лет, а некоторые всю жизнь так и проходили с двумя стомами вбок и калоприемником. Тогда как уже в 1978 году в Англии и Америке было изобретено и принято другое лечение, частью которого была восстановительно-реконструктивная операция. Российскую колопроктологию до сих пор не признают за границей.

Другая разница — этическая. Например, отношение к больным. В Америке перед тем, как войти в палату, надо обязательно стучаться. Это уважение к чужому пространству. При осмотре принято накрывать интимные места: можно просто представить, что на месте пациента можешь оказаться ты. Вообще в Америке все учат делать так, будто больной — ты сам или твой родственник.

В России аспиранты недообразованны. Их, к сожалению, воспринимают как рабов, которые пишут истории болезни, таскают тяжелое, но им ничего не дают взамен. Люди, которые хотят чему-то научиться, пытаются найти способ уехать за границу.

Однажды мы «намывались» на операцию — это врачебный сленг, когда врачи моют руки перед операцией, — и я сказал Уэкснеру, что мне уезжать через месяц. Он подумал и говорит: «А сколько тебе нужно, чтобы остаться? Я дам эту сумму, тебе необходимо доучиваться». И поставил меня на зарплату ассистента. За четыре года жизни в Америке я получил кучу званий. Стал членом колоректальных обществ. Ездил читать лекции на симпозиумы мирового уровня — в Китай, в Сербию, в Бразилию.

Я несколько раз думал о том, чтобы остаться в Америке. Для этого нужно было подать на так называемый waver, то есть сказать, что калмыков притесняют. Мои знакомые из Бразилии так и сделали, сразу получили гражданство и остались. Я не стал. У меня в России работают родители, и их никогда не притесняли.

Уэкснер — пионер минимально инвазивной лапароскопической колоректальной хирургии. То есть он через маленькие дырочки делает те же объемы операции, что другие через огромные разрезы. Уэкснер начал, еще будучи юным. Сейчас ему чуть за пятьдесят, и он достиг всего, чего может достигнуть колоректальный хирург в этом мире. Он — президент всех обществ. У него очень острый ум и шикарная память. У него стажируется около 15—20 человек в год. Из России я был единственным — и больше, наверное, уже никого не будет.

Я много думал о тех парнях, которые в 20 лет на всю жизнь остаются со стомами. Думал об опухолях, при которых в России людям навсегда выводят кишку вбок. Почувствовал, что могу попробовать что-то поменять. Профессор Царьков тогда как раз возглавил отделение в центре хирургии на Пироговке. Однажды он позвонил мне и сказал: «Бадма, приезжай. Мне нужны люди, которые по-новому взглянут на колопроктологию». Мне было очень лестно. Плюс перспективы: Царьков мог возглавить НИИ колопроктологии. НИИ — мегафон на всю Россию, рупор колопроктологической мысли. Когда я увидел открывшиеся возможности, то решил — нужно возвращаться. Кроме того, в этой стране живут мои родители, они не становятся моложе. И я вернулся.

За время работы в отделении мы провели шесть или семь школ российской колоректальной хирургии. Для России это был первый уникальный опыт. Приезжали иностранные лекторы, которых я приглашал. Это был прорыв. Собрать таких звезд в одной операционной и на одной трибуне прежде не удавалось никому из отечественных колопроктологов. Вместо того чтобы ехать за границу, с трудом разбираясь в медицинском английском, хирурги приезжали к нам смотреть на операции live. Мы начали с аудитории в 150 человек, а последняя школа собрала уже больше тысячи. Новые подходы в нашем отделении были введены по умолчанию. Увы, не все прижились. При этом во многих колопроктологических отделениях, как частных, так и государственных, до сих пор делают совершенно безумные операции.

Моя ставка научного сотрудника в Пироговской больнице была 22 тысячи рублей. В Америке, будучи ассистентом, я получал гораздо больше. Большинство хирургов, дежуря по 10 ночей в месяц, получают тысяч шестьдесят — и счастливы. Наш рабочий день начинается в 6:30 утра и не заканчивается раньше 9 вечера. Знаете, почему в России врачи злые? Потому что у них, как у почтальона Печкина, велосипеда нет. А купи им велосипед, дай нормальную зарплату — они подобреют. Просто большинству врачей в стране финансово очень плохо. Когда видишь «Мерседес», припаркованный у дверей больницы, становится мучительно больно. Думаешь: «Я спасаю жизни и никогда не куплю себе даже “Рено” в кредит?» И каждый больной воспринимается как оскорбление твоему высокому врачебному званию, которое погрязло в болоте грязных, неправильных финансовых отношений. Вы скажете: «Знаем мы, как им деньги заносят». И в самом деле — заносят: это такая российская традиция, пойди еще откажись, не поймут, обидятся смертельно. Но я лично считаю, что деньги в конверте — это унижение хирурга. Я никогда в жизни не позволял себе вопросительного взгляда на пациента, а в России этот вопросительный взгляд, увы, распространен у врачей и еще у гаишников.

Поскольку взрослый мужчина в Москве с тремя детьми не может жить на 22 тысячи рублей в месяц, я принял предложение, от которого сложно было отказаться. Сегодня я — руководитель отделения колопроктологии в Европейском медицинском центре. У меня в подчинении пять хирургов. Я ввожу новые стандарты, которые требую выполнять. Здесь работают как в Америке — так, как я привык.

Наверное, это прозвучит нескромно — но получается, что я единственный колопроктолог, получивший хорошее систематизированное американское образование. Если я чего-то не знаю, то могу за 30 минут получить консультацию самого большого специалиста в любом подразделе своей специальности. Конечно, в Америке жизнь лучше и безопаснее, но я пока что собираюсь побыть здесь. Потому что быть реформатором интересно. И потому что кто-то же должен: теперь, понимая ситуацию с колопроктологией в России, я просто не смогу уехать. Во всяком случае — пока.

Сергей Морозов© Евгений Гурко

Сергей Морозов© Евгений ГуркоУ меня все было предопределено: я, будучи представителем третьего поколения семьи врачей, не раздумывал над выбором профессии. Из школьных друзей я был единственным, кто пошел в медицинский, а не на экономический.

Учебники мединститута были фундаментальными. Почитав американские, я увидел другой подход. Мне уже тогда очень понравилось, что они связывают удаленные предметы, например, клинические дисциплины и анатомию или биохимию. У нас же на первом курсе учат одному, на втором говорят: «Забудьте все, что вы учили на первом курсе», а на клинических кафедрах сообщают: «Забудьте все, что вы учили на базовых кафедрах, тут все по-другому». В клиниках говорят: вообще забудьте институт. Никогда не мог понять, откуда этот абсурд рождается.

Тогда я стал читать американские учебники. На 4-м курсе пошел к академику Терновому, «отцу-основателю» томографии в России, — он посоветовал заняться функциональной магнитно-резонансной томографией головного мозга. Так я пришел к лучевой диагностике. Займись я тогда диагностикой молекулярной, думаю, уже не жил бы в России: там эти специалисты слишком востребованны, а у нас им почти нечего делать.

Разослав мейлы западным ученым, я попросил копии публикаций. Меня удивило, что они слали все немедленно — и мне это очень понравилось. Тогда я почувствовал себя частью мирового научного сообщества.

Всем студентам я сейчас говорю одно и то же: ищите возможности стажировок. Поскольку учиться сегодня нужно за границей. Найти возможность несложно — просто нужно очень хотеть. Я стажировался в Норвегии, в Штатах, в Италии и в Австрии. Когда учился в аспирантуре, началось сотрудничество Московской медицинской академии и Гарвардского университета. Учитывая тот факт, что я серьезно продвинулся в науке, проректор Сергей Витальевич Грачев предложил мне поехать в Гарвард. Меня интересовало не столько громкое имя университета, сколько его возможности.

В Америке был до глубины души поражен многими вещами. Один из моих любимых примеров: в американских (а также европейских) госпиталях перед входом в палаты висят диспенсеры с антисептиком. Студенты, ординаторы, профессора перед входом в палату нажимают на кнопочку и протирают руки. В России меня всегда изумляло, что врачи заходят в палату к одному пациенту, трогают его, смотрят, слушают, затем идут в палату к другому, снова трогают. А ведь основной источник передачи инфекции — немытые руки. Второе — там никто не ходит в бахилах. Это ведь тоже атавизм. Давайте, может, чаще мыть пол? В России бытовые вопросы решаются очень плохо.

Еще в Америке я был впечатлен решением организационных вопросов. В России на протяжении XX века привыкли относиться к медицине как к медицине катастроф и медицине войн. Когда воображение рисует хирурга, выходящего из операционной, вытирающего пот со лба и говорящего: «Будет жить». Так вот сегодня медицина — другая. Смысл не в том, чтобы пациент жил, но в том, чтобы он жил хорошо. Медицина ушла вперед — а мы в России отстали. Сегодня мы не просто спасем пациенту жизнь ценой потери каких-то функций и возникновения инвалидности. А спасем жизнь, сохранив ее хорошее качество. Вот что сегодня главное.

В России, к сожалению, в центре интересов врача не пациент, а ответственность перед руководством. Есть даже анекдот на эту тему: «Доктор, у вас бывает в больнице, что пациенты умирают? — Ну что вы, нас так ругают за это». Ценности смещены, врачи озабочены тем, как отчитаться перед руководством, чтобы не уменьшили зарплату и не лишили премии. Системой здравоохранения занимаются не профессиональные менеджеры, а функционеры, не понимающие специфики работы врача.

Еще в России врачи выполняют функции среднего медицинского персонала. Врач должен думать о том, чтобы у него были стерильные инструменты — а это не забота врача. За рубежом средний медицинский персонал — одна из сильнейших профорганизаций. Рентген-лаборанты и медсестры проводят свои конференции и все время чему-то учатся. Есть даже ассоциации медицинских инженеров. У нас же все делают врачи. Кстати, это происходит не только в медицине, но и в других отраслях хозяйства: когда есть главный инженер, но нет человека, способного выпилить деталь.

Гарвард был очень полезен: там я прошел программу Clinical Effectiveness, изучал, как организовать операционные процессы в клинической медицине, чтобы она приносила пользу и была эффективной. Похожую программу с участием профессоров из Гарварда мы впоследствии запустили в России.

Я получил магистерскую степень в области общественного здоровья — это, собственно, и есть медицина здравоохранения. Мы с коллегами и друзьями недавно начали читать курс по эффективности клинической медицины в России. Теперь проводим циклы лекций пару раз в год, рассказываем о принципах организации мировой медицинской науки. Я не рассматриваю медицину в отрыве от менеджмента. Для меня медицина и здравоохранение — неразделимые вещи. У нас огромное количество очень хороших врачей, но у нас нет нормальной, цивилизованной системы и культуры заботы о здоровье.

После докладов мне делали комплименты: «А вы — адекватный врач». Вот что в России есть оценка качества. При этом суть абсолютно верна — трудно найти российских врачей, говорящих на языке современной мировой науки.

С 2007 года я заведую отделением рентгеновской диагностики и томографии ЦКБ. Сегодня существует пять основных методов лучевой диагностики: рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, методы радионуклидной диагностики (в том числе позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ) и, наконец, ультразвуковая диагностика. Везде требуется оборудование. В России сегодня с оборудованием проблем нет: разве что бюджетных средств на него закладывается больше, чем оно стоит на самом деле, судя по публикациям в средствах массовой информации. В России около 60 процентов всех исследований — рентгенография и ультразвук: то есть как в 80-х годах прошлого века в Европе. За рубежом половину всех исследований составляет компьютерная и магнитно-резонансная томография, а у нас — только 15 процентов. Тем не менее несколько лет назад компьютерных томографов было вообще 600 на всю Россию, а сейчас — почти 2000.

Минздрав и другие ведомства закупают много оборудования, но при этом оно распределяется неравномерно, сосредотачивается в больших центрах: где-то густо, а где-то пусто. К сожалению, абсолютно отсутствуют отечественные производители. Но главная проблема — нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Классическая ситуация: томограф простоял год, вышел из строя, а исследований на нем так и не было сделано, потому что специалистов не удалось найти. Бывало так, что российские больницы просили нас принимать по электронной почте и интерпретировать выполненные у них исследования. Поскольку машины там есть и на кнопку кто-то нажать может — а расшифровать уже не по силам.

Поехав в Гарвард, я, конечно, подумывал о том, чтобы остаться. Мне очень нравится, как организована медицина за рубежом, хоть там и есть недостатки — американская система, например, перегружена деньгами, нигде в мире в здравоохранение не вкладывается столько, сколько в США, около 15—16 процентов ВВП. Конечно, врачи получают огромные зарплаты — зато существует громадный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, с чем сейчас и борется Обама. Закон, который он предложил и который критикует Ромни, состоит в том, чтобы медицина стала более доступной для бедных. То есть перераспределяет общественные блага. Если в США человек не имеет работы, он находится в полном отрыве от систем здравоохранения. Система несоциальна, хочешь хорошую медицину — зарабатывай. В Великобритании система очень интересная: там все четко структурировано и организовано, расходы на здравоохранение соотнесены с эффективностью. Но возникает другая проблема — сроки ожидания. То есть «несрочные» пациенты ждут КТ с МРТ месяцами. Человек получит свою медицинскую помощь высочайшего уровня — но только по очереди, после «срочных». А мы привыкли, чтобы все было быстро. Мы воспринимаем медицину как сферу услуг, что неправильно: услуга не является жизненной необходимостью, а вот право на жизнь и здоровье закреплено Конституцией.

Все преимущества быть врачом за рубежом мне известны. Но деньги для меня — не главная цель. То есть они должны быть как средство поддержания определенного уровня жизни. Но мне нравится, когда есть возможность самореализоваться и что-то улучшать там, где живешь.

Мой отец много работал и работает в сфере здравоохранения. Не могу сказать, что наши взгляды одинаковы: у него талант находить и привлекать специалистов высочайшего уровня, создавать благоприятную рабочую обстановку. Меня, наверное, больше интересуют внутрисистемные механизмы, принципы и стандарты в медицине. Хочу построить правильную систему в своей специальности и научить других. Так что вопрос «бросить все и уехать» не стоит. Да, у нас есть огромное количество минусов, но можно, имея западный опыт, поменять многие минусы на плюсы.

Владимир Носов© Евгений Гурко

Владимир Носов© Евгений ГуркоВ детстве, подравшись с братом, я попал в больницу с кистой в верхней челюсти: положили в больницу, все осложнилось сепсисом, пятичасовая операция в десять лет, неделя в реанимации, три в стационаре. В итоге вместо ненависти к больнице возник дикий интерес — тогда я и решил, что пойду в медицину.

За шесть лет обучения в Первом меде у меня никогда не было четверок — все получалось само собой, я не предпринимал титанических усилий. На 4-м курсе я решил пойти в акушерство и гинекологию. В этой области сочеталось все, что нравилось мне в медицине, — экстренная хирургия, лапароскопия, ультразвук, эндокринология. Несколько раз оказавшись в экстренных ситуациях, я понял, что меня не парализует, мозги работают хорошо и мне нравится через стучащее сердце и зудящие виски хладнокровно принимать решения.

На 6-м курсе я получил президентскую стипендию и выбрал Йельский университет. Мне уже тогда было понятно, что американская медицина впереди планеты всей. Заведующего отделением звали смешным именем — Фредерик Нафтолин, он стал моим научным руководителем и ментором. В Йель я поехал на девять месяцев. Я был первым русским в этом отделении — до меня из России не приезжал никто.

В Америке поражало практически все. От внешнего вида госпиталя — палаты для рожениц впечатляли необыкновенно — до мастерски составленных обучающих конференций для ординаторов раз в неделю. Поражала самостоятельность ординаторов, выполняющих сложные операции и принимающих ответственность за свои решения — это было невозможно представить в России, где за два года ординатуры можно было не сделать ни одной операции. В Москве на ночном дежурстве я как-то попросил хирурга: «Возьмите меня в операционную». Он ответил: «А зачем я тебя буду учить, мне за это денег не платят». В общем, я все для себя решил. И, вернувшись в московскую ординатуру, сдал два оставшихся экзамена, чтобы поступить в резидентуру Йельского университета. Обучение продлилось пять лет.

«Актуальная тема — ранняя диагностика рака яичников», — сказал мне профессор Нафтолин. Я тогда подумал: «Рак? Не мое». Но заинтересовался. Так все и началось. На первом году резидентуры понял, что в онкогинекологии — самые сложные операции, самые экстренные ситуации, самые тяжелые больные. Сомнение вызывало только напряжение, связанное с этой работой, и до чего оно доводило людей. Все онкогинекологи, которых я видел, были нервными и неуравновешенными, поскольку работали сутками, перечеркивая всю личную жизнь. Однажды, в начале резидентуры, я со всего маху получил пинцетом по руке только потому, что хирургу за моим крючком чего-то не было видно. Другой хирург периодически дрался с медсестрами и колошматил стойки с инструментами: его сразу отправляли в отпуск, он ехал в Канаду, убивал там лося, возвращался шелковый, некоторое время улыбался, потом темп опять начинает нарастать — и снова перевернутые стойки. Мне не хотелось становиться таким.

После резидентуры я прошел fellowship в Калифорнии — это была трехлетняя программа. В ней приобретаются уникальные навыки: за три года я выполнил 900 операций, получил опыт проведения химиотерапии и уникальные знания по тактике ведения онкологических больных.

Год президентской стипендии, пять лет резидентуры и три года fellowship — в общей сложности я провел в Америке девять лет.

В процессе возникали предложения работы. Но после сдачи национальных сертификационных экзаменов («бордов») я понял: это открытый мост, по которому можно в любое время пройти в обратном направлении. То есть я всегда могу вернуться в Америку, хоть сегодня, хоть завтра. А в России ниша практически свободна. Есть небольшое количество специалистов в нашей узкой области — и все. И тогда я подумал, что здесь можно много чего создать. Приехал с иллюзией, что люди расступятся, примут меня в сообщество и захотят перенять мой опыт. В Америке есть отлаженная структура, есть система образования резидентов и fellows. В России нет ничего подобного: два года ординатуры — ничтожно мало. Мне казалось, что приехать домой и наладить систему образования будет подвижничеством.

Главный акушер-гинеколог России Лейла Адамян всячески поддержала мои начинания и очень помогла и советом, и делом (и продолжает во всем помогать), практически сразу после приезда в Россию взяла ассистентом к себе на кафедру. Но проблем все равно было достаточно: чтобы получить российские сертификаты, мне пришлось долго доказывать в Росздравнадзоре, что образование Йельского и Калифорнийского университетов не хуже отечественного. Когда я наконец получил долгожданные сертификаты, с которыми мог заниматься клинической практикой, начался тернистый путь. Оперируя, я путешествовал по нескольким кафедральным больницам, и еще была одна частная клиника, где я мог вести прием. Зарплата у меня была кафедральная — 12 000 рублей в месяц. Я жил в родительской квартире, не тратя деньги на еду. Мне был 31 год.

Вскоре мне предложили возглавить новое отделение онкогинекологии, которое открылось в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. Я согласился, думая: «Вот сейчас-то все и начнется». Но снова — не совсем так. Тут же возникла сумасшедшая резистентность со стороны онкологического сообщества. Несколько ведущих онкологов страны возмутились: что еще за онкологическое отделение в центре акушерства и гинекологии? С моей стороны никакой конфронтации не было — я просто хотел создать что-то полезное с чистого листа. Я руководствовался своими навыками, чутьем, добрым советом своего учителя Лейлы Адамян и знаниями, а еще доказательной медициной — это мне казалось достаточным.

Онкологическая картина, с которой я столкнулся в России, поначалу меня несколько обескуражила. Расстраивал, например, факт, что часто в диспансерах до сих пор рак яичников лечат по стандартам 1995 года препаратами цисплатин и циклофосфан, которые давно уже показали свою низкую эффективность и высокую токсичность. Хотя есть другая схема, принятая во всем мире как золотой стандарт: в городских диспансерах ее предлагают редко. Ну и, конечно, страшила человеческая участь онкологических больных: в России онкологические учреждения перегружены пациентами, очереди, у врача мало времени чтобы что-то объяснять и рассказывать, а больные вынуждены ходить кругами в поисках ответов и часто чувствуют себя обреченными.

Работая заведующим отделения, я окунулся в бюрократию: я вынужден был писать кучу служебок, например, чтобы получить щеточки для цитологического мазка. Говорили: «Пока их нет» — и приходилось какими-то подручными средствами пользоваться. Большая часть работы сводилась к придумыванию того, как сделать высокотехнологичные вещи дешево и на коленке, к постоянной экономии и ограничениям, когда нельзя просить инструмент, понимая, что тогда можешь не получить его на более важную операцию.

С медицинской точки зрения, я очень постарался хотя бы на уровне нового отделения ввести несколько вещей: в частности, у нас в России не очень широко представлена органосохраняющая хирургия при онкологических заболеваниях — когда при раке удаляются не все органы; молодым женщинам, у которых пока нет детей, можно сохранить часть репродуктивной системы, чтобы у них был шанс выносить и родить ребенка. Этим пока что занимаются лишь нескольких ведущих онкологических центров. Лапароскопия в онкогинекологии тоже представлена далеко не повсеместно: очень многие старые онкологи до сих пор считают, что онкологическое заболевание есть противопоказание для проведения лапароскопической операции, что лапароскопия не позволяет удалить все необходимое в достаточном объеме и способствует распространению заболевания. И это является уделом лишь пары ведущих онкологических центров. Пока эти мифы живут в нашей медицине, мы отстаем, так как весь мир мир перешел на новые лапароскопические операции 15 лет назад. С 2006 года в западных странах практикуют внутрибрюшинную химиотерапию при раке яичников: когда часть вводится в вену, а еще часть — непосредственно в брюшную полость, где заболевание располагается. При такой химиотерапии люди имеют гораздо больше шансов на излечение, но лично я не знаю ни одного госпиталя в Москве, который при раке яичников по мировым протоколам занимается внутрибрюшинной химиотерапией.

С Центром акушерства и гинекологии в итоге у меня не заладилось: ожидалось, что я буду ходить по онкодиспансерам и оставлять визитки, чтобы больных потом посылали ко мне оперироваться. Но я, к сожалению, умею оперировать и лечить, но совершенно не умею себя продавать. Также начальство было не очень довольно моими ранними выписками пациентов. В России есть такое понятие, как «оборот койки», — в идеале койка должна быть заполнена 365 дней в году, чтобы не было простоя. Наши койки работали гораздо меньше: я никого не держал 10—12 дней, всех выписывал на третьи-четвертые сутки. Когда больной начинает ходить, есть, пить и действуют обезболивающие таблетки — он может быть дома, где риск госпитальной инфекции гораздо меньше. За успешностью или уникальностью операций, которые мы проводили, никто особо не следил. В итоге я написал заявление об уходе.

В Америке ни врач, ни пациент не видят никаких наличных денег: все оплачивается страховыми компаниями. А здесь больные все время чувствуют потребность отблагодарить врача и несут коньяки и водки. Я не пью крепких напитков — но до сих пор два шкафа стоят набитые. Не понимаю такого подхода и каждый раз чувствую себя неудобно, но это дежурная благодарность в России, люди обижаются, если не берешь эти «сувениры».

Мысли об Америке периодически возникали: а не бросить ли все к черту и не вернуться ли обратно? Останавливало лишь то, что я уже назвался груздем и не уважал бы себя, свернув на полпути. Поэтому, пока не дойду до какого-то собственного предела, не смогу никуда уехать.

Недавно я пришел работать в частную медицинскую клинику заведующим отделением гинекологии и онкогинекологии. С некоторыми врачами — например, Бадмой Башанкаевым — мы заканчивали один научный факультет: мы оба учились и работали в Америке, у нас похожие истории жизни и образ мыслей.

Я чувствую себя реформатором. Но думать об изменениях в масштабе страны пока рановато. Сегодня изменения возможны в рамках конкретного учреждения, где собираются энтузиасты, которые ценят технологии и образование. А в рамках страны — невозможны: начинать ломать систему нужно с покупных экзаменов в институтах.

Пока я работал в госучреждении, все время чувствовал конфликт «западников» и традиционной советской школы: было много коллег, желающих все мои решения назвать неправильными. Теперь, даже если этот конфликт есть, меня он больше не затрагивает напрямую. Я практикую доказательную медицину. Всегда есть научный источник, к которому можно обратиться. Многие же российские врачи обращаются к учебникам двадцатилетней давности, поскольку часто просто не знают английского, фразы «а меня так учили» или «мне кажется, так должно сработать» — не убедительные аргументы. Справедливости ради надо сказать, что есть в России грамотные, читающие и прогрессивные специалисты и хирурги в моей специальности, но их пока, к сожалению, единицы. Есть и менторы — опытные и открытые люди, к которым всегда можно придти за советом, но каждому начинающему врачу не так просто найти такого человека. Мне повезло.

Сейчас конфликт научных и клинических школ для меня нивелировался: мне не приходится доказывать свою тактику тому, кто априори настроен против нее. И это — глоток воздуха. Если все будет развиваться по такому сценарию, никуда уезжать я не буду.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229387 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228831 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20229087 Академическая музыка

Академическая музыка