Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Братья Тукалло, Мечислав и Александр (Шурка). С фотографии 1903 года© Из архива А.М. Тукалло

Братья Тукалло, Мечислав и Александр (Шурка). С фотографии 1903 года© Из архива А.М. ТукаллоЗавтра, 30 октября, — День памяти жертв политических репрессий.

Мой сын Никита читал или, работая маляром на стройке, слушал «Архипелаг ГУЛаг», а когда наступило лето, засобирался на Соловки. И спросил, не хочу ли я составить ему компанию. Нет, совсем не хотелось, но сознание неожиданно вытащило из котлована прошлого связку Соловки — концлагерь — дедушка. Он появился во мне высоким, крепким, стоящим среди сугробов на трескучем морозе и суровым, как та ледяная зима, после которой его не стало.

Образ был так ясен, убедителен и близок, что я согласилась, и вскоре мы отчалили на остров на поиски тени моего деда, которого в семье звали Мечиком. Зачем вложили в его имя, как в ножны, меч и славу, удвоив их отчеством (отец — тоже Мечислав, с ударным «и»)? Может, как память о польских и литовских предках, блистательно разбивших при Грюнвальде рыцарей Тевтонского ордена и остановивших нашествие германцев на славянские земли? Не знаю, только меч актуализировался молотом и лопатой — орудием, которым в начале тридцатых дед рыл и долбил Беломорканал имени Сталина. Зэка Мечика и зэка Шурку, младшего брата и главного героя этой истории, распределили на канал с Соловков.

Из Рабочеостровска, бывшего пересылочно-распределительного пункта в бухте Белого моря, два раза в день — утром и вечером — отходят теплоходы на Соловецкие острова. И хотя мы с Никитой появились у пристани еще тепленькие, с полки ночного поезда, билетов на архипелаг уже не было — остров, который в моем сознании ассоциировался исключительно с концлагерем, на поверку оказался православной Меккой. Мысль убить день в ожидании лодки не вдохновляла — местные посоветовали искать частника. Нас подобрала грузовая баржа.

Мы тащились целую вечность, качало жутко, и приходилось выбегать на палубу, прислушиваться к желудочным спазмам, переваливаться через борт, чтобы облегчиться. Иногда Белое море выплевывало на нас бешеные ледяные брызги. А ведь где-то в этот день в конце июля стояло настоящее лето, теплое или даже жаркое. Я вспоминала наши волшебные вояжи на яхте, прыжки с мостика в ласковую воду — на восходе, закате и между ними — и думала: ведь для чего-то мне дано это плавание, эта грузовая баржа. Может, чтобы хоть чуть-чуть, хоть на крошечную йоту приблизиться к тем ощущениям, которые испытывали несчастные и многие из них — невинные люди? Их и доставляли-то на остров как своего рода груз, как вещь.

На архипелаге, где цвела хилая сирень, мы пошли в Музей ГУЛАГа, вселившийся в бывший лагерный барак, и от экскурсовода узнали, что у них можно оставить заявку на родных, отбывавших срок в СЛОНе (так «аббревиатурно», для удобства, называли Соловецкий лагерь особого назначения). На мою заявку ответили: сведений о Мечиславе Мечиславовиче Тукалло у нас нет. У них много о ком нет, но мысль докопаться до документов, до каких-нибудь письменных свидетельств мытарств, выпавших на долю семьи, меня не оставляла. В конце концов из Владимирских архивов я получила дело номер П-5416, из которого узнала, что на Соловках Мечик работал механиком на пароходе и, наверное, много раз проделывал тот же путь, пускался в то же самое плавание, что и мы.

Мечислав Мечиславович Тукалло© Из архива А.М. Тукалло

Мечислав Мечиславович Тукалло© Из архива А.М. ТукаллоПро механика я прочитала с облегчением — я представила себе, что его ценили или даже уважали. А ведь поляков там содержали особенно бесчеловечно. Кто знает, может, Шурку в это время гоняли на баланы? И он часами стоял в ледяной воде, сплавляя бревна на материк? А ведь он — младший и, хоть был здоровым, тридцатилетним мужчиной, все же слабее Мечика, нежнее. Шурку тоже пытались перевоспитать в СЛОНе, только вот чтобы черным по белому, в документах — этого у нас пока нет. Зато Колыма — увы, тут все безнадежно ясно. Достаточно набрать в поисковике «Александр Мечиславович Тукалло», и если прокрутить страницу, проигнорировав в Адресном бюро Санкт-Петербурга моего отца, полного тезку Шурки, то выйдут данные и по двум судимостям, и по расстрелу, и по реабилитации.

Думаю, судьба братьев была предопределена их происхождением. Обвиненные в контрреволюционной деятельности назывались политическими, и, в отличие от «уголовников» или «бытовиков», это были люди совсем другой крови. Мечик рассказывал, что осужденные на Соловках обращались друг к другу «ваше превосходительство» или «ваше высокопревосходительство». Их брали по 58-й статье, по которой в ленинско-сталинский период отсидело несколько миллионов человек. Стране как воздух требовался рабский труд, за счет чего-то она должна была существовать, и советская власть всерьез занялась истреблением дворянского сословия. И всех других тоже — увлеченно, с полной отдачей, подобострастно: чего только стоит раскулачивание крестьян! Но я сейчас рассказываю нашу историю. Мой дед и его брат были политическими, контрреволюционерами, на соловецком сленге — каэровцами. Они из дворян и помещиков.

***

В свое время в семье было много земель и много имений. Давным-давно они относились к Великому княжеству Литовскому, при Речи Посполитой оказались на территории Польши, а в XVIII веке, после раздела Польши, — в Минской губернии. Любопытно, что первые документы с упоминанием нашей фамилии — а они датируются 1550 годом и хранятся в Центральном государственном историческом архиве в Петербурге — как раз связаны с продажей одного из имений. Так ведь содержание берестяных грамот тоже очень приземленное — завещания, расписки, купчие. Акт о продаже (он на польском) Тукалло вложили в бумаги для подтверждения российского дворянства. Подтвердили, внесли, причем в 6-ю родословную книгу — к древним благородным фамилиям, в столбовое дворянство, «как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят».

Мечислав Иванович Тукалло с женой Евгенией Юлиановной и сыновьями© Из архива А.М. Тукалло

Мечислав Иванович Тукалло с женой Евгенией Юлиановной и сыновьями© Из архива А.М. ТукаллоИ еще из фактов. Род Тукалло входит в герб Срженява, объединяющий 175 дворянских родов: среди них Менделеевы, Пущины, князья Любомирские, Понятовские (Станислав Август Понятовский — последний польский король). Мечик говорил, что под этим гербом, берущим свое начало в XI веке, наши предки сражались при Грюнвальде, в знаковом для Средневековья сражении: там в 1410 году Королевство Польское в союзе с Великим княжеством Литовским разбило рыцарей Тевтонского ордена.

***

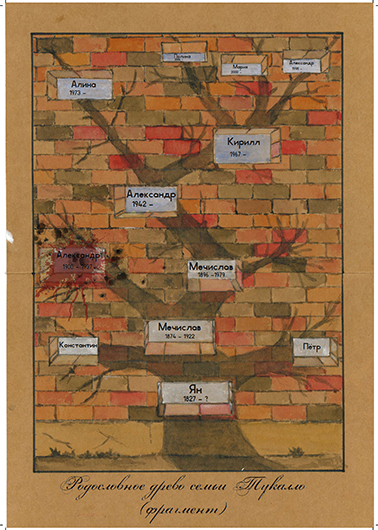

Передо мной — родословная Тукалло, моя родословная. От пращура Матвея (почти как от евангелиста) до моего брата Кирилла я насчитала четырнадцать прямых предков по мужской линии. Сколько это лет? Триста? Четыреста? Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку… Столько имен — это сила. Матвей, Иван, Станислав, Юрий, Криштоф, Яков, Иосиф, Михаил, Иван, Ян. Ян. Вот на нем, отце моего прадеда Мечислава, я приостановлюсь. После подавления Польского восстания 1863–1864 годов двоих его братьев сослали как сочувствующих: одного — в Томск, другого — в Верхнетуринск с конфискацией имений. Еще один брат от греха подальше сбежал во Францию, купив на деньги от продажи имения ткацкую фабрику в Лионе. И сейчас живет в окрестностях Бордо и где-то в департаменте Луара наша родня под фамилией де Тукалло. А Ян Тукалло продал свое поместье и переехал к жене Алине Петровне Плевако, родственнице легендарного адвоката Плевако.

Фрагмент из родословной Тукалло© Никита Шперри

Фрагмент из родословной Тукалло© Никита ШперриЗемли в имении семьи Плевако Москалевщизна было больше, чем во всей Петроградской стороне, где я выросла, — три с лишним тысячи десятин. Дедушка, который вместе с Шуркой в детстве гостил у бабушки, говорил, что местность там очень живописная — холмистая, покрытая лесами. Какие же тут, наверное, были разбиты сады и цвели цветы. Именно в Москалевщизне родился Мечислав Плацил Флавиуш, и, придерживаясь семейных традиций, его крестили в католичество. Тут он рос. А потом, как и его брат Петр, окончил медицинский факультет Московского университета. Петр получил должность заведующего колонией душевнобольных в Пскове (именно так назывались тогда психиатрические больницы), а мой прадед, конвертировавшийся в Мечислава Ивановича, стал земским врачом и заведующим больницей в златоглавом Гороховце на Клязьме.

***

Мой дед родился в 1896 году уже в Гороховце (ровно за сто лет до Никиты, моего первенца, причем под одним знаком зодиака). Через четыре года после Мечика появился на свет Шурка. Год рождения — новый век, и очень удобно проследить его житие в цифрах. До 1914 года — при родителях, в доме с фруктовым садом, купленном у местного предводителя дворянства Булыгина. Там у Тукалло на Благовещенской улице, Невском проспекте уездного городка, собирались сливки общества.

Эта фотография с видом Гороховца всегда стояла в комнате у Мечислава Тукалло© Из архива А.М. Тукалло

Эта фотография с видом Гороховца всегда стояла в комнате у Мечислава Тукалло© Из архива А.М. ТукаллоС четырнадцати до семнадцати лет Шурка учился во Владимирской гимназии: образование в ней считалось более основательным и серьезным, чем в родном городе. Так что пришлось поселиться у чужих людей, оторвавшись от мамы, женщины светской, на старый манер — «тонной», прекрасно игравшей на рояле. Шурка, говорят, пошел в нее — красавец, утонченные черты, мягкий, неконфликтный характер.

А Мечик — в отца. И имена совпали, и внешность, и характер. Мечислав Иванович (отец) был ростом метр девяносто, физически очень сильный, решительный, иногда бывал грубым или резким. В эпоху после семнадцатого года с ним связана история, которая сыграла, может, и не главную, но одну из ведущих ролей в биографии нашей семьи.

Александр Тукалло (Шурка) — справа© Из архива А.М. Тукалло

Александр Тукалло (Шурка) — справа© Из архива А.М. ТукаллоОднажды ночью в их дом ворвался местный начальник и грубо, безапелляционно стал требовать, чтобы Тукалло срочно отправился к его жене — ей стало плохо. Когда чиновнику показалось, что врач недостаточно торопится к больной, он стал орать на него и угрожать пистолетом. Тогда мой прадед размахнулся и ударил представителя власти с такой силой, что тот пролетел через всю комнату. Для ясности — еще несколько слов о Мечиславе Ивановиче. Он был руководителем кадетской партии города. В октябре семнадцатого его избрали кандидатом в депутаты Учредительного собрания Владимирской губернии. Когда он ездил на вызов на дом — а за это надо было доплачивать, — у бедных за вызов денег не брал. Врач Тукалло скончался в двадцать втором году, заразившись от мальчика, которого он пытался спасти от сыпного тифа, и тогда в городе был объявлен трехдневный траур. Он был не из тех, кто пренебрегал клятвой Гиппократа. Но у него был характер. И чувство собственного достоинства.

***

«С Октябрьской революции по настоящий день работаю по найму». Это из следственного дела Шурки тридцатого года. У меня такое впечатление, что оба брата выжидают, пока советская власть не протянет ноги. То ли боятся оказаться соучастниками ее преступлений, то ли ищут угол потемнее — чтобы только в покое оставили. О подвигах, о доблести, о славе, заложенной в имени Мечислав, пришлось забыть. Чем занимался мой дед, столбовой дворянин, получивший в гимназии классическое образование, которое кроме наук включало знание нескольких европейских языков и латыни? Клепальщик на судостроительном заводе. Чернорабочий по укладке дров на фабрике «Труд». Водовоз. Лесной сторож. Про Александра Тукалло на сайтах «Мемориала» или «Бессмертного барака» пишут: котельщик. Это было своего рода отшельничество, уход из мира советских реалий. Без целибата: свидетельница Зуева доносит, что в доме всегда много людей, играют в преферанс или на пианино, и у братьев почти каждую ночь остаются женщины. Пир во время чумы? Каждая ночь может оказаться последней, так зачем же откладывать ее на завтра?

У Мечика и Шурки своих семей не было, и это их сближало. Жили в доме с матерью на той же Благовещенской улице, в какой-то момент переименованной в Ленинскую. И вот тогда хлынули несчастья. В тридцатом году братьев сослали на Соловки. У матери конфисковали дом с фруктовым садом на задах, и, лишившись этого кормильца (комнаты сдавали внаем приезжим), она осталась без средств к существованию. Может, из жалости ее взял кто-то из знакомых, но горе убило ее в прямом смысле слова, и еще раз увидеть своих детей ей не было суждено. Когда братья отбыли срок и вернулись в родной город, они поселились у друга семьи Кротова. Летом—осенью тридцать четвертого жители Гороховца встречали на базаре моего деда и «его хозяина» продающими корзины, которые они сами и плели. Шурка пишет в анкетах — на иждивении у брата. Удобно быть младшим, это я по себе знаю.

Вернулись в тридцать четвертом, в марте тридцать пятого их уже содержат под стражей. Доносчики докладывают, что об убийстве Кирова Шурка высказался так: «О чем столько разговоров? Одной сволочью меньше». Вообще-то Шурка — более тихий, ведет себя не вызывающе. И в высказываниях намного осторожнее, чем мой дед. Но нескольких фраз оказалось достаточно, чтобы отправить в зону на пять лет. Мечислава — в Ухтпечлаг в Коми АССР, Александра — на Колыму. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Стране нужны рабы, иначе лопнет мыльный пузырь под названием Советский Союз.

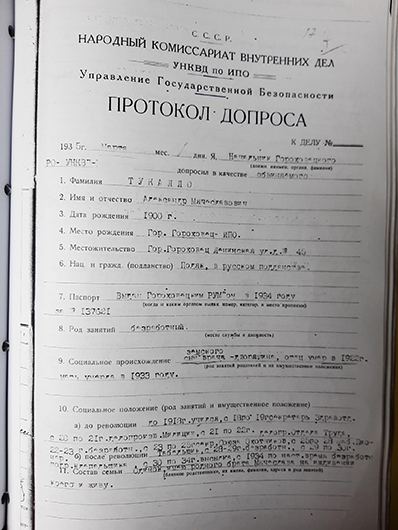

Из следственного дела Александра Мечиславовича Тукалло© Из архива А.М. Тукалло

Из следственного дела Александра Мечиславовича Тукалло© Из архива А.М. ТукаллоМой дедушка двадцать с лишним лет прожил на поселениях — сначала зэком, потом вольнонаемным: вернуться означало получить еще один срок. В сорок втором в Ухтпечлаге родился мой папа, которого назвали Александром — в честь Шурки. В сорок четвертом, когда немцы отступили и можно было вернуться в Москву, моя бабушка привезла его с Севера к себе домой на Пречистенку. Своего отца он видел раз в два года — бывшим осужденным въезд в большие города был запрещен. После пятьдесят третьего года жить стало лучше, жить стало веселее, и родители моего папы даже съехались на какое-то время, правда, уже в Ленинграде. До последних дней Мечислав чертыхался, когда по телевизору показывали членов партии и их съезды, и до конца жизни оставался сильным, здоровым и выносливым. В восемьдесят лет он, разгружая машину дров, с легкостью перекидывал их через забор. Людей не любил и даже избегал, но сердце не выдержало, когда скончалась любимая такса Тоби. И он очень быстро угас.

***

А у Шурки — свое житие. Его случайно расстреляли в тридцать седьмом на Колыме. Ему исполнилось тридцать семь, роковая цифра. Была такая практика: когда заключенных отпускали, они разыскивали родных тех, кто погиб в лагерях, чтобы сообщить о них и их гибели как можно больше подробностей. Человек, отбывавший срок вместе с Шуркой, нашел Мечика и рассказал ему вот такую историю. Шурка был в гостях у своего приятеля в бараке, где сидели троцкисты, допоздна заигрался в преферанс, а ночью без расспросов и разбирательств всех вывели, поставили к стенке и расстреляли.

Печально, но про Шурку мы знаем ничтожно мало — Мечик был в этом отношении, мягко говоря, неразговорчив. И получается, что история Шурки — это история семьи. Лишив его жизни физической, одновременно оставили и без собственной биографии, кроме «родился, судим, расстрелян». Но ведь его жизнь состояла не только из нар, бараков, лишений: были в ней и стержень, поддержка, опора, скрепы — в детстве, прошлом, образовании, в людях, его окружавших. В истории его семьи, наконец, живой тогда и почти мертвой сейчас. И наверняка была любовь.

Я попыталась чуть-чуть восстановить житие Шурки, но материала пока немного — хотя я делала запрос в Магадан, но ничего не прислали, предложив поинтересоваться архивными документами на личном приеме. Но это так далеко, и там, наверное, так холодно. Там есть сирень? А если есть, неужели она цветет? Шурка, ты видел на Колыме сирень?

Спасибо, Дудь, за твой фильм «Колыма». Спасибо, Никита, что взял меня на Соловки.

Шурка, мы тебя помним, мы думаем о тебе! Мы тебя любим. Если слышишь меня, дай знак — помаши с неба рукой!

P.S. В феврале 2020 года фонд «Последний адрес» установил в Гороховце на бывшей Благовещенской улице памятный знак Александру Мечиславовичу Тукалло. Как же я удивилась, узнав, что табличка с его именем оказалась юбилейной — тысячной в России.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202365477 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202360928 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202343969 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202368854 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials