Кино

КиноVR, кошмар и коронаапокалипсис

Дина Годер — о лучших фильмах летних международных анимационных фестивалей в Загребе и Анси

15 июля 2021154

«Ну и где тут жесть? Чего цензурировать-то пытались?» — недоуменно вопрошали поклонники режиссера Богомолова после первых предпремьерных показов нового спектакля Художественного театра, которым предшествовал громкий театральный скандал, моментально вышедший в топ Яндекса.

Отвечу сразу — это таки жесть. Она просто совсем не та, какую привык искать пытливый ум русского интеллигента. Ум интеллигента взыскует отважных наездов — на власть, на церковь, на общественные порядки, на суды, полицию и конституцию. И жести такого рода по сравнению с «Идеальным мужем» того же режиссера, триумфально идущим на сцене того же МХТ, в «Карамазовых» действительно совсем немного.

Что же до жести иного рода (садомазо, гендерные перевертыши, некрофилия, гомосексуальность всякая нехорошая), она подана у Богомолова столь отстраненно, столь иронично и столь, я бы сказала, целомудренно, что может смутить лишь те неокрепшие души отечественных пуритан, которым показалось бы порнографией даже ярмарочное представление о Петрушке.

И все же «Карамазовы» — это жесть.

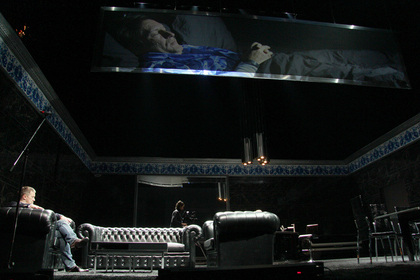

Не уверена, что ее, притаившуюся за поверхностными смыслами постановки, всегда в состоянии разглядеть не только хулители, но и восторженные почитатели премьеры. Спектакль — даром что Богомолов не предлагает нам, по обыкновению, контаминацию из нескольких произведений, а сосредоточен исключительно на романе Достоевского — чрезвычайно избыточен, перенасыщен образами и эффектными вывертами. Его действие разворачивается разом на подмостках, в зале, в боковых ложах, на трех плазменных экранах, где ко всему прочему можно почитать еще и ироничные режиссерские ремарки ко всему происходящему на сцене. Но вся эта избыточность не хаотична. В хитрой полифонии «Карамазовых» есть одна ведущая тема. И она совсем не про власть и даже не про церковь.

© Екатерина Цветкова

© Екатерина ЦветковаСамый поверхностный слой этого многослойного пирога — сатирическое повествование о русской жизни (ну да, да, о русской — не о норвежской же, в самом деле). Город Скотопригоньевск, в котором разворачивается действие романа, становится у Богомолова источником нехитрых шуток, чья нехитрость уж слишком нарочита, чтобы принимать ее всерьез. В Скотопригоньевске все скотское — скотские менты, Скотский банк, Скотское ТВ. В Скотопригоньевске никогда не светит солнце, но Федор Павлович Карамазов владеет тут сетью соляриев. В «Идиоте» Франка Касторфа каждый из персонажей рано или поздно сам превращался в идиота и бился в падучей. У Богомолова каждый из жителей Скотопригоньевска рано или поздно обнаруживает в себе что-то скотское.

Второй слой — деконструкция текста Ф.М. Достоевского. Он порой кажется переписанным и дописанным писателем В.Г. Сорокиным, хотя на самом деле все экстраполяции принадлежат тут перу самого режиссера, смело пускающегося в игры с жанрами и стилями и словно бы испытывающего своих артистов на прочность бесконечной сменой театральных регистров. Артисты, надо отдать им должное, испытание выдерживают с честью. Они тут все хороши, но некоторые — Виктор Вержбицкий (Зосима и Смердяков), Роза Хайруллина (Алеша Карамазов) и особенно Игорь Миркурбанов (Федор Карамазов) — хороши так, что впору говорить о новой актерской школе Константина Богомолова.

Спектакль начинается в духе эдакого медитативного психологизма, разворачивающегося в глянцевом черном пространстве, но постепенно в плоть представления вторгаются:

— столь любимый Богомоловым русский шансон, а заодно и нерусский рок: Митя (Филипп Янковский) и Федор Павлович мутузят друг друга под хит «Родительский дом, начало начал», а отец Феофан (Светлана Колпакова) высоким женским голосом исполняет на панихиде «Show must go on»;

— элементы ярмарочного действа: рассказ Лизы Хохлаковой (Наталья Кудряшова) о мальчике, у которого нехороший жид отрубил все пальчики, а потом еще и распял его, представлен как сценка площадного театра и являет собой образец наивного, как слеза ребенка, русского антисемитизма;

— сказочный морок: Алеша-Иванушка попадает в царство злой волшебницы Кати-кровососа (Дарья Мороз) и Грушеньки в кокошнике (Александра Ребенок).

Тут не просто стерта грань между высоким и низким, тут вообще стерты какие-либо границы. Царство попсы запросто оказывается сказочным царством-государством; в голливудский фильм ужасов, который смотрит владелица Скотского банка Хохлакова (Марина Зудина), вдруг вторгается наш отечественный мент, переодетый при этом коверным, а внезапно вспыхнувшая между героями страсть превращается в главу из трэшевого эротического романа (сочинения, разумеется, самого г-на Богомолова): мы читаем ее на экране монитора, пока сами герои неподвижно сидят друг напротив друга. Выдержанный в черных, замогильных тонах спектакль то и дело расцвечивается всеми цветами радуги, чтобы потом опять погрузиться в беспросветную черноту и закончиться совсем уж жутковатым гиньолем.

Вся надсадная стилистика Достоевского, граничащая то с дурной мелодрамой, то с фольклорным сказом, то с криминальным чтивом, на сцене недвусмысленно спародирована. А весь присутствующий в романе пафос снижен. Он, по мысли режиссера, уже невозможен на сцене (и потому артисты Богомолова демонстрируют тут удивительную для нашей привыкшей к бенефисной задорности сцены отстраненную манеру игры). Но он и в жизни уже невозможен. Он неизбежно вырождается в нестерпимую фальшь. В самой же первой сцене эта пафосная фальшь звучит в словах старца Зосимы, который в ответ на вопрошание матери о смерти ее ребенка заводит разговор о чистых душах отправляющихся сразу в рай, возводя очи горе. И это наставительное богословие на месте элементарного сочувствия, это казенное православие на месте христианской любви тут же вводит в спектакль легко предсказуемую и не стихающую до самого конца антиклерикальную ноту.

Но и она — тоже лишь подступы к главной теме постановки. А эта главная тема — действительно главная у Достоевского.

«Карамазовы» не о русской жизни спектакль, как может поначалу показаться. Он вообще — о жизни. О ее таинственном движителе. Этот спектакль не просто ерником и постмодернистом поставлен, он поставлен еще и «русским мальчиком», решающим конечные мировые вопросы. Карта звездного неба, по слову классика, у Богомолова и впрямь исправлена. Просто исправлена дошедшим до отчаяния атеистическим сознанием.

Удивительным образом в этом спектакле по Достоевскому обнаруживаются вдруг совершенно гамлетовские мотивы. Так же как шекспировская трагедия пронизана образами тления и гниения (могильщики, череп Йорика, Полоний на обеде у червей, «О, если б этот плотный сгусток мяса!»), спектакль Богомолова весь вертится вокруг бренной и тленной человеческой плоти.

Декорация «Карамазовых» недвусмысленно напоминает крематорий. Горизонтальный солярий Федора Павловича в мгновение ока обращается в гроб. В спектакль введен образ безумной матери героев, не умершей, а помещенной мужем в психушку в Чермашне. В белом больничном пространстве, вдруг высвечивающемся на черном фоне, мама словно бы в продолжение к сказочной теме спектакля читает детям зачин «Руслана и Людмилы»: «У лукоморья дуб зеленый…». И заканчивает сакраментальным: «Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет». На последние слова сделан акцент.

Русский дух — это и есть дух тления, гниения, разложения. И он пропитал собой не только социальное тело страны. Он вообще все собой пропитал.

В мире все смердит. В этом чертовом мире все смердит. Запах тлена и запах ладана у Богомолова все время перемешаны.

В его спектакле важно не столько то, что Зосима и Смердяков сыграны одним артистом (далеко идущие выводы, которые можно сделать из этого парадоксального отождествления, столь очевидны, что мы не будем на них останавливаться), сколько то, с какой настойчивостью режиссер возвращается к эпизоду смерти Зосимы, чье тело вопреки ожиданиям запахло даже раньше положенного.

Передача на Скотском ТВ «Вера. Надежда. Любовь» освещает этот эпизод в мелких подробностях. Текст Достоевского разложен на слова ведущей, корреспондента, эксперта, патологоанатома. Они все болтливы и словоохотливы. Алеша тоже в студии. Когда его спрашивают, что же он думает о случившемся, он неожиданно срывается на страшный немой крик. Страшный — как в рассказе Набокова «Ultima Thule», где герою открывается последняя тайна мира. Это не просто досада, это какое-то жуткое прозрение, которое потом и доведет героя до суицида. Он у Богомолова покончит жизнь самоубийством вместе с болезненной Лизой Хохлаковой, превращенной в спектакле в Лизу-деревяшку. В черном платьице с отложным воротничком героиня демонстрирует нам деревянные ручки и ножки, тоже жаждущие земной, плотской любви. Когда Алеша прикоснется к ним, они расцветут, словно папский посох в финале «Тангейзера». Расцветут зелеными клейкими листочками. Кажется, постановщик болезненно любит эти листочки, эту материальную, плотскую сторону бытия. И, кажется, именно болезненная любовь к ней, умирающей и гниющей, есть главная причина его отчаяния.

© Екатерина Цветкова

© Екатерина ЦветковаКруговорот плоти в природе к финалу достигает апогея. Слово тут предоставлено Зосиме-Смердякову. Он расскажет тайну своего рождения. Но более того. Он нам его продемонстрирует. В большой кастрюле, на которой написано «Лизавета Смердящая», плещется какая-то мерзкая липкая жидкость. Из нее сам Смердяков и принимает роды младенца. У младенца вместо головы маленькое зеркало, в котором отражается взрослый герой, отправляющий хрупкое тело новорожденного в помойку, а саму породившую его плоть сливающий в черный унитаз. Унитаз потом превратится в надгробие Лизаветы Смердящей с годами ее жизни. О самом же Смердякове мы узнаем, что он покается, уйдет в монастырь, но все равно засмердит.

Черное гамлетовское сознание уже не просто выдает поэтичное «дальше — тишина». Оно настаивает на куда более неприятном: дальше тлен, черная дыра, кишащая червями (вот они тут, голубчики, на большом плазменном экране).

Но и это еще не финал.

В конце «Гамлета» сразу после финальной реплики главного героя на подмостки выходит Фортинбрас. Точка в спектакле Богомолова ставится появлением черта.

Все Карамазовы уже мертвы. Федор Павлович убит. Дмитрий признался под пытками в преступлении и повешен. Алеша с Лизой выбросились с большой высоты. Все они покоятся рядом с Лизаветой Смердящей в гробах-унитазах. У всех у них разные годы рождения и один год смерти — 1879. Только Иван Карамазов дожил до глубоких седин. И его встреча с чертом происходит в конце жизни. Именно тут, в самом финале, макабрическая картина мира обретает у Богомолова окончательную пугающую ясность, а на карту звездного неба нанесены последние штрихи.

Из речи черта ясно вытекает, что движитель у мира один. И это он сам — черт. Черт-созидатель, черт-труженик, черт-работник. Никакой иной силы, заставляющей распускаться клейкие зеленые листочки, нет. Его усилиями вертится Земля и рождаются дети.

Он выходит на авансцену и под аплодисменты зала (а зал готов у нас хлопать в ладоши, чуть заслышав знакомую мелодию) поет «Я люблю тебя, жизнь».

Вот уж окна зажглись,

Я шагаю с работы устало.

Я люблю тебя, жизнь,

И хочу, чтобы лучше ты стала.

Буквально каждая строчка Ваншенкина, исполненная наивного оптимистического пафоса, обретает тут новый, зловещий смысл. Выбор у мира один — между черным небытием и не божественной отнюдь, а именно чертовой комедией, которую мы тут все ломаем по его сценарию. Главные герои романа — вообще его родные дети, ибо и черт, и Федор Павлович сыграны одним и тем же артистом — Игорем Миркурбановым. И я, признаться, не помню на современной российской сцене ни такой умопомрачительной игры, ни такой грандиозной сценической полифонии.

© Екатерина Цветкова

© Екатерина ЦветковаО том, как все эти мотивы спектакля вплетены в контекст современного европейского театра и вообще искусства, я говорить не буду. Для этого надо писать отдельную статью. Только позволю себе напоследок еще несколько разрозненных мыслей.

1) С советских времен в нашем театре царила дедовщина. И кто только и в старые, и в новые времена не становился ее жертвой. То, что Олег Табаков — один из лучших дедов нашего отечественного театра: великодушный, щедрый, широкий (все, что написал о нем в своем ФБ-посте Кирилл Серебренников, — чистая правда), — никак не отрицает и не оправдывает широко известного факта повсеместной дедовщины. Крупный режиссер имеет право делать спектакли так, как считает нужным. И уж точно имеет право показывать их в том виде, в каком придумал, хотя бы на общественных прогонах.

2) В России есть известная поговорка «Не надо выносить сор из избы». Содержание ее мне кажется диким. То есть как не надо? Может, иногда надо все же? Иначе так и придется жить в этой самой избе, утопая в дерьме.

3) Советский театр, как и советская церковь, стал продуктом компромисса с властью. И этот грех сергианства пронизал собою их тленную плоть. Но погибший МХТ был бы для меня дороже, чем сохраненный МХАТ СССР. А погибшая церковь, как я сейчас понимаю, только погибнув, смогла бы выжить — остаться самой собой, а не превратиться в послушный придаток государства. Настало время бескомпромиссности. Пора сказать себе: гибель лучше сергианства.

4) В повести о том, как поссорились Константин Богомолов и Московский Художественный театр, мне по большому счету малоинтересны детали. Куда важнее результат. В кои-то веки у нас на большой сцене появился спектакль, который я лично вполне могу представить себе в контексте самого престижного европейского форума. Давайте просто поблагодарим за это Господа Бога, которого по версии Константина Богомолова не существует, а по моей — он все же есть!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

КиноДина Годер — о лучших фильмах летних международных анимационных фестивалей в Загребе и Анси

15 июля 2021154 Современная музыка

Современная музыкаЯн Шенкман о екатеринбургских рок-маргиналах Vitamin Youth и их новом альбоме издевательских каверов «Первый подбородок»

15 июля 2021169 Современная музыка

Современная музыка Искусство

Искусство Академическая музыка

Академическая музыкаНа Новой сцене Мариинского театра поставили «Байку про Лису», «Мавру» и «Поцелуй феи»

14 июля 2021190

Театр

Театр

Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы Ксении Федоровой, Kutman, The RIG, Onuka, Заразы и еще пять примечательных релизов месяца

12 июля 2021264 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаПолная авторская версия финальной главы из книги Александра Кушнира «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Публикуется впервые

9 июля 20211044 Кино

КиноАнна Меликова беседует с режиссером фильма «Луна, 66 вопросов». Его показывают в «Гараже»

8 июля 2021226