Colta Specials

Colta SpecialsПисьмо папе

Поэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221875 © Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

© Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ7 июня Театр наций показывает «Ивонну, принцессу Бургундскую» — спектакль выдающегося польского режиссера Гжегожа Яжины по пьесе Витольда Гомбровича, премьера которого стала заметным событием столичного театрального сезона. О работе с Гжегожем Яжиной и Юрием Бутусовым, о европейском и русском театре Зоя Бороздинова беседует с Сергеем Епишевым, сыгравшим в «Ивонне» одну из главных ролей.

— В эти дни трудно начать разговор о театре, не думая об окружающем контексте, — кафкианская машина работает на полную мощность...

— Это какой-то ад! И самое страшное, что это история с политическим подтекстом и неизвестными последствиями. Если имели место нарушения закона, то выбранная форма расследования — уродливый перформанс. Мы, люди искусства, в первую очередь реагируем на форму, а форма здесь запредельной чудовищности. Все это можно было сделать гораздо тактичнее, без показательных выступлений и публичной порки. К тому же так вести себя как минимум неумно — молодежь, которая ходит в «Гоголь-центр», недовольна происходящим, а ведь именно за ней будущее. Мне кажется, не стоит вести себя так с подрастающим поколением. Реакция будет очень острой, пусть не сейчас, но позже этот опыт обязательно скажется.

— Ужас в том, что сегодня делается все для того, чтобы в коллективном бессознательном образ яркого художника Серебренникова оказался замещен образом очередного проворовавшегося чиновника...

— Если есть правонарушение, оно выясняется более адекватным образом. Я не припомню, чтобы к проворовавшимся чиновникам Минкульта или Минобороны приходили рано утром, арестовывали имущество, приезжали к сотрудникам. Жутко, что намеренно смешаны все понятия: «Гоголь-центр», «Платформа», «Седьмая студия». Этой неразберихой пытаются добиться ощущения, что все, занимающиеся современным театром, — ворюги, прикарманивающие государственные деньги. Работают средства массовой дезинформации...

— ...А традиция политического театра у нас при этом очень и очень слаба.

— Я не вполне уверен в том, что такая традиция существует в России в принципе.

— Разве что в тесном подвале «Театра.doc». Вы склонны видеть причину этой неразвитости политического театра в цензуре или, скорее, в самоцензуре?

— И в том, и в другом. Традиция политического театра в России отсутствует, и нет языка, на котором на эти темы можно было бы говорить. Я играл в одном политическом спектакле («БерлусПутин» Варвары Фаэр. — Ред.), но в какой-то момент ушел оттуда, потому что понял: способ, которым ведется разговор о текущей политической ситуации, мне неинтересен, он неадекватен тому, что происходит. И сейчас я не очень понимаю, каким языком можно разговаривать о том, что творится в обществе, потому что окраска событий меняется слишком быстро. Чтобы рассуждать о политике в театре, нужно иметь стойкую убежденность в нравственных константах, обладать внятным мировоззрением, которое позволяет тебе воспринимать политическую ситуацию так или иначе. Но все размыто, сами художники с трудом могут понять, что они представляют собой, в какой стране работают; что уж говорить о рефлексии по поводу такой постоянно меняющейся субстанции, как политика. К тому же у нас еще слишком силен дух страха: театром сегодня занимаются в основном выходцы из СССР, которые очень хорошо знают цену внятному высказыванию.

— Вы когда-нибудь говорили о политическом театре с Юрием Петровичем Любимовым?

— Нет, не заходила об этом речь. Насколько я понимаю, он был не слишком доволен происходящим на Болотной площади и во время репетиций «Бесов» постоянно повторял: это болото, болото, все, что устраивает Верховенский, — болото, смотрите, что из этого происходит, и соотноситесь с тем, что мы делаем.

— Ваш Ставрогин казался настоящим политиком — такой изменчивый, такой неуловимый, он мог бы стать очень большим чиновником, если бы захотел.

— Он такой и у Достоевского, его как психологической фигуры вообще не существует, он — зеркало всех персонажей. Но главный его антагонист в спектакле, на чьей стороне, как мне кажется, были симпатии Юрия Петровича, — это Верховенский-старший. В финале Любимов дал ему пронзительный покаянный монолог, в котором тот, отчасти сам являясь отцом всего происходящего, разочарован, обескуражен, раздавлен. Ставрогин все время вовне, а Верховенский-старший — внутри, и он принимает на себя вину и видит во всех себя.

Взять в свои руки хоть что-то — хотя бы выбор спектакля на вечер — это уже большой шаг.

— Еще один вполне политический по месседжу спектакль, где вы играете, — это «Бег» Юрия Бутусова.

— «Бег» шел буквально вчера, и в какой-то момент я вдруг понял, что играю ровно про то, что сейчас происходит, — про белого от шока Кирилла (Серебренникова. — Ред.), который выходит из дома, садится в машину и пытается на ходу что-то сформулировать... Мне было жутко оттого, что все становится нашей сегодняшней реальностью, полностью повторяется, даже способы подавления остались неизменными.

Каждый раз актуальность «Бега» открывается с неожиданной и нежеланной стороны. Я не видел снаружи этот спектакль, но могу догадаться, что состояние бега, которое есть в пьесе, очень резонирует с состоянием зрителей: бег как психологическое самочувствие. Но Бутусов, хотя он и человек твердых убеждений, — это не про внятные формулировки. Он тонко улавливает все вибрации сегодняшнего дня и очень чутко, болезненно и ярко на них реагирует. «Бег» сделал режиссер, который хорошо понимает уродливость происходящего и выдает свой на нее ответ. Этот спектакль — эмоциональный отклик на всю сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию.

— Как Бутусов репетирует?

— Он ничего нам не объясняет — ждет от артистов движения, хочет, чтобы они зажглись сами и как-то зажгли его. Может зацепиться за совершеннейшую вроде бы чушь, за какой-то бытовой разговор, ничего, как тебе казалось, собой не представляющий — а для него он внезапно становится ключом к решению роли. Кстати, слова «персонаж» для него не существует.

— В этом смысле «Бег» очень сильно отличается от вашего первого опыта работы с Бутусовым — «Меры за меру»?

— Да, «Мера за меру», по-моему, был вполне себе традиционный спектакль — с разбором, с текстом, с психологией, с персонажами. А сейчас Бутусов работает как импрессионист, он совсем отказался от нарратива. Его последние постановки — это визионерские полотна.

— Насколько свободно в такой структуре спектакля существует артист?

— Есть фиксированная структура, и поставлены вполне конкретные задачи — просто они могут неожиданно резонировать, по-иному зазвучать.

— Но это работает и с более традиционными по языку спектаклями — вдруг какая-то тема становится острой, и актер по-новому начинает расставлять акценты в роли.

— Да, работает, но чаще всего спектакли ставятся на общечеловеческие темы, и поэтому актуализация — личная. Иначе говоря, какие у актера отношения со смертью, любовью, одиночеством, что для него сегодня больнее, интереснее? «Бег» — более политический спектакль, его темы — социальные, поэтому общество начинает актуализировать те или иные вопросы. Получается взаимный резонанс: Бутусов отзывается на общественно-политическую ситуацию, спектакль вбирает его реакции и отправляет обратно вибрации, иногда совершенно спонтанные.

— Вы чувствуете, как в зависимости от повестки дня зал начинает иначе воспринимать спектакль?

— Может быть, я фантазирую, но мне кажется, что чувствую, как это происходит. Вчера, скажем, был полный зал, зрители тихо, внимательно смотрели, и мне хочется верить, что они слышали, о чем мы говорим, слышали, что это игралось про нас сегодняшних. Бывают же ситуации мощного отклика в зале — помните, например, реакцию на московском показе «Врага народа» Остермайера, когда зрители вообще пошли дискутировать на сцену? Мне потом немцы говорили, что такого не было никогда и нигде, ни в одной стране мира. Я видел «Молодую гвардию» Диденко—Егорова, там Максим Фомин задает вопрос в зал — и зрители очень, очень возбудились, начали разговаривать, их тема взнервила, задела. Люди хотят быть услышанными и услышать что-то в ответ, что-то, для них важное, совпадающее с их ощущением жизни или, наоборот, приоткрывающее другую точку зрения. Видимо, давление пропагандистской машины уже настолько сильно, что остро необходим честный разговор. Для таких зрителей хочется работать, в них веришь.

— Но это не вся публика: есть ведь зрители, для которых театр — это, прежде всего, форма проведения досуга, и на спектакли они приходят получать удовольствие и радость.

— Нужно осмысленно подходить даже к выбору развлечения, понимать, на что ты идешь. Это продолжение политической темы — нежелание брать ответственность за себя, за свою жизнь, намерение делегировать эти обязательства кому-то: у нас всегда во всем виноват театр, виноват ЖЭК, виноваты все вокруг. Взять в свои руки хоть что-то — хотя бы выбор спектакля на вечер — это уже большой шаг.

— А в вашем репертуаре есть спектакли, где вы можете, так сказать, отдохнуть?

— «Мнимый больной» Сильвиу Пуркарете в театре Вахтангова. Не знаю, «Гаргантюа и Пантагрюэль» — это плохой пример? В Красноярске у нас был бешеный успех у этого спектакля, неистовая реакция. Мы играли дважды, в зале стоял хохот, люди считывали абсурдистскую интонацию Рабле—Богомолова, а в пронзительные моменты стояла потрясающая тишина. В Москве такой прием нечасто случается.

Сергей Епишев в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская»© Мария Зайвый / Театр Наций

Сергей Епишев в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская»© Мария Зайвый / Театр Наций— Продолжая разговор о разнице в зрительском восприятии — как принимали «Ивонну» на гастролях в Варшаве?

— Все было совсем иначе, нежели в Москве. Это же Гжегож Яжина, его в Варшаве все очень любят! Я так понял, что «Ивонна» для них стала чем-то совершенно неожиданным, открыла какую-то новую страницу театра Яжины. У этого спектакля тоже возникло политическое звучание, которое не предполагалось, но со знаком плюс. Несмотря на холодное напряжение, существующее сейчас между Польшей и Россией, и несмотря на отказ Люпы привозить к нам постановки, Гжегож не испугался, приехал в Театр наций и сделал что-то для себя неожиданное, свежее.

— Какое место «Ивонна» занимает в вашей карьере?

— Работа с Яжиной стала выходом на какую-то принципиально новую территорию. В первую же нашу встречу Гжегож устроил лекцию: рисовал схемы, которые показывали, как работает актер у Станиславского, как у Брехта, как у Гротовского и как у Гомбровича. Основной упор он сделал на понятии «энергия», а его любимое слово — «транс». Яжина много путешествовал, был в Папуа — Новой Гвинее и видел обряд вхождения в транс — для него это стало знаковым событием. Когда персонаж находится в состоянии транса и транслирует, извините за каламбур, какие-то странные интенции, ни на что не похожие, тогда и зритель тоже входит в состояние транса, он следит за тем, что происходит, не всегда понимая смысл. Но зритель видит, что на сцене — нечто очень странное, полуритуальное. Мы не то чтобы впадали в транс и теряли себя; нет, это было погружение в иное состояние, нечто гипнотическое. Но не все зрители, к сожалению, это считывают, и есть много разъяренных тем, что ничего непонятно — какой-то английский текст, какая-то неприятная история.

Гомбрович — непростой автор. Читаешь «Ивонну» и думаешь, что пьеса самоигральная, но потом понимаешь, что в ней есть загадка. Она настолько замкнута, настолько вещь в себе, что очень сложно сделать ее не сказочной, а смешной и жуткой, фарсовой, абсурдной, страшной. Гжегож придумал футуристическую реальность: непонятно, какое время, какой король, просто некая персонификация властного начала. Ивонна в нашем спектакле совсем не странная, в ней нет никакого специального ущерба, никакой бросающейся в глаза чужеродности — она не больна, она того же цвета кожи. Но она — цельный человек. И эта ее цельность оказывается разрушающей для всех остальных — разъятых, разобранных — героев.

— В какой-то момент в спектакле возникает ощущение, что сейчас Ивонна всех переборет — просто потому, что она не борется, она просто есть, и сам факт ее существования ломает ее окружение изнутри.

— А другие не просто существуют, они под гнетом ужасных зажимов, каких-то представлений о себе и необходимости как-то специально себя вести. Они совершенно стерли свою сущность и нагрузили себя масками, костюмами, второй кожей. Поэтому тема обнаженности, которая в нашем обществе довольно табуирована, очень значима для Гжегожа: для него обращение к телу крайне важно, но не как к эротическому объекту, а как к сущности. Обнажение — это встреча со своей изначальной природой, и принятие своего тела, и дружба с ним.

— В «Ивонне» актерам приходится очень плотно взаимодействовать с видео- и аудиотехникой — как это происходит?

— Мы работаем с кинектом — прибором, меняющим видеопроекцию в зависимости от положения тел на сцене. То же самое происходит и со звуком — приборы реагируют на движение актеров. Все это было нужно, чтобы показать, как в затехнологизированной реальности теряется человек. Ведь машины — это средство защиты человека от мира и от самого себя, это желание отгородиться и максимально себя обезопасить.

— У нас консервативная публика, и у многих театральный язык Яжины (да и других европейских режиссеров) вызывает недоумение, а зачастую и раздражение...

— Все хотят эмоционального подключения, переживания, а попытка аналитического театра у нас постоянно воспринимается как обман — «это не театр, это какая-то ерунда». Но ведь этот спектакль существует в рамках нарративного театра, и сюжет там хорошо считывается… Мне кажется, что «Ивонна» — для тех, кто знаком с contemporary art, кто готов воспринимать его материи. Сценограф спектакля Петр Лакомы — не театральный человек, он, что называется, современный художник, и весь спектакль — это объект современного искусства. Я сам до конца не понимаю, что это за природа, что за стиль.

Сергей Епишев в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская»© Мария Зайвый / Театр Наций

Сергей Епишев в спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская»© Мария Зайвый / Театр Наций— Но вы, в отличие от многих российских актеров и режиссеров, совершаете этот шаг в неизвестное. Откуда, кстати, на ваш взгляд, взялось расхожее мнение об уникальности русского театра — и, с другой стороны, о тлетворном влиянии театра европейского?

— Приходит русский актер на спектакль Остермайера, а потом возвращается в свой театр — а там все по-старому, потому что режиссер Икс будет ставить так же, как всегда, как его учили. Очень важно, по-моему, приглашать иностранных режиссеров — отечественные артисты в спектаклях европейских режиссеров приобретают ценнейший опыт. Мой знакомый психолог, которая изучает психологию творчества, говорит, что русские предназначены для игры: из-за большого количества внутренних зажимов им свойственно выдавать себя за другого, чтобы наполняться энергией. Поэтому у нас исторически большое внимание уделялось проникновению внутрь, внутренней жизни персонажа. А европейский театр тянется к форме, там много изощренных «внешних» поисков — и наша зацикленность на внутренней жизни в сочетании с формотворчеством может дать какой-то совершенно фантастический результат. Но это колоссальный риск. Счастье, что есть театры-культуртрегеры, которые берут на себя ответственность и мужественно переносят непонимание, неприятие и тому подобное. Таким спектаклям нужно чуть больше времени на то, чтобы вырасти. Так было с «Гаргантюа и Пантагрюэлем» — понадобилось некоторое количество показов, чтобы зритель начал понимать и принимать богомоловский язык. Так было со спектаклем «Бег», который существует вне вахтанговской традиции и основная публика театра Вахтангова не готова его смотреть.

— Вы говорите о «вахтанговской традиции» — что это значит? Действительно ли она существует? Мне-то кажется, что это миф.

— Когда мы учились, нам очень любили рассказывать про вахтанговскую школу: это, в первую очередь, игровое начало, ощущение театра как игры и повышенное внимание к форме. Но это такие общие слова! Если артиста называют вахтанговским, то что, подразумевается, что он будет громко разговаривать, шутить, кривляться?.. Театр Вахтангова, как и любой другой театр, не существует сам по себе: то, что происходит внутри, определяет режиссура... Сейчас — и это счастье! — театр существует при Римасе Туминасе, который любит игру, форму, театральность. И в этом смысле, конечно, Вахтанговский театр живет вахтанговской традицией.

— Но про «Евгения Онегина» Туминаса частенько можно услышать, что это не «Евгений Онегин».

— А про «Дядю Ваню» — что это не Чехов. Классика бреда... Наверное, можно позавидовать людям, у которых есть стойкое ощущение себя как замкнутой системы, жизнеспособной вне всяких внешних воздействий и производящей смыслы из самой себя. Или ровно наоборот: у людей настолько сильны внутренний дискомфорт, неадекватность самим себе и настолько слабо ощущение своей индивидуальности, что они боятся потерять остатки личности. Вот вам опять-таки проблематика «Ивонны» — встреча с Другим, непознаваемым. Вся современная фантастика — она про это, про встречу с Чужим, иным и про то, как с ним взаимодействовать. Видимо, многие боятся даже познакомиться, потому что Чужой может начать их пожирать и уничтожать. Но если ты взрослый человек, самостоятельная цельная личность, то эта встреча только подарит иную точку зрения, поможет развиться, узнать что-то о себе, о других. Ты можешь не принять чужую позицию и тогда лишь еще больше утвердишься в своей правоте.

— Вы охотно знакомитесь с «Другими» — например, с проектом Жерома Беля «GALA», который минувшей осенью гастролировал в Москве на фестивале NET.

— О, это было волшебно, настоящий подарок судьбы. Все началось с кастинга: надо было записать свой танец на видео. Потом пять дней репетиций, где нам просто давали задания — например, сделайте гран-батман. Не уверен, что могу об этом подробнее рассказывать, потому что каждый раз команда Беля делает постановку с нуля. «GALA» — спектакль про встречу с самим собой. Мне нравится фраза Штефана Кэги (режиссер, один из основателей театральной группы Rimini Protokoll. — Ред.) о том, что совершенство — это абсолютно не сексуально. Современный театр весь несовершенен, в этой шершавости — его витальность. Я танцую так себе, совсем не профессионально, но почему-то это становится предметом интереса, предметом театра. Театральная машина вообще репрессивна, особенно в России. У нас очень важна техническая оснащенность артиста, надо всегда быть в форме — нас учат хорошей дикции, пластике, умению носить костюм, фехтовать, танцевать. А тут оказалось, что можно быть артистом без всего этого и театр рождается из чего-то другого, не всегда формулируемого. Я слышал отзывы, что спектакль был не про то, что происходит на сцене, а про то, что происходит в зале. Этого опыта я, увы, не испытал.

— Да, были зрители, которые смеялись, а были те, которые их осуждали за это. Многие подумали, что «GALA» — это манипуляция.

— Это был как раз первый в моей практике случай неманипулирования физической неполноценностью! Не желание вызвать жалость, а попытка стереть границу между полноценностью и неполноценностью, наличием хромосом и их отсутствием. Все существовали в едином театральном, человеческом поле — просто праздник гуманизма.

— Как вам живется на два дома — в репертуарном театре и в проектном?

— Пока мои проекты не мешают репертуару — все хорошо. Мне кажется, в репертуарном театре должно быть больше того, что давно стало частью проектного, — кастингов. В отличие от назначения на роль, это живородящий процесс — случаются встреча с режиссером, обсуждение материала, понимание возможности диалога, отбор артистов, которые смогут разговаривать на одном языке. Нечто подобное проводил Бутусов, строил с нами диалог, предлагал идеи — и по реакции актеров оценивал, сможем ли мы работать вместе. В театре Вахтангова осенью была удивительная лаборатория по пьесе Лагарса — артисты студии и артисты основной труппы, которые редко пересекаются друг с другом, играли вместе, делали этюды. Кому-то было легче снова стать студентом, кому-то сложнее, но благодаря такому объединению мы узнали друг друга. С кем-то я впервые встретился в живом творчестве — ведь часто бывает так, что за один вечер можно не пересечься на сцене с человеком, с которым играешь в одном спектакле.

— Какой театр вам интересен как зрителю? Как вы выбираете, на что сходить?

— Есть, конечно, мои внутренние преференции. Есть шум вокруг спектакля, есть зрительская интуиция, опыт, есть круг имен, которые мне всегда интересны, — спектакль Богомолова почти всегда выберу, мне любопытно смотреть, что с ним происходит, это увлекательно именно с точки зрения актерского ремесла. Иностранные имена очень привлекают — это всегда что-то другое. У Кэти Митчелл особый язык, мне он нравится. Герберт Фритч, у которого я видел несколько спектаклей, вызывает восторг — такая несусветица, восхитительная дичь!

Вообще я иду в театр, если есть ощущение открытия горизонтов, мне хочется удивиться, получить удовольствие или неудовольствие и чтобы был какой-то драйв — на рядовых спектаклях репертуарного театра с ним, к сожалению, сталкиваешься довольно редко.

— А с кем хотелось бы поработать?

— С Фритчем. Уилсон — моя вечная мечта. С Марталером бы поработал. С Мнушкиной, с Бруком, с Лепажем. Да я бы не отказался, если бы мне предложил что-то сыграть тот же Остермайер, хотя не могу сказать, что я в восторге от его работ, — но занятно же!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту

20 января 20221875 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Молодая Россия

Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего

18 января 20221330 Литература

Литература Общество

Общество Искусство

ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции

17 января 20221650 Академическая музыка

Академическая музыка Искусство

Искусство Литература

Литература Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа

13 января 20224170 Общество

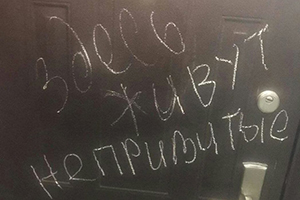

ОбществоАлександра Архипова изучала гражданскую войну «ваксеров» и «антиваксеров» на феноменальных примерах из сетевого фольклора и из народной жизни

13 января 20221967