Современная музыка

Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»

Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы

25 ноября 20211573 «Агитпоезда» в галерее «На Шаболовке»

«Агитпоезда» в галерее «На Шаболовке»Пока в фонде культуры «Екатерина» проходит третья сессия проекта «Удел человеческий» под названием «Время и смыслы. Травма, память, забвение, знание», COLTA.RU проводит свой альтернативный симпозиум на ту же тему. Во второй сессии бесед наш корреспондент Петр Торкановский поговорил с историком архитектуры, старшим научным сотрудником Музея Москвы, куратором галереи «На Шаболовке» и Центра авангарда, старшим научным сотрудником НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Александрой Селивановой, а также с куратором и искусствоведом, старшим научным сотрудником Государственного института искусствознания Надей Плунгян.

— Люди по-разному ведут себя в этот юбилейный год. Для кого-то события столетней, восьмидесятилетней давности связаны с памятью, которую необходимо пронести через время, чтобы знать своих героев или, наоборот, чтобы события не повторились. При восприятии исторических событий как подлежащих забвению неизменно встает вопрос о том, имеем ли мы право забыть о чем-то, этично ли это, продуктивно ли это. Как вы думаете, есть ли что-то в сфере искусства, что должно быть забыто?

— В повседневной жизни совершенно естественным образом какие-то события истории актуальны, их помнят — потому что через них проецируются значимые для данного момента или конкретной семьи смыслы, а какие-то периферийны или слишком болезненны: Вторая мировая, репрессии. О них молчат — но это не значит, что их нет. И с каждым месяцем площадок для проговаривания, для рефлексии этих неизжитых, незалеченных травм становится все меньше. Думаю, в контексте театральных новостей последним прибежищем остаются музеи и выставочные площадки.

На самом деле, я не знаю более значимого материала для искусства, для кураторской работы, чем темы, связанные с памятью. Как у исследователя и куратора, в первую очередь, у меня совершенно определенная позиция: ничто не может быть забыто или вытеснено; более того, если я вижу, что это происходит намеренно в отношении каких-то конкретных событий, — то обращу на эти явления особое внимание, потому что это указывает на самые больные и актуальные для сегодняшнего дня эпизоды.

В случае со столетием революции любопытно, каким образом необходимость высказывания «замылили» при помощи искусства. Авангард здесь оказался очень удобным инструментом для того, чтобы, с одной стороны, «отметить дату», а с другой стороны, обойти все острые вопросы. Ярко, эффектно, бодро — и вот на фоне малевичевских крестьян уже выступает фольклорный ансамбль, а на День города на площадях под слоганом «Москва строится!» установлены модели конструктивистских зданий, большинство из которых в реальности в очень плохом состоянии.

Я не знаю более значимого материала для искусства, для кураторской работы, чем темы, связанные с памятью.

— В архитектуре механизмы памяти, наверное, работают немного иначе, нежели в живописи или в любом другом виде искусства, с которым люди сталкиваются исключительно в специально отведенных для этого местах — галереях, музеях и т.д. Мы помним о ней обычно дольше, однако сама память о том, с чем был связан выбор того или иного архитектурного проекта, со временем трансформируется, если не деформируется. На ваш взгляд, важно ли сегодня помнить, какой исторический период, какое художественное направление повлияли на современный облик зданий и почему?

— Да, мне кажется это очень важным. Архитектура — это текст, который необходимо уметь читать, это такой же базовый культурный навык, как, допустим, знание стихотворных размеров, которым учат в школе на уроках литературы. Помимо понимания этой первоначальной программы, заложенной в архитектурный проект, конечно, очень важно и знание о жизни здания потом — это как раз «четвертое измерение», в котором существует архитектура. Память о трансформации и жизни города и его отдельных частей, умение видеть эти «зарубки» — это, наверное, вообще ключевое знание для человека, который должен как-то ориентироваться в среде не только в функциональных, но и в исторических координатах, понимать логику окружающего его пространства. Это вопрос уже даже не культуры, а просто психологического комфорта.

— В издательстве Ad Marginem в этом году вышла «Психогеография» Ги Дебора, такой своеобразный отпор функционализму Ле Корбюзье, призывающий нас еще раз подумать о том, сколько слоев информации заложено в порой уже совсем неудобных для использования городских пространствах. Насколько я понимаю, архитектура все время должна балансировать на грани между удобством и красотой. Стоит ли при этом, на ваш взгляд, проблема погружения в историю через архитектуру, затягивающего копания в «тарковщине» (по выражению Данилы Ткаченко, фотографа, поджигающего заброшенные дома), и если да, то как, если не радикальными методами, эту проблему можно решить?

— На мой взгляд, чем слоев больше, тем лучше. Модернизм в широком смысле (на мой взгляд, османовская реконструкция Парижа практически ничем не отличается от урбанизма Корбюзье) тоталитарен и сиюминутен — и уж точно лишен «тарковщины». Я как раз за естественную жизнь города — как организма, а не механизма, за все виды саморегулирования и самоорганизации, за максимальное сохранение наслоений.

Проект Ткаченко не про войну с памятью, а, скажем так, это визуализация уже происшедшей смерти, которую по понятным причинам никому не хочется признавать. Эти забытые дома — это чья память? Есть, конечно, этический вопрос... Я вот, к примеру, много лет покупаю дореволюционные фотографии разных людей, чаще детей, в «Букинистах» и использую их в своих объектах, коллажах. Это чьи-то близкие из выпотрошенных семейных альбомов, но это — потерянная память. И я считаю себя вправе дать им новую историю.

Что же касается наших городов, то масштабы выжигания, вытаптывания и выравнивания всех исторических «складок» таковы, что просто такой проблемы, как вы описываете, нет. Есть, наоборот, огромная проблема отсутствия даже кратковременной памяти места.

Архитектура — это текст, который необходимо уметь читать, это такой же базовый культурный навык, как, допустим, знание стихотворных размеров, которым учат в школе на уроках литературы.

— В последнее время очень популярен жанр массовой объяснительно-образовательной литературы. Книги в духе «как читать церкви», «как читать дворцы» регулярно можно увидеть на полках крупнейших книжных магазинов. Насколько, на ваш взгляд, такие произведения могут быть объективными и нет ли в их производстве скрытого навязывания той или иной позиции относительно искусства прошлого?

— Не знаю, как можно вообще достичь «объективности» — кажется, ее и не существует? Если авторы подобной литературы по эрудиции и уровню равны, к примеру, Лотману или Глазычеву — было бы прекрасно, и эта субъективность очень нужна. Но если даже и нет, то в любом случае есть некое общее усредненное знание о символике, допустим, готического собора или структуре античного театра, и, наверное, такой научпоп вполне полезен. Внедрить в материал, близкий по сути Википедии, какую-то позицию довольно проблематично, и я бы больше опасалась не скрытой пропаганды, а ошибок.

— Применяете ли вы при организации выставочных пространств какие-то особые технологии, приемы, когда тема выставки связана с памятью? Есть ли какие-то универсальные правила по работе с историческими темами, по которым консенсус в обществе так и не сложился? Отделяете ли вы при работе, к примеру, с авангардным искусством художественное от политического?

— Для меня культура 1920-х неотделима от социального и политического. Мой подход к этой эпохе — будь то давняя выставка «Авангард и авиация», или нынешняя «Агитпоезда» — междисциплинарный. Важно взять явление целиком, в разных отражениях и ракурсах: в восприятии общества, проекции власти, в поэтическом и символическом измерениях, в массовой культуре и в элитарных проявлениях. Документы, дневники, личные вещи самых разных людей и тексты, много текстов, — это то, что лучше всего говорит о времени. Я всегда стараюсь оставлять много места для прямой речи.

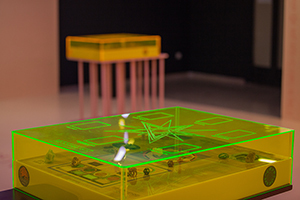

«Авангард и авиация», вид экспозиции

«Авангард и авиация», вид экспозиции— Может ли каким-то образом в архитектуре быть проявлена тема травмы и если да, то каким?

— Да, конечно. Это целая типология — мемориалы. И музеи. Но если серьезно, то есть множество очень тонких примеров работы с такими темами (допустим, Новый музей в Берлине, где сохранены выгоревшие и пострадавшие во время войны залы). Но здесь опять-таки принципиально важно не возводить что-то новое, а работать с историческим объектом. Нелепо строить с нуля пафосный Музей блокады в Петербурге в духе брежневских мемориалов, когда там есть, к примеру, неработающий Левашовский хлебозавод — один из смысловых центров этой истории.

Вообще об этом очень хорошо говорит мой коллега из Европейского университета Вадим Басс.

— Ну и последний вопрос, как и первый, традиционный, я задаю его всем спикерам. Лично вы, занимаясь историей, историей искусства, стали чувствовать, что события прошлого вы воспринимаете более ярко, потому что знаете о нем больше? Или, наоборот, вы чувствуете, что за фактами теряется какая-то эмоция, какой-то дух времени?

— Для меня основной источник эмоций, ощущения времени — именно документы эпохи. Я очень близко, остро их воспринимаю. Поэтому не пошла работать в Музей ГУЛАГа, поняла, что не справлюсь.

Произведения, здания, тексты первой половины ХХ века не вижу отдельно от биографий их авторов, контекста, в котором они создавались. Это для меня общий гул времени, который перекрывает сегодняшний шум или, что меня лично пугает, все чаще вступает с ним в резонанс и созвучие.

— Люди по-разному ведут себя в этот юбилейный год. Для кого-то события столетней, восьмидесятилетней давности связаны с памятью, которую необходимо пронести через время, чтобы знать своих героев или, наоборот, чтобы события не повторились. При восприятии исторических событий как подлежащих забвению неизменно встает вопрос о том, имеем ли мы право забыть о чем-то, этично ли это, продуктивно ли это. Как вы думаете, есть ли что-то в сфере искусства, что должно быть забыто?

— Не думаю, что забвение продуктивно, но меня интересуют его причины. Как правило, если культура или политика предписывает о чем-то забыть, это означает, что в современной жизни существуют запреты, ограничивающие открытую дискуссию. Если говорить о продуктивности, я поддерживаю максимальное наращивание контекста в описании исторических явлений. Активный контекст позволяет восстановить многообразие изъятых частей прошлого, осознать методы, которыми создавались его магистральные нарративы, а значит — стать более критичными к современным магистралям. История необъективна, ее всегда кто-то пишет, и борьба историков за право описать явления как незначительные или аполитичные тоже имеет политический смысл.

Я не сторонница белого шума в белом кубе. Наукообразная перегруженность тоже не работает.

— Уделяете ли вы при организации выставок, к примеру, художников начала-середины XX века особое внимание тому, как на них будет работать механизм памяти? Ставите ли вы перед собой цель добиться того, чтобы, увидев что-то, посетитель вспомнил о чем-то? Если да, то какие технологии/практики вы используете, чтобы добиться этого эффекта?

— Да, для меня важно направить зрителя, организовать выставку как определенный текст. Это может быть диалог произведений, документов и объектов в одном зале или диалог залов. Выставка должна сложиться в сильный и насыщенный тезис, оставить противоречия, воспоминания, некое новое знание о знакомой ситуации. Среди практик мне важно дать зрителю пространство, в котором он себя узнает и сможет эмоционально включиться в повествование. Мне скучно созерцать историю, я хочу действовать в ней. Этот метод позволяет уйти от взаимодействия с искусством как с неподвижным объектом и понять его глубокую субъектность. Для этого экспозиция должна содержать подробные, но доступные тексты, много дополнительной информации в разных медиа, быть многослойной, удивлять на поворотах, но в то же время не заискивать перед зрителем и не подавлять его. Я не сторонница белого шума в белом кубе. Наукообразная перегруженность тоже не работает.

— В последнее время в связи с выходом книги Гарольда Блума «Западный канон» активно обсуждается то, насколько вообще правильно и объективно говорить о каноне как таковом. С одной стороны, вроде бы есть много незаслуженно забытых авторов, художников, писателей. С другой стороны — определенный консенсус по поводу тех художников, которые определили дальнейшее развитие мейнстрима истории искусства, уже сложился. На ваш взгляд, можно ли говорить о таком каноне в советской живописи и насколько этот канон, если он есть, легитимен?

— Вы знаете, в России еще 17 лет назад был издан сборник под редакцией Ханса Гюнтера и Евгения Добренко «Соцреалистический канон», где поднимались эти темы. Думаю, можно посмотреть и шире, увидеть канон как нормативное представление об эпохе, включающее и современный консенсус (с этой точки зрения я писала о выставке Александра Герасимова в ГИМе). Действие культурной нормы включает две фазы — успокоенность в привычном и возмущение от непривычного. На границе между ними находится потенциал изменений, это точка роста, в которой можно работать. Никакой канон не является окончательным: он отражает конкретно-историческую ситуацию, и, если выставка это проблематизирует, она запомнится. Относительно советской официальной живописи скажу так: в цифровом мире она стремительно перекодируется в вариант академизма, отступая в XIX век, а вот поздние беспредметные вещи довоенных лет (например, постсупрематизм) приобретают все больший масштаб и исторический вес, актуализируясь как часть мирового модернистского процесса. Выходят на поверхность и другие, вроде бы промежуточные, явления, важные для современной эпохи, — например, стертый из истории «стиль 1935 года» в книжном дизайне, который так блестяще описывает в своих книгах Владимир Кричевский [1].

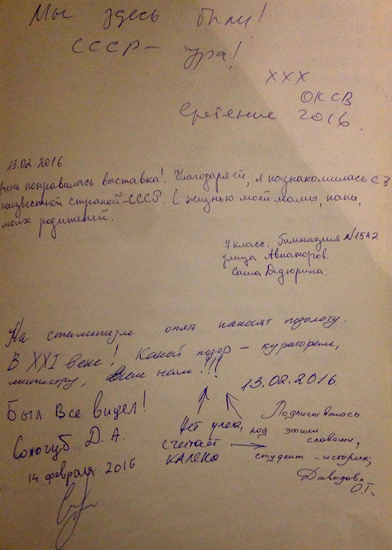

Записи в книге отзывов на выставке Александра Герасимова© Надя Плунгян

Записи в книге отзывов на выставке Александра Герасимова© Надя Плунгян— Почему вам как куратору интересно работать с не самыми популярными художниками прошлого и как вообще приступить к работе с этим архивом, как понять, что тот или иной автор недооценен, найти этого автора, организовать работу с его произведениями?

— Я в большой степени считаю себя советским человеком. Я 1983 года рождения, однако меня сформировала позднесоветская сеть культурных умолчаний, которые мне важно раскодировать полностью, чтобы понять причины тех или иных исторических сдвигов и явлений. В этом мне помогают постколониальный анализ, феминистская оптика и междисциплинарный подход к истории искусства. Этап 1930-х — 1950-х я вижу как источник современной культурной ситуации и стараюсь выделить в нем неунаследованные пространства. Самый точный знак, что мне попалась та самая фигура, — это всплеск паники, предчувствие, что это рискованно, это будет непонято, этим лучше не заниматься. Без внутреннего сопротивления не будет и научного результата.

История необъективна, ее всегда кто-то пишет, и борьба историков за право описать явления как незначительные или аполитичные тоже имеет политический смысл.

— Кроме тем памяти и забвения мы обсуждаем сегодня тему травмы. Что в искусстве может травмировать зрителя и может ли игнорирование того или иного искусства нанести травму обществу? Есть ли что-то травмирующее в том, что, к примеру, советский концептуализм не мог стать и не стал в годы активной деятельности художников художественным мейнстримом? Можно ли сказать, что из-за этого советское общество в целом что-то упустило?

— Ответить однозначно не могу, так как не думаю, что искусство выигрывает от того, что выходит в мейнстрим. Однако если уж вопрос так ставится, то московский концептуализм вроде бы давно стал максимально консервативным мейнстримом российской художественной жизни, его лидеры и агенты организовали разветвленные параструктуры, действуя как активные монополисты. Сейчас они продолжают контролировать тенденции современного искусства, заняты самоархивированием и созданием творческих династий. Частью этого контроля я вижу создание представлений о 1960-х — 1970-х как о культурной пустыне. Возможно, именно поэтому в контексте 1960-х — 1970-х мне в разы более интересна работа малоизвестных акторов предыдущей эпохи — вроде Павла Зальцмана и Прасковьи Важновой, поздних филоновцев, чья графика сейчас экспонируется у нас на второй части «Модернизма без манифеста», или, скажем, Ольги Гильдебрандт, чьи дневники я частично публиковала в 2007 году [2]. Я вижу их как «лишние» явления, которые не были вполне описаны или поняты постмодернистами. В остальном, думаю, обществу наносят травму социал-дарвинизм, физическое уничтожение отдельных художественных направлений и социальных групп, пренебрежение к искусству и культурной политике, возведенное в правило. Травмируют любые репрессии, системная дискриминация, выдаваемая за художественный критерий. Травмируют бинарная трактовка истории искусства, колониальные искажения, словом, все, что обесценивает человеческое достоинство.

«Модернизм без манифеста. Часть 2: Ленинград»© Moscow Museum of Modern Art

«Модернизм без манифеста. Часть 2: Ленинград»© Moscow Museum of Modern Art— Что лично вам интереснее как куратору, как искусствоведу — открывать забытое искусство или работать с новым и почему?

— И то, и другое. Мне интересно работать с материалом, который может изменить общество, но в силу тех или иных причин находится на его обочине.

— Работая с историей на более-менее регулярной основе, чувствуете ли вы, что исторические события становятся для вас ближе, воспринимаются и переживаются вами острее, чем обывателем, человеком, не имеющим дела с (исторической) памятью ежедневно? Или они, напротив, отдаляются, скрываются за множеством известных вам исторических фактов, которые приходится держать в голове?

— Можно, наверное, выделить группу людей, которые профессионально формируют политики памяти. Я пока не уверена, что к ним отношусь. Но едва ли есть некие «обыватели, которые не имеют ежедневного контакта с исторической памятью». На ней строится вся общественная жизнь, ее невозможно не заметить: ведь мы живем в окружении зданий прошлых эпох, читаем в школе литературу XIX века, празднуем день победы в давно прошедшей войне и т.п. Именно «обыватель», то есть непрофессиональный носитель памяти, всегда может отличить старое от нового и создать новый активный стереотип. В том, как он это делает, и состоит работа истории, ее поток. Под влиянием потока культура стремительно устаревает, это постоянно заполняемый палимпсест. Я вижу историка как человека, который следит за его наслоениями, удерживая в голове более ранние состояния коллективного текста, умеет их сравнить и выстроить динамичный диалог нескольких эпох. Думаю, если историк живет только прошлым, он теряет способность к анализу и становится историческим реконструктором, а это несколько другая ниша.

[1] В. Кричевский. 1933—37: проблески «формализма» в оформлении советской книги. — М., 2017.

[2] О. Гильдебрандт-Арбенина. Девочка, катящая серсо... Мемуарные записи, дневники. — М., 2007.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы

25 ноября 20211573 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта

24 ноября 20211887 Общество

ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации

24 ноября 2021264 Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Общество

ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа

22 ноября 2021184 Общество

ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова

22 ноября 2021332 Молодая Россия

Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина

22 ноября 20211581 Colta Specials

Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем

22 ноября 2021196 Искусство

Искусство She is an expert

She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала

19 ноября 2021260