Кино

КиноВыверните карман

© Hubert Komerski

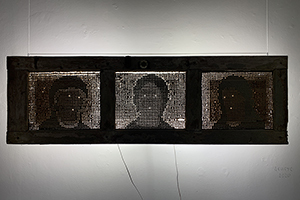

© Hubert KomerskiТяжеловесная олдскульная психодрама в духе Ханеке, «Последняя семья» Яна Матушиньского — едва ли не самый важный польский фильм 2016-го. Хроника семьи очень популярного в Польше художника-сюрреалиста Здзислава Бексиньского (и его сына Томаша, популярного в 80-х диджея и переводчика фильмов), практически док, скрупулезно реконструирующий скандалы, происшествия и смерти, происходившие в типовой квартире Бексиньских на протяжении 30 лет; удивительно, но этот колосс — полнометражный игровой дебют молодого (32 года) режиссера. Бексиньский, человек особенный, мало чего стеснявшийся, подробно документировал всю свою частную жизнь: с 1957 года он вел фотохронику и записывал семейные разговоры на магнитофон, потом, с появлением доступных видеокамер, перешел на видеодневники (их фрагменты есть в фильме). Собственно, на этих материалах и основана картина Матушиньского, вводящая в хроникальные мизансцены фигуру самого Бексиньского (его играет Анджей Северин, постоянный актер Вайды), профессионального вуайера, саркастического наблюдателя обычного житейского инферно. В Польше «Последняя семья» стала фестивальным хитом, но за пределами страны ей повезло куда меньше: в Локарно ограничились актерским призом Северину, на киевской «Молодости» фильм получил Гран-при — и ноль отзывов в прессе. Зато на недавнем «Духе огня» в Ханты-Мансийске показ «Семьи» стал главным событием — и открытием — фестиваля (хотя фильм и получил второй по значимости приз). А с недавнего времени это выдающееся кино доступно и в сети.

Винил, прог-рок и бондиана — вот три самые страшные вещи в житейском хорроре Матушиньского. Да еще гаджеты, с обновлением которых (громоздкий кассетник меняется на Walkman, фотоаппарат — на монструозную VHS-камеру) происходит обратный отсчет жизни героев, в остальном утомительно одинаковой. Болезни, смерть, безумие, отчуждение и тесная безысходность были вечной константой для семьи Бексиньских по крайней мере с 77-го. В это время Здзислав, получивший две — для себя и взрослого, но психически нестабильного сына — квартиры в новостройках Варшавы, переезжает с женой, матерью и тещей из провинциального Санока в столицу. Не слишком просторные апартаменты в блочном доме на краю города превращаются в арену большой (ну, насколько позволяет метраж) трагедии. А маленькие мещанские радости и увлечения, новый LP или завезенная из-за границы видеокассета, становятся той соломинкой, за которую цепляются герои в попытках придать интересный смысл существованию, жанр которого для зрителя сразу определен как жестокий экзистенциальный абсурд.

© Hubert Komerski

© Hubert KomerskiВидеть на экране страдания не страшно — страшнее видеть, как они превращаются в скучную обыденность. Еще страшнее наблюдать, как герои «Последней семьи» пытаются спрятаться от тотальности этого страдания за эфемерностью поп-культуры. Рок, попс, голливудские хиты — на все эти некогда всеохватные моды фильм смотрит с высоты XXI века, знающего цену — и срок — любой популярности. И к живописи самого Здзислава Бексиньского фильм относится примерно с той же степенью ностальгического презрения. Здесь этот романтический, салонный «сюрреализм» выглядит какой-то мелкой моторикой души, уважительной причиной закрыться в комнате-мастерской от стонов умирающих старух, причитаний жены и разрушительных эскапад сына-психопата.

Но, умаляя искусство Бексиньского, «Семья» лишь увеличивает его масштаб как человека. Тапочки, живот, кряхтение, подтяжки — все это не мешает Матушиньскому видеть в своем герое фигуру эпического масштаба, патриарха, поднаторевшего в искусстве выживать, с присказкой и присвистом наблюдающего гибель своего клана.

© Hubert Komerski

© Hubert KomerskiИстория падения дома Бексиньских начинается с первого же визита в новый, еще пахнущий цементом дом — сцена заселения выглядит точь-в-точь как финальная часть «Романса о влюбленных» Кончаловского, где протрезвевший от морока любви и потери герой Киндинова с тихим отчаянием глядел из окна своей «панельки» на безбрежные снега Замкадья. Этот блочный дом, вмененная на всю жизнь жилплощадь, безусловно, является важной частью трагического сценария, хотя иностранные рецензенты, нечувствительные к советской фактуре, и видят в «Последней семье» историю исключительно частную. Коллапсирующее государство действительно никак не вмешивается в жизнь и работу художника Бексиньского, он волен делать что хочет — и даже свободно продает свои картины за границу. Но не рассмотреть за этим малометражным удушающим уютом железную руку генерала Ярузельского, экономический кризис и крах Народной Республики — то же самое, что не видеть экономической политики Конрада Аденауэра и Вилли Брандта за рюшечками и торшерами в фильмах Фассбиндера (или сенильности Брежнева за интерьерами рязановских комедий). Характер ландшафта всегда определяет характеры персонажей, его населяющих, а в случае «Последней семьи» — и сам метод постановки. Конвенциональный, старомодный реализм, способный отпугнуть нетерпеливого зрителя, у Матушиньского становится чем-то вроде корпусной мебели — в малогабаритной квартире с низкими потолками не место всяким формальным излишествам. А отлучаться из дома героям фильма приходится крайне редко — разве только на похороны друг друга, ведь все действие «Семьи» направлено исключительно в сторону смерти (как прекрасно известно заинтересованному зрителю, переживший всех Бексиньский умер от колотых ран, нанесенных ему сыном старшего по дому). Единственное, что вызывает у публики (да, кажется, и у самого Бексиньского) азартный интерес, — кто продержится дольше? Томек или его мать? Одна бабка или другая? Каждого нового умирающего в доме провожают без всякого пиетета, с нетерпением. Скоро ли? Уже? Ну, поздравляем!

© Hubert Komerski

© Hubert KomerskiТут возникает логичный вопрос: зачем вообще понадобилось превращать эти жуткие семейные видеохроники в фикшен, ведь документальное свидетельство всегда эффектнее любого reenactment'а? Но Матушиньский вовсе не стремится запугать зрителя, и его фильм крайне далек от однозначности. В конце концов, сцены нервных срывов и семейных скандалов тут часто выглядят как фарс, а когда совершенно свихнувшийся и облысевший Томаш Бексиньский начинает щеголять в майках с Томом и Джерри или лого «Hitler. European Tour 1939—1945», «Семья» (ненадолго) превращается в откровенную комедию. Сам Бексиньский использовал видеокамеру как спасительное средство отстранения, выходя из житейской игры, превращаясь из участника спектакля в нейтрального, часто ироничного наблюдателя (его ремарки отличаются совершенно прозекторским цинизмом). Введение этого зрителя обратно в игру автоматически возводит эту отстраненность в квадрат, невозмутимый взгляд теперь переходит к профессиональной камере оператора — а почти фотографическое сходство актеров, Северина и Давида Огородника (он играет Томаша), со своими персонажами парадоксальным образом только подчеркивает условность творящегося на экране ада. В этом странном, невозможном вроде бы сочетании мимесиса и очуждения и проявляется режиссерский талант Матушиньского, снявшего картину одновременно курьезную и дидактическую. Невероятный, неправдоподобный избыток боли, смерти и коммунальной истерики заставляет смотреть на происходящее как на какой-то гран-гиньоль — а минималистическая, прозрачная манера съемки и точные бытовые детали заставляют польского (да и российского) зрителя ощущать все это как личное воспоминание о том времени, когда нуклеарная семья, «ячейка общества», была намертво и на всю жизнь привязана к железобетонной ячейке панельного дома и оказывалась единственно возможным ответом на квартирный вопрос. Воспоминание, прямо скажем, не из уютных.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229336 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228778 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20229036 Академическая музыка

Академическая музыка