В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

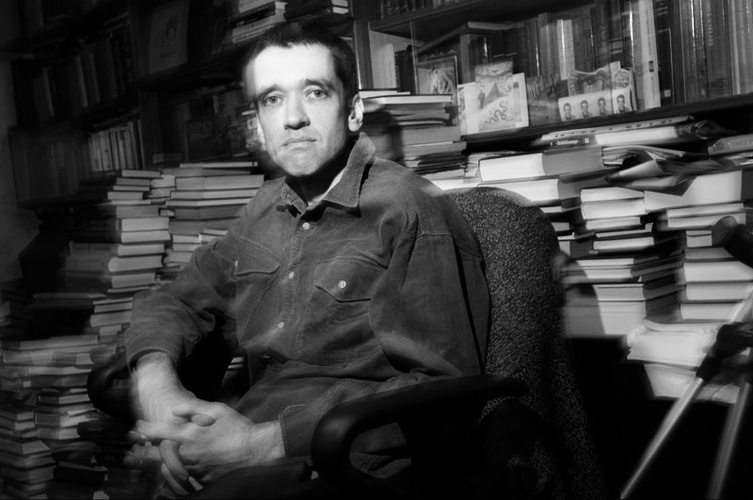

28 ноября 202437317 © Евгений Гурко

© Евгений ГуркоБезвременная смерть Григория Дашевского, случившаяся больше двух лет назад, все еще переживается так остро, словно это случилось вчера. Ему не было и пятидесяти, по нынешним понятиям человек молодой. Но то, что он успел — огромно. Я говорю сейчас даже не о публикациях (стихах, статьях, переводах), а о той работе сознания, которая в этих публикациях считывается только отчасти. Многое еще предстоит понять, что-то, подозреваю, не поймем никогда.

Очередной попыткой понимания могут стать две книги Дашевского, вышедшие в «Новом издательстве» одна за другой в прошлом году: «Стихотворения и переводы» и «Избранные статьи». К разговору о стихах Дашевского я, как выяснилось, не готов, хотя раньше не раз о них писал. Но сейчас, когда его отношение к стихам и понимание поэзии отчасти прояснились, стало понятно, что с такими вещами я еще не сталкивался. Потому и потребовалось столько времени, чтобы осознать эту свою неготовность. Все пытался зайти через дверь, которая была — из каких-то гуманных соображений — нарисована там, где обычно располагаются двери, но никакого входа там на самом деле не было.

Обе книги вышли не вчера, многими замечены и отмечены. В этих отзывах столько живого внутреннего движения, чувства, что понятно, какое они произвели впечатление. О них уже так много сказано, что, кажется, трудно что-то добавить. Но речь о хорошей книге всегда хочется продолжить, а книга «Избранные статьи» не просто хорошая. Тексты Дашевского, написанные за последние семь лет его жизни, — обязательное чтение. К тому же чтение невероятно увлекательное.

Это собрание статей, написанных Дашевским в то время, когда он был постоянным книжным обозревателем журнала «Коммерсантъ-Weekend». Работу по отбору текстов и составлению книги взяла на себя Елена Нусинова и сделала ее, на мой взгляд, безупречно. Конечно, хотелось бы иметь на руках издание, которое включило бы все написанные Дашевским статьи, но такая книга едва ли должна быть первой. А у данного издания есть качества, очень существенные для первой суммарной публикации: это не сборник, а именно книга — со своей композицией, последовательностью, а главное — со своей внутренней темой. Своего рода интригой здесь становится то, что эта тема не сразу выходит на поверхность.

Дашевский пишет прежде всего о том, что в рецензируемой им книге есть необычного, интересного — такого, из-за чего ее стоит прочесть. Это относится и к тем вещам, которые ему явно не нравятся. Так он выполняет принятые на себя обязательства, а их добросовестное выполнение — основа профессионального кодекса, для Дашевского очень важного.

В биографических обстоятельствах своих героев Дашевский прочерчивает только основную линию, не отвлекаясь на второстепенные детали. Это хорошо удается тем, кто знает материал досконально. Так, похоже, и есть. В полной версии его телевизионного выступления в передаче «Школа злословия» видно, как легко он подхватывает предлагаемые ведущими темы, всякий раз обнаруживая не только собственный особый взгляд, но и профессиональное знание предмета.

На такое обширное знание, остающееся за рамками рецензии, намекают и привлекаемые почти походя неожиданно-острые, компактные формулировки, вроде «его расистски-оккультной психопатии» (о Блоке), как бы говорящие читателю: там еще много интересного, но это не входит в мою сегодняшнюю задачу. Ясно ощутимый объем недосказанного придает сказанному дополнительную весомость и вводит в изложение дальнюю перспективу.

При этом Дашевский старается писать так, чтобы его выводы звучали как практические советы читающему и не допускает никакой многозначительности. (Многозначительность как свойство чужого письма отмечается им с устойчивой неприязнью, конкурируя разве что со всякими «цветами красноречия».) Какие-то драгоценные, пронзительно-новые лапидарные формулы рассыпаны по всему пространству книжного текста.

«Эта форма состоит не из озарений, а из решений, такой красотой может быть прекрасен мост или небоскреб — и этим Гроссман похож на классических античных авторов, которые по типу мышления были ближе к современным архитекторам и инженерам, чем к литераторам»; «Антиутопию человек пишет тогда, когда планы начальства по созданию гармоничного целого близки к осуществлению и, главное, когда он боится той части своей души, из которой это гармоничное целое вырастает»; «Дело не в том, что у Гомбровича есть, а в том, чего у него нет. У него нет той подпольной усмешечки, которая для многих составляет главную прелесть Розанова и стала у нас считаться чуть ли не обязательным признаком внутренней свободы»; «Эти слова звучат старомодно и именно поэтому полезны как некоторый ориентир». Можно легко продолжить, выписывая чуть не с каждой страницы.

В разговоре об этой книге вообще хочется оперировать одними только цитатами из нее. Но сам Дашевский никогда не цитирует, не ссылается на чье-то авторитетное мнение. Это всегда личное высказывание, не передоверенное.

В некоторых статьях показывается, как просто открываются некоторые ларчики — из тех, к которым наша интеллектуальная робость не позволяет даже приблизиться (Жижек, Лителл, Докинз). Конспективные доказательства простоты приемов, вводящих нас в заблуждение, настолько очевидны, что сами напоминают какой-то разоблачительный кунштюк. Кажется, что тут не приложено никаких специальных усилий: что эти ларчики открываются сами собой под действием невероятно прямого взгляда.

Особый праздник случается, когда рецензент позволяет себе язвительный тон, но такое и в журнальных публикациях Дашевского было редкостью, а в книге оставило только несколько следов. Наверное, это разумно. Язвительность — оружие той литературной критики, которая действительно кого-то «критикует», а для Дашевского это задача второстепенная и вообще как бы не его дело. Критиковать легко, а критиком быть трудно. Впрочем, Дашевский не совсем критик.

Все перечисленное выше — литературные характеристики все-таки отчасти знакомые, встречающиеся иногда, хотя и редко. Но в этом собрании рецензий, ставшем книгой, постепенно проступает и нечто небывалое.

Мы знаем, что редакция «Коммерсанта» высоко ценила своего сотрудника и не обременяла его другими обязательствами, кроме регулярности публикаций. Темы, объекты статей — свободный выбор рецензента. Наверное, очень важно — может, даже важнее всего — понять, чем продиктован такой выбор. Для этого необходимо увидеть, что в работе Дашевского происходит с самим жанром рецензии.

Трудно поверить, что такой ответственный и здравомыслящий человек потратил последние семь лет своей жизни на занятие, которое просто подвернулось под руку. При чтении книги постепенно понимаешь, зачем ему понадобилась именно такая форма, такая структура.

Казалось бы: человеку явно есть, что сказать, так отчего бы не изложить это последовательно, не обозначить свою обдуманную твердую позицию? К чему эти «фрагменты»? Но Дашевский очень рано понял, насколько такое изложение не соответствовало бы новым обстоятельствам — жизни, мысли.

Именно это мы сейчас и наблюдаем: как проваливаются одна за другой все «обдуманные позиции»; как почва не выдерживает их окаменелой твердости. Твердость, мгновенный упор нужны сегодняшней мысли лишь затем, чтобы, оттолкнувшись, оказаться в другом месте. Но и это новое место совсем не приспособлено для того, чтобы там «занимать позицию».

Понятно, что речь здесь не о содержании мысли, а о технике мышления. Работа сознания сейчас — это «работа в движении» (если взять на прокат джойсовское самоопределение). Только она способна вывести вовне и дать словесное выражение голосу человека, не схваченного ситуацией, не попавшего в ее капкан. Голосу «человека как такового».

«Избранные статьи» — одно из возможных описаний реальности через ряд эпизодов-прикосновений. (Но в каждом фрагменте ощущается целое.) В подобной структуре как-то проявлены и человеческие свойства автора: внимательность и цельность, хрупкость и прочность.

Это и становится внутренней темой книги — ее необъявленной задачей. В качестве жанрового условия рецензия предполагает, даже предписывает момент подражания объекту, миметического исполнения. Дашевский не отступает от принятых обязательств, но личность говорящего, его человеческий масштаб вынуждают форму к неумолимому перерождению.

Вероятно, так и определялся выбор материала рецензий — выбирались вещи, способные вывести за границы жанра с последующим переходом к публичной речи — речи на свету. Прикладная литературная форма размыкается: становится не площадкой, а площадью. «Политика — это люди, говорящие на свету».

И понятно, почему он старался писать так просто: вырабатывал язык — не скажу «понятный всем» — но такой на котором можно говорить со всеми.

Книга Дашевского и есть опыт публичного (то есть политического) высказывания не о «политике», а о жизни. Жанровые условия меняются сами собой, когда сквозь текст рецензента прорывается голос оратора — ясное и стремительное движение к цели. К какому-то выводу.

Дело несомненно в характере такого вывода. Какое-то неожиданное завершающее движение мысли делает его «выводом» в другом значении: выведением за границы сказанного — на простор, открытый разному и всеобщему.

Это выводящее движение и есть главный «эффект» Дашевского (именно эффектности всегда сторонящегося). Мы оказываемся в другом месте — гораздо ближе к тому, где находится источник его речи — и его мысли.

При чтении этой книги читателя не покидает чувство тревоги, а образ ее автора все больше напоминает фигуру одинокого воина, не отводящего взгляда от надвигающейся тьмы. Оболочки этих текстов проницаемы, сквозь них к нам доходят и нежданные сообщения о мире, в котором мы теперь существуем. В них (текстах) различается какое-то суждение о новой ситуации, новой эпохе. Его едва ли возможно собрать в компактное определение и использовать для собственных нужд, но оно как будто висит в воздухе, на него можно оглядываться.

Это суждение — фундаментально: оно предлагает нашему сознанию какое-то новое основание. Основание менее надежное и потому — по здравому размышлению — более правильное, более современное что ли. Дашевский понимает художество как этический выбор: таким оно становится в мире, где у человека больше нет никакой защиты; где любая защищенность — фикция. «Искусство не подражает деградации и распаду изображаемого мира, а противостоит им своей твердостью — которая , по существу, ничем не отличается от твердости моральной».

Недаром книга начинается двумя статьями 2012 года, звучащими как наставление людям, оказавшимся уже в другой жизненной ситуации — той, что обрушилась на нас почти сразу после смерти Дашевского. Это рецензии на книги «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Обе говорят о том, какой выбор предоставлен человеку, живущему в мире абсолютного зла. Обе — прямое послание.

«Новизну мира можно заметить, только став ее жертвой».

«Он научился — научил себя — глядеть на события, людей и вообще окружающую действительность совершенно незамутненно и прямо», — пишет Анна Наринская, близкий друг Дашевского на протяжении тридцати лет.

Есть люди, которые сразу видят то, что есть (а не то, что им показывают). Их крайне мало. В книге запечатлелось уникальное сознание одного из таких людей. Склад его ума, ради которого оживают в памяти забытые характеристики: независимый, возвышенный. Непреложность и строгость его суждений. Способность сводить темные обстоятельства к простым, убедительным дефинициям и узнаваемым психотипам. Школа «терпения и искусства в рассказывании и слушании, стойкости перед лицом любых фактов, честности и снова терпения».

И с ненадежностью оснований (о которой говорилось выше) не так все просто. Есть известная фраза Мамардашвили: «Надежда всегда мешает видеть то, что есть на самом деле». В стихах и текстах Дашевского присутствует взгляд на мир, опередивший надежду — оставивший ее позади. Но каким-то невероятным образом в самом этом взгляде есть ясность, превращающая надежду в необязательное, окольное обстоятельство.

Здесь сошлись вместе редчайшее состояние духа и особая интеллектуальная выучка. Дашевский умел думать, откуда думать и не подумаешь. Из такого места, которое оказывалось вдруг для мысли самым неожиданным — и самым выигрышным. В этом месте находилось какое-то его знание, природа которого остается для меня загадкой. Путь до любого предмета (рассмотрения) всегда исходил из точки этого знания — и всегда оказывался кратчайшим. Он обнаруживался там мгновенно, словно перелетая без всяких усилий на огромное расстояние. Какое-то молниеносное осознание, порождающее мгновенную связь всего со всем.

Тяжело чувствовать, что все время проходишь мимо чего-то главного, основного. Постоянно преодолеваешь невозможность речи — отсутствие языка, прямо связанное с отсутствием опыта. В Грише было что-то такое, с чем сталкиваешься впервые. (Но и надежд, что столкнешься еще раз, тоже никаких.)

Это какой-то дар — дар понимания: понимания мира, себя в мире. Ясность ума без холодности, без отчуждения. Какое-то сияние ума — производное душевных качеств. Сила, которая казалась не силой, а тонкостью. Она как будто не нуждалась в пути и почти его заменяла. Это поразительное соединение силы и ясности было изначально. Словно он всегда только из этого и состоял: из силы и ясности.

В этом есть и загадка, и осмысленная наглядность; какой-то урок. Ощущение, что у жизни есть другая, лицевая сторона, и мы имели шанс к ней прикоснуться. Это невозможное «прикосновение» и есть то главное, что оставил Гриша: свой фантастический и не заслуженный нами подарок.

Григорий Дашевский. Избранные статьи. Сост. Елена Нусинова. М., Новое издательство, 2015. 200 с.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202437317 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202435339 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202437852 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202443179 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202443702 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202446041 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202446859 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202452533 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202451921 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202445074 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials