31 марта в 18:00 в московской Библиотеке им. Н.А. Некрасова откроется выставочный проект «Карточки». В 20:00 там же начнется поэтический вечер Льва Рубинштейна.

Проект исследует библиотечную карточку, с одной стороны, как часть повседневности библиотечных сотрудников, а с другой стороны, как арт-объект и один из символов московского концептуализма. На выставке будут представлены материалы из личного архива Льва Рубинштейна, работы современных художников, использующих образ карточки, а также медиавыставка по итогам акции #biblioкарточки.

«Может показаться неожиданным, но именно библиотека стала местом, где в 70-х появился один из важных символов московского романтического концептуализма — стихи на библиотечных карточках Льва Рубинштейна. Поэт долгие годы работал библиотекарем, и, по его словам, прежде чем приобрести жанровые очертания, карточки использовались им в качестве черновиков для стихотворений.

Впервые выставка карточек проходит не в галерейном пространстве, а в библиотечном. Важно, что в этом “возвращении” в их естественную среду обитания в центре внимания оказывается не только фигура Льва Рубинштейна: перед запуском выставки мы организовали сетевую акцию #biblioкарточки. Каждому читателю или сотруднику любой российской библиотеки мы предложили посмотреть на карточку как на арт-объект».

Дарья Серенко, куратор выставки

— Лев Семенович, перед интервью я прочитала ваше эссе «Как пройти в библиотеку?», и у меня есть несколько уточняющих вопросов. Вы много говорите о работе с каталогом — я так понимаю, вы были библиографом? Также вы говорите о работе с каталогом как о дисциплинирующем и стимулирующем занятии в творчестве. Для многих же каталог ассоциируется с машинерией и не содержит такого потенциала.

— Да, я каталогами занимался. Но я долго служил, поэтому в разные годы был много кем — библиотекарем, библиографом. Учебная библиотека пединститута. Около 20 лет. Как к машинерии можно к чему угодно относиться, точно так же как к чему угодно можно относиться как к творческому и развивающему. Идея каталога как культурного информационного феномена меня очень инспирировала в том числе и на то, что я стал делать впоследствии. Потому что мы живем в условиях информационной перегруженности и каталог и вообще карточка — это такой образчик свертывания информации. Человек с воображением и с некоторой образованностью, читая, к примеру, библиографическое описание книги, уже примерно наполовину ее читал. Он знает, что за этим стоит.

— В этом же эссе я читала о ваших «вторжениях» в библиотечный каталог: делалась фальшивая карточка и попадала в шкаф.

— Да, я это делал в одной из больших библиотек (не скажу, в какой, чтобы не было ни с чьей стороны претензий), просто внедрял их туда.

— Это было до того, как вы освоили карточку в качестве жанра?

— Да, я поначалу просто так развлекался. Потом уже узнал, что это тоже акция. Поначалу мне это казалось забавным: дело в том, что на нее же никто никогда не наткнется. В алфавитном каталоге ищут то, что ищут, то, что существует, а не то, что не существует. Она может там навсегда остаться. А названия книг, которые я придумал для этих карточек, я потом использовал в одном своем тексте большом — называется «ЭТО Я», может, вы его читали. Там есть образчики описаний каких-то книжек, которых нет, но я старался их не сильно пародировать. Там есть этот момент, они смешные как бы, но правдоподобные, такие бывают.

— А вы были собственно на книговыдаче? Если да, то вы могли являться для людей в каком-то смысле поисковиком, и это тоже такая идеологическая штука.

— Я был мальчиком с хорошей памятью, знал, где что находится, и мог в каких-то случаях не пользоваться каталогом даже. Ну потому что я к книжкам относился как бы… держа в руках, я понимал, что это такое.

— А как насчет цензуры в библиотеках тех лет?

— Нет, цензура всегда была, но я работал в 70-х — начале 80-х, и она проявлялась таким самым механистическим образом: цензура сначала проявлялась в изданиях, откуда бы и в библиотеки не попало ничего, а в библиотеки иногда приходил такой типа циркуляр, или я не знаю, как он назывался; цензуры же не было официально, и приходили списки книг, которые надо срочно списать и изъять. Я долго не понимал принцип. Иногда это был справочник по садоводству или какие-то детали машин: странные списки. А потом я понял, что это просто книжки тех, кто уехал. А о чем они писали — не важно. Человек уехал, эмигрировал, значит, его книжки про садоводство должны быть изъяты. То есть дело в авторе, а не в книжке. А так, наоборот, в библиотеках можно было найти больше, чем где-либо еще, потому что существовала такая опция, как «Для служебного пользования», и я ей пользовался, потому что можно было подписаться на издания ИНИОНа, которых не было в открытом доступе.

— А в последние годы, случайно или специально, вы заходили в какие-нибудь библиотеки?

— В последние годы я попадал в библиотеки, когда меня туда приглашали выступить. В последний раз я был в библиотеке в читальном зале города Вологды, в областной библиотеке. До этого я выступал в читальном зале города Кирова. И все библиотечные тетеньки расцветали, когда я им рассказывал, что я — бывший их коллега.

— В эссе вы говорили о перемене взгляда на библиотеку, о перемене идеологического мифа и возрождении библиотеки в другой функции.

— В роли интеллектуального культурного центра. Я давно наблюдал за этим, например, во Франции, где почти исчезло слово «библиотека», а появилось слово «медиатека». Это часто такие пространства на окраинах города, видимо, такая культурная политика: они делают там красивые медиацентры, устраивают встречи, дискуссии, лекции, кинопоказы. Сидят там в основном не с книжками. Но там обязательно есть книжный фонд. Книжка вообще становится таким феноменом не то чтобы роскоши, но оформления культурного пространства. У меня дома много книжек, и я, признаться, последние годы редко какую беру с полки, потому что все, что мне нужно, можно найти в интернете. И читаю я все больше с айпада. Но очень важно, что я окружен книгами. Это ощущение какой-то интеллектуальной устойчивости.

— Книга как якорь?

— Ну что-то такое. Скорее как крепость. Не книга, а книги, ты ими как бы окружен. Потом, книги — они многие же из детства. То есть корешки, опять же для человека с воображением, не менее информативны, чем сами книги. Так же как карточки. Корешок же тоже вроде карточки.

— А вот о самой карточке, о ее форме. На карточке есть отверстие для стержня, на который она должна нанизываться. Могло ли оно принимать визуальное участие в тексте? Как элемент?

— Могло. Но в моем случае нет. Все-таки я карточку использовал как черновик, как носитель, а не как визуальный объект, хотя объективно она была визуальным объектом. Карточка как носитель — это опять же дисциплинирующий момент. Фрагмент не мог превышать размер карточки. И вот интересно, как сейчас, с появлением социальных сетей, на новом витке эта идея возрождается.

— Вот, я как раз хотела спросить: есть ли у вас твиттер? Просто у меня нет.

— Твиттер есть, но я им редко пользуюсь. Пользуюсь я в основном Фейсбуком.

— Просто все-таки Фейсбук не дает особых ограничений.

— Он не дает, но я его сам ограничиваю. Запись в Фейсбуке, больше или меньше, — это все же одна запись. Романом ее все равно не назовешь. Он вроде не ограничивает, но она ограничивается жанром самим. Ну, я и свою фейсбучную деятельность в каком-то смысле рассматриваю как свою литературу.

— Есть ли для вас в фейсбучных постах вынесенный за скобки концептуальный персонаж?

— Ну, видимо, есть, но неосознанно. Просто персонаж в моем сознании — это нам всем доступная личность. Имеется некоторый зазор между реальным человеческим автором и автором-рассказчиком. Этот зазор обязательно есть, хотя и не такой заметный.

— Мне интересно: произошел ли в какой-то момент разрыв между библиотечной карточкой и карточкой «просто»? То есть это все-таки какие-то разные вещи?

— Нет, разрыва между библиотечной карточкой и поэтической, вы знаете, не было. Дело в том, что для меня с самого начала библиотечная карточка была единственной, потому что под рукой ничего другого не было. Иногда, когда не было карточек, я на четвертинках странички писал. Это для меня не принципиальный вопрос. Карточка просто очень удобна: она плотная, она с дырочкой. Год я жил в Германии, это 1994 год, там таких карточек уже давно не было, и я ходил в канцелярский магазин и покупал какие-то другие карточки. Просто, когда здесь были эти карточки библиотечные, никаких других карт в природе не было. Вот и все. Мне до сих пор этот формат кажется каким-то элегантным, правильным и каким-то очень точным. Информация, которая помещается в карман.

— Вы около 20 лет работали очень плотно с форматом карточек. Как это отражается на способе мыслить, на ощущении времени и т.д.? Просто я хожу с плакатом каждый день уже год и чувствую, как плакат меня деформирует. А как влияет карточка?

— Карточка — это есть одиночное высказывание. Для меня это важно. Этот жанр же менялся. Не менялся только носитель, но жанр сам по себе изменялся. Начиналось очень жестко, с таких жестко-концептуальных стихов прям, когда карточка была использована на полную. Много было пустых, например. Картотека — это же способ художественной организации времени. Скорость чтения, таким образом, читателю навязана мной. Когда человек просто читает, то кто-то читает быстро, а кто-то медленно. Тут все читают со скоростью работы. Вот это такое чтение — это предметная метафора чтения как труда.

— Вы в каком-то интервью говорили, что стопка карточек — это объект, а не книга.

— Есть один замечательный филолог и литератор, который про меня однажды сказал или написал, что я совершил «антигутенбергову контрреволюцию».

— А как вы храните карточки? Стопками, по порядку?

— Меня часто спрашивают, что будет, если их перемешать. Ничего не будет. Но этот вопрос всегда провоцируется, потому что они не сброшюрованы, и я понял, что эта сброшюрованность в сознании — это такой тоталитарный момент. Сброшюрованность — это заданность, а если они не сброшюрованы, то возникает соблазн читать их в произвольном порядке. Сброшюрованность — это тоталитарность.

— Просто ведь каталог — это сама по себе очень тоталитарная структура.

— С другой стороны, он очень горизонтален, очень демократичен. Вот смотрите: возьмите любой каталог в любой библиотеке. Там рядом с Пушкиным будет Пухтин по алфавиту. Следующим или перед ним будет там Путькин, Пулькин. Абсолютно никакой иерархии, так же как в энциклопедии. Но в энциклопедию хотя бы попадают люди, которых история отбирает для попадания в энциклопедию, а тут может быть автор брошюры или инструкции для игры на каком-то инструменте — и тут же Лермонтов, например, запросто. Так что ничего в каталоге тоталитарного нет.

— Я вбивала в нашем библиотечном электронном каталоге вашу фамилию и наткнулась, само собой, на несколько однофамильцев. Например С.Л. Рубинштейн — с инициалами наоборот.

— Это очень известный психолог, Сергей Леонидович. Но я, понятное дело, про однофамильцев кое-что знаю. Еще был давно писатель Лев Рубинштейн, но с другим отчеством. Детский исторический писатель, довольно известный. И все эти 70-е годы я-то, понятное дело, не издавался, а он издавался. И разные мои друзья и знакомые в виде шутки все время приносили мне в подарок книги какого-то Льва Рубинштейна. Каждый думал, что он такой первооткрыватель. В результате у меня полочка такая есть. Поэтому я кое-что про него знаю и даже кое-что прочитал.

— Встречали ли вы другие тексты на карточках? Все знают, например, что Набоков писал «Лауру» на карточках, но там, конечно, карточка не объект, а черновик. Делал ли кто-то по мотивам ваших карточек свои?

— Нет, предшественников каких-то я не находил. Про Набокова говорят, что он на них писал, но он на них не публиковал, понимаете? Он не репрезентировал это. Я думаю, что многие писали на карточках. Это удобная штука просто, потому что ее можно носить в кармане. У меня же отчасти этот метод возникал из условий почти бытовых. В те годы, в 70-е, вот эти карточки в библиотеке были универсальным носителем информации, потому что с ними работали как раз в библиотеке. С их помощью учились, с их помощью учили язык, сидели в метро и учили язык, делали для всяких дипломов или диссертаций выписки в библиотеках: говорят, удобно, если цитата или мысль какая-то в голову пришла. Как альтернативные книги. Я, когда ехал в метро, видел — сидит напротив девушка, она читает и явно учит язык. Иногда я даже догадывался, какой именно язык она учит. Иногда воображал, что она не язык учит, а мои тексты читает.

— Удавалось издавать именно в том виде, в котором вы хотели?

— Да, была пара изданий, и даже пару раз на родине. Было замечательное немецкое издание: прямо в деревянной коробочке такой гробик с четырьмя картотеками на русском и немецком. Мне издатель сказал, что его потом купили университетские библиотеки в целях изучения русского языка, так как там на одной стороне по-русски, на другой — по-немецки. Во Франции уже давно было издание, в 91-м. В Германии в начале нулевых. И здесь было. Но сейчас я предпочитаю книги издавать все-таки, потому что картотека была хороша как перформативный объект, и назвать его тиражным… мне кажется, в этом есть какая-то двусмысленность. С некоторых пор, с конца 90-х, я фактически свой картотечный проект завершил, потому что появился интернет и я понял, что на сегодняшний день все эти карточки, все эти картотеки — это уже ретро, в этом уже есть некоторый маньеризм, некоторое кокетство. И для меня сейчас такие интернетские возможности — они мне интересны.

— Текстуальное оформление карточек устроено таким образом, как будто это такая реплика, вырванная из реальности, то есть сложно, скажем так, процитировать карточку и понять, что ты процитировал карточку Льва Рубинштейна. А пробовали ли вы текст карточки публиковать в качестве поста на Фейсбуке?

— Нет, не пробовал, хотя вы мне сейчас подали хорошую идею.

— Хотя это может нарушить композицию.

— Ну разумеется. А главное, что внутри картотеки они, безусловно, организованы. Ритмически там или я не знаю… Композиция в моем понимании — это понятие скорее музыкальное, нежели там литературное.

— А была же опера по карточкам?

— Да, была опера, были еще какие-то произведения. А совсем недавно я был в городе Новосибирске, где в одном из тамошних театров один режиссер — может, вы его знаете, если следите, его зовут Максим Диденко, — довольно модный, ставил просто целый спектакль по моим текстам, и очень интересно получилось, хотя он прочитал совершенно не так, как я имел в виду, но он имеет право.

— Я правильно понимаю, что вам не приходилось сталкиваться с изготовлением карточки не вами? Ну я, например, хочу, чтобы любой посетитель библиотеки, вникнув, может быть, совсем игровым способом в концептуальное искусство, мог сделать свою карточку. Понятно, что для каждого человека карточка будет иметь какой-то свой слой.

— Он сделает, но это ложное ощущение легкости. Вы знаете, в 90-е было несколько попыток пародий — абсолютно провальных. Потому что человек считал, что он просто так что-то напишет и будет на меня похож. Пусть пробуют, я не против. Просто из этого, скорее всего, ничего не выйдет. Но пускай. Хочу просто сказать, как я сам воспринимаю свой метод (может, несколько амбициозно его так воспринимать): в каждом тексте есть работа не только параллельная, но и перпендикулярная, сейчас я поясню. Первый контекст — это контекст картотеки: почему этот фрагмент после этого, но перед тем? Создается эффект случайности. Эффект случайности задан, и над ним автор серьезно работает. Но существует «перпендикулярный» контекст в каждой карточке: она в обе стороны продлена в бесконечность. Она вырвана из какого-то, допустим, условно несуществующего романа то ли XIX века, то ли XX, то ли XVII или из лирического стихотворения, которое никто пока не написал. Очень важно, что каждый фрагмент существует на пересечении двух контекстов. Это не просто карточка, на которой может быть что угодно, это сложная художественная система.

— По сути картотека — это сериал. А вы смотрите сериалы какие-нибудь?

— Нет почему-то. Не из принципиальности. Я знаю, что это очень модно и все это делают, но как-то нет. Я боюсь, что я в это влезу и уже… Я серийность привык воспринимать как практику поп-арта. Вот та серийность мне очень нравилась. Когда много изображений Мэрилин Монро, чуть-чуть измененных.

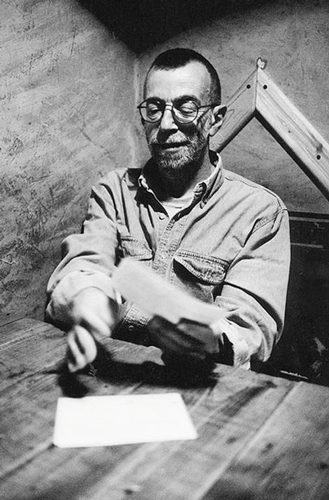

— Скажите, пожалуйста, ваше телесное присутствие рядом с карточками — оно важно?

— Ну когда я читаю разве что.

— А если это выставка? Карточки же отрываются от вас как от субъекта.

— Отрываются, да. Я считаю текстом, текстом своим, только оригинал, и то только в тот момент, когда я его произношу. Все остальное — это репродукции. Вот, скажем, плоский текст, картотечный текст, напечатанный плоско, — это как фотография скульптуры: она дает представление, но не дает объект.

— Как кураторы выставок решали вот эту задачу, чтобы карточка не «умерла»?

— Совершенно по-разному. Начиная с простого развешивания на стене. Иногда это было на такой музейной витрине. Однажды была выставка в Третьяковке, и это прямо эти библиотечные ящики были, целый был мне выписан шкаф такой. Каждому тексту был посвящен отдельный ящик. Но карточки были типографски напечатаны тем не менее, не оригинальные. Нет, ну вот эта двусмысленность — понимаете, в чем дело: я ж, когда все это начинал, вообще не имел в виду, как вы понимаете, никакого тиража. Это не предполагалось. Я переписывал или перепечатывал на машинке, дарил товарищу на день рождения.

— Для вас важно от руки или на машинке?

— Ну, машинок сейчас нет, допустим, а от руки я сейчас не возьмусь воспроизводить это. Не говоря уже о том, что я, как и многие из нас, уже чуть-чуть разучился писать рукой. Я уже чувствую себя, когда мне приходится писать от руки, как молотобоец, которому приходится заполнять ведомость на зарплату.

— Я часто нахожу фотографии, где вы с плакатом.

— Это постановочные снимки. Все очень просто: был такой период, когда я писал колонки для… есть такой журнал New Times, и у каждой колонки была своя фотография. И вот один фотограф — он занимается всякой благотворительностью активно — для них по заказу делал мои всякие портреты. Мы с ним как-то однажды придумали такую мизансцену, что я в разных уличных контекстах держу в руках ватманский лист с какой-то моей надписью

— Для вас плакат с карточкой соотносится?

— Вы знаете, я думаю, да, но это бессознательно. Я это не имел в виду.

— Я помню, что Пригов расклеивал свои поэтические тексты по…

— Да, и однажды его забрали. Это была страшная история. Он развешивал на столбах и деревьях… это, правда, начало перестройки, это был какой-то 86-й год… он писал тексты какие-то — «Граждане…», ну в своей вот этой соц-артовской манере, а дальше писал какой-то абстрактный текст типа «Граждане, не прелюбодействуйте!», я не знаю, ну что-то такое. И развешивал в стилистике и формате вот этих объявлений, знаете, как объявления «Сдам» там или «Сниму», вот, но тексты были как бы непрактичные. И, видимо, кто-то за ним проследил и куда-то позвонил — его забрали не в милицию, а в психушку: это целая история. Но уже времена были другие. Там подняли шухер, и его быстро вызволили. А годами двумя раньше он бы там просидел полгода.

— А вот вы с поэтическими текстами когда-нибудь участвовали в каком-нибудь стрит-арт-проекте, ну, в общем, как-то внедрялись в городское пространство?

— Я внедрялся в городское пространство тогда еще, когда в него никто не внедрялся, где-то там, скажем, в начале 70-х годов. Тогда еще было время, когда не очень, прямо скажем, внедришься. Минуты на две туда внедришься разве. Но мы гуляли с моим другом-фотографом, ныне покойным. Гуляли по центру. Было много дворов, закоулков, все это было открыто, тогда я ходил с мелком и на брандмауэрах старых домов какую-то тоже странную фразу писал, он ее фотографировал, а я рядом стоял. И был даже какой-то альбом, но он был у него. Боюсь, что его уже вообще нет. Вообще это было очень легкомысленное время. Никто из нас никогда никаких архивов не собирал. Мне однажды дочка сказала: «Ты что, меня хочешь нищей оставить?»

— Все расползлось по друзьям и странам?

— Ну конечно. Искусство воспринималось как нечто живое, живое общение: только что-то написал — подарил кому-то. В наше время обстоятельств рынка не было. Некоторые художники, конечно, иногда какие-то картинки там иностранцам продавали и на это жили, а в нашей поэтической среде это вообще — написал и написал.

— Как, на ваш взгляд, можно минимизировать «потери» при экспонировании?

— Я не знаю. В любом случае карточки потеряют, всегда теряют. Я в этих случаях доверяю экспозиционерам, тем, кто понимает проблематику. Вообще любая художественная идея теряет все при пересказе, а любая публикация — это пересказ, разумеется. Любое тиражирование — это распыление. Потеряют, ну и что. А что делать.

— Ну, когда вы говорите, что любое тиражирование — распыление, то что-то сакральное вокруг оригинала автоматически выстраивается.

— А вот это всякий раз проверяется. Если есть чему распыляться, то до конца не распылится. Я к этим вещам смиренно отношусь. Получится — получится, нет — значит, нет.

— Есть для вас какие-то важные видеочтения, аудио?

— Наверное, есть, я не знаю. Я их не собираю и не фиксирую, потому что я сам ненавижу это смотреть. Не знаю почему. Это давнее такое. Я ненавижу свой голос по радио, ненавижу свое изображение в телевизоре. Не знаю, что это такое. Я никогда не смотрю. Мне говорят: «Вот завтра в семь часов». И я не включаю в это время телевизор.

— Учитывая, что все, что мы наговорили, будет текстом, идущим параллельно с карточками, есть ли что-то такое, что вы хотели бы сказать человеку-с-выставки? Какая-то прямая реплика?

— На данный момент нет, но позже да, может быть. Или, в крайнем случае, если я физически буду присутствовать на этом открытии, то просто возьму и сам скажу. Но сейчас нет.

— А вот по поводу идей, распыленных в воздухе: можете ли вы сформулировать какие-то идеи, которые сейчас витают в воздухе — ну, по крайней мере, в воздухе, окружающем вас, в отношении культуры, культурной политики?

— У меня витает в воздухе несколько ключевых слов, более-менее три. И все на букву С, кстати говоря, сейчас только случайно понял. Свобода, сопротивление и солидарность. Я имею в виду не основу искусства, а основу художественной и культурной жизни вообще. Вот это три слова, которые надо держать в голове, и из этого может складываться некая правильная стратегия культурного поведения.

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество