В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

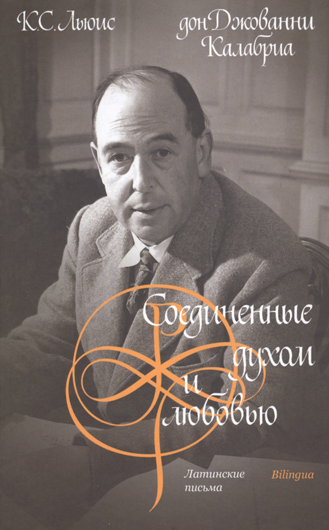

28 ноября 202427269 К. С. Льюис

К. С. ЛьюисДва собеседника, итальянский священник, воспитатель тысяч сирот, и оксбриджский профессор, горестно задумавшийся о послевоенном сиротстве всего мира. Два прирожденных рецензента — дон Джованни Калабриа начал переписку с кратчайшей рецензии на «Письма Баламута», продолжил рецензиями на науку как явление и искусство как явление, а К.С. Льюис рецензирует богословские воззрения целых церквей и эпох. Такой размах рецензирующей мысли, когда вся Франция или весь протестантизм оказывается на остром пере рецензента, лишен и тени благочестивого морализма: скорее, это попытка разобраться, где мы оказались, что даже языка не хватает, чтобы обозначить самые простые очертания нашего исторического положения. Наконец, двое святых — если дон Джованни канонизирован Иоанном Павлом II, то Льюис хотя никогда не обретет нимба, другом святых зваться для него было бы дороже, чем зваться святым.

Переписка началась в Европе после Второй мировой войны, когда старая вера, поддерживаемая жестами учтивости, уже невозможна. Никто не посмеет, если в нем есть хоть капля стыдливости, сказать «я верю, потому что следую некоторому приличию» или «я верю, потому что не могу огорчать Бога и себя предательством веры». Такое лицемерие, двойственность намерений, сразу будет опознано как фальшь. Нерв всей переписки — злая воля, велящая христианам спасаться бегством; злая воля, сокрушающая целые континенты; злая воля, искажающая самый смысл существования стран и народов. Для Льюиса злая воля не сводится к одержимости масс вождями, но представляет собой полное обессмысливание целых миров: Китай стал бессмыслен при Мао или Франция бессмысленна в политической борьбе коммунистов и антикоммунистов. Такое обессмысливание и есть для оксфордского, а после кембриджского медиевиста-богослова настоящее обещание конца света — не со взрывом, не со взвизгом, а под марш легиона молчаливых бесов.

Молитва в новом мире лишь фрустрирует, лишившись возможности повелевать; духовники Церкви безвестны, не зная, дождалась ли их Церковь или же они, полезные на исповеди, полезны частным лицам частным образом. Льюис принимает эту ситуацию со всей серьезностью, упрекая собеседника, что тот уверен в могуществе молитвы: в Гефсиманском саду молитва не была могущественна. Единственное, что осталось могущественного в современном мире, — тело будущего воскрешения: Льюис пишет, что, не видя никогда духоносного собеседника, он скромно стремится угодить Богу, чтобы встретиться с ним в воскресшем теле.

Воскресшее тело вообще у Льюиса — никогда не образ красоты бессмертия, будто одежды или оболочки, — но тело, которое всегда можно назвать, к которому можно прикоснуться, которое можно похлопать, как коня или осла, «брата осла» по Франциску Ассизскому. Это не идеализированное тело, но, напротив, то дружественное тело, которое всегда рядом: как мы не хотим, чтобы гибли любимые вещи, мы сохраняем детские игрушки, и это для Льюиса — лучшее доказательство бытия воскресшего тела.

© Никея, 2017

© Никея, 2017Собеседник не так доверчив к детству: ему постоянно нужно исправляться, он постоянно сознает свои слабости, что логика, речь, язык могут осекаться так же, как спотыкается нога, — но не «для смирения», как считали благочестивцы XIX века, а чтобы показать, что наша мысль только и может быть измерена, что дружбой, и что наше бытие только и может, что быть окликнуто.

Собеседники и вправду живут среди интеллектуальной чумы. Для Льюиса это логические позитивисты, которые употребляют больше слов, чем может выдержать несчастное человечество. Это штатные богословы, которые не умеют объяснить, почему нужно полагаться на волю Божию, если Бог свободен и человек свободен, — они обеднили понятие свободы настолько, что все разучились жить мирно. Льюис указывает на прошедшее время духовных обещаний: верующий — это не тот, кто жадно ждет просимое, но кто уже получил просимое. Он получил волю Божию, искомую вещь, или, точнее, он получил мир, который стоит наготове перед нашей нерешительностью и нищетой; который беззащитен настолько, что любое лукавое желание может его уничтожить.

Льюис, родившийся в один год с Лоркой и Магриттом, мыслил скорее как старшие на несколько лет современники (британская изоляция давала о себе знать в некотором культурном отставании), Беньямин или Пастернак, для которых вспышка времени, мессианское качество времени, время как мгновение, уязвляющее беспредельным счастьем, — не поясняющие образы, но самая суть развертывающихся событий. Только если для Беньямина именно из качественного скачка времени развертывается историческое действие, понимающее себя и торопящееся себя объяснить, Льюис видит себя перед историей, которая объяснить себя не торопится. Это история, в которой угрозы выхолощены обещаниями, а то и другое — мнимостью стоящих за ними намерений; это история, заведомо поставившая себя под суд мировых войн.

Латинская переписка, вышедшая билингвой, показывает, что пресловутое влияние «языкового мышления» (какое ужасное выражение!) на иноязычное письмо — вовсе не только порча, вовсе не заставляющие споткнуться кальки, но, напротив, лучшее вдохновение для самого мышления. Когда Иоанн Калабриа пишет, что он совершает духовные упражнения ad reformandos mores, в русском переводе — «для преобразования характера», то это калька со специфически итальянского смысла «реформации» как принятия новой формы, как можно по-итальянски сказать «реформация облаков». Но протестантскому собеседнику читать о Реформации должно было быть просто приятно. Или когда Льюис утверждает, что святы и католик Томас Мор, и протестант Уильям Тиндейл, несогласные друг с другом в существенных вещах, потому что их разногласия исходят из «добродетели и глубины веры» (immo ex virtutibus et fidei), — то он прибавляет «Я верю, что суд Божий об этом расхождении сокрыт глубже, чем тебе кажется: ибо суды Божии — бездна». Нельзя не увидеть в этом credo калькирования английского believe, что означает не просто верить, но быть уверенным в том, что познаешь в данный момент, говорить что-либо с уверенностью, потому что сам строй мысли подвел к добродетели этой уверенности, — и Льюис, призывая собеседника разделить веру в данном значении, тем самым пускает его в свою речь гостем.

Еще два примера: дон Калабриа называет человечество «человеческая семья», familia humana. Это как будто калька с английского human family — человеческий род в биологическом смысле, включающий не только человека разумного, но и более ранние этапы его эволюционного развития, семья как род, древо, обозримое для профессорского взгляда. Профессор в Англии может соглашаться с дарвинизмом полностью или с оговорками, но для него дарвинизм — интеллектуальное вместилище, такое же, как его кабинет и кресло, и было бы неловко выгонять словом его оттуда. Но также familia humana в итальянском звучании — родная человеку семья, где на Апеннинах «человеческий» и «наш» — это лишь случайные синонимы родного. Это община или человечество; то, что человек опознает как более родное, чем родные по крови люди. Так дон Джованни рассказывает о делах своей общины без тени похвальбы, но в тени похвальной речи, которую уже скажет ему Церковь, а не Льюис и не он сам.

Льюис, со своей стороны, жалуется на смертный грех уныния (само по себе жест — обращение протестанта к католической традиции учета грехов как смертных и простительных) и говорит: «хотя немногие верят этому, глядя на меня» (quamquam hoc de me pauci credunt). Здесь уже «верить» — прямая калька с believe, оценивающего знания как переживания; но полнота такого английского речевого звучания не мешает перепрыгнуть через язык, имея в виду итальянское credere как «предполагать», всегда с оттенком преодоленного недоверия: кто бы мог поверить — но поверили. Так Льюис, призывая вместе прыгать через толщу языка, показывает лучше всякого психоаналитика, какое недоверие к себе таится в унынии — и насколько лучше не поверить сразу, чем считать что-то невероятным и потому несуществующим. Так мертвый латинский язык не указывает на реальность уныния и не задает преодоления уныния, но сразу справляется с унынием на своем поле вежливого внимания к собеседнику.

Переводчики писем Николай Эппле и Борис Каячев известны переводом значительной части православного богослужения на русский язык (проект священника Георгия Кочеткова): задача, которая потребовала не только брать оригинал за образец, но и смотреть, при каких случаях головокружительно образцовыми могут стать переводы. При переводе переписки Льюиса решалась та же задача: как сразу иметь в виду свой и чужой язык, невзирая на сразу очевидные преимущества выразительности каждого из языков, на гибкость оборотов или на глубину философской традиции, на что привычно до сих пор только и смотрят некоторые переводчики. Нет, надо было увидеть, как эти преимущества не опережают нас, но поджидают нас в катастрофе нашего языка, когда уже невозможно сказать что-то без оговорок, но чужая речь звучит вполне без оговорок. Перевод писем удался, и немногие недоумения, например, добавление отсутствующего в оригинале слова «словно» во фразе «Малютка Иисус, лежащий в яслях, Своими маленькими еще глазками и ручками словно говорит всем людям: Придите ко Мне все; Я хочу, чтобы все были едино…» (adhuc оригинала — это, скорее, «еще» перевода) — вовсе не неточности, но самый показ того, что язык не сразу раскрывает свою безоговорочность, столь непохожую на темные времена всемирных оговорок, что тогдашние, что нынешние. Это не хайдеггеровский культ языка, но и не позитивистские придирки к языку — это счастливое несходство сходного.

К.С. Льюис, Дж. Калабриа. Соединенные духом и любовью. Латинские письма. Пер. с лат. Н. Эппле, Б. Каячева. — М.: Никея, 2017. 184 с. (Bilingua)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427269 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425537 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428368 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434239 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434793 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437355 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202438086 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443660 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443292 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438770 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials