Искусство

Искусство«Вместе с ковидом вернулось ощущение брежневского карантина»

© Eternal Now

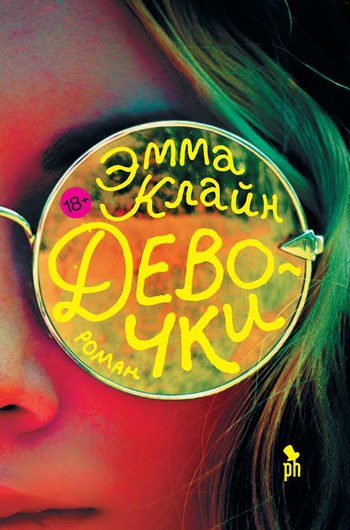

© Eternal NowВ 1969 году находившаяся на девятом месяце беременности культовая актриса и жена Романа Полански Шэрон Тейт была зверски убита в собственном доме членами преступной «Семьи» Чарльза Мэнсона. В издательстве Phantom Press выходит, возможно, самый громкий бестселлер сезона в переводе Анастасии Завозовой. «Девочки» Эммы Клайн одним своим краем притворяются триллером про «Семью» Мэнсона, кровавые преступления и переливы калифорнийского солнца, а другим — выступают политическим исследованием невинности и хрупкости подростковой психики (или тех чудовищ, которых мы маскируем под невинность). Илья Данишевский поговорил с Эммой Клайн.

— Хотелось бы начать со времени. Описанное очень рифмуется с русскими 90-ми — «эпохой» потерянности ориентиров, но при этом наполненной свободой, иногда такой, что неизвестно, куда ее направить. Как мне кажется, события «Девочек» вполне себе могли произойти в небольшом российском городе. Насколько для вас эта история — история про время, его конкретные приметы и ориентиры? Или же оно сугубо декоративно?

— Я читала об этом времени задолго до того, как мне вообще пришла в голову мысль о романе, — оно прекрасно задокументировано, отчасти потому, что это было десятилетие высокого самосознания: люди, кажется, уже тогда отдавали себе отчет в важности происходящего, поэтому большинство работ того времени напрямую задействует 60-е как концепт. Во многом для меня все это просто близко, семейная история: мои родители родом из Калифорнии, в 1969-м они были примерно возраста Иви (главная героиня романа. — Ред.), и я росла, слушая их вариации на тему «той Калифорнии». Их культурный бэкграунд стал как бы и моим тоже. В одном только округе Сонома, откуда я родом, было более десятка коммун и экспериментальных сообществ, многие из которых до сих пор существуют в том или ином виде, — так что 1969-й не кажется таким уж далеким. Кроме того, я не пыталась достоверно восстановить 1969 год — я не для того читаю или пишу художественный текст. Я следила, чтобы не было отвлекающих анахронизмов, но более важным казалось сделать так, чтобы книга отозвалась в чувствах и добралась до глубинной правды.

— Почему вам понадобился именно Чарльз Мэнсон (или условный Чарльз Мэнсон)? С учетом всего написанного о нем это была опасная территория.

— Рассел (отражение Чарльза Мэнсона в романе. — Ред.) может зеркально отражать людей, показывая им тот облик, который они хотят видеть больше всего. Конечно, он — обманщик, по-своему жалкий, но, я думаю, он очень крепко держал девочек в своей власти. Они верили, что он видит их настоящими, а это может быть тяжелым наркотиком — чувствовать, что кто-то понимает тебя и принимает таким, какой ты есть. Хотя бы просто видит тебя. Это очень простое общечеловеческое желание Рассел эксплуатирует во имя собственной выгоды.

Иви не основана ни на ком в особенности, но вышла из моего интереса к людям, которые оказались на краю этих событий, вовлеченными только периферийно. Мне показалось занятным художественно исследовать психологическое устройство этой ситуации — влияние близости истории на частную жизнь.

— Какой подготовки это потребовало — насколько вольно вы обходились с источниками и насколько они вас ограничивали?

— Молодой девушкой я читала о «Семье» Мэнсона и заметила, как часто женщины и девочки низводились до статисток в повествовании с Мэнсоном в главной роли. Мне захотелось взять этот западный миф и сделать с ним что-нибудь совсем иное — кое-каких вещей, которые мне хотелось знать о девочках Мэнсона и других подобных сообществах, исследования мне не рассказали. Я искала иную правду, правду чувств, и способом найти ее стал роман.

Эта книга вдохновлена не только «Семьей» Мэнсона — отчасти Джимом Джонсом, «Избранной семьей» и другими похожими группами, но ни один прототип не точный. Самое большее — могут найтись некоторые схожие биографические детали, но для меня было важным, чтобы персонажи оставались вымышленными. Отклоняющимися от реальности. Меня захватывает история как точка отсчета, но это не исторический роман.

— Что история Мэнсона, на ваш взгляд, рассказывает про нас?

— Я думаю о ней почти как о страшной сказке, предостережении против незнакомцев, против темной стороны идеализации. Девочками Мэнсона были молодые девушки, многие из «нормальных» семей среднего класса. Они были королевами бала, ходили в церковь, родители их любили — нам нравится верить, что такая жизнь делает людей неспособными на убийство. Меня так занимала взаимосвязь приписанной девочкам-подросткам невинности и ультражестокости. Мне кажется, это история о мраке, лежащем под поверхностью каждодневной, очень простой и привычной жизни.

— При столь очевидном референсе к реальности контактировали ли вы с реальными участниками событий? Как вам кажется, накладывает ли на автора какую-либо этическую ответственность столь плотная работа с реальностью (это особенно актуально в России, где искусство — именно под предлогом неэтичности — притесняется и цензурируется)?

— Меня вдохновляло, как некоторые преступления продолжают жить в общественном сознании, становятся мифическими визуальными тропами, но мне не была интересна никакая ответственность перед фактами — у книги другая цель.

Множество людей уже работает с исторической реальностью — чем-то вроде «Семьи» Мэнсона — или пытается из старых фактов сформировать новую правду, и я не видела в этом ничего увлекательного. Я очень беспокоилась о том, чтобы меня не стискивало чересчур большое количество фактов, чтобы реальность преступления не запирала меня в определенные границы.

Путь беллетризации оказался намного более свободным.

— Кажется, выбранный язык намеренно размывает границы между фикшеном и нон-фикшеном, а также между литературой и возможным видеоизложением. Насколько вы продумывали возможность экранизации?

— Пока писала книгу, я ни разу не подумала о том, что из нее можно сделать фильм, но теперь очень счастлива передать ее дальше — я провела очень много времени с этими персонажами, в этой истории, и меня вдохновляет мысль, что кто-то еще превратит их в нечто новое.

— Подростковая потерянность/растерянность во многом (если не на 100%) связана с проблематикой тела, быстро меняющихся отношений с его переменами. Как вам кажется, возможны ли идеальные условия, в которых детство и юношество не будут ассоциироваться с травмой?

— Иви начинает терять все подпорки, на которых строилась ее жизнь, — ее семья разваливается, долгая дружба подходит к концу. Думаю, ее это определенно делает более восприимчивой к перспективам иной жизни, особенно когда на ферме ей предлагают «семью» в новой обертке. Кажется, что это легкий путь к счастью.

Обстоятельства в этом романе кажутся экзотичными, но, надеюсь, им хочется верить — или, во всяком случае, их можно представить близкими к реальности. Почти у каждой женщины есть история, когда она была на волоске — едва-едва не случилось что-то плохое. Некоторым образом эта опасность притягательна в юном возрасте, даже искома чуть ли не как способ проверить свои границы — или добыть немного власти. Мир жесток к девочкам и женщинам больше, чем к другим.

— Это для вас про политику? Вот эта беззащитность — она же четко сконструирована политикой.

— У меня четыре младшие сестры, так что я знала, что хочу написать о юных девушках и о том, каково взрослеть в обществе, которое обращается с женщинами как с объектами. Думаю, это же мы видим в историях о Харви Вайнштейне: наше общество по-настоящему подвело женщин, и это проблема не только прошлого, какого-то 1969 года, — это проблема сегодняшняя.

Я была удивлена, насколько тема женской ярости проросла к концу романа, — думаю, опыт его написания раскрыл мое собственное чувство злости. Хотела бы я думать, что со времен шестидесятых мир изменился для женщин и девочек, но это не так.

— Каким вы видите своего читателя? Видите ли вообще, важна ли вам его реакция? Мне очень жаль, что в мои 14 этой книги не существовало, и, мне кажется, она жизненно необходима (в первую очередь) подростку.

— У меня нет картинки идеального читателя, но я рада, когда узнаю́, что роман повлиял на молодых читателей. В основном я хотела бы надеяться, что молодые девушки, которые прочтут этот роман, почувствуют, что на них смотрят и они видны. Мне кажется, я воздала должное многогранной человечности девочек-подростков, не прибегая к клише.

— В чем причина, что художники раз за разом обращаются к историям убийц и преступников, в том числе того же Мэнсона, Эда Гейна или, например, каннибала из Ротенбурга? Это попытка одомашнить чудовище?

— Монстров мифологизируют, их видят не совсем полноценными людьми (больше чем людьми или меньше чем людьми, но так или иначе не людьми напрямую), а я думаю, что часто как раз самое пугающее в тех, кто причиняет зло, — их неотъемлемая человечность. Вроде того, как Чарльз Мэнсон стеснялся своего роста. Мне хотелось подать голос против этой мифологизации, позволить Митчу и Расселу предстать именно людьми.

Как писателя, меня больше всего завораживает обыкновенность тех, кто делает чудовищные вещи, — нам было бы утешительнее, если бы они были не такими, как мы, очевидными монстрами, но зачастую зло проникает в нас руками наших знакомых.

— И в конце — по идее — я должен спросить о литературе, повлиявшей на вас, но мне кажутся более важными ваши музыкальные вкусы. Музыка, сопровождающая «Девочек».

— Пока писала, я слушала много инструментальной музыки; в основном классики, а еще — Dawn of Midi. Но для самой книги у меня есть воображаемый саундтрек — Лана Дель Рей, весь этот калифорнийский солнечный свет пополам с угрозой.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20223845 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20224079 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20223766 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20223818 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20223805 Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 20223979