В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427269

«Без свободы, конечно, создание культуры невозможно, но вместе с тем само понятие свободы, ее характер и содержание определяются культурой. Именно культура наполняет свободу содержанием, из чистой возможности превращает ее в духовную реальность».

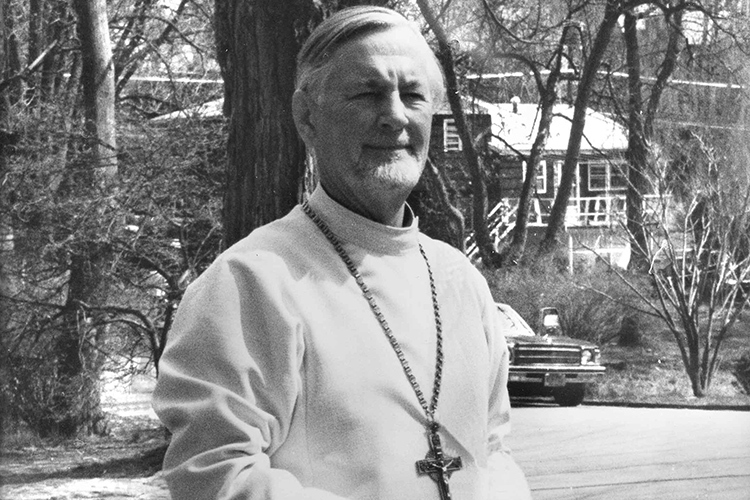

Протопресв. А. Шмеман. Основы русской культуры. Беседа 28 (1971)

Ольга Седакова в предисловии к беседам о. Александра Шмемана вспоминает, как для них — для нее и людей ее круга — культура в СССР представала освобождающей силой, свободой, в отличие от их западных современников, людей 1968 года, опознававших культуру как силу подавления и господства. Сходный опыт знаком и последующим поколениям — так, в одном из недавних разговоров о религиозном движении не только поздних советских лет, но и 1990-х годов речь зашла о том, что сейчас странным кажется, когда, оглядываясь на немногие годы назад, видишь, что религия, церковь были «отдушиной», местом свободы; в сегодняшнем восприятии в это с трудом верится и многим из тех, для кого этот опыт был вполне своим, пережитым, — и он же определяет стремление вернуть это переживание, которое прошедшие годы и изменившиеся обстоятельства не только не обесценили, но и не сделали ложным. Вера оказывалась освобождением — и она приводила в церковь и возрастала в ней, когда церковная рамка не только понималась сознанием, но и переживалась как рамка охранительная, защищающая эту свободу, поскольку, будучи конкретной, она не могла быть безмерной, не превращаясь в свою противоположность, в произвол — все равно, свой собственный или творимый над тобой.

То, о чем пишет Седакова и что вспоминал недавний мой собеседник, не противоречит опыту их французских или немецких современников, увидевших культуру как «репрессивную систему»: русский опыт открывал культуру как ресурс даже не для «сопротивления», но для свободы — для «шага в сторону», в иное: в неоднозначность, с которой сопряжено всякое произведение искусства, в невозможность дать исчерпывающий перечень интерпретаций, в текст, способный говорить совсем иное, отличное от того, на чем настаивает официальный истолкователь. Русская культура в советском мире оказывалась неподчиняемой тотальному контролю — голосом другого, окном в иные измерения становился классический текст: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Блок — стоило к ним прислушаться — начинали говорить читателю то, что никак не попадало в утвержденные схемы и не попадает в них и теперь, как бы ни изменять сами схемы. Обращаясь зачастую к самому хрестоматийному, Шмеман на радио именно беседует со своими слушателями — не поучает, а делится своим опытом прочтения — индивидуальным, пристрастным и внимательным к чужому слову: ведь одно неотделимо от другого, внимание к другому не может не быть пристрастным — ведь мы всегда внимательны к кому-то конкретному, к чему-то в нем, отделяя от другого или попросту не видя его и именно потому оказываясь способными увидеть нечто конкретное, отделенное и отграниченное — сфокусировать наш взгляд, иначе остающийся равнодушным и скользящим по поверхности, видящим лишь то, что, в сущности, нет никакой нужды видеть именно мне, поскольку другой и третий увидят то же самое.

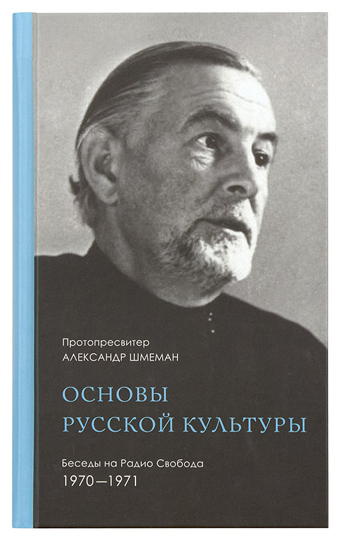

© Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2017

© Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2017Шмемановское понимание христианства, которое нередко называли и называют «либеральным» (хотя сомнительно, в какой степени политическая идеология может использоваться как основная характеристика религиозных воззрений), им самим противопоставлялось христианству «истерическому»: для него вера не противостояла культуре, не требовала выбора между ними — а требовала выбора внутри. Христианство обнимает в этом понимании весь мир — или, как писал Хомяков, «вера проникает все существо человека и все отношения его к ближнему; она как бы невидимыми нитями или корнями охватывает и переплетает все чувства, все убеждения, все стремления его. Она есть как будто лучший воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное начало, или как бы совершеннейший свет, озаряющий все его нравственные понятия и все его взгляды на других людей и на внутренние законы, связующие его с ними» [1]. Вера включает в себя культуру, претворяет ее — но не способна сделать это до конца, так как сама является неполной. Но отвержение культуры — радикализм и «истерика» — проявление гордыни, уверенности в том, что здесь, на земле, можно стать и оставаться «совершенным»: это попытка выстроить «общину святых», в охране своей чистоты отвергающих все иное как способное загрязнить их.

И в той мере, в какой культура истинна, она является христианской: Шмеман, по существу, идет от раннего, еще времен апологетов, понимания христианства — которое есть истина; следовательно, все, что есть истина, есть христианство — в той мере, в какой язычник говорит истинное, он, не ведая того, говорит христианское. Христианству принадлежит весь мир — в смысле не присвоения, но изначальной принадлежности: ведь вернее было бы сказать, что мир есть лишь в той мере, в какой принадлежит Богу.

Беседы «Основы русской культуры», которые о. Александр вел на «Радио Свобода» в 1970—1971 гг., долгое время считались утраченными. Ныне благодаря найденным в архиве Владимира Варшавского в 2011 г. текстам девяти бесед и счастливым образом обнаруженным в прошлом году Андреем Никитиным-Перенским в Мюнхене, при разборе библиотеки покойной Нины Бодровой, текстам всего цикла бесед, за исключением лишь первой, до сих пор остающейся неразысканной, — у нас появилась возможность прочесть их. Первое, что обращает на себя внимание, — это внезапные свежесть и глубина текста: ведь по определению от жанра радиобесед, ведущихся каждую неделю (а в жизни Шмемана это целые десятки лет, когда рутина должна победить), трудно ожидать, что они выдержат испытание временем. Короткие передачи, небольшие эссе, которые писал о. Александр, оказываются не только просвещением — «голосом», рассказывающим советским людям о том, что было им неизвестно или труднодоступно, — но и опытом осмысления русской культуры, то есть, в первую очередь, ответом на собственные вопросы, прояснением для себя — связыванием в единую нить того прошлого, что остается живым, став частью самого человека, личности.

Давая общую характеристику русской культуры, Шмеман говорит о ней как о другой России — «России легкой»: ведь русская культура «ни на ком и ни на чем не ставит крест, ни над чем и ни над кем не выносит окончательный суд и приговор, никогда не отказывается от надежды. Спасение всегда возможно, всегда возможно возрождение, человек всегда может вернуться к совести, и потому человек к человеку обращен прежде всего совестью, состраданием, “участием” < ... >. Русская культура наполнена свидетельством о зле и страдании, об уродстве и часто безысходной печали. И все же ее “изображение вечности”, ее общий образ и воздух ее, воспринимаемый в целом, остаются светлыми» (стр. 314—315). Говоря о Пушкине в беседе, уже относящейся к другому циклу, Шмеман настаивает, что «в пушкинском подходе к миру и жизни» нет одного — «в нем нет хулы и бессмыслицы» (стр. 333). Даже у Толстого — его жуткий страх, страх смерти, небытия — не метафизический, а утробный: «ужас перед разрушением жизни, распадом, разложением того, что одно дано, прекрасно и стройно» (стр. 155). Русская культура, нашедшая гармонию в Пушкине, затем — утратив ее — жила ее отсветом, памятью о том, что она реальна. И Достоевский, вроде бы совершенно не гармоничный писатель, оказывается ближайшим к Пушкину в одном, важнейшем для Шмемана, — в том, что никогда не сомневался в творчестве, в культуре, не испытывал соблазна отрицания культуры (стр. 162, 164), столь родственного русской традиции, столь полно и страстно проявившегося у Гоголя или у Толстого.

Серебряный век для Шмемана — распад былого единства, трудно формулируемого, но обнаруживаемого им в предшествующей литературе, — «морального воздуха», пронизывающего ее, о котором нет нужды говорить отдельно, поскольку он — воздух, которым все дышат, сквозь который проходят — который является и условием, и следствием взаимопонимания. В Серебряном веке культура оказывается одновременно и перенапряжена (пытаясь утвердить себя как «теургию» или мысля нечто подобное), и освобождена от иного — «все в жизни лишь средство для сладкопевучих стихов»; собственно, первое и второе — одно и то же: если все есть лишь средство и искусство есть самоцель для себя и цель для всего другого, то из этого и рождается теургическое притязание, а теургия ведет к подобному пониманию искусства. Освобожденная от всего культура летит в пропасть русской катастрофы — то ли как причина ее, то ли как симптом, то ли в сложном переплетении взаимосвязи и взаимодействия, предчувствуемая во взаимной глухоте [2], — чтобы, в надежде Шмемана, вернуться к новому синтезу.

Беседы о. Александра — это еще и интересный памятник недавнего прошлого, позволяющий увидеть, насколько за минувшие десятилетия изменилось понимание культуры, ожиданий от нее в современности. Говоря о ближайшем будущем русской культуры, понимая под ней, в первую очередь, литературу, Шмеман надеется на наступление нового синтеза: литература все еще видится им не только в прошлом, но и в современности наставником жизни, высшей формой проповеди — свободной от проповедничества. Голоса, которые звучат для него в современности, — это Ахматова, Пастернак, Солженицын; при всех различиях это «большая речь», «большое слово» — в том числе и в своей непосредственной обращенности к читателю. Этой литературы больше нет; хотя Солженицын — еще наш современник, но в последние десятилетия именно поэтому было очевидно, насколько он говорит «из другого времени», не только и не столько не совпадая по строю речи — сколько оказываясь несозвучным, нерезонирующим с языками современной культуры. И, если угодно, это намного ближе — при всей странности подобного суждения — к тому, на что надеялся Шмеман. Ведь разлучение, отпадение от Пушкина он видел в том, что после него «русская культура < ... > захотела строить саму жизнь, спасение души и мира, обновление общества…» (стр. 116). В этом он находил «и ее величие, и ее трагедию», поскольку культура претендовала на то, что было больше ее сил, было несоразмерно с ее сущностью, — и оттого для русской литературы столь характерно не только сомнение в себе самой, в культуре, но и радикальное самоотрицание. Ей была присуща «предельная серьезность», продиктованная «сознанием “суеты сует” этого мира, и эта серьезность разъедала изнутри то, что людям казалось легковесной забавой культуры» (стр. 132). Здесь есть своеобразная ирония истории: ныне мало кому придет в голову «отрекаться от культуры», поскольку теперь мы не различаем за ней ее веса и значения. Впрочем, и это не ново: «ироничные» эпохи скоропреходящи, если только перед нами не эпоха «цинического разума», уходящего обычно вместе с той культурой, инерцией которой и остатками наивности которой он живет — до тех пор, пока вообще остается чем жить.

А. Шмеман, протопресв. Основы русской культуры. Беседы на Радио Свобода. 1970—1971 / Сост. Е.Ю. Дорман; предисл. О.А. Седаковой; подгот. текста и коммент. М.А. Васильевой, Е.Ю. Дорман, Ю.С. Терентьева. — М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2017. 416 с.

[1] Хомяков А.С. К сербам. Послание из Москвы // Сочинения. Т. 1. — М., 1900. С. 385.

[2] «Бунин, например, так и умер, не услышав ничего в музыке Блока; другой последователь русского Серебряного века, Набоков, начисто отрицает даже не мысли, не философию, а сам творческий дар Достоевского. Лермонтов и Гоголь были, хотя и по-разному, антиподами Пушкина и пушкинского “мира”, но им никогда не могло бы прийти в голову, что они “не понимают” Пушкина или противополагают свое творчество его творчеству» (стр. 170—171).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427269 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425537 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428368 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434239 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434793 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437355 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202438086 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443660 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443292 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438770 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials