Современная музыка

Современная музыкаШумов & Борзыкин. «Правильно»

Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета

19 ноября 20211567 © РИА Новости

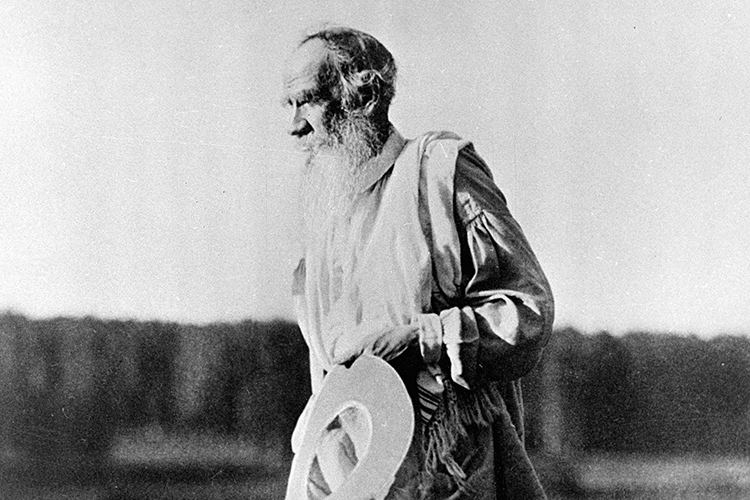

© РИА НовостиПрограмма публичных дискуссий «Зачем Толстой?» инициирована Государственным музеем Л.Н. Толстого и музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Ее участники — писатели, ученые и мыслители — обсуждают, в чем ценность идей Толстого, что говорят нам сегодня его рассуждения о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти и вообще — зачем читать Толстого в XXI веке. 31 октября в Российской государственной библиотеке прошла третья встреча «Зачем Толстой? В чем моя вера».

Что такое религия Толстого? Как он понимает отношения человека с Богом? Чем важны его духовные поиски для верующих и что можем услышать сегодня мы в его словах о вере? На эти вопросы постарались ответить поэт, переводчик, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета Ольга Седакова, сотрудник итальянского фонда «Христианская Россия», до недавнего времени атташе по культуре Ватикана в России Джованна Парравичини и журналист, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

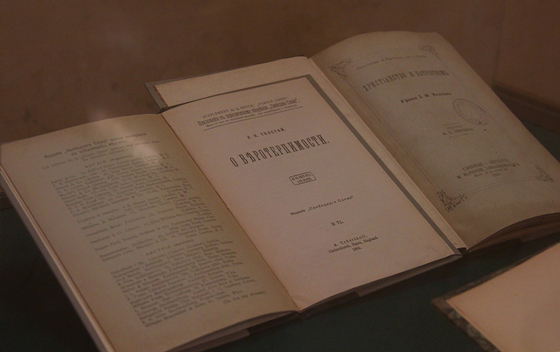

Юрий Сапрыкин: Та сторона наследия Толстого, о которой мы будем сегодня говорить, для нас, прямо скажем, не самая известная. Эти труды не входили в школьную программу и никогда широко не издавались. В различных историях литературы о них было упомянуто очень коротко, одной строчкой. Но для самого Толстого эта сторона его мысли — самая важная. Он мог отрекаться от своих художественных произведений, мог менять свои взгляды, но напряженное искание истины, прояснение вопроса «в чем моя вера?» — это то, что занимало его на протяжении всей жизни.

Этот вопрос проходит не только через его религиозные трактаты, которые он в какой-то момент начал сознательно писать, но и через его художественные произведения, через его дневники, публицистику, составленные им сборники «мыслей великих людей на каждый день». Если пытаться найти во всем этом какой-то неподвижный центр, это, конечно, вопросы веры — как исповедания и как жизненного пути. Толстой как религиозный писатель и религиозный мыслитель — каким образом вы открыли для себя Толстого именно в таком качестве? Когда и каким образом вы увидели эту сторону его наследия? Можете ли вспомнить свои первые впечатления?

Ольга Седакова: Как ни странно, довольно рано (хотя в то время это было удивительно). Еще в старших классах школы мне попался том — боюсь ошибиться, кажется, это был 60-й том из 90-томника Льва Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий». Так что впервые Евангелие по-русски я прочла в толстовском переводе. Интересно, что меня совершенно не впечатлила толстовская битва с чудесами, богословием, обрядностью и церковной традицией вообще. Главное было — необычайная, новая радость, которую несли эти слова. У Толстого действительно получалась благая весть, доброе известие — весть о бессмертии и о том, что оно рядом, здесь, что оно совсем реально, что это не какое-то иносказание.

Толстой — гений русского языка, и он нашел в этом переводе такие слова, какие никакой другой переводчик не нашел бы. Например, там, где в синодальном переводе «Покайтесь!», он переводил «Одумайтесь!». О-думайтесь — это так близко греческому «мета-нойя»! А горчичное зерно он заменил березовым семенем, которое всем в наших широтах знакомо и, как все видели, удивительно мелкое. Особенно ему удались притчи (ведь его поздние рассказы часто так похожи на эти притчи). Все видишь как вживе: действующих лиц, происшествия... Я думаю, переводчику, который взялся бы за новый перевод Евангелия на русский, необходимо иметь в виду перевод Льва Толстого.

Джованна Парравичини: Конечно, Толстой — это один из писателей, которые по масштабу известны во всем мире, даже в далекой Италии. Я всегда знала о нем, что он — великий писатель, который может описать великолепно мир, природу и так далее. Но он — плохой мыслитель и плохой христианин. Эта идея курсирует везде. Вот такой антитезис. Как ни странно, но после чтения [Владимира] Бибихина и Ольги Александровны [Седаковой] мне просто хотелось бы как-то проверить на опыте — насколько он является актуальным и интересным. Я работала и работаю для итальянского культурного фонда «Христианская Россия», и я провела некоторый эксперимент — попробовала читать Толстого и работать над ним вместе со школьниками старших классов в Италии. Результат был потрясающим. Потому что сразу видно: Толстой является выдающейся личностью именно с точки зрения человеческой и религиозной. Сколько он может говорить именно современному человеку!

Сапрыкин: Что вы изучали со школьниками? Какие произведения?

Парравичини: Некоторые рассказы, и потом они все почему-то захотели прочитать «Анну Каренину». Наверное, шел какой-то мюзикл в это время. И это удивительно, как они прочитали. И первым, что, как мне кажется, они нашли в этом, была как раз истинность любви. В чем любовь человека. Помню одну девушку, которая мне показала такое место в романе «Анна Каренина», когда уже у Вронского и Анны совершилась любовь физически: они смотрели друг на друга, как «убийца смотрит на тело убитого им человека». Для них это было открытием — в чем настоящая любовь и в чем личность человека может идти глубже той реальности, которая его окружает. Ничего, скажем, «христианского» в этом нет, но это именно открытие глубины человека.

Сапрыкин: Конечно, Толстой — непревзойденный «описатель» глубин человеческой души, хотя чаще таким образом мы думаем о Достоевском: дескать, он открыл какие-то темные глубины, до которых никто раньше не доходил. Но при этом Толстой фиксирует все слои психической жизни, всю ее текучесть, ее невероятную подвижность и взаимосвязанность этих слоев с такой точностью, с какой ни один исследователь это зафиксировать бы не мог.

Можем ли мы говорить о том, как Толстой вообще понимает человеческую природу, существует ли антропология Толстого, что такое для него внутреннее «я» человека? В книге Бибихина, для которой Ольга Александровна написала предисловие, упоминается эта риторическая фигура, когда в дневниках он пишет, что «Льву Толстому нужно то-то, а мне — не нужно». Когда он отделяет себя как автора этого текста от Льва Толстого как какого-то внешнего человека. Какое за этим стоит понимание человеческой природы?

Седакова: Я думаю, что Толстой, наверное, как никто или как очень мало кто во всей истории чувствовал человеческое начало и умел его выразить. Выразить, между прочим, не менее трудно, чем почувствовать. Для этого нужно быть великим новатором в своем искусстве, потому что речь тут обычно идет о вещах очень странных, очень неожиданных, для которых не придумано слов. Современный читатель больше привык к этим странностям «внутреннего человека», потому что после Толстого были Пруст с его алхимией воспоминаний, Джойс с его «эпифаниями» и потоком сознания, Набоков с его тонким, как кардиографический прибор, письмом чувственного. Да весь модерн, по существу. А Лев Николаевич начал свою запись «странностей человеческой души» очень рано, уже в первой повести «Детство», где мы видим эту странную и волшебную картину внутренней жизни.

Я бы сказала, что для меня единственный, кто сопоставим с Толстым в понимании человеческого в человеке, — это не писатель, а художник. Рембрандт. Они чем-то похожи в этом отношении. Они чувствуют самую глубину, самую, так сказать, плоть души, ее непонятную реальность. Но самое интересное в антропологии Толстого — это одновременно и его религиозный, и его художественный дар: это то, что он чувствует в человеке два разных «я», а иногда и три. Одно «я» — индивидуальное «я», от которого он все время хочет освободиться в себе. Другое «я», как он говорит, — общее, мировое, когда человек чувствует себя никем и всем. Вот одна из дневниковых записей об этом: «21 июля 1870. Все теории философии (новой от Картезиуса) носят ошибку, состоящую в том, что признают одно сознание себя индивидуума (так называемого субъекта), тогда как сознание — именно сознание всего мира, так называемого объекта, так же несомненно. Человек сознает себя, как весь мир, неиндивидуально, и сознает себя как человека индивидуума».

В это особое состояние попадают иногда герои Толстого, особенно в катастрофических ситуациях, как, например, Пьер Безухов в плену, когда он вдруг говорит: «Убить меня? Убить мою бессмертную душу?» Обычно это случается у Толстого (как и в жизни) в каких-то пороговых ситуациях. На грани смерти — или в сцене родов. А иногда оно и просто так настигает — среди охоты, на прогулке в полях: вдруг человек видит в себе не узкое «я», а какое-то мировое начало, божественное начало. Его Толстой знает в себе — и он знает его в других, в каждом.

Общение между людьми у Толстого — это общение с тайной человека. Как он где-то говорит: «Мы посмотрели друг на друга, и после этого взгляда мы уже знали друг друга как человек человека». Знали не конкретную личность, а человечность друг в друге. Это глубокое и интуитивное знание Льва Толстого, не воспитанное какой-то специальной религиозной школой. Мы можем встретить эту интуицию и у древнеиндийских мыслителей — это озарение, когда человек узнает в себе другое, бессмертное, неограниченно широкое, божественное начало. И, конечно, в христианстве, хотя именно христиане реже об этом говорят, как ни странно. Самопознание чаще изображается как познание в себе грехов, падшей природы. Но Антоний Великий, основатель пустынножительства, чьи послания мне приходилось переводить, как раз говорил, что первое, что должен познать человек в себе, — это Бога внутри себя. Пока он этого не познал, он еще не верующий. Так вот, это знание Толстому было дано, видимо, с самого начала.

Парравичини: То, что поражает в Толстом, — это именно преодоление рационалистического пути познания, как он всегда ставит в центре поиска слово «чувство». «Чувство» не в смысле «сентиментальность», но именно как глубокую возможность человека почувствовать Вселенную, я бы так сказала. Он иногда использует как синоним слова «чувство» слово «сердце». Мы не должны забывать о том, что сердце — это как раз библейское, святоотеческое понятие, обозначающее преодоление, с одной стороны, чувствительности и сентиментальности, а с другой, рационализма в сторону целостного познания человека и мироздания.

Когда мы вместе с этими школами организовали потом выставку и Ольга Александровна приехала и прочитала лекцию, оказав нам большую честь, мы выбрали для нашей выставки эпиграфом эту фразу Толстого: «Для того чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное равнялось бы бесконечному». Это такая возможность именно видеть в конечном бесконечное.

Вчера вечером я посмотрела фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». О нем можно спорить, но там есть одна замечательная сцена, когда Лев Толстой, защищая убогого солдата, слабого мальчика, который в конечном итоге будет казнен, говорит: «…Важно то, что он чихнул. Вот он сидит перед нами, дышит, поворачивается, смотрит на всех нас. Он живой. Сейчас мы сделаем так, что он будет неживой. Его больше не будет. Будет мертвое тело, которое мы с вами закопаем в землю. А потом пойдем обедать, играть на бильярде, учить детей хорошему… А для него ничего не будет. Потому что его не будет. Он больше не зевнет, не перекрестит рот, не чихнет, не сорвет грязный зеленый колючий огурец, не хрустнет им…» Толстой показывает красоту маленькой жизни и ее связь со Вселенной. В этом, я думаю, величие Толстого.

Седакова: Я дополню? И поэтому, конечно, для Толстого не существуют — или очень мало значат — различительные черты людей. Он знает, что это начало есть в каждом (хотя каждый может очень далеко «задвинуть» в себе и забыть, не знать про это начало) и это важнее «субъектного» «я». Возраст, нация, пол, образование — все это так мало значит для Толстого по сравнению с этим. Удивительно мало для его времени, времени сословного общества. Теперь мы легче отказываемся от таких различений: у нас есть «человек вообще», который стал уже юридическим термином («права человека» — человека вообще, покрывающего разделения на женское и мужское, сословное, национальное). Историческое в человеке для Толстого тоже не очень важно, и он прямо говорит о задаче вынуть смыслы из истории. Он не хочет исторического подхода к мысли, он разговаривает с Лао-цзы как со своим современником, человек для него — это то, в чем нет исторической обусловленности. Иаков и Иосиф из Книги Бытия для него так же рядом, как яснополянские крестьяне.

Сапрыкин: В этом потрясающий диссонанс Толстого с современностью, которая постоянно пытается найти как можно больше мелких идентичностей — гендерных, классовых, социальных. Сказать, что ты не просто человек, а ты такой-то и такой-то человек. Борьба Толстого с институциями, с догмами, с социальными установлениями — это борьба против навязывания этих мелких идентичностей, борьба за открытие человеческого в человеке, человеческого вообще.

То чувство, которое вы упоминали сейчас, чувство как синоним слова «сердце» — это, безусловно, религиозный опыт. Я не знаю, можно ли вообще говорить о нем словами. Но, как в книге Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта», можем ли мы попробовать описать это чувство, тот специфический религиозный опыт, который вел Толстого в жизни как художника, а иногда уводил его в сторону от организованных форм религии и приводил к конфликту с этими организованными формами?

Седакова: Я думаю, мы можем попытаться, потому что сам Толстой не один раз описывал свой религиозный опыт. Я думаю, в этом отношении он был человеком призвания, то есть он принадлежал к тем людям, которые переживают какие-то особые вмешательства (извне? свыше?) и сами не осознают, как это их настигло. Это не он придумал: это ему вдруг открылось. Видимо, этот опыт начинается у него с самого детства.

Я бы сказала, что это опыт мистика (в серьезном смысле слова: дешевый мистицизм вызывал полное отторжение у Толстого). Это мистик переживает такие особые состояния, моменты связи со всем миром. Он может чувствовать за другого, за другое, смотреть с его позиции. Не только человека, но лошади или дерева. В этом обычно видят его художественную гениальность. Он пишет, допустим, про Холстомера так, что мы не сомневаемся, что именно так думает и чувствует жеребец. Но это не просто артистическая — это, повторю, мистическая способность, знаменитый принцип «тат твам аси», «это ты». Это нечто большее, чем эмпатия: проникновение внутрь человека или вещи, жизнь «в их шкуре». Это возможно потому, что все связано для него в нечто единое.

Так Данте в конце «Комедии» видит, как любовь сплела в одну книгу все то, что по Вселенной рассыпано на листы. Точки такого прозрения Толстой испытывал, как мы знаем, уже с детства.

Другое дело, как он сам это оценивал. Как все очень требовательные к себе, не сводящие с себя испытующих глаз люди — как блаженный Августин, до него написавший исповедь, — Толстой очень жестко описывает собственный опыт.

Отвечая на вопрос о понимании Толстым природы человека, я сказала о трех «я», которые различаются в Толстом, но говорила пока только о двух — индивидуальном и мировом. Так вот, третье «я» Льва Толстого — это «я», наблюдающее себя с точки какой-то вечной правды. Бибихин называет это начало теоретическим «я» (в старом смысле «теоретического»: зрительское). Толстой решительно пишет («В чем моя вера»): «До 50 лет я был нигилистом». Но по тому, что он писал в течение этих лет, мы понимаем, что нигилистом он никогда не был. Обращение, о котором он говорит, значило, скорее, осознанный выбор религиозного пути — «не для себя, а для Бога». Я так понимаю его религиозный опыт: очень личный, очень неспровоцированный им самим, не «предпринятый».

© Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

© Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"Парравичини: Да, это что-то, что врывается вдруг в мир человека и как-то потрясает его. Ему интересна, по вашему выражению, Ольга Александровна, «не сама ткань существования, а прорехи в ней», те «отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее». Те моменты, когда «душа поднималась на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею» («Анна Каренина»). Как мне кажется, это одна из самых актуальных черт его личности — то, что нужно человеку сегодня.

Я думаю, что его обаяние и влияние, если смотреть просто круг его собеседников, круг людей, которые смотрели на него, — это все культуры, весь мир, Европа, Азия, Африка. Это именно в том, что он — человек, который потрясен истиной, который ее дарит, и истина всегда больше его.

И в этом смысле есть его рассказ «Божеское и человеческое», где герой — молодой человек Светлогуб, террорист, который вот-вот будет казнен. В момент, когда его собираются убивать, он вдруг говорит: «Господи, помоги мне, помилуй меня!» «Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но и мыслью обнять Его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, — он знал это — было нечто самое реальное из всего того, что он знал». То, что превышает сознание человека. Это как в самом финале «Смерти Ивана Ильича», когда тот ужас, который мы переживаем вместе с главным героем, вдруг становится светом и ликованием перед этим светом. Мне кажется, что этот как раз опыт настоящего человека. Тот факт, что он постоянно открывал эти болезненные вопросы, — это очень интересно.

У нас есть Джакомо Леопарди, великий поэт, и у него тоже есть такие экзистенциальные вопросы и такой религиозный опыт, если хотите. Один из главных итальянских литературоведов Наталино Сапеньо говорит: «Это глупые, детские вопросы». Интересно, как сам Толстой говорит о себе: «Я задал себе, может, глупый вопрос — нет, это самый важный». Или: «Думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: “Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж!..”»

Один из крупных итальянских писателей нашего времени Чезаре Павезе в июне 1950 года получил престижную литературную Премию Стрега. Вечером он пишет в своем дневнике: «Да, в Риме апофеоз, и что?» Через месяц он покончил с собой. Это именно те вопросы, которые нам показывают, какой Толстой универсальный человек.

Сапрыкин: Сила Толстого в том, что он не боится задавать себе эти «детские» вопросы, в том, что он в этом сложном взаимообусловленном, наполненном разной человеческой премудростью мире не боится быть простым. Это чувство, помимо того что оно дает вдохновение и меняет его взгляд на мир, безусловно, с самого раннего возраста его куда-то ведет. Это чувство задает какой-то вектор пути, который он как раз пытается — иногда ежедневно и ежечасно, иногда с большими перерывами — фиксировать в дневниках. Иногда это приобретает немного наивные, детские формы: этакий список задач на следующий день и потом проверка — это сделал, этого не сделал, это сделал нехорошо.

Но странно было бы сводить Толстого просто к каким-то спискам задач или программе совершенствования. Это какой-то путь, который он проходит, прежде всего, как человек, это путь его души. И он чувствует, правильные ли направления он принимает, каким-то образом он это фиксирует. Что мы можем сказать о его религиозном опыте как о некотором жизненном пути, как о некоторой программе, которую он выполняет? Это путь откуда и куда?

Седакова: Это вопрос очень трудный. Если сказать его словами, то это путь от себялюбия или эгоцентричности к иноцентричности, к чувству того, что центр твоей жизни не в тебе, а в чем-то еще. Стремление к служению. Это постоянная борьба с эгоцентризмом. Становится ли Лев Николаевич менее эгоцентричным? Не уверена. Но не в этом дело.

Вообще его дневниковые записки — это замечательный опыт. Он абсолютно честен, Джованна согласится, что честность — это неслыханный дар Толстого, никто так честно не может смотреть на вещи, при этом нисколько не щадя себя. Поэтому посмотреть на внутреннюю жизнь можно через его записки. Мы не знаем, что делали с собой подвижники, как они переживали свои искушения. Как правило, они этого не записывали. Толстой записывал. У него не было наставника, духовного отца или учителя. Он работает сам с собой и вырабатывает приемы, которые часто очень похожи на практику монашеской педагогики, как мы знаем по описаниям. Но это его личные находки.

Сапрыкин: То есть он сам доходит до того, что уже существует как устоявшаяся монашеская аскетическая практика?

Седакова: Да. Письма Антония Великого можно положить рядом с писаниями Льва Толстого, это удивительно. Например, об успехе борьбы со злом в себе, о «невидимой брани». Толстой хорошо понимает, что человек слаб, и поэтому как слабый человек он может делать что-то, противное собственным убеждениям. В частности, гневаться — он был очень гневлив, часто впадал просто в бешеный гнев. Он констатирует «опять гневался» — но, кажется, не слишком убивается по этому поводу. То, что мы на самом деле знаем, говорит он, мы знаем спокойными. Если спокойным я знаю, что гнев — это плохо, это уже ничего. В минуты слабости что-то случается, но если спокойным я этого в себе не оправдываю, уже хорошо.

Поэтому, боюсь, читая дневники, мы не увидим особенного усовершенствования в Льве Николаевиче. И сам он пишет в дневниках: «Опять то же самое, опять то же самое». Но это рост души, при том что в нем нет заметного «прогресса», как это принято ожидать. Если мы посмотрим на его начало, на «Детство», и на последние повести-притчи, такие, как «Чем люди живы», мы можем оценить, какой огромный духовный путь пройден, какая внутренняя работа была проделана.

© Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

© Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"Парравичини: Это все верно. Еще одна черта — его постоянное чувство ответственности. За всех и за все. Его постоянная работа, забота, озабоченность. Когда есть любая беда, голод, меньшинство, которое преследуют; когда в 1908 г. к нему обращается за помощь молодой индус в изгнании Таракнат Дас, спрашивая, как освободить свой народ, он пишет в ответ знаменитое «Письмо индусу», работая всеми силами над этим текстом. Который, между прочим, будет иметь колоссальное влияние на Ганди.

Очень много ситуаций, где он чувствует себя ответственным, ответственным за людей. И меня поражает тоже, как вся Россия того времени была вокруг него.

Сапрыкин: Мы часто слышим, что та версия христианского учения, которую предложил Толстой, — это сведение его к набору сухих моралистических правил, это его рационализация, попытка отказаться от всего чудесного, что в нем есть, от учения о загробной жизни, сведение всего к земному и почти практическому. А как бы вы определили отношение Толстого к христианству? Не его как человека, а его религиозной мысли к христианскому учению. В каких плоскостях по отношению друг к другу они находятся?

Седакова: Я бы воспользовалась мнением замечательного богослова Василия Экземплярского, профессора Киевской духовной академии, который написал небольшую книгу «Нравственное учение Иоанна Златоуста и Льва Толстого». Написал уже после смерти Толстого, в 1912 году. Он был отстранен от преподавания в Киевской академии за одну идею сравнения Иоанна Златоуста и Льва Толстого.

Я вспомнила Экземплярского потому, что он называет то, чем занимается Толстой, на богословском языке: это называется «нравственное богословие». Экземплярский отвечает своим критикам, что он сравнивает только нравственные учения Златоуста и Толстого — не догматику, не другие богословские области, но именно нравственные учения, которые «поразительно совпадают».

Тут, конечно, встает вопрос: а можно ли заниматься нравственным богословием отдельно от всего другого? Не веря, например, в божественность Христа, в Воскресение? Трудно сказать, как это получается, но никто с такой прямотой и требовательностью — после апостольских времен, после первых отцов церкви (Златоуста) — не требовал полного исполнения заветов Христа, полного и буквального исполнения, как Лев Николаевич Толстой.

Парравичини: Я хочу напомнить один эпизод, который кажется мне подтверждением того, что сказала Ольга Александровна. Март 1881 года, убийство Александра II, в России, потрясенной случившимся, поднимаются два голоса, которые просят помилования убийц. Первый голос — это Владимир Соловьев, он публично просит помилования не потому, что совершенное убийство не страшно, а чтобы как-то открыть новую страницу с прощения, с мира. Но его не слышат, и он перестает говорить публично. Второй голос — это голос Толстого. Хочу привести его слова: «Простите убийц, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут не к вам, не к ним (это неважно), а перейдут от дьявола к Богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту».

Это — призыв. Нравственное богословие — это практическое применение учения Христа. И ответ Победоносцева, обер-прокурора Синода, который не передал это письмо царю: «В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав ваше письмо, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления».

Вот этот униженный Христос, страдающий Христос, немощный, который умирает на кресте, — это не наш Христос, не церковный Христос. «И в этот день, — как потом скажет Василий Успенский, профессор Петербургской духовной академии, — был раскол между Россией мыслящей и Россией верующей». Пройдет еще 40 лет — и будет революция.

Сапрыкин: Мысль и вера, разум и вера в истории философии, в истории человечества всегда находились в сложных отношениях, но иногда приходили к гармонии в трудах тех или иных мыслителей. Но здесь действительно мы видим очень драматический раскол, который отразился в фигуре Толстого. Его можно по-разному определять: как раскол между мыслью и верой, как раскол между религиозным чувством и церковью. Толстой после духовного переворота в конце 1870-х годов становится активным прихожанином, ходит в церковь, соблюдает посты, а потом очень резко отходит от этого. В чем вы видите истоки этого отхода, неприятия церкви как таковой — при очень сильном религиозном чувстве?

Седакова: Причину можем искать сколько угодно, но представим себе, что в это время происходят гонения на церковь. Так ли повел бы себя Лев Николаевич?

Сапрыкин: Толстой был бы с ней, конечно.

Седакова: Конечно. Его отношение — это отношение к господствующей церкви, которая для него — составная часть государства (а государство он не признавал) и часто выступает с позиции силы или с позиции оправдания насилия (государственного насилия) и несправедливости. Я думаю, что, может быть, он не стал бы так критиковать и догматику, и обрядность, и все, во что вмешался (ведь он не разбирал учений гонимых сектантов, за которых вступался), если бы он видел христианское поведение церковных людей, если бы он видел в них «свободу чад Божиих».

Парравичини: Мы не должны забывать контекст, в котором Толстой жил. Вспомним, что Федор Достоевский говорил о том, что «наша церковь в параличе». И задавал себе вопрос: может ли образованный европеец наших дней веровать — но веровать по-настоящему — в божественность Иисуса Христа? Это был все-таки вопрос, который возникал очень часто и очень сильно. Аутентичность Толстого, конечно, не могла терпеть никакой формальной церковности, «христианскости».

Наверное, есть более глубокий пласт именно в личной встрече с Богочеловеком... Но правду Толстого признал даже Михаил Новоселов, который был молодым толстовцем, а потом ушел. В 1902 году он все-таки написал: «Нечего скрывать, что Толстой <...> всколыхнул стоячую воду нашей богословской мысли, заставил встрепенуться тех, кто спокойно почивал на подушке, набитой папирусными фрагментами и археологическими малонужностями. Он явился могучим протестом <...> против мертвенности ученого догматизма и безжизненности церковного формализма. И спаси, и просвети его Бог за это! Как ни однобоко почти все, что вещал нам Толстой, но оно, это однобокое, было нужно, так как мы — православные — забыли эту, подчеркнутую им, сторону Христова учения или, по крайней мере, лениво к ней относились. Призыв Толстого к целомудрию (тоже, правда, однобокому), воздержанию, простоте жизни, служению простому народу и к “жизни по вере” вообще — был весьма своевременным и действительным».

Сапрыкин: Толстой как религиозный учитель, как духовный авторитет, его роль в России того времени, в России думающей, мыслящей, верящей, — как бы вы могли это определить? Понятно, что мы знаем об этом по воспоминаниям, по запискам современников, но можно ли с чем-то это сравнить в российской или в мировой истории? Это положение человека, про которого всем кажется, что на нем держится вся жизнь?

Седакова: Я думаю, что это положение было уникальным. И не повторялось никогда. Оно и остается таким, разве что у нас это меньше заметно. Я встречала его переводчиков — турецких, индийских, и они, исходя из своих традиций, находят в Толстом что-то очень важное для себя. Просто теперь это не выглядит так, как при нем: все едут в Ясную Поляну спрашивать, что делать с сыном, что делать современному художнику. На поиски правды к Толстому в «Августе Четырнадцатого» Солженицын послал своего героя. В Ясную теперь ехать не к кому. Но роль Толстого остается уникальной. Никого из великих писателей и не пытались поставить на это место.

Я хотела бы добавить вот что. В чем расходился Толстой с широко принятой версией христианства? Он не принимал «умеренного христианства». «Если вера не на первом месте, то она на последнем» — так он считал. Оспаривать евангельские заповеди никто в христианском мире не решался, но, понимая, что такие заповеди, как «воздавай добром за зло» или «раздай все», в практическом смысле, «в обычной жизни» выглядят как безумство, объясняли себе, что это — для избранных, для святых, не для нас. Толстой же был уверен, что Христос не заповедовал людям того, что неисполнимо. Что обычный человек, если только он принимает это всерьез и «для себя лично», может это исполнить. Интересен его ответ на рассуждения типа «если мы не будем преследовать злодеев, то завтра все будут злодеями» и так далее — одним словом, что людям и обществу грозит что-то страшное, если отказаться от насилия. Толстой в ответ на это описывает «обычный», «благополучный» мир как мир, в котором все несчастны и каждый — «мученик обстоятельств». Толстой пытается убедить, что Христос не зовет нас из благополучного мира в мир несчастья. Вы в мире несчастья еще более тяжелого, говорит он, чем если бы вы исполняли все это. Заповеди (и ветхозаветные, и евангельские) не только сказаны и записаны в священных книгах: они написаны в самом сердце человека. Именно это видел Экземплярский в Иоанне Златоусте: он, как Толстой, верил в силу добра, в своего рода соприродность добра человеку. Такому человеку, как Победоносцев, такая вера в добро и его победу в слабости не могла не показаться чем-то опасным и наивным (в эпизоде, который вспомнила Джованна). Падшесть мира, греховность человека были центральными темами церковной проповеди и педагогики.

Сапрыкин: Я хотел бы попросить вас сказать несколько слов о книге Владимира Вениаминовича Бибихина «Дневники Льва Толстого». Вы написали в предисловии к ней, что Толстой как религиозный мыслитель еще не прочитан и не узнан. Этот курс лекций и книга, которая из него вышла, — это, конечно, новое слово в понимании, узнавании Толстого как мыслителя. Что труд Бибихина нам дает и почему это сегодня так важно?

Седакова: Я тоже так думаю. Владимир Вениаминович действительно вызвал к жизни новый интерес к Льву Николаевичу, самый серьезный и актуальный. Мераб Мамардашвили, читая свой курс по Прусту, заметил, что философское чтение Льва Толстого — в отличие от Марселя Пруста — невозможно. Вот Бибихин на это и ответил. Сам он как человек и мыслитель обладал некоторыми свойствами, которые помогали ему проникнуть в мир Толстого. Всю свою жизнь до последних дней он вел дневник. То есть он отлично знал, что такое вести постоянный напряженный диалог с «собой теоретическим». Это очень важно, что Бибихин поставил новые вопросы, отмахнувшись от привычных пошлостей («Толстой — великий художник и плохой мыслитель»).

И все же я думаю, что если мы хотим понять то, что можно назвать «религиозным учением Толстого», то его легче уловить в сочинениях. В «Отце Сергии», в «Хозяине и работнике»... да в любом сочинении. Систематического религиозного учения (типа учения Лютера, чтобы на его основе возникло какое-то новое религиозное движение, новая церковь) Толстой не создал. Оно меняет жизнь одного человека, если он в самом деле любит это, оно меняет общий воздух — но как? Как сатуратор. Мне приходит в голову такое сравнение: как рыбам в аквариуме запускают воздух. Чтение Льва Николаевича, мне кажется, делает то же самое. Ты открываешь какую-то его повесть — «Холстомера» или «Хаджи-Мурата» — и вдруг чувствуешь, что идет кислород. Есть чем дышать. Так я понимаю его религиозное значение.

Парравичини: Цитата из книги Бибихина, которую вы тоже приводите в своем предисловии: «Мы вглядываемся в человека как в весть, к нам сейчас обращенную и содержащую в себе ту тайну, участие в которой нам сейчас крайне нужно для нашего спасения…» Это как раз тот кислород, о котором вы говорили. И который мы можем почувствовать. В чем эта тайна, так нужная для нашего спасения? Это высшее — или, если хотите, глубинное — измерение реальности, божественное начало, которое человек с удивлением вдруг открывает в себе и вокруг себя. Недаром во всех произведениях Толстого роды, смерть, любовь, то есть самые таинственные моменты, — это те элементы, где человек максимально приближается к Богу, то есть к тайне бытия. Вот это Толстой как человек вести.

Вопрос из зала: На первой дискуссии из серии «Зачем Толстой?», которая проходила под заголовком «Личность, свобода, государство», говорили о том, что многие идеи Толстого, казавшиеся современникам часто очень странными, маргинальными и резкими, вдруг по прошествии больше ста лет стали «мейнстримом». Например, идея опрощения, или отношение к природе — нынешнее экологическое движение, или отношение к смертной казни. Произошло ли нечто подобное в отношении религиозных взглядов Толстого? Наверное, христианство в самом широком смысле (важно, что мы сегодня говорим не только о православии) тоже меняется и развивается. Есть ли какие-то вещи в религиозных взглядах Толстого, которые сейчас приняты или вызывают бóльшее приятие?

Седакова: Я уверена, что Толстой отвечает каким-то очень глубоким потребностям современного христианства. Все чувствуют сейчас некоторый кризис традиционных форм, традиционного богословского языка. Он становится языком цитат, и его очень многие уже не слышат. И Толстой, который описывает саму феноменологию «жизни по вере», веру как живое событие со всей убежденностью и такими словами, которые он как будто ищет на наших глазах, — он здесь огромная помощь. Его весть (о чем говорила Джованна) можно выразить, «суммировать» по-разному. Одно из таких выражений: ничто, кроме абсолютно правдивого, не устоит. А в правдивом — счастье и бессмертие.

Парравичини: Мне кажется, что именно безоружная сила христианства сегодня важна, «непринудительное христианство», простите такое выражение. Я не берусь судить о России, но могу судить об Италии, где уже не существует «общечеловеческих ценностей» и никакая «публичная принудительная мораль» не может управлять человеком. Ты можешь делать то, что хочешь. Что может держать человека? Куда ему смотреть? Какие у него духовные ориентиры? Именно «безоружная» сила христианства, раскрывающая всю полноту и достоинство человеческой природы, те же самые законы, которые вписаны в сердце человека.

С этой точки зрения мы находимся, как мне кажется, в той же ситуации двухтысячелетней давности, на заре христианства. Когда мы не можем апеллировать — и слава Богу! — к каким-то структурам, которые снимают с нас ответственность и свободу. Нет уже великих инквизиторов, чтобы цитировать Достоевского. Итак, чем мы можем руководствоваться? Именно теми же самыми вопросами, тем же самым опытом, из которых исходил Толстой, говорящий: «…Тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в Него, и я умираю.

Так вот Он. Он — то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить одно и то же. Бог есть жизнь». Это как некое удивление: так я понимаю мистический опыт — как прекрасное утро, которое тебя удивляет. И ты видишь что-то, что больше твоих представлений.

Сапрыкин: Я хотел бы сказать два слова в заключение: поблагодарить Ольгу Александровну и Джованну за этот разговор. Хотел бы поблагодарить за важное напоминание: сегодня, когда мы говорим или слышим слово «вера», часто думаем о традиции, обрядах, религии наших отцов, о неких общности и силе, к которым нам хочется прислониться. И этот разговор сегодня — очень важное напоминание о том, что это лишь одна сторона вопроса, а вера настоящая, религиозная, — это еще и живое чувство, живое переживание, озарение, очень важный внутренний опыт, который сложно передать в словах. И величие Толстого в том, что он нашел для этого опыта выражение, что он смог его не только пережить во всей его полноте и сложности, но и описать, передать и дать нам возможность увидеть какие-то маяки на нашем пути в нашей внутренней жизни. Спасибо за это напоминание.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета

19 ноября 20211567 Современная музыка

Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца

18 ноября 2021198 Театр

Театр Общество

ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко

18 ноября 2021199 Кино

Кино Театр

Театр Литература

Литература Colta Specials

Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века

16 ноября 2021221 Colta Specials

Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией

16 ноября 2021184 Академическая музыка

Академическая музыка Современная музыка

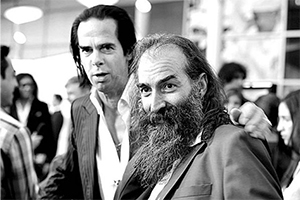

Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата

16 ноября 2021178 Академическая музыка

Академическая музыка