В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

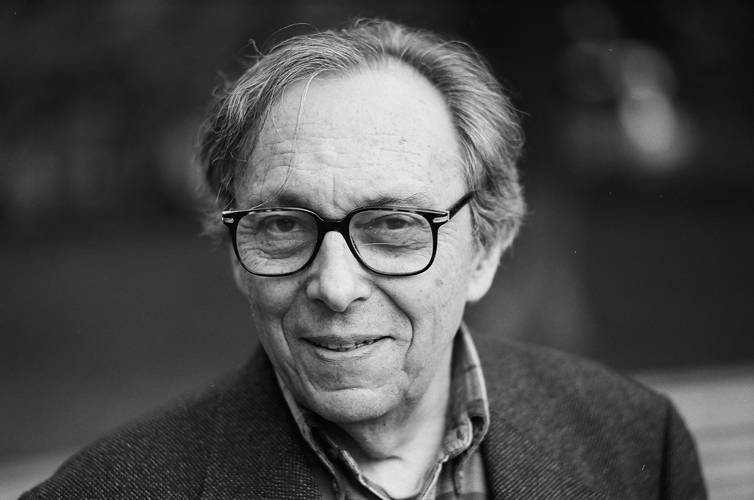

28 ноября 202427082 © Michel Starobinski

© Michel Starobinski Бульвар Философов — одна из улиц Женевы в университетском квартале. Теперь невозможно представить, что Жан Старобинский не пройдет по этой улице, задумавшись, например, о прогулках философов — от античных перипатетиков до фланеров Бодлера и Беньямина. Читательская судьба Старобинского в России была довольно счастливой: сначала сюда пришли его толкования поэзии Пауля Целана и Анри Мишо, которых непривычный читатель воспринимал как минималистов, не очень понимая, что есть минимализм. Старобинский объяснял, что минимализм состоит из беззащитности, а беззащитность — из невозмутимости голоса. Русский читатель, помнивший только шестидесятническую искренность, постепенно привыкал к другой, более глубокой искренности, раскрывающейся в смелости и благоговейном трепете.

Затем в 2002 году появились два тома статей под общим названием «Поэзия и знание» в переводе ведущих отечественных историков культуры. Для наших знатоков Барта и Фуко эта книга была и ожидаемой, и неожиданной: постсоветскому читателю было трудно собрать проблематику французской теории, вопросы телесности, текста, власти, в нечто единое. Книга Старобинского показала, как можно посмотреть на все эти вещи другими глазами после встреч с Расином и Руссо. Читавшие на университетской скамье работу Барта о расиновском человеке легко подхватывали критический пафос, но не критическую ответственность, а Старобинский учил, что нельзя безответственно говорить о писателях, более чем ответственных для своего времени, — хотя ограниченность этой ответственности и есть предмет исследования культуры.

Книга статей Старобинского поразила своим уважением к умению читателя рассуждать. Старобинский, исходя из того, как изобретался «здравый смысл» в эпоху Просвещения, вовсе не считал его исходной читательской позицией, по отношению к которой любые фантазии или рассуждения надстраиваются уже вторым этажом и альтернативой которой может быть только докультурное наивное чтение. Напротив, читательский опыт для Старобинского всегда начинается с опыта проверки собственных возможностей, возможности слышать или пересказывать, делиться прочитанным или таить прочитанное, а «здравый смысл» — только одна из возможных надстроек. Старобинский — квалифицированный врач, и ему ясно, что симптомы болезни могут проявиться не сразу, или проявляются нетипично, или должны быть реконструированы из жалоб больного. Так и «здравомыслящее» чтение — это только один из видов чтения — наподобие того, как к фельдшерской медицине никак не сводятся достижения современной научной медицины.

Старобинский всегда был верен интеллектуальному филологическому движению, которое принято называть женевской школой. Неформальным главой женевской школы можно считать Жана Руссе, который был только на 10 лет старше Старобинского. Главная заслуга Руссе — барокко в его трудах перестало быть предметом формального анализа как апофеоз необычных форм и экспериментов, но было понято изнутри как предел метаморфоз. Согласно Руссе, набор восходящих к античности общих мест включал и подражание, и метаморфозу, и разные формы представления себя другим. Но именно в эпоху барокко открывается, что, оказывается, метаморфозы могут быть опасными, приводить вовсе не к обретению себя в культуре, но, напротив, к фрустрации, к раздвоенности и недоумению. Русскому читателю такой подход напомнит, скажем, рассуждения А.Ф. Лосева о кризисе Ренессанса как эпохи, позволившей себе слишком многое, об «обратной (заметим, не «оборотной», Лосев мыслит структурно, а не сентиментально!) стороне титанизма». Но если Лосев неизменно начинал с интерпретации изобразительных искусств, то Руссе ставил вопрос, как соотносятся социальное «я» и личное «я», переживание и обоснование действия.

Женевская школа во многом основана на психоанализе как исследовании проблемности самого «я» человека. Но для психоанализа воображение — это мир заведомо замкнутый, мир фантазмов и впечатлений, которые только аналитик может вывести на свет. Для женевской школы, испытавшей существенное влияние философии Гастона Башляра, воображение — энергия, постоянное действие, постоянно пополняемый запас впечатлений, и литература в том числе защищает психику от перегрузок.

В интервью Сергею Зенкину, сделавшему для появления русского Старобинского невероятно много, ученый говорил о месте Женевы в истории философии. Настоящим философом он называет создателя современной лингвистики Фердинанда де Соссюра, сравнивая подготовительные материалы к его «Курсу общей лингвистики» с утренними заметками Поля Валери: неологизмы и пропуски, в которых не попытка поймать мысль, как обычно в записных книжках, а усиленная и невидимая извне работа над ней.

Старобинский был публикатором незавершенного труда Фердинанда де Соссюра об анаграммах, звуковой материи древнейших гимнов, шифрующих имя божества. Мысль эта была для его времени очень смелая: мы привыкли связывать шифры с буквами, их комбинациями, гаданием, одним словом, с эзотерикой, ставшей в ХХ веке предметом внимания таких исследователей, как Фрэнсис Амелия Йейтс. У таких философов, как Лейбниц, эта комбинаторика, выстраивающая прежде недоступный сверхсмысл, стала частью математического и логического знания, предвосхитившего современную кибернетику. Но открытие Соссюра показало глубокую укорененность такого поиска большого смысла в самой человеческой природе, точнее, в изначальных культурных занятиях человека. Когда Старобинский опубликовал этюды Соссюра, французский психоанализ получил новый стимул развития: девиз Лакана «Бессознательное структурировано как язык» отныне и вовек имеет историко-культурное измерение.

Наверное, не было ни одного русского читателя, кого не поразило структурирование «акции» и «реакции» как языка культуры в книге «Действие и реакция: жизнь и приключения одной пары», вышедшей у нас в 2008 году: в этой книге Старобинский показал, что реакция в химии, нервно-мышечная реакция и политическая реакция — не омонимы по внешнему сходству, но самодеятельный психоанализ бессознательного европейской культуры, которая пытается справиться со своей же безмерной активностью. Русский читатель, привыкший к рассуждениям Шпенглера о «фаустовской культуре», точнее, усвоивший их как носившиеся в воздухе идеи, с изумлением узнавал, что никакой предрешенности в культуре нет, потому что охотников изобретать всегда в культуре больше.

Что, наверное, больше всего потрясает и сейчас в книгах Старобинского — что для него поведение писателя не менее важно, чем его литературные новации: Руссо-путешественник не меньше повлиял на культуру, чем Руссо «Новой Элоизы», как и Руссо-скандалист — не меньше, чем Руссо «Исповеди». Думаю, аналитическое сравнение подхода Старобинского с социологическими поисками Эйхенбаума («Литературный быт») или Лидии Гинзбург в исследовании литературного поведения, не всегда нашедшими всемирное выражение, еще ждет своего мирового исследователя.

Если бы женевская школа ограничивалась только культурной интерпретацией психологии и психоанализа, ее бы просто не было. Она наследует и французскому сюрреализму, и Коллежу социологии Батая, и жарким спорам послевоенного марксизма. Если Коллеж социологии доказывал, что нет никаких культурных универсалий, что любовь, дружба или благородство изобретены конкретными философами, то женевская школа настаивает на том, что эмоции, такие, как меланхолия или ностальгия, тоже изобретены. Доступная на русском языке книга «Чернила меланхолии», по сути, расширяет фрейдовское понятие остроумия, которое оказывается не только раскрытием структур бессознательного, но и лекарством против депрессии, которое по-разному готовят писатели в разные эпохи. Просто нужно понимать изобретение не как сюрреалисты — как простой прорыв бессознательного в структуры социального опыта, — но, напротив, как единственный способ для социального опыта примириться с собой.

Да ведь само понятие «ностальгия» связано со Швейцарией: гвардейцы-наемники, которых Швейцария поставляла европейским державам со времен религиозных войн, только услышав звуки швейцарского рожка, сразу же оставляли оружие, и поэтому строго-настрого было запрещено хранить в войсках какие-либо народные музыкальные инструменты. И что это — просто тяга к горным пейзажам Швейцарии или, как скажет любой женевец, что-то более серьезное, неспособность примириться с тем, как тебя используют в войне, когда музыка звучит свободно и без всякой пользы? Щепотка анархизма, градус критического марксизма и при этом обильный психоанализ не только индивидуальной, но и коллективной психологии — рецепт женевской школы. А запрос на изучение коллективной психологии, не сводящее ее к социальным реакциям, остается, как показывает продолжающаяся востребованность на Западе наследия Л.С. Выготского — советской школы психологии развития.

Можно читать труды Старобинского как опыты зрения стоглазого Аргуса, позволяющие филологу или историку культуры иначе посмотреть на общеизвестные и малоизвестные факты. Можно читать их как размышление о значении литературы в современном мире, даже если речь идет о Гомере, Рабле или Стендале; иначе говоря, о литературе как главном ресурсе создания «современности». А можно — и гораздо лучше будет — читать Старобинского как философа, напряженно думавшего, почему, хотя тоска или радость создается как то, без чего не будет современности, не будет и нас, тоска и радость не перестанут нас тревожить до самой нашей кончины.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427082 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425355 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428194 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434076 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434631 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437191 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437919 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443495 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443122 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438675 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials