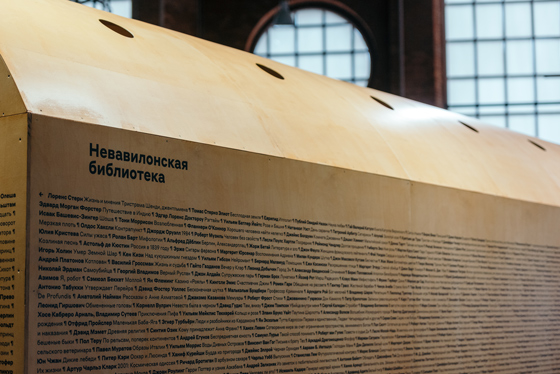

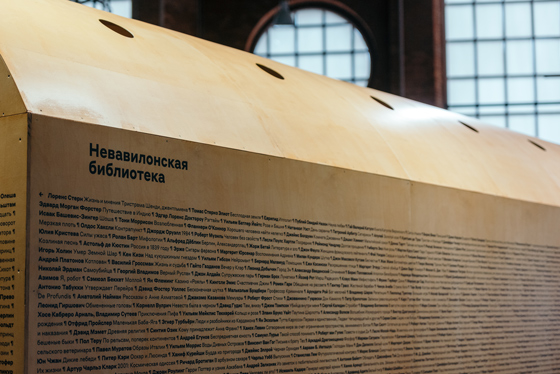

24 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве открывается инсталляция Анны Наринской и Александра Бродского «Невавилонская библиотека». Перед открытием COLTA.RU поговорила с куратором проекта Анной Наринской.

— Почему название вашей инсталляции носит такой, скажем, антиборхесовский характер? Почему ваша библиотека «Невавилонская»?

— Она, скорее, не антиборхесовская, а неборхесовская, как прямо сказано в названии. Борхеса восхищает мысль, что книг больше, чем мы можем прочесть, больше, чем мы знаем, больше, чем мы можем себе представить. Электронные библиотеки, как считается, предсказанные этим рассказом, дают нам эту мысль, так сказать, в ощущении — вот хранилище текстов, которые ты не в силах освоить, которые просто есть.

Многих — ну, например, Сьюзен Зонтаг — этот факт, что ты не можешь прочесть все книги и даже только все хорошие книги, почему-то волновал. А для меня это вещь, скорее, освобождающая. Дающая возможность устроить свой такой кокон из книг. Вот я к пятидесяти годам прочла столько-то хороших книг. Это не значит, что я уже не прочту новых, но создать свой конечный книжный космос, в котором мне хорошо, я могу.

Конечно, «Невавилонская библиотека» — это ностальгическая вещь. Когда я предложила Александру Бродскому: «Давай сделаем такую штуку», — он сказал: «А, это про то, как ты когда-то приходила в гости в разные квартиры и там у всех стояли одинаковые книги». Да, это отчасти про это тоже. Про то, как я приходила в первый раз в чей-то дом, окидывала глазами полки и знала: вон то красное — это Пушкин, а то черное — это Шекспир. Про то, как ты окидывал эти полки взглядом и очень многое понимал про тех, кто здесь живет. Ведь эти книжки были читаны, даны друзьям почитать, возвращены.

Хотя, конечно, разные квартиры бывали. Я помню, как в детстве в Ленинграде пришла в гости к Гординым — у них была необозримая квартира на Марсовом поле. Еще, разумеется, были живы Марианна Яковлевна Басина и Аркадий Моисеевич Гордин. И вся эта огромная квартира была заставлена книгами. Стен не было видно нигде. Сортир тоже весь был в полках, и там были книги. Сейчас так в дорогих ресторанах делают из соображений дизайна, и это меня бесит. А это все были нужные, читаные-перечитаные книги. И там, конечно, не так много узнаваемого прям по корешку для меня было. Но были и маленькие квартиры в блочных домах, как дом, в котором я жила. И там тоже было полно книг — все эти Дрюоны и Дюма, и ты знал, что это выстраданные книги, что за них собрана макулатура и выстояны очереди. А у нас дома хоть и было полно книг, но Дрюона не было, а мне очень хотелось, чтобы у меня свой был. Но мои родители такого чтения не одобряли. Не запрещали, конечно, но не одобряли. То есть у нас дома Дрюона не было осознанно (в нашей «Невавилонской библиотеке» он, кстати, есть — в память о той моей подростковой любви).

Для меня в этих библиотеках важна именно конечность, отобранность, курируемость. Это книги, которые выбраны, это книги, которые тобою прочитаны, обдуманы, оплаканы. Вернее, заплаканы. Вот сейчас я смотрела свои какие-то книжки, открыла один из томов Андерсена с рисунками Трауготов на «Девочке со спичками» — а страница вся заскорузлая, волнами идет. Это сначала я над этим плакала, а десятилетия спустя — моя дочь Соня. Наша инсталляция — про это. Она — памятник этому, а не некоему холодному, как любил Борхес, хранилищу вселенской мудрости.

© Еврейский музей и центр толерантности

© Еврейский музей и центр толерантности— То есть ты хочешь сказать, что эта выставка — на самом деле, твой автопортрет?

— Это и мой автопортрет. И в этом смысле я, конечно, эгоистично рада, что смогла заинтересовать сначала Александра Бродского, а потом архитекторов Надю Корбут и Кирила Асса и дизайнеров Дарью Яржамбек и Юрия Остроменцкого этим проектом. Ужасно здорово, что мое предложение прозвучало для них не как «Давайте вы сделаете что-то, чтобы я могла поставить книжки, которые мне нравятся», а как «Давайте сделаем что-то про нас всех». Потому что хоть это и про меня — это мои набитые книжками внутренности всем показаны, — но это про нас всех. Про наше поколение и вокруг него как минимум.

— В определенный момент нашей жизни с переменой политических обстоятельств, с концом советской власти семантика книги резко меняется. Представление о книге как о сверхнасыщенном смыслами объекте, который помимо собственно текста, содержащегося в книге, репрезентирует еще и разные социальные контексты, смыслы, заключавшиеся в том, что эту книгу было, скажем, тяжело достать, запрещена она была или разрешена, издана за границей или в Советском Союзе и так далее, и тому подобное, — это все разом, так сказать, смывается с концом советской власти. Как этот переход у вас отражен?

— Его можно увидеть при желании, но такой определенной границы там нет. То есть там не сказано словами или знаками: вот этот момент, когда значение и значительность книги меняются. Эта выставка состоит из трех слитых в одно элементов. Это тысяча реальных, скажем так, физических книг, которые находятся внутри этого прекрасного вагона, созданного Бродским, Корбут и Ассом. В этот вагон можно войти, книги можно брать, листать, переставлять местами. А на стенах Яржамбек и Остроменцкий написали список книг, находящихся внутри вагона. Этот список составлен мной в том порядке, в каком я эти книги читала. То есть он начинается с моих детских книг — и детские книги встречаются три раза: сначала я читаю сама, потом Соне, потом Грише. И это, разумеется, разные книги. По ним видно, как меняется время. Сначала мои классические детские книжки. Потом Сонька в конце девяностых — там уже Льюис и тому подобное. Ну и Гришка со всепобеждающими «Петсоном и Финдусом». И вот мне кажется, что в этом списке (который, в сущности, — рассказ о моей жизни) сразу виден тот перелом, о котором ты говоришь. Как на нас в конце восьмидесятых рушатся ранее запрещенные и, главное, просто новые для нас книги. Весь постмодернизм, новая французская философия, детективы, женские романы… Там очень видны, например, 90-е годы, там видно, как вдруг на нас бабахает, вдруг концентрированно в этом списке появляются весь постмодернизм, Малколм Брэдбери... И я, конечно, не очень прекрасный пример, потому что из-за того, что мои родители были почти диссидентами, у нас было очень много запрещенной литературы и, скажем, Солженицына или «Доктора Живаго» я прочла до того, как здесь все стали их читать; и я решила это сделать правдиво, рассказать именно о себе, а не то чтобы это все перенести, когда у нас впервые это было напечатано.

— И это представлено теми самыми изданиями?

— По мере возможности, но совсем не всегда. Там, кстати, есть мои личные книги, причем много. Но это не библиофильский проект, совсем нет. Это про другое. Про то, что это вообще за чувство — быть среди книг. Про то, как ты идешь мимо полки и чисто механически вынимаешь книгу, открываешь — а там «Поэма Горы». Где это еще возможно, кроме как в домашней библиотеке?

— Как говорил то ли Шкловский, то ли Адамович, «как сказано где-то у Розанова...» А именно: самые заветные, важные в смысловом отношении вещи ты находишь в книгах, беря их случайно с полки и открывая буквально на расхлоп. С моей точки зрения, очень верное розановское наблюдение. Я сам много раз этому находил подтверждение.

— Да, это очень важная последовательность. Не ты идешь к книгам с какой-то идеей в голове — «вот сейчас возьму то-то и то-то», — а книга идет к тебе; ты берешь ее, и бац — мир тебе открывается.

Инсталляция вдохновлена совершенно разными вещами, но в частности — норой, в которую падает Алиса в начале «Алисы в Стране чудес». Она обставлена книжными шкафами, и Алиса пролетает туда мимо книжных шкафов, достает «Историю Англии» и потом засовывает в другой шкаф. Вот это про это в том числе. Преподобный Доджсон знал, о чем говорил.

© Еврейский музей и центр толерантности

© Еврейский музей и центр толерантности— Если говорить про инсталляции и вагоны, вспоминается, конечно, «Красный вагон» Кабакова. Никаких отсылок к этому проекту у вас нет?

— Ну, «Вагон» Бродского все-таки совершенно другой, Бродский — другого рода художник. Для меня, надо сказать, сопоставимый с Кабаковым по значительности, хотя в совершенно другую сторону. У нас это про нежность и, да, про память, но про другую память. Для меня тут главная точка отсчета — это комната Гриши Дашевского. Вот кто жил прямо-таки в вагоне с книгами! У меня есть фотография, когда уже в последние годы его жизни я у него была: книги заслоняли ровно половину окна — то есть свет пробивался сквозь книги. Кстати, наша штука посвящена памяти Гриши.

— Как эта выставка вписывается в экспозиционную концепцию Еврейского музея? Почему она там?

— Она прекрасно вписывается — благодаря замечательным архитекторам, которые со мной работают. А почему там... ну, во-первых, евреи — это же народ Книги. А во-вторых, главный куратор Еврейского музея Мария Насимова — именно тот человек, который может взять и оценить такой проект.

— А как эта выставка будет функционировать? То есть это же не только, как я понял, обложки и названия для разглядывания: эти книги могут быть и по прямому назначению использованы?

— Разумеется. Но тогда человеку придется постоять. Но все-таки это, скорее, зайти, побыть. Скорее, это для того, чтобы ты зашел, открыл, посмотрел... Ты можешь войти туда, взять одну книжку, посмотреть, взять другую книжку, посмотреть, и, если ты готов стоять на ногах, ты можешь там прочесть «Войну и мир» или «Улисса», но это будет твой болезненный для ног выбор. Я думаю, что самое правильное — листать, переставлять, просто быть.

— Тяжело было собирать книги для экспозиции?

— Невероятно тяжело! И это для меня прямо ударом оказалось. Я совершенно не понимала, что так будет. Это не говоря о книгах, оказавшихся теперь полузапрещенными: ну, например, книги, которые... считается, что содержат пропаганду наркотиков. Книгу «На игле» попробуй купи или «Низший пилотаж» Баяна Ширянова. Да и без всяких наркотиков — нетиражные книги просто не переиздают. Стихи, например, да и не только их. О том, как мы искали «Прощание с Марией» Тадеуша Боровского, можно просто детектив писать. В итоге нашли у книжного жука в Тель-Авиве — мне подруга оттуда привезла. Важнейшая для меня книга, мне ее как раз Гриша Дашевский дал, когда мы еще учились в университете, и она совершенно меня потрясла. Это совершенно другой способ рассказывания про Холокост — не торжественный, а жестокий.

Почему эти книги не переиздаются? На букинистических сайтах на них очереди. Их за безумные деньги перепродают. «Камни Венеции» Рёскина в дешевейшем издании десятилетней давности стабильно стоят больше трех тысяч рублей. Что это за чушь вообще?

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество