Искусство

ИскусствоБелая, черная и красная животная магия

Философ Оксана Тимофеева о выставке Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления»

27 октября 2021307 Виктор Соснора. Начало 2000-х годов© Анатолий Грицюк

Виктор Соснора. Начало 2000-х годов© Анатолий ГрицюкНекоторые писатели в жизни не выделяются ничем и раскрываются исключительно в текстах. Конечно, иногда рассказывают любопытное, но ведь инженер или врач тоже может поведать что-то такое, о чем больше не знает никто.

Соснора сам по себе был художественным произведением. Понятно, что у каждого «свой Соснора», но для меня сперва открылся он сам, а уже затем — его книги. Оставалось только подивиться сходству со стихами. Будто он был их представителем в реальности.

Во-первых, облик римского патриция. Во-вторых, голос. Таким голосом отдают приказы. Пусть никаких приказов (в том числе и по «армии искусств») Соснора не отдавал, но к его интонациям непременно подмешивалась медь.

Словом, как у актеров уровня Смоктуновского или Юрского, его речь была абсолютно индивидуальна. К примеру, когда Виктор Александрович произносил фамилию поэтессы Бешенковской, это было не одно слово, а три. Первые пять букв подавались крупно, а остальные вроде как прилагались.

Значит, ему не обязательно было, подражая футуристам, красить нос серебряной краской или писать на лбу свою фамилию. Все было ясно и так. Входишь в столовую Дома творчества писателей и понимаешь: все, тут присутствующие, реалисты, наследники Г. Николаевой и Ф. Панферова, и лишь он — «заумник» и «речетворец».

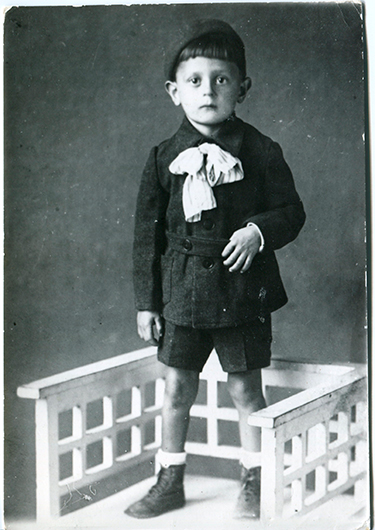

Виктор Соснора. Луга, конец 1930-х годов© Из архива Татьяны Ердяковой

Виктор Соснора. Луга, конец 1930-х годов© Из архива Татьяны ЕрдяковойТакая определенность возникла не сразу. В юности, как он сам объяснял, добавлялись кое-какие детали. Пусть это была не редиска в петлице или упомянутая надпись на лбу, но бархатный пиджак с бабочкой он носил с гордостью.

В его эпоху бархатный пиджак впечатлял не меньше редиски. Когда юный Соснора пришел к Асееву, тот долго разглядывал его через дверной глазок. Вместо ленинградского поэта, работающего на заводе слесарем, перед ним предстал человек из его прошлого.

Пришлось вести переговоры через закрытую дверь. Асеев спросил: «Вы кто?» — а услышав ответ, потребовал паспорт. Наконец документ был предъявлен, и Виктора Александровича пустили в квартиру.

Как известно, футуристов притягивала публичность. Конечно, их манила слава, но дело не только в этом. Сцена давала возможность предстать в образе.

Вот один из них наряжался в желтую кофту. Это был своего рода сценический костюм, символ непричастности миру одинаковых скучных людей. Одеваться так и значило «смазать карту будня».

Виктор Соснора. Львов, 1955© В. Сумин

Виктор Соснора. Львов, 1955© В. СуминКогда положение Сосноры как наследника экспериментов начала века стало очевидным, он сменил гардероб. Уже не надо было ничего доказывать. «Джинсы вечные, вечный свитер…» — написала в посвященных ему стихах Галина Гампер, и это не только образ. Неизменной своей одежде (плюс еще рубашка навыпуск) он действительно не изменял многие годы.

Впрочем, хватало голоса и пластики. Он не говорил, а возглашал. Да еще палец, подтверждая сказанное, взлетал высоко.

Значит, театр бывает без декораций и реквизита. Достаточно актера. Любое произнесенное им слово не уступало слову написанному. Тут тоже присутствовали ритм и глубина. Я бы даже сказал, объем. Ведь глубина — это движение в одну сторону, а объем — в несколько.

О чем он говорил? Например, о стакане. Казалось бы, что можно из него извлечь, а у него вышла отличная история. Еще прибавьте жестикуляцию. Ну и глаза. Они горели так, что стеклянная емкость ценой в семь или восемь копеек превращалась в клад.

Как всегда, Виктор Александрович немного играл. Мы прямо видели, как он идет по лесу и размышляет, что хорошо бы достать стакан. И тут, словно белый гриб, этот стакан вырастает под деревом. Не бумажный, одноразовый, а настоящий, граненый. Будто кто-то свыше к нему обращается: не останавливайтесь, Виктор, не слушайте тех, кто вам запрещает пить!

Истории могут быть оптимистическими, как эта, а также грустными и поучительными. Героиней другого его сюжета была четвертинка. Соснора ее зарыл «на черный день», а потом не нашел. То ли кто-то вырыл ее до него, то ли он перепутал место.

Голос Виктора Александровича опять гремел, а рука взлетала. В рассказе о пропавшей маленькой прочитывалась воля судьбы. Когда-то она была настолько щедра, что подбрасывала стаканы, а сейчас отказывала в том, что ему принадлежит.

Видно, в том и заключается секрет поэзии, что повод может быть любым. Пусть это будут стакан и четвертинка, «желтый одуванчик у забора, лопухи и лебеда». Все прочее, о чем будет сказано, принадлежит автору — и только ему.

Конечно, это не только стихи, но и цирк. Не только потому, что футуристы предпочитали его другим видам театра и об этом говорит то, во что они одевались и как себя раскрашивали. Впрочем, у Сосноры по этой части существовали предшественники поближе. Цирковыми артистами были его родители.

Об эквилибристах еще будет сказано, а сейчас вспомним фокусника. Вид у него таинственный и многозначительный. Еще чуть-чуть — и станет ясно, сколько возможностей хранит самая обычная вещь. Он снимет с головы шляпу и вытащит из нее зайца, а это, согласитесь, не менее удивительно, чем найти стакан.

Александр Соснора и Петр Соснора — отец и дядя Виктора Сосноры, акробаты-эквилибристы, здесь — клоуны. Ленинградский областной цирк. 1934© Из архива Татьяны Ердяковой

Александр Соснора и Петр Соснора — отец и дядя Виктора Сосноры, акробаты-эквилибристы, здесь — клоуны. Ленинградский областной цирк. 1934© Из архива Татьяны ЕрдяковойС Соснорой мы познакомились в те времена, когда я был еще не автором, а лишь сыном автора. Случилось это в Комарове, в Доме творчества писателей.

У Виктора Александровича были разные отношения с обитателями дома, но молодежь он выделял. В число его собеседников входили несколько писательских отпрысков и две юные армянские барышни. Как они здесь оказались, я уже забыл, но помню, что Соснору они всегда вдохновляли на длинные монологи.

Еще, конечно, Соснора выделял Галину Гампер, но это все же особый случай. Галя была прикована к инвалидному креслу, но отлично вписывалась в любую, в том числе молодежную, компанию. По сути, у нее не было возраста — она была столь же наивна, сколь и мудра.

На заднем дворе у Гампер был деревянный стол. Для того чтобы ее коляска могла преодолеть лестницу перед домом, были сделаны специальные сходни, получившие негласное название «литераторские мостки».

После спуска проблем уже не было. Целыми днями, сидя в кресле, как на троне, Галя писала или принимала посетителей. Аудиенции удостаивались Вадим Шефнер, Нонна Слепакова, Лев Мочалов. Соснора был «свой», и ему не требовалось приглашения. Время от времени он подсаживался к ее столу и становился участником разговора.

Я тоже носил за Галей шлейф, или, говоря иначе, возил ее коляску. В сопровождении ее подруги Гриты и Сосноры мы отправлялись погулять.

Однажды Соснора устроил нам экскурсию по Комаровскому кладбищу. Он переходил от одной могилы к другой и рассказывал о тех, кто здесь лежит. Выяснилось, что он знал если не всех, то очень многих — Ахматову и Альтмана, Гитовича и Гора, и о каждом ему было что рассказать.

Опять удивляла интонация. Медь, как всегда, присутствовала, но преобладала теплота. Здесь он был вместе с хорошо знакомыми людьми, и в общем-то не имело значения, что их нет на свете. По крайней мере, когда он о них вспоминал, они вроде как участвовали в разговоре.

Этот наш поход отчетливо вспомнился тогда, когда я смотрел фильм питерского режиссера Владимира Непевного о Сосноре. В нем есть эпизод на Комаровском кладбище. С бутылкой водки в руках Виктор Александрович переходит от могилы к могиле и на каждую выливает немного живительной влаги. Странный ритуал, напоминающий о черных мессах, он сам называет «выпивать с мертвыми».

Впечатления от увиденного тогда и сейчас были похожи. Уж больно близки его отношения с запредельным миром! Впрочем, могло ли быть иначе? Наша прогулка по кладбищу случилась в восемьдесят четвертом, а в восемьдесят первом Соснора пережил клиническую смерть и потерял слух. О своей жизни после он написал так: «…живу посмертно и воспринимаю это как переходный период между смертью прошлой и будущей».

Слева направо (сидят): Ю. Халупович, Л. Агеев, Г. Гампер, (стоят) Л. Халупович, В. Халупович, В. Соснора, Г. Шальман. Комарово, 1978© Из архива Гриты Шальман

Слева направо (сидят): Ю. Халупович, Л. Агеев, Г. Гампер, (стоят) Л. Халупович, В. Халупович, В. Соснора, Г. Шальман. Комарово, 1978© Из архива Гриты ШальманВот что это было. Ощущение принципиально нового опыта. Немногим удалось побывать там и вернуться обратно.

Через несколько месяцев после его операции мы встретились на Невском, и я узнал о том, что произошло в эстонской больнице. Голос у него был веселый и звонкий. Пальцами Виктор Александрович показал размер ткани («величиной в солдатский ремень», — сказал он), которую у него удалили.

Легкомысленный тон следует отметить особо. Именно в этом проявилась порода. Как уже говорилось, Соснора вырос рядом с цирковыми артистами. Ходить по проволоке, натянутой на смертельной высоте, для его отца было занятием привычным и ежедневным.

Во время той встречи на Невском я впервые понял, что моя речь до него не доходит. Он и раньше предпочитал больше говорить, чем слушать, а глухота окончательно превратила его в гуру. Теперь быть его собеседником значило стать свидетелем его монологов.

Чтобы немного отвлечься от непростых обстоятельств его жизни, хочется вспомнить что-то веселое. Хотя бы такой разговор. В начале восьмидесятых я писал кандидатскую диссертацию о Мейерхольде, и несколько раз мы говорили о творчестве режиссера.

Конечно, Соснора высказал несколько ценных соображений. Уж такой он был — буквально по любому поводу мог сказать что-то действительно важное. К тому же (об этом мы еще вспомним) он чувствовал себя человеком, который не только сам создает радикальное искусство, но и отвечает за его творцов.

Завершение одной из наших бесед о Мейерхольде было по-сосноровски красноречиво. Примерно в той же степени, как финал его стихотворения или романа. Помню свои ощущения, когда он сказал:

— У меня есть друг, директор театра «Ванемуйне». Мы поставим вашу диссертацию на сцене. В этой постановке я буду играть роль автора.

Это был первый подарок, который я от него получил. Награда была высокой, но незаслуженной. Что ж, как мы говорили, поэт исходит не из данности, а из возможности. Предмет его интереса, будь то я или еще более недостойный стакан, его фантазия преображает до неузнаваемости.

Следующий приз представлял собой не красивый образ, а редкую книгу. Впрочем, образ тоже имел место, а также узнаваемый жест и интонации с призвуком меди.

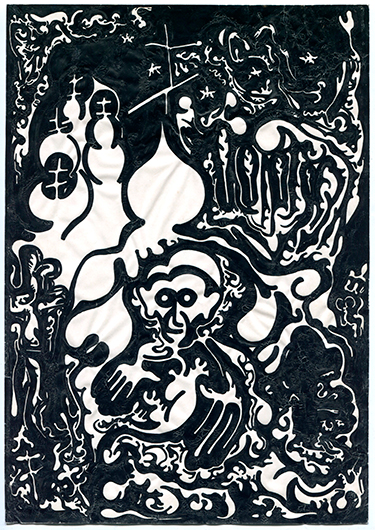

Виктор Соснора. Рисунок. Конец 1970-х годов© Из архива Татьяны Ердяковой

Виктор Соснора. Рисунок. Конец 1970-х годов© Из архива Татьяны ЕрдяковойДальше наши отношения развивались так. Будучи завлитом Ленинградского молодежного театра, я пытался увлечь режиссера Владимира Малыщицкого его исторической прозой. Мы с Соснорой снова общались. Жил он тогда в маленькой узкой комнате почти под крышей Вагановского училища.

По одну сторону коридора располагались окна, а по другую — многочисленные двери. Вы уже догадались, что это не могла быть обычная коммуналка. Виктор Александрович говорил, что когда-то здесь находился дортуар и в нем жили будущие танцовщики.

Соснора утверждал, что его комнате особенно повезло — ее занимал Нижинский. Так что наши беседы мы вели вроде как в присутствии великой тени.

Жизнь в здании на улице Зодчего Росси, буквально переполненном прошлым, способствовала историософским обобщениям. Именно здесь он мне объяснил, что падение Николая II началось в Кровавое воскресенье. Люди пришли с иконами и хоругвями, но императора это не остановило. Впервые в православной стране солдаты стреляли в Бога.

Соснора много знал и помнил, но все же поэтическое преобладало. Не то чтобы он говорил неправду. Иногда хватало небольшого сдвига, чтобы самое обыденное и бытовое засверкало яркими красками.

Вот, к примеру, упомянутый им дортуар. Это слово означает общую спальню в закрытых учебных заведениях. Следовательно, отдельных комнат, как в пушкинском Лицее, тут не было и он не мог наследовать кому-то конкретно.

Не будем ему за это пенять. Поэт сам выбирает линию преемственности. Мог же он так сказать о своем месте в истории русской литературы:

— Путь русской поэзии лежит через Пушкина к Хлебникову и ко мне.

Тут еще больше вопросов, чем в случае с Нижинским, которого он назначил своим предшественником. Впрочем, странно было бы сетовать на отсутствие в этом перечне Тютчева или Мандельштама. Тем и отличается родословная, что она включает не всех предков, а только твоих.

Безусловно, здесь присутствовала гордыня, а значит, и обида. Правда, в середине девяностых ситуация стала меняться, и в его голосе появились оптимистические нотки.

— Такой поэт, как я, — говорил он, — должен выпускать по книжечке в полгода, и в последнее время у меня так получается.

Вот еще одна отсылка к футуристам. Это Блок делил написанное на три тома, а издания Крученых были мал мала меньше. Одна его книга состояла из нескольких слов, но зато каких! «Дыр бул щыл». Возможно, это главное, что он написал.

Футуристы считали, что поэт должен постоянно находиться в поле зрения читателя. Это, кстати, подтверждает его сходство с актером. Ведь актер не может позволить себе передышку. Если собралась публика, то отвертеться уже нельзя.

В девяностые тексты Виктора Александровича выходили один за другим. Притом не большими томами (это произойдет лет через десять-пятнадцать), а малыми порциями. «37», «Ремонт моря», переведенный им «Кадиш» Аллена Гинзберга… Пусть это не двести книг Крученых, но тут дело в принципе. Наконец пришло время, когда Сосноры стало много.

Виктор Соснора. Рисунок. Конец 1970-х годов© Из архива Татьяны Ердяковой

Виктор Соснора. Рисунок. Конец 1970-х годов© Из архива Татьяны ЕрдяковойСпектакль в Молодежном по его прозе не состоялся (уж очень неверное это место — театр!), и мы опять какое-то время не виделись. У меня уже вышла первая книга, посвященная истории рода Дягилевых [1]. Затем вышла вторая — я составил сборник стихов Мариенгофа и написал к нему послесловие [2]. Когда он его прочитал, то сразу вызвал меня к себе.

Помню, сижу у него дома на диване, в руках у меня большой блокнот. Я пишу вопросы, а Соснора отвечает. Иногда не может разобрать почерк, но все равно продолжает говорить. Этот спектакль (или лекция) для одного зрителя (или слушателя) продолжается часов пять.

К разговорам прилагался подарок. Я получил первое издание «Романа без вранья» с такой надписью: «Не от автора, а от покупателя. В. Соснора — Саше. 28.Х.96».

Напрашивается вопрос: что ему приглянулось в моей несовершенной работе? Как уже сказано, он чувствовал себя в ответе за радикальный эксперимент, и каждое слово в его поддержку было для него важно.

В наших беседах не раз повторялось слово «апология». Соснора считал, что все лавры и почести перехватили традиционалисты, а противоположной линии недодано. Так что я вроде как «лил воду» на его «мельницу».

Теперь перейдем к самому главному. Живя на рубеже двадцатого и двадцать первого веков, Соснора ощущал себя человеком десятых-двадцатых годов прошлого века. Не просто поклонником Бурлюка и Крученых, Матюшина и Гуро, Кульбина и Хлебникова, а чуть ли не участником этой компании. Буквально все подтверждало, что его жизнь, продолжающаяся сегодня, началась именно тогда.

Михаил Кулаков. Портрет В. Сосноры. 1971© Из архива Татьяны Ердяковой

Михаил Кулаков. Портрет В. Сосноры. 1971© Из архива Татьяны ЕрдяковойЭто, кстати, объясняет «ячество» Сосноры. Уж если ты создаешь нечто необычное, то скромность тут ни при чем. Футурист всегда — первое лицо. Или, как это случилось однажды, он един в трех лицах: и автор, и герой, и исполнитель пьесы, которая к тому же названа фамилией автора.

Этот самый автор — Владимир Маяковский — жил (и умирал) в нефутуристическую эпоху. Эта эпоха продолжалась и тогда, когда появился Соснора. Как уже говорилось, даже Асеев, некогда футуризмом рожденный, смотрел в глазок — и ничего не понимал. Вдруг стало ясно, что его время не кончилось.

Так, начиная с шестидесятых что-то стало меняться. В Ленинграде Соснору допустили до читателя. Одновременно в Москве гремел Вознесенский. Долгое время их сравнивали и даже объединяли. Не знаю, что по этому поводу говорил Андрей Андреевич, но Виктор Александрович очень сердился:

— Меня считают ленинградским Вознесенским, а ведь я совсем другой. К тому же Вознесенский пишет все хуже, а я все время иду вверх.

Помню, когда он это сказал, его указательный палец уверенно устремился в сторону потолка.

Несходства в этом соперничестве действительно больше, чем сходства. Хотя Вознесенского интересовал опыт Бурлюка и Крученых, но он не ощущал себя ни футуристом, ни заумником. Для Сосноры это было принципиально. Поэтическая речь Виктора Александровича часто граничила с темнотой, переходила в бормотание, и в этом заключалась магия его стихов.

В связи с этим придется опять вспомнить себя. Соснора равнодушно отнесся к моей книге о Дягилевых, и я его абсолютно понимаю. Настоящего будетлянина вряд ли заинтересует судьба рода, история прирастания новыми талантами, выросшими из одного корня. Зато, как и положено футуристу, его влекли разрывы. Даже обозначенная им эволюция русской поэзии по большей части состояла из пропущенных звеньев.

Конечно, разрывы бывают тектоническими, независимыми от воли отдельного человека, а бывают такие, в которых поэт самолично поучаствовал.

В апреле девяносто шестого года Сосноре исполнилось шестьдесят лет, и в честь этой даты устроили вечер в музее-квартире Пушкина. Пришли все, кто был заявлен в афише. Виктор Александрович тоже должен был быть, но чуть ли не в день мероприятия стало известно, что он улетел в Германию.

Произошло то, что в терминах Ю. Лотмана именуется минус-приемом. О Сосноре было сказано много глубокого и точного, но он сам в это время находился далеко. Впрочем, отсутствие в данном случае оказалось выразительнее, чем присутствие.

Как мы помним, он чувствовал себя живущим «между смертью прошлой и будущей». В каком-то смысле этот вечер был репетицией последней, уже окончательной, смерти. Видно, Виктор Александрович представил, что он уйдет, исчезнет, растворится, а разные люди будут о нем говорить.

Автор благодарит Татьяну Ердякову за предоставленные фотографии.

[1] А. Ласкин. Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты: документальный роман. — СПб.: Ассоциация «Новая литература», альманах «Петрополь», 1994.

[2] Неизвестный Мариенгоф / Составление, подготовка текста, примечания, послесловие Александра Ласкина. — СПб.: Фонд русской поэзии, издательство «Лань», библиотека альманаха «Петрополь», 1996.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоФилософ Оксана Тимофеева о выставке Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления»

27 октября 2021307 Литература

ЛитератураОльга Балла-Гертман — о том, как книга Людмилы Гоготишвили меняет историю философии

27 октября 2021197 Colta Specials

Colta Specials Литература

Литература Современная музыка

Современная музыка«Наш праздник, который всегда с тобой»: композитор и пианист представляет свой новый видеоклип

26 октября 2021504 Общество

ОбществоУчастники Posthuman Studies Lab рассказывают Лене Голуб об интернете растений, о мощи постсоветских развалин, о смерти как основе философии и о том, что наше спасение — в образовании связей

26 октября 2021280 Искусство

ИскусствоАвторы нового «Соляриса» в театре «Практика» — о Тарковском, иммерсивных мирах и пучине ковида

25 октября 2021229 Современная музыка

Современная музыкаБулат Халилов, создатель Ored Recordings, — о новых проектах, проблемах этнографических лейблов и о взаимодействии фолк- и поп-музыки

22 октября 2021220 Литература

Литература Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

ЛитератураИз книги Гриши Брускина «Клокочущая ярость: революция и контрреволюция в искусстве»

20 октября 2021256