Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?

Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202329171 Константин Фазольт© Dan Dry / The University of Chicago

Константин Фазольт© Dan Dry / The University of ChicagoПрофессор Чикагского университета Константин Фазольт — внучатый племянник Владимира Набокова, внук Софьи, любимой кузины писателя, сын бывшего немецкого солдата и дочери фабрикантов — в интервью берлинскому писателю Григорию Аросеву рассказывает о себе и о родственниках.

— Где и когда вы родились?

— Я родился в 1951 году. Строго говоря, в городе Бойле. Тогда это был отдельный город напротив Бонна, по другую сторону Рейна. Сейчас Бойль больше не существует как отдельное поселение, поскольку он был включен в состав Бонна. Между Бойлем и Бонном всегда было соперничество, а еще важно то, что во времена моего детства были люди, говорившие, что лучше покупать недвижимость или снимать квартиру в Бонне, на левом берегу Рейна, поскольку, если сюда придет Красная армия, правый берег может стать местом, где русские остановятся. Поэтому левый берег мог казаться чуть более привлекательным (хотя об этом говорили, скорее, в шутку). Но я родился именно в Бойле, и вот почему: несмотря на то что моя мать была из Бонна, к тому моменту, когда я должен был родиться, больница, в которой это должно было произойти, — больница святого Иоанна в Бонне — была все еще оккупирована бельгийцами, поэтому мать была вынуждена выбрать больницу в Бойле.

Вырос я в Бонне, в доме, принадлежавшем моему дедушке со стороны мамы — Вильгельму Весселю. Он был из семьи промышленников, которая владела несколькими фабриками (керамической, кафельной) с середины XIX века. Он был достаточно зажиточным человеком и сначала не очень хотел заниматься этим бизнесом, поскольку в молодости он хотел стать фермером и изучал сельское хозяйство. Но его отец умер в середине Первой мировой войны от болезни — я точно не знаю, от какой. Он принял от своего отца весь бизнес и стал заниматься им с середины Первой мировой войны — думаю, с 1915 года, — занимался им до начала 1960-х и в определенной степени был вовлечен в него до самого конца его жизни, до 1967-го. Ему удалось сохранить дело во времена Гитлера и оккупации, хотя это не очень приятная тема. Я знаю, что у него было много связей, и я сомневаюсь, что все они были приемлемыми.

Итак, у моего дедушки был очень хороший дом в Бонне, на Драхенфельсштрассе (Drachenfelsstrasse), сейчас это улица Курта Шумахера. Дом был буквально в двухстах метрах от того места, где тогда заседал парламент.

Нижний этаж здания, где я жил и рос, тоже был занят бельгийцами. На среднем этаже жили мои дедушка и бабушка, Вильгельм Вессель и Вайолет Джойс, на верхнем — мои родители, Вера Вессель и Николай (Николаус) Фазольт, а с 1951 года и я. Я не знаю, когда мои родители туда переехали — наверное, в 1946 или 1947 году. В конце войны они жили в Баварии, на ферме дедушки. Затем, в 1952 году, родилась моя сестра Натали, Ната. И мы жили там до 1956 года, а в 1956-м мы переехали в Бад-Годесберг. Там мы поселились в доме, который был куплен заводом, где в то время работал мой отец.

Когда мы еще жили в Бонне, няня выводила меня на прогулки рано утром, и я помню, что иногда видел немолодого дружелюбного господина в черной одежде и в шляпе. Однажды он наклонился ко мне и сказал пару слов наподобие: «Доброе утро!» — и пошел дальше. Я хотел продолжить с ним знакомство, и, когда он двинулся дальше, я увязался за ним. Но он вошел в здание парламента, и, когда я добежал туда, меня остановила охрана, не позволив двинуться дальше, — а сам он пришел на работу. Тогда я не знал, что это был Конрад Аденауэр.

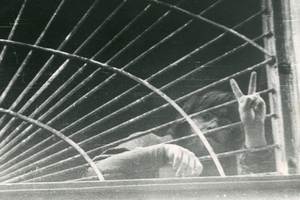

Как я уже сказал, мы жили в Бонне до 1956 года, а потом переехали в Бад-Годесберг, сейчас это тоже часть Бонна. Мы поселились на улице Франкенграбен (Frankengraben), которую в 1963 году переименовали в аллею Кеннеди (Kennedyallee) — через месяц после убийства Джона Кеннеди. Он посещал Бонн летом 1963 года, и я помню, как его машина подъезжала к американскому посольству мимо нашего дома. У меня осталась фотография, которую я сделал сам: на ней Кеннеди машет людям, собравшимся у его машины.

Джон Кеннеди в Бонне. Фото Константина Фазольта© Из личного архива Константина Фазольта

Джон Кеннеди в Бонне. Фото Константина Фазольта© Из личного архива Константина Фазольта— Знаете ли вы историю своего имени?

— Я спрашивал родителей. Мать ничего не говорила об этом, а отец рассказывал, что он хотел, чтобы у меня было русское имя, но также чтобы его могли свободно выговаривать немцы. Поэтому вариант, к примеру, Мстислав был не очень-то реальным — моего лучшего друга в Германии зовут Мстислав. Ну и отец не хотел, чтобы меня звали Сашей, Митей или Петей, поэтому — Константин. Отец никогда не говорил мне, что это имя было выбрано в честь кого-то из родственников. Думаю, ему просто нравилось, что оно звучит достаточно понятно на немецком, а также что это хорошее русское имя. Кроме того, это имя одного из православных святых.

— Религия играла какую-то роль в вашей жизни?

— Мама была протестанткой, хотя не была особо связана с церковью. Зато моя бабушка Софья Фазольт, урожденная Набокова, была верующей православной, и она была по-настоящему религиозной. Она ходила в церковь и принадлежала к самому консервативному крылу православной церкви за пределами России. А когда я пошел в школу, произошла следующая история.

Софья Набокова-Фазольт и Константин. 1951© Из личного архива Константина Фазольта

Софья Набокова-Фазольт и Константин. 1951© Из личного архива Константина ФазольтаВ Германии при поступлении в школу нужно было определиться с религиозной принадлежностью, так как религия была частью обязательного обучения. Моего отца спросили: «К какой конфессии принадлежит ваш сын?» Он ответил: «К русскому православию». Чиновник ему ответил: «У нас такой нет! У нас есть только католическая и протестантская церкви». — «Но Русская православная церковь отличается от этого всего». — «Но вы в любом случае должны что-то выбрать. Вы — русские православные, вы недолюбливаете папство, папу римского, верно?» Отцу этот вопрос показался крайне странным, но что-то нужно было ответить, и он сказал, что да, наверное, это так. «Тогда он — протестант». Так и получилось, что я вырос, изучая протестантизм, но в то же время я всегда знал, что я — православный, и жил там, где было распространено католичество.

Это было ключевым фактором для самоосознания, когда я рос. Я не мог поверить, что все три совершенно различные вещи — то есть конфессии — правдивы. Мне нужно было найти свой путь. И это — самое важное воспоминание, которое у меня осталось о детстве.

— Какая обстановка царила в те годы в Западной Германии?

— Ситуация в Германии после Второй мировой войны — для такой семьи, как моя, — была крайне непонятной. Все дело в том, что мы не были жертвами. Когда ты жертва Второй мировой войны, ты был потерпевшим и знаешь, что делать. Если ты на востоке и ты — коммунист, ты тоже знаешь, что делать. Но если ты на западе и не был ни жертвой, ни сторонником СС, но, как мой отец, был всего лишь мальчиком-солдатом (когда началась война, ему было всего 18 лет) — твое положение было весьма неопределенным.

Когда мне было года четыре, мама пыталась мне разъяснить, что тогда происходило. Она сказала, что в Германии был «очень плохой король» и последствия его действий ощущаются до сих пор. Я знал, что во всем этом что-то было не так. Я чувствовал это, но не знал, что конкретно, и поэтому моей основной целью, которую я стал осознавать к двенадцати-тринадцати годам, было разобраться, что же все-таки происходит, и найти что-то значимое, истинное и то, чему я мог бы доверять. И это привело меня в гимназию: там я изучал латынь, греческий, и затем — по определенного рода семейной традиции — в течение двух лет я прослужил в бундесвере.

— У вас не было мысли начать профессиональную карьеру военного?

— Меня тянуло к знаниям. Я хотел учиться в университете, и я знал, что мой отец не будет меня заставлять делать карьеру в армии. Думаю, его отец не оставил ему выбора, и ему самому это не нравилось. Но зато во время срочной службы — и впервые в жизни! — я встретил обычных людей. В моей семье такого никогда не было. Мы жили в золотой клетке: мы были богаты, и хотя моя мать всегда и говорила, что мы небогаты, но на самом деле по сравнению с другими людьми мы были действительно богаты. Это были не наши собственные деньги, эти деньги поступали от фабрик и заводов, но это были большие деньги. Мать хотела сохранять нас в безопасности, что для нее значило держать нас дома, не разрешать нам много общаться с другими людьми и приводить их к себе в гости. Мы, я и моя сестра, были изолированы. Мы ничего не знали о реальном мире. Но я, по крайней мере, знал, что он существует, хотя не понимал, что он конкретно собой представляет. Я начал службу в армии в 1969 году, и тогда мои глаза открылись. Мне очень нравилось видеть реальных, настоящих людей, нравилось с ними общаться. В первые недели я узнал, что для парней восемнадцати лет самое важное — женщины и пиво. Это все. Про все остальное можно забыть, это преходящее, но эти две вещи — навсегда.

— Вы заговорили о «женщинах и пиве». А что вы тогда знали о взаимоотношениях полов?

— В армии мы много трепались о сексе, изначально я даже немного смущался, потому что раньше у нас дома не заходили разговоры о том, что такое секс. Чтобы понять почему, следует знать, что собой представляло мое детство, пока я рос. Я жил в очень хорошем доме в Бад-Годесберге: с родителями, сестрой, няней, горничной, садовником, личными водителями — и так далее. Но родители на самом деле не общались со мной, а прислуга должна была передавать им все, что я им сам говорил. Школа моя была в Бонне — пять километров от дома, слишком далеко, чтобы заводить друзей среди одноклассников. Я был изолирован от всех.

На моего отца очень глубоко подействовала Вторая мировая война: он был ранен; то же самое было с моей матерью, хотя и немного в другом ключе. Свободно мы особо не разговаривали, даже с отцом. Он был интересным человеком, но мы ни о чем не разговаривали. И с матерью — в том числе из-за того, что у нее была большая антипатия к мужчинам. И, когда я делал что-то, что ей не нравилось, она говорила мне: «Ты такой же, как отец!» С моей сестрой Натали она общалась куда больше, что для меня было, в принципе, неплохо, потому что позднее это мне позволило легче выйти из этой изоляции и отделиться, в то время как моя сестра была слишком глубоко погружена в семью. Сестра была между матерью и отцом, и всю свою жизнь она прожила между ними, стараясь сделать их счастливыми. Родители постоянно пикировались, просто все время — критиковали друг друга, не соглашались друг с другом, и, хотя они никогда не повышали друг на друга голос, в воздухе всегда ощущалось напряжение. Но они любили друг друга: по-своему, но действительно глубоко.

Однажды, когда мне было восемнадцать лет, я вернулся с сестрой домой после каникул, и тогда я узнал, что мать застукала отца в постели с дочерью ее лучшей подруги. В моей кровати: это произошло в той комнате, где обычно жил я. Мама нас спросила: «Что я должна делать в этой ситуации?» Ната не знала, как реагировать, а я сказал: «Конечно, надо развестись с этим сукиным сыном». Но мать ответила мне: «Я никогда не разведусь с ним, потому что когда-то наступит тот день, когда я буду сидеть старой в инвалидной коляске с трясущейся головой, и в тот день я хочу, чтобы кто-то так же сидел рядом со мной в такой же инвалидной коляске, и единственный человек, который сможет быть со мной вместе, — он, я хочу, чтобы он был со мной, и я никогда с ним не разведусь». Я все же думал, что ей следовало бы с ним развестись, потому что отец всегда с ней так обходился: у него были любовницы. Но тех слов матери я никогда не забуду: «Я с ним не разведусь».

— Расскажите о вашей сестре: кем была Натали?

Константин и Натали с бабушкой Софьей Набоковой-Фазольт (вторая слева в первом ряду) и мамой Верой Вессель (слева в светлой кофте). Бонн, 1954© Из личного архива Константина Фазольта

Константин и Натали с бабушкой Софьей Набоковой-Фазольт (вторая слева в первом ряду) и мамой Верой Вессель (слева в светлой кофте). Бонн, 1954© Из личного архива Константина Фазольта— Это очень грустная история. Она на год моложе меня. У нашего отца были не самые сердечные отношения с нами, детьми, но все-таки с дочерью, моей сестрой, близости было чуть больше. И у меня было ощущение, что сестра может быть напугана тем, что я ей завидую. Поэтому значительная часть моих с ней отношений сводилась к тому, чтобы доказать ей, что я вовсе не завидую, что я всегда рядом с ней, что она моя младшая сестра, что я люблю ее и что мы вместе. У нас были хорошие отношения примерно до первой половины 1960-х. Она унаследовала от нашей матери мнение, что все мужчины ужасны, что мужчинам нельзя доверять, что они обманывают и нельзя общаться с мужчинами — только с женщинами. Сестра часто обсуждала и осуждала меня с моими бывшими женами... Я не могу винить ее за это, она не знала лучшего пути и была не очень сильным человеком.

Большýю часть своей жизни она посвятила тому, чтобы искоренить то, что было неверно, неправильно между нашими родителями, чтобы помочь им понять друг друга. Она потратила очень много сил на это, и она никогда в достаточной степени не вкладывалась в саморазвитие. Родители всегда обеспечивали ее: ей никогда не надо было думать о деньгах. У нее не было возможности развиваться и вести независимую жизнь.

Она пыталась по моим следам изучать историю, но это у нее не очень пошло. Тогда при моей полной поддержке она стала учиться рисованию и изобразительному искусству, и это было для нее хорошим вариантом. Она рисовала с раннего детства и была очень одаренной. Какое-то время она училась в Париже, и через два года после того, как я уехал в Нью-Йорк, она опять же последовала по моим следам — и тоже уехала в Нью-Йорк. Она обучалась в Институте Пратта в Бруклине, получила степень магистра, работала художником-графиком. В то время она была молода и хороша собой, пользовалась постоянным вниманием мужчин. Любовников она меняла, но стабильных отношений не было никогда, и замуж она не вышла.

Ей также не удалось укорениться в США и получить там статус резидента. Каждое лето на три-четыре месяца она ездила в Германию к родителям, и поэтому она не могла выстраивать карьеру художника-графика. Это очень конкурентная среда, в которой нужно удерживать клиентов. А ей приходилось постоянно уезжать, и, когда она возвращалась, конечно же, клиенты больше ее не ждали. А однажды, в 1994 году, ее завернули на границе и навсегда отправили обратно в Германию. Это был большой шок для нее, и она не смогла от него оправиться.

После этого она жила в основном с родителями на ферме, которую мама унаследовала от своего отца, в маленькой деревне между Мюнхеном и Зальцбургом, где живет полсотни человек. Она проработала недолгое время в Мюнхене, но в основном жила на ферме, была абсолютно изолирована и зависима от родителей. Они ее содержали, ей приходилось выслушивать их претензии, что она ничем не занимается, у нее нет мужа, друзей, и в целом из-за того, чтó она делает со своей жизнью. Они ей не помогали как-то поменяться.

Последние десять лет своей сознательной жизни она провела в большой тревоге, потому что не знала, что будет делать, когда родители умрут. Она была неспособна управлять собой самостоятельно: у нее не было своего источника доходов, она не знала ничего о том, как управлять деньгами.

Потом у нее появились признаки психических проблем, деменции. Это началось, скорее всего, еще в 1990-х, а диагноз был поставлен только в 2014 году: болезнь Альцгеймера. Год спустя, после смерти отца (мама умерла еще в 2010-м), я нашел для нее хорошее проживание — на старой вилле в Бад-Годесберге с отдельными комнатами для пожилых людей и под надзором профессионалов, занимающихся людьми, страдающими от болезни Альцгеймера. Ей самой там тоже понравилось, и это изменило наши отношения. Она была очень благодарна мне и в течение первых двух-трех лет каждый раз, когда мы общались, говорила: «Коко (это мое семейное прозвище), я так благодарна за то, что ты сделал для меня, что ты нашел место, где обо мне могут позаботиться, мне никогда не нужно будет отсюда переезжать, и люди так хорошо ко мне относятся». Тогда нам наконец удалось установить и какое-то время поддерживать дружеские отношения. Это было хорошей концовкой такой длинной и сложной истории.

С 2015-го она живет там, но сейчас она уже не говорит и больше никого не узнает: ее сознание абсолютно исчезло.

— Где вы учились после армии?

— В 1971 году, после армии, я сначала отправился в Лондон на полгода. На меня всегда оказывалось давление, чтобы я шел в семейный бизнес, и это давление исходило даже не столько от родителей, сколько от каких-то третьих лиц, особенно от людей, работавших на фабрике, унаследованной моей мамой. Они говорили: «Твоя семья владеет этим делом более ста лет! Почему бы тебе тоже туда не пойти и не заниматься им?» Но я никогда не хотел этого: я отвечал, что ненавижу бизнес и не хочу им заниматься. Я не хотел зарабатывать деньги, я всего лишь хотел разобраться, что происходит вокруг. Мне это было действительно нужно: понять, кто я, где я, почему я здесь и что вообще происходит.

Бизнес был не для меня, но это давление просто так не исчезало, я его постоянно чувствовал. А потом у меня появилась возможность на полгода поехать в Лондон — а произошло это благодаря тому, что мы с отцом часто ездили кататься на лыжах в Австрию, где отец однажды встретил своих знакомых, которые работали в крупной страховой компании Lloyd's. Отец предложил, чтобы я туда поехал и поработал стажером. Я знал, что не пойду в бизнес, но это была отличная возможность пожить полгода в Лондоне. Это было хорошее, веселое время.

В марте 1972 года я вернулся обратно. К тому времени я решил, что буду изучать философию: у меня были традиционные немецкие взгляды, которые предполагали, что, если ты хочешь знать правду, тебе нужно изучать философию. Я начал изучать философию в Бонне, это был мой основной предмет. Мы должны были изучать как минимум два предмета, один из которых был нашей специализацией (major), и это была философия. И также у нас был minor — дополнительный предмет, который мы должны были изучать, и я выбрал историю. Я также выбрал английскую литературу, я тоже хотел ее изучать и выбрал ее как мой дополнительный minor. Мне понадобилось меньше года, чтобы понять, что философия — это не то, с чем мне хотелось бы идти дальше, что я хочу изучать. По крайней мере, не в таком классическом и консервативном университете, как Боннский. Я решил полностью переключиться на историю, потому что история подразумевает изучение того, что произошло, что было конкретно. Это было более многообещающим, так как философия только казалась узкоспециализированной формой интеллектуальной истории. Но я никогда не терял интереса и к ней, к философии. Я не мог плотно следить за ней и заниматься ею после того, как покинул Германию в 1975 году.

Я уехал, чтобы получить докторскую степень (PhD) в Колумбийском университете, и это открыло мне глаза, потому что разница между обучением в Германии и в США была разительной. В Штатах мы учились день и ночь, мы учились днями напролет, и, можно сказать, нам нужно было работать в университете, в то время как в Германии это была просто пустая трата времени. Там мы просто сидели на факультете, слушали лекции, и у меня даже были определенные успехи, но по большей части я не очень многому там научился. За первый семестр в Колумбийском университете — за первые три месяца — я узнал намного больше о том, что значит быть историком, чем за два с половиной года в Боннском университете. Кстати, в течение одного года я учился в Гейдельбергском университете. Тогда я уже знал, что позднее поеду в США, и я хотел заниматься наукой всерьез, а в Гейдельберге была сильная кафедра философии. Это было правильное решение, так как я учился у выдающихся преподавателей.

В 1975 году я уехал в США. В Колумбийском университете я встретился со своим научным руководителем, и он спросил: «Я вижу, что вы хороши в языках, в латыни, вы достигли успеха в университетах Бонна и Гейдельберга. Вы могли бы поехать куда угодно. Почему вы приехали учиться у меня здесь?» Но у меня не было ответа: я правда хотел учиться в Колумбийском университете, а непосредственной причиной, которую я не назвал, было то, что я поехал в Америку вслед за Татьяной Ледковски, моей кузиной и любимой женщиной, на которой я женился пару лет спустя. Татьяна по разным причинам была в Германии с 1971 по 1974 год. Мы влюбились друг в друга. Она вернулась в США и надеялась, что я поеду туда за ней, — и я поехал учиться. Мне повезло: в 1974 году я бы в любом случае поехал в Нью-Йорк — на празднование 75-летия бабушки, Софьи Набоковой (она взяла обратно свою девичью фамилию после развода со своим мужем, Виктором Фазольтом). Благодаря этому я смог посетить Колумбийский, Принстонский и Йельский университеты, чтобы понять, куда я хочу подать документы.

Константин Фазольт, Софья Набокова-Фазольт и Татьяна Ледковски. 1977© Из личного архива Константина Фазольта

Константин Фазольт, Софья Набокова-Фазольт и Татьяна Ледковски. 1977© Из личного архива Константина ФазольтаЯ подал документы и в Гарвардский, и в Колумбийский университеты. Все знают о Гарварде, но у меня там был знакомый — Всеволод Сечкарев, профессор русской литературы, который был руководителем докторской диссертации моего отца. Он думал, что мне хватило бы только упомянуть фамилию Сечкарев — и меня бы приняли. Но Гарвард отказал мне, а Колумбийский предложил стипендию. Я приехал в Колумбийский университет в 1975 году. И уже через полгода пребывания в Нью-Йорке я знал, что больше никогда не вернусь жить в Германию.

— Но вы же бывали в Германии после того?

— Конечно, я навещал родителей и сестру не реже одного раза в год, и для меня это было важной задачей — не потерять с ними связь, оставаться в хороших отношениях, отдавать дань уважения родителям. Я не хотел ни с кем рвать отношения — особенно из-за того, что мой переезд в США стал для них своего рода пощечиной. Особенно я не хотел разрыва связей после получения мною американского гражданства: это произошло в 1985 году, когда я работал в Чикагском университете.

— Получается, вы уехали из Германии, чтобы изменить обстановку вокруг себя?

— Да. Моей движущей силой было то, что я хотел выбраться из ситуации, в которой я не мог себя проявить, не мог сказать, что происходит. А проявить себя я не мог из-за того, что у моих родителей были очень сильные связи в немецком обществе. Германия вся построена на связях, и с этим ничего нельзя сделать, я бы не смог сломать эти связи. Если бы мне нужна была помощь, отец мог бы связать меня с кем угодно: с преподавателями, с людьми бизнеса, он знал всех и везде. Но я хотел проявить себя сам: разобраться с тем, кто я такой и из чего я сделан. Я не хотел никому быть должным. Это было движущей силой.

И к тому же у меня не было перспектив в Германии из-за национал-социализма, из-за Третьего рейха, из-за нашей позиции во времени и в пространстве. Я знал, что не смогу в Германии чувствовать себя комфортно, и переезд в США сделал мою цель — добиться чего-то — более достижимой.

Этот переезд открыл мне на многое глаза. Один из моих преподавателей, старый заслуженный профессор истории, с которым мы много говорили о его предмете, сказал, имея в виду мой отъезд: «Если у тебя есть такая возможность, это обязательно нужно сделать, непременно. Очень важно, чтобы ты поехал, в этом случае ты узнаешь в том числе много вещей о Европе, которые мы здесь не можем увидеть, не можем заметить из-за силы национальных традиций, которые ограничивают наше мышление. Мы знаем, что застряли в своей узости, но мы не можем из нее выбраться, мы не знаем, как это сделать. Если ты поедешь в Америку, ты узнаешь, как это сделать. Ты сможешь вернуться и рассказать нам. И наоборот: ты им тоже нужен, потому что они нуждаются в людях, которые осведомлены и что-то знают о Европе. Ты можешь научить их детей чему-то. В Америке мало знают о Европе, мало знают о других культурах. Да, у них смесь культур, но это поразительно — как сильно среднестатистический американец сфокусирован на Америке и как мало он знает об остальной части мира».

Многие люди воодушевили меня на отъезд. И мой отец предоставил мне такую возможность — он поддерживал мое обучение в Колумбийском университете, помогая материально. Весомой причиной было и то, что я находился в отношениях с Татьяной.

— Как проходила ваша жизнь в США сразу после приезда туда?

— В первый год я остановился в International House: это место, которое создано специально для иностранных студентов, чтобы помочь им привыкнуть к жизни в Америке. Это благотворительный фонд, и у них есть комнаты рядом с университетом для студентов. Такое же место есть в Чикаго. Половина студентов там — американцы, студенты первого курса, а вторая половина — иностранцы. Там я нашел многих друзей. Я, можно сказать, акклиматизировался, привык к обучению в университете. Через год я переехал в квартиру в Верхнем Ист-Сайде.

— Вы получали стипендию?

— Отец поддерживал меня, а также я на первый год получил стипендию Колумбийского университета, которая включала в себя плату за обучение и деньги на повседневные расходы. Но университет находился в не очень хорошем финансовом положении, поэтому после первого года они отменили выплаты на повседневные расходы. Это никак не было связано с моей успеваемостью — оценки у меня были весьма хорошие. Они просто экономили. Когда я спросил, почему они лишили меня стипендии, они ответили: «Мы знаем, что ты тут уже год, и мы знаем, что ты не отчислишься только из-за того, что мы тебя сняли со стипендии». Несколько лет назад я узнал, что они так же поступали со своими студентами начиная с 1950-х годов. Конечно же, я был очень зол на них. Отец продолжал поддерживать меня: для него это не составляло проблему; думаю, я бы и сам справился, но, конечно же, это сделало мою жизнь намного проще, и я за это в долгу перед отцом. А через три года, в 1979-м, я начал зарабатывать какие-то деньги — преподавал бакалаврам.

— Как и почему вы оказались в Чикаго?

— Степень PhD я получил в 1981 году. В 1980-м я стал изучать рынок труда, а это был год избрания Рейгана. В то время Америку захлестнула волна рецессий. Даже до того, как Рейган стал президентом, было ясно, что университеты выпускали намного больше PhD, чем было нужно рынку. Я учился успешно, но тема моей диссертации была малопонятной широкому кругу лиц — очень специфической («Уильям Дюрант-младший и его «Tractatus de modo generalis concilii celebrandi»: ранняя соборная теория XIV века»). Я осознанно выбрал нечто непопулярное, что никто раньше не изучал. Я люблю заниматься такими вещами, потому что это очевидная возможность делать настоящие открытия.

Итак, я вышел на рынок труда. В первый год поиска работы мне не поступило ни одного приглашения на собеседование. Но я получил постдок (ставку научного сотрудника после защиты диссертации. — Г.А.) в Колумбийском университете. Это была удача. Я получал средства в течение двух лет, до середины 1983-го. И лишь на третий год, когда мои средства подходили к концу, меня пригласили на собеседование — в колледж Хилсдейл в штате Мичиган. Это оказалось крайне консервативным местом! В основном там учились дети из очень состоятельных семей. Сам городок находился в совершенной глуши, там жило около 10 тысяч человек. А еще я отправил свои документы в Чикагский университет, так как руководитель моей докторской посоветовал мне это.

Я ни на что не рассчитывал, потому что университет давал объявление о вакансии по совершенно иной специальности, нежели моя, — но в итоге мне предложили там работу! Это было лучшее, что я мог бы получить, потому что Чикагский университет был выдающимся учебным заведением. Но были и большие сложности — как в личном, так и в профессиональном плане: у меня было двое маленьких детей, и я зарабатывал очень мало. Но я жил в Чикаго, работал в одном из лучших университетов страны — куда отсюда можно перейти? Можно ли найти место лучше? Я пробовал несколько раз сменить работу, потому что это единственный способ повысить себе зарплату, однако никто не принимал меня, никто не обращал внимания на тему моих исследований, поэтому я застрял в Чикаго. Но сейчас я счастлив, что остался тут. Далеко не все знают, насколько это замечательный город.

— Как английский стал вашим основным языком и в целом какие у вас отношения с языками?

— Немецкий был моим родным, в школе я изучал латынь и греческий. Но и английский был обязательным в школе. А еще у меня были родственники в Америке, которые приезжали в гости: мои двоюродные братья и сестры, тетя и бабушка. От нее я с детства постоянно слышал русский язык. А с кузинами я общался по-английски, не просто читал, чему я учился в школе, а разговаривал по-настоящему. Кроме того, английский язык был одной из моих специализаций в университете. Из-за всего этого мой устный английский, когда я прибыл в Нью-Йорк, был уже на весьма высоком уровне.

При этом письменный был еще не таким хорошим — письменный английский оказался куда сложнее, чем я ожидал. Пришлось прикладывать очень много усилий: я обращал внимание на то, что и как я говорю, больше слушал, озвучивал то, что писал, и обращал огромное внимание на ритм. Я старался писать проще, но правильнее. Мне повезло, что руководитель моей диссертации обращал большое внимание на язык — хороший, правильный язык. Я многому от него научился. С течением времени английский стал моим первым языком. Прошло не так много времени, и я начал видеть сны и думать на английском.

Не составляло сложности и переключение с языка на язык. Я продолжал приезжать в Германию на одну-две недели на каникулы, чтобы посетить родителей, встретиться с друзьями. Ездил я почти каждый год. Кроме того, моей второй женой была русская — Светлана Обух. Но она родилась в Австрии, а выросла в Германии, поэтому немецкий был ее основным языком. С 1983 года и до нашего развода в 1996-м я имел возможность постоянно общаться на немецком, не забывать его. Итак — немецкий, английский, латынь, греческий. Еще мой отец настоял, чтобы я брал уроки французского, и я его выучил достаточно неплохо — по крайней мере, чтобы читать на нем, понимать, о чем говорят люди, и общаться с друзьями.

Софья Набокова-Фазольт и ее сын Николай Фазольт, отец Константина. 1954© Из личного архива Константина Фазольта

Софья Набокова-Фазольт и ее сын Николай Фазольт, отец Константина. 1954© Из личного архива Константина ФазольтаКогда я еще учился в Бонне, я также решил изучать и русский. Меня просто раздражало то, что мои бабушка, когда приезжала, и отец постоянно общались на русском. Мы с мамой и сестрой не понимали ни слова, и я просто ненавидел эту ситуацию. Один семестр в Боннском университете я изучал русский. Они использовали учебник из ГДР, он был в двух частях, и в первый семестр мы прошли первую часть, которая была посвящена существительным. Но у меня не было возможности учить русский после первого семестра, поэтому, к сожалению, я так никогда и не выучил глаголы и все их виды. Это был далеко не лучший способ преподавать русский, но, когда я ездил в Нью-Йорк, у меня было много возможностей практиковать русский с двоюродными братьями и сестрами. На русском тогда я говорил относительно бегло, да и сейчас, если говорят медленно, я понимаю.

— Какую роль сыграл русский в вашей жизни?

— Он сыграл роль языка, на котором я бы хотел читать и понимать Достоевского и Толстого. Я пытался и еще как-то мог читать Толстого, но Достоевский — это просто нереально. Я пробовал и другие вещи: к примеру, я читал Ахматову со словарем и что-то понимал, но у меня никогда не было возможности практиковать русский на том необходимом уровне, чтобы чувствовать себя при чтении комфортно.

— На каком языке вы разговаривали со своей бабушкой?

— По-разному. Когда она приезжала в Германию, мы разговаривали на немецком. Когда мы были в Нью-Йорке — мы разговаривали на английском, а иногда и на русском.

— Если вам потребуется прочитать книгу на языке, который вы не знаете, перевод на какой язык вы предпочтете?

— Это зависит от перевода. Сначала я бы узнал, какой перевод наилучший. И выбрал бы его.

— Знали ли вы в детстве, что принадлежите к династии Набоковых?

— Да, я знал, но я не знал, что это была династия.

— Но вы были в курсе, что отчасти принадлежите к их роду?

— Да, это в детстве значило для меня довольно много. Моя семья была весьма литературной — я имею в виду в том числе и то, что мой отец был глубоко связан с литературой. Он ходил в знаменитую гимназию гугенотов в Берлине, где все преподавалось на французском, и он очень много читал по-французски, по-немецки, по-английски и по-русски. У него была большая библиотека, включавшая большое количество русских книг, и однажды Ника Набоков (композитор Николай Набоков. — Г.А.) сказал: «Константин, у твоего отца очень странное собрание русских книг. Это первая библиотека, в которой я вижу едва ли не полный набор русской литературы, но в ней почти нет красных или хотя бы “розоватых” книг. В ней нет совершенно ничего левого, только консервативное».

Николай Набоков, Николай Фазольт, София Набокова-Фазольт. 1966© Из личного архива Константина Фазольта

Николай Набоков, Николай Фазольт, София Набокова-Фазольт. 1966© Из личного архива Константина ФазольтаКонечно, для отца Набоков был важной фигурой — это был его знаменитый дядя, и отец поддерживал близкую связь с кузинами и кузенами по набоковской линии, они говорили друг с другом по-русски, Набоковы много раз приезжали к отцу, и мы навещали их — в Париже, Брюсселе, Лондоне, Женеве, Берлине и много где еще.

Я всегда знал, кто такие Набоковы, — они были мне достаточно близки, в основном благодаря бабушке. Оба моих деда умерли: один — еще до моего рождения, другой — когда мне было шестнадцать. Моя английская бабушка держалась на некотором отдалении от меня, а моя русская бабушка, бабушка Софья, Оня, была всегда где-то рядом, близко, она была открыта мне. И она заботилась о том, чтобы я был в курсе того, что происходит вокруг меня. Конечно, она — важный человек в моей жизни, и она была тем, кому я мог доверять. Она была очень хорошим человеком. Именно через нее Набоковы обрели для меня значение.

— Изменила ли как-то вашу жизнь принадлежность к этой большой семье?

— Это повлияло на мою жизнь в интеллектуальном плане, а также это повлияло в том плане, что мой отец придавал этому слишком большое значение, и мне это не нравилось. Отец постоянно извлекал что-то из своей памяти, рассказывал много историй о Набоковых. И он постоянно относился ко мне и к моей сестре как к людям, не знающим, кто такие Набоковы, — а мы должны были знать. Наш отец был родом из того мира, где четко представляли и знали, кто такие Набоковы. Но он никогда не учил нас этому — просто предполагалось, что мы тоже обязаны были это знать. Он был хорош в разговорах о Набоковых, но он никогда по-настоящему не рассказывал мне о них. Думаю, для него это было сложно, но я осознанно дистанцировался от этого.

Когда я переехал в Америку, когда мне представлялись шансы проявить себя, я следил за тем, чтобы у меня не проскочило ни слова о том, что я имею какое-то отношение к Набоковым. Потому что в тот момент, когда ты говоришь, что связан с ними, основных реакций может быть две. Первая: «Замечательно, просто фантастика!» Вторая: «Что? Родственник Набоковых? Хорошо, но какое отношение это имеет к тебе? Фазольтам не следует этим гордиться». Поэтому я держался на расстоянии от всего этого.

Набоков стал более важным для меня на личном уровне, когда я встретил Джин, женщину, на которой я сейчас женат. Знакомство произошло в 2005 году. Мы примерно одного возраста, наша встреча случилась через два года после того, как умер ее муж — Марк Крапник, литературный критик, профессор Чикагского университета, как и я. Мы с ним не встречались. Его любимым писателем всю жизнь был Набоков. По его мнению, «Лолита» была самым великим романом всех времен. Поэтому, когда мы с Джин встретились и когда она узнала, что я имею отношение к Набоковым, — это стало каким-то афродизиаком: «Ух ты! Ты связан с Набоковыми? Не могу поверить!» До нашего первого свидания она немного колебалась, потому что я был из Германии, а ее бывший муж был евреем, и все его украинские родственники погибли. Он ездил в Украину, пытаясь найти хоть кого-нибудь, но не нашел ни одного следа, ни одной могилы. У Джин были и другие причины для беспокойства, но в итоге все разрешилось благополучно.

Однако Джин не переставала восхищаться тем, что я имею отношение к Набокову. Это меня немного смущало, и поэтому у меня до сих пор немного осталось все то же ощущение дистанцирования от этой темы, но уже гораздо меньше, чем раньше.

— Вы когда-нибудь встречались с писателем Набоковым?

— Один раз. Думаю, это было в мае 1974 года. Мой отец регулярно с ним созванивался, но у меня складывалось отчетливое ощущение, что отношения между ним и Набоковым были не самыми дружескими. Набоков и моя бабушка Оня любили друг друга, это было заметно. Он испытывал к ней нежные чувства. И в тот единственный раз, когда я с ним общался, он отзывался о ней с большой любовью. Но у Набокова были сложные отношения с немцами, особенно с теми немцами, которые служили в армии, как мои отец и дед, и это создавало определенное напряжение.

Насколько я помню, я был в Баварии на Рождество в 1973 году, и отец сказал мне, когда мы сидели в его кабинете: «Я думаю, пришло время познакомить тебя с твоим знаменитым дядей». Он снял телефонную трубку и позвонил этому знаменитому дяде. В тот раз я сам с ним не разговаривал, но моих познаний в русском хватило, чтобы понять, о чем шел разговор. Сначала это был обычный обмен любезностями — немного о том, немного о другом, как дела у такого-то дяди, как дела у такого-то кузена, у другого кузена. И потом отец сказал: «Я подумал, что нам надо бы вас навестить; когда нам лучше к вам приехать?» Потом они обменялись репликами, и результат был примерно таким: «Как насчет 4 мая в 16:15, мы встретимся с вами за чаем?»

А разговор произошел в декабре. Это уже о чем-то говорит, не так ли? Через четыре месяца, ровно в 16:15, ни раньше, ни позже. Сразу понятно, в каком положении ты находишься — в положении человека, который ему должен за то, что он снизошел до встречи с тобой. И в нужный день мы — отец, я и Натали — приехали в Монтре, в «Палас-отель».

— Где вы беседовали?

— Это было на свежем воздухе, на лужайке у отеля с видом на Женевское озеро. Это очень красивый старинный отель. Набоков появился вместе с Верой, женой, и моим первым и самым сильным впечатлением было то, что он мне показался таким же, как бабушка, — его хотелось обнять, он был очень мягким и очень легким. В его облике не было ничего тяжелого, хотя сам он был немного крупноват. Вера выглядела более формально, чуть более отстраненно, держалась в тени.

Набоков начал разговор с моим отцом, немного с Натой и немного со мной. Разговор был в целом ни о чем. Мы сидели там на лужайке, пили чай, и моим самым сильным впечатлением было то, что разговор крутился исключительно вокруг того, что не имело никакого отношения к литературе. Литература была запретной темой. Это было совершенно ясно, хотя никто напрямую этого не говорил, но я это заметил — потому что мне самому было бы очень любопытно спросить что-нибудь о литературе, но я чувствовал, что это делать нельзя. Вместо этого мы говорили, как дела у всяких родственников. В то время, в 1974 году, я уже думал уехать вслед за Таней в США и жениться на ней. Набоков спросил меня о моих планах, и я рассказал, что 28 мая у бабушки будет день рождения, ей будет 75 лет, мы поедем в Нью-Йорк, и сказал, что я думаю о переезде туда, потому что я люблю Таню, — хотя я не говорил, что она моя кузина. А он сказал, что это очень хорошо, ему эта идея очень понравилась. Ему это не могло не понравиться — он же написал «Аду».

Затем я ему сообщил, что планирую ехать в Америку на учебу, на что он мне сказал: «Америка — это единственная страна в мире, где стоит жить». Я никогда этого не забуду. Он сказал это по-английски, мы говорили на английском языке. Конечно, он сказал это, живя в «Палас-отеле» в Монтре, а не в США, но он это сказал. Интересно, что у меня тогда были такие же чувства.

Вся наша встреча длилась час или около того. Вот так я познакомился с Владимиром Набоковым.

Спасибо за помощь в работе над интервью Марии Стениной, Ольге Иванниковой, Максиму Спирину, Анастасии Андреевой.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202329171 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202257999 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202274572 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202241586 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 2022102909 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202261074 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202242188