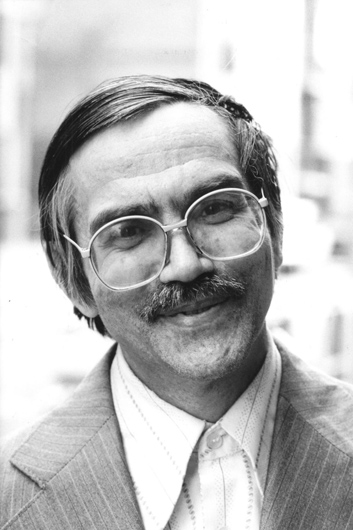

5 декабря Сергею Георгиевичу Стратановскому, одному из классиков ленинградской неподцензурной литературы, исполнилось 70 лет. Только что в издательстве «Пушкинский фонд» вышла его новая книга «Молотком Некрасова».

— Ваша семья была связана с наукой, тогда как вы выбрали поэтическое творчество. Как язык науки и язык поэзии сосуществуют для вас (или, напротив, взаимно отталкиваются)?

— Я действительно происхожу из академической семьи. Мои родители в разное время — а мама до конца жизни — были преподавателями Ленинградского университета. Мой отец прославился как переводчик с древнегреческого и латыни, ему принадлежат фундаментальные переводы Геродота, Фукидида, Страбона. Я оказался к научному творчеству не очень способным… во всяком случае, я не пошел по этому пути, хотя окончил филологический факультет Ленинградского университета (русское отделение), где занимался у выдающихся ученых, Владимира Яковлевича Проппа и Дмитрия Евгеньевича Максимова. Нужно сказать, что у меня есть некоторый комплекс в связи с этим, и литературоведческая наука меня до сих пор тянет: у меня есть четыре статьи о Мандельштаме, есть статья о «Двенадцати» Блока, есть статья о Багрицком. В этих статьях я вижу реализацию своих научных потенций, хотя в строгом смысле они научными не являются и тяготеют к жанру эссеистических размышлений. Мне не хватало многих качеств, необходимых человеку науки: усидчивости, скрупулезности. К тому же меня достаточно рано увлекла поэзия. Я стал писать стихи после окончания университета, причем потребность была скорее психотерапевтическая, связанная с возможностью преодолеть внутреннюю неуверенность и психологический дискомфорт.

Свое творчество я числю с 1968 года, тогда у меня возникли отношения и с неофициальными петербургскими поэтами, находившимися в том же положении, что и я (поскольку никаких надежд на публикацию стихов у меня не было). А от научного пути — стремления поступить в аспирантуру, написать диссертацию — я решительно отказался. Мои родители, за что я им благодарен, меня поняли и ни на чем не настаивали.

Мне довольно трудно ответить на вопрос, как соотносится научное и поэтическое творчество. У меня есть ощущение, что между ними резкой границы нет и поэт вполне может быть ученым. Как, например, Ольга Седакова, которая вообще человек универсальный и реализует себя в разных ипостасях. Думаю, что поэтическая интуиция помогает ей писать серьезные научные статьи.

— Не могли бы вы поподробнее рассказать про обучение в семинарах Проппа и Максимова?

— В семинаре Проппа я занимался всего год, но этот год был для меня достаточно плодотворным. В то время я серьезно думал стать фольклористом и прослушал его курс о русской сказке. Я был в фольклорной экспедиции: меня и Аню Некрылову, которая сейчас уже профессор, присоединили к диалектологической экспедиции в Пудожье (восточный берег Онежского озера). Это достаточно глухие места, административная граница с Архангельской областью: там полностью сохранился деревянный храм на одном из островов Водлозера (Ильинский погост), не действующий, но поддерживаемый в хорошем состоянии. Это был такой колхоз на островах и на берегах Водлозера: там мы записывали фольклор. В отличие от тех, кто изучал диалекты, у нас было более или менее свободное расписание, и мы свободно перемещались по населенным пунктам. Тогдашние занятия фольклористикой оказали влияние и на мое поэтическое творчество: я имею в виду книгу «Оживление бубна», построенную на фольклоре народов России.

Пропп возлагал на меня определенные надежды. В одном из недавно опубликованных его писем (к Анне Некрыловой) он пишет, что надеется на меня как на будущего фольклориста. Но я скоро понял, что меня больше интересует поэзия, особенно поэзия Серебряного века, и перешел в семинар Дмитрия Евгеньевича Максимова, которого я считаю своим главным учителем. Вообще руководимый им «Блоковский семинар» — это было замечательное явление, в прямом смысле уникальное. Причем на этом семинаре занимались не только Блоком, но и вообще Серебряным веком (насколько это было возможно по тем временам). У нас установились связи с Тарту, куда мы приезжали на блоковские конференции: лично я был на двух из них. Надо сказать, что многих будущих друзей и знакомых я встретил именно на «Блоковском семинаре»: мой близкий друг Кирилл Михайлович Бутырин, с которым мы познакомились и сблизились уже позднее, — тоже выпускник этого семинара.

— Значит, вы начали с лирических стихов и двигались в сторону расширения диапазона. Не могли бы вы кратко, даже пунктирно, описать этот путь?

— Я писал стихи со школьной скамьи, ходил в клуб «Дерзание», где познакомился с Витей Кривулиным. Но все, что я писал в ранней юности, я забыл, вычеркнул и свой, возвышенно говоря, творческий путь отсчитываю с 1968 года. Сначала это была лирика, связанная с попытками разобраться в себе, что-то осмыслить. Потом все это расширялось, приходили другие темы, в частности — историческая: переходным здесь был очень плодотворный для меня 1973 год. Тогда появились большое стихотворение (или мини-поэма) «Суворов», стихотворения «Геростраты», «Социологический трактат в стихах о феномене алкоголизма». В общем, тематика расширилась, и появилось нечто вроде «лирического эпоса».

— В вашей новой книге «Молотком Некрасова» — а на самом деле и раньше — «лирический эпос» сменяется «социальным гротеском» (как вы сказали в одном из интервью). Причем, в отличие от предыдущих книг, ее герои уже не собираются в общую коммунальную массу, а предоставлены сами себе.

— Нельзя сказать, что это что-то новое для меня: такие персонажи появлялись и раньше. Было довольно много текстов, которые я называл «стихотворениями в маске»: там я говорю не от своего лица, а от лица какого-то явно непохожего на меня персонажа. На мой взгляд, на этом построена поэзия Пригова, который говорит от лица некоего условного советского человека, советского Кандида. У него это проведено последовательно, я же маской «простого советского человека» пользовался лишь иногда. Что же касается последней книги, то в ней я пытаюсь говорить как от себя, так и от других. Стремлюсь довести до абсурда чужое сознание. Нового в этом ничего нет, это присутствует уже у Пригова, к стихам которого я всегда относился с большим интересом.

Другое дело — бывало так: стихотворение вроде «в маске», герой его явно не я… тем не менее чужой голос начинается сбиваться на мой голос, происходит своего рода снятие «маски».

— В уже упомянутой книге «Молотком Некрасова» вы словно улавливаете эпохальный момент в истории, когда мир накреняется, а ее потенциальные субъекты бессильны что-либо изменить.

— Да, вы правильно заметили. Вот, к примеру, стихотворение о Плеханове. Меня поразила судьба человека, который всю свою сознательную жизнь мечтал о революции, активно готовил ее, а когда она произошла, то оказалась совсем не такой, как он предполагал… По сути, он оказался выброшенным из жизни.

Действительно, моя последняя книга — это размышление об истории и современности. Но я это не очень-то и разделяю, так как все проблемы, перед которыми оказывались люди предыдущих эпох, актуальны и для человека сегодняшнего. Это связано с проблемой повторяемости русской истории: была в свое время такая теория социолога и историка Янова, согласно которой в России периодически происходит возврат к тому, что уже было. Не полный, конечно, но на каждом новом витке исторической спирали возвращается то, что, как казалось, было давно преодолено.

Если говорить о последней книге, то в ней очень важна тема насилия, всегда интересовавшая меня: я писал о насилии от лица государства (это отражено в моей мини-поэме «Суворов») и о стихийном, народном насилии (об этом моя композиция по мотивам «Гайдамаков» Шевченко). Причем я обращаюсь к теме насилия не только в стихах: в этом году я написал небольшую историческую повесть «Записки декабриста», где эта тематика тоже активно присутствует.

Кривулин был одним из самых замечательных людей, которых я встретил в своей жизни. Меня всегда поражал масштаб его личности: он стремился реализовать себя не только в сфере литературы, но и в сфере общественной.

— Как вы соотносите себя с авторами, чье письмо было своеобразной реакцией на «антропологическую катастрофу» середины прошлого века, — будь то Борис Слуцкий, Ян Сатуновский или Пауль Целан, Нелли Закс, Гюнтер Айх и другие?

— Действительно, некое ощущение катастрофы отразилось в первую очередь в немецкоязычной поэзии — это, в частности, Пауль Целан, который меня очень привлекает. Слуцкий мне также интересен, тем более что в советское время большая часть его наследия (самое важное у него, быть может) была неизвестна, а после его смерти выяснилось, что это значительный, большой поэт. Его аналог в неофициальной поэзии — это, конечно, Ян Сатуновский, большой том сочинений которого недавно собрал и издал Иван Ахметьев. У Слуцкого и Сатуновского много общего — и в происхождении, и в жизненном пути, но при этом Слуцкому удалось проникнуть в официальную сферу литературы, а Сатуновский таких попыток даже не предпринимал (насколько мне известно).

Ощущение катастрофы отражается в искусстве на протяжении всего двадцатого века. Например, поэзия, живопись, драма и кинематограф немецкого экспрессионизма были проникнуты им еще до Первой мировой войны. Катастрофизм проникает в саму фактуру живописи, которая делается смятенной, лихорадочной, — то же самое происходит и в поэзии. У наших авторов это же ощущение я нахожу, например, в поэзии Виктора Кривулина. Кривулин был одним из самых замечательных людей, которых я встретил в своей жизни. Меня всегда поражал масштаб его личности: он стремился реализовать себя не только в сфере литературы, но и в сфере общественной. Мы с ним почти ровесники (оба 1944 года рождения), и тем не менее я всегда ощущал, что он старший. Он всегда был для меня авторитетом.

— Не могу не спросить о границе между официальной и неофициальной культурами у представителя последней.

— Сегодня, как известно, уже не существует такого разделения, а во времена моей молодости эта граница была довольно сильной, причем она создавалась искусственно и не нами.

Несколько лет назад я читал на филфаке спецкурс, посвященный ленинградской поэзии пятидесятых—восьмидесятых, и часто сталкивался с недоумением студентов: почему то или иное стихотворение не могло быть опубликовано? Что такого антисоветского в стихах про любовь или пейзажной лирике? Дело в том, что помимо цензуры существовала незаинтересованность в естественном процессе обновления литературы у авторов, которые заняли определенную нишу в официальной литературе: они как бы купили билет на этот пароход, а для других там места не предполагалось. Именно из-за этой невозможности и появился ленинградский самиздат, появились неофициальные движения, в том числе религиозно-философский семинар на Курляндской улице (который организовывали Кривулин и Татьяна Горичева). Именно в семидесятых — первой половине восьмидесятых неофициальная культура в Ленинграде кристаллизовалась: из некоего «броуновского движения молекул» образовалась единая среда. Поэты, художники, фотографы были единой средой: мы довольно близко общались и интересовались творчеством друг друга. Надо сказать, что несколько на отшибе были рок-музыканты, с ними контактов было значительно меньше. Впрочем, я от них был достаточно далек.

— Вы говорили о том, что поэты и художники объединялись в одно сообщество, испытывая интерес к творчеству друг друга. А как влияла визуальная культура — живопись, кино — на вашу поэтику?

— У меня было довольно много знакомств в художественной среде: например, с «митьками», прежде всего с Дмитрием Шагиным, творчество которого я очень ценю. Из больших художников XX века я всегда очень любил Филонова. Сейчас меня привлекает Малевич, особенно сильное впечатление производят его картины 1930-х годов, когда он снова обратился к фигуративной живописи. Причем тут обнаруживается парадокс: возможно, он решал чисто живописные задачи, но его картины того времени — это некие художественные формулы эпохи (помните, у него есть картина, где изображена крестьянка с черным лицом? Ведь тут выражена трагедия российского крестьянства). По всей видимости, Малевича больше интересовало соотношение живописных масс, но невольно получались картины, имеющие социально-психологическое измерение. Возможно, это у него получалось бессознательно, хотя кто знает…

Кроме того, я испытываю большой интерес к искусству фотографии. Например, мне близки работы Владимира Иосельзона, многие вещи ныне покойных Бориса Кудрякова и Бориса Смелова. Все, что они делали, перекликается с поэзией. Например, депрессивные, пустынные пейзажи и ленинградские трущобы у Бориса Кудрякова. Борис Смелов был более лиричен, но он умел найти что-то тревожное в заведомо красивом. Казалось бы, что может быть романтичнее, красивее Павловска, но благодаря тому, что снимки сделаны в негативе, возникает какое-то тревожное настроение. Знакомые, открыточные пейзажи приобретают удивительный, сновидческий образ.

Что касается кинематографа… У меня, конечно, есть ряд любимых кинокартин: я очень любил Вайду, великих итальянских режиссеров. Один из моих любимых фильмов — «Генерал делла Ровере» Росселлини. Люблю две картины Иштвана Сабо: «Мефисто» и особенно «Полковник Редль». Из российских для меня в визуальном плане очень много значит «Сталкер» Тарковского с его эстетикой разрушения, гниения, распада, внимания к заброшенным местам. Собственно говоря, весь «Сталкер» на этом построен — в этом я вижу большое визуальное открытие Тарковского. В его картинах вообще чувствуется сильное влияние живописи: например, зимние кадры в «Зеркале» — явная ассоциация с Брейгелем. Из современных наших режиссеров я очень люблю Сокурова, считаю его трилогию абсолютным шедевром. Люблю Звягинцева. А вот Герман от меня довольно далек.

— Мы коснулись неподцензурной литературы, а теперь хотелось бы спросить: представляет ли для вас интерес официальная советская поэзия («отождествлявшая себя с идеологемами режима», как писал Сергей Завьялов) — от героических двадцатых до самого позднего времени?

— Это довольно сложный вопрос. Я считаю, что позиция, полностью зачеркивающая советскую поэзию, — позиция неправильная. В двадцатые годы она была на подъеме: например, ранний Николай Тихонов — очень интересный поэт. С другой стороны, на судьбе того же самого Тихонова можно проследить и ограниченность этой поэзии: если в ранних текстах была некая жизненная энергия, то позднее она иссякает и никакой эволюции не происходит. Вернее, происходит, но не творческая. Из поэта он постепенно превращался в писательского чиновника. Надо сказать, что сохранять и консервировать «живое начало» пытался Сельвинский, удаляясь то в какую-нибудь экзотику, то в мир природы. У меня есть статья о Багрицком, которую я не буду пересказывать, скажу лишь, что он, безусловно, был ярким явлением, выразившим в своем творчестве ощущение так называемого раннего сталинизма.

Что касается поэтов, прошедших войну, то, как это ни странно прозвучит, война для них была своеобразным психологическим выходом. Они столкнулись с жуткой реальностью репрессий, от которой стремились убежать: знаменитая «Бригантина» Павла Когана написана в 1937 году и выражает желание скрыться в какую-то совсем дешевую романтику, и это при полном осознании и понимании происходящих событий. Именно поэтому война оказалась таким психологическим облегчением: враг понятен, понятно, что делать, понятно, как жить. Так называемая мирная жизнь была хуже и невыносимее, и то, что Коган, Кульчицкий и другие с такой радостью отправились на фронт, было психологически объяснимо. Из того поколения я видел Давида Самойлова, с которым были знакомы мои родители. У него в дневнике есть даже какая-то запись обо мне, но, честно говоря, контакта у меня с ним не вышло. Он производил впечатление человека, находящегося в очень двусмысленном положении: с одной стороны, он был признан, был членом Союза писателей, у него были деньги, дача в Пярну, а с другой стороны, то, что происходило в стране, он воспринимал болезненно и знал, что власти к нему плохо относятся. Был случай, когда на какой-то съезд ему дали гостевой билет; он его отослал со словами «Самойлов в литературе не гость». Чувствовалось, что он тяжело переживал происходящее, а диссидентом стать не мог и не хотел… В общем, драматическая судьба, может быть, менее драматичная, чем у Слуцкого, который вообще надломился после эпизода с осуждением Пастернака, но не мне судить…

В шестидесятые годы многие печатающиеся поэты стали выходить из того, что можно назвать «советским литературным стандартом». Соснора уже в 80-е годы перестал вмещаться в рамки советской поэзии, и его закономерно перестали публиковать. Кушнер как-то существовал в этих рамках, но насколько его творчество можно считать советской поэзией… здесь возникает трудность в определениях: можно трактовать советскую поэзию как банально-пропагандистскую, но в то же время мы сталкиваемся с тем фактом, что был, например, Слуцкий — который по своему мировоззрению был человеком вполне советским.

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество